Eine literarische Zeitreise nach Galizien

Zwei Anthologien der Jahre 2012 und 2014 und ihre Aktualität im Jahr 2025

Galizien ist heute ein Land, dessen historische Gestalt nur wenigen bewusst ist. Umso wichtiger ist es, sich mit dieser Landschaft, diesem Land aus literarischer Sicht zu beschäftigen. Man wird mehrere Sprachen und Traditionen entdecken, das Ukrainische, Deutsche, Polnische, Jiddische. Leider ist auf dem deutschsprachigen Buchmarkt zurzeit keine umfassende Anthologie solcher literarischen Texte verfügbar.

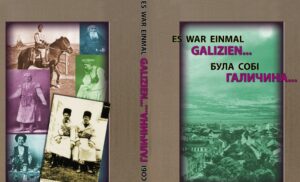

In den Jahren 2012 und 2014 erschienen in L‘viv (Lemberg) zwei mehrsprachige Anthologien, die wiederentdeckt werden sollten. Beide Anthologien sind zweisprachig gehalten. Neben der deutschen Übersetzung findet sich auch das ukrainische, selten das polnische Original. Beide Anthologien entstanden in der Germanistik der Universität Lviv. Die erste Anthologie trägt den Titel „Es war einmal Galizien“. Sie wurde von Alla Paslawska, Jurko Prochasko, Tobias Vogel herausgegeben und enthält Texte von 19 Autorinnen und Autoren. Die zweite Anthologie trägt den Titel „Galizien – Aus dem großen Krieg“ und präsentiert 23 Autorinnen und Autoren. Sie wurde ebenfalls von Alla Paslawska und Tobias Vogel herausgegeben, diesmal gemeinsam mit Wolodymyr Kamianets.

Beide Anthologien sollen hier kurz vorgestellt werden. Und vielleicht entdeckt ein Verlag sein Interesse an einer Neuauflage an Anthologien? Wer sich mit der Vielfalt der Traditionen im Westen der Ukraine befassen möchte, sollte diese beiden Anthologien kennenlernen.

Mythos Galizien

1772, bei der Ersten Teilung Polens, war Galizien eine Idee, geboren in den Köpfen Wiener Bürokraten, die diesen Akt politischer Willkür zu legitimieren suchten. Sie beriefen sich auf eine kurze Zugehörigkeit der ruthenischen Fürstentümer Halyč und Wolodymyr zur ungarischen Stephanskrone, die wiederum seit 1526 im Besitz der Habsburger war. Aber schon die Namensgebung, das „G“ in „Galizien“ anstelle des „H“ von „Halyč“, zeigt, dass mit dem neuen Namen auch eine neue politische Realität erfunden werden musste. Mit Hilfe einer Reihe von Maßnahmen – politischen, administrativen und ideologischen – wurde aus zwei ursprünglich unterschiedlichen Gebieten , einem ruthenischen und einem polnischen Teil, ein einheitliches Kronland geschaffen, flächenmäßig das größte des Kaiserreichs Österreich.

Fast 150 Jahre lang bestand dieses Land – bis zum Untergang der Donaumonarchie im Ersten Weltkrieg. In den Jahren danach ließ und lässt sich bis heute ein gegenteiliger Prozess bemerken, denn die politische Realität, das, worauf sich der Name „Galizien“ bezieht, ist lange schon verschwunden. Der Name aber steht heute für einen Komplex von Vorstellungen, die vor allem von der Literatur, von Texten in verschiedenen Sprachen, die unterschiedlichen Gattungen angehören, geprägt werden.

Schon in den späten 1930er Jahren hatte Joseph Roth, heute der wohl bekannteste galizische Autor überhaupt, in manchen seiner Romane und Erzählungen das Bild dieses Galizien vor 1918 in einer sehr positiven Weise als Ort des harmonischen Miteinanders unterschiedlicher Nationalitäten geprägt. Während des Zweiten Weltkriegs und danach wurden Roth und sein Galizien vergessen, und erst in den 1960er und 1970er Jahren kam es zu deren Wiederentdeckung durch Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, die aus Gebieten der ehemaligen k.-und-k.-Monarchie stammten – allen voran den Triestiner Germanisten Claudio Magris, der mit dem Titel seiner Dissertation „Der habsburgische Mythos in der Österreichischen Literatur“ (1966) auch einen der zentralen Begriffe lieferte, mit dem man die so unterschiedlichen Vorstellungen von Galizien fassen konnte, den des Mythos.

Wahrend Magris die literaturhistorische Perspektive auf Roths Galizien neu eröffnete, kam es in einem anderen ehemaligen Teil der Doppelmonarchie, im sozialistischen Polen, im ehemaligen Westgalizien, zu einer anderen Form der Wiedergeburt Galiziens. In den frühen 1970er Jahren häuften sich die belletristischen Rekonstruktionen der Zeit vor 1918, sodass man explizit von einer „galizischen Strömung“ in der zeitgenössischen polnischen Prosa sprach.

Autoren dreier Generationen – solche, die noch in Galizien geboren worden waren, andere, die dessen Traditionen aus ihren Familien übernommen hatten, und schließlich jüngere Literaten, die überhaupt keinen genetischen Bezug mehr zu Galizien hatten, ließen in einer großen Anzahl von Romanen, Erzählungen und Essays das alte Galizien wieder aufleben. Die Verklärung der Zeit vor 1914, die betonte Harmonie von polnischen und österreichischen Interessen, die Einbeziehung Galiziens als Teil der Habsburgermonarchie in die Kultur des abendländischen Westens, das alles diente nicht nur der historischen Rekonstruktion, sondern hatte auch eine deutlich systemkritische Note. Man konnte zwischen den Zeilen lesen, dass es im alten Galizien besser gewesen sei als in der Volksrepublik Polen Jahrzehnte später, vor allem, was die Verbindungen mit dem Westen Europas betraf.

So verwundert es nicht, dass diese literarische Strömung mit der Wende von 1989 ein jähes Ende fand, nicht aber die polnische Galizien-Nostalgie, die seit den frühen 1990er Jahren ganz andere Formen annahm, die der Kommerzialisierung. Galizien wurde zum Markenzeichen der Konsumgüterindustrie, von Mineralwasser mit dem Portrait Franz Josephs über Restaurants mit galizischer Küche bis hin zu privaten „galizischen“ Radiosendern.

Was das Jahr 1989 für Polen war, bedeutete das Jahr 1991 für die Ukraine. Mit der Unabhängigkeitserklärung des Landes und der Loslösung aus dem Sowjetimperium war das Interesse am westlichen Erbe der ukrainischen Kultur mit einem Mal geweckt, und in der Westukraine wurde Ostgalizien und damit auch das österreichische Erbe entdeckt. Bevor noch die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Erbes einsetzte, kam es zur kreativen Aneignung galizischer „Reste“ in der Literatur einer jungen Generation, die sich ebenso programmatisch wie provokant von überkommenen Diskursen früherer Generationen absetzte. Jurij Andruchovyč ist wohl der berühmteste Vertreter dieser Generation, aber er ist nicht der einzige.

Der ukrainische Galizien-Diskurs der 1990er Jahre und danach unterscheidet sich deutlich vom polnischen mehr als zwanzig Jahre früher: Es geht nicht mehr um die Rekonstruktion einer vergangenen Zeit, es geht um eine Neubestimmung der Gegenwart mit Hilfe von historischen Versatzstücken, die mehr oder weniger zufällig überdauert haben. Dazu kommen deutliche Impulse aus der zeitgenössischen Malerei. Auch dort wird das historische Fragment kreativ umgestaltet, es geht häufig ein in eine Collage von heterogenem Material, die damit einen spezifisch „galizischen“ Zug bekommt. Seit einigen Jahren ist aber auch in der Westukraine, vor allem in Lviv, jenes Phänomen nicht zu übersehen, das auf die kreative Galizien-Phase in der Kunst folgt – die Kommerzialisierung, die galizische Namen zum gut verkäuflichen Markenzeichen macht.

Galizien ist auch ein beliebtes Gebiet geisteswissenschaftlicher Forschung geworden. Geschichtsforschung, Literatur- und Sprachwissenschaft, aber auch die Kulturwissenschaften mit ihrem breiten Spektrum an Forschungsinteressen haben in Galizien ein fast unerschöpfliches Reservoir gefunden. Die westeuropäische und amerikanische Galizienforschung konzentriert sich gegenwärtig auf die jüdischen Traditionen in und aus Galizien. Dabei rücken auch neue Namen ins Blickfeld, die vor dreißig Jahren noch so gut wie unbekannt waren – Soma Morgenstern, Samuel Joseph Agnon, Helene Deutsch, Hermann Blumenthal und andere. Fast alle jüdischen Autoren, die deutsch schrieben, stammten aus Ostgalizien, wuchsen in Kleinstädten auf, die heute ukrainisch sind – sie sind aber bis heute in der Ukraine kaum bekannt.

Es darf als ein besonderes Verdienst der Anthologie „Es war einmal Galizien“ gelten, dass mehrere Passagen von Salcia Landmanns „Erinnerungen an Galizien“ (1983) zum ersten Mal dem ukrainischen Leser zugänglich gemacht wurden, im Einzelnen: „Liebe und Ehe sind zweierlei“, „Der jüdische Vater des Kardinals“, „Die Welt der Außenseiter“, „Bordellwelt“, „Das wird dein Ende sein!“. Ein kurzer Auszug aus „Die Welt der Außenseiter“ belegt den verbreiteten Tenor: „Verachtung tut weh, wenn sie einseitig, nur in einer einzigen Richtung verläuft. Dann brechen bei dem Verachteten Zorn, Hass, Neid und Gier nach Revolte und Rache hervor. Anders liegen die Dinge, wenn in einem Lande verschiedene Religions- und Volksgruppen sich gegenseitig ein wenig verachten. Die Ruthenen, oft Analphabeten und sehr arme Bauern, hatten natürlich zu wenig Selbstgefühl, um auf die polnischen Herren und die talmudgebildeten Juden herabzuschauen. Sie duldeten demütig oder empfanden einen dumpfen Hass, der sich aber in friedlichen Zeiten nicht artikulierte.“ Es folgen Beschreibungen des Selbstbildes von Polen und Juden. Ähnliches gilt auch für Nathan Samuelys Beschreibung des assimilierten jüdischen Lebens in Lemberg in seinem Text „Nur nicht jüdisch“. Nicht fehlen darf auch in dieser Sammlung ein lang schon wieder entdeckter deutsch-jüdischer Autor, über den in den letzten Jahren sehr viel geforscht und publiziert wurde, der aber bislang nur wenig ins Ukrainische übersetzt wurde – Karl Emil Franzos.

Es darf als ein besonderes Verdienst der Anthologie „Es war einmal Galizien“ gelten, dass mehrere Passagen von Salcia Landmanns „Erinnerungen an Galizien“ (1983) zum ersten Mal dem ukrainischen Leser zugänglich gemacht wurden, im Einzelnen: „Liebe und Ehe sind zweierlei“, „Der jüdische Vater des Kardinals“, „Die Welt der Außenseiter“, „Bordellwelt“, „Das wird dein Ende sein!“. Ein kurzer Auszug aus „Die Welt der Außenseiter“ belegt den verbreiteten Tenor: „Verachtung tut weh, wenn sie einseitig, nur in einer einzigen Richtung verläuft. Dann brechen bei dem Verachteten Zorn, Hass, Neid und Gier nach Revolte und Rache hervor. Anders liegen die Dinge, wenn in einem Lande verschiedene Religions- und Volksgruppen sich gegenseitig ein wenig verachten. Die Ruthenen, oft Analphabeten und sehr arme Bauern, hatten natürlich zu wenig Selbstgefühl, um auf die polnischen Herren und die talmudgebildeten Juden herabzuschauen. Sie duldeten demütig oder empfanden einen dumpfen Hass, der sich aber in friedlichen Zeiten nicht artikulierte.“ Es folgen Beschreibungen des Selbstbildes von Polen und Juden. Ähnliches gilt auch für Nathan Samuelys Beschreibung des assimilierten jüdischen Lebens in Lemberg in seinem Text „Nur nicht jüdisch“. Nicht fehlen darf auch in dieser Sammlung ein lang schon wieder entdeckter deutsch-jüdischer Autor, über den in den letzten Jahren sehr viel geforscht und publiziert wurde, der aber bislang nur wenig ins Ukrainische übersetzt wurde – Karl Emil Franzos.

Viel schlechter steht es um jene jüdischen Autoren, die polnisch geschrieben haben. Sie werden heute weder vom deutschsprachigen noch vom ukrainischen Leserpublikum wahrgenommen, mit einer Ausnahme: Bruno Schulz, der achtzig Jahre nach seinem Tod in Drohobyč auch dem ukrainischen Leser kein Unbekannter mehr ist (im deutschsprachigen Raum ist er vielleicht durch die Neuübersetzung der „Zimtläden“ von Doreen Daume aus dem Jahr 2000 sowie durch Maxim Biller „Im Kopf von Bruno Schulz“ etwas bekannter geworden, das 2013 erschien). Die Anthologie „Es war einmal Galizien“ hat mit einem Stück aus Józef Wittlins Erinnerungsbuch „Mój Lwów“ (1975, deutsche Übersetzung: Mein Lemberg, Frankfurt, Suhrkamp, 1994) einen weiteren Autor aus dieser Gruppe mit aufgenommen.

Früher oder später wird man wohl auch Julian Stryjkowski, den wohl berühmtesten Autor aus der Stadt Stryj, entdecken, dessen Schilderungen des ostgalizischen Judentums sicher zu den eindrucksvollsten gehören. Zu den positiven Seiten dieser Auswahl gehört auch die Aufnahme ukrainischer realistischer Autoren um 1900: Erzählungen von Bohdan Lepkyj, Osyp Makovej und Vasylʼ Stefanyk zeigen, dass die galizische Wirklichkeit aus der Sicht der Zeitgenossen bei weitem nicht so rosig war wie sie in manchen Rekonstruktionen oder auch der Kommerzkultur erscheint – vor allem nicht für die ruthenischen Untertanen des Kaisers Franz Joseph in Ostgalizien.

Ein Phänomen der besonderen Art stellt die deutsche Galizien-Publizistik und -Belletristik der letzten drei Jahrzehnte dar, die sich wesentlich den politischen Veränderungen in Ostmitteleuropa verdankt. Seit man auch ins ehemalige Ost-Galizien wieder problemlos reisen kann, häufen sich die Reiseberichte, sei es in den Feuilletons großer Zeitungen, sei es in Buchform. Verena Dohrns „Reise nach Galizien“ (1991), Kaspar Schnetzlers „Meine galizische Sehnsucht“ (1991) und Roswitha Schiebs „Reise nach Schlesien und Galizien“ (2000) sind Beispiele für eine Gattung, die zwischen Spurensuche und eigenem Erlebnis, Rekonstruktion und Fiktion pendelt. Martin Pollack, in der Anthologie mehrfach vertreten, hat seine „galizische“ Karriere mit einer Reisebeschreibung begonnen, er ist inzwischen zu einem vielbeachteten Sachbuchautor avanciert.

Ein Phänomen der besonderen Art stellt die deutsche Galizien-Publizistik und -Belletristik der letzten drei Jahrzehnte dar, die sich wesentlich den politischen Veränderungen in Ostmitteleuropa verdankt. Seit man auch ins ehemalige Ost-Galizien wieder problemlos reisen kann, häufen sich die Reiseberichte, sei es in den Feuilletons großer Zeitungen, sei es in Buchform. Verena Dohrns „Reise nach Galizien“ (1991), Kaspar Schnetzlers „Meine galizische Sehnsucht“ (1991) und Roswitha Schiebs „Reise nach Schlesien und Galizien“ (2000) sind Beispiele für eine Gattung, die zwischen Spurensuche und eigenem Erlebnis, Rekonstruktion und Fiktion pendelt. Martin Pollack, in der Anthologie mehrfach vertreten, hat seine „galizische“ Karriere mit einer Reisebeschreibung begonnen, er ist inzwischen zu einem vielbeachteten Sachbuchautor avanciert.

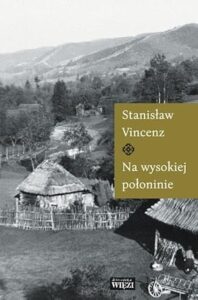

Ein Wort noch zu Stanisław Vincenz: In seinem vierbändigen Werk „Na wysokiej połoninie“ (deutsch: „Auf der hohen Bergweide“, 1936–1979) hat dieser polnische Autor die Folklore der Huzulen in einem einzigartigen Ausmaß gesammelt. Dieses Werk steht aber in einem dichten Netz von Bezügen zur ukrainischen Folklore, zur Dobosch-Erzählung des 19. Jahrhunderts und zu Chotkevyč’ Romanen und Erzählungen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Auch die deutschen Huzulen-Texte von Leopold von Sacher-Masoch (einer davon findet sich in der Sammlung) und Karl-Emil Franzos lassen sich in diesen Kontext integrieren. Die literarische Gestaltung der Erzähltradition der Huzulen zeigt besonders deutlich, wie sich ukrainische, polnische, deutsche und jüdische Traditionen in der Literatur Galiziens zu einem untrennbaren Ganzen verbinden, das immer im übernationalen, mehrsprachigen Kontext gelesen werden sollte.

Der Erste Weltkrieg

Eine besondere Bedeutung hat für Galizien der Erste Weltkrieg. Er hat deshalb auch in den Literaturen des ehemaligen Kronlands und seiner Nachfolgestaaten ein besonders starkes Echo hinterlassen. In diesem Krieg kämpften zwei der zahlenmäßig größten Nationalitäten Galiziens auf beiden Seiten der Front, Polen und Ukrainer standen einander in Uniformen der zaristischen wie auch der k.-und-k.-Armee gegenüber. Dasselbe gilt für Juden, die ebenso von beiden Seiten eingezogen wurden. Galizien war schließlich, im Unterschied zu anderen Gebieten der Habsburgermonarchie, Kriegsschauplatz und als solcher von den tragischen Geschehnissen besonders betroffen.

Eine besondere Bedeutung hat für Galizien der Erste Weltkrieg. Er hat deshalb auch in den Literaturen des ehemaligen Kronlands und seiner Nachfolgestaaten ein besonders starkes Echo hinterlassen. In diesem Krieg kämpften zwei der zahlenmäßig größten Nationalitäten Galiziens auf beiden Seiten der Front, Polen und Ukrainer standen einander in Uniformen der zaristischen wie auch der k.-und-k.-Armee gegenüber. Dasselbe gilt für Juden, die ebenso von beiden Seiten eingezogen wurden. Galizien war schließlich, im Unterschied zu anderen Gebieten der Habsburgermonarchie, Kriegsschauplatz und als solcher von den tragischen Geschehnissen besonders betroffen.

Die von der Publizistik immer wieder beschworene Funktion des „antemurale christianitatis“ sollte sich auf ihre Weise bewahrheiten: der größere Teil des Landes wurde bei Kriegsausbruch im Herbst 1914 von den russischen Truppen überrollt, die erst kurz vor Krakau zum Stehen kamen (die Metapher von der „russischen Dampfwalze“ wurde damals geprägt). Im Frühjahr 1915 erfolgte die österreichisch-deutsche Gegenoffensive zwischen Gorlice und Tarnów. Mit größten Anstrengungen gelang es im Lauf der nächsten Monate, die feindlichen Truppen wieder auf die Ausgangspositionen zurückzudrängen, die Hauptstadt Lemberg wurde zurückerobert, um noch einmal für drei letzte Jahre österreichisch zu werden. Die gewaltigen Schlachten an der Ostfront hatten mehr als eine halbe Million Tote gekostet, von Verwundeten und Gefangenen ganz abgesehen; Dörfer und kleinere Städte waren verwüstet, eine Unzahl von neuen Friedhöfen markierte den Frontverlauf (mehr als hundert dieser Kriegerfriedhöfe sind im Südosten Polens bis heute erhalten).

Galizien als Kriegsschauplatz ist vor allem in der deutsch-, der polnisch- und der ukrainischsprachigen Literatur präsent (in kleinerem Ausmaß auch in der tschechischen und russischen), wobei man in den meisten nationalliterarischen Narrativen eine bestimmte Gesetzmäßigkeit feststellen kann: auf eine große Begeisterung bei Kriegsausbruch folgte sehr bald eine Ernüchterung und im Zusammenhang damit die Einsicht in den Wahnsinn des Massensterbens bis hin zu apokalyptischen Schreckensvisionen, wie wir sie zum ersten Mal schon im Herbst 1914 in Georg Trakls „Grodek“ finden, das wohl in keiner Anthologie zum Ersten Weltkrieg fehlen darf.

Es ist bekannt, dass sich große österreichische Schriftsteller der Jahrhundertwende, wie Hugo von Hofmannsthal und Hermann Bahr von der Kriegsbegeisterung hinreißen ließen und propagandistische Texte verfassten. Auch bei den ukrainischen Autoren Galiziens überwiegt in den ersten beiden Kriegsjahren Begeisterung und die Überzeugung vom Sieg der Mittelmächte, an den man große Hoffnungen knüpfte, von der Schaffung eines eigenen ukrainischen Kronlands im Rahmen der Monarchie bis zur Vereinigung der österreichischen mit der russischen Ukraine in einem eigenen, unabhängigen Staat.

Spätestens seit 1916 überwiegen andere Töne, wie etwa die große Klage um die vielen Toten und der Protest gegen das sinnlose Sterben im Namen einer allgemeinen Humanität. Die Szene „Ein Traum“ der großen ukrainischen Autorin aus der Bukowina, Olha Kobyljanska, ist ein schönes Beispiel. Ein kurzer Auszug: „Jetzt werden wir wie verstreuter Müll zusammengefegt… aber wohin mit uns? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ja, ihr müsst nicht wissen, wohin man uns getrieben hat, was das heißt ein weiter Weg. Wir werden einmal in die eine Ecke, einmal in die andere geschoben… Und man wirft die Knochen des Hasses zwischen uns, damit wir uns an ihnen vergiften, damit wir uns mit Gedanken an euch quälen und daran verzweifeln, was uns erwartet, wenn wir zurückkehren. Unter unseren Füßen wird der Boden aufgerissen…/ Durch Worte und den Eid zu einer Einheit gekettet – trösten wir uns. / Hört ihr nicht unseren weit entfernten Gesang? Weit, weit weg, wo uns Wölfe umgeben, wo man uns mit Brettern und Erde bedeckt, damit die anderen darüber gehen können. / Wir sind noch nicht fertig. / Wie konnten wir so schnell fertig sein? / Das weiße Pferd neben uns ist noch nicht erschienen, hat noch nicht fröhlich gewiehert, noch keine gute Nachricht gebracht. / Wir sind keine Vögel mit Flügeln, um uns in die Höhe zu erheben.“

Der zitierte Text wurde im Jahr 2014 in der Anthologie „Galizien – Aus dem großen Krieg“ veröffentlicht. Es war die erste Anthologie von Texten zum Ersten Weltkrieg, die dem Echo dieser Ereignisse in den Literaturen Galiziens auch nur einigermaßen gerecht wurde. Umso höher ist das Verdienst der Herausgeber dieser Anthologie zu werten. Jede Sammlung von Texten zu diesem Krieg kann nur eine Auswahl darstellen, die zum einen repräsentativ für eine oder mehrere nationalliterarische Traditionen, zum anderen für bestimmte ideologische Tendenzen ist.

In diesem Fall beschränkte sich die Auswahl auf ukrainische und deutschsprachige Texte, die vielfach auch von jüdischen Autoren verfasst wurden; sie zeigt zum anderen vermehrt den Protest gegen die unmenschlichen Seiten des Kriegs, und nicht die pseudopatriotische Begeisterung, wie sie sich in vielen Texten über die „Großen Tage“ von 1914/15 äußert. So sind in dieser Anthologie große österreichische Autoren vertreten, die entweder aus Galizien stammen wie Joseph Roth, der selbst als Freiwilliger in den Krieg gezogen war, oder Georg Trakl und Stefan Zweig, die im Zuge der Kriegshandlungen nach Galizien kamen, Trakl als Sanitäter, Zweig als Kriegsberichterstatter, in dessen Berichten bald der Schrecken des Krieges überhandnehmen sollte. Zu diesen bekannten Stimmen kommen aber großenteils unbekannte Stimmen jüdischer Autoren, die deutsch schrieben und österreichische Staatsbürger waren, wie Hermann Blumenthal, Sigmund Bromberg-Bytkowski, die schon genannte Salcia Landmann und andere.

Die jüdische Bevölkerung Galiziens hatte unter der russischen Besetzung 1914–1916 besonders stark zu leiden (eine große Anzahl jüdischer Bürger war aus Angst vor den Russen schon im September 1914 nach Wien geflohen), und es gibt zahlreiche Berichte über Gewalttaten und Misshandlungen vor allem durch russische Kosakeneinheiten, gleichviel ob wir sie in belletristischen Texten wie etwa bei Hermann Blumenthal (der 1942 von den NS-Schergen aus Wien deportiert wurde) oder in publizistischen wie den ebenso in diese Anthologie aufgenommenen Beiträgen von Sigmund Bromberg-Bytkowski finden.

Eine Anthologie, die in der ukrainischen Germanistik entstanden ist, wird erwartungsgemäß den Anteil der ukrainischen Literatur an der Schilderung des Ersten Weltkriegs herausstellen, und darin liegt auch ein großer Verdienst dieser Sammlung, denn viele der zitierten Autoren sind deutschen Lesern nach wie vor unbekannt, auch wenn sie zu den Klassikern der ukrainischen Literatur zählen. Noch weniger weiß man außerhalb der Ukraine um deren literarischen Beitrag zur Bewältigung der „Urkatastrophe“ (den Begriff prägte George F. Kennan 1979) des 20. Jahrhunderts. So finden sich von den ukrainischen Klassikern Iwan Franko, der bis zu seinem Tod im November 1916 die russische Besatzung Lembergs erlebte, neben den großen Autorinnen des späten 19. Jahrhunderts und der Jahrhundertwende Olha Kobyljanska, Katrja Hrynewytschewa, (Kateryna Hrynewytsch). Sie alle sind mehr oder minder Zeitgenossen der erwähnten österreichischen und jüdischen Autoren und bringen eine wertvolle zusätzliche Perspektive ein.

Über zeitgenössische Autoren wie Jurij Wynnytschuk und Andrij Sodomora wird darüber hinaus eine Brücke zur Gegenwart geschlagen – auch der Österreicher Christoph Ransmayr passt gut in diesen Kontext –, die zeigt, dass der Erste Weltkrieg keine Sache der Geschichtsbücher und Museen ist: Die Kriegserinnerung ist auch dort lebendig, wo sie von Nachgeborenen in das eigene künstlerische Werk miteinbezogen wird. So ist auch der Erste Weltkrieg „Erinnerungsort“ im Sinn von Pierre Nora, ein Ort, an dem sich Geschichte und Gedächtnis überschneiden, an dem Geschichte lebendig wird und betroffen macht, ganz unabhängig vom Krieg in der Ukraine, die dem Gedenken an 1914 in den Jahren 2014 und dann 2022 eine völlig unerwartete neue Dimension verleiht.

Alois Woldan, Wien

(Anmerkungen: Der Text führt in einer aktualisierten Form die beiden Beiträge von Alois Woldan in den beiden hier vorgestellten Anthologien zusammen. Veröffentlichung im Demokratischen Salon im April 2025, Internetzugriffe zuletzt am 4. April 2025. Titelbild: Lv’iv, Rynek, 1911, unbekannter Autor, Wikimedia Commons.)

Zum Weiterlesen:

- Es war einmal Galizien – ein Gespräch mit der ukrainischen Germanistin Alla Paslawska, in: Demokratischer Salon März 2025 (in diesem Text sind unter anderem ausführlichere Beschreibungen, zum Teil auch mit Textauszügen zu Ivan Franko, Leopold von Sacher-Masoch, Karl-Emil Franzos, Osyp Makowej, Bohdan Lepkyj, Vasyl Stefanik, Osyp Turjansky und Taras Schewtschenko zu finden, darüber hinaus Informationen zur Germanistik in der Ukraine).

- Jaroslaw Hrycak, Das galizische Paradigma – Lehren aus einem dreißigjährigen Krieg im Westen der Ukraine, in: Demokratischer Salon Februar 2025 (dieser Text ist eine aktualisierte Fassung des Beitrags des Autors in „Galizien – Aus dem großen Krieg“ mit einer Darstellung der Geschichte Galizien und der ukrainischen Sprache).

- Peter Deutschmann / Michael Moser / Alois Woldan, Hg., Die Ukraine – vom Rand ins Zentrum, Berlin, Frank & Timme, 2024 (Gegenstand sind die Geschichte der ukrainischen Sprache und Literatur, mit einem Ausblick auf den Ukrainediskurs 2014 und 2022 in russischen TV-Talkshows sowie den Auswirkungen der russländischen Vollinvasion auf Kunst und Kultur in Russland und in der Ukraine).

- Alla Paslawska, Alois Woldan, Hg., Taras Schewtschenko – Nun gut, es waren scheinbar Worte nur …, Klagenfurt, Wieser Verlag, 2024 (das Buch enthält Einleitungen von Herausgeberin und Herausgeber sowie ausgewählte Gedichte und Prosatexte von Taras Schewtschenko).