„One Person plus one typewriter constitutes a movement.“ (Pauli Murray, zitiert nach dem Portrait von Susanne Kippenberger in der ZEIT vom 16. April 2025.)

Die Geschichte:

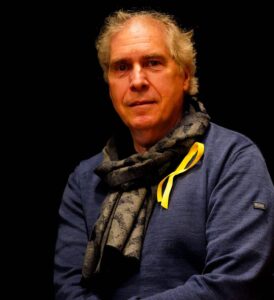

Das Bild entstand am 8. Oktober 2024 während der Premiere von „Wir werden wieder tanzen“ in der Synagogengemeinde Köln. Foto: Ruben Barazi. Rechte beim Theater- und Musikverein NRW e.V.

Die Idee zum Demokratischen Salon hatte Dr. Norbert Reichel, geboren am 19. Februar 1955. Er lebt in Bonn, in Berlin und in der Literatur. Er ist seit dem 1. Januar 2019 Pensionist und engagiert sich als freier Autor und Publizist. Der Demokratische Salon ist – so ließe sich sagen – die vierte Station seines publizistischen Lebens und hat sich – nicht zuletzt dank des großen Interesses zahlreicher Kooperationspartner:innen – seit 2020 entwickelt.

Nach dem Studium der Romanistik, Germanistik, Vergleichenden Literaturwissenschaften und der Pädagogik an der Universität Bonn arbeitete Norbert Reichel am dortigen Romanischen Seminar, an einem Gymnasium in Montabaur, im Bonner Bundesbildungsministerium und im Düsseldorfer Schulministerium. Als Student war er Herausgeber und Redakteur der Studierenden-Zeitung „Contrapunkt“. Als Literaturwissenschaftler veröffentlichte er drei Bücher (Der Dichter in der Stadt, Frankfurt am Main / Bern, Peter Lang, 1982, Der erzählte Raum, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987, und Der Traum vom höheren Leben, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994) und diverse Rezensionen und Zeitschriftenartikel.

In seiner Zeit als Ministerialbeamter (1986 bis 1994 im Bundesbildungsministerium, 1994 bis 2018 im nordrhein-westfälischen Bildungsministerium) befasste er sich insbesondere mit der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), politischer und kultureller Bildung sowie dem Kampf gegen Antisemitismus und andere menschenfeindliche Einstellungen. Von 2011 bis 2018 leitete er die Gruppe „Nachhaltige Bildungspolitik, Integration und Prävention, Kirchen und Religionsgemeinschaften“. Zwischen 1999 und 2018 baute er unter anderem Ganztagsschulen auf, in der Zeit von 2011 bis 2018 den Islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen, darüber hinaus ab 2004 die Serviceagentur Ganztagsbildung (SAG) in Münster und ab 2009 die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Remscheid. Er war verschiedentlich Mitglied bundesweiter und – im Kontext der BNE – internationaler Arbeitsgruppen bei EU und OECD. Zwischen 2014 und 2018 leitete er vier Arbeitsgruppen der KMK, in denen deren Empfehlungen zur Erinnerungskultur, zur Demokratiebildung, zur Menschenrechtsbildung und zur Jüdischen Geschichte, Religion und Kultur in der Schule – diese im Ko-Vorsitz mit Barbara Witting sel.A. für den Zentralrat der Juden in Deutschland – entstanden. Zu diesen Themen veröffentlichte er zahlreiche bildungspolitische Texte. Er war Herausgeber des Sammelbandes „Politik und Praxis der Umwelterziehung“ (Frankfurt am Main, Peter Lang, 1995) sowie gemeinsam mit Hildegard Hamm-Brücher und Gerhard de Haan des Bandes „Bildung ohne Systemzwänge – Innovationen und Reformen“ (Neuwied, Luchterhand, 2000).

Im Jahr 2023 veröffentlichte Norbert Reichel gemeinsam mit dem Kölner Fotokünstler Hans Peter Schaefer den Gedicht- und Fotoband „Foucaults Narben“. Ein weiterer Gedichtband mit dem Titel „Aus dem Tagebuch eines Autisten“ erschien im März 2024 mit Bildern von Hans Peter Schaefer und Firouzeh Görgen-Ossouli. Beide Gedichtbände erschienen im reserv-art-Verlag, Köln. Er veröffentlicht regelmäßig Rezensionen in der Zeitschrift des Arbeitskreises Deutscher Bildungsstätten.

Ausgewählte Texte des Demokratischen Salons werden ins Ukrainische übersetzt. Übersetzer:innen sind junge Germanist:innen an der Drahomanov Universität in Kyiv unter Leitung von Pavlo Shopin. Die Übersetzungen werden in der Regel im Portal Eksperiment und in der Zeitschrift Krytika veröffentlicht. Der Demokratische Salon veröffentlicht seinerseits Texte ukrainischer Autor:innen, zum Beispiel Rezensionen von Theaterproduktionen in der Ukraine und für das bessere Verständnis des Landes hilfreiche Hintergrundinformationen.

Die Ziele:

Der Demokratische Salon ist ein Internetmagazin. Er versteht sich als Ort der Begegnung für Menschen, die sich für unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat in Deutschland, in Europa und in der Welt engagieren. Er soll helfen, sich eine Meinung zu gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu bilden, vorgefasste Meinungen zu erweitern, zu verändern oder zu bestätigen. Vielleicht ist er auch eine willkommene Hilfe für all diejenigen, die nicht die Zeit haben, all die Bücher, Studien, Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, die in den Essays und Rezensionen ausgewertet oder in Gesprächen und Veranstaltungen erwähnt werden. Der Demokratische Salon ist kein pädagogisches oder gar didaktisches Angebot, aber er bietet Hintergrundinformationen, Denkanstöße und Debatten zu aktuellen politischen Themen, immer auch im Hinblick auf historische wie künstlerische Entwicklungen und Voraussetzungen.

Die Angebote:

Der Demokratische Salon empfiehlt und analysiert Bücher und Studien, Veranstaltungen und Ausstellungen, er bietet Essays zu historisch-politischen Themen, oft auch im Zusammenhang von Kunst und Literatur, sowie Begegnungen mit in Politik und Gesellschaft, Wissenschaft, Kunst und Literatur engagierten Menschen, sei es in der Dokumentation von Gesprächen und Veranstaltungen, sei es in dem ein oder anderen Gastbeitrag. Die Rubrik Rezensionen bietet Empfehlungen einzelner literarische und historisch-politischer Bücher. Die Rubrik Kommentare enthält Texte, die subjektiv gehaltene Standpunkte in aktuellen Fragen wiedergeben, darunter auch alle in den Newslettern veröffentlichten Editorials. Die Rubrik Portraits enthält Texte, in denen einzelne Personen oder auch uns als bedeutend erscheinende Orte etwas ausführlicher vorgestellt werden.

Der Demokratische Salon bietet 18 Themenfelder, die sich mitunter eng berühren, aber vielleicht auch stellvertretend für benachbarte und verwandte, nicht ausdrücklich genannte Themen gelten mögen. Ein weiteres Themenfeld dokumentiert die in der Regel monatlich erscheinenden Newsletter. Der Newsletter enthält neben Hinweisen auf die im jeweilig vergangenen Monat veröffentlichten Texte Empfehlungen zum Besuch von Veranstaltungen und Ausstellungen oder zur Teilnahme an Wettbewerben und ausgewählte Leseempfehlungen mit Hintergrundinformationen. In einem Editorial kommentiert der Demokratische Salon aktuelle politische Entwicklungen.

Die im Newsletter enthaltenen Empfehlungen für weitere Lektüren, für Podcasts oder Filme beruhen auf einer subjektiven Auswahl aus diversen Medien, zum Beispiel Aus Politik und Zeitgeschichte (Beilage zu Das Parlament), Beueler Extradienst, Blätter für deutsche und internationale Politik, CORRECTIV, Deutsches Polen-Institut, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jüdische Allgemeine, Lettre International, die Plattform mena-watch, Merkur – Zeitschrift für europäisches Denken, New York Review of Books, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, taz, ZEIT sowie diverse Newsletter zivilgesellschaftlicher Organisationen und Forschungseinrichtungen.

Neben den Themenfeldern hilft die Suchfunktion, Texte zu diversen Begriffen und Personen zu finden, in den Texten selbst führen die Tags zu inhaltlich verwandten Texten, im Newsletter die dort eingefügten Sprungmarken zu den jeweiligen Veranstaltungs- und Lektüreempfehlungen. Wer den Newsletter abonniert, wird etwa alle vier Wochen per Mail über Neuigkeiten im Demokratischen Salon informiert.

Die Partner:

Der Demokratische Salon bietet Texte von und mit Gastautor:innen zu unterschiedlichen Themen und begleitende Illustrationen verschiedener befreundeter Künstler:innen, denen wir auch außerhalb dieser Texte für viele Anregungen danken. Dazu gehören beispielsweise Martin Aust (Bonn), Harry Harun Behr (Frankfurt am Main), Beate Blatz (Köln) (die von Juni 2022 bis Juni 2023 Co-Herausgeberin war und maßgeblich die Rubriken „Afrikanische Welten“ und „Gender“ sowie mehrere Beiträge zum Brexit gestaltete), Sophie Brüss (Köln), Thomas Franke (Bonn), Hans Frey sel.A. (Gelsenkirchen), Ines Geipel (Berlin), Firouzeh Görgen-Ossouli (Koblenz), Michael Hänel (Kiel), Fritz Heidorn (Oldenburg), Isabella Hermann (Berlin), Meltem Kulaçatan (Nürnberg), Katja Makhotina (Bonn / Göttingen), Alexander Mavroudis (Köln), Markus Meckel (Berlin), Alla Paslavska (Lviv), Gerd Pütz (Bonn), Sandra del Pilar (Soest und Cuernavaca / Mexiko), Christopher Reichel (Köln), Jürgen Repschläger (Bonn), Hans Peter Schaefer (Köln), Pavlo Shopin (Kyiv), Karlheinz Steinmüller (Berlin), Markus Tillmann (Gelsenkirchen / Bochum), Anastasia Tikhomirova (Berlin), Till van Rahden (Montréal und Offenbach), Marina Weisband (Münster), Martin Winkler (Kiel), Sandro Witt (Berlin), Alois Woldan (Wien) und viele andere.

Wichtige Partner sind unter anderem Antiquariat Walter Markov in Bonn, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Drahomanov Universität Kyiv, Erinnerungsort Alter Schlachthof Düsseldorf, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Frauen_Leben_Freiheit_Bonn, Gustav-Stresemann-Institut Bonn, Institut für soziale Arbeit Münster, Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Forschung und Bildung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen-Lippe, Plattform mena-watch Wien, Theatergemeinde Bonn, Theater- und Musikverein NRW e.V., Verein Wissenskulturen Bonn, Zentrum für verfolgte Künste Solingen sowie mehrere unabhängige Verlage wie beispielsweise Frank & Timme (Berlin), Hentrich & Hentrich (Leipzig), Hirnkost (Berlin), MaroVerlag (Augsburg), Verbrecher Verlag (beide Berlin), Lilienfeld Verlag (Düsseldorf).

Weitere Partner:innen sind selbstverständlich willkommen.

Einige Anmerkungen zur Schreibweise in den Texten:

Wer die Texte des Demokratischen Salons nach Entstehungszeiten verfolgt, wird feststellen, dass sich Stil und Schreibweise immer wieder einmal verändern. Mitunter werden sich Inkonsequenzen zeigen. Für diese bitten wir um Verständnis und Nachsicht. Sprache entwickelt sich, verändert sich, und so verändert sich auch das Denken und Handeln von Menschen. Aus unserer Sicht sollten wir diese Zusammenhänge behutsam und im gegenseitigen Respekt debattieren.

Der Demokratische Salon verwendet die neue Rechtschreibung, die so neu nun auch nicht mehr ist. Texte, die diese nicht verwenden, werden in der Regel behutsam angepasst (z.B. daß wird dass), es sei denn, die alte Schreibweise ist für das bessere Verständnis des jeweiligen Textes erforderlich.

Wir bemühen uns um eine Sprache, die der Vielfalt in unserer Welt so gut wie möglich gerecht wird.

- Beim Gendern benutzten wir bis Juli 2023 in der Regel das Sternchen, seit August 2023 wegen der Barrierefreiheit den Doppelpunkt. Selbstverständlich werden die Wünsche aller Autor:innen und Gesprächspartner:innen respektiert, die das Gendern in einer anderen Form wünschen oder es bei traditionellen Formen belassen möchten. Die Schreibweise in Artikeln vor August 2023 wurde im Nachhinein bei einigen wenigen früheren Texten angepasst.

- Schwarze“ wird in den Texten gemäß der Üblichkeiten in den Organisationen von Schwarzen Menschen und People of Color mit großem Kapitälchen, „weiße“ klein und kursiv gesetzt. Da zitierte Texte sowie die Beiträge von Gesprächspartner:innen grundsätzlich kursiv gesetzt werden, wird „weiß“ dort in der Regel zusätzlich unterstrichen. Das ist zwar eine Hervorhebung, die missverstanden werden könnte, aber vielleicht auch ein kleiner Schritt zu neuer Aufmerksamkeit.

Bildnachweise:

Informationen über die Bildnachweise finden Sie im Impressum beziehungsweise bei den jeweiligen Bildern im Text.