Es war einmal Galizien

Ein Gespräch mit der ukrainischen Germanistin Alla Paslawska

„Dieses in Galizien Unmögliche scheint mir, um es in drei Worten zu sagen, eine legale Wahl zu sein. Eine Wahlkampagne, bei der nicht nur kein Regierungsorgan seine Amtsgewalt missbrauchte, kein einziger Wähler verhaftet, kein einziger Stimmzettel gestohlen und umgetauscht, keine einzige Wählerliste gefälscht wäre, sondern auch kein einziger Bezirkshauptmann auf Ortsrichter und Bauern außeramtliche Pressionen ausübte, kein einziger Steuerexekutor den oppositionell Stimmenden ins Haus geschickt, keine einzige Bauernversammlung wegen lächerlichen Formalitäten verboten oder aufgelöst, kein einziger oppositioneller Wahlagitator verhaftet und dagegen jeder Bestechungs- oder Erpressungsversuch nach der Strenge des Gesetzes geahndet wurde. Man wird das alles vielleicht lächerlich, weil selbstverständlich finden, bei uns in Galizien ist das aber ganz und gar unmöglich, und ich kann nicht hoffen, eine solche Wahlkampagne zu erleben!“ (Ivan Franko, Unmögliches in dem Land der Unmöglichkeiten, zitiert nach: Alla Paslawska, Jurko Prochasko, Tobias Vogel, Hg., Es war einmal Galizien, Lviv 2012)

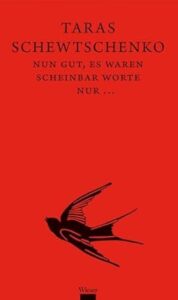

Die Wahlkampagne, von der Ivan Franko berichtet, fand vor über 120 Jahren statt. Ivan Franko ist mit Taras Schewtschenko der vielleicht berühmteste ukrainische Autor. Beide sind nach wie vor in der Ukraine hoch angesehen und werden immer wieder zitiert und gelesen.

Die Germanistin Alla Paslawska befasst sich mit der ukrainischen Literatur, die in verschiedenen Sprachen geschrieben wurde, in Ukrainisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Jiddisch, je nach Herkunft der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Sie lehrt an der Ivan-Franko-Universität Lviv. Sie ist Vorsitzende des ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes. Sie arbeitet eng mit dem Wiener Slawisten Alois Woldan zusammen, der im Jahr 2024 im Berliner Verlag Frank & Timme (gemeinsam mit Peter Deutschmann und Michael Moser) den Band „Die Ukraine – vom Rand ins Zentrum“ herausgegeben hat, in dem die wechselvolle Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Sprache sowie die Vielfalt der ukrainischen Kultur vorgestellt werden.

Alla Paslawska und Alois Woldan haben im März 2025 gemeinsam einen Band mit Gedichten von Taras Schewtschenko (1814-1861) herausgegeben: „Nun gut, es waren scheinbar Worte nur …“ (Klagenfurt, Wieser Verlag, 2025). Der Band enthält einleitende Texte von Alla Paslawska („Der ukrainische Prophet“) und von Alois Woldan („Taras Schewtschenko, der größte Dichter der Ukraine“), einen autobiographischen Text von Taras Schewtschenko, eine Auswahl seiner Gedichte, das programmatische Lang-Gedicht „Der Traum – Eine Komödie“ und das Prosastück „Der Sträfling“. Der Band schließt mit einem Verzeichnis der Gedichte mit ihrem ukrainischen Originaltitel sowie der Nennung der Übersetzerinnen und Übersetzer, darunter unter anderem auch Ivan Franko.

Deutsch lernen in der Ukraine

Foto: privat.

Norbert Reichel: Sie sind Vorsitzende des ukrainischen Deutschlehrer- und Germanistenverbandes. Welche Aufgaben erfüllt der Verband?

Alla Paslawska: In unserem Verband treffen sich Wissenschaftler, Deutschlehrer und Studierende, die Deutschlehrer werden wollen. Diese Verbindung ist sehr schön, weil sie die Verbindung zwischen der Schule und der Universität herstellt. Wir schicken unsere Studierenden beispielsweise zum Praktikum in Schulen und können so – wenn wir Glück haben – dort auch ein wenig für unser Studienfach werben.

Der Verband wurde 1989 gegründet. Zu den Hauptaufgaben gehört die Förderung der deutschen Sprache in der Ukraine. Wir unterstützen Deutsch als Fremdsprache (DAF), machen Fortbildungen für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Jedes Jahr findet eine Jahrestagung statt, zu der wir unsere Mitglieder aus allen Regionen der Ukraine einladen, auch die Krimtataren, deren Namen und Adressen wir allerdings geheim halten, weil das für sie gefährlich werden könnte. Jedes Jahr führen wir zwei Wettbewerbe durch, einen Wettbewerb für Studierende, Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer und einen Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler.

Im Jahr 2025 planen wir folgende Themen: „Mein bester Deutschunterricht“ für Schülerinnen und Schüler sowie „Deutsche, österreichische und schweizerische Spuren in der Ukraine“ für Studierende, Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Aus diesem Wettbewerb wollen wir eine große Karte erstellen, die dann in Klassen an die Wand gehängt werden kann. Die Karte soll alle 24 Regionen der Ukraine einschließlich der Krim und die dortigen Denkmäler deutscher, österreichischer und schweizerischer Herkunft zeigen, architektonische Denkmäler, Gärten, die von Deutschen, Österreichern oder Schweizern angelegt wurden, zum Beispiel ein Wasserturm in Mariupol, Sagen und Legenden. So wollen wir das Interesse nicht nur für die deutsche Sprache wecken, sondern auch für die deutsche, österreichische und schweizerische Kultur und die Beziehungen dieser Kulturen zur ukrainischen Kultur.

Norbert Reichel: Wie viele Studierende der deutschen Sprache und der Germanistik gibt es in der Ukraine?

Alla Paslawska: Eine genaue Zahl kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber es gibt Zahlen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. In den 1970er und in den 1980er Jahren waren der Anteil der Studierenden der deutschen Sprache etwa 16 Prozent aller Sprachen. Dieser Anteil ist inzwischen auf etwa fünf Prozent gesunken. Das betrifft Deutsch als erste Fremdsprache. Als zweite Fremdsprache wird Deutsch allerdings noch gerne studiert. Inzwischen haben wir leider eine Sprache, die alle anderen Sprachen dominiert, das Englische. Die ukrainische Sprachenpolitik neigt auch dazu, das Englische durchzusetzen. Es gibt ein Gesetz, das das Englische als obligatorisches Unterrichtsfach vorschreibt. Dies geht natürlich auf Kosten aller anderen Fremdsprachen. Man findet nur noch wenig Zeit für die zweite Fremdsprache. Oft muss Deutsch außerhalb des Pflicht-Unterrichts erlernt werden, oft auch mit zusätzlicher Bezahlung.

Die Ukraine – ein mehrsprachiges Land

Norbert Reichel: Sie haben sich intensiv mit Galizien befasst, zum Beispiel in dem ukrainisch-deutschen Sammelband „Es war einmal in Galizien“, der 2012 in Lviv erschien, aber bisher leider keinen deutschen Verlag gefunden hat. Galizien ist ein Land, in dem deutsche, ukrainische, polnische, russische, jiddische Literatur gleichermaßen verbreitet war, ein Land der Vielfalt der europäischen Literaturgeschichte und ein Juwel eben auch der deutschen Literaturgeschichte. Viel der dort in deutscher Sprache schreibenden Autoren waren Juden.

Alla Paslawska: Die deutschsprachige Literatur ist ein wichtiger Teil der ukrainischen Literatur. Es ist ukrainische Literatur in deutscher Sprache. Es ging uns darum, all die Autoren zu entdecken, die in der Ukraine deutsch geschrieben haben, in dem Buch, das Sie nannten, aber auch in einem zweiten Buch zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs mit dem Titel „Galizien – Aus dem Großen Krieg“. Wir haben nicht alle Autoren entdeckt, es werden ständig neue gefunden. Wir haben sie in den beiden Bänden in deutscher Sprache und in ukrainischer Übersetzung versammelt. Einige der Autoren haben auch auf Polnisch geschrieben.

Die deutschsprachig schreibenden Autoren waren praktisch zu 100 Prozent jüdischer Herkunft. Das liegt auch daran, dass weder Jiddisch noch Hebräisch in Galizien zu den offiziellen Sprachen gehörte. Man musste sich entweder polonisieren oder germanisieren lassen. Die meisten haben daher auf Deutsch geschrieben. Zu Hause haben sie auch Jiddisch oder Hebräisch gesprochen, aber geschrieben eben in deutscher Sprache.

Die in deutscher Sprache schreibenden Autoren haben die ukrainische Literatur wesentlich beeinflusst. Zu nennen wäre auch Samuel Josef Czaczkes (Samuel Agnon, 1887-1970), obwohl er seine Werke fast ausschließlich auf Hebräisch schrieb, ein jüdischer Autor aus der Ukraine, der 1960 gemeinsam mit Nelly Sachs (1891-1970) den Literaturnobelpreis erhielt, der bisher einzige ukrainische (und zugleich einzige israelische) Literaturnobelpreisträger.

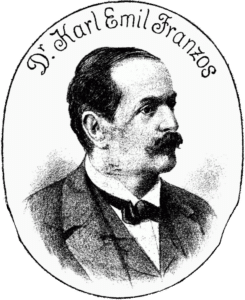

Karl Emil Franzos 1893. Foto: Der Floh (Unsere einstigen Mitarbeiter). Signiert: R. Weber oder R. Heber. Wikimedia Commons.

Andere wie Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) oder Karl Emil Franzos (1848-1904) haben zum ersten Mal die Ukraine zu einer Landschaft in der europäischen Literatur gemacht. Über die Juden in der Ukraine hat zum ersten Mal Ivan Franko (1858-1916) geschrieben. Meines Wissens zum ersten Mal wurde ein Jude in seinen Werken Hauptprotagonist. Ivan Frankos Muttersprache war Ukrainisch, er sprach aber genauso gut Deutsch und Polnisch. Er hat für etwa 16 deutsche, österreichische und jüdische Zeitungen auf Deutsch geschrieben.

Über die deutsche Sprache entstanden Kontakte nach Europa. Über die deutsche Sprache entwickelte sich die Literatur in der Ukraine. Auch über die Deutschen entwickelte sich die Landwirtschaft, die Stadtplanung. Über die deutsche Sprache kam Fortschritt in die Ukraine, nach Galizien.

Norbert Reichel: Der Titel des Bandes „Es war einmal Galizien“ erinnerte mich an Theodor Herzl und seinen Satz: „Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.“ Daher meine Frage: Hatte die deutsche Sprache eine Bedeutung für die Staatlichkeit der Ukraine?

Alla Paslawska: Ich möchte nicht sagen, dass die deutsche Sprache viel zur Staatlichkeit der Ukraine beigetragen hat. Am besten hat sich die deutsche Sprache unter der K.u.k.-Monarchie entwickelt. Aber man hat in dieser Zeit auch versucht, eine Region wie Galizien zu germanisieren. Man hat zum Beispiel an der Universität Lemberg die Germanistik eingeführt. Die Österreicher waren allerdings nicht so hartnäckig und daher hat es mit der Germanisierung nicht so geklappt. Die Polen waren hartnäckiger und ihnen ist es gelungen, die Ukraine zu polonisieren. Wer herrschte, versuchte über seine Sprache, das Deutsche, das Polnische, das Russische, das Land zu kolonisieren. Es gab kleine, kurze Perioden der Freiheit für die ukrainische Sprache, aber im Grunde hat sich niemand bemüht, das Ukrainische zu entwickeln. Deshalb war es so wichtig, über die ukrainische Sprache die eigene Macht durchzusetzen.

Norbert Reichel: Je mehr ich mit Menschen in der Ukraine spreche, ukrainische Literatur lese oder historische Abhandlungen über die Geschichte des Landes, habe ich den Eindruck, dass die Ukraine immer zwischen verschiedenen Großmächten zerrieben zu werden drohte und auch zerrieben wurde: das zaristische Russland und die Sowjetunion, das Deutsche Reich, das K.u.k.-Reich. Auch das Verhältnis zwischen Polen und der Ukraine war in der Vergangenheit ja nicht gerade unproblematisch. Die ukrainische Sprache wurde immer wieder verboten.

Alla Paslawska: Die Ukraine hat in der Tat eine sehr komplizierte Geschichte. Die uralten Staaten entstanden früher als das russische Reich, als Moskowien. Immer wieder beanspruchte ein Imperium das Territorium der Ukraine, im Osten Russland, im Westen die beiden deutschsprachigen Reiche, natürlich auch Polen. Die Ukrainer mussten immer kämpfen, um sich durchzusetzen. Je nach Regime – es war immer ein Regime, mal lockerer, mal strenger – musste man die ukrainische Sprache durchsetzen. Unter der österreichischen Herrschaft war es etwas besser. Man durfte Ukrainisch zumindest in der Schule lernen, später haben es die Polen verboten. In Russland wurde Ukrainisch ununterbrochen und immer wieder durch Gesetze verboten. Es gibt eine Tafel der ukrainischen Sprache, auf der sie sehen, wann zum Beispiel die Fibel auf Ukrainisch verboten wurde, wo und wann verboten wurde, Kindern ukrainische Namen zu geben, ukrainische Kirchenlieder nicht mehr gesungen werden durften, die ukrainische Sprache generell, ukrainischer Buchdruck verboten wurde. Es war unterschiedlich grausam. In Russland, noch schlimmer in der Sowjetunion, gibt es ganze Generationen erschossener Schriftsteller, Dichter, Priester, Intellektuelle, zum Beispiel 1937 unter Stalin. Sie kennen sicherlich den Begriff der „erschossenen Wiedergeburt“ (ukrainisch: Розстріляне Відродження), als etwa 200 ukrainische Intellektuelle ihr Leben verloren, entweder erschossen oder aufgrund ihrer Verschleppung in sibirische Lager.

Die Geschichte der Ukraine ist total mit Blut begossen. In der Ukraine ist die Sprache auch deshalb so wichtig. Wir haben als Nation vielleicht nur durch unsere Sprache überlebt.

Mythos Galizien – Die Aktualität des Ivan Franko

Grab von Ivan Franko auf dem Lychakivskiy Friedhof in Lviv. Foto: Jerzy Ostapczuk. Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation.

Norbert Reichel: Trotz allem: Galizien ein Traumland?

Alla Paslawska: Doch, ja. Es klingt immer sehr nostalgisch. Aber es ist eigentlich ein Mythos. Das ist vielleicht die beste Bezeichnung. „Es war einmal in Galizien“ – der Titel war meine Idee. So etwa wie: „Es war einmal ein König“. Bei Galizien dachte man meistens an ein Märchen: Alle waren glücklich, es gab keine Kriege, alle mochten den Kaiser, der Kaiser stand im Zentrum des Weltalls, er war gerecht, und wenn mal etwas Schlimmes passierte, wusste er natürlich nichts davon.

Ich wollte, dass das Buch wie ein Märchen beginnt. Aber je tiefer man in den Wald geht, desto mehr Angst bekommt man und desto schlimmer sieht die Realität aus. So ist es auch in unserem Buch. Es zeigt: Den herrschenden Klassen, den Österreichern, den Polen ging es relativ gut, aber was die Ukrainer anbetrifft, die Juden anbetrifft, sah es anders aus: Sie waren sehr arm, sie waren nicht glücklich. Deshalb ist Galizien eben nur ein Mythos. Dieser Mythos entwickelte sich zu verschiedenen Zeiten. Auch heutzutage. Das geht so weit, dass inzwischen nach Galizien zum Beispiel ein Apfelsaft benannt wird. In West-Galizien, das im heutigen Polen liegt, gibt es weitere verschiedene Produkte, die nach Galizien benannt sind. „Galizisch“ gilt als Zeichen für eine gute Marke, für gute Qualität.

Norbert Reichel: Ich darf aus dem Vorwort Ihres Kollegen Alois Woldan zu „Es war einmal Galizien“ zitieren: „Der ukrainische Galizien-Diskurs der 1990er Jahre und danach unterscheidet sich aber deutlich vom polnischen mehr als zwanzig Jahre früher: es geht nicht mehr um die Rekonstruktion einer vergangenen Zeit, es geht um eine Neubestimmung der Gegenwart mit Hilfe von historischen Versatzstücken, die mehr oder weniger zufällig überdauert haben. Dazu kommen deutliche Impulse aus der zeitgenössischen Malerei: auch dort wird das historische Fragment kreativ umgestaltet, es geht häufig ein in eine Collage von heterogenem Material, die damit einen spezifisch ‚galizischen‘ Zug bekommt. Seit einigen Jahren ist aber auch in der Westukraine, vor allem in L’viv, jenes Phänomen nicht zu übersehen, das auf die kreative Galizien-Phase in der Kunst folgt – die Kommerzialisierung, die galizische Namen zum gut verkäuflichen Markenzeichen macht.“ Es ist ja ein weltweit feststellbares Phänomen, die Kommerzialisierung von Kunst, von ganzen Ländern. Genau schaut da niemand mehr hin.

Interessant fand ich in diesem Kontext den Text von Ivan Franko: „Unmögliches im Land der Unmöglichkeiten“. Ein Gegenbild. Ivan Franko beschreibt eine Fantasie, einen Traum, wie es bei Wahlen eigentlich sein sollte, aber eben nun einmal in Galizien nicht ist, sodass eine faire Wahl ein unerfüllbarer Traum bleibt, ebenso wie eine an Gerechtigkeit orientierte Bürokratie mit all ihren Polizisten und Steuereinnehmern.

Alla Paslawska: Den Text hat Ivan Franko für eine westliche deutschsprachige Zeitung aufgrund einer Anforderung geschrieben. Für ihn war es ein wunder Punkt. Er hatte drei Mal für das Parlament in Galizien kandidiert, drei Mal wurde er nicht gewählt, weil die Stimmen gekauft wurden. Das war auch in der Ukraine lange Zeit so. Deshalb las man Ivan Franko, unter Janukowitschs Präsidentschaft bis 2014 sowieso, als wenn man das, was er beschrieb, heute erlebte. Gekaufte Stimmen, Kandidaten, die verhindert wurden. Natürlich war Franko auch beleidigt, dass er nicht gewählt wurde.

Norbert Reichel: Die aktuelle Leseweise Frankos in der Zeit von Janukowitsch finde ich schon interessant. Über einhundert Jahre später.

Alla Paslawska: Franko hat sehr kritisch und sehr sarkastisch über die politischen Verhältnisse seiner Zeit geschrieben. Viele, die ihn lasen, dachten, es habe sich ja in den letzten 100 Jahren nichts verändert, die Methoden sind die gleichen gewesen. Man hatte zwar noch kein Internet, aber man konnte damals wie heute alles kaufen, die Leute unter Druck setzen, mit Alkohol zum Beispiel. All das beschreibt Franko. Franko war zu seiner Zeit eine große Autorität; auch für die Jugend. So war es dann zu Beginn des Ersten Weltkrieges: Verse aus seinen Gedichten wurden wieder aktuell und überall zitiert. Es gab Poster mit seinen Versen. Auch heute finde ich es sehr schön, dass man Franko wieder liest und ihn für eine Autorität ansieht.

Norbert Reichel: Mit Ivano-Frankisk wurde sogar eine Stadt nach ihm benannt.

Alla Paslawska: Das fand ich aber nicht so gut (lacht). Bis 1962 hieß die Stadt Stanislaw. Das ist ein historischer Name. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt nötig war.

Norbert Reichel: Wenn man Ivan Franko liest und dann darüber nachdenkt, dass die Stadt zur sowjetischen Zeit nach ihm benannt wurde, klingt das schon etwas merkwürdig.

Alla Paslawska: Schauen Sie sich aber auch einmal die damaligen Ausgaben seiner Werke an oder auch die der Werke von Taras Schwetschenko. Es gab zur Sowjetzeit ungeheuer viele Neuauflagen. Man hat beide als revolutionäre Demokraten dargestellt, die gegen die Kapitalisten, gegen die Unterdrückung der Bauern, für die armen Leute geschrieben hätten. Man hat sie vereinnahmt.

Norbert Reichel: So wie Luther in der DDR vereinnahmt wurde, obwohl Luther in den Bauernkriegen alles andere als eine bauernfreundliche Position vertreten hatte.

Alla Paslawska: Etwa so. Franko war nicht arm, er schrieb vor allem gegen den Zaren. In manchen Auflagen von Franko und Schewtschenko fehlen manche Werke und manche Stellen, die auch der Sowjetmacht gefährlich erschienen. Schewtschenko hat sich heftig gegen den Zaren und die Zarin geäußert und wusste, dass das nicht ungestraft bleiben würde. Genauso hat es Ivan Franko gemacht. Er hat sich zum Beispiel einmal gegen Adam Mickiewicz geäußert, den größten polnischen Dichter, in der Wiener Zeitung „Die Zeit“, Titel des Beitrags: „Ein Dichter des Verrats“. So war Franko, so war Schewtschenko.

Leopold von Sacher-Masoch und Karl Emil Franzos

Leopold von Sacher Masoch. Unbekannter Fotograph. Wikimedia Commons.

Norbert Reichel: Welchen Autor würden Sie neben Ivan Franko gerne vorstellen?

Alla Paslawska: Unter den deutschsprachigen Autoren mag ich vor allem Leopold von Sacher-Masoch. Er hat auch für Lviv eine besondere Bedeutung. In Lviv gibt es in der Stadtmitte eine moderne Darstellung von Leopold von Sacher-Masoch. Dahinter befindet sich ein Masoch-Café, das natürlich an Masochismus erinnert. Man wird dort angekettet.

Norbert Reichel: Das zum Thema Kommerzialisierung.

Alla Paslawska: Jede Frau soll bei der Statue von Sacher-Masoch tief in die Tasche greifen, dann bekäme sie Glück in der Liebe. Aber das ist eine andere Geschichte, leider die Geschichte, die sich durchgesetzt hat. Wir wissen, wie sich dies entwickelt hat, wir kennen die Biographie von Sacher-Masoch. Manche sagen, er hätte selbst dieses Kapitel seiner Biographie erfunden, um berühmt zu werden. Wer weiß?

Leopold von Sacher-Masoch hat die Ukraine mit solcher Liebe dargestellt. Seine erste Sprache war Ukrainisch. Er hatte ein ukrainisches Dienstmädchen, mit dem er sich auf Ukrainisch unterhalten hat. Ihm wurden ukrainische Geschichten, ukrainische Märchen erzählt, die er sich merkte. Irgendwann fing er an, auf Deutsch zu schreiben. Er erhielt Zuspruch von Freunden. Er hat dann eben über Galizien geschrieben und wie aufgeregt er immer war, wenn er zurück nach Galizien fuhr. Galizien war für ihn seine zweite Heimat. Er setzte sich auch für die jüdischen Traditionen ein, im Unterschied zu Karl Emil Franzos, der vertrat, dass man auf die alten jüdischen Traditionen verzichten sollte. Leopold von Sacher-Masoch mochte diese Traditionen, obwohl sie zum Teil auch sehr grausam waren. Wir beschreiben in unserem Buch die Sitten für Frauen, für junge Mädchen. Das war alles nicht so einfach. Das traditionelle Leben war für die jüdischen Gemeinschaften sehr wichtig, aber manchmal doch sehr grausam.

Norbert Reichel: Insofern sind Karl Emil Franzos und Leopold von Sacher-Masoch zwei Antagonisten?

Alla Paslawska: Auf eine bestimmte Art ja. Sacher-Masoch war nicht so reich und nicht so beliebt. Franzos war schon zu seiner Lebenszeit ein sehr geachteter und viel gelesener Autor. Franzos war eigentlich ein Anhänger der Germanisierung. Die deutsche Kultur war für ihn die höchste Kultur. Als dann der Antisemitismus begann, musste er sich dies ein wenig anders überlegen.

Die „verwischten Grenzen“ (Joseph Roth)

Norbert Reichel: Ich gestehe, dass ich ein großer Verehrer von Joseph Roth (1894-1939) bin.

Alla Paslawska: Joseph Roth ist für mich nicht nur der Autor, der auch sehr ironisch und sehr sarkastisch schreiben konnte. Er ist für mich auch sehr traurig. Auch nostalgisch. Der Zusammenbruch der K.u.k.-Monarchie war auch seine eigene Tragödie. Man verbindet Joseph Roth natürlich auch sehr eng mit der Geschichte Galiziens. Seinen Vater hat er eigentlich nie gesehen. Sein Vater war geisteskrank. Damit wollte Joseph Roth sich nicht abfinden. Er kommt in seinen Werken immer wieder vor, zum Beispiel als Offizier. Ich mag auch den Hotelmythos, in „Hotel Savoy“. In Lviv gab es als mögliches Vorbild das Hotel George in der Stadtmitte. Andere behaupten, das Vorbild sei ein polnisches Hotel in Łódź. In den oberen Etagen wohnen die Armen, in den unteren Etagen die Reichen.

Norbert Reichel: Joseph Roth ist in den 1920er Jahren für die Frankfurter Zeitung in der Ukraine gewesen und hat berichtet. Es gibt eine sehr schöne und schmale Ausgabe einiger weniger dieser Berichte: „Reisen in die Ukraine und nach Russland“ (München, C.H. Beck textura, 2015). Da schreibt er zum Beispiel auch über „Ukrainomanie – Berlin neuste Mode“, ein Artikel aus dem Jahr 2020, dies im Kontrast zu den Reiseberichten nach Lemberg und der Lage der Ukrainer als Minderheit im damaligen Polen. Lemberg nennt er „die Stadt der verwischten Grenzen“.

Alla Paslawska: In unseren Büchern haben wir auch einige galizische Autoren vorgestellt, die nicht auf Deutsch geschrieben haben, sondern auf Ukrainisch.

Osyp Makowej. Quelle: Peter Rychlo / Oleg Liubkinsky, Literaturstadt Czernowitz, 2. verbesserte Auflage 2009. Wikimedia Commons.

Zum Beispiel Osyp Makowej (1867-1925) und seine kurze Erzählung „Die Grenze“: Die Geschichte spielt nach einer der polnischen Teilungen und der Erzähler spricht mit einem Bauern, dessen Tochter jetzt auf der anderen Seite der neuen Grenze lebt. „Dort, jenseits des Flusses, ist mein Kind und mein Feld, ich aber bin hier. Mein Großvater und mein Vater fuhren hin und her – niemand hielt sie auf. Und sehen Sie, jetzt sind irgendwelche Dahergelaufenen gekommen und haben am Fluss eine Wache aufgestellt, und ich kann weder zu meinem Kind noch zu meinem Feld. Einmal, noch am Anfang, fuhr ich mit einem Kahn ans andere Ufer. Da fingen mich diese Zigeuner, verprügelten mich und schickten mich zurück. Schießen wollten sie auch noch auf mich! Seit einem Jahr habe ich mein Kind nicht mehr gesehen und lebe in großer Armut, denn dort, jenseits des Flusses, habe ich mehr Boden als hier. Muss es sein, dass man die Menschen durch Grenzen trennt?“ Dann sehen sie eine Krähe, die ganz einfach über die Grenze fliegt. Der Erzähler schließt mit einer Hoffnung: „Mein Bekannter sah mit seinem einfachen Verstand weit, weit voraus – in eine unbekannte Zukunft. Gut möglich, dass die ganze Welt einmal so denkt, aber bis dahin war die Tochter des Bauern und sein Feld hinter der Grenze, in einem anderen Staat, er aber musste hier in großer Armut leben. Bis dahin hatte eine dumme Krähe mehr Freiheit als ein Mensch.“

Ein anderer ukrainischer Autor ist Bohdan Lepkyj (1872-1941). Wir haben seine Erzählung „Wir verlassen das Haus nicht“ aufgenommen. Die Geschichte von Juden, die sich nicht mehr aus dem Haus trauen: „Die Stadt ist eine hundertköpfige Hydra. / Überall stehen Wachposten, überall sind Soldaten mit Bajonetten. / Die Soldaten sind so gefährlich und gehorsam wie ihre Bajonette. / Seit einigen Tagen gehen wir nicht aus dem Haus. / Wir gehen im Hause wie auf einem Schiff hin und her. / Die Füße haben sich dem festen Boden entwöhnt. Im Kopf mahlt eine Mühle. Das Mühlwasser braust, der Stein zerreibt das Korn. / Das Korn unserer Erinnerungen und Eindrücke…/ Wie schändlich ist es zu fliehen!“

Schließlich Vasyl Stefanik (1871-1936), „Ein kindliches Erlebnis“. Ein Mädchen erlebt den Tod seiner Mutter im Krieg: „Siehst du, Nastja, die Kugel summte und tötete die Mutter, und du bist schuld: musstest du heulen, als jener Soldat die Mutter umarmen wollte? Was störte dich das? Sie floh, und die Kugel pfiff … / Und jetzt wirst du keine Mutter mehr haben und wirst dienen gehen müssen… Die Mutter spricht nicht mehr, sie ist doch gestorben. Ich würde dich am liebsten schlagen, aber du bist ja jetzt eine Waise. Und was ist ein solches Mädchen schon wert?“

Ich habe mich in diese Literatur verliebt. Viele dieser Autorinnen und Autoren habe ich vorher gar nicht gekannt. Nachdem ich mich mit den Texten vertraut gemacht habe, mit den Lebensläufen der Autorinnen und Autoren, fand ich alle sehr schön.

Erwähnen möchte ich auch die Texte von Alexander von Guttry (1887-1955), ein Schriftsteller polnischer Abstammung. Sie merken in dem Buch immer sofort an den Texten, welcher Abstammung der Autor war. Jeder hatte etwas mehr Sympathie für das eigene Volk, besonders deutlich ist das bei Alexander von Guttry. Er beschreibt die Polen, die Ruthenen, die Juden. Die Polen sind bei ihm natürlich die schönsten, die größten und sie singen die schönsten Lieder. Die Ruthenen sind ausgebeutet, aber dennoch ein starkes Volk, die Juden furchtbar schmutzig, aber ungeheuer treu gegenüber ihrer Religion, unheimlich sensibel. Das sind Texte aus dem Jahr 1916. Diese Beschreibungen sind natürlich auch sehr interessant mit ihren Klischees. Der Nationalismus blühte.

1914 – 2014

Norbert Reichel: Das Kriegsthema spielte schon in dem Band „Es war einmal Galizien“ eine Rolle. Der zweite Sammelband, den Sie mit Alois Woldan über die Literatur in Galizien herausgegeben haben, befasst sich explizit mit dem Ersten Weltkrieg.

Norbert Reichel: Das Kriegsthema spielte schon in dem Band „Es war einmal Galizien“ eine Rolle. Der zweite Sammelband, den Sie mit Alois Woldan über die Literatur in Galizien herausgegeben haben, befasst sich explizit mit dem Ersten Weltkrieg.

Alla Paslawska: Wir haben mit den Arbeiten an dem Buch 2013 angefangen. Und 2014 überfallen die Russen die Krim. Als wir die Texte übersetzten und redigierten, dachten wir zunächst, die Texte wären sehr expressionistisch, viele Metaphern, Adjektive, alles irgendwie schwer geschrieben. Doch dann bricht der Krieg aus und plötzlich liest man die Texte mit anderen Augen. Ich habe beim Redigieren geweint. Die Texte wurden sehr realistisch und mir wurde klar, dass man über solche Grausamkeiten nicht anders schreiben kann. Man kann all diese menschlichen Leiden nicht beim Namen nennen. Man braucht eine übertragene Bedeutung, sonst weint man nur beim Schreiben.

Minna-Lachs-Park in Wien, Mariahilf. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Wir haben die Texte so aufgebaut, wie es auch in der Wirklichkeit oft war, dass zu Beginn des Krieges alle begeistert sind. Im ersten Text „Die Kriegserklärung“, den Minna Lachs (1907-1993) geschrieben hat, sagt ein Vater zu seiner Tochter: Du wirst stolz sein, dass du diesen Anfang, diese Proklamation erlebt hast. Im Verlauf der Erzählungen und Gedichte des Buches wird es dann immer schlimmer, die ersten Opfer, die ersten Leiden. Und dann steht man in einer zerbrochenen Welt, vor Ruinen, und man versteht, was der Krieg eigentlich bedeutet. So ist jeder Krieg. Kein Krieg ist eine Ausnahme. Jeder Krieg bedeutet Tod, Leiden, Vernichtung.

Norbert Reichel: Die Überschrift des ersten großen Kapitels, die dieser Text von Minna Lachs einleitet, lautet: „Morgen war Krieg“. Eigentlich hätte man schon wissen müssen, was geschehen wird. Ein „Morgen“ ohne Hoffnung, dass es sich verhindern ließe. Wurde der Band auch so wie Sie es beschreiben rezipiert?

Alla Paslawska: Ja, es wurde auch so verstanden. Krieg bedeutet immer Leiden, Ungerechtigkeit, es gibt auch immer jemanden, der tötet, und jemanden, der getötet wird. Ich finde das Vorwort von Jaroslaw Hrycak genial.

Norbert Reichel: Ich habe es unter dem Titel „Das galizische Paradigma“ im Februar 2025 in einer leicht aktualisierten Form veröffentlichen dürfen, die erste Veröffentlichung dieses Textes in einem deutschen Medium. Dafür darf ich Ihnen und Alois Woldan herzlich danken.

Alla Paslawska: Jaroslaw Hrycak sagt auch, wenn Polen und Ukrainer sich zusammengefunden hätten, statt gegeneinander zu kämpfen, hätte die Ukraine einen anderen Weg wählen können. Aber in der Geschichte gibt es keinen Konjunktiv.

Ein Symbol für die Zeit ist das von uns auch in den Band aufgenommene Gedicht „Grodek“ von Georg Trakl (1887-1914). Trakl war in der Nähe von Lviv an der Front.

Norbert Reichel: Ein Gedicht, das wie später „Todesfuge“ von Paul Celan, in seinem Realismus erschlägt. Solche Gedichte gehören in deutschen Schulen zum Schulstoff, aber ich zweifle daran, dass jemand, der Krieg nur aus dem Fernsehen kennt, wirklich nachvollziehen kann, was diese Gedichte beschreiben. Aber vielleicht gelingt es, die Einbildungskraft, die Imagination so zu schulen, dass ein annäherndes Verständnis möglich wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihr Band dazu einiges beitragen kann. Das zweite große Kapitel, in dem auch „Grodek“ zu finden ist, trägt den denkwürdigen Titel: „Es schlug keine Stunde, als ihr sterben musstet“.

Alla Paslawska: Am meisten mag ich vielleicht den Text von Osyp Turjansky (1880-1933): „Jenseits der Schmerzgrenze“. Der Text beginnt mit folgenden Sätzen: „Ich und meine Freunde fielen einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer. / Es war ein Verbrechen, das die Menschen und die Natur zuließen und das uns zu Verbrechern gegen den Geist der Menschheit machte. / Und so war es uns bestimmt, zu Lebzeiten durch die Hölle zu gehen, die uns über die Grenzen des menschlichen Schmerzes hinausführte – in den Abgrund des Wahnsinns und des Todes. / Die Schatten meiner Kameraden erscheinen mir im Traum und in der Wirklichkeit. Ich sehe Gesichter lebender Leichen.“

Es ist eigentlich ein Prosatext, aber auch ein lyrischer Text, in seiner Rhythmik. Er beschreibt das Leben der Menschen in einer Art, die man sich kaum vorstellen kann. Es ist eine Hymne gegen den Krieg, gegen die Leiden der Menschen im Krieg. Die Texte gehören in die Periode des Expressionismus, des Impressionismus, die Texte geben ein ästhetisches Erlebnis, spitzen die Gefühle zu. Ein weiteres Beispiel: Katrja Hrynewytschewa (1875-1947), eine ukrainische Autorin, beschreibt in „Tagebuchseite“ sehr konkret und eindrucksvoll ihre Leiden im Flüchtlingslager Gmünd in Niederösterreich.

Norbert Reichel: Dieser Text belegt diese Schwere, von der Sie sprachen und die manche Texte vielleicht auch schwer zugänglich macht, aber man sollte sich unbedingt auf solche Texte einlassen, um unsere Welt besser zu verstehen. Ich erlaube mir eine Passage zu zitieren: „Das Auge der Seele sieht wie das Auge eines Paranoiden alles, auch was nur leicht umrissen ist, ein schwaches Zeichen im Bewusstsein, ähnlich einer Traumgestalt. Alles, was außerhalb des reinen Sehvermögens liegt, was die Schwelle des Bewusstseins nie übertritt, kann es in solch einer Nacht schnell und genau erkennen, so wie man Bazillen durch ein Vergrößerungsglas erkennt, doch ein geöffnetes Klavier oder die in sich versunkene, alabasterne Chrysis damit nicht zu sehen sind.“ Der vorletzte Absatz lautet: „Alles ist hier so verbissen! – beendet er seine Elegie und fährt sich verzweifelt mit der Hand durch sein Haar, worauf alle um ihn herum zu lachen beginnen. Nein, das ist kein Gelächter, es ist ein sonderbarer, von Sehnsucht betrunkener Schrei, den die tödlich besorgte Seele über die Maske des menschlichen Gesichtes zieht.“

Alla Paslawska: Der Band enthält auch einen Eintrag aus dem Tagebuch von Stefan Zweig (1881-1942) vom September 1914 und ein Gedicht von Ivan Franko aus dem Jahr 1916; „Worte des Zaren“, der letzte Text im dritten großen Kapitel mit dem Titel: „Krieg dem Kriege“. Er beschreibt in diesem Gedicht das zaristische Russland und eine Fantasie: „Das unterjochte Russland gibt‘s nicht mehr.“ Aber er verweist auch auf das Russland des russischen Bären, der jedem seine Freundschaft anbietet, aber jeder weiß, was diese Freundschaft bedeutet: Er wird dich zerdrücken. Dieses Motiv finden wir auch in dem Text „Der Traum – Eine Komödie“, den wir in unseren Sammelband mit Gedichten von Taras Schewtschenko aufgenommen haben.

Literatur könnte Brücken bauen

Norbert Reichel: Wie populär Taras Schewtschenko ist und wie sehr russländische Behörden seine Verse fürchten, belegt der Prozess gegen die 19jährige Darja Kosyrewa. Alexander Estis („Und das habt zum Zeichen“) und Silke Bigalke („Und sie lächelt trotzdem“) berichteten in der Süddeutschen Zeitung. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Darja drohen siebeneinhalb Jahre Straflager, weil sie an eine Statue des ukrainischen Dichters Taras Schewtschenko einen Zettel mit Versen des Gedichtes „Vermächtnis“ (ukrainisch: „Sapowit“) befestigt und hinter den Versen ein Ausrufezeichen an Stelle eines Punktes geschrieben hatte. Ein Wunsch wurde somit zu einem politisch interpretierten Aufruf. In der deutschen Übersetzung von Gustav Specht, die Sie und Alois Woldan verwenden, lautet die letzte Strophe des Gedichts: „So begrabt mich und erhebt euch! / Die Ketten zerfetzet! Mit dem Blut der bösen Feinde / Die Freiheit benetzet! / Meiner sollt in der Familie, / In der großen, ihr gedenken, / Und sollt in der freien, neuen / Still ein gutes Wort mir schenken.“ Darja hatte diese Verse in ukrainischer Sprache zitiert. Der Polizist, der sie verhaftete, konnte kein Ukrainisch, er hielt den Text für „irgendwelche Beschwörungsformeln“.

Norbert Reichel: Wie populär Taras Schewtschenko ist und wie sehr russländische Behörden seine Verse fürchten, belegt der Prozess gegen die 19jährige Darja Kosyrewa. Alexander Estis („Und das habt zum Zeichen“) und Silke Bigalke („Und sie lächelt trotzdem“) berichteten in der Süddeutschen Zeitung. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Darja drohen siebeneinhalb Jahre Straflager, weil sie an eine Statue des ukrainischen Dichters Taras Schewtschenko einen Zettel mit Versen des Gedichtes „Vermächtnis“ (ukrainisch: „Sapowit“) befestigt und hinter den Versen ein Ausrufezeichen an Stelle eines Punktes geschrieben hatte. Ein Wunsch wurde somit zu einem politisch interpretierten Aufruf. In der deutschen Übersetzung von Gustav Specht, die Sie und Alois Woldan verwenden, lautet die letzte Strophe des Gedichts: „So begrabt mich und erhebt euch! / Die Ketten zerfetzet! Mit dem Blut der bösen Feinde / Die Freiheit benetzet! / Meiner sollt in der Familie, / In der großen, ihr gedenken, / Und sollt in der freien, neuen / Still ein gutes Wort mir schenken.“ Darja hatte diese Verse in ukrainischer Sprache zitiert. Der Polizist, der sie verhaftete, konnte kein Ukrainisch, er hielt den Text für „irgendwelche Beschwörungsformeln“.

Der Band mit den Texten von Taras Schewtschenko wurde auf der Leipziger Buchmesse 2025 vorgestellt. Darf ich nach Ihrem nächsten Projekt fragen?

Mykola Chwylovyj. Wikimedia Commons.

Alla Paslawska: Mein nächstes Projekt ist eine Anthologie mit Texten von Mykola Chwylowyj. Er ist ein ukrainischer Autor, väterlicherseits russischer Abstammung, hat sich aber immer als Ukrainer identifiziert. Er hat sich auch am Ersten Weltkrieg beteiligt, auch an der Revolution 1917. Zunächst war er ein überzeugter Revolutionär, bei der Roten Armee, doch allmählich erlebt er die Enttäuschung, wie grausam die Revolution ist und wie grausam in einem Krieg und in einer Revolution Menschen werden. Seine Werke sind gleichzeitig sehr romantisch, aber so grausam, dass man sich wundert, wie man in einem Werk beides haben kann. Irgendwann war er durch die Verfolgung seiner Freunde, von Schriftstellern, so enttäuscht, er beobachtete die Hungersnot, den Holodomor, hat eine Reise auf das Land organisiert und selbst gesehen, wie Hunderte von Menschen auf Fuhren weggefahren wurden, weil sie trotz reicher Ernte verhungert sind, weil man ihnen alles weggenommen hat. Er hat seine Freunde eingeladen und sich dann in einem Nebenzimmer erschossen.

Wir haben nur wenige Werke von ihm, ein Stück aus einem Brief, eine Art Autobiographie, vier Novellen neu übersetzt. Wir haben noch keine fertige Finanzierung, aber eine Studentin hat sich bereiterklärt, die Übersetzung zu bezahlen. Es ist diesmal sehr schön, dass wir die Übersetzer bezahlen können, was sonst nicht geschieht. Es fehlt noch etwas Geld für den Druck des Buches. Wir wollen das Buch wieder in Österreich herausgeben, damit es in die Bibliotheken hineinkommt und im Ausland gekauft werden kann. In der Ukraine kennt man den Autor inzwischen. Kürzlich erschien ein sehr guter Film: „Budynok Slowo“. Der Film beschreibt ein schönes Hochhaus, in dem die Sowjetunion in den 1920er Jahren Schriftsteller untergebracht hatte. Sie wurden alle beobachtet und abgehört. Und nach einiger Zeit wurden sie einer nach dem anderen entführt und erschossen. An einem Abend wurde der eine abgeholt, am nächste der zweite und so ging es immer weiter. Das war auch einer der Gründe, warum Chwylowyj sich umgebracht hat.

Norbert Reichel: Vielleicht ein Fazit Ihrer Arbeit zum Abschluss unseres Gesprächs?

Alla Paslawska: Die Literatur, Sprachen, das sind Brücken, die Menschen verbinden. Wenn man manche Bücher einer Literatur gelesen hat, baut man Stereotype ab, man lernt die Geschichte voneinander, man lernt ein anderes Volk, ein anderes Land auch über die Gefühle kennen, die Literatur auslöst. Insbesondere für die Deutschen spielt die Literatur eine wichtige Rolle. Es wird viel gelesen. Man kann die Deutschen gut über die Literatur erreichen. Manche wahrscheinlich nicht, beispielsweise diejenigen, die an Sahra Wagenknecht glauben oder an die AfD.

Es macht natürlich auch einen Unterschied, was jemand liest. Ich finde es wichtig, dass ukrainische Literatur in Deutschland bekannt wird, dass man ukrainische Bücher ins Deutsche und deutsche Bücher ins Ukrainische übersetzt. Uns fehlen Bücher in ukrainischer Übersetzung, die uns helfen würden, Deutsche zu verstehen, auch Leute, die AfD oder Sahra Wagenknecht wählen. Wir brauchen Bücher, die uns helfen, den durchschnittlichen Deutschen – wer auch immer das ist – zu verstehen. Ich weiß nicht, ob sie dieselbe Literatur lesen, aber es gibt viele Bücher, die für die meisten Deutschen interessant und wichtig wären.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im März 2025, Internetzugriffe zuletzt am 5. März 2025. Für die Vermittlung des Kontakts zu Alla Paslawska danke ich meinem ukrainischen Kollegen Pavlo Shopin, der an der Drahomanov-Universität in Kyiv unterrichtet und mit seinen Studierenden unter anderem zahlreiche Texte aus dem Demokratischen Salon ins Ukrainische übersetzt und im Portal Eksperiment veröffentlicht. Titelbild: Cover von „Es war einmal Galizien.)