Die Protokolle der Weisen aus Moskau

Echos des sowjetischen Antizionismus

„Although the Western left does not endorse the Protocols (of the Elders of Zion, MH), it has fervently embraced a softer version that depicts Israel as a major symbol of the evils of world imperialism. The radical anti-Zionist left, in particular, often portrays Israel as the product of a diabolical criminal conspiracy whose dimensions are global.” (Robert S. Wistrich, 2015)

Mit „The Soviet Protocols“ überschreibt 1985 der Historiker Robert S. Wistrich (1945-2015) sein Kapitel über die antithetischen Naturen von Nationalsozialismus und Stalinismus: Geeint im Staatsterrorismus und angetrieben vom jeweiligen Verschwörungswahn. Sein Standardwerk (deutsch 1987) „Der antisemitische Wahn“ beschreibt die „Fortexistenz eines radikalen und mörderischen Antisemitismus über das Ende der NS-Herrschaft hinaus.“ Der Mythos des „jüdischen Nazismus“, einer wirkmächtigen ideologischen Leitfigur der Sowjetunion, sei nur ein Spiegelbild des Hitlerschen „jüdischen Bolschewismus“.

In einem seiner letzten Artikel „The Anti-Zionist Mythology of the Left“, der 2015 erschien, fügt er hinzu, die postkoloniale Linke klammere sich emotional an die „Sache Palästina“, der Antizionismus werde zum Magneten, ohne dass dieser Glaube länger eine Verankerung in den realen geopolitischen, historischen oder kulturellen Kontexten des Nahen Osten habe. Intellektuelle Integrität und vernünftiges Denken werde ersetzt durch „anti-rassistische Anmaßungen“. Ein ideologischer Mechanismus, wie er auch nach dem 7. Oktober 2023 und im Krieg in Gaza wieder in Gang gesetzt wurde.

Was sind die Gründe für diesen anti-zionistischen, antisemitischen Ausdruck der damaligen und heutigen internationalen Linken? Bei Analysen der Hasscamps an US-Universitäten und der Ausbrüche pro-palästinensischer Aktivisten hierzulande werden die Beweggründe oftmals in den postkolonialen Urtexten und deren Rezeption an westlichen Universitäten vermutet.

Es lebe der Kommunismus

Allerdings gibt es eine Quelle, die in Deutschland bisher selten als solche anerkannt wurde. In der Rücksicht auf die alte Bundesrepublik galt es lange als wenig wahrscheinlich, prägende Einflüsse sowjetischer Wissenschaft, sowjetischer Erzählungen, auf westliche Intellektuelle anzunehmen. Es könne wohl nicht sein, dass gebildete Journalisten, Schriftsteller, Professoren, politische Aktivisten der vermeintlich simplen Propaganda der Sowjets aufgesessen wären. Bekanntlich zeigte jedoch der Beginn der 1980er Jahre im Umfeld von Friedens- und Sicherheitspolitik, wie schnell und aktiv sowjetische Narrative in den politischen Öffentlichkeiten umgesetzt wurden, die – Mehrheiten vorausgesetzt – zum Austritt der Bundesrepublik aus der NATO hätten führen können. Neuerdings gibt es einige jüngere Äußerungen zu diesem Thema, zum Beispiel ein Artikel der Berliner Schriftstellerin Mirna Funk (Jg. 1981) in der Welt Anfang 2024, in dem es um den sowjetischen Anti-Zionismus geht, den sie aus der DDR nur zu gut kennt. Üblicherweise jedoch, exemplarisch in der aktuellen Arbeit von Wolfgang Kraushaar (Jg. 1948) „Israel: Hamas – Gaza – Palästina“ (Hamburg 2024), der entsprechend seiner jahrzehntelangen, verdienstvollen Recherche zum radikal-linken „Judenknax“ eine Tradition um den Antisemiten Dieter Kunzelmann (1939-2018) immer wieder beschrieben hat.

Fraglich bleibt, ob und warum sich im Westen deutsche Linksradikale nur aus sich selbst heraus judenhassend ideologisch ausgerichtet hätten. Auch bei der historischen Erklärung heutigen postkolonial angetriebenen Israelhasses kommen die einstigen sowjetischen Theorieküchen, die Orient-Institute der sowjetischen Akademie der Wissenschaften, die Kampagnen des KGB oder des ZK-Apparates der KPdSU kaum vor. Als hätten die palästinensischen Urväter postkolonialer Bewegungen, wie zum Beispiel Edward Said (1935-2003) in einer separierten Welt gelebt, in der die sowjetische Politik in Theorie und Praxis nicht vorkam. Als hätten gerade die judenhassenden arabischen Nationalbewegungen ohne die sowjetische Araberpolitik, ohne deren theoretische und praktische Aufrüstung der arabischen Regime und Terrorbanden überhaupt weltpolitisch relevant sein können.

Осторожно: сионизм! (Vorsicht: Zionismus!)]

Nach der Niederlage im Sechs-Tage-Krieg wird in Moskau ein Programm umgesetzt, um gegen Israel in die ideologische Vorhand zu kommen. Israel soll als lebendiger Ausdruck, als „Speerspitze“ der Weltverschwörung des Imperialismus angeprangert werden, der Zionismus als dessen rückwärtsgewandte Ideologie. Von „ideologischer Entlarvung und Zerschlagung des Zionismus“ ist in Zeitschriftenartikeln bereits 1968 die Rede. Während sich jedoch der moderne Antisemitismus bei Linken nach 1945 als Antizionismus tarnt (Jean Améry). In der Sowjetunion war dieses Programm im Wortsinn ein anti-zionistisches Programm. Gepaart mit einer neuen Wahnvorstellung von der Allmacht und weltweiten, dämonischen Vernetzung der Juden – und damit antisemitisch.

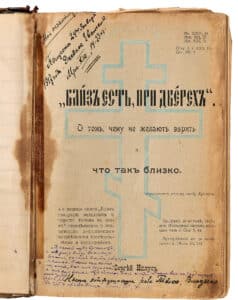

Foto: Michael Hänel.

Der Historiker Leon Poliakov (Lew Poljakow 1910-1997) verweist in seiner Schrift „Von Moskau nach Beirut“ (Original 1983; dt. 2022) auf die Unterdrückung jüdischen Lebens in der Sowjetunion als Teil der atheistischen Propaganda. Bereits 1964, so Poliakov habe ein F.S. Maiatski ein ganzes Buch mit Darstellungen zur Unterdrückung der Araber durch die reichen Juden gefüllt. Gemeint ist das Buch Ф.С. Маяцкий Современный иудаизм и сионизм (Feodosij S. Majazkij, „Gegenwärtiger Judaismus und der Zionismus“), erschienen 1964 in Kischinjow, der heutigen Hauptstadt der Republik Moldova: Chișinău.

In diesem Buch ist das Diktum gesetzt, der Zionismus sei nichts anderes als eine gefährliche nationalistische Herrschaftsideologie: „Der (jüdische) Nationalismus entspricht den Wünschen der jüdischen Bourgeoisie. Um ihre Position zu erhalten und zu festigen, nutzte sie die Gefühle (der Unterdrückten) und schuf, mit der Unterstützung der Bourgeoisie anderer Länder, eine bourgeois-nationalistische Ideologie, die gemeinhin bekannt ist als Zionismus.“ Und den gelte es zu bekämpfen. Denn die Heimat der sowjetischen Juden sei die Sowjetunion, die gerade den Kommunismus aufbauen würde. Und ganz und gar nicht das „rückschrittliche, bürgerliche Israel.“

Des Pudels Kern: „antijüdischer Marxismus“ (Paul Arnsberg)

Zeitgenössischen Kritikern des sowjetischen Antizionismus war die lange Tradition des Antizionismus in der kommunistischen Bewegung nach 1917 aufgefallen. Er war ein Wesenszug, ein Integrationsmoment für Theorie und Praxis der Sowjetmacht und für seine Anhänger in Osteuropa und in der DDR: die marxistische Annahme dieser jüdischen Weltverschwörung. Einer linken Variante der „Protokolle der Weisen von Zion“, die nach der aktuellen Forschungslage vom zaristischen Geheimdienst, der Ochrana, in die Welt gebracht wurden und auf die sich heute unter anderem die Hamas in ihrer Charta beruft.

Trotzdem ist es in Deutschland vielfach verschüttet, Erklärungsansätze des linken Antizionismus in der marxistischen Theorie selbst zu verorten, möglicherweise dies aufgrund der nach 1990 nur eher marginal gepflegten Kritik des Marxismus-Leninismus sowjetischer Provenienz liegen. Anders in den USA. Neben Jeffrey Herf hat die US-Historikerin Izabella Tabarovsky, geboren 1970 in der Sowjetunion, immer wieder auf die Folgen dieses „Kultes des Antizionismus“ für heutige progressive Bewegungen hingewiesen (zuletzt in „The Language of Soviet Propaganda – Progressive anti-Zionism and the poisonous legacy of Cold War Hatred“).

Auch schon vor dem Jahr 1967 war das Zusammendenken von marxistischer Theorie mit linkem Judenhass durchaus auch in Deutschland vertreten. So nahm sich der Historiker und Journalist Paul Arnsberg (1899-1978) dieses Themas am 10. März 1963 in einer Sendung des Südwestfunks zum Thema „In der Sowjetunion praktiziert – der antijüdische Marxismus“ an.

In seinem Radiovortrag schildert Arnsberg die Gründe der zeitgenössischen Unterdrückung des Judentums in der Sowjetunion: „Das alles ist nicht marxistischer Antisemitismus, sondern antijüdischer Marxismus, begründet in der teuflischen Irrlehre des Karl Marx über das Judentum.“ Der Autor wirft Marx vor, dass dieser vor allem in seiner Schrift „Zur Judenfrage“ (1843) „irrtümlich Kapital und Judentum identifiziert“. Demnach seien für Marx „Judentum und Bourgeoisie Synonyme.“ Folglich erklärt Arnsberg die Gründe für die Ablehnung des Judentums und des Zionismus in der Sowjetunion in der Theorie selbst. „Das jüdische Geisteselement wird abgelehnt, weil es der Schablone einer alles gleichmachenden radikalen kommunistischen Integration widerstrebt.“ Der Ton mag in manchen Ohren polemisch klingen, aber das ändert an der Tatsache nichts, wie in der sowjetischen Nomenklatura das Judentum gesehen wurde.

Сионистский заговор (Zionistische Verschwörung)

Der auch im Westen (englische Fassung 1970) bekannte Sammelband „Vorsicht Zionismus!“ (Moskau Verlag Politizdat 1969) ist nur der bekannteste Programmtext der anti-zionistischen Kampagne. Autor war der Historiker Juri S. Iwanow (1930-1978), Mitarbeiter der internationalen Abteilung des ZK der KPdSU und beteiligt an der späteren Implementierung der UN-Resolution 3379 gegen den Zionismus. Während der Judenhass in der sowjetischen Ideologie bereits vor 1969 virulent war, ist er nicht nur außenpolitisch in Sachen Unterstützung der arabischen Nationalbewegungen von Belang. Die Juden in Israel störten die sowjetische Außenpolitik im Nahen Osten, sagt der israelische Diplomat Gideon Rafael (1913-1999). 1991 fragte er seine sowjetischen Kollegen, welches Motiv dieser so verbissene Kampf gegen das kleine Land Israel hatte. Sie gingen, so Rafael rückblickend, mit den Arabern ein taktisches Bündnis ein, um zweitens „uns wegen unserer Proteste gegen die sowjetische Behandlung der Juden loszuwerden.“

Es waren nicht abstruse Hirngespinste einer abseitigen Propaganda-Abteilung, die ihren rasenden Antisemitismus auslebte. Es ging vielmehr um die Grundlegung praktischer Politik der Sowjetunion und ihrer Verbündeten nach außen und nach innen. Waren es doch die Jahre des Schocks für die Machtelite um den seit 1964 herrschenden KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew (1906-1982). Herausgefordert vom winzigen Land Israel und dessen Sieg im Sechs-Tage-Krieg (1967). Genervt von Oppositionellen und Literaten, nicht selten Juden, die ihre Kritik am Machtsystem Sowjetunion, an der Zerstörung der Umwelt im Lande, an der Unterdrückung der Demokratie nicht mehr zurückhalten.

Es sollte und musste im Wertegerüst der sowjetischen Machthaber zudem ein Schatz gesichert werden, ein theoretischer, geistiger Schatz. Es ging um den Exportschlager der Sowjetunion schlechthin. Die „wahre“ Welterklärungslehre Marxismus-Leninismus, die gerade in den Breschnew-Jahren Millionen junger Menschen in Ost und West begeistert und kulturell ausrichtet. Die theoretischen Schablonen der marxistisch-leninistischen Theorie formen nicht weniger als die praktische Politik der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die Handlungen des Unterdrückungsapparates und die Ausgestaltung des Lagersystems. Eine auf Nuklearwaffen setzende aggressive Außenpolitik des Landes, die Zensurvorschriften im Inneren, die Verfolgung von als Feinden angesehenen Bürgern dieses Landes, nur weil diese verborgen oder offen die Einhaltung demokratischer Prinzipien forderten oder wie jüdische Aktivisten einfach nur das Land verlassen wollten. Weder Israel als Staat noch der Wunsch von Tausenden Juden die Sowjetunion, das vermeintliche „Paradies der Werktätigen“, verlassen zu wollen, passt in die marxistisch-leninistische Theorie.

1963 brachte Paul Arnsberg diesen Mechanismus auf den Punkt: „Gegebenheiten des geistigen Lebens haben, dem historischen Materialismus zu entsprechen, der ja gesetzmäßig nachweist, wie alles sein muss und warum alles so kommen musste. Und wenn die Tatsachen dieser behaupteten Gesetzmäßigkeit widersprechen, dann umso schlimmer für die Tatsachen.“

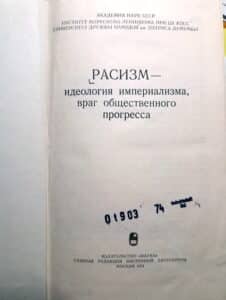

Mitte Dezember 1971 in Moskau: Eine Tagung gibt den Ton vor, wie künftig und einheitlich mit dem Problem Zionismus im, wie man damals sagte, ideologischen Kampf umzugehen ist. Wissenschaftler, Propagandisten und Parteiarbeiter aus sozialistischen Staaten Osteuropas, darunter aus der DDR und der einladenden Sowjetunion kommen in den großen Saal der „Universität für Völkerfreundschaft“ im Zentrum der Stadt zusammen. Zur internationalen Konferenz „Der Rassismus – die Ideologie des Imperialismus und der Feind des gesellschaftlichen Fortschritts“. Das Ostberliner SED-Blatt „Neues Deutschland“ schreibt dazu am 23. Dezember 1971, die Konferenz habe nicht nur „verschiedene Erscheinungsformen des Rassismus in der Nahostpolitik Israels analysiert“, vielmehr sei nachgewiesen worden, dass Rassismus organisch mit den Grundproblemen der Entwicklung in der Gegenwart verbunden sei, im Kampf gegen den Imperialismus.“ „Imperialismus“ meinte in der Welt des sowjetischen und des DDR-Marxismus-Leninismus der 1970er Jahre nicht etwa die militärische, wirtschaftliche (Eroberungen!) und politische Expansion (Schaffung von Einflusssphären) rivalisierender Imperien, wie etwa den japanischen Imperialismus der 1930er Jahre oder den sowjetischen Imperialismus nach 1945. Vielmehr wurde dogmatisch vom Gründervater Lenin übernommen, was dieser in seiner Schrift „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ (zuerst veröffentlicht in Petrograd 1917) festgestellt hatte. Nach Lenin ist der „Imperialismus“ nichts anderes „als das höchste und letzte Stadium in der Entwicklung des Monopolkapitalismus“ überhaupt. Folgerichtig spendet der Autor Lenin in seinem Vorwort zur deutschen und französischen Erstausgabe dieser Schrift am 6. Juli 1920 den Unterdrückten der Welt die Hoffnung auf die sicher kommende Verheißung: „Der Imperialismus ist der Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats. Das hat sich seit 1917 im Weltmaßstab bestätigt.“

Diese Position wird dann unter Stalin kanonisiert und gilt 1971 unverändert als „wahr“. Von den deutschen Teilnehmern der Rassismus-Tagung ist Protest gegen die folgerichtige Einordnung des jüdischen Staates als einem „imperialistischen, rassistischen Staat“ nicht überliefert. DDR-Teilnehmer waren u.a. die Professoren Gerhard Brehme (1928-2007) und Klaus Hutschenreuter (1933–1987) von der Leipziger Karl-Marx-Universität und Horst Klett (1928–2017) von der Potsdamer Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft. Mehr noch: Der Doyen der DDR-Orientwissenschaft, Martin Robbe (1932-2013), Leiter der Orientforschung am Institut für allgemeine Geschichte der DDR-Akademie der Wissenschaften, schreibt ein paar Jahre später ganz im Stile dieser Lenin-Theologie in seinem Standardwerk zu Israel „Scheidewege in Nahost“ (Berlin/Ost 1982): „Alle revolutionären Bewegungen, zu denen die nationale Befreiungsbewegung gehört, fließen objektiv zu einem gewaltigen Strom zur Neugestaltung der Welt zusammen. Der Befreiungskampf der Araber, der die Unterstützung anderer revolutionärer Kräfte, vor allem der sozialistischen Staaten, hatte und hat, wurde in der zionistischen Politik, hinter der imperialistische Mächte standen und stehen, mit dem Versuch konfrontiert, die alten Verhältnisse der sozialen und nationalen Ausbeutung und Unterdrückung aufrechtzuerhalten.

Eskalation: Zionismus ist Rassismus!

Foto: Michael Hänel.

In diesem strikt leninistischen Tenor hält auch einer der führenden Parteiwissenschaftler das Einführungsreferat der Moskauer Tagung 1971 unter der Überschrift „Der Marxismus gegen den Rassismus“. Pjotr Fedosejew (1908-1990) ist Akademiemitglied und Leiter des einflussreichen Instituts für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der KPdSU. 1973 wird Fedosejew zu den Akademiemitgliedern gehören, die Sacharow in einem offenen Brief in der Prawda als „Agent der feindlichen Propaganda“ anprangerten. Das macht Sacharow in der Sowjetunion zum Vogelfreien. Bereits im Eröffnungsvortrag geht es Fedosejew um die Anklage von Rassismus in Israel. „Für die Herrscher Israels sind Rassismus und Chauvinismus Werkzeuge der Eroberung, des Raubes und der Unterdrückung der Werktätigen. Die Araber, die seit vielen Jahren in Israel leben und die Araber in den von Tel Aviv besetzten Gebieten. sind Opfer einer abscheulichen Praxis der nationalen Versklavung, Massenterror und Verfolgung. Die Sowjetunion, die den Grundsätzen der Freiheit und Unabhängigkeit der Völker treu ist, stand und steht an der Seite der arabischen Länder in ihrem Kampf gegen den Imperialismus. (Quelle: Расизм – идеология империализма, врагобщественного прогресса: сборник докладовконференции, состоявщейся 14. – 16.12. 1971 года в Москве; Verlag Nauka Moskau 1973.)

Jahre vor der berüchtigten Resolution 3379 der UN-Vollversammlung „Zionismus ist Rassismus“ (1975) wird hier die Erzählung vom rassistischen zionistischen Gebilde gesetzt, der bei den arabischen Kampfgenossen der Sowjetunion auf fruchtbaren Boden fällt. Dort war bereits in den 1960er Jahren eine politische Literatur entstanden, die Zionismus und NS-Ideologie als einander ähnlich, nationalistisch und rassistisch beschrieben. Auf zahlreiche arabische Quellen gestützt, dokumentiert Edmond Cao-van-Hoa (Zionismus und Nationalsozialismus – Vergleiche bei arabischen Autoren, Universität Hamburg 1986) unter anderem mit einem Zitat von M. K. al-Dasuqi (Kairo 1968) die Zielrichtung der Dämonisierung Israel als „Bedrohung für den Weltfrieden“, den Zionismus als „rassistische Ideologie“: „Der internationale Zionismus stützt sich bei der Verwirklichung seiner Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft auf Aggression und Expansion, so wie der Nazismus sich auf Rüstung und Aggression gegen seine europäischen Nachbarn gestützt hat.“

Der Boden ist also bereitet, um in der Sowjetunion den Wahn einer zionistischen (Welt-) Verschwörung mittels leninistischer Theorie zu verbreiten. Auf der Moskauer Tagung 1971 spricht Galina Nikitina (1924-1982) von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, zum Thema „Militanter Zionismus als Ideologie und Praxis der herrschenden Kreise Israels“ (Original: Воинствующий сионизм – идеология и практика правящих кругов Израиля). Bereits seit den 1950er Jahren hatte Nikitina ein antizionistisches Propaganda-Netzwerk geknüpft. Der Linguist und Historiker Gennady Estraikh (Jg. 1952) erachtet Nikitina als diejenige, die eine ganze Schule an sowjetischen Antizionisten ins Leben rief und die im Nahen Osten gehört wurde.

Galina Nikitina spricht am ersten Tag der Konferenz 1971. Mit der Staatsgründung sei die Ideologie des Zionismus in Israel an die Macht gelangt. Wörtlich: „In Israel kam eine große jüdische Bourgeoisie an die Macht, die eine Agentur des internationalen Zionismus und des Monopolkapitals ist.“ So wurde auf dem Gebiet des ehemaligen Palästinas eine lange vorbereitete imperialistisch-zionistische Verschwörung realisiert. Seine Verwirklichung wurde dank der Unterstützung der USA im Kampf um den UN-Beschluss über die Teilung Palästinas möglich. Alle Mittel wurden eingesetzt, um die Gründung eines palästinensisch-arabischen Staates zu verhindern.“ (Nur zur Erinnerung: 1948 hatte die Sowjetunion in der UNO noch für einen Staat Israel gestimmt und ließ anschließend über die CSSR Israel für den Unabhängigkeitskrieg liefern.) Da war sie wieder, die jüdische Weltverschwörung. Diesmal in Gestalt der „imperialistisch-zionistischen Verschwörung“ gegen den Menschheitsfortschritt, sprich gegen den Sowjetsozialismus. In den 1970er Jahren wird so eine leicht handhabbare ideologische Kampagne realisiert, die gleichzeitig Israel und die Juden im eigenen Land in Schach halten und zudem die vermeintliche Überlegenheit der marxistisch-leninistischen Theorie für alles erweisen soll.

Die neue Wahnvorstellung gelangt über die antikolonialen Nationalbewegungen in der arabischen Welt in Umlauf, vermischt sich mir den arabischen Übersetzungen des Urtextes antijüdischer Verschwörungserzählungen, insbesondere den „Protokollen der Weisen von Zion“, zu einem Gebräu der Wahnvorstellung einer jüdisch-kapitalistischen Weltverschwörung. Als Integrationsmoment späterer post-kolonialer Befreiungstheorien wird dieser Wahn ins politische Denken heutiger linker Bewegungen reimportiert, weltweit. Dass diese Schablone ein so langes Leben haben würde, gar über 50 Jahre später von jungen Studenten an den Gazakrieg Israels im Jahr 2024 angelegt würde, hätten wohl selbst die geistigen Führer des sowjetischen Sozialismus nicht für möglich gehalten.

Am 10. November 1975 wird die Resolution 3379 der UN-Generalversammlung angenommen, wonach der Zionismus als „eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung anzusehen ist“. Die Sowjetunion und die DDR stimmen zu, die alte Bundesrepublik und die USA dagegen. Andrej Sacharow, der Träger des Friedensnobelpreises 1975, kritisiert bereits Tage nach der Abstimmung, dass diese Resolution den Zielen der UN widerspreche und Antisemitismus damit in vielen Ländern gestärkt würde. Und genauso kam es.

Stalins spätes Erbe

Der sowjetische Zeichner Schozef Efimowskij (1930-2019) setzt in seinem Plakat „Zionismus ist Rassismus“ (1976) einen durch Israel geknechteten Araber ins Bild. Im Untertext erklärt dieses Plakat das „Wesen des Rassismus: Unterdrückung, Erniedrigung, Grausamkeit, Krieg.“ Die Moskauer Tagung von 1971 hatte den Boden bereitet. Kontinuierlich lebte darin der Judenhass der stäten Stalinjahre fort. In der Sowjetunion hatte nur der Tod Stalins im März 1953 die weitere Verfolgung der sowjetischen Juden verhindert, die als „Ärzteverschwörung“ in die Geschichte jüdischen Lebens einging.

Und auch die handelnden Personen waren vielfach dieselben wie vor 1953. Der sowjetische Staatsphilosoph Mark Mitin (1901-1987), seit 1939 führender Funktionär im Theorie- und Zensurapparat der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion, hielt auf der Moskauer Rassismus-Konferenz den Vortrag „Der Zionismus – eine Abart des Rassismus und Chauvinismus“. Er wurde in der Prawda am 18. Dezember 1971 abgedruckt, das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ druckt die Übersetzung fünf Tage später. Eigentlich hieß der Autor Mordko Gerschkowitsch, geboren in eine jüdische Arbeiterfamilie im Sommer 1901 im ukrainischen Schytomyr. Schnell steigt der junge Kommunist im Funktionärsapparat auf, wird wie viele seiner Generation glühender Anhänger Stalins. In den 1930er Jahren ist er inzwischen als führender Staatsphilosoph an der Denunziation und persönlichen Verfolgung einer an europäischen Denktraditionen orientierten philosophisch-marxistischen Strömung um Abram Deborin (1881-1963) beteiligt. Diese Kampagne führt nicht zuletzt zur Verankerung strikt stalinistischen Denkens in der Sowjetunion ab 1930. Für die Analyse von historischen oder gesellschaftlichen Phänomenen genügte seither, die Realität an den Wahrheiten der Klassiker-Schriften Marx/Lenin/Stalin auszurichten, um die vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten der Theorie in der Realität zu finden. Nicht anders wird nach 1948 und nach 1967 mit dem Phänomen Israel verfahren.

Foto: Michael Hänel.

Mitin selbst überlebt die Jahre des Großen Terrors und ist im Februar 1953 wieder zur Stelle, als es um die theoretische Begründung einer weiteren Bedrohungsvision Stalins geht. Diesmal zur Abwehr einer vermeintlichen jüdisch-zionistischen Weltverschwörung. Zahlreiche Schauprozesse und Verfolgungen jüdischen Lebens erfolgen in den Jahren 1948-1953. „Zeuge Orenstein enthüllt ‚Morgenthau-Acheson-Plan‘“ schreibt das SED-Zentralorgan Neues Deutschland am 29. November 1952. Ohne Skrupel beschreibt damit eine deutsche Zeitung aus Berlin an diesem Tag, sieben Jahre nach der Shoah, einen angeblichen Plan der Juden, gemeinsam mit den USA, die Weltherrschaft zu erlangen. Ende 1947 wäre ein solcher Plan in Washington von Truman, Ben Gurion und eben von Außenminister Acheson und dem jüdischen Finanzpolitiker Morgenthau erdacht worden. Ziel Nummer eins: der Sturz des Sozialismus in der Sowjetunion und in den neuen Ostblockländern. Es stellte sich später heraus: Alles nur erfunden, erlogen und durch Folter erzwungene Aussagen im Zuge des Prager Slánský-Prozesses. In Polen hatte die Kampagne Monate zuvor mit antijüdischen Pogromen begonnen und setzten sich mit den Slánský-Schauprozessen in Prag fort. Obwohl alles erlogen war: die Erzählung von der jüdischen Weltverschwörung ist wieder in der Welt. Diesmal erschaffen von der kommunistischen Seite.

Eine Wahnidee, die nach dem 7. Oktober 2023 von vermeintlich progressiver „Israelkritik“ wieder vorgebracht wird. Selbst die Bezichtigung Israels als „Apartheid Staat“, als Produkt eines „Siedlerkolonialismus“, sogar der offene Vernichtungsantisemitismus, Israel als „zionistisches Gebilde“ oder „zionistisches Regime“ zu delegitimieren. All dies ist nur das Erbe der weltweit agierenden Wissenschaftsprogaganda der Sowjetunion. Über deren palästinensische und syrische Kampfgenossen erreichten die sowjetischen Erzählungen Rezipienten in Westeuropa, besonders im Westen Deutschlands. Re-importiert auch nach 1969 durch linksradikale Aktivisten und über KGB/Stasi-Tarnorganisationen.

All diese Narrative“, all diese Glaubenssätze, all dieser Ungeist erleben heute im linken Kulturbetrieb, in pro-palästinensischen Netzwerken, auf Demos nach dem 7. Oktober, in Redaktionen und in einigen Studiengängen zu Diversität und Migration eine integritätsschaffende Auferstehung. Als Code der Gemeinsamkeit, ohne die Herkunft dieser antijüdischen Verschwörungserzählung, auch nur zu kennen. Die Historikerin Shulamit Volkov (Jg. 1942) hat in ihrem Werk immer wieder auf den Antisemitismus als „kulturellem Code“ verwiesen, als Eintrittskarte „to the camp of anti-Imperialism, anti-Colonialism and a new sort of anti-Capitalism.“ Es wäre lohnend darüber nachzudenken, ob diese Eintrittskarten nicht doch einst massenhaft im Moskau der 1970er Jahre gedruckt wurden.

Zum Weiterlesen:

Jean Améry, Der neue Antisemitismus (zum Thema 1969-1978), Neuausgabe, Verlag Cotta, Stuttgart 2024.

Jens Benicke, Leninisten mit Knarren – War die Rote-Armee-Fraktion nur eine bewaffnete K-Gruppe? (Vortrag 2008).

Edmond Cao-Van-Hoa, Zionismus und Nationalsozialismus – Vergleiche bei arabischen Autoren. (M.A. Arbeit, deutsch, französisch, arabisch, unveröffentlicht, 91 Seiten), Universität Hamburg 1986.

Gennady Estraikh, Jews in the Soviet Union, Vol. 5, After Stalin, New York 2022.

Mirna Funk, Anti-Zionismus? Wer wie ich aus der DDR kommt, kennt das, in: Welt+ 3. 5. 2024.

Jan Gerber, Ein Prozess in Prag. Das Volk gegen Rudolf Slánský und Genossen, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2017.

Michael Hänel, Antisemitismus in der DDR – Staatsfeind Israel, in: SWR2 (heute SWR Kultur), Erstsendung 2. Oktober 2020.

Michael Hänel, Antisemitismus in der deutschen Linken – Unterschätzter Judenhass; in: SWR2 (heute SWR Kultur) 29. September 2022:

Kampfansage an den Zionismus, (übers.) Zeitschrift Mezhdunarodnaya zhizn‘ (Internationales Leben), Moskau Nr. 6/1968.

Olaf Kistenmacher, Arbeit und „jüdisches Kapital“ – Antisemitische Aussagen in der KPD-Tageszeitung Die Rote Fahne während der Weimarer Republik, Edition Lumière Bremen 2016.

Ephraim Kholmyansky: The Voice of Silence: The Story of the Jewish Underground in the USSR, Verlag Academic Studies Press, Boston 2021.

William Korey. Andrey Sakharov – the Soviet Jewish Perspective, In: Soviet Jewish Affairs, Nr. 3, 1986.

Yuli Kosharovsky, We Are Jews Again – Jewish Activism in the Soviet Union, Syracuse (NY), Verlag Syracuse University Press, 2017.

Wolfgang Kraushaar, Israel: Hamas – Gaza – Palästina, Hamburg, Europäische Verlagsanstalt, 2024.

Расизм – идеология империализма, врагобщественного прогресса : (сборник докладовконференции, состоявщейся 14. – 16.12.1971 года в Москве) / Rasizm – ideologija imperializma, vragobščestvennogo progressa: (sbornik dokladovkonferencii, sostojavščejsja 14. – 16.12.1971 goda v Moskve).

Sakharov and the Jews, in: The Jewish Press, December 5, 1975.

Izabella Tabarovsky, The Language of Soviet Propaganda – Progressive anti-Zionism and the poisonous legacy of Cold War Hatred, in: Quillette, 2024.

Shulamit Volkov, Interpreting Antisemitism – Studies and Essays on the German Case, Berlin, Boston, De Gruyter, 2023.

Robert Wistrich, Der antisemitische Wahn. Von Hitler bis zum Heiligen Krieg gegen Israel, München, Verlag Max Hueber,1987.

Michael Hänel, Kiel

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juni 2024, Internetzugriffe zuletzt am 2. Juni 2024, Titelbild: Hans Peter Schaefer, Bilder im Text wurden von Michael Hänel zur Verfügung gestellt.)