Atwoodian Utopias

Zerbrechliche Menschlichkeit – nicht nur ein Kunstprojekt

„Doch ich, der ich mich viele Jahre lang damit aufgerieben hatte, eitle, müßige utopische Gedanken anzubieten, und schließlich vollständig daran verzweifelt war, verfiel zu meinem Glück auf diesen Vorschlag….“ (Jonathan Swift, Ein bescheidener Vorschlag / A Modest Proposal, 1729, zitiert nach der Übersetzung von Helga Pfetsch in der im Claassen Verlag, Düsseldorf, 1987, erschienenen Ausgabe von Margaret Atwood, Der Report der Magd)

„Der Report der Magd“ („The Handmaid’s Tale“) steht in der Tradition von Jonathan Swift. Margaret Atwood zitiert Jonathan Swift in ihrem Roman mit Bedacht als eines von drei Mottos. Atwood trifft Swift. Swift beschrieb einen Vorschlag zur Behebung der in Irland grassierenden Kinderarmut durch Förderung von Kannibalismus, Atwood eine Welt, in der Frauenrechte wieder abgeschafft wurden. Utopien – Dystopien? Satire oder Groteske?

In der aktuellen Ausstellung „Heldinnen / Sheroes“ im ersten Frauenmuseum weltweit treffen sich im Jahr 2025 derzeit nicht nur herausragende historische Frauenfiguren, sondern auch Frauen, die Gegenwart weiterdenken. Es trifft Literatur auf Bildkunst, Utopie auf Surrealismus – und Margaret Atwood auf Max Ernst.

Literarisches Heldinnentum in zerbrechender Realität

Corinna Heumann: Margaret Atwood begegnet Max Ernst

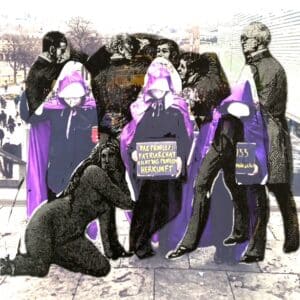

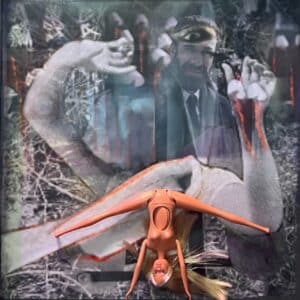

In Anspielung auf Max Ernsts „Une semaine de bonté ou les sept éléments capitaux“ (in deutschen Ausgaben gelegentlich mit dem Untertitel: „Bilderbuch von Güte, Liebe und Menschlichkeit“, 1934) werden in Objekt-Collagen schwangere Barbie-Puppen, Atwood‘sche Zukunftsbilder einer Romanverfilmung von „Der Report der Magd“ mit den subversiven Rückblicken Max Ernsts auf das viktorianische Zeitalter kombiniert. Paradoxerweise bildet „Une semaine de bonté“ den Ausgangspunkt für eine feministische Reflexion, ein politisches Statement und eine künstlerische Hommage – eine vielschichtige Auseinandersetzung mit Macht, Kontrolle, Körperpolitik und der Frage, was unsere Menschlichkeit im Kern ausmacht.

Margaret Atwood ist auch eine Heldin unserer Zeit. Nicht nur, weil sie mit schonungsloser Klarheit patriarchale und politische Machtverhältnisse offenlegt, sondern weil sie die literarische Stimme kritischer Reflexion über Aspekte ist, welche in unserer Gegenwart gerne übergangen werden. Ihre „spekulative Fiktion“ („speculative fiction“) – wie sie ihre Werke selbst nennt, durchaus in Abgrenzung zur gängigen Science Fiction – ist keine ferne Dystopie, sondern eine akribische Fortschreibung der Gegenwart. In Geschichten wie „Der Report der Magd“ (1985) oder der Fortsetzung in „Die Zeuginnen“ („The Testaments“, 2019) entwirft sie erschreckend realistische Zukunftsszenarien totalitärer Kontrolle, in denen weibliche Körper zur politischen Ressource werden.

Im Gegensatz zu traditionellen Romanillustrationen werden in den ausgestellten Objekt-Collagen aus Literaturrezeption und surrealistischen Bilderwelten die Narrative aufgegriffen und in eine eigene künstlerische Sprache übersetzt. Die Kombinationen aus digitalen Collagen und schwangeren Barbie-Puppen mit aufklappbaren Plastikbäuchen, eine Konstruktion, die sogar Raum für Plastik-Zwillinge bereitstellt, verbindet Kunst mit Kommerz sowie Atwoods dystopische Welt mit dem surrealistischem Vokabular Max Ernsts auf unheimliche und geradezu abstruse Weise. Es entstehen Szenerien zwischen Mythos und Wahnsinn, in denen Körper, Objekte, Maschinenwelten und Symbolik ineinander übergehen. Hier wird die Zersetzung sichtbar, die Atwood literarisch andeutet: Das Zerbrechen von Realität, die Verschmelzung von Mensch und System, das Verstummen des Individuums im Getriebe gesellschaftlicher Machtmechanismen.

Post-heroisch und antiromantisch?

Diese Objekt-Collagen sind dabei nicht nur visuelle Reflexion, sondern ein aktiver Dialog: Sie laden ein, Atwoods literarisches Werk neu zu sehen – durch die Brille surrealer Bildwelten, durch eine künstlerische Sprache, die unter die Oberfläche geht. In diesem Spannungsfeld zwischen Schrift und Bild, Popkultur und Kunstgeschichte entstehen visuelle Narrative, die sich mit der Frage beschäftigen: Wie sieht Widerstand aus, wenn Heldinnentum nicht heroisch auf dem Scheiterhaufen endet, sondern leise, angepasst, überlebend ist?

Die Ausstellung „Heldinnen“ im Frauenmuseum Bonn ist damit nicht nur eine Hommage an große weibliche Vorbilder, sondern ein künstlerischer Aufruf zu Wachsamkeit. Die Werkserie öffnet einen Raum, in dem Literatur, Kunst und Gegenwart miteinander ins Gespräch kommen – unbequem, poetisch, verstörend und berührend.

Corinna Heumann: Margaret Atwood begegnet Max Ernst

In Margaret Atwoods Werken treffen die großen Fragen der Zeit auf bedrückende Antworten. Sie reihen sich ein in die Weltliteratur und gehören mit George Orwells „1984“ (1949) und Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“ („Brave New World“, 1932) zu den berühmtesten Dystopien des 20. Jahrhunderts. Mit Atwoods starker visuellen Ausdruckskraft wurden insbesondere ihre beiden Bücher, „Der Report der Magd“ und „Die Zeuginnen“ Teil einer neuen gesellschaftspolitischen Popkultur.

Margaret Atwood schreibt „speculative fiction“. Sie erfindet keine fantastischen zukünftigen Welten in fernen Galaxien, wie man das im Bereich Science Fiction üblicherweise tut. Mit ihrer Fähigkeit, fundierte Kenntnis historischer Entwicklungen in herausragende literarische Erfindungskraft zu verwandeln, spekuliert sie über mögliche Ausformungen allzu bekannter totalitärer Machtstrukturen und -charaktere. Thomas Mann wird der Satz zugeschrieben, Fantasie heiße nicht, sich etwas auszudenken, sondern sich aus den Dingen etwas zu machen. Eben dies tut Margaret Atwood. Spekulation wird politisch. Atwoods Mix aus Weltgeist, Katastrophen, Kontroll- und Machtfantasien beschreibt plausible Wege, die verzweifelte Gesellschaften im Zustand von Angst und Schrecken einschlagen könnten. In ihrer Erzählweise verschwimmen die Grenzen zwischen einer Autorin, die Literaturgeschichte schreibt und ihren Heldinnen, die von den Zeitläuften überrollt werden. Sie zeichnet ein düsteres Bild dessen, welches ungeheure menschliche Unterdrückungspotential sich inmitten einer Zivilgesellschaft ausprägen kann, wenn es im Umgang mit den Herausforderungen unserer Gegenwart nicht entschieden genug eingehegt wird. Denn die Romane machen deutlich, dass jeder einzelne Aspekt ihrer Spekulationen in unserer Wirklichkeit oder in der nahen Zukunft, ohne große Vorstellungskraft bemühen zu müssen, durchaus denkbar sind.

Anhand ihrer spekulativen Geschichten analysiert Atwood scharfsinnig und mit neuartigem popkulturellen Unterhaltungswert bekannte gesellschaftliche Konzepte, denen insgesamt der weibliche Teil der Gesamtbevölkerung zum Opfer fällt. Auf dem Hintergrund von Klimakatastrophe und Kriegen entwickeln sich unter uns Menschen, wie wir sie aus der Nachbarschaft kennen könnten, starke weibliche Protagonistinnen. Romantische Retterinnen sind allerdings nicht in Sichtweite. In Atwoods totalitären Systemen entsteht eine Gesellschaft auf der Grundlage von Geschlechterrollen, die weit über traditionelle Rollenbilder hinausgehen. Macht und Misstrauen durchdringen sie. Über alltagstaugliche Narrative und Bilderwelten legt sich der lähmende Nebel einer neuen Dimension, einer Art Zwischenwelt aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Düster schillernde „dramatis personae” bewegen sich, als würde die Sonne nie wieder aufgehen. Sie erstarren in einer verstörenden Gleichzeitigkeit. Die Autorin, ihre Heldinnen und Leser:innen agieren wie Zwischenwesen in einer gewaltgetränkten Atmosphäre streng hierarchischer Machtverhältnisse. Dieses versteinerte Setting macht romantisch vertrauensvollen Eskapismus unmöglich. Der Begriff „atwoodian“ entsteht.

„Atwoodian” – Ende der Imagination?

Corinna Heumann: Margaret Atwood begegnet Max Ernst

Ausgeliefert und schutzlos überleben Atwoods Heldinnen roboterhaft unter dem Einfluss totaler physischer und seelischer Kontrolle. Dabei lotet die Autorin aus, wie nicht nur durch männliche Kooperationsbereitschaft die Ausübung von Gewalt und ihre tiefe Verankerung im Alltag des fiktiven Staatswesens Gileads zum Selbstzweck mutiert. Um möglichst effizient Macht auch über Frauen auszuüben, rekrutiert und instrumentalisiert der männliche Teil der Bevölkerung seit jeher willige weibliche Personen. Die Frauen selbst etablieren Netzwerke für die Ausbildung von Mädchen für ihre zukünftige Bestimmung und verwalten damit höchst effizient die grausame männliche Dominanz. Diese privilegierte Gruppe der Frauen, die sogenannten „Tanten“, setzen als Ausbildungs- und Aufsichtspersonen die Regeln der Unterdrückung äußerst manipulativ ein. An physisch brutaler Fantasie herrscht genauso wenig Mangel. Mit atemberaubender Konsequenz zeigt Atwood, wie Frauen und Mädchen von Kindheit an gezwungen werden, auf jeder Ebene Männern zu dienen. Sie dürfen nicht lesen, haben keinen Besitz und müssen Kinder gebären. Demokratie und Freiheitsrechte waren als kontraproduktiv für das Überleben der Menschheit erklärt und abgeschafft worden.

Schwindende weibliche Fruchtbarkeit wird hier zum Symbol für die Unfähigkeit, den Herausforderungen durch Umweltkatastrophen und Kriegen zu begegnen. Unter dem Vorwand, die Menschheit zu retten, verliert im fiktiven Gilead das menschliche Individuum jeden Schutz – ein erstaunlicher Widerspruch. Atwood beschreibt den tyrannischen Bruch mit unseren vielfältigen kulturellen Überlieferungen. Jede ansatzweise menschliche Sehnsucht an eine bessere Zukunft wird ausnahmslos und sofort durch nackte Gewalt zertreten. Auf unsere Wirklichkeit übertragen, rückt der Roman humane Lösungsansätze in unerreichbare Ferne. Jede Lebendigkeit, jede Neugier, jede Fantasie, jede Erinnerung an eine menschliche Gesellschaft, die es ja nun einmal in der Vergangenheit gab, muss sterben. Atwoods Erzählung beschreibt, wie in einer totalitären Gesellschaft mit der weiblichen Fruchtbarkeit lebensbejahende Freiheit und menschliche Kreativität enden. In den totalitären Machtstrukturen Gileads wird Fruchtbarkeit, sei sie positiv oder negativ, in jeder Hinsicht zum Fluch. Totale Kontrolle über die Leben von Menschen und ihre Selbstbestimmung ist gleichzeitig das Ende der Imagination, die vollständige Erstarrung und ein mögliches Ende der Welt. Das Ende des Romans wird hier jedoch nicht verraten.

Popkulturelle Wende einer Dystopie

Corinna Heumann: Margaret Atwood und Max Ernst begegnen Barbie

Tatsache ist, dass sich die visuellen Ideenwelten von Margaret Atwood nach wie vor und weiterhin popkulturell verselbständigen und das Potential für eine eigene spannende Rezeptionsgeschichte entwickelt haben, indem sie Bürger:innenrechtsbewegungen inspirieren, die sich gegen ein Rollback der Erfolge feministischer Kämpfe und Politik wehren. Die Leipziger Autoritarismusstudie 2022 benannte den Anti-Feminismus als Brückenideologie für die Entwicklung rechtsextremer Einstellungen. Nicht nur die imaginäre Tracht der Mägde ist mittlerweile Teil einer politischen Popkultur und wird auf feministischen Demonstrationen getragen. Junge reale Heldinnen gründen Clubs und Interessengruppen, beispielsweise „Handmaidsriot“ auf Instagram, um auf höchst gefährliche gesellschaftliche Ideen, Experimente und politische Programme aufmerksam zu machen.

Corinna Heumann, Bonn

(Anmerkungen: Der Beitrag beruht auf Texten, die die Autorin im Februar und im Mai 2025 im Blog „Die Utopiensammlerin“ veröffentlicht hat. Erstveröffentlichung in dieser Fassung im Demokratischen Salon im September 2025. Internetzugriffe zuletzt am 20. September 2025. Rechte aller Bilder bei Corinna Heumann. Zur Ausstellung „Heldinnen / Sheroes“ siehe im Demokratischen Salon auch das im August 2025 veröffentlichte Gespräch mit einer der beiden Kuratorinnen, Regina Hellwig-Schmid: „Kunst mit dem Körper“.