Ein langer Weg nach Europa

Ein Gespräch mit dem georgischen Politikwissenschaftler Tsotne Tchanturia

„Als 2012 die Partei Georgischer Traum an die Macht kam, haben sich die politischen Verhältnisse erst mal stabilisiert. Meinungsfreiheit und eine diverse, unabhängige Medienlandschaft waren garantiert. Wir hatten uns daran gewöhnt, Teil der zivilisierten Welt zu sein, und achteten nicht mehr so darauf, was hinter den Kulissen in der Politik passierte. Als Russland dann die Ukraine angriff, begriff ich, dass etwas falsch läuft. Dass unsere Regierung nicht bereit ist, für die Werte zu kämpfen, die wir mit allen Europäern teilen. Stattdessen hat sie jeden Konflikt mit Russland vermieden und sich angebiedert. Das ist doch nicht normal, wenn 20 Prozent deines eigenen Staatsgebiets von diesem Nachbarland besetzt sind.“ (Victor Dundua)

Victor Dundua ist einer von fünf Menschen aus Georgien, deren Einschätzungen Anastasia Tikhomirova für die ZEIT protokolliert hat. Ihre Aussagen lassen sich in folgendem Satz zusammenfassen: „Georgien wird niemals der Hinterhof Russlands sein.“ Eben dies ist der Grund der aktuellen Demonstrationen in Georgien, die nunmehr mehrere Monate andauern. Einer der in Tibilissi für Demokratie und für einen Weg Georgiens nach Europa demonstrierenden Menschen ist Tsotne Tchanturia (*1989). Am 27. Januar 2025 hatte ich Gelegenheit mit ihm zu sprechen (wir haben englisch gesprochen, er spricht aber auch gut deutsch).

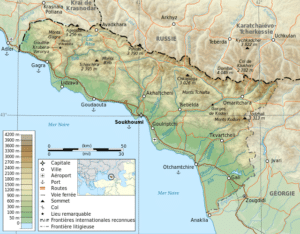

Politische Karte Georgiens mit Abchasien und Südossetien und Nachbarstaaten. Autor: Ssolbergj & creator of source map. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Die Familie von Tsotne Tchanturia stammt aus Sochumi, der Hauptstadt Abchasiens, das seit seiner Abspaltung von Georgien nur von wenigen Staaten anerkannt wird und als – wie auch Südossetien – Provinz von Russlands Gnaden betrachtet werden muss. Während des Krieges zu Beginn der 1990er Jahre im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion flüchtete die Familie. In diesem Krieg kämpften georgische, abchasische, kaukasische und russische Truppen. Tsotne Tchanturia verweist darauf, dass es eine offiziell noch zu untersuchende Frage sei, wie weit Russland die Abspaltung Abchasiens (und Südossetiens) unterstützte. Aber eigentlich sei die Einmischung Russlands genau so klar wie 1991/ 1992 in Transnistrien, zwischen 1991 und 1997 in Tadschikistan oder 2014 in der Ukraine.

Tsotne Tchanturia studierte Politische Wissenschaften an der Tbilissi State University, absolvierte den Master in European Studies an der Europa-Universität Flensburg und wurde an der Corvinus University of Budapest promoviert. Er unterrichtet als Associate Professor für Politische Wissenschaften am Georgian Institute of Public Affairs BA-Studierende, darüber hinaus IGCSE-Schüler:innen (General Certificate of Secondary Education, entspricht in Deutschland etwa der Mittleren Reife) als Gastlehrer an der British Georgian School und Master- und BA-Studierende an der Caucasus University. Unterrichtsgegenstand sind „Global History“, „Political Science“, „International Relations“, „Diplomacy“. Das Georgian Institute of Public Affairs ist eine private Universität, die 1994 durch eine Vereinbarung zwischen der U.S. Information Agency, der georgischen Regierung und der U.S. National Academy of Public Administration gegründet wurde. Die Finanzierung erfolgte durch die U.S. Information Agency, die georgische Regierung, den Budapest Public Service und die Eurasia Foundation in Washington, DC. Seit seiner Gründung ist es das Ziel, das Feld der öffentlichen Verwaltung und Politik in Georgien durch die Ausbildung von Beamten zu entwickeln.. Alle Institute, an denen Tsotne Tchanturia unterrichtet, sind private Einrichtungen. Die private Finanzierung ermögliche freie Meinungsäußerung und die Teilnahme an den Demonstrationen.

Georgien – ein europäisches Land unter Druck

Tsotne Tchanturia sieht die Entwicklungen in Georgien als Teil der globalen Entwicklungen der vergangenen 25 Jahre. Aber vor allem nach der russischen Vollinvasion in der Ukraine im Februar 2022 änderte sich viel. Russland wurde aggressiver. China interessierte sich sehr für die Region. Beide wandten sich gegen das Bestreben Georgiens, sich der Europäischen Union und der NATO anzuschließen. Tsotne Tchanturia sieht hinter der aktuellen Politik der georgischen Regierung russischen und wohl auch chinesischen Druck. Russland erhöhe seit Februar 2022 den Druck auf die Führungen der benachbarten Länder. Diese Entwicklung habe den Charakter eines „new cold war“, festzustellen seien „cold war dynamics“. Dies sei „a long term game, not a short term game“.

Georgien war bis zu ihrer Auflösung eine Teilrepublik der Sowjetunion, bis Ende 2024 noch Beitrittskandidat für die Europäische Union, doch die EU-Kommission hat den Beitrittsprotest nach den letzten – mutmaßlich gefälschten Wahlen – vorerst auf Eis gelegt. Die vom Wahlgewinner, der Partei „Georgischer Traum“, geführte Regierung hat den Beitrittsprozess im November 2024 ausgesetzt. Ende Januar 2025 ist Georgien aus dem Europarat ausgetreten. Es gibt täglich Demonstrationen gegen die Regierung und für Europa, die die Polizei mit Gewalt bekämpft. Maxim Kireev und Anastasia Tikhomirova überschrieben daher ihre Reportage vom 5. Dezember 2024 in der ZEIT: „Der georgische Albtraum“. Auch sie sehen die Parallele zum russischen vorgehen gegenüber der Ukraine: „Verbale Unterstützung bekommt die Regierung in Tbilissi derzeit ausgerechnet von russischen Politikern und Staatsmedien. In den Abendnachrichten der Moskauer Staatsmedien werden die Proteste als ‚Pogrome‘ bezeichnet, inspiriert durch westliche Kräfte, die eine Wiederholung der Maidan-Revolution in der Ukraine aus dem Jahr 2014 anstreben. Damals endete der Aufstand mit der Flucht des Präsidenten Viktor Janukowitsch nach Russland.“

Klassische Täter-Opfer-Umkehr, russische Einflussnahme auf Wahlen sowie auf die Stimmung in der Bevölkerung – all dies entspricht der Strategie Putins seit nunmehr etwa 25 Jahren. Zunächst wird die jeweilige Wirtschaft boykottiert, so geschehen in Georgien, in Moldawien, in der Ukraine, indem von russischer Seite Wein, Südfrüchte und andere nach Russland exportierte Produkte als gesundheitsgefährdend eingestuft werden, dann folgen Desinformationskampagnen und die Beeinflussung von Wahlen, schließlich ein Einmarsch russischer Truppen in einzelne Landesteile, die sich als Helfer separatistischer Gruppierungen inszenieren, so geschehen 1991 in Moldawien, 2008 in Georgien, 2014 in der Ukraine. Georgien und die Ukraine beherrschen zurzeit jeweils etwa 20 Prozent des eigenen Staatsgebiets nicht. In Transnistrien sind russische Soldaten postiert, sodass Moldawien etwa 12 Prozent seines Staatsgebietes nicht mehr beherrscht. Die russische Vollinvasion vom 24. Februar 2022 war die nächste Eskalationsstufe gegenüber der Ukraine, ein Szenario, das auch Moldawien und Georgien befürchten müssen.

Putin hat sehr weitreichende Ziele, die er nach wie vor regelmäßig verkündet: Er verlangt einen Regierungswechsel bei einer Regierung, die er ablehnt, und die Fortsetzung einer Regierung, die seinen Interessen entspricht. Er fordert die Abkehr von EU und NATO sowie die Rückabwicklung der NATO-Beitritte der ehemals dem Warschauer Pakt angehörigen osteuropäischen Länder, die er bisher – da NATO-Mitglieder – jedoch nicht anzugreifen gewagt hat. Stattdessen praktiziert er Desinformationskampagnen und Sabotageakte, zum Beispiel über eine Schattenflotte in der Ostsee, und unterstützt weit rechtsgerichtete Parteien, nicht zuletzt durch die Positionierung ihm ergebener Oligarchen.

Das Gesetz gegen ausländische (sprich: westliche) Einflüsse

Tbilisi, Narikali-Festung. Foto: Marcin Kousek. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Philomena Grassl, Kulturwissenschaftlerin und Projektmanagerin im Goetheinstitut in Tbilissi hat die Lage in Georgien in ihrem Beitrag „Eine Gesellschaft im Dauerprotest“ in der Märzausgabe 2025 der Blätter für deutsche und internationale Politik kurz zusammengefasst. Sie nennt die handelnden Personen, den neuen Premierminister Irakli Kobakhidze, den hinter der Partei „Georgischer Traum“ stehende Oligarch Bidsina Iwanischwili. Die Regierung agiert ähnlich wie andere autoritäre Regierungen nach dem Vorbild der Russischen Föderation.

Die Proteste begannen schon vor der gefälschten Wahl. Anlass war ein nach russischem Vorbild gestaltetes Gesetz gegen sogenannte „ausländische Agenten“ („foreign agents“), das die Tätigkeit von Nicht-Regierungsorganisationen beeinträchtigen oder gar unmöglich machen sollten. Das georgische Parlament hatte dieses Gesetz im März 2023 beschlossen. Tsotne Tchanturia: „This was their first attempt, out of the blue.“ Es gab massive Proteste, und es schien, dass die Proteste erfolgreich waren, da die parlamentarische Mehrheit den Gesetzentwurf zurückzog und die zweite Lesung absagte.

Aber im Juli 2023 wurde eine strategische Partnerschaft mit China auf den Weg gebracht, die – so Tsotne Tchanturia – eine Verbindung mit der Neuvorlage des Gesetzes bewirkte. Im April 2024 wurden die Beratungen über das Gesetz wieder aufgenommen. Einige Formulierungen wurden verändert, aber es blieb im Grunde dasselbe Gesetz, ein Gesetz gegen Organisationen, die im Interesse einer angeblich „fremden Macht“ („foreign power“) tätig wären. Interessanterweise besuchte etwa zwei Tage vor der Neuvorlage eine chinesische Delegation vom Institut für Europastudien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften das Georgian Institute of Public Affairs (Wie sie erwähnten, hatten sie mehrere Treffen in verschiedenen Ländern Europas und hielten, bevor sie nach China reisten, Treffen in Georgien mit lokalen Institutionen, die Teil ihrer Europatour waren).

Der Vizedirektor dieses Instituts, Tian Dewen fragte nach Einstellungen gegenüber China, Europa, den USA. Tsotne Tchanturia fragte ihn wiederum, ob er die Integration Georgiens gegenüber Europa und die Integration gegenüber China als einen harmonischen Prozess oder als einen Konflikt sehe. Tian Di Wen antwortete, er sehe einen Konflikt. Nicht-Regierungsorganisationen, vor allem westliche Organisationen sehe er als Teil einer Kultur der Hegemonie des Westens. Laut Tsotne Tchanturia spiegelten Tian Dewens Ansichten das Kommuniqué des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten der VR China über die US-Hegemonie und deren Gefahren wider, das im Februar 2023 veröffentlicht wurde. Zwei Tage nachdem die chinesische Delegation Georgien verlassen hatte, beschloss die Regierung das geplante Gesetz – wieder „out of the blue“.

Tsotne Tchanturia lachte auf meine Frage, ob chinesische oder russische Partner keine ausländischen Agenten wären. Laut dem aktuellen Diskurs der anti-westlichen Kräfte in Georgien (zu dem in vielerlei Hinsicht auch die aktuelle Regierung gehört) gebe es eben im Grunde zwei fremde Mächte, die guten und die schlechten. Die Schlechten wären die im Westen, der angeblich globale Kriege plane, die guten die „konservativen“ Kräfte, die natürlich internationales Recht respektierten, sich nicht einmischten, dazu gehöre eben auch China. Der Chef der chinesischen Delegation verwies in seiner Antwort auf die Frage von Tsotne Tchanturia auf Deng Xiaoping und schlug vor, dass Georgien vielleicht eine pragmatische Entscheidung zugunsten der wirtschaftlichen Integration treffen sollte. Die chinesische Antwort lautete: „We do not require any kind of legal amendments, changes or harmonisation of legal systems. It is just a cooperation. On the other hand you see that the West has a lot of requirements.”

Im öffentlichen Diskurs ist das eine einfache Botschaft, China sei bereit zu investieren, ohne Forderungen, während der Westen, vor allem die Europäische Union eine große Liste von Forderungen hätte, wie sie der zahlreiche Rechtsgebiete umfassende Katalog darstelle, dessen Erfüllung die Europäische Union von allen Beitrittskandidaten verlange. Der Westen habe aber auch nicht – so der Hinweis der Chinesen – so große Investitionen zu bieten wie China. Ein Zeichen dafür ist der Bau eines neuen Tiefwasserhafens in Anaklia, Georgien, durch einen chinesisch-singapurischen Konzern (entsprechend der Entscheidung des Ministeriums für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung Georgiens, die im Mai 2024 bekannt wurde). Ursprünglich sollte ein Konsortium westlicher Unternehmen seit 2018 den Hafen bauen, doch 2020 kündigte die Regierung Georgiens den Vertrag.

Die Regierung reagiert mit Gewalt – die Zivilgesellschaft bleibt standhaft

Tsotne Tchanturia in der Vorlesung. Foto: privat.

Tsotne Tchantura nennt die Reaktion der Regierung auf die Demonstrationen eine Politik der Einschüchterung („intimidation policy“). Dazu gehört die Verschärfung der Gesetze zur öffentlichen Beschäftigung und der Verfassungsrechte, die die Bürgerrechte und die öffentliche Beschäftigung betreffen (in Georgien gibt es einen großen öffentlichen Sektor). Die Regierung nutzt auch administrative Ressourcen für politische Zwecke und setzt Medienpropaganda ein, um die öffentliche Wahrnehmung politischer Prozesse und Akteure zu beeinflussen. Darüber hinaus sind informelle Gruppen aktiv daran beteiligt, Einzelpersonen und Organisationen, die gegen die aktuellen Regierungspolitiken sind, physisch oder verbal anzugreifen.

Es gibt jedoch im Hochschulsektor derzeit zwei Realitäten. Einige Teile der Universitäten protestieren aktiv, insbesondere, aber nicht ausschließlich, an privaten Universitäten. An seiner Alma Mater, der Staatlichen Universität Tiflis, gibt es ebenfalls aktive Proteste; jedoch hat die derzeitige Regierung erhebliche Einflussmöglichkeiten auf die Leitung der Universität.

Im Januar 2025 blockierten lokale Studierende („May Student Movement“) die Bibliothek der Universität – wo alle Prüfungen stattfinden – gerade als die Prüfungen beginnen sollten. Dieser Protest entstand als Reaktion auf das Schlagen und Festnehmen von Studierenden durch die Bereitschaftspolizei, die an allgemeinen Protesten gegen das Gesetz über ausländische Agenten, Wahlbetrug und die Aussetzung der EU-Integration Georgiens beteiligt waren. Im November erlaubte die Universitätsverwaltung der Bereitschaftspolizei den Zutritt zum Campus, was zur Auflösung eines großen Protests auf der Chavchavadze-Allee in Tiflis führte, wo die Demonstrierenden gegen das Gesetz über ausländische Agenten protestierten und einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt blockierten.

Die Studierenden in der Bibliothek protestierten gegen die Entscheidung der Verwaltung, der Bereitschaftspolizei den Zutritt zum Campus zu gestatten, gegen die Gewalt gegen Studierende, die ihre Bürgerrechte ausübten, und gegen die schwierigen sozialen Bedingungen, mit denen viele Studierende in Georgien konfrontiert sind. Ihre Forderungen umfassten Neuwahlen, die Freilassung aller Protestgefangenen (einschließlich der festgenommenen Studierenden) und die Entlassung des Rektors der Universität. Darüber hinaus wiederholten sie ihre langjährigen Forderungen nach einem neuen Wohnheim und verwiesen auf die schlechten Bedingungen in der aktuellen Einrichtung sowie auf die begrenzte Anzahl verfügbarer Zimmer. Zusätzlich forderten sie eine Erhöhung der öffentlichen Mittel für Wissenschaft und Hochschulbildung sowie für Stipendien für Studierende.

Demonstration in Tbilisi. Foto: Tsotne Tchanturia.

Nach einer langen, ermüdenden Nacht wurde in den frühen Morgenstunden ein privates Sicherheitsunternehmen von der Universitätsverwaltung eingesetzt, um protestierende Studierende zu zerstreuen. Tsotne Tchanturia, der sich auf Informationen seines Bruders Ilia Tchanturia – eines der Mitglieder der May Student Movement – bezieht, erwähnt, dass die Studierenden die Bibliothek (das zentrale Prüfungszentrum der Universität) blockiert hatten. In den frühen Morgenstunden demontierten die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens die Barrikaden, und wenn nicht einige Universitätswachen und Dozenten zwischen den Mitarbeitern des privaten Sicherheitsdienstes und den protestierenden Studierenden gestanden hätten, hätte ein körperlicher Übergriff auf die Nachtwächter-Studierenden stattfinden können.

Unter der vorherigen Regierung gab es eine starke Dominanz des Staates an der Staatlichen Universität Tiflis sowie an anderen öffentlichen Universitäten in Georgien. Die Präsenz von privaten Sicherheitsdiensten und der Bereitschaftspolizei (im November 2024) stellt jedoch eine neue Entwicklung dar. An den Demonstrationen beteiligen sich vor allem Studierende der politischen und sozialen Wissenschaften, auch Professoren und Dekane, einschließlich derjenigen, die zur intellektuellen Elite unter der Präsidentschaft von Micheil Saakaschwili (2004-2013) gehörten. Nach dieser Zeit fanden sie sich auf der Seite der Opposition wieder. Das Wissenschaftsministerium setzt sie allerdings sehr unter Druck, beispielsweise mit Schikanen bei der Akkreditierung und durch ständige Überwachung. In der University of Tbilissi sind sich Studierende wie Professoren und Lehrbeauftragte dieser Situation sehr bewusst.

Die Demonstrationen dauern an. Tsotne Tchanturia berichtet, dass viele oft zehn Tage hintereinander an den Demonstrationen teilnehmen, dann vielleicht einen Tag pausieren müssen. Es sei schon ermüdend, denn alle hätten ihren Hauptberuf, die Demonstrationen seien schon fast ein zweiter Beruf geworden. Dieses Ausmaß und diese Ausdauer seien erstaunlich und ohne bisheriges Vorbild in Georgien. Es habe auch zuvor Revolutionen gegeben, aber nicht eine solch lange währende Folge von Demonstrationen. Er sieht in den Demonstrationen „a trigger for a civil society who fights for civil liberties in a constructive way“. Er sieht jedoch keinen Bürgerkrieg. Bürgerkrieg habe es in den 1990er Jahren gegeben. Die meisten Demonstrierenden seien junge Leute, aber es gebe auch ältere Intellektuelle. „They have the feeling they will stay as far as this takes.”

Die andere Realität ist die Rolle der Polizei, „a very big role“. Es sei in den ersten Wochen sehr gefährlich gewesen, auf die Demonstrationen zu gehen. Eingesetzt wurden Wasserwerfer und Tränengas, Teilnehmer der Demonstrationen wurden zusammengeschlagen, Oppositionspolitiker auch schon vor ihrer Wohnung. Festgenommene Teilnehmer seien gefoltert worden, auch wenn sie sich nicht mehr wehren konnten, weil man ihnen Handschellen angelegt hatte. Sie wurden als Revolutionäre und Terroristen verhaftet, einige müssen eine Gefängnisstrafe von bis zu acht Jahren befürchten. Die Polizei setzt inzwischen auch Kriminelle ein, manche mit Masken, manche ohne Maske, die die Demonstrierenden zusammenschlagen. Die Polizei sieht dann zu und schreitet nicht ein. Es gibt Videoaufnahmen, die dies dokumentieren. Die Strategie der Regierung lautet: Einschüchterung und Propaganda.

Die Rolle der fünften Präsidentin Salome Zourabichivli

Salome Zourabichvili am 9. März 2020. Foto: Georgi Abdaladze. Wikimedia Commons.

Die Legitimität des neuen Präsidenten, Micheil Kawelaschwili, wird von der Opposition bestritten, da er von einer Kommission gewählt wurde, die aus Mitgliedern des nach Wahlbetrug gebildeten Parlaments besteht. Die fünfte Präsidentin Salome Zourabichvili hatte erklärt, sie halte die Wahlen für gefälscht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des mutmaßlichen Wahlbetrugs bei den Parlamentswahlen. Am 15. Januar veröffentlichte die Staatsanwaltschaft das vorläufige Ergebnis der Ermittlungen – bisher haben sie keine Beweise für Fälschungen gefunden.

Salome Zourabichvili hat – so berichtet auch Tsotne Tchanturia – in der Opposition eine sehr aktive Rolle übernommen, auch in der Mobilisierung der Zivilgesellschaft, nicht nur der Parteien. Sie nutzt ihre internationalen Kontakte, beispielsweise durch Reisen, zum Beispiel nach Paris, nach Straßburg und nach Brüssel, ist aber auch in den Regionen präsent. Sie hat eine Art inoffizieller Führungsrolle in der Opposition, andererseits hat die Opposition keine klar bestimmbare Führungsperson. Die Demonstrierenden unterstützen nicht direkt einzelne Personen. Es gehe eben um Demokratie und um Europa. Totse Tchanturia bezeichnet Salome Zurabishvili „a kind of mediator, or a facilitator of this process.”

Tsotne Tchanturia hat Kontakt mit deutschen Organisationen in Georgien, die jedoch angesichts des Gesetzes gegen „ausländische Agenten“ ihre Befürchtungen äußern, was mit ihnen geschehen könnte. Sie demonstrieren nicht öffentlich, aber sie unterstützen den Prozess der Demokratisierung und einen zukünftigen Beitritt zur Europäischen Union. Indirekt unterstützen sie so auch die Menschen in Georgien, die auf den Demonstrationen für Demokratie und Europa demonstrieren.

Salome Zourabichvili hat inzwischen ein eigenes Büro eingerichtet und kann sich darauf berufen, dass das EU-Parlament nach Beschluss vom 12. Februar 2025 sie weiterhin „als legitime Präsidentin Georgiens ansieht“. Philomena Grassl berichtete in der bereits genannten Ausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik über die Gründung der Georgian Public Assembly im Februar 2025, „die sich das Ziel gesetzt hat, die Demokratie im Land zu schützen und sich in einzelnen Arbeitsgruppen mit verschiedenen Themen befasst.“ Ein zentraler Akteur sei die freie Kulturszene, die die Regierung ins Visier genommen hat. Inzwischen ist auf Videos zu sehen, „wie Schauspieler:innen, Schriftsteller:innen oder Filmemacher:innen brutal geschlagen und getreten werden, oft gezielt auf ihre Köpfe. Es wirkt wie ein Symbol für den Angriff auf den intellektuellen Teil der Gesellschaft, der bereits vor Jahren begonnen hat: Das georgische Nationalmuseum, das Buchzentrum, das 2018 den erfolgreichen Gastlandauftritt Georgiens bei der Frankfurter Buchmesse organisierte, das Schriftstellerhaus, das Nationale Filmzentrum oder das Literaturmuseum – alle diese gut funktionierenden Institutionen wurden schrittweise zerstört oder ‚umstruktiert‘, ihre kompetenten und unabhängigen Führungspersonen entlassen.“

Unerklärte Loyalität der Regierung gegenüber Russland

Karte Abchasiens, 12. Oktober 2008. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 .

Wie sich der neue US-amerikanische Kurs unter Donald Trump auswirkt, ist eine für die weiteren Entwicklungen (nicht nur in Georgien) wichtige Frage. Ebenso wichtig und möglicherweise sogar entscheidender ist die Frage, wie sich die europäischen Demokratien einschließlich des Nicht-EU-Mitglieds Großbritannien verhalten. Zumindest scheinen sich Ende Februar, nicht zuletzt nach dem Eklat des Gesprächs zwischen Trump und Selensky im Weißen Haus, die europäischen Staaten zunehmend besser abzustimmen, gegebenenfalls auch mit außereuropäischen Demokratien wie Kanada, Japan, Australien und Neuseeland.

Georgien hat seit 2008 keine diplomatischen Beziehungen mit Russland. Tsotne Tchanturia bezeichnete die Art und Weise, in der die georgische Regierung über Russland spreche, als „very careful“, dahinter stecke eine Politik der „undeclared loyalty“. Möglicherweise hätten sie dieses Verhalten von der Politik von János Kádár während des Kalten Krieges gelernt? Diese Politik weist viele Merkmale der kádáristischen konstruktiven Loyalität gegenüber dem Kreml auf. Tsotne Tchanturia promovierte in Budapest, als die georgisch-ungarischen Beziehungen intensiver wurden.

Möglicherweise haben ungarische Regierungsstellen diese Erfahrungen der Zeit von Kádár ihren georgischen Kollegen weitergegeben. Obwohl es keine offiziellen Beziehungen zu Russland gibt, versucht die georgische Regierung, den Kreml nicht zu irritieren und Gesetze zu machen, die Putin positiv stimmen: „Putin mentioned actually several times that Georgian leadership is so brave to stand against the infiltration of the West.“ Wenn eine Regierung sich so verhält, dass es den Interessen einer anderen Regierung entspricht, ist das Hauptproblem gelöst: „They basically do not need any diplomacy.”

Über die Frage, welche Druckmöglichkeiten Putin habe, antwortete Tsotne Tchanturia, darüber man könne man nur spekulieren, aber man sehe natürlich, dass Putin eine „zone of influence around Russia“ habe. Es gehe Russland darum, dass der Westen anerkenne, dass Russland in dieser Einflusssphäre anerkannt werde. Er betrachte sie als eine Art „no man‘s land between NATO and Russia“, so sehe er eben auch unter anderem Georgien, Moldawien und die Ukraine. Das erste, das Russland praktiziere, sei zunächst die Drohkulisse („a threat“), „’a kind of Russian sword of Damocles over Georgia.“. Russland könnte jederzeit gegenüber einer westlich orientierten Regierung Truppen im Nordkaukasus mobilisieren. Es sei für Russland sehr einfach, in Georgien einzumarschieren, da es bereits mehrere Gebiete, Abchasien und Südossetien, kontrolliere. Der Weg nach Tbilissi von dort sei nicht weit. Diese Drohung verunsichert die Bevölkerung. Eine zweite Druckmöglichkeit kann die persönliche Einschüchterung („personal intimidation“) der georgischen Führung selbst sein, beispielsweise von Iwanischwili für den Fall, dass er der Linie des Kreml nicht folge. Er könnte ermordet werden. Wenn Iwanischwili in der Öffentlichkeit auftritt, ist er sehr vorsichtig („on high security alert“), wird durch Barrikaden abgeschirmt. Sogar das Wasser, das er trinkt, wird vorher untersucht, ob es vergiftet wäre, Vorsichtsmaßnahmen gegenüber wem auch immer. Die Beispiele von erschossenen, vergifteten oder durch Fensterstürze zu Tode gekommenen Gegnern Putins sind bekannt.

Stadt und Land – Alt und Jung

Die georgische Bevölkerung wird in den meisten westlichen Medien als sehr europafreundlich beschrieben. Tsotne Tchanturia verweist (ungeachtet der Frage der Wahlfälschungen) auf Unterschiede in den Wahlergebnissen zwischen den städtischen und den ländlichen Regionen. Nach Angaben der Wahlbehörde erhielt die georgische Traumpartei weniger als 50 % der Stimmen in städtischen Regionen, in Tbilissi (der einzigen Millionenstadt), den Großstädten Batumi, Kutaissi, Rustavi. So auch nach der Wahl, wo jeden Abend eine Demonstration gegen die Regierung stattfindet. In ländlichen Regionen sieht es anders aus. Ein Grund sei der geringe Zugang zu Bildung und Sachinformationen. Auch aus den ländlichen Regionen wandern viele junge Leute ab. Sie ziehen in die Städte, verursachen einen „brain drain“. Würden sie in ihre Heimatregion zurückgehen, sähe es mit den Wahlergebnissen möglicherweise wieder anders aus.

Unter den älteren Menschen, die in den ländlichen Regionen verbleiben, sprechen viele als Fremdsprache nur Russisch, nicht – wie die jüngeren – Englisch. Sie seien daher für die russische Propaganda empfänglich. Hinzu kommt eine Art Nostalgie für die sowjetische Zeit. Unglücklicherweise gibt es immer noch in der älteren Generation ein positives Bild von Stalin. Es gibt noch Straßen, die nach Berija benannt sind, der in einem Dorf bei Sochumi geboren wurde. Stalin und Berija sind die vielleicht berühmtesten Georgier aller Zeiten: „Sometimes small nations find these big dictators to be the icons.” Auch die Erinnerungskultur ist Teil des „Kulturkampfes“ – diesen Begriff wählte Philomena Grassl – in Georgien. Nino Haratischwili wies in einem Gespräch mit Volker Weidermann für die Freunde der ZEIT darauf hin, dass kaum jemand über die NS-Zeit spreche ohne den Holocaust zu erwähnen, dass aber in Bezug auf Russland oder auch auf Georgien, dem Land, aus dem Stalin kam, nicht über den Gulag gesprochen werde.

Als ein sehr sensibles Thema nennt Tsotne Tchanturia auch die Frage der ethnischen Minderheiten in einigen Regionen, von Aserbaidschanern, Armeniern und anderen. Die Menschen in diesen Regionen waren in der Geschichte immer außerordentlich loyal gegenüber der Regierung, auch aufgrund der vorhandenen staatlichen Möglichkeiten zur Kontrolle der Minderheiten. Tsotne Tchanturia berichtet von einem Treffen mit Rundfunkjournalisten. Darunter war eine junge Frau, eine Aserbaidschani, aber nicht aus Aserbaidschan, sondern aus der Minderheit in Georgien. Sie berichtete, dass viele nur die aserbaidschanische Sprache, aber nicht die georgische Sprache verstünden. Im Fernsehen gäbe es jedoch nur Informationen auf Georgisch. Daher nutzten sie nicht das georgische Fernsehen, sondern andere Sender. In diese investierte vor allem Aserbaidschan, gezielt für die Bevölkerung der aserbaidschanischen Minderheit in Georgien, die auch eine muslimische Minderheit sei. Muslimische Familien haben in Georgien in der Regel mehr Kinder als die anderen Familien. Möglicherweise wurden sie auch entsprechend von der Regierung bei den Wahlen angesprochen und instrumentalisiert. Außerdem sollten wir auch berücksichtigen, dass Aserbaidschan ein autokratischer Staat ist und seit mehreren Jahrzehnten fast wie ein dynastischer Staat regiert wird. Solche Führungen ziehen offensichtlich in den Nachbarländern Führungen vor, die ihnen ähnlich sind (zumindest in ihrer Langlebigkeit und Stabilität der Herrschaft).

Norbert Reichel, Bonn

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im März 2025, Internetzugriffe zuletzt am 15. März 2025. Titelbild: Solidaritätsdemonstration für Georgien in Berlin . Foto: Roy Zuo. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)