Ein Denkmal für Deserteure

Ein neues Kapitel der Erinnerungskultur in Bonn

Times they are a changing. In der Tat: 40 Bonner Bürgerinnen und Bürger haben es geschafft, eine „lokale Zeitenwende“ und ein neues Kapitel demokratischer Erinnerungskultur einzuläuten. Ihr vom Arbeitskreis Frieden und dem Verein Wissenskulturen unterstützter Antrag zur Errichtung eines Denkmals für Deserteure der Nazi-Wehrmacht in Bonn wurde von einer deutlichen Mehrheit der im Bürgerausschuss der Stadt vertretenen Ratsfraktionen angenommen. Ein kurzer Rückblick auf ein Ereignis der Bonner Stadtgeschichte aus dem Jahr 1989 zeigt, dass sich offensichtlich die Einstellung der politischen Akteure in den Ratsparteien zur Frage der Bewertung der Desertion und implizit zur Bewertung der Rolle der Wehrmacht im zweiten Weltkrieg verändert hat.

Es dauerte über 25 Jahre

Im September 1989 sollte auf Initiative des Bonner Friedensplenums ein Deserteur-Denkmal des türkischen Bildhauers Mehmet Aksoy errichtet werden. Im Bonner General Anzeiger erinnerte Lisa Potthoff am 5. Januar 2025 an diese Aktion: „Es sollte anlässlich des 50. Jahrestages des Überfalls des NS-Regimes auf Polen am 1. September 1939 auf dem Friedensplatz dauerhaft aufgestellt werden. Als Erinnerung an alle Wehrmachtssoldaten, die während des zweiten Weltkriegs gegen Kriegsdienst und NS-Terrorherrschaft Widerstand leisteten, desertierten und oftmals zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Nach wenigen Stunden musste das Denkmal indes wieder abgebaut werden. Denn der Stadtrat hatte sich mit Mehrheit dagegen ausgesprochen.“

Noch im Dezember 2024 hatte sich die Stadtverwaltung gegen den Antrag ausgesprochen. Aber die politischen Repräsentant:innen der Bonner Bürger:innen haben anders entschieden. Ihr Votum spiegelt nicht nur ein Umdenken der politischen Akteure, sondern auch einen Einstellungswandel in der öffentlichen Wahrnehmung der Thematik wider. Die Antragstellenden haben deutlich gemacht, dass ihr Antrag zur Ehrung der Deserteure eine eindeutige Distanzierung vom Nazi-Regime und eine Verurteilung der von ihm initiierten völkerrechtswidrigen und rassistischen Angriffskriege impliziert. Das Denkmal soll an diejenigen erinnern, die sich aus unterschiedlichen Motiven – Erfahrungen der Kriegsführung, Opposition gegen das Regime oder der bloße Überlebenswunsch – gegen den Kriegsdienst entschieden haben.

Zum Deserteur wird ein Soldat, wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt beschließt, nicht mehr mitzumachen und die Truppe verlässt. Für die Gerichtsbarkeit des Nationalsozialismus spielte das Motiv in der Regel keine Rolle. Hitler hatte die Richtung in „Mein Kampf“ vorgegeben: „Als Soldat kann man sterben, als Deserteur muss man sterben.“ Insgesamt hat es auf deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg etwa 400.000 Deserteure gegeben. Von diesen wurden 30.000 zum Teil von Standgerichten wegen „Fahnenflucht“ zum Tode verurteilt oder in sogenannten Himmelfahrtkommandos zum Dienst in Bewährungs- und Sondereinheiten gezwungen. Die Errichtung eines Denkmals ist ein wichtiger Akt der öffentlichen Rehabilitierung dieser Menschen im heutigen Bewusstsein und leistet einen relevanten Anteil an der notwendigen Auseinandersetzung mit der Nazi-Diktatur und dem staatlich verfügten Morden an Deserteuren. Nach dem Krieg wurden viele von ihnen in Teilen der Öffentlichkeit als Verräter gebrandmarkt und auf übelste Weise diskriminiert. Insofern ist ein Denkmal ein kleiner Beitrag, um die Ehre dieser Menschen wiederherzustellen, ihrer Entscheidung Respekt zu zollen und auf das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, hinzuweisen.

Bonn folgt guten Beispielen – aus Hamburg und La Spezia

In den ersten Jahrzehnten nach Entstehung der Bundesrepublik war Desertion ein Tabuthema. Die überlebenden Betroffenen hatten enorme Hindernisse zu überwinden, um ihre Entschädigungsansprüche durchzusetzen. In den Gerichten saßen viele von denen, die dort auch während der NS-Diktatur brav ihrer Pflicht nachgekommen waren. Sie betrachteten Desertion als Verrat und hielten die nationalsozialistischen Rechtspositionen aufrecht. Anders als der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Nazi-Richter Filbinger, der in sturer faschistischer Unbeirrbarkeit postulierte, dass das, was damals Recht war, heute kein Unrecht sein könne, vertreten die Befürworter eines Deserteur- Denkmals die Auffassung: „Was damals Unrecht war, bleibt Unrecht.“

Nach bisherigem lokalhistorischen Forschungsstand hat es in Bonn mindestens 24 Deserteure gegeben. Vermutlich gibt es eine hohe Dunkelziffer. Es bedarf weiterer Recherche und Forschungsarbeit, um den gesamten Umfang der Desertion und der damit verbundenen Einzelschicksale aufzuarbeiten. Mit dem Mehrheitsbeschluss des Bürgerausschusses hat Bonn einen ersten Schritt getan, um das Andenken an seine mutigen Mitbürger im Kontext einer demokratischen Erinnerungskultur zu würdigen.

Kriegerdenkmal von Richard Kuöhl und Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz, Hamburg, Dammtordamm. Bild: © Ajepbah / Wikimedia Commons / Lizenz: CC-BY-SA-3.0 DE.

Viele andere Städte in Deutschland sind diesen Weg schon vor einiger Zeit gegangen. Nachdem 2009 im Bundestag die Deserteure offiziell rehabilitiert worden waren, wurde beispielsweise in Köln ein Denkmal im öffentlichen Raum aufgestellt, für dessen Gestaltung die Stadt einen Künstlerwettbewerb ausgelobt hatte. Bei der Einweihung des Deserteur-Denkmals in Hamburg am 24. November 2015 wandte sich der damalige Bürgermeister Olaf Scholz mit folgenden Worten an den anwesenden überlebenden Deserteur Ludwig Baumann: „Sehr geehrter Herr Baumann, Sie mussten lange auf diesen Moment warten. Danke, dass Sie in Ihrem Bemühen um diesen Gedenkort nicht nachgelassen haben und dass Sie heute hier sind. Sehr geehrte Damen und Herren, Ludwig Baumann war erst 19 Jahre alt, als ein Einberufungsbescheid sein Leben in Eimsbüttel auf den Kopf stellte. In Frankreich nahm er bald Kontakt zum Widerstand auf, ein Jahr später, 1942, machte er sich mit Kurt Oldenburg von Bordeaux aus auf den Weg ins unbesetzte Vichy-Frankreich. Weit kamen die beiden jungen Gefreiten nicht. Am 30. Juni 1942 verurteilte das Gericht des Marinebefehlshabers Westfrankreich Ludwig Baumann und Kurt Oldenburg wegen sogenannter „Fahnenflucht im Felde“ zum Tode. 10 Monate lang war Baumann im Wehrmachtsgefängnis Torgau eingekerkert, täglich rechnete er mit seiner Hinrichtung. Dann wurde er begnadigt und in ein Strafbataillon strafversetzt. (…) Ein Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz in Ihrer Geburtsstadt Hamburg war Ihnen in den vergangenen Jahren ein besonderes Anliegen. Heute können wir diesen Gedenkort einweihen und darüber freue ich mich mit Ihnen und allen Unterstützern.“

Bonn ist Sitz vieler internationaler Institutionen und zurecht sind die Bonner Bürger und Bürgerinnen stolz auf Anspruch und Image ihrer Stadt, die durch Weltoffenheit und Toleranz charakterisiert sind. Die Realisierung eines solchen Anspruchs sollte mehr sein als ein Kapitel im städtischen Marketing. Auf der Sitzung des Bürgerausschusses wies der Vertreter der Antragstellenden für das Deserteur-Denkmal deshalb darauf hin, dass die Form der Auseinandersetzung und die Würdigung des antifaschistischen Widerstands für die Menschen in unseren Nachbarländern, die vom Naziterror heimgesucht worden sind, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Menschen, die während des zweiten Weltkriegs den Kriegsdienst verweigert haben und desertiert sind, werden in unseren Nachbarländern als Repräsentanten des anderen Deutschlands betrachtet. Eines Deutschlands, das eine Frieden stiftende Rolle auf internationalem Parkett spielt und viele großartige Menschen hervorgebracht hat, die sich mutig und unbeirrt für Frieden und Völkerverständigung eingesetzt haben.

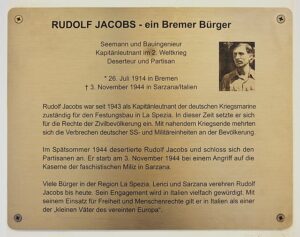

Gedenktafel für Rudolf Jacobs in Bremen-Vegesack. Sie befindet sich hinter dem dortigen Denkmal für den unbekannten Deserteur. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Als Beispiel zitierte er Lorenzo Vicenzi, den ehemaligen Leiter des Archivs der Resistenza in La Spezia, der über den deutschen Deserteur Rudolph Jacobs, der sich der italienischen Widerstandsbewegung angeschlossen hatte, sagte: „…es ist gerade die Liebe zu seiner deutschen Kultur und zu seiner Heimat, die ihn, den Disertore tra i Partigiani, zu dieser extremen Entscheidung treibt. Ein Land stirbt, wenn es sich in einen Organismus der Exklusion und Aggression verwandelt (…) Wieder erstehen kann es nur, wenn die Werte von Inklusion, Freiheit und Teilhabe wieder hergestellt sind, alles Elemente, die eine moderne Demokratie konstituieren – und in diesem Sinne ist Rudolph Jacobs ein deutscher Patriot – das Gegenteil eines Verräters.“ Rudolph Jacobs erhält 1947 die Ehrenmedaille der Garibaldi-Brigaden und 1971 die silberne Ehrenmedaille des Verteidigungsministeriums der Republik Italien (siehe Ulrike Petzold, Rudolf Jacobs – Ein Bremer Partisan in Norditalien 1944, Bremen 2024).

Mit Artikel 4 Absatz. 3 GG wird in unserer Verfassung das Recht auf Kriegsdienstverweigerung garantiert und eine wichtige Konsequenz aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs gezogen. Das Soldatengesetz sieht den Soldaten als „Staatsbürger in Uniform“. Zudem verpflichtet es den Soldaten zum Eintreten für die freiheitlich demokratische Grundordnung und zum Gehorsam gegenüber Vorgesetzten. Die Gehorsamspflicht gilt jedoch nicht gegenüber Befehlen, die zu nicht dienstlichen Zwecken ergehen, die die Menschenwürde verletzen oder gar gegen Strafvorschriften verstoßen. Auf Handlungen im Rahmen eines bewaffneten Konflikts findet zusätzlich das Völkerstrafgesetzbuch Anwendung. Es ahndet Verletzungen des humanitären Völkerrechts wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

Deserteure im Naziregime haben – in gewisser Weise antizipativ – als demokratische und Frieden liebende Staatsbürger in einem undemokratischen, friedensfeindlichen Staat im Sinne unserer heutigen Rechtsordnung gehandelt. Keine Frage: Die Entscheidung des Bürgerausschusses der Stadt Bonn, ihren Mut und ihre Standhaftigkeit in der Bundesstadt Bonn durch ein Denkmal zu ehren, war überfällig!

Gerd Pütz, Bonn

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im April 2025, Internetzugriffe zuletzt am 15. April 2025. Titelbild: Denkmal für den unbekannten Deserteur in Hannover. Foto: Martina Nolte. Wikimedia Commons, Creative Commons by-sa-3.0 de.)