Gelebte Demokratie in unseren Innenstädten

Bürgerbeteiligung stärkt Stadt und Gemeinwesen

„Es sind nicht mehr nur das Stadtplanungs- und das Hoch- und Tiefbauamt, die sich lediglich um das öffentliche Infrastrukturangebot und die Flächenbereitstellung kümmern. Vielmehr wird der öffentliche Raum, die Einkaufsstraße oder das Stadtviertel von Bürgern, Einzelhändlern, Gastronomen und Eigentümern gemeinsam mit der öffentlichen Hand aufgewertet.“ (Anne-Kathrin Tögel, Leiterin des Referats Stadtentwicklung und Flächenpolitik, Deutsche Industrie- und Handelskammer)

Bereits seit Jahren ist ablesbar, aber durch die Pandemie wurde es verstärkt sichtbar: Deutsche Innenstädte stehen vor einem grundlegenden Wandel. Ein verändertes Kundenverhalten, der Boom des Online-Handels, neue Wettbewerbsstrukturen und zuletzt Kriege und Krisen zeigen ihre Auswirkungen und setzen Stadtzentren unter Druck. Vor Ort kommt dies unter anderem in einem Rückzug von Handelsbetrieben, leerstehenden Ladenlokalen oder Mindernutzungen, verbunden mit einer geringeren Frequenz, zum Ausdruck. Wenngleich zum Teil deutlich negative städtebauliche Folgewirkungen zu spüren sind, eröffnen diese Umbrüche auch neue Chancen: Als Orte, an denen nicht nur gekauft wird, sondern Gemeinschaft gelebt wird.

Innenstädte werden als Lebensraum neu entdeckt

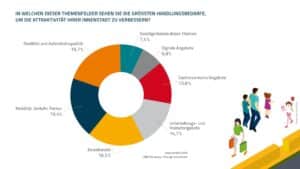

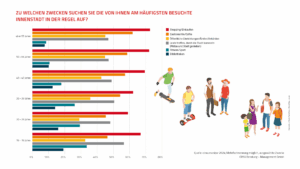

Die cima Deutschlandstudie Innenstadt 2024 macht sichtbar, was die Menschen von „ihrer“ Innenstadt erwarten: Multifunktionalität und Erlebnis. Fast 60 % der Befragten nennen Gastronomie & Cafés als entscheidenden Attraktivitätsfaktor, dicht gefolgt von einem vielfältigen Einzelhandelsangebot (57,6 %). Stadtzentren müssen künftig ein „buntes Erlebnis“ für ganz unterschiedliche Zielgruppen bieten, einen Mix aus Angeboten nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zur Freizeitgestaltung mit Gastronomie, Kultur-, Sport- und Dienstleistungsangeboten. Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Lebensqualität, Vielfalt und Begegnung in der City, dazu gehören sowohl ein schönes Stadtbild, gute Handels- und Gastronomieangebote, Kultur, aber auch Grünflächen und eine insgesamt hohe Aufenthaltsqualität. Wird dies konsequent umgesetzt, steigert es die Attraktivität der Innenstädte, wovon wiederum der stationäre Handel nachhaltig profitiert.

Die cima Deutschlandstudie Innenstadt 2024 macht sichtbar, was die Menschen von „ihrer“ Innenstadt erwarten: Multifunktionalität und Erlebnis. Fast 60 % der Befragten nennen Gastronomie & Cafés als entscheidenden Attraktivitätsfaktor, dicht gefolgt von einem vielfältigen Einzelhandelsangebot (57,6 %). Stadtzentren müssen künftig ein „buntes Erlebnis“ für ganz unterschiedliche Zielgruppen bieten, einen Mix aus Angeboten nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zur Freizeitgestaltung mit Gastronomie, Kultur-, Sport- und Dienstleistungsangeboten. Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Lebensqualität, Vielfalt und Begegnung in der City, dazu gehören sowohl ein schönes Stadtbild, gute Handels- und Gastronomieangebote, Kultur, aber auch Grünflächen und eine insgesamt hohe Aufenthaltsqualität. Wird dies konsequent umgesetzt, steigert es die Attraktivität der Innenstädte, wovon wiederum der stationäre Handel nachhaltig profitiert.

Um ein auf viele Zielgruppen ausgerichtetes buntes Erlebnis zu schaffen, muss Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden. Die Innenstadt als Aufenthaltsort für jedermann erfordert – neben der Einbindung der verschiedenen Akteure aus Stadt, Politik, Gewerbe und Immobilieneigentümern – ein gutes Maß an Bürgerbeteiligung. In vielen Städten engagieren sich Menschen bereits aktiv für ihre Quartiere, sei es durch Nachbarschaftsinitiativen, kreative Zwischennutzungen oder lokale Dialogforen. Wenn Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an Lösungen arbeiten, gelingt es eher, Innenstädte lebendiger zu machen, und gleichzeitig resilienter für die anstehenden Herausforderungen.

Geht es darum, von bereits erfolgreich umgesetzten Projekten zu lernen, liefert der von der cima mit vielen Partnern ins Leben gerufene und laufend betreute Projektpool Stadtimpulse eine vielfach genutzte Unterstützung. Auf der Projektwebsite findet sich eine breit gefächerte, übersichtliche Sammlung gelungener Projekte zu den Themen Innenstadt, Handel und städtisches Leben.

Zahlreiche Best Practices darin zeigen unter anderem auch auf, wie durch ein hohes Bürgerengagement die Innenstadt der Zukunft gestaltet wird. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf zentrale demokratische und soziale Aspekte der Innenstadt-Entwicklung: Wie wirken Bürgerbeteiligung und soziale Teilhabe im Stadtkern? Was funktioniert gut – und wo liegen Herausforderungen?

Stadtentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe

Eine lebendige Innenstadt entsteht im Zusammenspiel vieler Akteure. Längst reicht es nicht mehr, wenn Stadtplanungsamt und Bauverwaltung allein über Infrastruktur und Flächennutzung bestimmen. Miteinander funktioniert es besser. Politik und Verwaltung, die örtliche Unternehmerschaft, Institutionen und die Zivilgesellschaft müssen in der Innenstadtplanung Hand in Hand arbeiten. Da eine funktionierende Innenstadt vielfältig und multifunktional ist – von Handel, Gastronomie, Kultur bis Wohnen –, stellt sie gleichzeitig hohe Anforderungen an das Kooperations- und Verständigungsvermögen der Beteiligten. Gelebte Demokratie in der Stadtentwicklung bedeutet, unterschiedliche Interessen zusammenzubringen und gemeinschaftlich tragfähige Lösungen zu finden, die realisierbar sind und geeignet, die Identifikation der verschiedenen Gruppen mit „ihrer Stadt“ zu stärken. Dabei wird die City von den Menschen längst als sozialer Treffpunkt genutzt: 50,2 % kommen primär, um Leute zu treffen und Plätze zu genießen – noch vor Kultur oder Veranstaltungen.

Ein Beispiel für neuere Kooperationsformen sind Business Improvement Districts (BIDs) oder auch Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs), wie sie bereits in zahlreichen Städten etabliert wurden. Immobilieneigentümer und zum Teil Gewerbetreibende eines Quartiers schließen sich zusammen, um – in Zusammenarbeit mit der Kommune – ihre Einkaufsstraße, ihr Quartier oder ihren Platz aufzuwerten und damit ihre Immobilienwerte zu erhalten und zu stärken. Diese Form der verstärkten Kooperation zwischen Kommune und privaten Akteuren, auch „urban governance“ genannt, wirkt sich sichtbar auf Stadtbild und Attraktivität der Quartiere aus: Die lokalen Akteure finanzieren gemeinsam zusätzliche Maßnahmen – von Sauberkeit und Begrünung, Möblierung und Kunst über Veranstaltungen und ein begleitendes Marketing – und erhalten im Gegenzug mehr Planungssicherheit und Mitspracherecht. So entsteht ein stabiles Netzwerk vor Ort, das die aktive Mitgestaltung einer lebendigen Innenstadt beziehungsweise eines Quartiers ermöglicht. Es können sowohl gesetzliche Gemeinschaften – auf Grundlage der Gesetze der Bundesländer, beispielsweise Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW) – als auch freiwillige Gemeinschaften gebildet werden.

Die Hansestadt Hamburg hat deutschlandweit eine Vorreiter-Rolle für das BID-Modell eingenommen. Die ersten Projekte wurden bereits 2005 gestartet, mittlerweile gibt es rund 40 BIDs sowohl in der Hamburger Innenstadt als auch in zahlreichen Ortszentren der Stadt. Auch in NRW wurden bereits eine Reihe von Immobilien- und Standortgemeinschaften gegründet, darunter die Immobilien- und Standortgemeinschaft Moers Innenstadt e.V., die Immobilien- und Standortgemeinschaft Hauptstraße e.V. in Bergisch Gladbach oder auch die freiwillige ISG in der Schwerter Innenstadt. Zwar sind BIDs bzw. ISGs ein formalisiertes Instrument und nicht überall passend, doch ihr Erfolg belegt: Öffentlich-private Partnerschaften können Innenstädte aufwerten und beleben, wenn lokale Akteure Verantwortung übernehmen und gemeinsam investieren.

Kooperation bedeutet jedoch nicht nur finanzielle Beteiligung, sondern vor allem gemeinsames Gestalten. Die Innenstadt im 21. Jahrhundert braucht ein agiles Management und lösungsorientiert aufgestellte Akteure. Das gilt gerade in der aktuellen Transformationsphase: Nach Corona-Pandemie, Kaufhausschließungen und insgesamt veränderten Nutzungsstrukturen durchlaufen viele Innenstädte eine „Experimentierphase“. Sie kann bewusst als Chance genutzt werden, um Neues auszuprobieren: In „Experimentierräumen und Reallaboren in der Innenstadt“ können Innovationen getestet oder Räume für Kultur und Kreativwirtschaft geschaffen werden. Nicht alles wird sofort gelingen – insbesondere die Umnutzung großer leerstehender Flächen bleibt eine Herausforderung. Aber wenn Kommunen die vorhandenen Spielräume im Planungsrecht mutiger nutzen, können in Innenstädten attraktive Mixed-Use-Konzepte entstehen – vom Erlebnis-Shopping bis zum Innenstadtwohnen.

Nachstehende Maßnahmen könnten, natürlich abhängig vom Standort, Beispiele für das Ausschöpfen solcher Spielräume sein:

- Die Umwandlung großflächiger Handelsimmobilien (zum Beispiel ehemalige Kaufhäuser) in vertikale Quartiere: Erdgeschoss als öffentlich zugänglicher „Erlebnis-Marktplatz“ mit Gastronomie, Makerspaces oder Show-Rooms, darüber flexible Büro- und Wohnnutzungen. Dabei lässt sich 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB nutzen, um Mischungen von Wohnen, Arbeiten und Freizeit rechtssicher zuzulassen.

- Ground-Floor-Aktivierung durch kleinteilige Parzellierung: Bauordnungen erlauben inzwischen Teilflächengenehmigungen, sodass Pop-up-Stores, Kultur- oder Gesundheitsangebote kurzfristig einziehen können. Das befriedigt die dominanten Besuchsmotive Einkaufen (70,8 %) und Gastronomie (58,3 %) zugleich.

- Umnutzung innerstädtischer Parkhäuser: Reduktion des Stellplatzschlüssels nach Stellplatzsatzungen schafft Spielräume, Geschosselemente in Co-Living-Flächen oder Micro-Hubs für die Rad- und Fußlogistik umzubauen.

- Bebauungsplan 2.0 („B-Plan light“): Per 13a BauGB können Teiländerungen beschleunigt werden – etwa, um Dachaufstockungen für Wohnen zu genehmigen, ohne das gesamte Verfahren neu aufzurollen.

- Nutzungscluster in Erdgeschossen entlang der stärksten Kopplungseffekte: 60,8 % verbinden den Weg zur Arbeit mit einem Einkauf, 50,2 % Fitness/Sport mit Shopping – ein klares Argument für Sport-, Gesundheits- oder Co-Working-Angebote direkt neben Retail-Flächen.

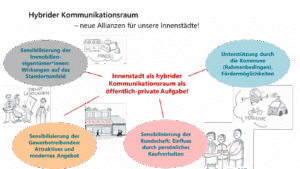

Die Wandlungsfähigkeit unserer Städte ist also gefragt. Und diese Wandlungsfähigkeit wird größer, indem Verwaltung, Wirtschaft und Bürgergesellschaft gemeinsam anpacken: Die multifunktionale Innenstadt kann auch als hybrider Kommunikationsraum verstanden werden, der durch Kooperation der verschiedenen Akteure neue Allianzen und damit Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Erfolgsfaktor Partizipation – Best Practices

Bürgerbeteiligung ist in der Stadtentwicklung kein Modewort mehr, sondern vielerorts gelebte Praxis. Überall in Deutschland suchen Kommunen nach Wegen, die Stadtgesellschaft aktiv einzubinden – sei es durch partizipative Veranstaltungen im Stadtraum, Workshops, Werkstattforen oder Online-Plattformen. Statt Top-Down-Planung setzt man zunehmend auf Dialog auf Augenhöhe. Dabei kann Bürgerengagement und Mitwirkung in der Innenstadt sehr vielfältig sein, wie die nachfolgenden Best-Practice-Beispiele aus ganz Deutschland illustrieren:

In Frankfurt am Main beispielsweise wurde nach den Corona-Lockdowns ein breit angelegter Innenstadt-Dialog gestartet: Im Projekt „Post-Corona-Innenstadt Frankfurt“ verwandelte sich der Stadtraum teils in ein Experimentierlabor, um krisenfeste Zukunftsideen für die Leitfunktionen der Innenstadt als Einzelhandels-, Büro-, Verwaltungs-, Kultur-, Freizeit- und Wohnstandort zu erproben. Von Pop-up-Flächen bis hin zu Mobilitätsversuchen – zum Beispiel die Gestaltung des Straßenraumes am Mainkai als Begegnungsraum bei Sperrung für den Autoverkehr –, vieles wurde zunächst temporär getestet. Entscheidend war dabei der Netzwerkgedanke: Der Erfolg basierte auf einem großen Netzwerk verschiedenster Partner:innen und Akteur:innen der Frankfurter Innenstadt, inklusive wissenschaftlicher Begleitung durch Universitäten und Hochschulen. Die partizipativen Angebote im öffentlichen Raum ermöglichten es der Bevölkerung, die Transformation aktiv mitzugestalten und auszuprobieren. Solche Prozesse zeigen, dass die Veränderungskraft des Kollektivs enorm sein kann, wenn Verwaltung und Bürger im Schulterschluss handeln.

In Karlsruhe wurde 2022 unter dem Motto „Platz für mehr“ ein innovatives Beteiligungsprojekt gestartet. In zwei Bereichen der Innenstadt – einem kleinen Platz (Passagehof) und einem Straßenabschnitt der Karlstraße – richtete die Stadt temporäre Reallabore ein. Dort testete man für einige Monate eine neue Aufteilung des öffentlichen Raums: Parkplätze und Fahrspuren wichen Flächen zum Flanieren, die mit Sitzmöbeln, Begrünung und Kulturaktionen aufgewertet wurden. Das Besondere: Anwohner*innen, Gewerbetreibende und Kulturschaffende waren von Anfang an eingeladen, diese neuen Freiräume mitzugestalten. Sie konnten eigene Ideen einbringen, Veranstaltungen organisieren oder künstlerische Beiträge leisten, dabei wurden sie finanziell und organisatorisch durch das Projektteam unterstützt. Diese umfassende Einbeziehung der Stadtgesellschaft zahlte sich aus, die Wirkung wurde durch eine wissenschaftliche Begleitung der Hochschule Karlsruhe und eine Evaluation belegt: Die Aufenthaltsqualität im Passagehof stieg deutlich, die Menschen verweilten länger und fühlten sich wohler. In der Karlstraße registrierten die meisten Anwohner und Besucher eine verbesserte Verkehrssicherheit und angenehmere Atmosphäre. Viele Bewohner betonten sogar eine Verbesserung der eigenen Wohnqualität und des Miteinanders im öffentlichen Raum. Auf Basis dieser Ergebnisse entschied der Gemeinderat, die Änderungen dauerhaft zu übernehmen, der Passagehof wurde zur Fußgängerzone umgewidmet. Aus dem Experiment wurde also Realität – ein Erfolg, der ohne Bürgerbeteiligung so nicht möglich gewesen wäre. Das Karlsruher Reallabor zeigt, wie temporäre Versuche mit intensiver Einbindung der Bürgerschaft zu nachhaltigen Veränderungen führen können. Gleichzeitig stärkt so ein Prozess das Vertrauen zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik.

Auch die Nürnberger City Werkstatt Nürnberg verdient mit ihrem strukturierten Bottom-Up-Ansatz besondere Beachtung. Die 2021 von der Stadt Nürnberg ins Leben gerufene City Werkstatt fungiert als offene Anlaufstelle, Ideenplattform und Impulsgeber. Bürger:innen, Vereine und lokale Gewerbetreibende können hier eigene Projektideen zur Attraktivierung der Innenstadt einreichen und auch eigenverantwortlich umsetzen. Das Besondere ist die Herangehensweise: Ein kleines Team in der Stadtverwaltung kümmert sich darum, bürokratische Hürden zu beseitigen, Genehmigungen zu beschleunigen und sogar Fördermittel bereitzustellen. Die Ideengeber wiederum verpflichten sich, ihre Projekte weitgehend eigenverantwortlich, meist in kleinen Teams Gleichgesinnter, umzusetzen. Es konnten bereits zahlreiche Projekte realisiert werden, sie reichen von temporär begrünten Parkplätzen (sogenannte „Summer Streets“) über Pop-up-Stores für junge Designer bis hin zu einer digitalen Imagekampagne für Innenstadtquartiere. Die City Werkstatt berät, vernetzt und hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit, überlässt aber den engagierten Bürgergruppen die Durchführung.

Nürnberg hat erkannt, dass viele gute Ideen für die Innenstadt aus der Bürgerschaft selbst kommen, man muss ihnen nur den Weg ebnen. Das Resultat: Schnelle Erfolgserlebnisse und sichtbare Veränderungen, die unmittelbar von den Bürgern angestoßen wurden. Diese unbürokratische Umsetzungsorientierung „ist motivierend für alle Beteiligten und bringt eine schnelle Sichtbarkeit“, wie die Verantwortlichen berichten. Sichtbare Erfolge motivieren alle Beteiligten und stärken das Vertrauen in die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem fördert das Format die Vernetzung: In der Umsetzung kommen oft ganz unterschiedliche Akteure zusammen – vom Studenten bis zur Ladenbesitzerin – und lernen, gemeinsam ihre Stadt zu verbessern. Für das innovative Konzept erhielt die Stadt Nürnberg den Bayerischen Stadtmarketingpreis.

Aber Bürgerbeteiligung beschränkt sich nicht nur auf große Projekte – auch im scheinbar Kleinen ist sie ein Erfolgsfaktor. In Würzburg etwa sorgt das Projekt „Blumenpaten für eine blühende Stadt“ seit einigen Jahren für ein blumiges Stadtbild: Zwischen Mai und Oktober hängen an historischen Laternen hunderte Flower-Baskets mit Petunien und Geranien. Finanziert und gepflegt werden sie von Blumenpatinnen und -paten, lokale Unternehmen oder Privatpersonen, die eine Patenschaft übernehmen. Sichtbare Schilder an den Laternen nennen die Paten und würdigen ihr Engagement. Dieses einfache Konzept hat doppelten Nutzen: Die Innenstadt wird schöner und grüner und verbessert damit nachweisbar Stimmung und Verweildauer der Besuchenden; gleichzeitig entsteht ein starkes Wir-Gefühl zwischen Bürgerschaft, Geschäftswelt und Stadtverwaltung. Unternehmen und Bürgerschaft ziehen an einem Strang, um ihre Stadt attraktiver zu machen, und sorgen damit für eine höhere Identifikation. Würzburgs Blumenpaten sind nur ein Beispiel von vielen, wie Mitmach-Projekte gleichzeitig auch das Stadtklima positiv beeinflussen. Ob Nachbarschaftsgärten, Freiwilligenagenturen oder Kunstaktionen im öffentlichen Raum, überall dort, wo Menschen aktiv werden dürfen, entstehen lebendige Gemeinschaftsorte.

In der sächsischen Metropole Leipzig wurde 2024 der Konzeptladen „Wiederschön“ als öffentliches Re-Use-Labor eröffnet. Hier können Bürger:innen in Workshops Möbel upcyceln, Kleidungsstücke reparieren oder Werkzeuge ausleihen – und so selbst Teil der kommunalen Zero-Waste-Strategie werden. Der Laden wirkt als Frequenzanker in den Höfen am Brühl und vernetzt Stadtverwaltung, lokale Kreativszene und Handel. Das Beteiligungsformat kombiniert Nahversorgung, Nachhaltigkeit und Civic-Engagement – ein vorbildlicher Impuls für ressourcenbewusste, gemeinschaftlich gestaltete Innenstädte.

Ein weiteres Beispiel liefert Chemnitz. Seit 2017 können Chemnitzer:innen zweimal im Jahr Mikroprojekte für ihre Innenstadt einreichen – von Pop-Up-Ausstellungen über Urban-Gardening bis hin zu Lichtkunstaktionen. Eine Fachjury wählt die besten Ideen aus, die innerhalb von sechs Monaten umgesetzt werden. Für die ausgewählten Projekte werden jeweils bis zu 2.500 € an Fördergeldern zur Verfügung gestellt; für Projekte mit europäischer Dimension sogar bis zu 3.000 €. Zur Veranstaltung „Kooperationsforum Ost“ im November 2023 konnten bereits 122 Projekte verwirklicht werden. Sie belegen, wie niedrigschwellige Mikroförderung Engagement mobilisiert, ungeahnte Orte bespielt und die Identifikation mit der City stärkt.

Das Format gilt inzwischen als Blaupause im Kulturhauptstadt-Programm 2025 und wurde auf das gesamte Stadtgebiet und die 38 Kommunen der Kulturhauptstadtregion erweitert. Damit stieg die Zahl der Förderprojekte zwischenzeitlich auf 250. Beispielhaft genannt seien:

- Straßenkunstprojekte und Ausstellungen,

- Errichtung eines Bürgergartens,

- Bemalung von Stromkästen,

- Verwandlung einer Straßenbahn in einen Club mit DJ,

- Fahrradkino, das durch die radelnden Zuschauer:innen angetrieben wird,

- Schaufenster-Ausstellung in einem ehemaligen Möbelhaus,

- Gemeinsames Bemalen eines Fußgänger- und Radweges,

- Herstellung von upcycled Kleidung mit Braille-Bestickung, um blinden Menschen den Zugang zur Mode zu ermöglichen.

Sozial und inklusiv: Teilhabe im Stadtkern

Innenstadtentwicklung ist nicht nur eine Frage schöner Plätze und florierender Geschäfte – sie hat immer auch eine soziale Dimension. Wer gestaltet die Innenstadt, wer nutzt sie? So setzen gerade Jüngere andere Schwerpunkte: 67 % der 15- bis 19-Jährigen lassen sich durch attraktive To-go-Gastro in die Innenstadt locken – ein Angebot, das ältere Gruppen weit weniger anspricht. Eine demokratische Stadt ist eine inklusive Stadt, in der alle Bevölkerungsgruppen teilhaben können. Doch gerade hier lauern Spannungsfelder. Häufig sind es gut organisierte und ressourcenstarke Gruppen, die ihre Interessen in Beteiligungsprozessen durchsetzen, während sozial Schwächere oder Minderheiten weniger Gehör finden. Daher braucht es gezielte Ansätze, um soziale Teilhabe in der Innenstadt zu fördern.

Ein beeindruckendes Beispiel liefert die Initiative „Tausche Bildung für Wohnen“ im Ruhrgebiet. In strukturschwachen Innenstadtvierteln wie Duisburg-Marxloh oder Gelsenkirchen-Ückendorf stellt der gleichnamige Verein leerstehende Wohnungen mietfrei für junge Engagierte zur Verfügung. Diese Bildungspat:innen kümmern sich im Gegenzug intensiv um benachteiligte Kinder im Quartier – sie helfen vormittags an Schulen aus und betreuen nachmittags Lerngruppen in der vom Verein eingerichteten „Tauschbar“, einem Nachbarschaftszentrum.

Jährlich kommen an drei Standorten rund 550 Kinder in den Genuss von Lernförderung und Freizeitbetreuung durch etwa 20 Freiwillige. Im Ergebnis erhalten Familien neue Perspektiven und Unterstützung im Alltag, steigen die Bildungschancen der Kinder, wird die Stadtteilidentität gestärkt und zugleich werden leerstehende Wohnungen wieder genutzt: Ein Gewinn für alle Beteiligten. Marxloh galt lange als problembehaftetes Viertel mit Leerstand und sozialen Spannungen.

Das Projekt ist ein Musterbeispiel für gelebte Demokratie und die Gemeinschaft im Quartier: Engagierte Bürger übernehmen Verantwortung für soziale Gerechtigkeit vor Ort und bauen Brücken zwischen verschiedenen sozialen Milieus. Sozialer Zusammenhalt bildet die Basis für eine positive Stadt(teil)entwicklung, denn interessanterweise trägt das Modell auch zur physischen Belebung der Innenstadt bei: Die sogenannten „Tauschbars“ sind belebte Treffpunkte im Viertel geworden. Es zeigt sich, dass Innenstadtbelebung nicht nur aus neuen Geschäften oder Events besteht, sondern ebenso aus einem Plus an sozialem Leben. Wo abends Kinderchor und Hausaufgabenhilfe im ehemaligen Ladenlokal stattfinden, brennt Licht – und das Viertel wirkt einladender.

Für die Stadt ist ein solches bürgerschaftliches Engagement Gold wert, denn es erreicht Bevölkerungsgruppen, die man mit klassischen City-Marketing-Events kaum anspricht. Projekte wie diese verdienen Unterstützung und sollten Teil einer umfassenden Innenstadtstrategie sein: Neben Handel, Gastronomie und Kultur werden auch Bildung, Integration und soziales Miteinander im Zentrum gefördert. Städtischerseits kann dies durch die Bereitstellung von Räumen, Fördermitteln oder koordinative Hilfe geschehen. Letztlich profitiert das Gemeinwesen, wenn Innenstädte nicht zu Konsumzonen für einige, sondern zu Lebensräumen für alle werden.

In München wurden durch bürgerschaftliches Engagement drei städtische Immobilien vor dem Abriss bewahrt und in ein soziokulturelles Zentrum und Wohnprojekt für geflüchtete Menschen verwandelt – getragen von der Sozialgenossenschaft „Bellevue di Monaco“ und unterstützt von Ehrenamtlichen. Solche Modelle schaffen Orte der Begegnung in der Innenstadt, wo Einheimische und Zugezogene zusammenkommen. In anderen Städten entstehen Jugendzentren, Stadtteilwerkstätten oder Seniorentreffs mitten in der City, oft initiiert durch bürgerschaftliches Engagement. Sie alle sorgen dafür, dass die verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Zentrum sichtbar und aktiv sind – und verhindern eine soziale Ausgrenzung an den Rand.

Ein konsequenter nächster Schritt ist das von cima entwickelte Konzept der Versorgungsquartiere. Es verknüpft wohnortnahe Pflege- und Gesundheitsangebote mit Begegnungsorten, Ehrenamts-Netzwerken und quartiersbezogenem Management. Ziel ist, älteren und pflegebedürftigen Menschen ein selbstbestimmtes Leben inmitten der Innenstadt zu ermöglichen – sozial integriert, wirtschaftlich tragfähig und ressourcenschonend. Kernbausteine sind eine Potenzialanalyse, ein partizipativer Entwicklungsprozess mit allen Stakeholdern sowie ein dauerhaftes Quartiersbüro, das Angebote wie Nachbarschaftshilfen, ambulante Dienste oder betreutes Wohnen koordiniert. Damit wird Daseinsvorsorge zu einem sichtbaren Element der City und stärkt zugleich die „gelebte Demokratie“ durch aktive Mitwirkung der Bürgerschaft.

Herausforderungen partizipativer Prozesse

Wenngleich es bereits viele gute Beispiele für partizipative Prozesse gibt, bleibt die Zugänglichkeit von Beteiligung eine Herausforderung, zum Beispiel in Bezug auf das Problem der sozialen Exklusion: Wenn Innenstadtprojekte vor allem von Akademikern oder Geschäftsleuten geprägt werden, fühlen sich sozial Schwächere womöglich nicht angesprochen – obwohl Entscheidungen alle betreffen. Nicht jede Bürgerinitiative spricht für „den Querschnitt der Bevölkerung“. Oft sind es eher ältere, gut situierte Menschen, die Zeit und Mittel haben, sich einzubringen. Die Gefahr besteht also, dass eine „Beteiligungs-Elite“ entsteht, die lautstark mitredet, während stille Gruppen übergangen werden. Menschen mit weniger Bildung oder Zeit, sehr junge oder sehr alte Menschen, Migrant:innen oder Personen ohne Internetzugang – sie laufen Gefahr, in klassischen Beteiligungsformaten unterrepräsentiert zu sein.

Grundsätzlich sollte also gerade bei City-Entwicklungsprozessen hinterfragt werden, wer an den Bürgerforen oder Workshops teilnimmt, und wessen Interessen möglicherweise außen vor bleiben. Ein aktives Zugehen auf bestimmte Gruppen (zum Beispiel Jugendliche bei der Freiraumplanung, obdachlose Menschen bei der Platzgestaltung oder mobilitätseingeschränkte Personen bei Verkehrskonzepten) kann hier zielführend sein.

Die Digitalisierung bietet Chancen, Beteiligung breiter aufzustellen, denn neue Technologien fördern Sichtbarkeit, Kommunikation und Teilhabe. Allerdings muss die „digitale Kluft“ mitgedacht werden. Online-Beteiligung via Apps oder Internetplattformen kann zwar mehr Leute einbeziehen, aber eben nur jene mit digitalem Zugang und Know-how. Zwar sind seit Corona die Unterschiede nicht mehr so stark ausgeprägt, jedoch sind ältere Menschen oder sozial Benachteiligte online in der Regel seltener vertreten. Darüber hinaus gibt es auch bei den Kommunen zum Teil noch Berührungsängste, Datenschutzbedenken oder auch fehlende Ressourcen, neue digitale Kanäle einzubeziehen.

Beteiligungsformate, die moderne Kommunikationsplattformen aktiv einsetzen, erreichen mehr Menschen – ob per Online-Umfrage, Bürger-App oder virtuellem Stadtdialog. Allerdings dürfen klassische Formate dabei nicht vergessen werden. Breite Teilhabe gelingt nur, indem offline und online verzahnt werden. Ein bürgernahes Stadtmanagement braucht ein kombiniertes Angebot vielfältiger niedrigschwelliger Formate – vom Aushang im Stadtteilbüro über das Gespräch auf dem Wochenmarkt, von Jugendforen über mehrsprachige Runde Tische, von zufällig ausgewählten Bürgerpanels bis hin zu Online-Befragungen.

Mit einer inklusiven Beteiligungsstrategie kann es gelingen, alle Bevölkerungsgruppen mitzunehmen. Sie erfordert aber entsprechende Ressourcen, wie Moderation, Übersetzung und Technik. Diese Investition lohnt sich langfristig, wenn dadurch Konflikte minimiert und Entscheidungen breit mitgetragen werden.

Schließlich darf man die Umsetzungsprobleme nicht unterschätzen. Beteiligung erzeugt Erwartungen. Bürger:innen, die monatelang in Workshops ihre Ideen einbringen, wollen auch Ergebnisse sehen. Bleiben diese aus, etwa weil Projekte an Finanzierung oder politischen Mehrheiten scheitern, droht Frustration. Partizipation ersetzt nicht die notwendigen Entscheidungen und Taten der Verantwortlichen; sie kann sie nur verbessern. Wichtig ist daher eine klare Kommunikation: Was passiert mit den Bürgerinputs? Was ist realistisch, was nicht? Hier bewähren sich transparente Prozesse, in denen Verwaltung und Politik offenlegen, welche Vorschläge übernommen werden (können) und warum andere (noch) nicht möglich sind. Auch schnelle sichtbare Erfolge helfen, die Motivation hochzuhalten, das zeigt u. a. der Erfolg der City Werkstatt Nürnberg, die kleine Projekte sofort umsetzt. Beteiligung muss also ernstgenommen werden und folgenreich sein, sonst verkehrt sie sich ins Gegenteil und beschädigt das Vertrauen in die Lokalpolitik.

Die Zukunft der Innenstadt wird in Kooperation gestaltet

Die Innenstädte von morgen werden mehr sein als Shoppingmeilen. Gerade vor dem Hintergrund der abnehmenden Bedeutung des Handels nehmen zusätzliche frequenzbringende Angebote eine zunehmend wichtige Rolle ein. Gelingt es, die Innenstädte an den veränderten Bedürfnissen der Bürger auszurichten und diese gleichzeitig in die (Um-)Gestaltung einzubinden, werden Attraktivität, Identifikation und Resilienz gleichermaßen gestärkt. Die Bürger identifizieren sich mit „ihrer“ Stadt, fühlen sich gehört und übernehmen Verantwortung.

In vielen deutschen Städten hat dieser Wandel bereits begonnen. Jeder „Stadtimpuls“, jede neue Idee aus der Mitte der Gesellschaft, trägt einen Teil dazu bei, Vielfalt zu leben und Gemeinschaft zu gestalten, vom kleinen Grünpaten-Projekt bis zum großen Stadtlabor. Dabei lässt sich gut von bereits umgesetzten Projekten und den daraus erlangten Erfahrungen lernen.

Gelebte Demokratie in der Innenstadt heißt, dass die City nicht bloß Kulisse ist, sondern Bühne für Bürgerideen und Gemeinschaftsleben. Wo Menschen sich an der Gestaltung ihrer Stadt beteiligen, gewinnt nicht nur die Urbanität, sondern auch die Demokratie vor Ort an Stärke. Indem Bürger sich engagieren, Verwaltung sich öffnet und Unternehmen Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen, entstehen tolle Impulse und Projekte, die unseren Innenstädten eine neue Strahlkraft verleihen können.

Die Aufgabe für die kommenden Jahre ist, bestehende Ansätze zu verstetigen und auszuweiten. So können unsere Stadtzentren nicht nur die aktuellen Krisen meistern, sondern sogar gestärkt daraus hervorgehen – als lebendige Orte mit Wohlfühlcharakter für alle Zielgruppen. Es liegt also an uns allen – Bürgerschaft, Lokalpolitik, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft – diese bessere Innenstadt Wirklichkeit werden zu lassen.

Gudula Böckenholt, Köln, Martin Hellriegel, Lübeck

Autorin und Autor arbeiten bei der CIMA Beratung + Management GmbH. Gemeinsam verbinden sie planerische Präzision mit dialogorientierten Methoden, um Innenstädte als lebendige, demokratische Räume weiterzuentwickeln – ein Ansatz, der das Thema Partizipation des vorliegenden Fachartikels praxisnah verkörpert.

Gudula Böckenholt (Dipl.-Geographin) ist Partnerin und Projektleiterin der CIMA Beratung + Management GmbH. Sie entwickelt kommunale Einzelhandels- und Zentrenkonzepte, begleitet Integrierte Stadtentwicklungskonzepte und moderiert Beteiligungsformate. Dabei sorgt sie dafür, dass Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten.

Martin Hellriegel (Dipl.-Ing., Stadtplaner AKNW) ist Partner der CIMA Beratung + Management GmbH. Sein Schwerpunkt liegt auf integrierten Stadt- und Innenstadtstrategien; seit 2010 begleitet er Kommunen dabei, zukunftsfähige Beteiligungs- und Entwicklungsprozesse aufzusetzen.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Mai 2025, Internetzugriffe am 20. Mai 2025. Weitere ausführliche Details und Belege finden Sie auf der Seite der Deutschlandstudie und der Seite des Projektpools Stadtimpulse. Bilder im Text können nur mit Zustimmung von CIMA verwendet werden. Titelbild: Berlin Friedrichstraße Utopia 2048. Aeeroscape & Lino Zeddies, Wikimedia Commons, Genehmigung: Visual » Berlin Friedrichstraße Utopia 2048., Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.)