Hamlet widerlegen

Anmerkungen zur politischen Kommunikation

„Der große Soziologe Albert Hirschmann hat einmal gesagt, er habe sein Leben darum gekämpft, Hamlet zu widerlegen und zu zeigen, dass man Zweifel haben und dennoch handeln kann. Ich glaube, Merz muss Hamlet widerlegen. Er sollte nicht so tun, als kenne er alle Antworten, denn schon die Fragen werden sich ständig ändern. Der Ausweg ist, die Zweifel laut auszusprechen. Er muss beim Regieren laut denken.“ (Ivan Krastev im Gespräch mit Anna Sauerbrey und Heinrich Wefing in der ZEIT, 8. Mai 2025)

Die Regierung des Bundeskanzlers Friedrich Merz geriet schon vor Beginn seiner Amtszeit in dasselbe Dilemma, das die Regierungen von Gerhard Schröder im Jahr 1998 und von Olaf Scholz im Jahr 2021 kurz nach ihrem Amtsantritt erlebten. 1998 drohte im zerfallenden Jugoslawien ein Völkermord, Gerhard Schröder und Joschka Fischer erklärten ihre Bereitschaft zur deutschen Beteiligung an einem NATO-Einsatz, um weitere Kriegsverbrechen des serbischen Despoten Slobodan Milošević zu verhindern. 2021 bedrohten russländische Truppen die Ukraine, die sie dann am 24. Februar 2022 überfielen, Olaf Scholz hielt am 27. Februar 2022 seine Rede von der „Zeitenwende“. Verflogen war die Illusion, der vor allem die SPD, aber unter Angela Merkel auch CDU und CSU mehrere Jahrzehnte lang anhingen: Inzwischen ist (fast) allen klar, dass Putins Russland nicht nur die Ukraine, sondern auch andere Länder bedroht.

Die ersten 100 Tage der Regierung des Friedrich Merz

Die Lage, in der Friedrich Merz bereits vor Beginn seiner Amtszeit Grundüberzeugungen in Frage stellen musste, unterschied sich von der Lage, in der seine Vorgänger agierten. Der überzeugte Transatlantiker musste sich angesichts des denkwürdigen Verhaltens von Donald Trump gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 27. Februar 2025 im Weißen Haus (Trump: „great television“) von einer Illusion verabschieden, die zu seiner persönlichen und der DNA seiner Partei gehörte: die Verlässlichkeit des Partners USA. An diesem Tag verflog die Zuversicht, dass die USA, komme was wolle, die Ukraine und Europa verlässlich unterstützen und beschützen würden. Friedrich Merz musste in einem riskanten Manöver CDU und CSU bewegen, eines ihrer zentralen Wahlkampfthemen abzuräumen und einer zumindest teilweisen Aufweichung der sogenannten „Schuldenbremse“ gemeinsam mit der SPD und den Grünen zuzustimmen.

Schröder, Scholz und Merz reagierten auf Fragen, die sie sich eigentlich gar nicht stellen wollten. Auch Helmut Kohl, Vorgänger Gerhard Schröders, und Angela Merkel, Vorgängerin von Olaf Scholz, stellten diese Fragen nicht, sondern kommunizierten sie einfach weg. Schröder, Merkel und Scholz regierten nach dem Konrad Adenauer zugeschriebenen Motto, man reagiere erst, wenn die entsprechende „Situation“ da sei. Und das war sie am 27. Mai 2025. Allerdings handelte Adenauer schon von vornherein weitsichtiger. Adenauer widerstand dem vergifteten Angebot Stalins, bei einer Neutralität Deutschlands eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten zuzulassen. Mit Westbindung und Wiederbewaffnung setzte er zwei in der Bevölkerung nicht unbedingt beliebte Entscheidungen durch, die die Sicherheit Deutschlands in Europa in Partnerschaft mit den USA für lange Zeit garantierten. Diese Weitsicht fehlte Schröder, Merkel und Scholz, die „auf Sicht“ regierten. Schröder forcierte die Partnerschaft mit dem aus seiner Sicht „lupenreinen Demokraten“ in Moskau, Merkel und Scholz setzten diese Linie nicht zuletzt mit ihrem Beharren auf Nordstream II fort. Die Vorbehalte ihrer Bündnispartner in EU und NATO wischten sie weg. Kooperationsangebote wie sie mehrfach Emmanuel Macron formulierte ignorierten sie.

Friedrich Merz hingegen ging vom ersten Tag seiner Kanzlerschaft auf die europäischen Partner sowie den eitlen Mann im Weißen Haus zu, ungeachtet aller Risiken und Unwägbarkeiten. Und so ist es ihm gelungen, dass Deutschland in nur einem halben Jahr wieder zu einem der führenden Akteure im demokratischen Europa wurde, je nach Konstellation gemeinsam mit Frankreich, Italien, Finnland, Polen und dem Nicht-EU-Mitglied Großbritannien. Anerkennend titelte die Süddeutsche Zeitung am 19. August 2025 nach dem Treffen mit Selenskyj bei Trump: „Die Choreographie der Europäer gelingt“. Eine solche Schlagzeile hatte man schon lange nicht mehr gelesen. Kritische Kommentare verschiedener Zeitungen bezogen sich in erster Linie auf die Frage, ob die Europäer ihre Linie durchhalten und durchsetzen werden, aber der Anfang ist gemacht. Der notorische ungarische Störenfried nörgelt nur noch aus dem Nebenzimmer und wird es wohl selbst dann nicht verlassen können, wenn Budapest zum Ort direkter Verhandlungen zwischen Selenskyj und Putin werden sollte. Ein Wermutstropfen in der neuen europäischen Einigkeit ist der ungeklärte Streit um Grenzkontrollen innerhalb der EU, insbesondere an der Grenze zu Polen (möglicherweise hatten diese Kontrollen auch ihren Anteil am Ausgang der Präsidentschaftswahlen).

Wenn aus der Partei des Bundeskanzlers Kritik oder Zweifel an seinen Entscheidungen geäußert werden, insbesondere an seiner Entscheidung, vorerst Israel keine Waffen mehr zu liefern, die in Gaza eingesetzt werden könnten, ging dem im Grunde auch ein Dialog des Bundeskanzlers mit sich selbst voraus. Als Oppositionspolitiker hätte er eine solche Entscheidung der Bundesregierung noch heftig kritisiert. Einer hält sich in all diesen Debatten jedoch weitgehend zurück und äußert sich allenfalls kryptisch, der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU, von dem niemand weiß, wie stark er wirklich ist. Die gescheiterte Wahl der Richter:innen zum Verfassungsgericht war nicht das Versagen des Bundeskanzlers, sondern des Fraktionsvorsitzenden. Andere Debatten über Renteneintrittsalter oder Vermögenssteuer sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch eher Nebenschauplätze. Es ist auch legitim, dass Parteien in einer Koalition unterschiedliche Schwerpunkte bilden. Man tastet sich zurzeit eben noch ab.

Die Opposition hingegen findet zurzeit weitgehend nicht statt. Die Grünen lecken ihre Wunden und suchen noch nach einer Linie. Die Linke hat mit sozialen Themen ein Alleinstellungsmerkmal gefunden, das ihr bei den Bundestagswahlen zum Erfolg verhalf, muss jedoch darauf achten, dass sie innenpolitische Glaubwürdigkeit nicht mit außenpolitischen Parforceritten wieder zerstört. Die AfD bleibt wie sie ist, muss sich aber zurzeit vor allem mit den Gutachten mehrerer Verfassungsschutzbehörden und mit Gerichtsurteilen befassen, die sie als „gesichert rechtextremistisch“ charakterisieren. Ein gemeinsames Vorgehen der Oppositionsparteien wie wir es zur Zeit des letzten Kabinetts Merkel von FDP, Grünen und Linken erlebten, ist undenkbar. Es wird in dieser Legislaturperiode auch keine Untersuchungsausschüsse geben, es sei denn, die Regierungsfraktionen erklären sich zu einer Senkung der Mindestanforderungen bereit. In der SPD gibt es entsprechende Überlegungen, in CDU und CSU zurzeit nicht.

Eine Zumutung kommt noch auf CDU und CSU zu: Es wäre endlich an der Zeit, dass CDU und CSU merken, dass die heutige Linke mit der SED gar nichts mehr zu tun hat und sich in eine mehr oder weniger linke sozialdemokratische Partei verwandelt hat. Man müsste im Grunde nur miteinander sprechen. Die Grünen haben in der Vergangenheit als Oppositionspartei ohnehin mehrfach bewiesen, dass sie staatstragend argumentieren und abstimmen.

Kommunikation im Modus des konstruktiven Zweifels

Ob Friedrich Merz auf Dauer die Kommunikation gelingt, die seinen „auf Sicht“ handelnden Vorgänger:innen nicht gelang, wird sich zeigen. Die Unwägbarkeiten und Risiken der außenpolitischen Entwicklungen sorgen schon von selbst dafür, dass sich Erfolgsaussichten nur mit Zweifeln kommunizieren lassen. Zuversicht entsteht durch konstruktive Beharrlichkeit und vor allem den Konsens mit den europäischen Partnern bei gleichzeitiger Einbindung der USA. Innenpolitisch wird es schon schwieriger, auch wenn innen- und außenpolitische Entwicklungen eng miteinander zusammenhängen, unübersehbar bei Klimaschutz und Klimaanpassung, Wirtschaftspolitik (man denke an die noch nicht absehbaren Folgen der US-Zölle), Verteidigungspolitik, nicht zuletzt bei der Migrationspolitik, für die dringend eine europäische Lösung erforderlich ist, um das leidige Thema innereuropäischer Grenzkontrollen abzuräumen (gerade hier wäre es wichtig, auf Polen zuzugehen, am besten unterstützt über die Strukturen des Weimarer Dreiecks). Dazu kommen die großen innenpolitischen Aufgaben wie nachhaltige Reformen von Renten, Mieten, Fern- und Nahverkehr, Sozialsystemen sowie Digitalisierung und Bürokratieabbau. Haushaltsmittel stehen zur Verfügung, die Forderungen aus der SPD nach einer höheren Besteuerung reicher und sehr reicher Personen dürfen als Risposte auf Söders Mütterrente interpretiert werden. Söder verhinderte eine Entlastung aller Bürger:innen bei den Energiepreisen, weil er seine Klientelthemen durchsetzen konnte, insbesondere die in ihrer Wirkung umstrittene Mütterrente.

Wirtschaftliche Entwicklung und die genannten Reformen brauchen Zeit. Es gibt keine Patentrezepte. Dies bedeutet aber, dass der Bundeskanzler auf lange Sicht und vor allem fehlerfreundlich denken und kommunizieren muss. Die noch bis zum 23. Februar 2025 hochgehaltenen politischen Konfrontationen sollten endgültig der Vergangenheit angehören. Es ist in jeder Hinsicht kontraproduktiv, wenn der Weltmeister des demokratischen Populismus, Markus Söder, weiterhin auf seine Bratwurstpolitik setzt (#Söderisst), deren zweites Thema die Verhinderung von Gendersternchen zu sein scheint (die es in Behörden ohnehin noch nie gab), all dies mit einem Ausblick auf Bayern im Weltraum, eine zentrale Aufgabe „seiner“ Bundesforschungsministerin.

Es rächt sich die kleinteilige Politik, die CDU und CSU in der Opposition betrieben: Bratwürste, Verbrennermotoren, Gendersternchen, die Abschaffung des Zwangs zur Wärmepumpe (den es ohnehin nie gab), die Bewältigung des Klimawandels alleine mit neuen Technologien, beispielsweise mit kleinen modularen Atomreaktoren oder gar Kernfusion (obwohl es die auf absehbare Zeit nicht geben wird). Wie schwer sich CDU und CSU tun, belegen die aus der Zeit gefallenen Äußerungen der Bundeswirtschaftsministerin, die zwar kaum noch nennenswerte Zuständigkeiten hat, aber nicht müde wird, sich an Wärmepumpen und Solaranlagen abzuarbeiten.

Zu all diesen Fragen hat sich der Bundeskanzler, der im Wahlkampf immer wieder auf seine zukünftige Richtlinienkompetenz verwies, bisher nur sehr allgemein, aber noch nicht konkret geäußert. Vielleicht ist dies auch besser so, denn jede seiner Äußerungen würde sofort als endgültige Entscheidung interpretiert, Widerspruch wiederum würde ihn möglicherweise zwingen, die ein oder andere Aussage zurückzunehmen, auch solche, die er besser nicht zurücknehmen sollte. Das wäre eine Wiederholung des Modus, in dem die Ampel kommunizierte: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.

Hier kommt der Gedanke des Zweifels ins Spiel. Es gibt nun zwei Arten des Zweifels, den destruktive Zweifel, ob ein Vorhaben überhaupt klappt (natürlich klappt es nicht), sowie den konstruktiven Zweifel daran, ob man das Richtige tut. Die erste Variante kennen wir als den klassischen Modus von Opposition und Medien. Die Regierung beschließt und am nächsten Tag lesen wir zahlreiche Posts, Berichte, Reportagen und Kommentare, die zeigen, dass das alles doch gar nicht klappen kann, dass die Entscheidungen nicht weit genug reichen und dass sie sowieso nur Teillösungen von Teillösungen wären.

Der Bundeskanzler sollte – das ist der Kern des zu Beginn dieses Essays zitierte Hinweises von Ivan Krastev – die konstruktive Variante des Zweifels kommunizieren. Niemand verlangt von einem Bundeskanzler, dass er ein allwissender Prophet und Hellseher ist. Niemand verlangt, dass er in jedem Detail weiß, welche Entscheidung in näherer und fernerer Zukunft welche Nebenwirkungen hat. Er muss im Grunde gleichzeitig auf Sicht fahren und die große Linie im Auge behalten. Denken in Optionen, Risiken, Wahrscheinlichkeiten, letztlich dialektisches Denken sind gefragt. Ohne Risikobereitschaft geht es nicht.

Ein solcher Kommunikationsmodus repliziert keine hamlet’schen Selbstzweifel, sondern verwiese offen und ehrlich auf Unwägbarkeiten und Risiken. Außenpolitisch ist Friedrich Merz dies gelungen. Innenpolitisch muss er die genannten Aufgaben nicht von einem auf den anderen Tag lösen, aber er muss sie als Aufgaben kommunizieren. Das kann er durchaus mit der bei ihm vermuteten Wirtschaftskompetenz verknüpfen: Es ist ein Alarmzeichen, wenn Versicherungen ihre Prämien erheblich erhöhen oder bestimmte Objekte gar nicht mehr versichern wollen, zum Beispiel Häuser in einem Hochwassergebiet. Es gibt genügend Berechnungen, was ein fehlender Hitzeschutz bewirkt: Überlastete Krankenhäuser, zahlreiche Tote, wirtschaftliche Einbrüche, finanzieller Ruin für viele Bürger:innen. Solche Berechnungen gehören ins Zentrum der politischen Kommunikation.

Frederic Vester entwarf im Jahr 1976 das Brettspiel „Ökolopoly“. Die Spielidee: Nachhaltiges Wirtschaften. Wer das Spiel zum ersten Mal spielt, wird sehr schnell merken, wie man ein Land wie Frankreich in wenigen Jahren in eine Hungersnot treibt. Die große Versuchung sind Investitionen in den Konsum statt in die Infrastruktur (oder anders gesagt: Mütterrente statt Eisenbahnbrücken). Vor allem die Vernachlässigung von Sanierung hat fatale Folgen, siehe Deutsche Bahn. Diese falsche Prioritätensetzung hat eine lange Tradition. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis in den Bundesländern Investitionen in Schulbauten nicht nur für Neubauten, sondern auch für Umbauten und Sanierung ermöglicht wurden. Es ist nun einmal viel wirkungsvoller, sich als Minister:in oder Abgeordnete:r vor einem Neubau fotografieren zu lassen als vor einer ausgetauschten Eisenbahnschiene oder einer renovierten Schultoilette.

Man „nimmt die Menschen nicht mit“, „nimmt ihre Sorgen nicht ernst“ – so lauten zwei Parolen, zu denen Politiker:innen gerne greifen, wenn sie merken, dass ihnen die Bürger:innen nicht mehr folgen wollen. Das tun sie, wenn sie ohne jede kommunikative Vorbereitung immer wieder neue Vorschläge vorsetzen, die dann klaglos akzeptiert werden sollen. Über eine nachhaltige Energieversorgung, über einen funktionierenden Hitzeschutz, über die Auflösung von Konflikten zwischen Bauprojekten, Landwirtschaft und Artenschutz muss man vor Ort diskutieren können! Oder über die Ausgestaltung örtlichen Nahverkehrs! Fahrradwege oder Parkplätze? Das ist ein fundamentaler Streitpunkt in vielen Kommunen. Die Grünen tragen das eine, CDU und CSU das andere wie ein religiöses Mantra vor sich her, als wenn es nicht möglich wäre, sich auf eine vernünftige Verkehrspolitik zu einigen. Die SPD schlägt sich mal auf die eine, mal auf die andere Seite.

Der Bundeskanzler muss und kann diese Probleme vor Ort nicht lösen, aber es wäre seine Aufgabe, einen Politikmodus zu kommunizieren, der die Problemlagen einer Lösung näherbringt. So wie er die europäischen Staatschef:innen in ihrer Positionierung gegenüber Trump und Putin zusammenführte, sollten Kommunalpolitiker:innen dies bei den örtlich lösbaren Fragen tun. Vielleicht sollte Friedrich Merz dabei auch auf eine Methode zurückgreifen, die Helmut Kohl perfekt beherrschte. Kohl hatte die Telefonnummern aller Kreisvorsitzenden seiner Partei, die er im Zweifel nutzte, um mit ihnen zu sprechen. Allein diese Aufmerksamkeit schuf Stabilität und Zuversicht, dass bestimmte Vorhaben gelingen konnten. Eine solche Strategie lässt sich bis in die Kommunalpolitik herunterbrechen. Die Leute brauchen Begegnung.

Politik darf nicht unterfordern

Was wäre die Alternative? Nicht die Partei, die das Wort „Alternative“ im Namen trägt und eigentlich meint, dass es zu ihr gar keine Alternativen mehr geben sollte. Wie man es angehen kann, dass es bald möglicherweise keine Alternativen mehr gibt, erleben wir zurzeit in den USA. Alles, was der eigenen Agenda und dem eigenen Weltbild zuwiderlaufen konnte, wird schlichtweg entfernt. Das mögliche Ergebnis können wir bereits in Russland besichtigen. Nadeschda Tolokonnikowa von Pussy Riot sagte in einem Interview mit der ZEIT: „Mit einer großen Pussy-Riot-Crew von zwanzig Menschen war ich auch auf der großen ‚No Kings‘-Demo am vergangenen Samstag, alle in schwarzen Kleidern, vermummt mit unseren Skimasken. Wir trugen ein großes Transparent mit der Aufschrift: ‚It’s Beginning to Look a Lot Like Russia‘“. Angelehnt – wie sie sagte – an Bing Crosbys „It’s beginning to Look Like Chrismas”. Die heutige USA erinnere sie an Russland im Jahr 2012.

Politik und Medien können sich selbst lahmlegen. Viktoria Kaina und Ireneusz Paweł Karolewski haben dies in ihrem Essay „Dysfunktionale Demokratie“ auf den Punkt gebracht (in: Blätter für deutsche und internationale Politik August 2025): „Rhetorischer Impossibilismus verwandelt Politiker in Bürokraten, die nicht mehr gestalten, sondern nur das Bestehende verwalten.“ Dann gewinnen aber diejenigen, die diesen „Impossibilismus“ am besten beherrschen. Die Schuldigen sind wahlweise je nach Kontext die Migranten, die Muslime, die Grünen, die Linken, die Feministinnen, die Woken oder wer auch immer. Und natürlich die EU, die sie „als eine Art Naturgewalt“ hinstellen, die es abzuschaffen gelte. Trump entlässt einfach die Statistiker:innen und verkündet, dass nur er die wahren Daten weiß. Das ist die letzte Konsequenz der TINA-Rhetorik (nach Margaret Thatcher: „there is no alternative“), einer Politik der „Alternativlosigkeit“ (Angela Merkel) oder des „basta“ (Gerhard Schröder). Diejenigen, die selbst keine Alternative benennen können, schwingen sich zur „Alternative“ auf, die alle Probleme auf einen Schlag zu lösen wisse: „Autoritär-populistische Akteure spielen den Menschen Handlungsfähigkeit vor, indem sie die Exekutivgewalt jeder Kontrolle entziehen und die institutionellen Grundfesten der Demokratie schleifen.“

Eine Politik, die „Alternativlosigkeit“ predigt, ist entweder hilflos oder arrogant oder beides. „Alternativlosigkeit“ ist die andere Seite des „Impossibilismus“. Wer jeden Zweifel auszuschalten versucht, sorgt für starke und gefährliche Emotionen: Verzweiflung, Wut, Ressentiment, Gewalt. Thomas Hertfelder warnte in der Juliausgabe 2025 des Merkur in seinem Essay „Von Weimar lernen“ davor, ständig den Begriff der „Krise“ in den Vordergrund der politischen Kommunikation zu rücken, als gäbe es keinen Ausweg. Dann wäre Zweifel nur Verzweiflung. „Wer von ‚Krise‘ spricht, liefert keine Beschreibung, sondern unternimmt eine strategische Dramatisierung (und damit Veränderung) der Lage in bestimmter Absicht. (…) Insofern gebietet die Weimarer Erfahrung einen sparsameren, bedachteren Umgang mit einem Begriff von Krise, der zumindest in der Lage sein sollte, die Kriterien seiner Geltung und den Horizont seiner Erwartungen offenzulegen.“

Wer jede Kleinigkeit zur „Krise“ hochhypt, als wenn davon das Schicksal der Welt abhinge, verhält sich im Grunde wie der Hütejunge, der mehrfach vor dem Wolf warnte, der gar nicht da war. Als der Wolf wirklich kam, fand er kein Gehör mehr. Wie gesagt: Bratwürste, Verbrennermotoren, Wärmepumpen, Gendersternchen eignen sich wirklich nicht für grundlegende politische Debatten und Perspektiven. Die oft von Politiker:innen beschworene „Überforderung“ der Bürger:innen ist in Wirklichkeit eine Unterforderung. Man traut ihnen einfach nicht zu, ein Problem als Problem zu erkennen und vielleicht Beiträge zur Lösung zu erarbeiten. Stört das Problem, leugnet man es einfach. Die Nicht-Regierungs-Organisation „Mehr Demokratie e.V.“ belegt eindrucksvoll, wie Bürger:innen ihre Ideen formulieren, miteinander diskutieren und zu ihrer Umsetzung beitragen. Ein Schlüssel liegt vor allem im kommunalen Bereich.

Für eine Kultur des demokratischen Zweifels – gegen das Ressentiment

Aus permanenter Unterforderung kann schnell Überforderung erwachsen. Bürger:innen kommen möglicherweise sehr schnell auf den Gedanken, dass die Politik es doch nicht schaffe, sie daher selbst die Sache in die Hand nehmen müssten, allen voran diejenigen, die gewaltbereit und -erprobt sind oder einfach erst einmal die ultimative und heftigste Rhetorik haben. Solche „Gewalt-Diskurse“ erleben wir zurzeit immer wieder, verbal, oft auch mit körperlicher Gewalt verbunden, in manchen Regionen systematisch organisiert und von der Partei mit der „Alternative“ im Namen mit mehr oder weniger „klammheimlicher Freude“ begleitet (die zynische Begrifflichkeit der Bewegung Undogmatischer Frühling passt hier ganz gut). Die Bedrohungen von CSD-Paraden durch Neonazis sind nur die Spitze des Eisbergs. Thomas Hertfelder: „Was es bedeutet, wenn Gewalt-Diskurse nicht unterbrochen werden und das Parlament seine Funktion als ‚Organ zur Erzeugung der staatlichen Ordnung‘ (Hans Kelsen) verliert, wenn Erwartungsstrukturen das politische System systematisch überfordern oder überschießende Krisen-Semantiken disruptive Lösungen befördern – all dies und manches andere können wir noch immer am Weimarer Beispiel studieren.“

Der Teufel kommt nie zweimal durch dieselbe Tür. Durch welche Tür versucht er es zurzeit? Da gäbe es mehrere, aber alle haben etwas gemeinsam: Ressentiment. Wir sind noch lange nicht da, wo wir am 30. Januar 1933 waren, und das Gerede von Markus Söder, diese Regierung wäre „die letzte Patrone“, ist unverantwortlich.

Wir müssen uns die Strukturen solcher Mentalitäten genauer anschauen. Thomas B. Schumann veröffentlichte in seiner edition memoria im April 2025 den lange nicht verfügbaren Essay „Nationalsozialismus als Rankünelehre“ des niederländischen Intellektuellen Menno ter Braak in der Übersetzung von Albert Vigoleis Thelen. Menno ter Braak beschrieb den Nationalsozialismus als „eine Bewegung von Ratés, das heißt eine Bewegung, deren Inspiration aus der Ranküne, oder, wenn man so will, aus dem Ressentiment kommt.“ Im Folgenden beschreibt er den gefährlichen Menschentypus, der dem Nationalsozialismus (und anderen autoritären und totalitären Ideologien) zum Erfolg verhalf und auch heute noch verhelfen kann: „Der Raté, der Ressentimentmensch, weiß nur, dass er den Mehrbesitz seines Nebenmenschen nicht ertragen kann, dass es ihn furchtbar reizt, einen anderen bevorzugt zu sehen; er grollt, weil er im Groll immerhin die Lust seines dauernden Unfriedens verspürt. Er hegt und pflegt den Rachegedanken so wie der Künstler sein ‚l’art pour l’art‘, und es ist typisch für seine Rachsucht, dass ihre Befriedigung ihm gewöhnlich keine Erleichterung verschafft.“ Seine Zerstörungswut braucht immer neue Opfer, und er „wird ein Mensch ohne Schicksalsbestimmung, ein Raté im Quadrat, der für seinen Groll neue Ziele sucht, sofern er nicht wie Hitler, durch die Verwirklichung der Ressentimentideale narkotisiert wird und einen Zustand der Betäubung gerät.“ Erfolge der AfD und Misserfolge der demokratischen Parteien haben viel damit zu tun, dass Bürger:innen zu „Ratés“ im Sinne von Menno ter Braak gemacht wurden, indem immer wieder die Misserfolge hämisch gefeiert, die Möglichkeit von Erfolgen jedoch stets grundsätzlich in Zweifel gezogen wurden.

Hamlet diskutiert über solche Fragen mit seinen Freunden Güldenstern und Rosenkranz (Zweiter Akt, zweite Szene, zitiert in der Übersetzung von Frank Günther, München, dtv, 1995): „HAMLET: O mein Gott, ich könnt eingesperrt sein in eine Nussschale und mich für einen König unendlicher Räume halten – wär’s nicht, dass ich böse Träume habe. GÜLDENSTERN: Welchselbige Träume in Wahrheit doch Ehrgeiz sind; denn des Ehrgeizigen erreichtes Ziel ist schließlich ja nur der Schatten seines Traums. HAMLET: Ein Traum ist selber nur ein Schatten. ROSENKRANZ: Richtig, und mir scheint, Ehrgeiz ist so luftiger und leichter Stoff, dass er nur der Schatten seines Schattens ist. HAMLET: Dann wären also unsre ehrgeizlosen Bettler die schattenwerfenden Körper und unsre ehrgeizlustsüchtigen Monarchen und Recken die geworfenen Schatten der Bettler. Wollen wir nicht lieber zum Hof? Denn, ma foi, ich kann nun mal nicht klügeln.“

„For far my fay, I cannot reason.” In der Übersetzung des Verbs „reason“ liegt vielleicht der Hauch einer Lösung. Das ist viel mehr als „klügeln“, auch wenn „klügeln“ genau das ist, was auf Hamlet passt, sodass die Übersetzung durchaus das Richtige trifft. Für den Augenblick. Aber vielleicht hätte es eine Möglichkeit gegeben, der „Vernunft“ zu vertrauen? Das tat Hamlet nun einmal nicht und das Drama endet in Gewaltexzessen unter dem sich ankündigenden neuen Herrscher Fortinbras, der sich durchaus als Karikatur eines modernen Autokraten lesen ließe. Hätte Hamlet überlebt, hätte er wahrscheinlich wie Kleists Prinz von Homburg gesprochen: „In Staub mit allen Feinden Brandenburgs.“ Hamlet zweifelte nicht nur, er verzweifelte. Ivan Krastev hat recht. Friedrich Merz muss Hamlet widerlegen. Und nicht nur er!

Norbert Reichel, Bonn

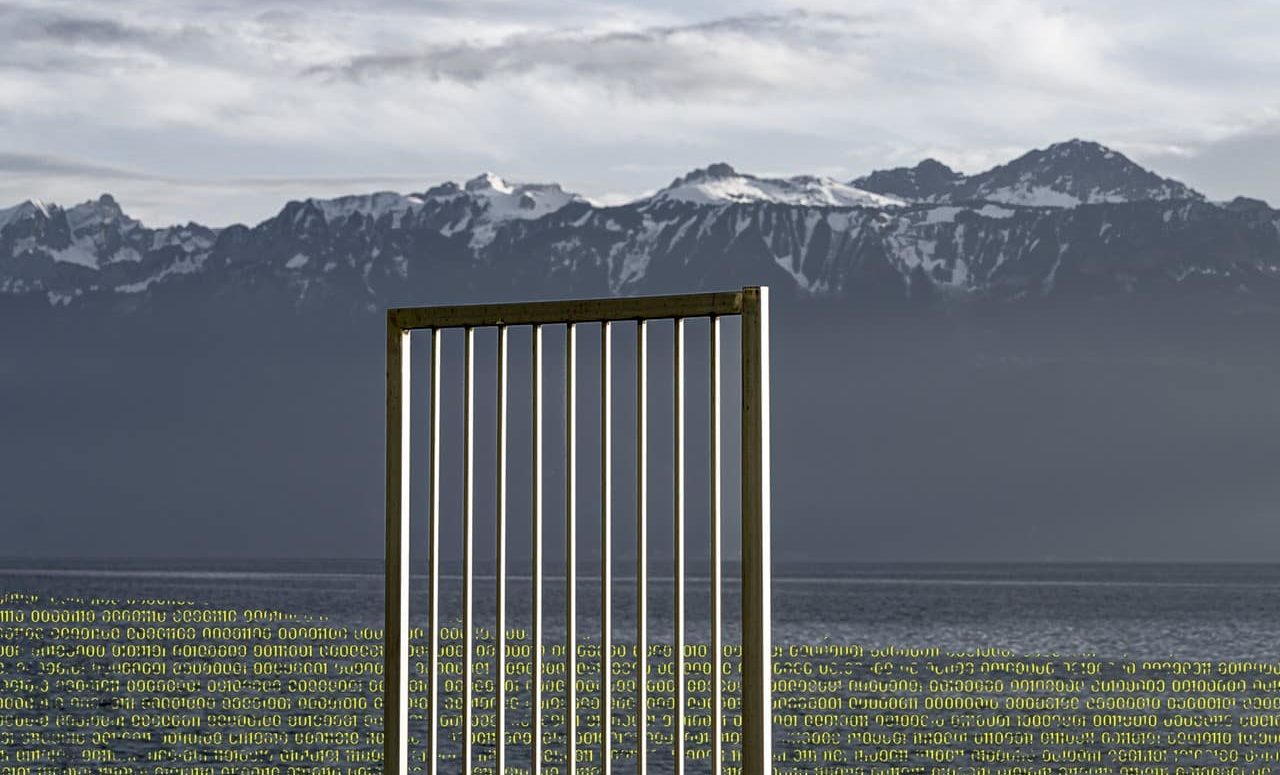

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im August 2025, Internetzugriffe zuletzt am 19. August 2025, Titelbild: Hans Peter Schaefer aus der Serie „Deciphering Photography“.)