Wie George Orwells „1984“ fast in der DDR erschienen wäre

Eine aufschlussreiche Marginalie der Literaturgeschichte im Kalten Krieg

„Der Spanische Bürgerkrieg und andere Ereignisse in den Jahren 1936 und 1937 gaben letztlich den Ausschlag zu erkennen, wo ich hingehöre. Jede ernstgemeinte Zeile, die ich seit 1936 geschrieben habe, war – direkt oder indirekt – gegen Totalitarismus und für demokratischen Sozialismus, wie ich ihn verstehe, geschrieben. Mir erschien es unsinnig, in einer Zeit wie der unseren zu meinen, dass man über solche Dinge nicht schreiben sollte. / (…) Was ich in den letzten zehn Jahren am meisten bemüht war, ist die politische Schrift in Kunst zu verwandeln. Mein Ausgangspunkt ist immer ein Gefühl von Parteinahme, ein Empfinden von Ungerechtigkeit. Wenn ich mich hinsetze, um ein Buch zu schreiben, dann sage ich mir nicht: „Ich werde jetzt ein Kunstwerk schaffen.“ Vielmehr schreibe ich, weil eine Lüge im Raum steht, die ich entlarven will, eine Tatsache, auf die ich die Aufmerksamkeit lenken möchte, und mein Anliegen ist es, Gehör zu finden.“ (George Orwell, „Why I write“, 1946, auch in: George Orwell, Collected Essays, Journalism and Letters (CEJL), London, Secker&Warburg, 1968.)

George Orwell verstand sich als linker und politischer Autor. Doch die amerikanische und die britische Administration hatten alsbald den propagandistischen Wert von George Orwells Romanen „Animal Farm“ (1945) und „Nineteen Eighty-Four“ (1949) erkannt. Im Sommer 1949 war die Abteilung für Informationsbeschaffung im britischen Außenministerium mit Orwell in Kontakt getreten, um die Übersetzung von „Animal Farm“ in viele Sprachen zu veranlassen. Das ging von Russisch über Deutsch bis Vietnamesisch und Chinesisch. Auch „1984“ wurde schnell übersetzt. So lag wenige Monate nach Erscheinen des Romans eine deutsche Übersetzung vor. Die Literaturzeitschrift „Der Monat“ druckte sie ab Herbst 1949 in vier Folgen ab (Heft 14/1949 bis Heft 17/1950). Die Zeitschrift erschien beim Office of Military Government for Germany (U.S.). Herausgeber der von Melvin Lasky gegründeten Zeitschrift war der „Kongreß für Kulturelle Freiheit“, eine von der CIA finanzierte Organisation in Europa.

Nur wenige Autoren wurden für die antikommunistische Propaganda so vereinnahmt wie George Orwell. Es fallen einem noch Boris Pasternak (dazu Peter Finn / Petra Couvée, Die Affäre Schiwago – Der Kreml, die CIA und der Kampf um ein verbotenes Buch, Darmstadt, WBG Theiss, 2016) und Alexander Solschenizyn ein. Während sich die beiden sowjetischen Autoren aufgrund ihrer persönlichen Situation hinter dem „Eisernen Vorhang“ propagandistisch eigneten, war es bei Orwell die antikommunistische Interpretation seiner Werke.

Gegen Totalitarismus, für demokratischen Sozialismus

Mit der Berlin-Blockade 1948 endeten letzte Gemeinsamkeiten der ehemals Verbündeten in der Anti-Hitler-Koalition. Die erwähnte Abteilung – das Information Research Department (IDR) – war im Vereinigten Königreich für die Abwehr und Gegenpropaganda in Richtung Sowjetunion und entstehender Ostblock zuständig. Was nun ausbrach, war ein „Kalter Krieg“ zwischen den neuen Machtblöcken. Den Begriff „cold war“ prägte Orwell bereits in seinem Aufsatz „You and the Atom Bomb“. Dort heißt es: „the social structure that would probably prevail in a state which was at once unconquerable and in a permanent state of ‚cold war’ with its neighbours.“ (Tribune 19. Oktober 1945). Zum Kalten Krieg gehörte auch die ideologische Infiltration der Gegenseite. Und Deutschland lag mitten drin.

Alles, was sich für den Propagandafeldzug eignete, wurde eingespannt. Auch das US-Außenministerium erarbeitete entsprechende Direktiven. Am 11. April 1951 wurde ein internes Memorandum unter dem Titel „Participation of Books in Department´s Fight Against Communism“ freigegeben (auf meine Anfrage teilte mir das Archiv des US-State Department mit, dass man „das Dokument nicht finden könne“). Das Außenministerium bewilligte Mittel für Übersetzungsrechte an den gelisteten Büchern. Im gleichen Jahr kaufte die CIA die Filmrechte an „Animal Farm“ von Orwells Witwe Sonia.

Über sein geplantes Buch, das dann „1984“ wurde, schrieb er damals in „Why I write“: „‚Die Farm der Tiere‘ war das erste Buch, in dem ich versuchte – mit dem vollen Bewusstsein, was ich hier mache – das politische Ziel und den künstlerischen Anspruch zu vereinen. Seit sieben Jahren habe ich keinen Roman mehr verfasst, hoffe aber, demnächst einen zu schreiben. Es könnte ein Misserfolg werden, aber jedes Buch ist ein Reinfall. Mit einiger Gewissheit sehe ich aber schon, was für ein Buch ich schreiben möchte.“

Orwell hatte sich schon länger mit der Idee getragen. So schrieb er im Oktober 1948 beim Abschluss des Manuskripts an seinen Verleger F. J. Warburg: „1943 habe ich das erste Mal darüber nachgedacht. Ich glaube, dass die Grundidee gut ist, aber die Ausführung wäre wohl besser gelungen, wenn ich nicht unter der Wirkung von Tuberkulose gestanden hätte. Ich habe mich noch nicht endgültig auf den Titel festgelegt, ich zögere noch zwischen ‚Nineteen Eighty-Four‘ und ‚The last Man in Europe‘.“

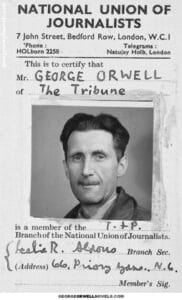

Orwell hatte Erfahrung in der Propagandaarbeit. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete er in der Indien-Abteilung der BBC und musste sich mit den deutschen und russischen Presse- und Rundfunkbeiträgen auseinandersetzen. Seine linke Einstellung war seinem Arbeitgeber durchaus bekannt. Immerhin hatte er in Spanien an der Seite der Volksfront gegen Franco gekämpft und war schwer verwundet nach England zurückgekehrt. Seine Hoffnungen auf eine demokratische Nachkriegsentwicklung in der Welt fasste er 1947 in der Partisan Review in den folgenden Sätzen zusammen: „Daher erscheinen mir heute die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa als das einzig lohnende Ziel. So ein Staatenbund hätte mehr als 250 Millionen Einwohner und umfasste wohl die Hälfte der qualifizierten Arbeiterschaft der Welt. Man muss mir nicht erklären, dass die Umsetzung dieser Idee mit großen Schwierigkeiten verbunden sein wird. Ich werde gleich einige davon anführen. Wir sollten aber nicht davon ausgehen, dass es von Natur aus unmöglich wäre. Oder dass die Länder so verschieden sind, dass sie sich nicht freiwillig vereinigen würden.“

Seine Befürchtungen über eine mögliche Entwicklung in der Welt brachte er in seinem Roman „Nineteen Eighty-Four“ zu Papier. In seinem Essay „The Prevention of Literature“ (in: Polemic 1946) schrieb er: „Ein totalitäres Gesellschaftssystem, dass es geschafft hat, sich erfolgreich zu behaupten, wird möglicherweise ein schizophrenes Gedankengebilde entwickeln, in dem die Gesetze des gesunden Menschenverstandes im täglichen Leben und in einigen exakten Wissenschaften noch gelten, aber Politiker, Historiker und Soziologen sich darüber hinweg setzen werden. Bereits heute gibt es zahlreiche Leute, die es skandalös finden, wenn man Fachbücher verfälscht, die aber nichts dabei finden, wenn historische Tatsachen verfälscht werden. Das ist der Kreuzungspunkt, an dem Literatur und Politik sich treffen und Totalitarismus den größten Druck auf die Intellektuellen entfaltet.“

Ganz bewusst trieb er also in seinem Roman das Bild einer totalitären Gesellschaft auf die Spitze, um Funktion und Organisation eines solchen Systems zu demaskieren. Persönliche Erfahrungen aus dem spanischen Bürgerkrieg sowie der britischen Kriegspropaganda 1939 bis 1945 speisten die literarische Umsetzung der Idee. So fließen Erlebnisse in der BBC-Kantine in den Roman ein. Das berüchtigte Zimmer 101 war im BBC-Gebäude ein allgemeiner Besprechungsraum. Das war natürlich kein Folterkeller. Aber hier wurden Wahrheiten, Halbwahrheiten und Falschmeldungen der Kriegsführung über die Medien besprochen. Hier trafen sich die geistigen Köpfe der Manipulation. Die Struktur der Ministerien im fiktiven Staat Ozeanien orientiert sich an einer Rede von US-Präsident Roosevelt von 1941 über die vier Freiheiten der westlichen Demokratien, in der er die Freiheit des Wortes und der Presse, der Religion sowie die Freiheit von Mangel und von staatlicher Willkür hervorhob.

Diese Grundwerte der westlichen Welt verkehrte Orwell in ihr Gegenteil und demonstrierte diese Perversion im Roman „1984“ am Schicksal seiner Protagonisten.

Nach den ersten Rezensionen verwahrte er sich, beispielsweise in einem Brief an Vernon Richards vom 22. Juni 1949, dagegen, den Roman als Abkehr von seiner linken Position zu interpretieren (er war seit 1938 Mitglied in der Independent Labour Party): „Ich bin besorgt darüber, dass einige republikanische Blätter in den USA versuchen, „1984“ als Propaganda gegen die Labour Party zu nutzen. Aber ich habe schon ein Dementi vorbereitet und hoffe, dass es veröffentlicht wird.“

Die Benennung von Ideologie und Partei in Ozeanien als „Englischer Sozialismus“ („Ingsoc“) stelle keine Kritik an seiner eigenen Partei dar. Dass der Roman in England spiele, sei ebenfalls Teil der Fiktion: „Die Handlung des Buches ist in England angesiedelt, um der englisch-sprechenden Welt zu zeigen, dass sie nicht von Geburt an besser als jede andere sei und dass Totalitarismus überall triumphieren könnte, wenn man ihm nicht entgegentritt.“ (Brief an Francis A. Henson vom 16. Juni 1949.)

Gegenüber einem amerikanischen Gewerkschaftsführer erklärte er zu „1984“ im selben Brief unmissverständlich: „Mein neuer Roman ist KEIN ein Angriff auf den Sozialismus oder auf die britische Labour Party (die ich unterstütze). Aber er zeigt auf, welche Perversionen in einer Planwirtschaft möglich sind und die zum Teil bereits unter dem Kommunismus und Faschismus Einzug hielten. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft, die ich da beschrieb, notwendigerweise kommen wird. Aber ich glaube (mit dem Hinweis, dass der Roman eine Satire ist), dass etwas Ähnliches aufkommen könnte. Ich glaube auch, dass totalitäre Ideen in den Köpfen einiger Intellektueller bereits Wurzeln geschlagen haben und ich habe versucht, diese Ideen bis in ihre logischen Konsequenzen auszumalen.“

Die Propagandafalle schnappt zu

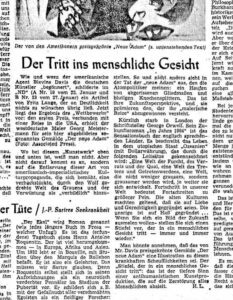

Anfang 1950 nutzte die DDR-Zeitung „Neues Deutschland“ die Szenerie in „1984“ noch, um der westlichen Welt einen Spiegel vorzuhalten. Unter der Überschrift „Der Tritt ins menschliche Gesicht“ wurde am 17. Februar 1950 aus dem Buch zitiert: „Kürzlich starb in London der Schriftsteller George Orwell. Sein Zukunftsroman ‚Im Jahre 1984‘ ist das Sensationsbuch der englisch sprechenden Länder. Es beschreibt das Leben in dem utopischen Staat ‚Ozeanien‘ (mit Dollarwährung), das durch die folgenden Leitsätze gekennzeichnet wird: ‚Eine Welt der Furcht, des Verrats und der Qual, eine Welt des Tretens und Getretenwerdens, eine Welt, die nicht weniger grausam, sondern grausamer werden wird, je weiter sie sich entwickelt. Fortschritt in unserer Welt bedeutet Fortschreiten zu größerer Pein. Die alten Kulturen machten geltend, daß sie auf Liebe und Gerechtigkeit gegründet seien. Die unsrige ist auf Haß gegründet. Wenn Sie sich ein Bild der Zukunft ausmalen wollen – stellen Sie sich einen Stiefel vor, der in ein menschliches Gesicht tritt — immer und immer wieder.‘“

Anfang 1950 nutzte die DDR-Zeitung „Neues Deutschland“ die Szenerie in „1984“ noch, um der westlichen Welt einen Spiegel vorzuhalten. Unter der Überschrift „Der Tritt ins menschliche Gesicht“ wurde am 17. Februar 1950 aus dem Buch zitiert: „Kürzlich starb in London der Schriftsteller George Orwell. Sein Zukunftsroman ‚Im Jahre 1984‘ ist das Sensationsbuch der englisch sprechenden Länder. Es beschreibt das Leben in dem utopischen Staat ‚Ozeanien‘ (mit Dollarwährung), das durch die folgenden Leitsätze gekennzeichnet wird: ‚Eine Welt der Furcht, des Verrats und der Qual, eine Welt des Tretens und Getretenwerdens, eine Welt, die nicht weniger grausam, sondern grausamer werden wird, je weiter sie sich entwickelt. Fortschritt in unserer Welt bedeutet Fortschreiten zu größerer Pein. Die alten Kulturen machten geltend, daß sie auf Liebe und Gerechtigkeit gegründet seien. Die unsrige ist auf Haß gegründet. Wenn Sie sich ein Bild der Zukunft ausmalen wollen – stellen Sie sich einen Stiefel vor, der in ein menschliches Gesicht tritt — immer und immer wieder.‘“

Aber nur wenige Monate später tappte Moskau bereits in die Propagandafalle. Statt den Sozialisten Orwell zu vereinnahmen, seine linke Gesinnung, seinen Kampf im spanischen Bürgerkrieg an der Seite der Volksfront zu würdigen, beschuldigte ihn Isaak Anissimow in der Prawda vom 12. Mai 1950, ein „Feind der Menschheit“ zu sein (zitiert nach der deutschen Übersetzung von Ivo Gloss). Seine Romane seien antikommunistische Hetzwerke. Dieses Verdikt aus Stalins Sprachrohr, der „Prawda“, besiegelte das Schicksal des Buches und seines Autors im Ostblock für die nächsten fast 40 Jahre: „Die Feinde der Menschheit, die Anstifter eines neuen Weltkrieges, wissen sehr wohl, dass ihre verbrecherischen blutigen Absichten niemals Wirklichkeit werden, wenn es ihnen nicht gelingt, die Völker zu täuschen. Sie scheuen keine Ausgaben für den massiven Einsatz aller Mittel der Provokation und der Erpressung, um das Bewusstsein der Massen mit ihrem Gift zu vernebeln. Unter anderem bedienen sie sich dazu auch der Prostituierung der Literatur. (…) Große Verbreitung haben in letzter Zeit phantastische Romane und Novellen erlangt, in denen äußerst düstere Vorhersagen darüber getroffen werden, was die Menschheit in näherer Zukunft zu erwarten hat. Die Verfasser derartiger Prognosen entwerfen mit sicherem Strich Bilder eines dritten oder gar vierten Weltkrieges, weiden sich an der Darstellung der Schrecken der massenhaften Vernichtung von Menschen durch den Einsatz atomarer und bakteriologischer Waffen und sagen voller Häme das unausweichliche baldige Ende der Kultur, der Kunst und der Menschheit überhaupt voraus. (…) Die Werke der menschenverachtenden Fantastik sind einander sehr ähnlich. Doch besonders abscheulich sind zwei Bücher, die vehement beworben und überall verlegt werden, wohin der verderbliche Einfluss des amerikanischen Imperialismus reicht. Dies sind die Bücher der anglo-amerikanischen Kosmopoliten A. Huxley – ‚Affe und Wesen‘ – und G. Orwell – ‚1984‘. Beide Bücher sollen Angst vor der Zukunft erzeugen. (…) Herr Orwell ist in allem vergleichbar mit Herrn Huxley, insbesondere in seiner Verachtung des Volkes und in dem Bemühen, den Menschen zu verleumden. Und wenn der eine schreit: ‚Die Stimme des Proletariats, das ist die Stimme des Teufels‘, dann steht auch der andere nicht zurück, giftigen Geifer verspritzend und das Bild einer schrecklichen Zukunft ausmalend, die der Menschheit angeblich vorherbestimmt sei, dem Volk die Schuld an allem Unglück zuzuschreiben. Er ist genötigt einzuräumen, dass der Kapitalismus bis zum Jahr 1984, in dem der Roman angesiedelt ist, aufgehört hat zu existieren. Doch nur um den Weg frei zu machen für endlose Kriege und den Verfall der Menschheit, die auf das Niveau von roboterähnlichen, „Prolos“ genannten Wesen herabgesetzt wird. Verständlicherweise ist das schmutzige Buch Orwells ganz im Sinne solcher Leiborgane der amerikanischen Propaganda wie ‚Reader’s Digest‘, das dieses Werk druckte, und ‚Life‘, wo es mit einer Vielzahl von Illustrationen vorgestellt wurde.“

Bereits auf dem DDR-Schriftstellerkongress im Juli 1950 schloss sich der Autor Alexander Abusch dieser Interpretation an, in dem er feststellte: „Auf der Suche nach dem Zukunftsträchtigen in der Literatur lernt man die historische Rolle der Sowjetliteratur in unserem Zeitalter verstehen. Die Invasion der amerikanisch gelenkten Literatur in Westdeutschland dagegen bringt uns Werke des bürgerlichen Niedergangs, eine Literatur der ‚hoffnungslosen Geschlechter‘ und der Atomisierung aller positiven menschlichen Werte. Die Literatur wird oft zur klinischen Studie, die das gesellschaftliche und auch persönliche Krankheitsbild des Autors offenbart, der selbst ein klinischer Fall zu werden beginnt. Oder die Literatur stellt sich mit den sadistischen Phantasien eines George Orwell, kosmopolitisch frisiert, in den Dienst der brutal-nüchternen, imperialistischen Ziele des amerikanischen Jahrhunderts.“ (Neues Deutschland vom 4. Juli 1950.)

Der britische Philologe und Historiker Arthur Leslie Morton sah dies genauso. In seiner Betrachtung über die englischen Utopien verortete er sowohl Huxleys als auch Orwells Romane unter den antikommunistischen Antiutopien: „In fast allen diesen Büchern liegt der Hauptton auf dem Rückzug – Rückzug in die Phantasie, in eine unwissenschaftliche Nutzbarmachung der „Wissenschaft“, in Trübsal um der Trübsal willen. In fast allen ist der Glaube aufgegeben, daß eine gerechte und anständige Gesellschaft möglich ist und aus der bestehenden Gesellschaft erwachsen kann. In neuerer Zeit ist dieser Rückzug zu einer wilden Flucht geworden, und in Büchern wie Aldous Huxleys ‚Ape and Essence‘ (1948) und George Orwells ‚Nineteen Eighty-Four‘ (1949) herrscht offenste Reaktion, sich der „tatsächlichen Verwirklichung“ von Utopia zu widersetzen, und die tiefe Überzeugung, daß wir an allen bestehenden Institutionen festhalten müssen, wie korrupt sie auch immer sein mögen, da jegliche Änderung nur eine Wendung zum Schlechten sein kann. (…) Man möchte annehmen, daß dieses Buch (Affe und Wesen, WB) den äußersten Tiefstand darstellt, auf dem das neue Genre der ‚Anti-Utopien‘ herabsinken konnte, aber die Veröffentlichung von Orwells ‚Neuzehnhundertvierundachtzig‘, ein Jahr später, beraubte es selbst dieser Auszeichnung. (…) Die ganze Geschichte ist, wie ‚Ape and Essence‘, im Stile einer philosophischen Diskussion aufgemacht, aber als geistiger Angriff auf den Marxismus ist sie nicht einmal der Verachtung wert. Orwell bringt es hingegen mit großem Geschick fertig, sich die niedrigsten Befürchtungen und Vorurteile, welche die in Auflösung befindliche bürgerlicher Gesellschaft erzeugt, zunutze zu machen. Sein Ziel ist es nicht, einen Standpunkt zu verfechten, sondern im Denken seiner Leser die vernunftwidrige Überzeugung entstehen zu lassen, daß jeglicher Versuch, den Sozialismus zu verwirklichen, zu einer Welt von Korruption, von Folterungen und Unsicherheit führen müsse. Um dies zu erreichen, ist ihm keine Verleumdung zu ungeheuerlich, kein Mittel zu schmutzig. „Neuzehnhundertvierundachtzig“ ist, zumindest für England, bis heute das letzte Wort in konterrevolutionärer Apologetik. (zitiert nach: A. L. Morton, Die englische Utopia, Dietz Verlag, Berlin, Dietz Verlag, 1958.)

Der britische Philologe und Historiker Arthur Leslie Morton sah dies genauso. In seiner Betrachtung über die englischen Utopien verortete er sowohl Huxleys als auch Orwells Romane unter den antikommunistischen Antiutopien: „In fast allen diesen Büchern liegt der Hauptton auf dem Rückzug – Rückzug in die Phantasie, in eine unwissenschaftliche Nutzbarmachung der „Wissenschaft“, in Trübsal um der Trübsal willen. In fast allen ist der Glaube aufgegeben, daß eine gerechte und anständige Gesellschaft möglich ist und aus der bestehenden Gesellschaft erwachsen kann. In neuerer Zeit ist dieser Rückzug zu einer wilden Flucht geworden, und in Büchern wie Aldous Huxleys ‚Ape and Essence‘ (1948) und George Orwells ‚Nineteen Eighty-Four‘ (1949) herrscht offenste Reaktion, sich der „tatsächlichen Verwirklichung“ von Utopia zu widersetzen, und die tiefe Überzeugung, daß wir an allen bestehenden Institutionen festhalten müssen, wie korrupt sie auch immer sein mögen, da jegliche Änderung nur eine Wendung zum Schlechten sein kann. (…) Man möchte annehmen, daß dieses Buch (Affe und Wesen, WB) den äußersten Tiefstand darstellt, auf dem das neue Genre der ‚Anti-Utopien‘ herabsinken konnte, aber die Veröffentlichung von Orwells ‚Neuzehnhundertvierundachtzig‘, ein Jahr später, beraubte es selbst dieser Auszeichnung. (…) Die ganze Geschichte ist, wie ‚Ape and Essence‘, im Stile einer philosophischen Diskussion aufgemacht, aber als geistiger Angriff auf den Marxismus ist sie nicht einmal der Verachtung wert. Orwell bringt es hingegen mit großem Geschick fertig, sich die niedrigsten Befürchtungen und Vorurteile, welche die in Auflösung befindliche bürgerlicher Gesellschaft erzeugt, zunutze zu machen. Sein Ziel ist es nicht, einen Standpunkt zu verfechten, sondern im Denken seiner Leser die vernunftwidrige Überzeugung entstehen zu lassen, daß jeglicher Versuch, den Sozialismus zu verwirklichen, zu einer Welt von Korruption, von Folterungen und Unsicherheit führen müsse. Um dies zu erreichen, ist ihm keine Verleumdung zu ungeheuerlich, kein Mittel zu schmutzig. „Neuzehnhundertvierundachtzig“ ist, zumindest für England, bis heute das letzte Wort in konterrevolutionärer Apologetik. (zitiert nach: A. L. Morton, Die englische Utopia, Dietz Verlag, Berlin, Dietz Verlag, 1958.)

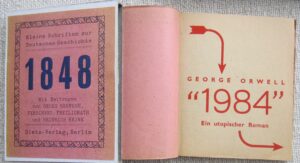

Der Westen nutzte diese Einschätzung und verstärkte seine Propaganda. In Deutschland, insbesondere in Westberlin, wurden Tarnschriften des Romans produziert und in die DDR geschmuggelt. Das war Teil des sogenannten „Broschürenkriegs“ zwischen Ost und West. Beide Seiten produzierten Propagandamaterial und verschickten es mit der Post oder per Ballon in das gegnerische Gebiet. Bereits 1951 war eine getarnte Ausgabe von „1984“ im Gewand einer Geschichte der Revolution von 1848 Gegenstand einer Gerichtsverhandlung gegen Abiturienten aus dem sächsischen Werdau. Zu den Weltjugendfestspielen im Sommer 1951 in Ostberlin erhielt der Roman einen anderen Tarnumschlag – verwendet wurde eine DDR-Broschüre von 1950 mit dem Pionierauftrag „Für Frieden und Völkerfreundschaft“ anlässlich der Vorbereitung des Treffens. Diese etwas gekürzte Fassung des Romans auf 95 Seiten Dünndruckpapier verteilte man während der Veranstaltung.

Der Westen nutzte diese Einschätzung und verstärkte seine Propaganda. In Deutschland, insbesondere in Westberlin, wurden Tarnschriften des Romans produziert und in die DDR geschmuggelt. Das war Teil des sogenannten „Broschürenkriegs“ zwischen Ost und West. Beide Seiten produzierten Propagandamaterial und verschickten es mit der Post oder per Ballon in das gegnerische Gebiet. Bereits 1951 war eine getarnte Ausgabe von „1984“ im Gewand einer Geschichte der Revolution von 1848 Gegenstand einer Gerichtsverhandlung gegen Abiturienten aus dem sächsischen Werdau. Zu den Weltjugendfestspielen im Sommer 1951 in Ostberlin erhielt der Roman einen anderen Tarnumschlag – verwendet wurde eine DDR-Broschüre von 1950 mit dem Pionierauftrag „Für Frieden und Völkerfreundschaft“ anlässlich der Vorbereitung des Treffens. Diese etwas gekürzte Fassung des Romans auf 95 Seiten Dünndruckpapier verteilte man während der Veranstaltung.

Auch ein Jahrzehnt später wurde der Roman gelegentlich als abschreckendes Beispiel westlicher Science Fiction zitiert. So glaubte der ehemalige stellvertretende Volksbildungsminister Hans-Joachim Laabs in seiner Kritik an der utopischen Literatur in der DDR, nicht nur „Ganymed auf falschem Kurs“ zu sehen, und meinte dann am 9. März 1963 im „Neuen Deutschland“ unter der Teilüberschrift „Auf Leninsche Art träumen“: „Auch heute benutzen die Imperialisten die utopische Literatur zur Steigerung der Kriegshysterie. Berüchtigt wurde das Machwerk ‚1989‘ (sic!) von Orwell, eine Verunglimpfung der auch vom Verfasser als ‚unabwendbar‘ unterstellten sozialistischen Zukunft der ganzen Gesellschaft.“

Ob der auf das Wendejahr geänderte Titel nun ein Fehler des Setzers, die Unkenntnis des Autors oder eine weitsichtige Vorausschau war, lässt sich heute nicht mehr feststellen.

„1984“ führt auf direktem Wege ins DDR-Gefängnis

In der Folgezeit wurde das Buch zur begehrten Schmuggelware, gleichzeitig zum Beweismittel der Staatsmacht für antisozialistisches Gedankengut. Davon zeugen zahlreiche Gerichtsurteile und persönliche Schicksale. Nur wenige Fälle gelangten (zur Abschreckung) in die DDR-Presse: So berichtete das CDU-Blatt „Neue Zeit“ am 28 November 1957 über den Prozess gegen den Theologen Georg-Siegfried Schmutzler, der unter anderem aus dem Roman „1984“ gegenüber Mitgliedern seiner Leipziger Studentengemeinde zitiert hatte. Gegen ihn wurden fünf Jahre Haft gefordert und verhängt. Noch 1978 wurde ein junger Theologe in Karl-Marx-Stadt für ein vergleichbares Delikt zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Auch er hatte das Buch „1984“ an Bekannte weitergegeben. In der Urteilsbegründung kam das Gericht zu folgender Einschätzung: „Das Buch „1984“ soll dazu dienen, den Sozialismus zu verteufeln und zu verunglimpfen. Dabei wird insbesondere die Sowjetunion sowie die führende Rolle der marxistisch-leninistischen Partei diffamiert, indem das Leben im Jahre 1984 als düster und grau geschildert wird und die Menschen dem ideologischen und physischen Zwang der Partei als einer „hypnotischen Macht“ unterworfen sind. (…) Der Angeklagte las das Buch und erkannte im Ergebnis dessen gegen den Sozialismus gerichteten Inhalt, wobei die sozialistische Gesellschaft als eine totalitäre Machtausübung gekennzeichnet mit Unfreiheit, ideologischem Zwang und Unterjochung breiter Massen dargestellt wurde. (…) Die Verbreitung dieses hetzerischen Machwerks durch den Angeklagten erfolgte insbesondere unter der Zielsetzung, seine Bekannten damit vertraut zu machen und die bei ihnen zum Teil bestehende ablehnende Haltung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR zu bestärken. (…) Die Tatsache, daß dieses Machwerk besonders in den letzten Jahren gezielt, und zwar im Rahmen der ideologischen Diversion gegen die DDR gerichtet wird, beweist einmal mehr, daß den Feinden des Sozialismus alles gelegen kommt, was ihrer Zielstellung der inneren Unterhöhlung der sozialistischen Gesellschaftsordnung dient.“

Dieses und weitere Schicksale hat Baldur Haase, selbst wegen eines Gesprächs über „1984“, das ihm ein Freund zugeschickt hatte, zu drei Jahren und drei Monaten Zuchthaus verurteilt, im Jahr 2005 in seiner Schrift „George Orwells Bücher und wie sie Orwells Leser in der DDR ins Zuchthaus führten“ für den Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR zusammen getragen.

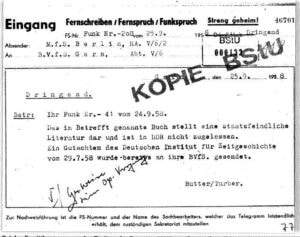

In diesem Zusammenhang ist ein staatliches Gutachten zu seinem Gerichtsprozess besonders aussagekräftig. Im Rahmen der Vorbereitung seines Prozesses wandte sich die Bezirksdienststelle Gera des Ministeriums für Staatssicherheit an die Berliner Zentrale und erhielt postwendend ein Schriftstück aus dem damaligen Deutschen Institut für Zeitgeschichte. Der stellvertretende Abteilungsleiter Otto Forchmann hielt zum Roman „1984“ auf gut zwei Schreibmaschinenseiten im Ergebnis fest: „Das Buch ist weit mehr als ein utopischer Roman. Es ist das Phantasiegebilde eines Schriftstellers, der den Kalten Krieg zum System erhebt und seinen Haß gegen die Sowjetunion, gegen die Partei der Arbeiterklasse zum Ausdruck bringt und mit der Hilfe von Grausamkeitsschilderungen und Hirngespinsten unter Benutzung von geschickten technischen Schilderungen seinen Leserkreis in dieser Einsicht beeinflussen will, um jedes Bestreben, den Frieden zu erhalten und die Koexistenz zu unterstützen, zu vernichten. Das Buch ist nicht nur staatsgefährdend, sondern es stellt in der Hand seines Lesers staatsfeindliches, besonders gegen die UdSSR und alle sozialistischen Staaten gerichtetes Hetzmaterial dar. Die Verbreitung und jeder Vertrieb sollten unter allen Umständen beobachtet und mit allen staatlichen Mitteln verhindert werden.“ (im Archiv B. Haase, Jena, Deutsches Institut für Zeitgeschichte vom 29. Juli 1958.)

Als Beispiel mangelnder Wachsamkeit wurde von Forchmann noch die Verbreitung des Romans während der Weltjugendfestspiele 1951 erwähnt.

Die Saat der tendenziösen Interpretation von Orwells Werk war also im Osten voll aufgegangen und hatte paranoide Formen angenommen. Dies findet sich auch in den wenigen biografischen Angaben von DDR-Nachschlagewerken. So heißt es in der von Georg Seehase herausgegebenen Sammlung „Englische Literatur im Überblick“ (Leipzig, Reclam, 1986) über den Autor und sein Werk: „Von der sozialen Bezogenheit der Literatur in den dreißiger Jahren beeinflußt war der als Sohn eines britischen Beamten in Indien geborene George Orwell (Pseudonym für Eric Arthur Blair; 1903 – 1950). (…) Mit einem vagen Sozialismusmodell vor Augen, das sich aber dem Klassencharakter revolutionärer Umwälzung verschloß, kämpfte er zunächst im Spanischen Bürgerkrieg in einer sektiererischen Splittergruppe. (…) Sein letzter Roman ‚Nineteen Eighty-Four‘ (1949; 1984, dt), der in utopischer Form den Untergang der Menschlichkeit unter einem klassenindifferent gefaßten totalitären Regime beschreibt, konnte zumindest im Sinne der antikommunistischen Propaganda in den imperialistischen Ländern wirkungsvoll eingesetzt werden. (…) Die ideologische Entwurzelung kehrte sich bei George Orwell mit seiner Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Anarchisten in jenen Antikommunismus, der sein spätes Schaffen in Form der Anti-Utopie einen programmatisch antikommunistischen und sowjetfeindlichen Charakter verlieh und in diesem Sinn massenhafte Verbreitung erfuhr.“

Das Buch konnte nur unter persönlicher Gefahr besessen oder gar weitergegeben werden. Trotzdem kursierte es in verschiedenen Varianten. So berichtet die Autorin Susanne Gottschalk in einem Kommentar, dass sie „1984“ damals „auf einer alten Erika-Schreibmaschine mit fünf oder mehr Durchschlägen komplett abgeschrieben“ habe. Und natürlich stand es in den Giftschränken der großen Bibliotheken von Universitäten und SED-Instituten. Bei begründeten Anträgen für Forschungsarbeiten bekam man ggf. Zugang dazu. Für die Infiltration des sowjetischen Machtraums waren die Bücher Orwells zur ideologischen Superwaffe geworden. Während sich die eine Seite bedroht fühlte, konnte die andere Seite damit drohen, ohne schweres Gerät einzusetzen.

Das Jahr 1984 bringt eine neue Sicht auf „1984“

Ausgerechnet im Jahr 1984 kam man in der DDR zu einer etwas differenzierteren Betrachtung des Romans. Den Ton gab die sowjetische Regierungszeitung „Iswestija“ am 15. Januar 1984 vor. 1984 wurde eine Langfassung als Propagandabroschüre des ANP-Verlages Moskau in deutscher Sprache veröffentlicht. Dort blieb der Journalist Melor Sturua – der Vorname ist eine Abkürzung von „Marx, Engels, Lenin; Oktober Revolution“ – zwar beim Vokabular der Stalinära: „George Orwell, ein Renegat des Sozialismus, der aus einem Weggefährten des Fortschritts zu einem Spion der Reaktion wurde, entwarf in seinem mit den Mitteln der gesellschaftspolitischen Utopie geschriebenen Roman als eine Karikatur auf unsere Gesellschaftsordnung am Beispiel des Labour-regieren England, das in ein ‚kommunistisches System hinüberwuchs‘.“ Aber er stellt dann fest: „Wie es nicht anders sein konnte, trieb die Geschichte böses Spiel mit dem Autor und auch mit seinen Apologeten. Von 1949 bis 1984 hat jedes Jahr immer klarer und überzeugender bewiesen, daß Orwell, ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, nicht eine Karikatur auf den Sozialismus und Kommunismus gezeichnet hat, sondern ein durchaus wirklichkeitsgetreues Bild des modernen Kapitalismus und Imperialismus. Das, was Orwells ausgefallene Phantasie zum besten gegeben hat, ist in der westlichen Welt, vor allem in den USA, diesem wahren und nicht erfundenen Zentrum des Bösen, Wirklichkeit geworden.“

So versuchte der stellvertretende Kulturminister der DDR Klaus Höpcke 1984 in der SED-Zeitschrift „Einheit“ aus gegebenem Anlass eine Interpretation des Werkes. Höpcke war in dieser Funktion Leiter der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel (HV). Wie im oben bereits zitierten Artikel des „Neuen Deutschland“ von 1950 bemühte er sich, den Inhalt von „1984“ wiederum auf „den heutigen Kapitalismus und seine staatsmonopolistischen Herrschaftsformen“ zu beziehen. Denn das Werk wurde „selbst zum Objekt der Manipulation. Unter der Fuchtel der Lenker der Fernseh-, Film-, Funk-, Presse- und Buchproduktion in den entwickelten kapitalistischen Industriestaaten wurde es zu einer Vision erklärt, die angeblich kommunistische Verhältnisse spiegele.“ Aber, so fährt er fort, „unverblendeten Geistern indes gehen Lichter auf. Wenn ihnen so viel Orwellsches in ihrem Alltag begegnet – kann das vielleicht etwas damit zu tun haben, daß es sich um Entwicklungstrends des gewöhnlichen Kapitalismus handelt? (…) Die grotesken Bilder im Buch treffen charakteristische Züge kapitalistischer Wirklichkeit. Nehmen wir die bei Orwell vorkommende Neusprache. Es handelt sich um eine Nicht-Sprache – eine Sprache, die nicht geeignet ist, daß Menschen miteinander sprechen, sich verstehen, streiten, füreinander wirken, übereinander urteilen können.“

So versuchte der stellvertretende Kulturminister der DDR Klaus Höpcke 1984 in der SED-Zeitschrift „Einheit“ aus gegebenem Anlass eine Interpretation des Werkes. Höpcke war in dieser Funktion Leiter der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel (HV). Wie im oben bereits zitierten Artikel des „Neuen Deutschland“ von 1950 bemühte er sich, den Inhalt von „1984“ wiederum auf „den heutigen Kapitalismus und seine staatsmonopolistischen Herrschaftsformen“ zu beziehen. Denn das Werk wurde „selbst zum Objekt der Manipulation. Unter der Fuchtel der Lenker der Fernseh-, Film-, Funk-, Presse- und Buchproduktion in den entwickelten kapitalistischen Industriestaaten wurde es zu einer Vision erklärt, die angeblich kommunistische Verhältnisse spiegele.“ Aber, so fährt er fort, „unverblendeten Geistern indes gehen Lichter auf. Wenn ihnen so viel Orwellsches in ihrem Alltag begegnet – kann das vielleicht etwas damit zu tun haben, daß es sich um Entwicklungstrends des gewöhnlichen Kapitalismus handelt? (…) Die grotesken Bilder im Buch treffen charakteristische Züge kapitalistischer Wirklichkeit. Nehmen wir die bei Orwell vorkommende Neusprache. Es handelt sich um eine Nicht-Sprache – eine Sprache, die nicht geeignet ist, daß Menschen miteinander sprechen, sich verstehen, streiten, füreinander wirken, übereinander urteilen können.“

Dabei spart er natürlich nicht mit Kritik am Autor: „Das macht eine der Begrenzt-, ja Beschränktheiten seiner Utopie aus. Sie vermittelt das lähmende Gefühl der Ohnmacht. In dieser Sicht des Autors spiegelt sich, daß Orwell der revolutionären Strömung der Arbeiterbewegung, der er zeitweilig schwärmerisch angehangen hatte, nie tief, fest und eng verbunden war. Die Kräfte, die imstande sind, die Entmachtung des Menschen zu überwinden, waren jedoch schon lange vor dem Zeitpunkt, da der Roman geschrieben wurde, auf dem Plan. Sie organisieren sich in unseren Tagen noch stärker. Denn sie müssen erkennen, daß die grauenvollen Visionen, die Orwell in seinem Buch entwarf, in ihrer Welt mehr und mehr Alltag zu werden im Begriff sind. Der Versuch, Orwells Buch weiter als Geschoß in der antikommunistischen Propaganda scharf zu halten, ist ein Ausdruck der historischen Defensive des Imperialismus.“

In der kulturpolitischen Wochenzeitung „Sonntag“ betrachtete Günther Klotz in einem ganzseitigen Artikel das Buch und seinen Autor aus verschiedenen Perspektiven. „Als antikommunistisches Feldgeschrei bleibt die Jahreszahl schon einigen im Halse stecken. Das hat einen erschreckenden Grund: Im Spiegel des Romans tauchen die eigenen Umrisse auf. Wie konnte das passieren“, fragt er an die westlichen Medien gerichtet. Und er stellt fest, dass viele, die diese Chiffre benutzen, den ganzen Roman gar nicht kannten. Denn sowohl in den USA als auch in Westdeutschland erschienen „gefriergetrocknete Kurzfassungen, tendenziös gekürzte Fassungen oder sensationalistisch illustrierte Textruinen für die Massenverbreitung. Der Roman war in einer Weise bearbeitet, daß nur eine vom Gut-Böse-Schema vereinfachte Story übrigblieb, die sich ganz und gar für den gesteuerten Antikommunismus benutzen ließ. Der deutschen Übersetzung von Wagenseil wurde vorgehalten, sich mit Glättungen, Tilgungen, Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Original als durchaus verträglich mit der offiziellen amerikanischen Kulturpolitik zu zeigen. Insbesondere sei der Anhang über die Neusprache, die nicht der Sprache sozialistischer Länder, sondern dem verschleiernden Sprachgebrauch der westlichen Regierungen und Medien entsprang, auffällig beschnitten. Er belegt dies sogleich: Sie kehren die Sprache um, sagen ‚Sozialpartnerschaft‘ für Ausbeutung, ‚Freiheit‘ für Verfolgung von Minderheiten, ‚Menschenrechte‘ für Massenarbeitslosigkeit, ‚Verteidigung‘ für die Aufstellung atomarer Erstschlagswaffen. (…) Und da sie nichts so fürchten wie das eigene Volk, richten sie einen totalen Überwachungsstaat ein, damit niemand mehr über das Kuckucksnest fliegt. Auf den Inhalt des Romans wird kaum eingegangen (15 Zeilen), wohl werden aber Wertungen geliefert: Dieser Held rebelliert also nicht.

In der kulturpolitischen Wochenzeitung „Sonntag“ betrachtete Günther Klotz in einem ganzseitigen Artikel das Buch und seinen Autor aus verschiedenen Perspektiven. „Als antikommunistisches Feldgeschrei bleibt die Jahreszahl schon einigen im Halse stecken. Das hat einen erschreckenden Grund: Im Spiegel des Romans tauchen die eigenen Umrisse auf. Wie konnte das passieren“, fragt er an die westlichen Medien gerichtet. Und er stellt fest, dass viele, die diese Chiffre benutzen, den ganzen Roman gar nicht kannten. Denn sowohl in den USA als auch in Westdeutschland erschienen „gefriergetrocknete Kurzfassungen, tendenziös gekürzte Fassungen oder sensationalistisch illustrierte Textruinen für die Massenverbreitung. Der Roman war in einer Weise bearbeitet, daß nur eine vom Gut-Böse-Schema vereinfachte Story übrigblieb, die sich ganz und gar für den gesteuerten Antikommunismus benutzen ließ. Der deutschen Übersetzung von Wagenseil wurde vorgehalten, sich mit Glättungen, Tilgungen, Verschiebungen und Veränderungen gegenüber dem Original als durchaus verträglich mit der offiziellen amerikanischen Kulturpolitik zu zeigen. Insbesondere sei der Anhang über die Neusprache, die nicht der Sprache sozialistischer Länder, sondern dem verschleiernden Sprachgebrauch der westlichen Regierungen und Medien entsprang, auffällig beschnitten. Er belegt dies sogleich: Sie kehren die Sprache um, sagen ‚Sozialpartnerschaft‘ für Ausbeutung, ‚Freiheit‘ für Verfolgung von Minderheiten, ‚Menschenrechte‘ für Massenarbeitslosigkeit, ‚Verteidigung‘ für die Aufstellung atomarer Erstschlagswaffen. (…) Und da sie nichts so fürchten wie das eigene Volk, richten sie einen totalen Überwachungsstaat ein, damit niemand mehr über das Kuckucksnest fliegt. Auf den Inhalt des Romans wird kaum eingegangen (15 Zeilen), wohl werden aber Wertungen geliefert: Dieser Held rebelliert also nicht.

In der Einschätzung des Romans zu anderen Utopien konstatiert Klotz, dass er „zu Recht in die Tradition der englischen Utopia eingeordnet und vor allem mit Swift in Verbindung gebracht wird. Gleichwohl bleibe er in seiner Gedankengröße hinter Thomas More, …. und auch den negativen Utopisten Huxley und Golding weit zurück.“

Im Fazit hält er fest: „Im Laufe seiner Geschichte hat sich der Sozialismus als dauerhaft demokratischer erwiesen, als sich Orwell vorstellen wollte. In dem Maße, wie wir uns der Widersprüche in der Entwicklung des Sozialismus bewußt geworden sind, wurden Einseitigkeiten vermieden und die Widersprüche als Anstöße weiter fortschreitender Prozesse genutzt.“ Der überraschende Schlusssatz lautet, dass „Orwell in unseren literaturhistorischen Diskurs aufgenommen werden“ kann. Auch in der Lehrerbildung sollte das Thema nicht ausgespart werden. So stellte die Anglistin Brunhild de la Motte-Sherman am 16. April 1984 in einem Vortrag, der 1985 in der „Wissenschaftliche(n) Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule“ veröffentlicht wurde, Autor und Roman im Rahmen der marxistisch-leninistischen Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Potsdam vor. Eingangs hielt sie fest: „Mit Beginn des Jahres 1984, dem Visionsjahr aus George Orwells gleichlautendem Roman wurde das Thema der absoluten Manipulation wieder zum bestimmenden Tenor in den westlichen Massenmedien. Dabei spielte Orwells Buch, das inzwischen zum Symbol gewordene Schlagwort innerhalb der anti-kommunistischen Propaganda geworden ist, eine Schlüsselrolle, obwohl der Autor es einst als Ausdruck liberaler Geisteshaltung verstanden wissen wollte. Damit wird deutlich, daß objektive Intention eines Autors und objektive Wirkung seines Buches recht weit auseinandergehen können.“

Nach einer kurzen Inhaltsangabe und biografischen Angaben zum Autor kommt sie zu einem ähnlichen Schluss wie Höpcke und Klotz: „Konfrontiert mit einer Realität, in der Atomraketen gegen den Willen der Bevölkerung stationiert werden, in der das soziale Überwachungssystem zwecks Einschüchterung oppositioneller Kräfte perfekt ist und die Meinungsmanipulation durch Halbwahrheiten oder Falschinformationen einen beängstigenden Grad erreicht hat, erkennen fortschrittliche Menschen in den kapitalistischen Ländern, daß Orwells Prognosen in ihrer eigenen Welt mehr und mehr Alltag werden, selbst wenn diese nicht so trist ist wie im Roman. Es fällt deshalb heute schwer, das Buch „1984“ uneingeschränkt für die anti-kommunistische Propaganda zu nutzen – es kommt damit der ursprünglichen Intention seines Autors wieder näher.“

Neben dem leichten Schwenk in der Interpretation vom Orwells Roman zeigen diese Artikel vor allem eines: den „Mythos 1984“ konnte der Leser in der DDR auch 1984 nur aus zweiter Hand in Form einer bewertenden Darstellung wahrnehmen. Ein direkter Zugang zum Werk, sich selbst ein Bild machen, war ihm weiterhin nicht möglich. Diesen Umgang mit unerwünschter Literatur im Leseland DDR bezeichnete der Unabhängige Historikerverband in seinem Gründungsaufruf vom 11. Januar 1990 als „Kalte Bücherverbrennung“.

Warum „1984“ letztlich doch nicht in der DDR erschien

Das ideologische Tauwetter in der Sowjetunion nach der Machtübernahme durch Michail Gorbatschow, den neuen Generalsekretär der sowjetischen Kommunisten, im März 1985 brachte auch in der Kulturpolitik eine vorsichtige Öffnung mit sich. Zwar stellte Kurt Hager, Chefideologe der SED, im Interview mit der Zeitschrift Stern Anfang April 1987 die Frage: „Würden Sie, nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?“ (siehe auch den Nachdruck in „Neues Deutschland“ vom 10. April 1987) und tat die Veränderungen im Ostblock als Fassadenrenovierung ab. Aber in der Praxis des real existierenden Sozialismus wurden Nischen größer, gleichzeitig stieg der Druck im Kessel. Nachdem Romane Orwells 1988 in der Sowjetunion und Polen erschienen, wurde man auch in der DDR mutiger. So gelangte der Roman „1984“ Ende 1988 in den Publikationsplan des Ost-Berliner SED-Verlages Volk und Welt. Intern hatte man sich bereits seit Anfang der 1970er Jahre mit dem Autor und seinem Werk beschäftigt. Davon zeugen zahlreiche Artikel aus dem westdeutschen Feuilleton im Verlagsarchiv. In der Vorankündigung für das Jahr 1990 (Redaktionsschluss Mai 1989) stand Orwells Roman unten auf Seite 19 des Verlagsprospekts. Der Roman sollte in der Sonderreihe mit der ex-libris-Ausstattung erscheinen und 16 (DDR)Mark kosten. Im Prospekt hieß es zu dem Roman: „Als eine erschütternde Warn-Utopie gegen Machtmißbrauch, Meinungsmanipulation und die Verfolgung Andersdenkender hat dieser Roman Orwells (1903-1950) Eingang in die Weltliteratur gefunden. Erzählt wird die tragische Geschichte zweier Menschen, die in dem Mechanismus eines totalitären Zukunftsstaates zerbrochen werden.“

Um die Edition für 1990 vorzubereiten, fand am 11. Oktober 1989 eine Redaktionsberatung statt, auf der der Lektor Klaus Schultz mit den weiteren Vorbereitungen beauftragt wurde. Dazu gehörte vor allem der Antrag auf Druckgenehmigung bei der HV, der inoffiziellen Zensurbehörde. Es wurde des Weiteren beschlossen, das Nachwort von Herbert W. Franke aus der Ullstein-Ausgabe nicht zu übernehmen. Die Beantragung der Druckgenehmigung auf dem dafür vorgesehenen Formblatt erfolgte unmittelbar darauf am 13. Oktober 1989 mit Unterschrift des Verlagsleiters (im Bundesarchiv Berlin vorhanden, Bestand DR 1/2397a). Beantragt wurden Papier- und Druckkontingent für 3.000 Exemplare. Beigefügt ist die fünfseitige Stellungnahme des Verlages vom 23. August 1989, in der vom Cheflektor unter anderem ausgeführt wurde: „‚1984‘ ist wie kaum ein literarisches Werk unseres Jahrhunderts genau dazu mißbraucht worden, wogegen es unter anderem eintritt: die Meinungsmanipulation.“

Um die Edition für 1990 vorzubereiten, fand am 11. Oktober 1989 eine Redaktionsberatung statt, auf der der Lektor Klaus Schultz mit den weiteren Vorbereitungen beauftragt wurde. Dazu gehörte vor allem der Antrag auf Druckgenehmigung bei der HV, der inoffiziellen Zensurbehörde. Es wurde des Weiteren beschlossen, das Nachwort von Herbert W. Franke aus der Ullstein-Ausgabe nicht zu übernehmen. Die Beantragung der Druckgenehmigung auf dem dafür vorgesehenen Formblatt erfolgte unmittelbar darauf am 13. Oktober 1989 mit Unterschrift des Verlagsleiters (im Bundesarchiv Berlin vorhanden, Bestand DR 1/2397a). Beantragt wurden Papier- und Druckkontingent für 3.000 Exemplare. Beigefügt ist die fünfseitige Stellungnahme des Verlages vom 23. August 1989, in der vom Cheflektor unter anderem ausgeführt wurde: „‚1984‘ ist wie kaum ein literarisches Werk unseres Jahrhunderts genau dazu mißbraucht worden, wogegen es unter anderem eintritt: die Meinungsmanipulation.“

Man verwies darauf, dass eine differenzierte Betrachtung des Romans bereits 1984 in der DDR-Presse versucht wurde (siehe die oben zitierten Beiträge von Höpcke und Klotz). Orwell wird als streitbarer Humanist und Künstler beschrieben, „der politische und soziale Realität an seinen eigenen Emotionen, den individuellen sozialistisch-liberalen Maßstäben wertete“. Gleichwohl lägen „die Bezüge auf die monopolkapitalistische Welt (…) deutlich auf der Hand und sind überdies von bürgerlichen Bewertern des Buches wie von unserer Seite ausführlich belegt worden.“ Im Schlusssatz wird auf zwei positive Gutachten verwiesen, die eine Edition nun befürworteten.

Am 30. Oktober 1989 erfolgte die Anfrage beim Ullstein-Verlag wegen einer Drucklizenz für die DDR. Diese wurde umgehend positiv mit einem Vertragsentwurf beantwortet, der am 5. Dezember 1989 vom Verlag Volk und Welt gegengezeichnet wurde. Für die 3.000 Exemplare vereinbarte man Lizenzgebühren in Höhe von 6.400 DM.

Aber bereits Anfang 1990, zwei Monate nach dem Fall der Mauer in Berlin, zog nüchternes Kalkül in die Verlagsplanungen bei Volk und Welt ein: man prüfte die Pläne vor dem Hintergrund der neuen Situation. War es wirtschaftlich noch möglich, bisherige kulturelle Nischen zu besetzen? Denn jeder Ostberliner konnte – sofern er denn D-Mark hatte – dieses Buch – und viele andere – in jeder Westberliner Buchhandlung erwerben. Oder zumindest in einer Bibliothek ausleihen. So wurde jetzt jede geplante Lizenzausgabe ernsthaft dahingehend geprüft, ob ihre Produktion und ihr Erschienen in der DDR noch (ökonomischen) Sinn machte. Für jede bereits verabredete Ausgabe besprach der Vertrieb, wie mir Monika Müller, ehemalige Leiterin Vertrieb und Marketing bei VuW persönlich mitteilte, daraufhin mit den Lizenzgebern der Westverlage, ob die Produktion noch erfolgen sollte oder ob man im Einzelfall den Vertrag wieder auflöst. Dies erfolgte dann für Orwells Roman „1984“ am 3. April 1990 „einvernehmlich“. So nachzulesen auf dem Exemplar des ursprünglichen Lizenzvertrages vom Dezember 1989.

So verhinderte letztlich der Zusammenbruch des DDR-Systems ein Erschienen von „1984“ in der DDR. Aber Big Brother lebt weiter.

Wolfgang Both, Berlin

Wolfgang Both ist Autor des Buches „Rote Blaupausen – Eine kurze Geschichte der sozialistischen Utopien“ (Berlin, Memoranda, 2021, über das Thema sprach er auch im Memoranda-Podcast). Er ist Mitglied des Science Fiction Clubs ANDYMON.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Demokratischen Salon im Mai 2025, deutsche Übersetzungen der zitierten Auszüge aus Essays und Briefen von George Orwell von Wolfgang Both. Internetlinks zuletzt am 4. Mai 2025. Der Essay beruht auf einem Vortrag des Autors vom 24. April 2025 in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Rahmen einer Vortragsreihe zum 40jährigen Jubiläum von ANDYMON. In allen Zitaten der DDR-Zeitungen und Zeitschriften wurde die Original-Orthographie beibehalten. Einige der zitierten Zeitschriften und Äußerungen, zum Beispiel die Zeitungen „Sonntag“ und „Einheit“ oder der komplette Aufruf zur Gründung des Unabhängigen Historikerverbandes, sind im Internet nicht verfügbar und können nur in Bibliotheken beziehungsweise im Bundesarchiv eingesehen werden. Verwendung der Abbildungen im Text nur mit Zustimmung des Autors. Titelbild: Statue von George Orwell vor dem Broadcasting House in London. Foto: Ben Sutherland. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 2.0.)