„… denen mitzuwirken versagt war“

Ostdeutsche Demokraten in der frühen Nachkriegszeit

„Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“ (Aus der Präambel des Grundgesetzes in der aktuellen Fassung.)

Der 9. November 1989 und der 3. Oktober 1990 – das sind die beiden Daten, die diese Fassung der Präambel des Grundgesetzes möglich machten. Damit wurde der Anspruch erfüllt, den die Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949 in die Präambel hineingeschrieben hatten. Sie haben auch „für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. / Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.“ Doch wer waren jene Deutschen, die sich in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) beziehungsweise der frühen DDR unter Einsatz ihres Lebens für eine freiheitlich-demokratische Verfassung eingesetzt haben? Ihnen hat die Bundesstiftung Aufarbeitung im Jahr 2024 anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes eine Ausstellung gewidmet: „… denen mitzuwirken versagt war.“ Schon im Titel nimmt die unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stehende Plakatausstellung den 1949 in der Präambel des Grundgesetzes formulierten Anspruch auf, für alle Deutschen gelten zu wollen – auch denen, die 1949 wieder unter einer Diktatur leben mussten.

Ostdeutscher Widerstand in der Nachkriegszeit

Collage „…denen mitzuwirken versagt war“. Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Pressematerial zur Ausstellung. Nachweise jedes einzelnen Bildes am Schluss dieses Essays.

Als vor 35 Jahren Hundertausende in der ganzen DDR demonstrierend auf die Straßen und Plätze gingen, Meinungs- und Pressefreiheit forderten, freie Wahlen und Reisefreiheit, wich das bis an die Zähne bewaffnete Regime vor den friedlichen Demonstranten zurück. Und weil es sich gegen die massenhaften Forderungen der Bevölkerung nicht mehr mit Gewalt zu helfen wusste, fiel es binnen weniger Wochen in sich zusammen. Die Ereignisse dieses Jahres schienen vielen damals – und erscheinen auch heute noch – wie ein Wunder. Sie stehen im krassen Gegensatz zur brutalen Niederschlagung des Volksaufstands 36 Jahre zuvor, am 17. Juni 1953. Schon damals protestierten im ganzen Land hunderttausende Menschen mit ganz ähnlichen Forderungen: freie Wahlen, Rücktritt der SED-Regierung und die Freilassung politischer Häftlinge. In beiden Fällen sprang – wie übrigens in anderen Ländern des Ostblocks 1956 in Ungarn und Polen oder 1968 in der CSSR – binnen kurzer Zeit ein Funke auf das ganze Land über und brachte Abertausende dazu, ihre Angst zu überwinden und mutig aufzustehen für Freiheit und Demokratie.

Was beim Blick auf die zahllosen Demonstranten von 1953 und 1989 jedoch leicht übersehen wird, sind die Schicksale der vielen Einzelnen, die oft schon lange vor den großen Protesten demokratische Grund- und Freiheitsrechte einforderten. Sie standen auf und handelten mutig, als die meisten anderen es noch nicht wagten. Und sie mussten dafür meist einen besonders hohen Preis zahlen – gerade und ganz besonders diejenigen, die gleich in den ersten Jahren nach dem Krieg der Errichtung der kommunistischen Herrschaft entgegentraten: drakonische Freiheitsstrafen unter oft unmenschlichen Haftbedingungen, Verschleppung in Arbeitslager und GULag, nicht wenige mussten sogar mit ihrem eigenen Leben zahlen. Diese Frauen und Männer sind heute oft vergessen, ihr Handeln und ihre Wege sind kaum bekannt. Dabei waren auch sie es, die die Funken des Widerstands mit erzeugten, die dann unerwartet – Mitte Juni 1953 und erneut im Herbst 1989 – auf das ganze Land übersprangen.

Diese Würdigung des Engagements der „ostdeutschen Demokraten“ für Grund- und Freiheitsrechte in den Jahren der Etablierung und Durchsetzung der kommunistischen Diktatur in Ostdeutschland steht nicht nur im Zeichen des 75-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes, das diese Grundrechte an die erste Stelle rückte und ihnen unmittelbare Gesetzeskraft verlieh. Sie kommt auch nicht nur 35 Jahre nach der glücklichen Selbstbefreiung der Ostdeutschen vom SED-Regime in der friedlichen Revolution im Herbst 1989.

Am 23. August 2024 jährte sich zum 85. Mal die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes von 1939. Mit dem Pakt der beiden totalitären Diktaturen nahm der Zweite Weltkrieg seinen Anfang. Sechs Jahre später hinterließ dieser von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft entfesselte Krieg einen verwüsteten Kontinent, den unfassbaren Völkermord an den europäischen Juden, und über 44 Millionen Tote in Europa – davon allein rund 27 Millionen in der Sowjetunion. Das Kriegsende bedeutete zugleich das vorläufige Ende deutscher Staatlichkeit: die vollständige Besetzung des ehemaligen Deutschen Reichs, die Flucht und Vertreibung von Millionen Deutschen aus den Ostgebieten, sowie sich anbahnende weitreichende Grenzverschiebungen.

Sowjetisierung nach Jalta

Der Machtbereich des zweiten totalitären Systems hingegen, des sowjetischen Stalinismus, erstreckte sich nun über ganz Osteuropa bis zur Elbe. Diese Tatsache steht am Anfang aller folgenden Entwicklungen. Ohne sie hätte es keine unfreie Entwicklung in Osteuropa gegeben, keine erneute Diktatur im Osten Deutschlands.

Schon nach dem Pakt mit Hitler hatte Stalin bis 1941 die der Sowjetunion neu einverleibten Gebiete mit größter Härte „sowjetisiert.“ Die Bevölkerung der drei baltischen Staaten, das östliche Polen – ein Gebiet, das heute die westliche Ukraine und den Westen von Belarus umfasst – sowie das vormals rumänische Bessarabien (heute die Republik Moldau) wurden mit massiven Repressionen überzogen. Das Schicksal dieser Länder und Regionen nach 1939 war eine Vorwegnahme dessen, was sich mit dem Vorrücken der Roten Armee ab 1944 erneut ereignete. In beiden Fällen war es eine „Revolution from Abroad“, wie es Jan Gross in seiner schon 1988 erschienen Untersuchung der sowjetischen Besatzung Polens nach September 1939 treffend formuliert hatte (Jan T. Gross, Revolution From Abroad – The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia, Oxford/Princeton,1988, eine aktualisierte Ausgabe ist 2002 erschienen.) Massenhafte Verhaftungen von sogenannten „Klassenfeinden“, die allgegenwärtige Ermunterung zur Denunziation und die Deportation und Ermordung großer Bevölkerungsgruppen waren die Folgen, als das sowjetische Regime sein „Regierungsprogramm“ binnen kürzester Zeit auf die von ihm besetzten Gebiete übertrug.

Als die Rote Armee wenige Jahre später den Angriff der nationalsozialistischen Wehrmacht zurückzudrängen begann – und damit auch den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung beendete – versuchten die neuen Bündnispartner Stalin, Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill, eine Wiederholung der Ereignisse von 1939-1941 im Einvernehmen mit dem sowjetischen Diktator zu verhindern. Insbesondere während der Beratungen der „Großen Drei“ in Jalta im Februar 1945 war es ein wichtiges Ziel Churchills und Roosevelts, sich mit Stalin auf eine gemeinsame Politik gegenüber den befreiten Ländern zu verständigen. In der „Erklärung über das befreite Europa“ einigte man sich darauf, zunächst repräsentative Übergangsregierungen einzusetzen und die Bedingungen zu schaffen, um baldmöglichst freie Wahlen abzuhalten.

Nach der Konferenz herrschte unter Amerikanern und Briten Optimismus. Dass man sich mit Stalin in dieser Frage einigen konnte, schien ein gutes Omen für die künftige Zusammenarbeit zu sein. Doch schon in den folgenden Wochen und Monaten zeigte das sowjetische Handeln, dass entweder die sowjetische Definition „demokratische Kräfte“ grundlegend von den Vorstellungen in London und Washington abwich – oder dass Stalin sich um diese Vereinbarung schlicht nicht scherte. Im April 1945 formulierte Stalin im Beisein des jugoslawischen Kommunisten Milovan Djilas seine Sicht auf den Krieg unverblümt: „Dieser Krieg ist nicht wie in der Vergangenheit; wer immer ein Gebiet besetzt, erlegt ihm auch sein eigenes gesellschaftliches System auf. Jeder führt sein eigenes System ein, so weit seine Armee vordringen kann. Es kann gar nicht anders sein.” (Milovan Djilas, Gespräche mit Stalin, Frankfurt am Main, Fischer, 1962).

Die Konturen der sowjetischen Macht im besetzten Osteuropa wurden teilweise zwar auch zu Verhandlungsmasse, können ohne die Berücksichtigung auch lokaler Akteure jedoch nicht angemessen verstanden werden (Norman Naimark, Stalin and the Fate of Europe – The Postwar Struggle for Sovereignty, Cambridge, Belknap, 2019). Doch am Ende entfaltete sich fast überall dort, wo die Rote Armee und damit die Sowjetunion sich festsetzte, über die nächsten Monate und Jahre ein allmähliches, nicht in jeder Hinsicht vorgeplantes, aber doch in den Grundzügen ähnliches Drehbuch. Sein Inhalt: die schrittweise Etablierung kommunistischer Diktaturen.

Anders jedoch als die radikal beschleunigte Sowjetisierung der besetzten Gebiete nach 1939 verliefen die Entwicklungen ab 1945 langsamer und zunächst scheinbar offener. Das sowjetische Rätesystem, hieß es zuweilen, sei auf andere Staaten gar nicht anwendbar. Keine Diktatur des Proletariats strebe man an, so äußerten sich viele (ost)europäische Kommunisten unmittelbar nach Kriegsende, sondern eine Volksdemokratie der antifaschistischen Kräfte. Stalins neue Partner nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion waren Demokraten und ihre wiederholt bekundeten Vorstellungen von der Nachkriegswelt galt es zumindest dem Anschein nach so weit als möglich zu berücksichtigen.

Stalin selbst inszenierte sich auf den Kriegskonferenzen bereits in diesem Sinne. Immer wieder erschien er als nur ein moderater primus inter pares seines Politbüros, den Molotov und andere „Kollegen“ im Politbüro sichtlich bedrängten. Die Strategie war nicht ohne Erfolg, wie die zeitgenössischen Wahrnehmungen Stalins durch britische und amerikanische Gesprächspartner zeigten. Zugleich offenbarten die Zusammenkünfte jedoch die engen Grenzen seines tatsächlichen Verständnisses parlamentarischer Demokratien. Als Churchill die britischen Wahlen verlor und daher während der Potsdamer Konferenz abberufen und durch Clement Attlee ersetzt wurde, erlebte der neue britische Premier einen perplexen sowjetischen Diktator und dessen Außenminister. Beide konnten „nicht verstehen, dass wir das Ergebnis nicht im Voraus kennen konnten. (…) der über einen demokratischen Prozess herbeigeführte Machtwechsel war für sie ein großer Schock.“ (Clement Attlee, As It Happened, London 1954).

„Es muss demokratisch aussehen“, so gab auch der deutsche Kommunist Walter Ulbricht die Strategie nach seiner Rückkehr aus Moskau noch in den letzten Kriegstagen aus, „aber wir müssen alles in der Hand haben“ (Wolfgang Leonhard, Die Revolution entlässt ihre Kinder, Leipzig, Reclam, 1990). Diese Kontrolle in den Händen einer kleinen Minderheit wäre ohne die sowjetische Besatzungsmacht freilich unvorstellbar gewesen. Von Anfang an fehlte den entstehenden kommunistischen Regimen jede demokratische Legitimation – eine Legitimation, die sie bis 1989 nie erlangten, noch wirklich anstrebten. Denn Kommunisten bezogen die Legitimation für ihr Handeln nicht aus mehrheitlicher Zustimmung, sondern aus der Wahrheit der marxistisch-leninistischen Lehre.

Wie in anderen sowjetisch besetzten Ländern durften auch in der SBZ in den ersten Monaten nach Kriegsende verschiedene Parteien entstehen – sofern sie in den Augen der Besatzungsmacht „demokratisch“ und „antifaschistisch“ waren. Auch hier wurden 1946 scheinbar freie und geheime Wahlen mit unterschiedlichen Parteien abgehalten, Kommunalparlamente und Landtage gewählt. Hoffnungen auf eine vom Sowjetkommunismus abweichende, demokratische Entwicklung schienen anfangs zumindest noch nicht abwegig – gerade auch für diejenigen, die daran glauben wollten und sich dafür einsetzen. Zudem wurde ab 1946 eine Verfassung mit bürgerlichen Grundrechten vorbereitet und bis 1949 mit großem Aufwand inszeniert (Heike Amos, Die Entstehung der Verfassung in der Sowjetischen Besatzungszone/DDR 1946-1949 – Darstellung und Dokumentation, Münster, LIT, 2006). Von Anfang an kleidete sich die etablierende kommunistische Herrschaft in demokratische Rhetorik.

Demokraten gab es überall in Deutschland – auch in der SBZ

Demokratisch gesinnte Menschen lebten in allen Besatzungszonen Deutschlands, in der sowjetischen nicht weniger als anderswo. Von der Ostsee bis zum Erzgebirge, in Städten und auf dem Land – überall setzten sich nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft Menschen für einen Neuanfang inmitten all der Zerstörung ein: Für eine Gesellschaft, die sich bewusst abwandte von der moralischen und materiellen Katastrophe, in die Nationalsozialisten Deutschland geführt hatten. Sie wollten ein Land, in dem man ohne Furcht seine Meinung äußern konnte, Zeitungen wieder Nachrichten statt Propaganda druckten, in dem man sich auch ohne Zustimmung der Regierung versammeln und organisieren durfte, unabhängige Gerichte Recht sprachen, die Mächtigen abgewählt werden konnten, und in dem alle – unabhängig von Herkunft, Ansichten oder Geschlecht – die gleichen Grund- und Freiheitsrechte haben sollten.

Sie waren diejenigen, „denen mitzuwirken versagt war“, wie es die im Mai 1949 verabschiedete Präambel des Grundgesetzes formulierte. Der Parlamentarische Rat habe deshalb auch für sie gehandelt. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes formulierten damit einen Geltungsanspruch, den die Ausstellung als Kunstgriff aufgreift, um – ganz im Sinne der Gründerväter – die Grundrechte des westdeutschen Grundgesetzes auf das gesamte Deutschland zu beziehen, eben auch die Menschen, die in diesen Jahren für Freiheit und Demokratie auch für die sowjetische Besatzungszone forderten, und denen diese Grundrechte versagt wurden – schlimmer noch, deren Grundrechte gerade wegen ihres mutigen Handelns mit Füßen getreten wurden. Jede der biographischen Tafeln der Ausstellung präsentiert zwei unterschiedliche „Fälle“ demokratischen Engagements oder Widerstands gegen die Etablierung der kommunistischen Diktatur und verknüpft sie mit den jeweils geforderten, in Anspruch genommenen oder verletzten Grundrechten. Zugleich weist die Ausstellung immer wieder auf Grundrechte hin, die die Verfassung der DDR von 1949 ihren Bürgern zwar formal gewährte – über die sich die kommunistische Diktatur aber souverän hinwegsetzte. Ein Staat mit Verfassung ist eben noch kein Verfassungsstaat.

Die ersten, die sich nach Kriegsende für einen demokratischen Neubeginn einsetzten, waren oft Männer und Frauen, die schon in den Jahren der Weimarer Republik politisch aktiv gewesen waren, etwa in Parteien und Gewerkschaften. Für diese Demokraten waren die Jahre der NS-Diktatur besonders bedrückend. Sie waren politisch kaltgestellt, einige engagierten sich im Widerstand, viele wurden verhaftet, manche überlebten im Exil. Für sie war das Ende des Nationalsozialismus dann auch im wortwörtlichen Sinne eine Befreiung.

Hermann Brill und Jakob Kaiser

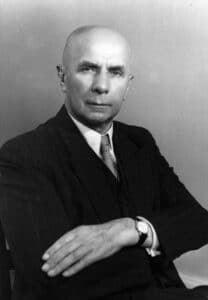

Hermann Brill 1957. Archiv der sozialen Demokratie, 6 /FOTA006934. Rechteinhaber unbekannt.

Hermann Brill ist dafür ein besonders herausragendes Beispiel. Er, der ab 1919 für die USPD und ab 1922 für die SPD über die gesamte Weimarer Zeit im Thüringer Landtag saß, hatte sich nach 1933 im sozialdemokratischen Widerstand engagiert und wurde 1938 verhaftet. Im April 1945 befreiten ihn die in Thüringen einmarschierenden amerikanischen Truppen aus dem KZ Buchenwald. In seiner Widerstandstätigkeit gegen Hitlers Diktatur hatte Brill stets eine gemeinsame Organisation demokratischer Sozialisten als Ziel vor Augen, in der Sozialdemokraten und Kommunisten gemeinsam wirken sollten – auch als Lehre aus der Spaltung der Linken in der Weimarer Republik. „Aber schon am zweiten Tage nach der Befreiung mussten wir erkennen“, so Brill 1946, „daß die KPD die alte geblieben war. Man wollte die Volksfront nur als eine Brücke zu nicht-kommunistischen Kreisen benutzen.“ (Hermann Brill, Gegen den Strom, Offenbach am Main, Bollwerk-Verlag Karl Drott, 1946).

Die gemeinsame Erfahrung der Niederlage der linken Kräfte und die geteilte KZ-Haft hatte insbesondere die aus Moskau zurückkehrende KPD-Führung um Ulbricht in ihrem Hass auf die Sozialdemokratie nicht verändert. Am 13. April 1945 formulierte Brill mit gleichgesinnten Gefangenen des Konzentrationslagers deshalb das „Buchenwalder Manifest“ eines neuen „Bundes demokratischer Sozialisten“. Ihn machte die amerikanische Militärregierung in Thüringen noch im April 1945 zu ihrem Chefberater. Sie ernannte Brill Anfang Mai zum ersten Regierungspräsidenten Thüringens. Mit der „Ausrottung des Nazitums aus allen deutschen Ämtern“ als zentralem Ziel begann Brill den demokratischen Wiederaufbau der thüringischen Verwaltung. Auf Klaus Mann, der in dieser Zeit Deutschland als Journalist bereiste, machte Brill größten Eindruck: „Von allen neueingesetzten deutschen Verwaltungsbeamten, mit denen ich im Laufe meiner Reise in Berührung kam, hat der Regierungspräsident von Thüringen, Dr. Hermann Brill, vielleicht den stärksten, besten Eindruck auf mich gemacht. (…) Er ist menschenfreundlich geblieben, wenngleich Menschen ihm so Arges angetan haben. (…) Alle Prüfungen, durch die er gehen mußte, haben ihn nicht mutlos werden lassen. Ein guter Demokrat, ein guter Arbeiter, ein guter Mann –, man hätte keinen besseren für solch verantwortungsvollen Posten finden können!“ (zitiert in Manfred Oberesch, Hermann Brill in Thüringen 1895-1946 – Ein Kämpfer gegen Hitler und Ulbricht, Bonn, Dietz, 1992).

Eine gänzlich andere Ansicht vertrat Walter Ulbricht, dem Brill schon deshalb verhasst war, weil er im Oktober 1923 – damals als Ministerialdirektor im Thüringischen Innenministerium – maßgeblich daran beteiligt war, den kommunistischen Putschversuch in Thüringen zu vereiteln. Als im Juli 1945 die Rote Armee – wie mit den USA und Großbritannien vereinbart – im zur sowjetischen Zone gehörigen Thüringen einrückte und die Besatzung übernahm, wurde Brill auf Ulbrichts Betreiben eines der ersten Opfer nicht nur des kommunistischen Herrschaftsanspruchs, sondern auch von Ulbrichts persönlicher Rache. Brill wurde seines Amtes enthoben, zweimal verhaftet, und musste Ende 1945 erkennen, dass in seiner thüringischen Heimat für ihn kein Platz mehr war.

Im benachbarten und zur amerikanischen Besatzungszone gehörigen Hessen wurde er 1946 Leiter der Staatskanzlei. Der promovierte Jurist engagierte sich bis zu seinem Tod im Jahr 1959 maßgeblich für den demokratischen Neubeginn in Hessen und der Bundesrepublik – als Bundestagsabgeordneter, Mitbegründer des Instituts für Zeitgeschichte und Honorarprofessor für Staatsrecht und Verfassungsgeschichte in Frankfurt und Speyer. Vor allem aber war Brill ein „ostdeutscher Gründervater“ des Grundgesetzes. Als Vertreter Hessens auf dem Verfassungskonvent von Herrenchiemsee war es insbesondere ihm mit zu verdanken, dass die Grundrechte im Entwurf für die künftige Verfassung die herausragende Bedeutung bekamen, den sie auch im Grundgesetz behielten, das anschließend der Parlamentarische Rat erarbeitete: als allen anderen Artikeln vorangestelltes Fundament, ausgestattet mit unmittelbarer Gesetzeskraft versehen und durch die „Ewigkeitsklausel“ vor grundlegenden Verfassungsänderungen geschützt.

Jakob Kaiser, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, 1949-1957. Bundesarchiv B 145 Bild-P001516. Wikimedia Commons.

Im Parlamentarischen Rat hatte auch ein zweiter prominenter „ostdeutscher Gründervater“ an der Ausarbeitung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung für das Nachkriegsdeutschland mitgewirkt: Jakob Kaiser. Seine politischen Ambitionen in der SBZ wurden – einige Jahre später als die Brills, aber nicht weniger brüsk – durch den kommunistischen Anspruch auf Alleinherrschaft beendet. Kaiser, ein Vertreter der christlichen Gewerkschaftsbewegung, ehemaliger Zentrums-Politiker und Mitbegründer der CDU in der Sowjetischen Besatzungszone, hatte sich nach 1933 ebenfalls dem Widerstand angeschlossen. Nach dem 20. Juli 1944 entging er nur knapp dem nationalsozialistischen Terror. Kaiser bemühte sich stets um einen vermittelnden Kurs zwischen den sich vertiefenden Gräben des beginnenden Kalten Krieges. Seine Vision eines „christlichen Sozialismus“ war zudem durchaus kompatibel mit einem deutlich stärker sozial geprägten Neubeginn als die auf dem Ordoliberalismus beruhende soziale Marktwirtschaft, die in Westdeutschland nach 1945 prägend wurde. Die systematische Drangsalierung und Ausschaltung der politischen Opposition in der SBZ geißelte Kaiser aber deutlich und wandte sich auch gegen die konfrontative sowjetische Außenpolitik.

Ende 1947, nach seiner Weigerung, als Vorsitzender der ostdeutschen CDU mit seiner Partei am „Ersten Deutschen Volkskongress“ teilzunehmen und damit den gesamtdeutschen Anspruch der SED zu stützen, wurde Kaiser von der Sowjetischen Militäradministration entmachtet. Er wurde als Vorsitzender der CDU abgesetzt, erhielt Redeverbot, und seine Anhänger wurden aus der immer stärker untergrabenen CDU verdrängt, die sich damit weiter zu einer linientreuen, entkernten Blockpartei wandelte. Kaisers Entmachtung zeigte auch dem letzten, dass selbst der dezidiert auf Kompromiss angelegte vermittelnde Kurs der CDU in der SBZ – getragen von der Hoffnung, demokratische Entwicklungen und die deutsche Einheit doch noch als Option bewahren zu können – nicht mehr möglich war. Die kommunistische Diktatur duldete keine Kompromisse, sondern nur die vollständige Unterwerfung ihrer politischen Gegner. (Dazu: Norman M. Naimark, The Soviets and the Christian Democrats – The Challenge of a ‘Bourgeois’ Party in Eastern Germany, 1945-1949, East European Politics and Societies 9:3, 1995.)

Albert Wesemeyer, Charlotte und Erwin Köhler

Während Brill und Kaiser – der nach seiner Mitarbeit im Parlamentarischen Rat im ersten Kabinett Adenauers das Ressort für Gesamtdeutsche Fragen übernahm – als politische Akteure in der SBZ ausgeschaltet wurden, blieben ihnen schwere Repressionen erspart. Sehr vielen anderen, die sich nach 1945 gerade auch parteipolitisch für einen demokratischen und freiheitlichen Neubeginn einsetzten, erging es jedoch deutlich schlechter. Ein Beispiel ist Albert Wesemeyer. Der einer Braunschweiger Arbeiterfamilie entstammende Gewerkschafter war schon 1934 wegen Widerstandsaktivitäten von den Nationalsozialisten verhaftet worden. Wie Brill engagierte auch er sich nach dem Ende der Nazidiktatur mit großem Engagement für die von ihm in Thüringen, wo er sich bei Kriegsende fand, wiederbegründete SPD und stieg rasch in den Landesvorstand der Partei auf.

Als die KPD im April 1946 die SPD mit der Zwangsvereinigung der beiden Parteien zur SED als eigenständige politische Kraft ausschaltete und eine Verfolgungswelle gegen widerspenstige Sozialdemokraten begann, hoffte Wesemeyer, die Repressionswelle in politischer Deckung als formelles Mitglied der neuen Partei zu überstehen. Er agierte bewusst vorsichtig und scharte bewährte Sozialdemokraten um sich, um in künftigen, hoffentlich besseren Zeiten für eine freiheitliche Entwicklung einzutreten. Dennoch wollten er und seine Gruppe der diktatorischen Entwicklung nicht tatenlos zusehen. Er hielt Kontakte zu Genossen in den freien Westzonen und plakatierte im November 1947 mit seiner Gruppe heimlich gegen die Zwangsvereinigung: „Einigkeit mit Zwang hält nimmer lang!“ stand auf den Klebezetteln neben dem SPD-Logo. Ein halbes Jahr später wurde aber auch der vorsichtige Wesemeyer verhaftet. In der 22-monatigen Untersuchungshaft wurde er so schwer gefoltert, dass er sich zur Urteilsverkündung des Sowjetischen Militärtribunals nur noch auf allen vieren fortbewegen konnte. Der „Schumacher-Faschist“ wurde zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt und in Bautzen inhaftiert.

Nur mit der Hilfe von Mitgefangenen überlebte er – schwer gezeichnet – die unmenschlichen Haftbedingungen. Trotzdem glaubte das Regime, Wesemeyer kurz vor seiner vorzeitigen Freilassung 1956 bestechen zu können: Er solle doch der SED wieder beitreten, man könne ihm einen attraktiven Posten in Aussicht stellen. Der abgrundtiefe Zynismus dieses „Angebots“ dürfte den Sozialdemokraten aber weniger überrascht haben als die Reaktionen, die ihm nach seiner Rückkehr an seinen früheren Lebensmittelpunkt in Kassel begegneten. Als Zeitzeuge des Widerstands gegen den Nationalsozialismus wurde Wesemeyer zwar gern gesehen, doch zu seinem großen Leidwesen stießen sein Engagement und Leidensweg in der SBZ und DDR meist auf Desinteresse. Teils wurde sogar vermutet, er müsse sich doch etwas zuschulden kommen lassen haben, wenn man ihn zu einer so langen Haftstrafe verurteilt habe (Information von Ernst Klein, Vorstandsmitglied „Für Demokratie – gegen Vergessen“; Wolfgang Matthäus hat auf der Webseite der „Stolpersteine in Kassel“ eine ausführlichere Darstellung von Wesemeyers Leben verfasst, die auch weitere Literatur nennt).

Erwin Köhler. Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße / Erwin Köhler, Meppen.

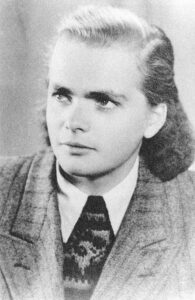

Noch drastischer war das Vorgehen der SED gegen zwei Christdemokraten, die sich nach 1945 in Potsdam mutig für einen demokratischen Neubeginn engagierten: Erwin Köhler und seine Frau Charlotte. Nach den noch halbfreien Kommunalwahlen im Herbst 1946, bei der die CDU in Potsdam zweitstärkste Kraft wurde, übernahm der 45-jährige Erwin Köhler das Amt des Bürgermeisters, allerdings unter einem SED-Oberbürgermeister. In den folgenden Jahren trat der gläubige Christ, der schon in den Jahren der NS-Diktatur offen Widerspruch geleistet hatte, standhaft für seine Überzeugungen ein, und ließ sich auch von dem immer häufigeren „Verschwinden“ anderer Christdemokraten, die sich der kommunistischen Unterwanderung der Partei entgegenstellten, nicht einschüchtern. Undemokratische Praktiken, Hetzkampagnen gegen unliebsame Personen und Scheinwahlen benannte und verurteilte er deutlich. Im März 1950 wurde er zum Rücktritt als Bürgermeister genötigt, zuvor hatte er schon den CDU-Kreisvorsitz abgeben müssen. Wenige Tage später wurden er und seine Frau zusammen mit weiteren CDU-Abgeordneten verhaftet. Die monatelangen Misshandlungen in der Untersuchungshaft im Gefängnis auf der Potsdamer Lindenstraße überlebten die Köhlers zwar – anders als der mitverhaftete Franz Schleusner –, doch das Sowjetische Militärtribunal verurteilte beide wegen angeblicher „Spionage, konterrevolutionärer Agitation und Propaganda“ zum Tode. Nach Moskau verschleppt – übrigens unter Bruch der DDR-„Verfassung“ – wurden ihre Gnadengesuche abgelehnt. Erwin Köhler wurde im Februar 1951 hingerichtet, seine 44-jährige Frau Charlotte zwei Monate später. Die vier Kinder des Ehepaars, die sich zu Verwandten in West-Berlin retten konnten, erfuhren erst Jahre später, was mit ihren Eltern nach der Verhaftung geschehen war.

Charlotte Köhler. Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße / Erwin Köhler, Meppen.

Das Schicksal der Köhlers – ihre Verurteilung zum Tode durch ein Sowjetisches Militärtribunal aufgrund konstruierter und abwegiger Beschuldigungen und ihre Hinrichtung in Moskau – teilten zwischen 1949 und 1953 mehr als 1.000 weitere Frauen und Männer aus der DDR. Arsenij Roginskij, Frank Drauschke und Anna Kaminsky haben eine verdienstvolle Dokumentation, ein Totenbuch, der Hingerichteten herausgegeben: „Erschossen in Moskau…“ – Die deutschen Opfer des Stalinismus auf dem Moskauer Friedhof Donskoje 1950-1953 (Berlin: Metropol, 2005.) Viele von ihnen, weil sie sich mit der Errichtung der kommunistischen Diktatur nicht abgeben wollten, ihren Widerspruch oder ihren Einsatz für Freiheits- und Bürgerrechte offen äußerten. Auch unter den 30 exemplarischen Fällen, die die Ausstellung präsentiert, sind mehrere Opfer solcher Hinrichtungen. Und wie die Kinder von Erwin und Charlotte Köhler blieben auch die Angehörigen dieser Hingerichteten oft jahre- und jahrzehntelang in bedrückender Unkenntnis darüber, was mit ihren geliebten Menschen geschehen war. Meist brachten erst das Ende der kommunistischen Diktatur in Ostdeutschland und der ehemaligen Sowjetunion Klarheit. Viele aber erlebten dies nicht mehr; ihr Leben blieb gezeichnet von der bohrenden Frage nach dem Schicksal der Verhafteten und spurlos Verschwundenen.

Elisabeth Graul, Edeltraud Eckert, Werner Bork und Hermann Flade

Demokratisches Engagement und der mutige Einsatz für Grund- und Freiheitsrechte waren aber keineswegs auf parteipolitisch engagierte Politiker oder die zunächst noch möglichen Wege „klassischer“ politischer Arbeit in Kommunen, Landtagen und anderen formalen Gremien beschränkt. In dem Maße, in dem die Verfassungswirklichkeit die Verfassung der DDR immer unverhohlener konterkarierte – der frühere Anspruch Ulbrichts, alles müsse „demokratisch aussehen“, spielte inzwischen kaum noch eine Rolle –, musste freiheitlich inspirierter Widerstand sich zum einen neue Orte und Formen der Artikulation suchen. Zum anderen und vor allem aber setzten sich auch zahllose Menschen abseits formaler politischer Strukturen für ihre Grundrechte und gegen die Durchsetzung der Diktatur ein. Und während viele der als Politiker in Erscheinung tretenden Demokraten auf die Erfahrung aus der Weimarer Republik zurückblicken konnten, waren es sonst gerade jüngere Menschen, Schüler und Studenten, die mutig gegen die neuerliche Errichtung eines unfreien Staats auftraten. Sie hatten die NS-Diktatur und den Krieg als Heranwachsende erlebt und wollten mit oft großem Idealismus an einer besseren Zukunft mitwirken. Umso größer musste ihre Enttäuschung sein, wenn sie erkannten, dass sich hinter all den Parolen von „demokratischem Neubeginn“ tatsächlich die Errichtung einer neuen Herrschaft versteckte, die ihnen Zustimmung und Akklamation abverlangte, ihre Freiheitsräume immer weiter einschnürte und Widerspruch mit Drohungen und Repressionen beantwortete.

Elisabeth Graul 1948, Die Farce, 3. Aufl., Impuls- Verlag, Magdeburg 1996. Faksimile: Bundesstiftung Aufarbeitung.

So ging es zum Beispiel zwei Frauen, die in diesen Jahren ihr Studium begannen, und beide zunächst voller Elan und Begeisterung für das überall besungene Aufbauwerk waren: Elisabeth Graul und Edeltraud Eckert. Graul begann schon 1945 in ihrer Heimatstadt Erfurt ein Musikstudium. „Jetzt wollten wir eine neue Welt bauen“, erinnerte sie sich in ihren 1991 erschienenen Memoiren an diese ersten Jahre nach dem Krieg. „Nie wieder sollte es Haß und Krieg geben. Wir wollten alles kennenlernen, was uns bisher an Kunst und Kultur vorenthalten wurde. Die Theater spielten wunderbare unbekannte Stücke, die bisher verboten waren, und wir ließen kein Konzert aus trotz ungeheizter Säle. Da saßen wir eben im Wintermantel, fuhren in Zügen mit zerbrochenen Scheiben, nahmen stundenlange Verspätungen in Kauf. Aber wir waren da, ausgehungert, aufnahmebegierig und bereit, uns selbst voll einzubringen.“ (Elisabeth Graul, Die Farce – Autobiographischer Roman, Magdeburg, Impuls-Verlag, 1991, aus diesem Buch auch die folgenden Zitate.)

Doch nur wenige Jahre später, als die nun Zwanzigjährige 1948 an die Musikhochschule Weimar wechselte, hatte sich das Bild grundlegend verändert und die Begeisterung der jungen Frau war bitterer Ernüchterung gewichen: „Der Schwung ist dahin. Vieles ist bereits wieder verpönt oder verboten. West und Ost befinden sich im kalten Krieg. Imperialismus heißt das Schreckgespenst. Die westliche Ideologie ist gefährlich und verwerflich. ‚Ex oriente lux‘ ist der Weisheit letzter Schluß. Alles nicht genau auf der kommunistischen Linie Liegende ist konterrevolutionär. Den Stempel des Fortschrittsfeindes und des Friedensgegners bekommt man schnell. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.“ Ein Erlebnis während einer Studentenvollversammlung an der Musikhochschule Weimar bekräftigte sie darin, „das unerträglich werdende Klima der Weimarer Hochschule“ endlich zu verlassen: „Die FDJ führte das große Wort. Es ging darum, eine Resolution zu beschließen. ‚Wer ist dafür?‘ Die meisten Hände hoben sich. ‚Wer dagegen?‘ Natürlich keiner. ‚Wer enthält sich der Stimme?‘ Ein Dutzend Hände wagten sich in die Höhe. ‚Moment! Die Namen wollen wir mal festhalten!‘ Die Masse grollte nur leise, und die Hände verschwanden wieder.“ 1950 erhielt Graul ein Stipendium am West-Berliner Konservatorium. In West-Berlin kam sie mit Personen in Kontakt, die einen Widerstandskreis aufbauten. Sie schloss sich sofort an: „Endlich die Gelegenheit, etwas gegen die Zustände dort zu tun.“ Zur Volkskammerwahl am 15. Oktober 1950 reiste sie nach Erfurt, wo sie noch gemeldet war und „wählen“ musste. Die Scheinwahl erlebte sie als Farce: „Ich kriege einen Zettel mit Namen darauf, keinen Kreis für ein Ja oder Nein, keinen Briefumschlag. ‚Was soll ich nun damit machen?‘ frage ich. ‚Wenn Sie einverstanden sind, stecken Sie den Zettel drüben in die Urne.‘ Einverstanden womit? Wer sind denn die Leute, die da aufgeführt sind? Als ich zögernd stehenbleibe, merke ich, wie mich zwei von denen in Kartonnähe scharf ins Auge fassen. Wahlen, lachhaft, denke ich, und lasse das Blättchen in die Urne gleiten.“ Später berichtete sie anonym in Berlin über diese ersten „Wahlen“ in der DDR.

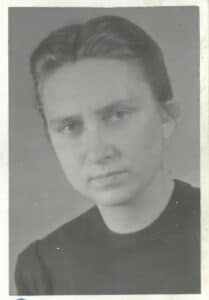

Edeltraud Eckert, o.J. Privatarchiv Dorothea Hilbricht. Aktueller Rechteinhaber war nicht ermittelbar.

Edeltraud Eckert, zwei Jahre jünger als Elisabeth Graul, erlebte eine ähnliche Wandlung. Die Tochter einer Buchhändlerfamilie trat 1946 als Schülerin in Brandenburg an der Havel in die FDJ ein und leitete dort eine Schulgruppe. Die engagierte Schülerin erreichte Bestnoten und sang begeistert russische Lieder. Ihrem Berufswunsch folgend, Lehrerin zu werden, bewarb sich die künstlerisch begabte Eckert 1949 an der Berliner Humboldt-Universität: „Ich sehe die größte und schönste Aufgabe darin, als Lehrerin die Jugend an die großen Geistesgüter der Weltliteratur heranzuführen, um dadurch einen kleinen Teil zur friedlichen Verständigung und Freundschaft der Völker beizutragen.“ In ihrem Bewerbungsaufsatz – „Die Aufgaben des Lehrers im demokratischen Staat“ – schrieb sie allerdings auch, ein Lehrer dürfe „seinen Einfluß auf die Jugend nicht darin geltend machen, indem er versucht, ihr eine bestimmte politische Richtung aufzudrängen, sondern seine Berufung in der Erziehung zur uneingeschränkten Entfaltung und freien Meinungsäußerung des jungen Menschen sehen, den seine Begeisterung für das Gute und Wahre den für ihn richtigen Weg erkennen lassen wird.“ (Zitiert nach: Jürgen Blunck, Vom Leben trennt dich Schloß und Riegel – Das Schicksal der Dichterin Edeltraud Eckert, München, Langen-Müller, 2000).

Doch nur wenige Wochen nach dem Beginn ihres ersten Semesters erfuhr sie in Berlin, wo die Informationen vor dem Bau der Mauer noch freier als anderswo zirkulieren konnten, von der Existenz sowjetischer Speziallager an den Orten der früheren Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Der Schock über die bruchlose Kontinuität von Lagern und den krassen Kontrast von demokratischer Rhetorik und der verborgenen repressiven Realität war groß. Mit drei Freunden konnte und wollte Eckert nicht darüber hinwegsehen. Um gegen die sowjetischen Lager auf deutschem Boden zu protestieren, wandte sich die Gruppe an die West-Berliner „Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit“ (KgU). Diese antikommunistische Organisation war kaum ein Jahr zuvor in West-Berlin als Suchdienst für in der SBZ verschleppte Menschen gegründet worden, hatte aber auch eine wichtige geheimdienstliche Dimension und wurde zunehmend von der CIA mitfinanziert. Deren Flugblätter – mit dem „F“ als Zeichen für „Freiheit“ – verteilte die Gruppe nachts in Rathenow.

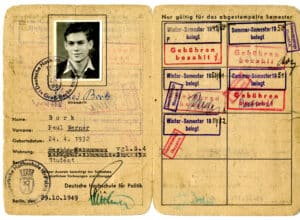

Werner Bork, Studentenausweis an der damaligen Hochscule für Politik (heute: Otto-Suhr-Insitut der FU Berlin, ausgestellt am 29. Oktober 1949. Privatarchiv Werner Bork.

Der immer stärkere Druck zum politischen Konformismus und die offene Missachtung der Meinungsfreiheit brachten auch Schüler gegen das Regime auf. An der Oberschule in Werder zum Beispiel protestierte der 15-jährige Werner Bork 1947 scharf gegen die Ersetzung des bis dahin demokratisch gewählten Schülerparlaments durch eine fügsame FDJ-Schülergruppe: „Die Schulleitung warf uns mangelndes politisches Bewusstsein vor, und ich fühlte, wie in mir die Wut aufstieg. Was hieß hier ‚mangelndes politisches Bewußtstein‘, wir kämpften für Freiheit und Demokratie. In meiner Funktion als Sprecher des Schülerparlaments sagte ich vor versammelter Schülerschaft: ‚Ich habe im Prinzip nichts gegen die FDJ, aber dann unter dem Begriff ‚Freie Deutsche Jugend‘. Aber im Moment gibt es bei uns weder eine demokratische noch eine freie Jugendorganisation, sondern nur eine den Kommunisten hörige, und ich habe nicht vor, das braune Hemd der Nazis mit dem blauen Hemd der Kommunisten zu tauschen, und Kommunist will ich auch nicht werden. Ich denke, ich spreche im Namen aller hier anwesenden Schüler und Schülerinnen, wir werden uns nicht zwingen lassen, in dieser Organisation mitzuarbeiten.‘“ Der Schuldirektor versuchte, den Sohn eines SED-Mitglieds zu beruhigen und auf seine Perspektiven als angepasster Schüler hinzuweisen: „Sie sind doch Arbeiterkind, Sie können hier alles werden.“ Bork entgegnete schlagfertig, er wolle „nicht alles werden, ich will hier meine Meinung sagen dürfen, ich will Meinungsfreiheit!“ (Iris Bork-Goldfield, „Wir wollten was tun.“ Widerstand von Jugendlichen an der Havel, 1949-1953, Berlin, Metropol, 2015.)

Aus dem nahegelegenen Berlin brachte er westliche Zeitungen mit und widersprach offen den gefärbten Darstellungen der Lehrer. Ein Jahr später begann er, mit Gleichgesinnten Flugblätter zu schreiben und diese nachts in Briefkästen zu stecken: „Wir mussten die Bewohner wachrütteln. Sahen sie denn nicht, wie die neuen Machthaber den Nazis ähnelten, wie sich Bevormundung, Einschüchterung und Bespitzelung unter der sowjetischen Militärregierung wiederholten?“ Zum Abitur wurde der unbotmäßige Schüler nicht zugelassen; woraufhin auch er nach West-Berlin ging.

Werner Flade im Zuchthaus Waldheim, 1958. Bundesarchiv, MfS,BV Leipzig, AIM, Nr. 642-60, Bd. 1, Bl.13.

Im sächsischen Olbernhau war Hermann Flade ein weiterer Schüler, der sich immer wieder an den plumpen Beeinflussungsversuchen der Lehrer, dem öffentlichen Anschwärzen von Klassenkameraden und der Diskriminierung kritischer Schüler rieb. Als er sich im Vorfeld der „Wahlen“ von Oktober 1950 an deren propagandistischer Vorbereitung beteiligen sollte, rebellierte er: „Du sollst einer Sache dienen, die dir fremd ist, gegen die du Mißtrauen hegst, aber die anderen verfügen über die Macht, sie können belohnen und strafen.“ Spontan beschloss er, aus den Rückseiten der offiziellen Wahlplakate Flugblätter zu machen. „Es war ein Tasten und ein Suchen, ein Mißtrauen und Protest, ein bohrender Gedanke, daß etwas geschehen mußte, aber es fehlte die klare Vorstellung und der klare Ausdruck. … Man konnte sich nicht unterwerfen. Du würdest schließlich vor dir selbst ausspeien. Dann schon lieber Gewalt gegen Gewalt. An den anderen Ausweg, der Flucht nach dem Westen, dachte ich überhaupt nicht.“ (Hermann Flade, Deutsche gegen Deutsche – Erlebnisbericht aus dem sowjetzonalen Zuchthaus, Freiburg, Herder, 1963) Die Botschaften der Flugblätter waren kurz, aber deutlich: „Oktober geschieht der unglaublichste Wahlbetrug nach sowjetischem Muster“ war zum Beispiel auf einem dieser selbstgemachten Plakate zu lesen, die er spätabends in der Kleinstadt anbrachte.

Studentischer und Schülerwiderstand – die Folgen

Elisabeth Graul, Edeltraud Eckert, Werner Bork und Hermann Flade – vier Namen, vier Vignetten, die in der Ausstellung schlaglichtartig zeigen, wann und wie vier junge Menschen in der frühen Nachkriegszeit die kommunistische Diktatur erkannten, erlebten und sich gegen sie sträubten, und warum sie sich entschlossen, gegen sie und die von ihnen klar gesehene Verletzung grundlegender Freiheitsrechte – zuvörderst der Meinungsfreiheit – zu widersprechen und Widerstand zu leisten. Es sind vier von vielen, neben denen noch zahlreiche andere Fälle studentischen und Schülerwiderstands genannt werden müssten. Einige davon präsentiert die Ausstellung: Arno Esch etwa, der als Student der Rechtswissenschaften und vielversprechender angehender Verfassungsrechtler in Rostock zugleich auch ein wichtiger Vordenker der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) wurde. Er arbeitete an einer Dissertation zum Thema „Die Staatsgeschichte in der deutschen Verfassungsentwicklung nach 1945 – ein Beitrag zur Lehre vom Schutz der Verfassung“. Oder Wolfgang Natonek, der 1947/48 als Vorsitzender des Studentenrats der Universität Leipzig für eine von politischer Beeinflussung und Repressionen Andersdenkender freie Universität eintrat und 1948 mit einer Rede auf dem Wartburgfest bei Studenten der ganzen SBZ bekannt wurde: „Es gab einmal eine Zeit, in der verhindert war zu studieren, wer eine nicht-arische Großmutter hatte. Wir wollen nicht in eine Zeit, in der es dem verhindert wird zu studieren, der nicht über eine proletarische Großmutter verfügt.“ Nicht zu vergessen auch Werner Ihmels und Herbert Belter, beide ebenfalls aus Leipzig, Hans-Joachim Näther aus Altenburg, oder Achim Beyer in Werdau. Und, und, und… Indem die Ausstellung etwa die Hälfte der rund 30 portraitierten Fälle demokratisch inspirierten Engagements jungen Männern und Frauen widmet, würdigt sie die besondere Bedeutung des Widerstands von Schülern und Studenten.

Materialien Edeltraud Eckert. Bundesstiftung Aufarbeitung.

Auch und gerade für junge Menschen war die Entscheidung, gegen die Diktatur und für Freiheit einzutreten, fast immer von härtester Repression und einer langen Leidensgeschichte gefolgt. Fast alle mussten für ihren aufrechten Gang einen hohen Preis zahlen: Elisabeth Graul wurde im Juli 1951 bei einem Besuch ihrer Familie in Erfurt verhaftet, monatelang in Einzelhaft und Dunkelkammer im Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen verhört, 1952 und vom Obersten Gericht der DDR zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Sie kam 1962 frei. Edeltraud Eckert wurde im Mai 1950 in ihrer Wohnung verhaftet und von einem Sowjetischen Militärtribunal zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Wegen guter „Leistungen“ durfte sie in einem kleinen Schreibheft ihre Gedichte schriftlich festhalten, die sie angesichts der bedrückenden Haftumstände als Quelle innerer Kraft entdeckte. Ihre Familie erhielt dieses Heft 1955 zusammen mit einigen wenigen Habseligkeiten der Tochter: Sie war in der Folge eines Arbeitsunfalls in der Zwangsarbeit gestorben. Hilfe wurde ihr erst viel zu spät und unzureichend gewährt. 60 Jahre nach ihrem Tod im Alter von 23 Jahren haben Ines Geipel und Joachim Walther mit Unterstützung der Bundesstiftung Aufarbeitung ihre berührenden Haftgedichte in der Reihe „Die verschwiegene Bibliothek“ veröffentlicht: Jahr ohne Frühling – Gedichte und Briefe (Mit einem Nachwort von Ines Geipel, Frankfurt am Main, Edition Büchergilde, 2005). Hermann Flade wurde noch vor der Volkskammerwahl im Oktober 1951 entdeckt und verhaftet und in einem Schauprozess im Januar 1951 zum Tode verurteilt. Nach einem außergewöhnlichen Proteststurm in Westdeutschland, der auch Ostdeutschland erfasste, wurde das Urteil in eine 15-jährige Freiheitsstrafe umgewandelt. 1960 kam er frei, floh in die Bundesrepublik, starb aber schon 1980 im Alter von 47 Jahren an den Haftfolgen. Nur Werner Bork entging der gnadenlosen Repression des Regimes: Er überstand einen Entführungsversuch in seiner West-Berliner Wohnung. Doch 30 Personen der von ihm mitbegründeten Widerstandsgruppe in Werder werden verhaftet, sieben von ihnen zum Tode verurteilt und in Moskau hingerichtet.

Einer dieser jungen Männer, der sich mit besonderer Unerschrockenheit und Kühnheit dem Protest gegen die Diktatur verschrieben hatte – und dafür 1950 in Moskau im Alter von nur 21 Jahren hingerichtet wurde –, war der Altenburger Schüler Hans-Joachim Näther. Seine Widerstandsgruppe baute sogar einen kleinen Radiosender, um im Dezember 1949 die Elogen zu Stalins 70. Geburtstag mit einem kritischen Kontrastprogramm zu stören. Näther, ein hellsichtiger Geist, benannte mit bemerkenswerter Klarheit auch ein Grundproblem des Widerstands gegen die Diktatur – die Einsamkeit der Mutigen: „Einige regieren – die Masse döst – einige greifen der Geschichte in die Speichen und brechen sich dabei die Pfoten, das ist der Lauf dieser gottverdammten Welt“ (Enrico Heitzer, „Einige greifen der Geschichte in die Speichen“ – Jugendlicher Widerstand in Altenburg/Thüringen 1948 bis 1950, Berlin: Metropol, 2007). Wo einer furchtlos aufsteht und Freiheit fordert, ducken sich hundert weg. Und wenn jemand Unrecht klar benennt, wenden sich viele andere lieber ab. Können wir ihnen daraus aber einen Vorwurf machen – zumal, wenn wir selbst vielleicht nie in die beklemmende Situation geraten sind, die eine Diktatur für solche „Abweichler“ systematisch schafft: durch unausgesprochene wie auch sehr klar formulierte Drohungen, durch Angst, Furcht und hohes persönliches Risiko?

Junge Christen: Werner Ihmels, Margarete Wegener

Wenn wir nach den Quellen der inneren Kraft jener suchen, die mutig protestierten, wenn andere sich wegduckten, sehen wir also auf den ersten Blick – wenig überraschend – gerade bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen unbestechlichen Idealismus und die Weigerung, sich schon zu Beginn des mündigen Lebens allzu schnell den unerfreulichen Umständen zu fügen. Ein zweiter, tieferer Blick zeigt aber auch, dass daneben oder dahinter oft auch der (hier zumeist christliche) Glaube stand. Dieser Glaube schien vielen – ob jung oder alt – oft die Klarheit, Unbeirrtheit und Furchtlosigkeit verliehen zu haben, die sie vor Einschüchterungen nicht zurückschrecken ließ und zum Handeln veranlasste, wo andere vielleicht zurückschreckten. Diese Kraft des Glaubens lässt sich in zahlreichen Portraits des demokratischen Widerstands der Ausstellung erkennen.

Zwei besonders eindrückliche Schicksale sind die von Werner Ihmels und Margarete Wegener. Beide ruhten in ihrem Glauben und errichteten ihren ganzen Lebensentwurf auf einem festen christlichen Fundament. Werner Ihmels sah seine Aufgabe in der Schaffung einer „Jugend unter Christus“, wollte ihr damit nach dem moralischen Tiefpunkt des Nationalsozialismus eine auch ethische Orientierung für den anstehenden Neuaufbau geben. Der sowohl in der kirchlichen Jugendarbeit, in der FDJ und der CDU aktive Theologiestudent aus Leipzig erkannte schon wenige Monate nach Kriegsende die Gefahr, die von den stark mit Feindbildern arbeitenden Kommunisten für eine friedliche und pluralistische Gesellschaft ausging: „Wiederaufbau durch Hass?“ notierte er im September 1945 in sein Tagebuch. „Das kann ja nicht funktionieren!“ 1947 belehrte der damalige FDJ-Führer Erich Honecker Ihmels bei einem hitzigen Zusammenstoß, wie sich die SED Glaubensfreiheit vorstellte: auf Kirchengebäude und Gottesdienste beschränkt. Als Ihmels wenig später nach Tübingen abreisen wollte, um sein Theologiestudium dort fortzusetzen, wird er auf dem Weg zum Leipziger Hauptbahnhof verhaftet (Folkert Ihmels, Im Räderwerk zweier Diktaturen – Werner Ihmels 1926-1949, Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 1999). Der zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilte Ihmels starb zwei Jahre später in Bautzen an Tuberkulose.

Margarete Wegener in Untersuchungshaft 1953. Bundesarchiv, MfS, BV Schwerin, AU, Nr. 43_53.

Mit der in der Nähe von Wismar aufwachsenden Margarete Wegener zeigt die Ausstellung einen ähnlichen Fall christlich begründeten Engagements, der sich aber – auch das ein Fingerzeig auf die Natur von religiös wurzelndem Widerstand – nicht im urbanen Leipzig entfaltete, sondern in der mecklenburgischen Provinz und in Wismar. Wegener wurde ein Opfer der Kampagne gegen die „Junge Gemeinde“, mit der die SED im Frühling des Jahres 1953 im ganzen Land gegen die unabhängigen christlichen Gruppen vorging.

Man mag sich fragen: Wenn Protest gegen Unrecht und Gängelung, gegen fehlende Meinungs- und Religionsfreiheit primär religiöse Motive hatte, kann er dann dennoch als demokratisch inspiriert bezeichnet werden? Diese Frage stellt sich auch bei den in der Ausstellung portraitierten Mitgliedern der Zeugen Jehovas, die – nach ihrem schweren Leidensweg im Nationalsozialismus – in der DDR schon 1950 wieder verboten und verfolgt wurden. Hier war es noch sehr viel deutlicher ihre unerschütterliche Glaubensausübung und ihre Inanspruchnahme der Glaubensfreiheit, die sie zu Beispielen mutigen Widerstehens gegen die kommunistische Diktatur machten. Die Frage kann jedoch dahingehend beantwortet werden, dass es für eine Geschichte des Widerstands gegen die Durchsetzung der kommunistischen Diktatur nach 1945, die sich an Grundrechten orientiert, zunächst einmal zweitrangig ist, aus welchen Gründen diese Grundrechte in Anspruch genommen oder eingefordert wurden. Grundrechte zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie universell gelten – für alle Menschen, unabhängig von ihren Überzeugungen. Oder sollte Meinungsfreiheit etwa nur für diejenigen gelten, die bestimmte Meinungen vertreten?

Verfolgte Juden: Erich Nehlhans und Fritz Grunsfeld

Mit Erich Nehlhans und Fritz Grunsfeld thematisiert die Ausstellung auch eine weitere Gruppe doppelt Verfolgter: die wenigen 1945 in Deutschland noch lebenden Juden – die Überlebenden des Holocaust. Nehlhans war die Schlüsselfigur beim Wiederaufbau der kleinen jüdischen Gemeinde Berlins nach dem Krieg und ihr erster Vorsitzender. Er hatte im Gegensatz zu seiner in Auschwitz ermordeten Frau den nationalsozialistischen Völkermord im Berliner Untergrund überlebt. Eine dauerhafte und sichere Zukunft konnte er sich für jüdisches Leben im Land der Täter aber nicht vorstellen: „Unsere Gemeinde soll eine kleine Heimat für jüdische Menschen sein, bis unsere große Heimat Palästina die Tore öffnet“, schrieb er 1946 und unterstützte osteuropäische Überlebende des Holocausts bei der Auswanderung und Flucht – darunter auch Angehörige der Roten Armee. Dieses Engagement für Glaubensbrüder wurde ihm 1948, kaum dass er seinen Stuhl als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde geräumt hatte, zum Verhängnis. Er habe „in moralischer und politischer Hinsicht labile Sowjetbürger“ zum Landesverrat getrieben: Nehlhans wurde zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt, in die Sowjetunion deportiert, wo er 1950 an Gelbsucht starb.

Der Hallenser Jurist Fritz Grunsfeld hingegen, ein Überlebender Theresienstadts, versuchte nach 1945 vergeblich, die Beraubung der Leipziger Juden durch die „Arisierung“ ihres Eigentums rechtlich rückgängig zu machen. Statt der erhofften Restitution jüdischen Besitzes an seine früheren Eigentümer folgte jedoch ihre erneute Enteignung – diesmal unter dem Signum des Volkseigentums. Grunsfeld setzte sich damit einerseits für das Grundrecht auf Besitz ein; darüber hinaus kann in dem Rechtsanwalt auch ein Fürsprecher und Vertreter von Rechtsstaatlichkeit gesehen werden. 1953 war er einer der vielen jüdischen Menschen in der DDR, die vor der antizionistischen bis antisemitischen Kampagne, die im Gefolge des Prager Slánský-Prozesses durch die DDR ging, in den Westen flüchteten.

Auf 1953 folgte 1989

Chronologisch endet die Ausstellung mit dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953, der anhand von vier gänzlich unterschiedlichen Streikleitern illustriert wird: Wilhelm Grothaus, ein vormaliger hochrangiger SED-Funktionär in Dresden; der gerade 19-jährige Günther Dilling in Berlin, der letzte Streikführer, der uns heute noch persönlich berichten kann; Paul Othma in Bitterfeld und Siegfried Berger in Berlin-Köpenick. Für den redegewandten Othma markierte der 17. Juni 1953 das erste und zugleich letzte Einfordern von freien Wahlen und Meinungsfreiheit. Er wurde erst 1964 schwerkrank aus der elfjährigen Haft entlassen. Siegfried Bergers Fall zeigt hingegen, dass viele Wortführer des Aufstands bereits lange vor 1953 für eine demokratische Gesellschaft gekämpft hatten. Berger hatte sich seit 1946 für in die Illegalität getriebene Sozialdemokraten engagiert und war an seiner Arbeitsstelle für seine Integrität geachtet. Er musste dafür mit schwerster Zwangsarbeit im sowjetischen Arbeitslager bei Workuta, nördlich des Polarkreises, zahlen – eine besonders schwere Strafe, die auch andere in der Ausstellung gezeigte Personen traf.

Mit dem 17. Juni 1953 sind wir zugleich wieder an unserem Ausgangspunkt angelangt. Die Niederschlagung des Volksaufstands steht zwar am Ende der frühen Nachkriegszeit, nicht aber der Widerstand gegen die noch 35 lange Jahre weiter andauernde kommunistische Diktatur. Die fehlende Legitimität der SED-Herrschaft machte diesen Widerstand ebenso unvermeidlich, wie sie den Einsatz von Gewalt zu ihrer Absicherung erforderlich machte.

Viele Ostdeutsche, die sich in den frühen Nachkriegsjahren erfolglos gegen die Errichtung der SED-Diktatur stemmten und grundlegende Freiheitsrechte einforderten, konnten vor ihrer Repression in die Bundesrepublik flüchten. Dort brachten sie sich auch oft als ungebrochene Demokraten in das politische Leben ein. In der DDR hingegen wurden sie totgeschwiegen, die Erinnerung an sie, ihr mutiges Handeln und ihre Ideale sollten ausgelöscht werden – eine Absicht, die leider oft erschreckend erfolgreich war. Auch 35 Jahre nach der Friedlichen Revolution ist dieses besondere Kapitel deutscher Demokratie- und Widerstandsgeschichte noch immer kaum bekannt. Dabei müssen wir in unserer Gegenwart nur nach Belarus, Russland, nach Venezuela, Myanmar oder in den Iran schauen, um die Bedeutung demokratischen Widerstands gegen brutale Diktaturen in seiner ganzen Dramatik zu sehen.

Die Ausstellung „‚… denen mitzuwirken versagt war.‘ – Ostdeutsche Demokraten in der frühen Nachkriegszeit“ lädt ein, diese nicht weniger dramatische und tragische Periode deutscher Geschichte zu entdecken. Sie möchte auch denen ein spätes Denkmal setzen, die für ihren Idealismus, ihren Mut und ihr Rückgrat, für ihr gelebtes Bekenntnis für Grundrechte und eine demokratische Gesellschaft, alles riskierten und oft alles verloren. Gerade heute, in einer Zeit, in der autoritäre Bewegungen und Diktaturen weltweit erstarken, können sie uns noch viel sagen, und ihr Beispiel inspirieren. Denn die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Widerstand mag scheitern, ein Aufstand niedergewalzt werden. Doch auf 1953 folgte 1989.

Alexander Frese, Berlin

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Januar 2025, Internetzugriffe zuletzt am 31. Januar 2025.)

(Fotos: Die Bilder hat die Bundesstiftung Aufarbeitung zur Verfügung gestellt. Ergänzungen sind jederzeit möglich. Die Collage zeigt Personen, die in der Ausstellung porträtiert werden. Sie ist von Thomas Klemm, Leipzig, erstellt worden unter Verwendung von Bildern folgender Rechteinhaber:Privatarchiv Achim Beyer, Universitätsarchiv Leipzig (UAL) FS N03131,Bundesstiftung Aufarbeitung, Gulag-Archiv, Dr. Horst Hennig, Sächsisches Staatsarchiv, 20114 Landgericht Leipzig, Nr. 7712, Verband ehemaliger Rostocker Studenten (VERS), Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße / Erwin Köhler, Meppen (2), Privatarchiv Siegfried Berger, Sammlung Rolf Fischer, Jehovas Zeugen, Archiv Zentraleuropa, picture alliance / Zentralbild, Bundesarchiv, MfS, BV Leipzig, AP, Nr. 3-58, Bd. 2, Bl. 335, Archiv der sozialen Demokratie, 6 / FOTA006934, Rechteinhaber unbekannt, Bundesarchiv, Zentrale Haftkartei des MdI, DO 1/92908, Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße,Sächsisches Staatsarchiv, 11430, Bezirkstag / Rat des Bezirkes Dresden, Nr. VdN 9644, Bundesarchiv, MfS, BV Schwerin, AU, Nr. 43_53. Im Übrigen siehe Bildunterschriften.)

Informationen zur Ausstellung:

„… denen mitzuwirken versagt war.“ Ostdeutsche Demokraten in der frühen Nachkriegszeit. Eine Ausstellung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier. Von Anna Kaminsky und Alexander Frese, unter Mitarbeit von Sara Brand und Carlotta Stauch. Gestaltung: Thomas Klemm, Leipzig

Die Plakatausstellung umfasst 20 Tafeln: Drei thematische Tafeln führen in den historischen Kontext, die Entstehung des Grundgesetzes und seiner Grundrechte sowie die Errichtung einer kommunistischen Diktatur in SBZ/DDR ein. Auf 15 biographischen Tafeln werden jeweils zwei Personen porträtiert, die sich zwischen 1945 und 1953 in der SBZ und DDR für Demokratie und Grundrechte eingesetzt haben. Jede Tafel enthält einen QR-Code mit weiterführenden Materialien im Internet. Eine englische Version und didaktische Begleitmaterial für den schulischen Einsatz stehen ebenfalls zur Verfügung.

Weitere Informationen und Bestellung unter: bundesstiftung-aufarbeitung.de/frueher-widerstand. Im Bonn-Kölner Raum kann die Ausstellung auch über den Demokratischen Salon ausgeliehen werden.