Die Entdeckung der Unschuld

Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Franziska Groszer

„‚Und was hat das nun alles mit Kaspar Hauser zu tun?‘ fragt Lisa ungeduldig. / ‚Als ich vorhin sagte, die wirklich guten Bücher hätten etwas wie Regieanweisungen an sich, meinte ich, dass sie uns den Blick frei machen für das, was uns umgibt. Denkt an Büchner, an Hölderlin oder sonstwen. Und nun Kaspar Hauser: Er hat einen vollkommen unschuldigen, arglosen Blick auf alles, was er nach siebzehn Jahren Kerker kennenlernt, nachdem er aus dem Verlies direkt auf die Welt kommt, sozusagen. Und wir haben den nicht mehr, falls wir ihn je so hatten. Wir sind doch eingelullt von all den Phrasen und dem Gequatsche, das wir über uns ergehen lassen wie – wie irgendein Naturereignis. Wir haben uns daran gewöhnt. Und das‘, ruft Paul und sticht den Zeigefinger in die Luft, ‚das ist furchtbar!‘“ (Franziska Groszer, Rotz und Wasser)

Vielleicht ließe sich der Dialog auch umkehren und darüber spekulieren, wie viel Unfreiheit ein Mensch braucht, um die Welt mit diesem „unschuldigen, arglosen Blick“ Kaspar Hausers zu entdecken. Ist etwa die Erfahrung von Unfreiheit eine Bedingung für die Entdeckung von Freiheit? Darüber lässt sich nachdenken, wenn man Bücher und Essays der Schriftstellerin und Buchkünstlerin“ Franziska Groszer – so stellt sie sich auf ihrer Internetseite vor – liest.

Franziska Groszer, Der Blick über die Mauer von West nach Ost. Foto: privat.

Franziska Groszer wurde 1945 geboren und verbrachte ihre Kindheit in Berlin-Friedrichshagen, wo sie heute wieder lebt. Nach der Geburt ihrer Kinder gründete sie gemeinsam mit Mann und Freundinnen die „Kommune 1 Ost“. Sie schrieb schon immer, hatte jedoch nur einen einzigen öffentlichen Auftritt mit Thomas Brasch und Bettina Wegner, nach dem sie Schreib-, Auftritts- und Veröffentlichungsverbot erhielt. Auch das von ihr gegründete Kindertheater wurde verboten. Sie protestierte unter anderem gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns sowie gegen die offizielle Lesart der Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz. Sie verließ die DDR im Jahr 1977. In West-Berlin engagierte sie sich unter anderem in der Initiative „Frauen für den Frieden“. Sie erhielt 1987 den Erich-Kästner-Kinder-und-Jugendbuchpreis für „Rotz und Wasser“. Im Jahr 2008 wurde sie vom tschechischen Staatspräsidenten für ihre Proteste gegen den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in der Tschechoslowakei 1968 geehrt. Sie erhielt 2012 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Displaced

Norbert Reichel: Du hast in deinem neuen Buch „Wer sich bewegt, fliegt“ aus einem Gedicht von Paul Celan zitiert: „Es ist Zeit, dass es Zeit wird.“ Der letzte Vers der vorletzten Strophe des Gedichtes „Corona“. Der Vers danach wiederholt ganz lapidar: „Es ist Zeit“. Warum dieses Gedicht?

Franziska Groszer: Wegen seiner Widersprüchlichkeit wahrscheinlich. Weil es so simpel klingt. So wie ein fröhlicher Aufbruch. Das meint es sicherlich auch, aber es meint auch eine Vergeblichkeit. Ein Flehen. Weiter heißt es, Es wird Zeit, dass man weiß. Darum geht es immer, um das Wissen und um das Vergessen. Es ist natürlich wunderbar, dass die Steine anfangen zu blühen, auch wenn sie es nicht tun würden. Aber dennoch gibt es manchmal an Steinen am Meer Kalkreste, das sieht dann von Nahem auch aus, als wenn sie blühten.

Norbert Reichel: Siehst du Parallelen zwischen deinem Leben und dem von Paul Celan? Vielleicht verbindet der Begriff „Exil“?

Franziska Groszer: Nein. Man kann natürlich die eine Katastrophe mit der anderen vergleichen, aber sollte man das tun? Das sind doch sehr verschiedene Zeiten und Leben. Exil und Exil sind nicht dasselbe. Ich habe meine Situation auch nie Exil genannt. Es ist das aus seinem Land herausmüssen. Das ist der Wortbedeutung nach schon eine Art Exil. Es ist aber ein Unterschied, ob man wie Stefan Zweig im Exil in Brasilien, wie Thomas Mann in den USA lebte. Viele waren in Paris, in der Schweiz, in England, zumindest vorübergehend, Joseph Brodsky und Vladimir Nabokov in den USA, denen war ganz Europa nicht sicher genug. Und Exil bedeutete im Wesentlichen fern der eigenen Sprache zu sein.

Für mich, die ich in der deutschen Sprache blieb, war das anders kompliziert. Es sind Bedeutungszusammenhänge, die den Unterschied ausmachen. Schon ein Wort wie „Wohnung“, ein Wort wie „Schule“ haben in Ost und West eine andere Bedeutung. Hinter jedem Wort steht eine Geschichte, stehen Erfahrungen. Es ist vielleicht ungerecht, das mit dem Trauma zu verbinden, seine Sprache zu verlieren. Das hat eigentlich niemand verkraftet. Das ist und bleibt ein Trauma! Aber man kann es nicht gleichschalten, nicht glauben, man bliebe wirklich in derselben Sprache, wenn man von Ost- nach Westdeutschland umzieht.

Dies habe ich in meinem Text „Sprach-Sturz von Ost nach West“ versucht zu formulieren, auch wenn ich es heute anders ausdrücken würde, ausgedehnter: „Unsere Sprache ist ein sensibles Instrument der Verständigung und des innersten Ausdrucks, über deren Vorhandensein man sich keinerlei Gedanken macht, soweit es die mündliche Verständigung betrifft. Aber auch die existiert ja nur im Koordinatensystem der uns umgebenden Sprache. Und eben dieses Koordinatensystem war verschwunden im Augenblick des Grenzübertritts. Das Neue, das andere – ein leerer Raum, in den meine Sprache stürzte. Doppelt schmerzlich gerade durch den Umstand, dass in Ost und West doch offenkundig und zumindest grammatikalisch das gleiche Deutsch gesprochen und geschrieben wurde.“ Immer und vor allem geht es um die Erfahrung, die wir in einer anderen Umgebung mit der scheinbar selben Sprache machen.

Eine WELT voller Fragezeichen

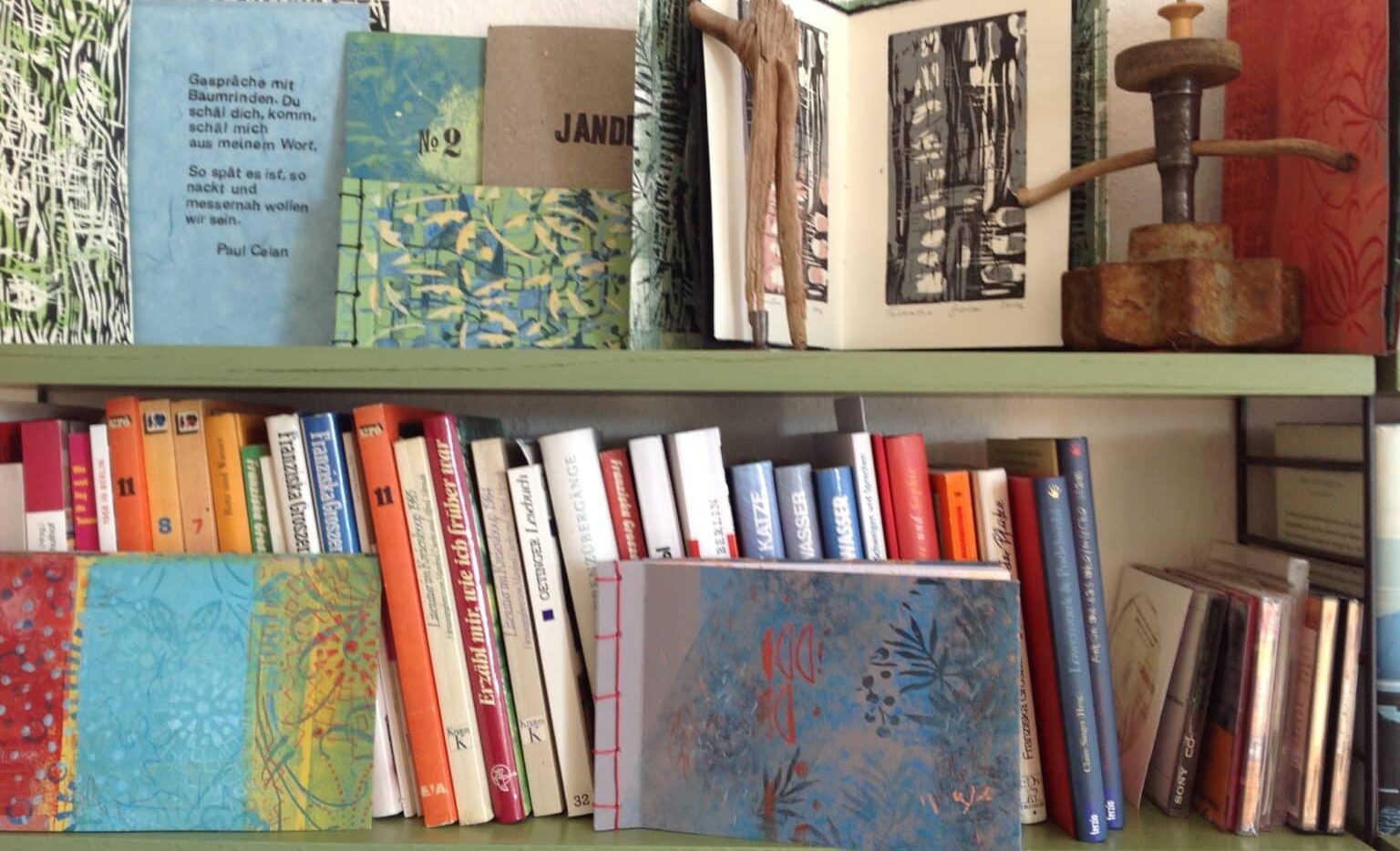

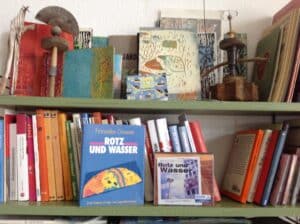

Foto von der Webseite von Franziska Groszer.

Norbert Reichel: Die Träume von Oli und seinen Freunden in „Rotz und Wasser“ sind schon recht politisch. Sie fragen, was die „WELT“ eigentlich ist. Und wo sie ist. „Ist Warschau die WELT? Durchaus nicht. Die WELT, das ist nicht einfach das Ausland, schon gar nicht Polen, Ungarn oder die Tschechoslowakei. Das sind Vorwelten, ein bisschen weg von der DDR, ein wenig anders, fremd und vertraut von früheren Reisen, aber nicht die richtige WELT. Die richtige WELT, die ist unerreichbar – vorläufig – Amerika, Lappland, Sibirien… / ‚Die Welt‘, sagt Thomas, ‚das ist der Westen.‘ / Nein, nein, Oli widerspricht heftig. Westen ist Westen, Osten ist Osten, das erklärt nicht WELT.“ In „Rotz und Wasser“ spielen die sogenannte Republikflucht, die Ausreiseanträge, die Übersiedlung in den Westen einer Rolle und als es dann so weit ist, sieht man die Grenze gar nicht. Wo fängt Berlin an, wo hört es auf? Ist das wirklich alles Berlin? „‚Je doller ich mir was vorstelle, desto anderster wird es dann‘, sagt Suse unvermittelt.“

Es verschwinden Menschen. Das nehmen die jungen Leute auch wahr, aber es kommt so lapidar daher, dass man eigentlich gar nicht richtig merkt, was da geschieht. Manchmal sind es auch diejenigen, die verschwinden, von denen alle dachten, sie wären die Hundertprozentigen. Und niemand weiß, ob sie ausgereist sind oder eingesperrt wurden. Es ist gerade ein Zeichen des Erwachsenwerdens, das genauer benennen zu können. Vor allem wenn die Ausreise in den Westen naht. Oli „spürt, wie die WELT – noch schattenhaft Gestalt annimmt, im gleichen Maße, wie Grenzen überwindbar scheinen.“ / Und die Schule bin ich los, denkt Oli, die Witwe, die FDJ-Versammlungen, die Montagmorgenappelle. Der Treueschwur hat keine Gültigkeit, die Armee kann ihn nicht in ihre Reihen zwingen – das alles hinter sich zu lassen, welch ein Glück!“ Wird Oli mit der Ausreise erwachsen?

Franziska Groszer: Über mich ist das auch schon mal so gesagt worden. Aber das sagt sich so dahin: Erwachsen werden, erwachsen sein. Ich musste früh erwachsen werden. So ist es vielleicht auch mit Oli. Allerdings würde ich die Begriffe „erwachsen werden“ und „erwachsen sein“ noch einmal hinterfragen. Es gibt eine bestimmte Art von Erwachsensein, die ich nie erreicht habe. Wenn Erwachsensein so etwas wie Souveränität bedeutet sollte, habe ich das erst sehr spät erlebt. Insofern ist Oli nicht erwachsen geworden oder er ist vielleicht auf eine traurige Art erwachsen geworden.

Norbert Reichel: Erwachsen werden spielt meines Erachtens auch in „Das Landei“ eine Rolle. Die Geschichte spielt nach dem Mauerfall, zu Beginn der sogenannten Transformationszeit. Vielleicht ist die Geschichte sogar so etwas wie eine Allegorie dieser Zeit. Die beiden Mädchen kaufen ein paar Hühner aus der ehemaligen LPG, doch die können mit der neuen Freiheit gar nichts anfangen: „Da standen die befreiten Hühner nun ängstlich in der Welt herum und fühlten sich überhaupt nicht wohl in der Freiheit.“ Die beiden Mädchen kümmern sich rührend um die Hühner, die erst alle kahl werden, aber eines Tages entdeckt Jule wieder kleine weiche Federn an ihrem Lieblingshuhn Elfie und das Huhn Helene hat sich ein Nest gebaut, in dem sechs Eier liegen: „Und dann musste man überlegen, wie man es anstellte, Helene die Eier wegzunehmen und ihr dafür befruchtete unterzuschieben. Denn schließlich sollte ja etwas daraus werden!“

Franziska Groszer: Das beruht tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Das haben wir damals genauso gemacht. Kurz nach dem Fall der Mauer in der Zeit der Abwicklung vieler DDR-Betriebe. Wir haben Hühner „befreit“.

Norbert Reichel: Die Mädchen deiner Bücher finden irgendwie immer eine Welt für sich und wenn es eben das Zelt im Garten ist oder eben die Befreiung von Hühnern, auch wenn sie sich eigentlich Pferde gewünscht hatten. „Das schreibe ich in mein Bücherbuch, dachte Jule. Jeden Tag. Wie die Wolken aussehen. Wenn es welche gibt. Neben ihr lag Vera, ein Bein aufgestellt, das andere darübergelegt. Sie wippte mit dem Fuß und wackelte mit den Zehen. ‚Wir müssten‘, sagte Jule träumerisch, ‚ein Buch schreiben über unsere Abenteuer.‘ / ‚Jetzt?‘ fragte Vera schläfrig. / ‚Nee, wenn wir erwachsen sind. Dann schreiben wir ein Buch über unsere Abenteuer, als wir Kinder waren.‘“

In deinen Büchern spielen „Alice im Wunderland“ und „Kaspar Hauser“ immer wieder eine tragende Rolle. Sind vielleicht alle Kinder irgendwie eine Alice? Oder ein Kaspar Hauser? Oder von beiden etwas?

Franziska Groszer: Ich weiß nicht. Aber ich denke ja. Wenn ich aber sehe, dass Kinder heute schon mit drei Jahren das Fernsehprogramm kennen, sind natürlich auch die Gehirngänge verstopft, sodass viele Welten, die sie entdecken könnten, gar nicht mehr aufgenommen werden können. Kinder bekommen fertige Systeme vorgeführt, verpassen die Möglichkeit, etwas Aktives zu tun, ihre eigenen Gefühle zu entwickeln.

Norbert Reichel: Diese Verstopfung – sind wir damit beim Leben in der Diktatur? Nicht alle deine Personen leben in einer Diktatur.

Franziska Groszer: Nicht alle. In „Das Landei“ geht es um ein Westkind – nach der Wende. In „Julia Augenstern“ geht es um ein jüdisches Mädchen, das nicht in der DDR lebte, aber es gibt auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee die Gräber ihrer Familie, die kurz nach 1990 verwüstet werden, als schon die ersten antisemitischen Übergriffe sichtbar werden.

Norbert Reichel: Du erzählst aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Könnte man deine Romane auch als Coming-of-Age-Geschichten bezeichnen?

Franziska Groszer: Das liegt in der Natur der Sache, wenn Kinder, Jugendliche die Hauptpersonen sind. Aber diese Lebenszeit reizt mich mehr als andere Zeiten. In dieser Zeit entscheidet sich so viel. Es gibt so viele Fragezeichen in den Biographien, auch Bedrohlichkeiten. Eigentlich besteht dieses Alter hauptsächlich aus Fragezeichen.

Wer sich bewegt, fliegt

Norbert Reichel: Dein neuer Roman hat den vieldeutigen Titel „Wer sich bewegt, fliegt“, durchaus mit einer doppelten Bedeutung des „Fliegens“, ein „Flug“ in die Freiheit, oder doch eher ein „Flug“ ins gesellschaftliche Abseits? Du zitierst das Kinderlied „Maikäfer flieg“: „Maikäfer, flieg! / Der Vater ist im Krieg. / Die Mutter ist im Pommerland. / Und Pommerland ist abgebrannt.“ (In manchen Fassungen ist das „Pommerland“ das „Pulverland“ oder auch das „Engelland“.) In „Das Landei“ bauen Jule und Vera ein „Flug-Floß“. Das ist dann ihr Aufbruch in neue Universen: „Sie setzten sich mit untergezogenen Beinen in das Flug-Floß und hielten durch Fernrohre Ausschau.“

Franziska Groszer: Das Fliegen ist mir gerade für dieses Manuskript ein wichtiger Begriff. Ich habe sehr darunter gelitten und auch beklagt, dass die Höhenflüge, die ich mit 12, 13, 15 hatte, und die ja nichts anderes als Begeisterung für meine eigenen Einfälle und Entdeckungen und Aufbrüche waren, keine Beachtung fanden. Im Gegenteil: Von diesen Höhenflügen hat mich meine Mutter immer schnell in die Wirklichkeit zurückgeschmettert. Kindheit verbindet sich für mich daher mit Fliegen-Können, die Fantasie fliegen lassen könne, die Persönlichkeit zu erweitern, sich ausdehnen zu können zum anderen Ende der Wirklichkeit hin.

Norbert Reichel: Die Welt nach den eigenen Vorstellungen gestalten?

Franziska Groszer: Das ist mir doch vielleicht etwas zu weit gegriffen. Aber doch ist es der Anfang davon, etwas gestalten, etwas umgestalten zu wollen.

Norbert Reichel: „Wer sich bewegt, fliegt“ spielt in der DDR, im Jahr 1956, das Jahr des Ungarnaufstands, aber auch das Jahr, in dem die Stute Halla ihren verletzten Reiter Hans Günter Winkler in Stockholm zur olympischen Goldmedaille trug, ein Ereignis, das für das Selbstbewusstsein in Westdeutschland eine ähnliche Bedeutung hatte wie der Sieg bei der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 1954. Beide Ereignisse spielen in dem Buch eine Rolle. Alles aus der Perspektive des jungen Mädchens Paula: „Im Westen nannte man diese Daseinsform Teenager. Ich bin ein Teenager sagte sie in den Spiegel hinein und winkte hoheitsvoll. Ein Teenie.“

In „Wer sich bewegt, fliegt“ fielen mir die beiden Mütter Paulas auf, Luise, die leibliche Mutter im Osten, und Marianne, die Vertretungs-Mutter im Westen, die neue Frau des Vaters. Ich hatte manchmal den Eindruck, Marianne wollte alles, was irgendwie nach Osten ausschaut, aus Paulas Leben entfernen, auch aus dem Leben ihres Mannes. Paula muss sich entscheiden, wo sie leben will, aber es ist nicht nur die Entscheidung zwischen zwei Familienmodellen, sondern auch eine zwischen Ost und West. Marianne will Paula – so ließe es sich sagen – in den Westen hinüberziehen. Sie versucht sie mit Geschenken zu bestechen, wird aber auch rabiat. Sie macht aus einem Pferdeschwanz Paulas einen Rückenzopf, sie findet ein Bild von Luise, Paulas Mutter, in einem Buch des Vaters und zerreißt es. Marianne verhält sich auch nicht unbedingt anders als die Klavierlehrerin, die mit einem Lineal den Takt schlägt und endlos Tonleitern spielen lässt.

Franziska Groszer: Beide Mütter haben ihre Benimmregeln, haben eine Vorstellung davon, wie sie das nach außen darstellen, wie es erscheinen soll. Paula ist dann im Grunde das Objekt der beiden, und im Roman geht es im Grunde darum, dass sie sich selbst zu entscheiden lernt, was sie ja dann auch tut. Das wirklich Komplizierte: Eigentlich gibt es bei Entscheidungen eine Trennlinie, eigentlich müsste es eine Erleichterung geben, aber die gibt es nicht. Letztlich ist es eine Entscheidung, die Paula in eine neue Ebene katapultiert, aber das weiß sie nicht, kann sie auch nicht wissen. Sie fühlt sich als Spielball von Einflüssen, die Eltern, die furchtbare Schule.

Norbert Reichel: Vielleicht passt dazu folgende Stelle: „Allerdings, wenn man genauer drüber nachdachte, so stimmte nicht ganz, dass einem niemand sagte, was man tun solle. Jetzt waren es noch die Erwachsenen, die Eltern, die Lehrer. Aber dann kamen Andere: eine Regierung, Partei, Gesellschaft, die an einem zerrte.“ Oder diese: „Sowieso fragte sich Paula, wie sich denn diese Wanderungen von Ansichten und Überzeugungen erklären ließen. Was waren die Stalinisten vor ihrer Zeit als Stalinisten gewesen? Sie sind ja nicht als Stalinisten geboren worden. Und was würden sie nach ihrer Zeit als Stalinisten sein? Und was war aus all den alten Nazis geworden?“

Franziska Groszer: Das war ein wichtiger Punkt in den 1950er Jahren. Das hat sich für mich im Nachhinein auf gruselige Weise bestätigt. Die schreckliche Hedwig Höß gehört ja etwa zu der Generation von Luise und Marianne. Nachdem ich „Zone of Interest“ gesehen habe, habe ich recherchiert, was aus Hedwig Höß geworden ist. Hedwig Höß war Zeugin in dem Frankfurter Auschwitzprozess. Es gibt einen Mitschnitt, alles erst sehr langweilig, mit all den Formalia. Mich hat interessiert, wovon Hedwig Höß gelebt hat. Der Einzige der das fragte, war Anwalt Kaul aus dem Osten, der später auch Anwalt von Wolf Biermann war. Kaul war von der DDR in den Frankfurter Prozess delegiert worden. Er wollte von Hedwig wissen, wovon sie denn lebe. Das ist auch interessant im Hinblick auf die Fonds, über die sich die alten Nazis unterstützten. Der Richter sorgte dafür, dass diese Frage nicht beantwortet wurde, sondern fragte zurück, von welchem Geld eigentlich Rechtsanwalt Kaul lebte, er wäre ja Kommunist. Ich bilde mir ein, dass es atmosphärisch spürbar war, wenn sich solche Fragen auftaten, auch wenn sie als konkrete Fragen nicht immer in Erscheinung traten. Vieles war und blieb unbeantwortet. Und sollte unbeantwortet bleiben. Das war spürbar. In Ost und West. Auf unterschiedliche Weise zugekleistert. Im Westen Aufbruch durch Konsum, im Osten Aufbruch durch Ideologie. Ich möchte in diesem Kontext Samira El Ouassil in der ARD-Serie „Longreads“ zitieren: „Der humanistische Reflex fehlt in Deutschland, der erkennen lässt, dass sich die Gesellschaft nicht auf die Art mit Jüdinnen und Juden identifiziert, dass sie es als Angriff auf die Gesellschaft wahrnehmen würden.“

Wörter über Wörter

Norbert Reichel: Paula befreit sich durch Lesen: „Wenn Paula las, verschwand sie aus ihrem Leben – Verwandlung und Rückverwandlung.“ Bücher sind auch für Jule in „Das Landei“ wichtig: „Sie knuddelte sich ihr Kuschelkaninchen unter dem Kopf zusammen und steckte ihr Bücherbuch unters Kissen. Ihr Bücherbuch musste sie immer bei sich haben. Später wollte sie Bücher schreiben, Geschichten, Abenteuer, Märchen. Und da fing sie schon an, Sätze zu sammeln. Oder sonderbare Wörter. Solche wie Zungendrescherei, Schwerenöter und Enzyklopädie. Oder Sahne-Wörter wie Brahmane und Scharlatan oder Träller-Wörter wie Balalaika und Dalai-Lama.“ Irgendwie auch ein Gegenbild zu Paulas systemkonformer Mitschülerin Gudrun Goldner, die Abzeichen sammelte. Bücher sind für Jule und Paula neue Welten, für andere sind es bestimmte Zigaretten-Sorten, westliches Schokoladenpapier, mit dem sie ihre Sehnsucht nähren.

Franziska Groszer: Dazu passt auch Olis Definition von dem, was „WELT“ ist, von der DDR aus gesehen: „WELT“ ist nicht das, was man im Alltag erlebt. Es ist immer die Suche nach Verwandtschaft. Nicht nur nach etwas Neuem, das sich einem öffnet, sondern etwas Vertrautes, das sich einem deutlich macht. Worte für das finden, was in einem selber vorgeht. Es immer ein Stück Selbstvergewisserung im Lesen, gleichzeitig Erweiterung.

Norbert Reichel: Die Frage nach der „WELT“ ist irgendwie auch die Pilatusfrage danach, was „Wahrheit“ ist. Oli „hat längst aufgegeben, sich für den Wahrheitsgehalt solcher Sprüche zu interessieren. Losungen und Parolen überall, in den Schaufenstern der Läden, an den Litfaßsäulen und Hauswänden, ‚Vorwärts im Kampf für den Sozialismus‘ zwischen Mohrrüben und Kohl, ‚Es lebe die UdSSR, unser sozialistisches Brudervolk‘ zwischen Porzellanengeln und Gartenzwergen. Das registriert man gar nicht mehr im Einzelnen, man merkt kaum noch, dass es da ist. Wenn nicht, vermisst man es nicht.“ Im folgenden Absatz geht es dann um die Schule, um all die Worte und Wörter, die einerseits inhaltsleer wirken, andererseits aber auch „wie eine Herausforderung, die eine seltene Unruhe und Irritation auslöst.“ Sprache wird auf diese Art und Weise meines Erachtens entwertet.

Franziska Groszer: Das ist das eine. Später wird der Wahrheitsgehalt beziehungsweise der Lügengehalt der Sprache wichtig. Das ist dann wieder eine Form von Erwachsensein. Du kannst an dem, das dich umgibt, nichts verändern, wenn du die Wirklichkeit um dich herum nicht beschreibst und anerkennst, dass es die Wirklichkeit ist. Das war bei mir sehr früh der Fall. Ich denke, so mit 14, als ich mir Bundestagsdebatten im Radio angehört habe. Ich habe mich sehr stark für den Wahrheitsgehalt interessiert, für Rede und Gegenrede. Oli war in dem Alter irgendwie noch ein beschütztes Kind, das sich nicht dafür interessieren musste, was da gesagt wird. Aber wenn man daraus herauswächst, ist es etwas anderes und man merkt sehr schnell, dass es immer auf den Wahrheitsgehalt in der Sprache ankommt.

Norbert Reichel: Ich stelle mir vor, dass das für dich und deine Kinder ein Thema war, als ihr 1977 von Ost nach West von Berlin nach Berlin umziehen musstet. Deine Kinder waren neun und elf Jahre alt.

Franziska Groszer: Das war schon irgendwie schockartig. Man macht sich ja keinen Begriff, was die Macht des Geldes bedeutet. Das fliegt einem erst einmal um die Ohren. Von 50 Mark Miete auf 400 Mark Miete. Dann die Lebenshaltungskosten und alles drehte sich ums Geld. Am Anfang fingen mich die Ämter auf, aber es war schon furchtbar, sich auf den Ämtern herumtreiben. Es war dennoch ein Stück Sicherheit, das ich aber nicht als Sicherheit verbuchen konnte, weil die Unsicherheit viel zu groß war. Das war schon existenziell beängstigend. Es war auch die Zeit der RAF, es war die Zeit der lila Latzhosen, es war wirklich schwer, das alles zu begreifen, zu durchschauen.

Ich hatte insofern Glück, als im Herbst junge Leute aus Jena aus dem Knast kamen, Jürgen Fuchs zum Beispiel. Ich hatte meine DDR-Leute um mich. Aus DDR-Zeiten kannte ich auch noch Rudi Dutschke, den ich sehr mochte. Wir haben ihn damals in Aarhus besucht.

Norbert Reichel: Und das Schreiben?

Franziska Groszer: Ich habe immer geschrieben. Ich habe einfach weitergeschrieben. habe nicht gedacht, dass es jetzt richtig los ging. Es ergab sich dann so einiges. Natürlich hatte ich dann erstmal verschiedene Jobs, als Korrektorin vor allem. Ich habe meine erste Rede auf dem Bahro-Kongress gehalten. Sie wurde im Jahr 1978 in der Zeitschrift L‘ 76 abgedruckt. Ich habe gesagt: „Wir haben unsere unterschiedlichen Biographien mitgebracht, unsere Erfahrungen, Erkenntnisse und Zweifel. In der DDR haben wir mit den Mitteln gearbeitet, die unseren Fähigkeiten entsprachen, mit dem geschriebenen Wort, mit Liedern, mit der Verbreitung unserer Erkenntnisse. Da wir nicht alles konnten, haben wir das wenige getan. Und das wird sich auch hier nicht ändern. / Mitgebracht haben wir aber noch etwas: Die unbedingte Gewissheit unserer eigenen Unfähigkeit, uns mit nun einmal bestehenden Verhältnissen, wie sie auch immer benannt sind, abfinden zu können, uns gar in ihnen einzurichten. / Niemand kann den speziellen Beitrag eines einzelnen zur Veränderung der Gesellschaft ihm abnehmen oder ihn ersetzen. Aber zusammen genommen ergeben sie eine Kraft.“

Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Als ich in den Westen kam, sprach mich Heinrich Vormweg an und fragte nach Texten. Ich hatte ihm dann auch Frank Wolf Matthies empfohlen, der noch im Osten lebte, den er dann auch veröffentlichte, Heinrich Vormweg wollte mich dann nach den ersten Veröffentllichungen in Klagenfurt sehen. Ich sagte zu und dann sagte ich ab.

Wohnhaus von Ingeborg Bachmann in Klagenfurt. Foto: Florian Markl.

Norbert Reichel: Du hat diese Geschichte in „Warum nicht Klagenfurt“ erzählt. Schon die ersten Zeilen zeigen, wie die durch Mauer und Stacheldraht getrennte Stadt das Leben der Menschen beeinflusst: „In gewisser Weise ist dies auch eine Berliner Geschichte. Niemals war mir diese Stadt ein Ganzes, und sie ist es auch gegenwärtig nicht. Und das liegt nicht daran, dass sie noch nicht zusammengewachsen ist, da kann sie wachsen wie sie will, ihre Teilungen wachsen mit. Für die folgenden Generationen wird das nicht mehr in gleicher Weise gelten. Aber für meine Generation, für mich wird diese Stadt immer auseinandergerissen sein, und diese Art von Rissen und Zerfetzungen ist in mich eingewachsen. Das Zerrissene, das Zerfetzte bin auch ich.“ Du bist nicht nach Klagenfurt gefahren – was geschah dann?

Franziska Groszer: Eine Veröffentlichung hier, eine Veröffentlichung da. In der L‘ 76. Einiges für den Rundfunk, die Kindersendung „Ohrenbär“. Die haben damals eine Woche lang eine Geschichte in sieben Teilen erzählt. Ich hatte Stipendien, auch Vortragsreisen, nach Italien, nach Paris. Und ich habe meine Notizen für „Rotz und Wasser“ gemacht.

Da war jemand, der wollte einen Film über einen Jungen machen, der von der DDR in den Westen kam. Ich fand das alles so schlecht, es war irgendwie verkehrt. Er sagte, schreib du doch etwas, in dem es richtig ist. Ich habe dann ein Drehbuch geschrieben, das hieß damals schon „Rotz und Wasser“, ich bekam da sogar einen Haufen Geld dafür, aber ein Film ist nicht draus entstanden. Für mich war das dann auch so in Ordnung, es war eine wunderbare Vorarbeit. Ich hatte eine Menge Material und habe Jahre später „Rotz und Wasser“ in vier Wochen geschrieben. Es gab zu diesem Zeitpunkt eine Ausschreibung des Verlags, ich war an diesem Tag fertig und habe es dahingeschickt. Zufälle, Zufälle, Zufälle.

Das Buch bekam einen Preis. Dann rennen sie dir die Türen ein. Es ist ein enormes Gefälle zwischen Nicht-Wahrnehmen und einem Preis, der einem die Tür öffnet, was sofort zu Einem-Die-Tür-Einrennen führt. Aber ich glaube, es gibt noch einen Zwischenbereich, wo sich die Fleißarbeiter einrichten.

Alice im Wunderland und Kaspar Hauser

Norbert Reichel: Bücher wie „Alice im Wunderland“ und „Pu der Bär“, die Märchen von Hans Christian Andersen, auch der „Graf von Monte Christo“ – sie alle spielen bei dir eine Rolle – werden in der Regel als Kinder- und Jugendbücher gehandelt, obwohl sie eigentlich gar keine sind. Auch deine bisherigen Bücher werden als Kinder- und Jugendliteratur gelabelt. Aber so ist das wohl, Verlage wollen Labels. Eine Autorin, die ausgezeichnete Science Fiction schreibt, sagte mir mal, sie habe einen Science-Fiction-Roman geschrieben und jetzt wolle der Verlag, dass alle ihre Bücher Science-Fiction-Romane würden. Mein Eindruck ist, dass es dir mit dem Label Kinder- und Jugendliteratur ähnlich ergangen ist.

Franziska Groszer: Es ist ein Katzentisch-Label, es sei denn du zählst zu den ganz Großen, Astrid Lindgren zum Beispiel, Paul Maar, Autoren, die immer anzutreffen sind. Du hast entweder die Wahl, jedes Jahr etwas zu machen, oder du zählst zu den ganz Großen, dazwischen ist das große unbeachtete Feld. Heute würde man das vielleicht einen Familienroman nennen, es könnte heute auch unter Erwachsenenliteratur laufen. Damals war das nicht so. Denke ich.

Norbert Reichel: Alice verschwindet aus dem Alltag eines englischen Mädchens im Kaninchenbau beziehungsweise hinter den Spiegeln. Pu der Bär lebt mit seinen Freunden schon in einer anderen Welt. In „Das Landei“ träumen Vera und Jule: „Irgendwann würden sie ihren Wunschgarten mit dem Wunschhaus und den Wunschtieren haben, irgendwann.“ Solange das nicht so ist, kann man so tun als ob: „Spielen war eine Art Zauberwort, eins aus einer anderen Welt, in der sich Erwachsene nicht mehr auskannten.“

Franziska Groszer: Ich denke, man kann für seinen Geist nicht genug andere Welten haben. Kinder sind so wahnsinnig empfänglich dafür, dass es nicht einmal „andere Welt“ heißen muss. Sie nehmen es in einer Selbstverständlichkeit.

Norbert Reichel: Bei Kaspar Hauser ist diese „Selbstverständlichkeit“ mit Unfreiheit verbunden, auch wenn er es möglicherweise nicht weiß. Kaspar Hauser lebt in einer anderen Welt als der, in die ihn die Menschen hineinstecken, vor seiner Zeit im Verlies, aber auch nach dieser Zeit. Ich darf aus „Rotz und Wasser“ zitieren: „Selbst als der Kastellan ihm die Stiefel von den wunden Füßen zog, schreckte er nicht aus seiner der Bewusstlosigkeit ähnlichen Entrücktheit auf.“ Oder täusche ich mich?

Franziska Groszer: In „Rotz und Wasser“ ist die Kaspar-Hauser-Geschichte eine eigene Geschichte, die den gesamten Roman durchzieht. Diese Geschichte hat mich damals als ich dies schrieb sehr beschäftigt. Es ist auch eine Geschichte von Kindern, von meinen Kindern, die von Ost nach West kamen, und eine Geschichte von Kindern in Kriegen. Bei Fluchten werden die Kinder immer mitgeschleppt. Die Kaspar-Hauser-Geschichte zeigt, was das eigentlich heißt. Einmal hörte ich von diesem Jungen, der saget, er hatte eine schöne Kindhei. In Wirklichkeit war er aber mit seiner Mutter im Konzentrationslager, ich weiß nicht wo. Seine Mutter hatte ihn mit Geschichten gefüttert, er war von Liebe und Fürsorglichkeit von anderen Frauen umgeben.

Norbert Reichel: Das erinnert mich an den Film „La vita è bella“ von Roberto Benigni. Der Vater erzählt seinem Sohn, es ginge im Konzentrationslager um einen Wettbewerb, bei dem der Sieger einen Panzer bekäme. Am Schluss sieht der Junge tatsächlich einen Panzer, einen amerikanischen Panzer, der die Menschen im Lager befreit.

Franziska Groszer: Unter bestimmten inneren Bedingungen gibt es für Kinder an jedem Ort Heimat. Mehrheitlich ist es vielleicht eher so, dass Kinder ihre eigene Geschichte von Heimatlosigkeit haben, mit den Schwierigkeiten der Neuorientierung.

Norbert Reichel: Was meinst du mit „inneren Bedingungen“?

Edgar Degas, Vierzehnjährige Tänzerin, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Foto: David Brandt von einer Ausstellung in St. Louis (USA) 2022. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Franziska Groszer: Ein Kind muss das Gefühl haben, behütet zu sein. Das gilt natürlich nur bis zu einem bestimmten Alter. Wenn es aus der geschlossenen Welt der Behütung herauswächst, wird alles komplizierter.

Als ich letztens sehr krank war und im Krankenhaus nicht wusste, ob ich lebend nach Hause käme, half mir die Kunst. Es war übrigens nicht die Literatur. Ich habe es versucht, aber jedes Wort ging mir zu nahe, hat mich förmlich durchbohrt. Es waren Bilder und Skulpturen, meine geliebte Louise Bourgeois, Constantin Brâncuși, Edgar Degas und seine kleine vierzehnjährige Tänzerin, die mich anrührten, die mir sagten, ja, das ist es, das ist Heimat. Jetzt habe ich den Plan, wenn ich wieder richtig laufen kann, fahre ich mit Lucie, meiner Enkelin, nach Dresden, die kleine Tänzerin angucken.

Zum Weiterlesen:

Bücher von Franziska Groszer sind zurzeit leider nur antiquarisch zu erhalten. Im Demokratischen Salon hat Franziska Groszer den im Gespräch erwähnten Text „Warum nicht Klagenfurt“ veröffentlicht, eine Art Nicht-Reise-Bericht, ein Text, den man als Erzählung, aber auch als Dokument einer Zeitzeugin lesen kann, oder vielleicht beides und einiges mehr.

- Rotz und Wasser – eine Jugend in Ostberlin, 1987.

- Kaos mit Katze, 1988.

- Tilly in der Pfütze, 1990.

- Julia Augenstern, 1991.

- Das Landei, 1995.

- Claire und Sophie, 2004 (alle in Hamburg bei Dressler).

- Der blaue König und sein Reich, Leipzig, Altberliner 2005.

- Anton und das unheimliche Haus, München, Terzio, 2008.

- Wer sich bewegt, fliegt (Veröffentlichung in Vorbereitung).

Auf Franziska Groszers Internetseite finden sich weitere Texte. Eine ausführliche Würdigung der Autorin enthält das zusätzliche Kapitel, das Ines Geipel für die Neuauflage des von ihr mit Joachim Walther herausgegebenen Buches „Gesperrte Ablage“ schrieb. (Düsseldorf, Lilienfeld Verlag, 2/2024).

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im März 2025, Internetzugriffe zuletzt am 19. März 2025. Das Titelbild stammt von der Internetseite von Franziska Groszer.)