Die Gesichter des Helden

Ivan Mazepa in England, Frankreich, Deutschland, Russland und in der Ukraine

Der wohl bekannteste Ukrainer in Westeuropa ist der ukrainische Hetman Ivan Mazepa (1639-1709), dessen Leben Anlass für zahlreiche künstlerische und literarische Schilderungen wurde. Der folgende Streifzug durch repräsentative Mazepa-Bearbeitungen vom 18. – 20. Jahrhundert soll zeigen, wie wichtig die historische Fundierung auch für fiktionale Texte ist, und wie historische Fakten für die ideologische Botschaft der jeweiligen Texte instrumentalisiert werden.

England und Frankreich: Der romantische Held

Der erste publikumswirksame Bericht über Mazepa in Westeuropa ist Voltaires „Histoire de Charles XII, Roi de Suède“ (1731), in deren viertem Buch Mazepa auftaucht. Voltaire, später Historiker des französischen Hofs, hat dieses Werk zweifellos als ein historisches verstanden, heute ist man geneigt, es als belletrisierte Heldenbiographie zu betrachten, gerade wenn man es mit anderen historischen Werken des Autors, etwa seiner „Histoire de lʼEmpire De Russie sous Pierre le Grand“ (1759, 1763), in der Mazepa einmal mehr vorkommt, vergleicht.

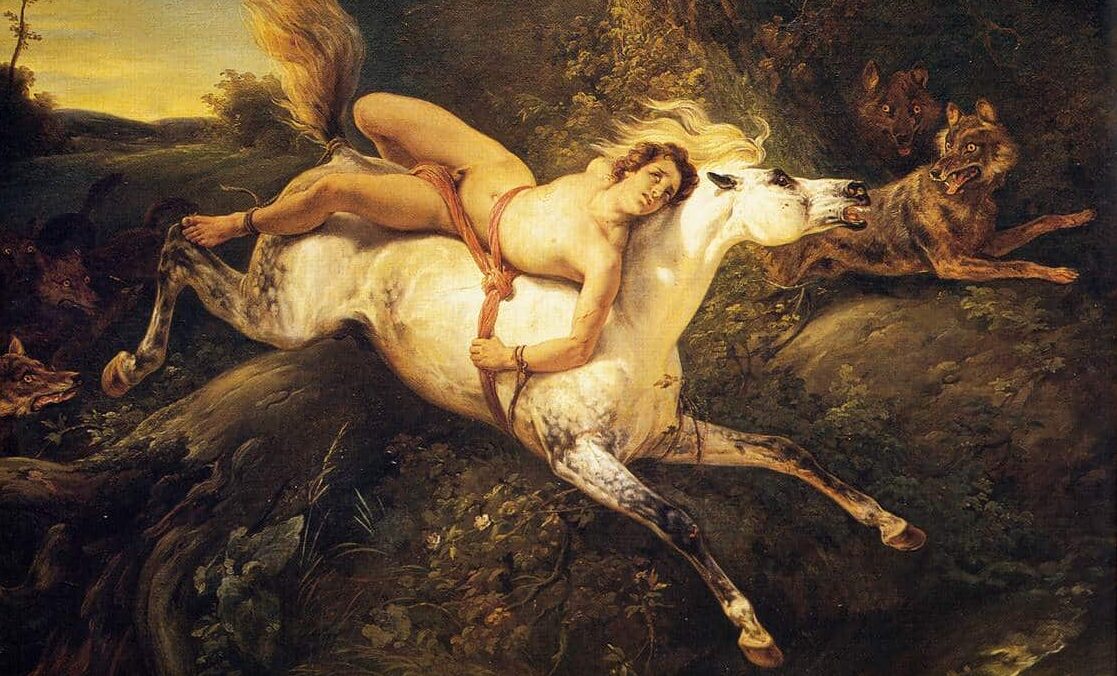

Die nur kurze Erwähnung Mazepas in der Biographie Karls XII. beinhaltet „Dichtung und Wahrheit“ʼ in gleichem Maß. Die Angaben zur Biographie Mazepas entsprechen den historischen Fakten, abgesehen davon, dass Mazepa kein Pole („un gentilhomme Polonais“), wie Voltaire meint, sondern ein Ukrainer war. Mazepas Liebesabenteuer am polnischen Hof und die darauffolgende Bestrafung durch den erzürnten Ehemann der Geliebten – Mazepa wird nackt auf ein wildes Pferd gebunden, das mit ihm bis in die Ukraine läuft – lassen sich historisch nicht belegen. Genau diese Anekdote aber wurde von den Vertretern der europäischen Romantik aufgegriffen und diente als Kern für Bühnenwerke, Poeme, Kompositionen und Darstellungen in der Bildenden Kunst, die an der historischen Wahrheit kaum mehr interessiert waren.

George Lord Byron ist der erste große Nutznießer von Voltaires Angaben, sowohl was die historischen Fakten, mehr aber noch, was die Legende vom unfreiwilligen Ritt betrifft. Mazepas Geschichte dient dem englischen Romantiker als Rahmenhandlung – Karl XII. und Mazepa müssen nach der verlorenen Schlacht von Poltava auf ihrer Flucht eine Rast einlegen, bei der der Hetman die Geschichte des unfreiwilligen Ritts erzählt, der in der Binnenhandlung des Poems entfaltet wird. Auch wenn Byron mit seinem Poem „Mazeppa“ (1819) die Wende hin zur Fiktion einleitet, verzichtet er nicht zur Gänze auf deren historische Verankerung. Die Flucht der Besiegten zu Pferd ist ebenso belegt wie die Überquerung des Dnipro, die das größte Hindernis auf dieser Flucht vor den russischen Verfolgern darstellte. Am Tag nach der Rast sollen Karl und Mazepa den „Borysthenes“ überqueren, jenen Fluss, den der junge Mazepa bei seinem unfreiwilligen Ritt in die Gegenrichtung, von West nach Ost, schon einmal passiert hatte und der auf diese Weise zum Bindeglied zwischen Rahmen- und Binnenhandlung wird.

Im Anschluss an Byron betont die französische Mazepa-Rezeption den fiktiven Part an dessen Geschichte. Victor Hugos Poem „Mazeppa“, zehn Jahre nach Byrons gleichnamigem Text entstanden, lässt den historischen Sachverhalt fast zur Gänze weg, zugunsten einer symbolistischen Deutung, die auf dem unfreiwilligen Ritt basiert. Dafür ist neben Byron, dessen „Oriental Poems“ bereits 1819 ins Französische übersetzt wurden, eine weitere Quelle maßgeblich, die nur in der französischen Mazepa-Rezeption breite Ausgestaltung fand, die Malerei. Hugo widmet sein Poem dem Maler Louis Boulanger, der auf seinem Gemälde „Mazeppa“ die Szene des Gerichts über Mazepa darstellt: Zu Füßen eines alten Mannes, der offenbar das Urteil gesprochen hat, wird Mazepa von Knechten auf ein wildes weißes Pferd gebunden. Unmittelbar darauf folgt der unfreiwillige Ritt, mit dem Hugo seine Erzählung beginnt.

Théodore Géricault, Mazeppa. Privatsammlung. Wikimedia Commons.

Mehr aber als dieses Bild haben andere Mazepa-Darstellungen der französischen romantischen Malerei Hugos Poem inspiriert, vor allem jene Darstellungen, die die enge Verbindung zwischen dem Pferd und dem daran gefesselten menschlichem Körper betonen, wie etwa Théodore Géricaults Bild „Mazeppa“ (1821-1824), das ein Pferd zeigt, das kraftvoll das Ufer eines Flusses erklimmt, mit einem reglosen Körper auf seinem Rücken. Solche Darstellungen illustrieren Szenen, die Byron im Binnenteil seines Poems schildert. Sie stehen zum einen in der Tradition der romantischen Pferdemalerei, sie verschieben aber im Fall des auf dem Pferd gefesselten Mazepa den Akzent auf die Einheit von Tier und Mensch im Kampf ums Überleben. An diese Deutung knüpft Hugo im zweiten Teil seines Poems an, das einen kosmischen Ritt schildert, in dem das Pferd mit dem Pegasus, der an das Tier gebundene Mensch aber mit dem Dichter gleichgesetzt wird. Das dichterische Genie treibt den von ihm besessenen Menschen zu Höhenflügen. Die reale Geschichte um Mazepa wird aus den Werken der französischen Romantiker fast völlig ausgeblendet.

Die russische Version: Der Verräter

Quasi als Gegengewicht zur westeuropäischen Konzentration auf das phantastische Moment legt die russische Mazepa-Rezeption besonderes Gewicht auf die historische Seite des Phänomens. A.S. Puškin will mit seinem Poem „Poltava“ (1829), das ursprünglich Mazepa heißen sollte, jene Irrtümer widerlegen, welche andere romantischen Dichter im Umlauf gebracht haben und er will, wie er im Vorwort zur ersten Ausgabe des Poems betont, den wahren Charakter des Hetmans, so wie er aus den historischen Fakten hervorgeht, zeigen: „Persönlichkeiten dieser Epoche. Einige Schriftsteller wollten aus ihm einen Freiheitshelden, einen zweiten Bohdan Chmel´ nyc´kyj, machen. Die Geschichte zeigt ihn als einen ehrgeizigen Menschen, der tief in Intrigen und Untaten verwickelt ist, seinen Gönner, den Hetman Samojlowytsch, verleumdet, den Vater seiner unglücklichen Geliebten zugrunde gerichtet und den Zaren Peter vor seinem Sieg und den König Karl nach dessen Niederlage verraten hat: sein Andenken, schon von der Kirche mit dem Anathema belegt, kann auch dem Fluch der Menschheit nicht entgehen.“ (Originaltext: „Мазепа есть одной из самых зaмечательных лиц той эпохи. Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодеятеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победой, предателем Карла после его поражения: память его, преданная церковию анафеме, не может избегнуть и проклатия человечества.“ Quelle: А. С. Пушкин, Полтава, в: Полное Собрание Сочинений. Изд. АН СССР Т. Поэми 1825-1833. Москва-Ленинград 1948).)

Ohne im Einzelnen auf diese Vorwürfe einzugehen, die alle in der zentralen Anschuldigung des Verrats gipfeln, kann doch gesagt werden, dass sie sich aus den historischen Fakten nicht ableiten lassen, sondern vielmehr jenem Bild Mazepas als Verräter entsprechen, das auf Peters Befehl schon 1708 mit dem Anathema-Fluch geschaffen und von der literarischen Meisterschaft Puškins mehr als hundert Jahre später erst recht verfestigt wurde.

Puškin greift mit dem Motto, das er seinem Poem voranstellt, „The power and glory of the war, Faithless as their vain votaries, men, / Had pass´d to the triumphant Czar“, auf den historischen Rahmen von Byrons Poem zurück, nicht aber auf den unfreiwilligen Ritt des jungen Mazepa, der für Puškin ins Reich der Phantasie gehört. An die Stelle jenes Ritts, der die westeuropäische Romantik so begeisterte, setzt Puškin im dritten Teil seines Poems die Schlacht von Poltava, die von der Logik der Handlung kaum mehr mit den Teilen eins und zwei verbunden ist, dafür aber deutlich nach historischen Vorlagen, vor allem Voltaires Berichten, gestaltet wird. Die Niederlage als Bestrafung Mazepas für seine in Teil I und II begangenen Übeltaten entspricht allerdings der Dramaturgie des Poems und nicht der historischen Wahrheit.

Die deutsche Version: Politisch-utopische Spekulationen

Von besonderem Interesse, was das Oszillieren zwischen Geschichte und Fiktion betrifft, ist der deutschsprachige Mazepa-Diskurs, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit einer gewissen Verspätung im Vergleich zum englischen, französischen oder russischen, dafür aber umso intensiver einsetzt – es gibt mehr literarische Mazepa-Versionen in deutscher, als in französischer oder auch russischer Sprache. Diese Texte, die heute allesamt vergessen sind, so wie auch ihre Verfasser, weisen eine beachtliche Kenntnis historischer Umstände auf, die als Basis für politisch-utopische Spekulationen dienen.

Ein Beispiel dafür ist Andreas Mays Drama „Der König der Steppe“ (Drama in fünf Aufzügen, München 1849), das 1849 uraufgeführt wurde. Was die Handlung betrifft, so folgt May weitgehend den Teilen I und II von Poltava, nur dass seine Heldin Natalie ihrem Gatten Mazepa einen Schlaftrunk verabreicht, um ihren Vater Kotschubej zu retten und zusammen mit ihm aus dem Schloss Mazepas zu fliehen. Der große Unterschied zu Puškins Poem liegt aber im politischen Programm, das Mays Mazepa vertritt – es weist deutlich pro-ukrainische Züge auf, auch wenn es nicht verwirklicht wird, weil Mazepa am Ende des Stücks von russischen Truppen gefangengenommen und standrechtlich erschossen wird. Im Gespräch mit Kotschubej erläutert Mazepa dieses Programm eines unabhängigen ukrainischen Staates: „Freiwillig nur, des eigʼnen Schutzes halber / Hat mein Kosakenvolk sich dereinst unter Rußlands Botmäßigkeit begeben. Es / Versprach dem Czaren Waffendienst; der Czar / Schwor ihm dagegen, seine Freiheiten / Und Privilegien aufrecht zu erhalten. / Dies Schutzverhältnis wurde bald zu Bürde. / (…) D i e Zeit soll aus sein, Bruder Kotschubej. / Ein freier Staat soll die Ukraine werden, / Ein freies Reich soll hier entstehʼn, selbstständig / Und unabhängig! Wie ein Riese soll es / Sich zwischen Osten und dem Westen lagern. / Ein Bollwerk gegen Rußland für Europa! / Freund, ein Kosakenreich, ein Königreich / Der Steppe!“.

Diese Argumentation verweist auf gute historische Kenntnisse, auf eine Interpretation der Verträge von Perejaslavl (1654) im Sinn der ukrainischen Historiographie, auf das Antemurale-Argument, das der historische Mazepa schon vor 1700 in einem Brief an den Wiener Hof verwendet hatte. Es bleibt unklar, woher May seine über Puškin hinausgehende Kenntnis historischer Fakten und seine pro-ukrainische Einstellung übernommen hat – die antirussische Stimmung in Mitteleuropa nach dem Jahr 1848 allein kann das nicht erklären.

Das am meisten gespielte und von der Kritik auch am Häufigsten besprochene Mazepa-Drama stammt von Rudolf v. Gottschall: „Mazeppa. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen“ (Leipzig 1865), und verweist schon mit seinem Untertitel auf die Bedeutung der Geschichte in diesem Stück, mit der der Autor zum einen gut vertraut ist, mit der er zum anderen aber sehr frei umgeht: So ist Matrona nicht die Tochter Kotschubejs, sondern Iskras, hat Mazepa eine Tochter namens Leodiska und wird dieser von seiner Geliebten Matrona vergiftet.

Auch wenn sich Gottschall, was die Entwicklung der Handlung betrifft, primär an „Poltava“ orientiert, lassen sich auch deutliche Rückgriffe auf die Byronʼsche und die französische Mazepa-Tradition feststellen. So hängt in der Höhle einer Wahrsagerin ein Bild, das den auf einen Pferderücken gefesselten Mazepa zeigt und an die Darstellungen der französischen romantischen Malerei erinnert. Auch die Deutung dieses Bildes, welche die Wahrsagerin im Gespräch mit Mazepas Tochter gibt, erinnert an die symbolische Interpretation, die V. Hugo in seinem Mazeppa für die Einheit von Mensch und Tier fand: „siehʼ das große Bild – den Jüngling /Ans Roß gebunden! Dieses ist dein Vater – / Und nicht dein Vater blos, es ist der Mensch, / Den ein unbändig Wollen mit sich fortreißt!“

Ukrainische Geschichtsmythologie

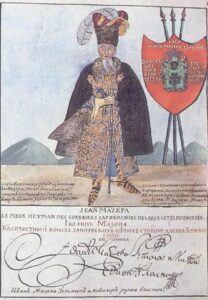

Hetman Ivan Mazepa, 1690. Unbekannter Künstler. Wikimedia Commons.

Für einen der Interpreten dieses Stücks, Dmytro Doncov, den Ideologen der ukrainischen Rechten in der Zwischenkriegszeit, bedeutet die „wilde und blinde Leidenschaft“, die nach Gottschall Mazepas Handeln bestimmt, nichts anderes als den von Nietzsche beschriebenen „Willen zur Macht“, der Mazepa zum Führer seines Volkes bestimmt. Nur ein Mensch, der von einem solchen Willen getrieben wird, kann einen unabhängigen ukrainischen Staat schaffen, von dem auch der Titelheld von Gottschalls Drama schwärmt. In seinem Aufsatz über „Hetman Mazepa in der europäischen Literatur“ (1917) geht Doncov ausführlich auf Gottschalls Drama ein, dessen „kleine historischen Ungenauigkeiten“ aber nicht einer intuitiv verspürten, höheren historischen Wahrheit im Wege stünden. Diese „historische“ Wahrheit ist aber eine politisch-programmatische: Wer Mazepa als den zeigt, der die Unabhängigkeit der Ukraine zum höchsten Ziel seines Handelns macht, der zeigt den „wahren“ Mazepa.

Das Jahr 1909, in dem der russische Staat mit viel Pomp das zweihundertste Jubiläum des Sieges von Poltava feierte, war auch für die ukrainische Seite ein Anlass, dieses Ereignisses und damit des Hetmans Mazepa zu gedenken. In diesem Jahr erschien eine kleine Schrift des bekannten Dichters Vasyl´ Pačovsʼkyj, Mitglied der Lemberger Dichtergruppe „Moloda Muza“, „V pamjat´ hetʼmana Ivana Mazepy i bytvy pid Poltavoju“ (deutsch: „Zum Gedenken an den Hetman Mazepa und die Schlacht bei Poltava“), in der der Autor die Ereignisse von 1709 mit deutlich antimoskowitischer Ausrichtung, aber auch mit Kritik an der eigenen, ukrainischen Seite schildert. Seine Darstellung endet jedoch optimistisch und visionär: Mit der Gründung der Sič-Organisation wäre das Erbe von Poltava in Galizien bewahrt und gerettet worden; aus den Ostkarpaten, die in der Folklore für ihre heroischen Räubergestalten bekannt sind, kämen heute die neuen Dnipro-Kosaken: „Die Sitsch, kommt, die Sitsch kommt, von der Tscharnohora. Die Ukraine steht auf, die Ukraine dröhnt.“ (Original: „Сїч іде, Сїч іде, Сїч іде з Чорногори. Україна встає, Україна гуде…“ Quelle: Василь Пачовський, В память гетьмана Івана Мазепи і битви під Полтавою, 1709 р., Коломия 1909). Mit dieser Form von Geschichtsmythologie wird das Erbe Mazepas in die österreichische Westukraine transferiert – von dort kommt heute die befreiende Tat für die Ukraine. Das schien wenige Jahre später Wirklichkeit zu werden, als mit Beginn des Ersten Weltkriegs im Rahmen der österreichischen Armee die sogenannten Sič-Schützen aufgestellt werden durften, die als Beitrag zur Befreiung der Ukraine verstanden wurden.

Neue Akzente in der Interpretation der historischen Figur des Hetmans finden sich in ukrainischen Mazepa-Bearbeitungen des frühen 20. Jahrhunderts, wie in Volodymyr Sosjuras (1898-1960) Poem „Mazepa“ (1928-1959-1960). Das Dilemma des Autors zwischen kommunistischen Überzeugungen und ukrainischem Nationalismus spiegelt sich auch in seinem Poem wider, das erst in der Perestrojka-Zeit in voller Länge erscheinen konnte. Den Dichter und seinen Helden verbindet die gleiche ukrainische Identität, die ihn veranlasst, nicht nur die Tragödie Mazepas, sondern auch des ganzen ukrainischen Volkes zu zeigen: „Von ganzem Herzen will ich die Tragödie zeigen / die schreckliche Tragödie Mazepas / und mit ihr, zu dieser Zeit der fatalen Uneinigkeit / die Tragödie meines Volkes.“ (Original: „Я серцем хочу показать / страшну трагедію Мазепи / І в ній, в тої час страшний незгоди, / Трагедию мого народу“, Quelle: Володимир Сосюра, Мазепа. Поема. Лірика. Київ: Дніпро 2001) – hier sind Anspielungen auf andere Tragödien der Ukraine zu späterer Zeit, wie etwa die Hungerkatastrophe des Holodomor, nicht zu überhören.

Die Befreiung Mazepas vom Vorwurf des Verrats („Любив Вкраїну він (Maзепа – AW) душею / І зрадником не був для неї“) durch Sosjura führt notwendigerweise zur Polemik mit Puškin, der ja in seinem Poem diesen Vorwurf verfestigt hat: „О Пушкін, я тебе люблю, / Та істину люблю ще дужe“. Sosjuras massive Kritik an Peter I. führt nicht nur diese Polemik mit Puškin weiter, sondern steht auch im Widerspruch zur offiziellen sowjetischen Historiographie. In der Beurteilung Peters als „eines Banditen, der in der Ukraine die Leibeigenschaft eingeführt hätte“ (Original: „Петра вважаючи бандитом, / Що в нас кріпацтва вік завів“) prallen die national-ukrainische und die sowjetisch-russische Geschichtsauffassung aufeinander, und dieser Konflikt ist auch von der Ideologie der geschwisterlichen Verbindung der Ukraine und Russlands im Sowjetreich nicht zu überbrücken. So ist Sosjuras Mazepa-Darstellung weniger an der historischen Wahrheit, als an der ideologischen Instrumentalisierung Mazepas interessiert.

Der antisowjetische Mazepa – eine Fallstudie

Zur selben Zeit, da Sosjura die Arbeit an seinem Poem aufnimmt, schreibt Ljudmyla Starycʼka-Černjachivsʼka (1868-1941) ihr Drama „Ivan Mazepa. Drama v V‘dij“ (1929). Aus der bürgerlichen ukrainischen Intelligenz im späten 19. Jahrhundert stammend, unterstützte Starycʼka-Černjachivsʼka ab 1917 die Ukrainische Nationale Republik in Kiew und versuchte später in der Zeit der „Korenizacija“ ihre literarische Tätigkeit fortzusetzen. 1941, als die deutschen Truppen bereits von Kyiv standen, wurde sie wegen „antisowjetischer Tätigkeit“ verhaftet und starb auf dem Weg in ein Gefangenenlager.

Es ist nicht verwunderlich, dass eine derartig negative Erfahrung mit dem bolschewistischen Regime sich auch in der Gestaltung ihres Mazepa niederschlägt. In ihrem Drama, das sich an der Konvention der Historiendramen des 19. Jahrhunderts orientiert, verzichtet die Autorin auf alle Elemente der Fiktion – es gibt keine Liebesaffären am polnischen Hof, keinen unfreiwilligen Ritt des jungen Mazepa, aber auch keine dramatischen Episoden aus der Geschichte, wie die Schlacht bei Poltava. Die Autorin verzichtet allerdings nicht auf eine private Intrige, die Liebe Mazepas zu Motrja, die sie mit der historischen Tragödie seines politischen Scheiterns verknüpft.

Im dritten Akt, in dem die Handlung der Tragödie kulminiert, kommt es zu einem Zusammentreffen des Zaren mit dem Hetman, bei dem der Zar seinem Bundesgenossen seine Pläne in Bezug auf die Ukraine enthüllt: eine völlige Auslöschung der ukrainischen Eigenständigkeit und ein völliges Aufgehen der Ukraine im russischen Staat. Das ist für Mazepa der entscheidende Augenblick, in dem er erkennt, dass er sich um jeden Preis gegen die russische Vorherrschaft stellen und damit zum „Verräter“ werden muss. Die massiven Vorwürfe an Peter, den „blinden Henker“, der nur mit Gewalt und Unterdrückung sein Russland erbaut, könnten ebenso gut auf Stalin gemünzt sein, der sich ja auch selbst gern mit Peter verglich: „Blinder Henker, dein Koloss / steht auf tönernen Füßen. Mit der Knute / mit Handschellen und Folterkammern erbaust du dein Russland und willst / die Ukraine verschlingen und unsere Freiheit versaufen / ganz und gar, bis zum Grund?! / Das wirst du nicht, nein, auf ewig nicht!“ (Original: „Kат сліпий, твий колос / На глиняних ногах. А, батогом, / Кайданами, катівлями будуєш / Ти Русь свою і хочеш проглинуть / Україну, і випить нашу волю / Усю до дня?! Не випʼєш, ні!! Вовік!“ Quelle: Людмила Старицька-Черняхівська, Вибрані твори, Бібліотека Української літератури, Київ 2000)

Im fünften Akt, dem tragischen Ende des Helden gewidmet, stirbt Mazepa in Bender, allerdings nicht in Folge von Krankheit und Alter, sondern weil er selbst einen Giftbecher getrunken hat, um vor einer drohenden Auslieferung sicher zu sein. Ein solches Ende steht in deutlichem Widerspruch zu den historischen Fakten, es unterstreicht jedoch den definitiven Charakter von Mazepas Scheitern; seine Tragödie wird zugleich zur Tragödie der Ukraine. Hier zeigen sich, bei allen Unterschieden zwischen dem Poem des proletarisch-kommunistischen Dichters Sosjura und dem Drama der bürgerlich-konservativen Starycʼka-Černjachivsʼka, Konvergenzen im Plädoyer für die ukrainische Unabhängigkeit und in der Kritik an dem von Peter verkörperten russischen Absolutismus, der dieser Unabhängigkeit im Weg steht.

Alois Woldan, Wien

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung: Christoph Augustynowicz / Dietlind Hüchtker / Börries Kuzmany, Hg., Perlen geschichtswissenschaftlicher Reflexion – Östliches Europa, sozialgeschichtliche Interventionen, imperiale Vergleiche, Göttingen, V&R Unipress, 2022. Veröffentlichung im Demokratischen Salon in leicht veränderter Fassung im März 2025. Alle Übersetzungen aus dem Russischen beziehungsweise dem Ukrainischen: Alois Woldan. Titelbild: Horace Vernet (1789-1863), Mazeppa aux loups (Ausschnitt), 1826, Musée Calvet, Avignon. Wikimedia Commons.).