Ein Klondike der Texte

Aus dem Archiv der unterdrückten Literatur der DDR

„Du bist nicht ganz verlassen, / Wenn du dich selbst nicht fallen lässt, / Selbst von den blassen / Bildern, die du kaum empfunden, / Bleibt deinem Wesen / Immer noch ein Rest, / Der dir in deinen stillsten Stunden / Zurückruft, was du einst gewesen, / Der dich geformt, so wie du bist / Und wie ein Nachklang / Deines Lebens ist.“ (Edeltraud Eckert in Dezember 1953)

Der Bachmann-Preis 2020 an Helga Schubert, Jahrgang 1940, war ein Coup. Eine Schriftstellerin, die aus politischen Gründen zu Zeiten der DDR nicht am Bachmann-Preis teilnehmen durfte, erhielt ihn für ihren Text „Vom Aufstehen“ – als Würdigung, Rehabilitierung und Genugtuung zugleich. Der Preis kam spät und doch auf den Punkt. Als hätte sich reichlich 30 Jahre nach der 1989er-Revolution mit einem Mal eine Wahrnehmungstür geöffnet.

Cover der im März 2024 erschienenen um einen Essay von Ines Geipel erweiterten Neuauflage von „Gesperrte Ablage“. Weitere Informationen des Verlags über das Buch erhalten Sie mit einem Klick auf das Bild.

Dabei erzählt Helga Schubert heute, was und wie sie immer erzählt hat. Über das Ostdeutsche, den endlosen Nachkrieg, die Doppeldiktatur, die Traumata, die Mythen, die oft heillose Familienbande. Sie ist eine Meisterin des Faktischen, Präzisen. Eine, die sich über Jahre in die Archive hockt, um dann ein Buch über Verräterinnen im Nationalsozialismus zu schreiben. Eine, die ihren nahesten Freundinnen in den Alltag blickt, um dann zu sagen: „Wo Leben ist, da ist auch Schmerz“. Die Prosa, die in der Folge entstand, konnte sie seit Mitte der 70er Jahre großteils veröffentlichen, dabei immer in Distanz zu den Verhältnissen. Als Psychologin hat Helga Schubert über Jahrzehnte den Gefühlscontainer des Ostens abgescannt, um nach 1989 zu konstatieren: „Die Sache ist vertrackt“. Sie meinte das Komplexe an Ideologie, an Formiertem, an Schmerz, die konkurrierenden Erinnerungen und ließ sich Zeit, um ihr Schreibkonzept zu schärfen – ein ästhetische Politik des Gefühls. Dabei ist sie bei ihrer Art Nachzeit auf ein anderes Zeitmaß aus, auf eine mimetische Wundheilung. Sorgsam anschauen, Stück für Stück auseinandernehmen, sortieren, neu zusammensetzen, integrieren, vermitteln, den genauen Punkt treffen. Das muss man draufhaben, sonst war alles umsonst.

Immerhin scheint sich der Blick Richtung Osten, hin zu seinem Gegengedächtnis in der Literatur, seit 1989 nach und nach etwas zu weiten. So wurde kurz nach Helga Schubert bekannt, dass die 1949 in die DDR übergesiedelte Elke Erb für ihr Gesamtwerk den Büchner-Preis erhalten würde. Auch sie eine, die die hartnäckigen Ideologieangebote der DDR wie fremde Vögel an sich vorüberziehen ließ. „Ich habe den Verhältnissen gekündigt, sie waren falsch“, schrieb sie schon 1965 lapidar. Helga Schubert und Elke Erb konnten über alle Hindernisse zu DDR-Zeiten veröffentlichen und werden heute im gesamtdeutschen Literaturraum endlich wahrgenommen. Aber wie steht es um die, deren Veröffentlichungen zu DDR-Zeiten verunmöglicht wurden und wie um die Rezeption der dritten Literatur Ostdeutschlands nach 1989?

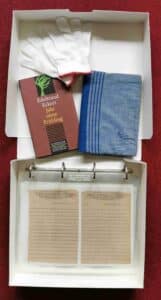

Materialkiste Edeltraud Eckert © Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Von Anfang an waren sie da: die Rückgratverteidiger, die Gegenstimmen, das andere Gesicht der ostdeutschen Literatur. Eine Frau wie Edeltraud Eckert etwa. 1930 in Schlesien geboren, Flucht am Ende des Krieges zusammen mit der Familie nach Brandenburg. Verspätetes Abitur, dann Studium an der Humboldt-Universität in Ostberlin und ihre Begeisterung für die neue Idee: ein neuer Staat, endlich auch für die Frauen. Als Edeltraud Eckert aber von der Existenz der NKWD-Lager hörte, den nach 1945 vom sowjetischen Geheimdienst in Ostdeutschland eingerichteten Speziallagern, war der Schock groß. Das sollte die Realität des sozialistischen Projektes sein, an das sie so glaubte? Zusammen mit drei Freunden gründete sie eine kleine Widerstandsgruppe. Informationen, Verbindungsaufnahme in den Westen, Flugblattaktionen. Bevor die Gruppe jedoch überhaupt aktiv werden konnte, flog sie auf. Im Juli 1950 in Potsdam der Prozess gegen die Vier unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Keine Entlastungszeugen, keine Verteidigung. Entsprechend das Urteil: für Edeltraud Eckert 25 Jahre Haft und Arbeitslager. Drastisch und doch üblich für die frühe DDR. Die Zwanzigjährige kam ins Zuchthaus Bautzen, dann nach Waldheim, schließlich in die Frauenvollzugsanstalt Hoheneck. Schlimmste Haftbedingungen, Hunger, die Willkür des Gefängnisalltags und ihre Gedichte. Eine Art ästhetische Existentialschule. Ausgehärtet, spröde, mitunter pathetisch. Im Pathos der Schmerz. Gedichte, fest gefügt und durchkomponiert auch als Lieder, um zusammen mit 120 Frauen im sogenannten Gewahrraum so etwas wie Weihnachten zu überstehen. Im Januar 1955, nach fast fünf Jahren Haft, ein schwerer Arbeitsunfall. Ihre Haare gerieten in die Getriebewelle, die Kopfhaut wurde großflächig abgerissen, die Wunde nicht behandelt. Edeltraud Eckert starb im April 1955 im Haftkrankenhaus Meusdorf bei Leipzig an Wundstarrkrampf. Zwei Tage später die anonyme Einäscherung. Die Eltern erhielten ein Paket. Darin das Kostüm, das Edeltraud Eckert zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung getragen hatte, ein paar Habseligkeiten und ein kleines Oktavheft. Darin ihre Gedichte.

Die skalpierte Dichterin. Die Sophie Scholl des Ostens. Warum wissen wir überhaupt heute von ihr? Ihre Schwester stellte das Oktavheft vor geraumer Zeit dem „Archiv der unterdrückten Literatur der DDR“ zur Verfügung. Das komplette Archivmaterial der Unveröffentlichten liegt heute in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Mehr als 100 Autorinnen und Autoren, annähernd 70 000 originale Manuskriptseiten, Vor- und Nachlässe aus mehr als vierzig Jahren Diktatur. Ästhetische Befunde, keine Zeitklischees. An den Texten ist vieles zu verstehen, vor allem aber, auf welche Weise Schreiben und Existenz in einer Diktatur in jeder Sekunde hautnah verhandelt wurde. Da ist kein Dazwischen, sondern einzig die Angst, mit seinen Worten entdeckt zu werden. Eine Angst, die zugleich der Angst der Mächtigen gegenübersteht, einen Text nicht dingfest machen zu können, nicht früh genug zugegriffen zu haben, das delinquierte Wort nicht erledigt zu haben. Eine Paranoia als Patt. Es ist der Kern einer Auseinandersetzung um das Zirkulieren von Gedanken, Ideen, Erzählungen, vor allem um das Reservoir potentieller Haltungen. Je mehr Schreib-Ich und Freiheit im Denken, umso enger der Lebensraum. Die Berichte der Unveröffentlichten über ihre Textverstecke: zwei Meter unter der Linde im Garten, im Postfach auf dem Bahnhof, in Silberfolie eingerollt im Kriechkeller, in der leerstehenden Hundehütte, in den Betten der Kinder. Der stärkste Materialgeber für das Archiv der Verfemten wurde nach 1989 paradoxerweise die Stasi-Unterlagenbehörde, da die beschlagnahmten Texte nach Verhaftungen oft genug als Beweismittel herhalten mussten.

Wie bei Gabriele Stötzer, 1953 in einem Thüringer Dorf geboren, begann sie 1973 in Erfurt ein Pädagogikstudium für Deutsch und Kunsterziehung. Als ein Kommilitone im Juni 1976 exmatrikuliert wurde, setzte sie eine Petition auf, sammelte am Institut 84 Unterschriften und schickte sie nach Berlin, an die Bildungsministerin des Landes Margot Honecker. Deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten und verlangte Konsequenzen: „Die Studentin wird entsprechend der Disziplinarordnung mit Wirkung vom 8. 9. 1976 vom Studium an allen Universitäten und Hochschulen ausgeschlossen.“ Was hieß, von den Denkfabriken des Landes entfernt. Im November 1976 die Biermann-Ausbürgerung. Auch hier sammelte Gabriele Stötzer im stillen Erfurt den Protest zusammen. Nach mehreren Kurzverhaftungen und dem Operativen Vorgang „Kapitän“ wurde sie im Januar 1977 vom Geheimdienst abholt und landete im Stasi-Knast Erfurt in der Andreasstraße 37.

Eine Frau Anfang zwanzig, auf dem Weg in ihre Zelle, entlang an Wachen und Toren. Kurze Zeit später saß sie allein, in einem grauen Trainingsanzug, in Zelle Nummer 5. Fünf Monate U-Haft, im Mai 1977 der Prozess. Wegen der „Schwere des Delikts“, also vermeintlicher „Staatsverleumdung“, erhielt sie ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung. Die verbleibenden sieben Monate hatte sie im Frauenzuchthaus Hoheneck abzusitzen, wo vor 25 Jahren Edeltraud Eckert bereits inhaftiert gewesen war. In den Nächten die Geschichte von der skalpierten Dichterin. Gabriele Stötzer erfuhr von ihr hinter den Mauern der Mauer, im totalen Einschluss.

Literarischer Widerstand in Ostdeutschland konnte nicht tradiert werden. Jede Gruppe über drei Personen wurde verboten, die literarische Moderne ab 1948 verfemt, inhaftierte Stimmen wurden aus dem literarischen Gedächtnis ausgemustert und gelöscht. Jede Szene, jede literarische Generation musste sich ihren Widerstand folglich aus sich heraus neu entwickeln. So auch Gabriele Stötzer. Das Universum Hoheneck als Riss, doch die Wunde als Potential, um zu schreiben. Ihre poetische Gangart war entschieden: rigoros, exzessiv, wütend, zart, hart, provokant, atemlos. Ein Staccato, das die Sprache abhorchen wollte nach dem, was nicht ausgedacht oder angelesen war, sondern Leben hieß: „Die Ekstasen, Schönheiten, die Kraft und Leichtigkeit suchen, die nur in Sprache ist“, schrieb sie. Gabriele Stötzers Programm der achtziger Jahre: „Kunst machen als außerstaatliche Lebensqualität“.

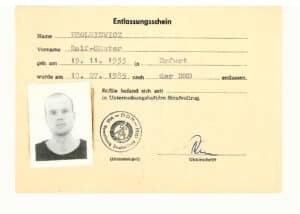

Entlassungsschein Ralf-Günter Krolkiewicz © Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Die achtziger Jahre und das Ding mit der Zensur im Osten. Florian Henckel von Donnersmarcks Film „Das Leben der Anderen“ von 2006 hatte das noch einmal zum hart umkämpften Terrain gemacht. Wieso, gab es denn überhaupt noch welche, hieß die große Aufregung. Im Archiv die Autoren Uwe Keller, 1981 wegen 15 Gedichten zu sechs Jahren und acht Monaten Zuchthaus verurteilt, Frank Romeiß bekam für zwölf Gedichte drei Jahre und sechs Monate, Ralph Arneke schickte seine Texte in den Westen und wurde 1984 wegen „ungesetzlicher Verbindungsaufnahme“ zu einem Jahr und zehn Monaten verurteilt, Rolf Becker, wegen eines einzigen Manuskripts verhaftet, erhielt fünf Jahre und sechs Monate Zuchthaus, Rainer Zander wegen 15 Gedichten zwei Jahre und zwei Monaten, Andreas Reimann, vom Literaturinstitut Leipzig exmatrikuliert, bekam vier Jahre Gefängnis, Alexander Richter 1982 sechs Jahre Haft, Begründung: „staatsfeindliche Hetze“. Die Liste wäre beliebig erweiterbar.

Aber ist das denn überhaupt Literatur, wenn da so viel Knast drinsteckt? Die Abwehr steht. Politik versus Kunst. Als die Dichterin Susanne Kerckhoff, 1918 in Berlin geboren – als wichtige frühe Stimme des Ostens im Kampagnenfuror der DDR-Staatsgründung zerrieben und bereits 1950 tot – endlich 1999, zehn Jahre nach dem Mauerfall, wieder veröffentlicht wurde, mussten sich Leben und Werk gegen etliche Vergessensräume behaupten: zum einen gegen den frühen Terror der DDR, dann gegen die inneren Betäubungen des Ostens nach dem Mauerbau, seine Implosionsgeschichte nach 1989 und nicht zuletzt gegen eine eingespielte Rezeptionsphalanx, die am Ende zu einer frisierten Lesart führte. Die Qualität der Texte? Die Referenzlinien des Verschwundenen? Man kannte beides nicht, also war es nicht gut. Die verfemte Gegenwelt der Diktatur fand auch aufgrund dieser Abwehr kaum Eingang ins Gesellschaftsgespräch. Bis zum Frühjahr 2020, als die Neuedition ihrer „Berliner Briefe“ als „literarische Sensation“ und als „Wunder“ den Literaturmarkt eroberten.

Wenn das Preismodell der Würdigung von eigensinniger Lebenssubstanz und eigensinnigem Text ab nun Standard wird, steht der deutschen Literatur ein Klondike der Texte ins Haus. Denn zu erschürfen, zu ersieben, zu entdecken ist ein ganzes Eldorado, eine vielstimmige unveröffentlichte Literaturlandschaft. Die dritte Literatur des Ostens. Nach den Staatsnahen wie Hermann Kant oder Karl Mickel und den Kritisch-Loyalen wie Christa Wolf oder Volker Braun sind das mehr als 100 Autorinnen und Autoren, die zwischen 1945 und 1989 im Osten ins Aus gesetzt, verfolgt und verfemt wurden. Dass sie verschwanden, ehe sie überhaupt da waren, war klar Kalkül. Mit welchem Aufwand, mit welcher Härte und Perfidie Geheimdienst und Zensurinstanzen alles das auszusieben wussten, was man sich als Gegenstimme dachte. Wie hochnervös es dabei über mehr als 40 Jahre zuging. Wie schwer es noch heute fällt, dieses durchcodierte Sperrland ausdifferenziert zu durchforsten. Die einen durften so manches, für die anderen galten Haftbefehl und Druckverbot bis zum letzten Moment. Musik, Malerei, Theater – alle Kunstmedien standen zu DDR-Zeiten unter enormem Druck, aber keines wurde so extrem behandelt wie die Literatur. Bis 1968 galt für den Geheimdienst dabei das Prinzip der offenen Vernichtung, danach ging es indirekter, andere würden sagen, moderater zu. Die literarischen Szenen wurden observiert, unterwandert und mittels Isolation und Zersetzung bearbeitet. Zensur blieb bis zuletzt der Kern, die eigentliche Struktur. Viele Schreibbiografien sind dabei irreparabel zerstört worden. Die dritte Literatur des Ostens bleibt für immer ein Fragment. Der Klondike einer verfemten Textlandschaft? Im Westen hat der mit Blick auf die Exilliteratur auch stattgefunden. Auch da brauchte es Zeit. Ihn gab es in den siebziger Jahren. Wieso sollte das für die zweite Diktatur der Deutschen nicht auch gelingen? Es gibt so unerhört viel zu entdecken.

Ines Geipel, Berlin

Zum Weiterlesen:

- Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Archiv der unterdrückten Literatur der DDR.

- Ines Geipel / Joachim Walther, Gesperrte Ablage, Düsseldorf, Lilienfeld Verlag, 2015, Zweite Auflage mit einem ausführlichen neuen Nachwort von Ines Geipel, 2024.

- Ines Geipel, Zensiert, verschwiegen, vergessen – Autorinnen in Ostdeutschland 1945-1989, Düsseldorf, Artemis & Winkler, 2009.

- Ines Geipel, Keine Kerben im Kolben – Dankesrede zur Verleihung des Erich-Loest-Preises 2023, in: Demokratischer Salon 2023 (am Ende des Beitrags eine ausführliche Liste weiterer Texte von Ines Geipel beziehungsweise über Ihre Arbeit im Demokratischen Salon).

- Edeltraud Eckert, Jahr ohne Frühling, in: Ines Geipel / Joachim Walther, Hg., Die Verschwiegene Bibliothek, Frankfurt am Main, Edition Büchergilde, 2005.

- Susanne Kerkhoff, Berliner Briefe – Ein Briefroman, Berlin, Verlag Das Kulturelle Gedächtnis, 2020 (die deutsche Erstausgabe erschien 1948 im Wedding Verlag, Berlin).

- Helga Schubert, Vom Aufstehen, München, dtv, 2021.

- Gabriele Stötzer, Ich bin die Frau von gestern, in: Ines Geipel / Joachim Walther, Hg., Die Verschwiegene Bibliothek, Frankfurt am Main, Edition Büchergilde, 2005.

- Einen kleinen Eindruck des Reichtums der unterdrückten Literatur der DDR vermittelt auch die im Demokratischen Salon dokumentierte szenische Lesung „Unter Verschluss“, 2022.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juni 2024, Internetzugriff zuletzt am 21. Mai 2024. Titelbild: Die Verschwiegene Bibliothek in einem Bücherregal. Foto: NoRei.)