Gemeinsam progressiv

Ein Gespräch mit Klaus Farin über Demokratie, Parteien und Zivilgesellschaft

„(…) man muss den Menschen das Gefühl geben, die Gelegenheit, ihre Umwelt, ihr Dorf, ihre Stadt, ihr Leben zu gestalten, man muss ihnen eine Zukunftsperspektive geben, ihnen zeigen, eure Meinung ist wichtig, ihr könnt euch einbringen, ihr habt Einfluss.“ (Klaus Farin, Demokratie wagen, in: Demokratischer Salon, Januar 2024)

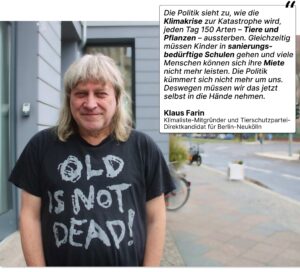

Klaus Farin, Geschäftsführer des Hirnkost Verlages, hat sich schon seit seiner Jugend politisch engagiert. Für sein Engagement, seine Bücher und Vorträge, seine „Verdienste um die Jugendforschung“ erhielt er im Jahr 2019 das Bundesverdienstkreuz. Er bezeichnet sich selbst gerne als „Aktivisten“. Im Demokratischen Salon hat er die Geschichte seiner publizistischen und aktivistischen Arbeit unter dem Motto „Demokratie wagen“ vorgestellt. Zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 hat er ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Er kandidiert auf der Liste der Tierschutzpartei als Direktkandidat in Berlin-Neukölln – wo auch der Verlag residiert – zum Bundestag. Dies tut er als Gründungsmitglied der Klimaliste Deutschland, die keine eigene Bundesliste aufgestellt hat. Die Klimaliste Deutschland entstand aus mehreren kommunalen Klimalisten. Die Klimaliste ist in etwas zwölf Kommunalparlamenten vertreten. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Berlin gab es schon parteiähnliche Initiativen. Dann wurde die Bundespartei gegründet, die dann auch bei der Europawahl erstmals antrat. Das schlechte Ergebnis führte dazu, dass sich Klaus Farin und andere dafür einsetzen, ein Bündnis verschiedener progressiver kleiner Parteien auf den Weg zu bringen. Die Kandidatur auf der Liste der Tierschutzpartei ist ein erster Schritt auf diesem Weg.

Das Ziel: Ein Bündnis kleiner progressiver Parteien

Norbert Reichel: Es gibt eine Menge Leute, die heute sagen, dass sie bisher die Grünen gewählt hätten, aber nicht einverstanden seien, dass diese in der Regierung zu viele Kompromisse machten. Sie engagieren sich in Nicht-Regierungsorganisationen wie „Letzte Generation“, „Ende Gelände“, „Fridays for Future“, aber auch in neu gegründeten Parteien wie die „Klimaliste“. Ebenso hat sich die „Letzte Generation“ als Partei konstituiert und ist ebenso wie die „Klimaliste“ bei der Europawahl angetreten. Die Ergebnisse waren – vorsichtig gesagt – sehr überschaubar. Es gelang nicht, von den Stimmenverlusten der Grünen zu profitieren.

Norbert Reichel: Es gibt eine Menge Leute, die heute sagen, dass sie bisher die Grünen gewählt hätten, aber nicht einverstanden seien, dass diese in der Regierung zu viele Kompromisse machten. Sie engagieren sich in Nicht-Regierungsorganisationen wie „Letzte Generation“, „Ende Gelände“, „Fridays for Future“, aber auch in neu gegründeten Parteien wie die „Klimaliste“. Ebenso hat sich die „Letzte Generation“ als Partei konstituiert und ist ebenso wie die „Klimaliste“ bei der Europawahl angetreten. Die Ergebnisse waren – vorsichtig gesagt – sehr überschaubar. Es gelang nicht, von den Stimmenverlusten der Grünen zu profitieren.

Klaus Farin: Bei der Europawahl ist die Klimaliste angetreten. Zur Bundestagswahl treten wir nicht als Partei an. Wir sind seit etwa einem Jahr mit verschiedenen kleinen Parteien im Gespräch, denn keine dieser Parteien wird die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Es macht auch keinen Sinn, wenn alle kleinen Parteien gegeneinander antreten. Deshalb drängen wir auf einen Zusammenschluss. Durch den vorgezogenen Termin der Bundestagswahlen war ein solcher Zusammenschluss leider nicht machbar. Wir haben daher auf die Kandidatur verzichtet und uns der Tierschutzpartei angeschlossen. Die Tierschutzpartei ist die größte der kleinen Parteien, hat zuletzt mehrfach Ergebnisse von etwa zwei Prozent erzielt. Sie sitzt in verschiedenen Kommunalparlamenten und im Europaparlament. Die Tierschutzpartei hat uns angeboten, dass einige von uns auf ihrer Liste kandidieren. Wir hoffen, dass sich schon zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin 2026 weitere Parteien dem Bündnis #GemeinsamProgressiv anschließen.

Norbert Reichel: Welche Parteien kämen in Frage?

Klaus Farin: In Berlin gibt es die Partei der Humanisten, die Urbane, die Bergpartei, die Mieterpartei u. v. m. In Deutschland gibt es insgesamt etwa 20 oft regionale Parteien und Wählergruppen, die sich unter dem Motto #GemeinsamProgressiv zusammenschließen könnten, etwa die V-Partei, das Bündnis Grundeinkommen, Demokratie in Bewegung, Piraten, Bunt.saar und so weiter. Einzeln erreichen die meisten nur gerade einmal Ergebnisse deutlich unter 0,5 Prozent, gemeinsam haben sie ein Potenzial von derzeit 8 Prozent.

Norbert Reichel: Aber all diese Parteien haben doch in manchen Fragen unterschiedliche Positionen, sonst gäbe es sie nicht.

Klaus Farin: Sicher, aber das Gemeinsame, die großen Probleme und Herausforderungen sind wichtiger als Parteiegoismen und hundertprozentige Übereinstimmungen. Ein zentrales Thema mehrerer kleiner Parteien ist das Thema „Gerechtigkeit“. Umweltschutz und Artenvielfalt sind allgemein priorisierte Themen. Klimaschutz ist ein Querschnittsthema. Es geht um Verkehr, um Architektur und Städtebau, um Demographie, um Planung von Arbeitsplätzen, um Energie.. Bei der Tierschutzpartei haben wir keine relevanten Unterschiede zum Programm zur Klimaliste festgestellt.

Norbert Reichel: Die aktuelle Stimmungslage erinnert mich ein wenig an die Zeit während der Gründung von ATTAC.

Klaus Farin: Ja, ATTAC war auch einige Zeit erfolgreich, nicht als Partei, aber als Nichtregierungsorganisation und als Bündnis. In Frankreich waren die linken Parteien bei der letzten Wahl auch recht erfolgreich, auch wenn es mit der Regierung nicht geklappt hat. Die progressiven Parteien haben bei den Wahlumfragen ein großes Potenzial von bis zu 15 Prozent bei einigen Landtags- und vielen Regionalwahlen. Es gibt genügend Leute, die sagen, wir möchten euch wählen. Bei der Wahl sieht es dann anders aus. Der einzige Grund, warum Leute nicht ihre Lieblingspartei wählen, sondern das kleinere Übel, welches das aus ihrer Sicht auch immer ist, ist die Fünf-Prozent-Hürde. Wenn es mehreren kleinen Parteien gelingt, sich zusammenzuschließen und den Menschen die Angst zu nehmen, dass ihre Stimme verloren ist, werden kleine Parteien auch gewählt.

Kleine Parteien haben auch einen großen Nachteil bei Wahlumfragen. Dort werden Parteien immer erst dann von den Instituten genannt, wenn sie bei drei Prozent liegen. Wer unter drei Prozent liegt, wird bei den Telefonumfragen gar nicht als Möglichkeit angeboten.

Norbert Reichel: Welche Wirkung die Fünf-Prozent-Hürde hat, wenn sie wegfällt, erleben wir regelmäßig bei Kommunalwahlen und bei der Europawahl. Bei der Europawahl wählten etwa 30 Prozent eine Partei, die nicht im Bundestag vertreten war. Ein Gegenbild: In Brandenburg, Sachsen und Thüringen lag die FDP bei der Wahl unter einem Prozent. Diese Partei leidet jedoch nicht unter Aufmerksamkeitsverlust.

Klaus Farin: Die FDP haben die Leute in der Regel noch auf dem Schirm, die Namen der vielen kleinen Parteien natürlich nicht. Es gibt aus dem Kreis der Umfrageinstitute den Spruch, wer drei Prozent schafft, schafft auch vier. Wird eine kleine Partei am Telefon vorgelesen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute für diese Partei entscheiden, deutlich höher. Es geht somit erst einmal darum, die drei Prozent zu erreichen. Wenn sich dann zwei oder drei kleine Parteien zusammenschließen, ist es schon wahrscheinlicher, dass sie die Fünf-Prozent-Hürde überspringen.

Norbert Reichel: Inzwischen gibt es viel Aufmerksamkeit für VOLT, die in einigen Städten sieben oder acht Prozent geholt hatten. Diese Partei kommt den drei Prozent auf Bundesebene schon sehr nahe. Die ZEIT veröffentlichte gerade ein Interview mit dem Spitzenkandidaten der Europawahlen Damian Boeselager. Das ist die eine Seite.

Die andere sehe ich in den Entscheidungen einiger wichtiger in den Medien präsenter Personen aus Nicht-Regierungsorganisationen. Ich nenne Luisa Neubauer für Fridays for Future oder Sven Giegold für ATTAC. Beide entschieden sich dafür, den Grünen beizutreten. Für die kleinen Parteien waren sie damit verloren. Ob sie sich in ihrer neuen Partei durchsetzen, ist eine interessante Frage.

Klaus Farin: Klimaaktivisten gibt es in allen Parteien, auch in der CDU. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, Luisa Neubauer leidet jeden Tag an ihrer Partei. Das gilt auch für andere, die als Fridays in den Bundestag gewählt wurden, demnächst aber wahrscheinlich nicht mehr dabei sind. Die Grünen sind im Wortsinn sicherlich das kleinste Übel, aber zurzeit sind Klimaschutz und Grüne nicht wirklich kompatibel. Sie machen keine engagierte Klimapolitik. Ich denke dabei an den Import von Fracking-Gas aus den USA. Dafür wäre Robert Habeck vor 20 Jahren noch bei den Grünen ausgeschlossen worden.

Die Perspektive liegt in beidem: Außerparlamentarisch und im Bundestag. Es ist wichtig, eine solche Partei zu etablieren.

Eine langfristige Perspektive?

Norbert Reichel: Das dürfte jetzt nicht gelingen, demnach wäre das ein eher langfristiges Projekt.

Klaus Farin: Das hat auch etwas mit der aktuellen, aus meiner Sicht doch noch sehr rudimentären Verfassung der Demokratie in Deutschland zu tun. Wir haben die Fünf-Prozent-Hürde, Menschen zwischen 14 und 18 dürfen nicht wählen. Ein Viertel der Bevölkerung kann in Deutschland nicht wählen, weil sie die falsche Staatsbürgerschaft haben oder zu jung sind! Bei der letzten Bundestagswahl wählten 8,6 Prozent Parteien,, die die fünf Prozent nicht geschafft haben. Mehr als 20 Prozent wählen erst gar nicht, weil sie nichts auf dem Wahlzettel finden. Bei Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen liegt die Wahlbeteiligung noch deutlich niedriger. Das bedeutet, dass SPD, CDU/CSU und Grüne im derzeitigen Bundestag zusammen nur von 34,3 Prozent gewählt wurden. Die Hälfte der Bevölkerung ist nicht im Parlament vertreten.

In manchen Ländern ist es möglich, dass zivilgesellschaftliche Organisationen wie Fridays for Future als Liste zu einer Wahl antreten. In Deutschland nicht. Die etablierten Parteien betrachten zivilgesellschaftliche Organisationen als Konkurrenz. Parteien dürfen sich auch nicht einfach zu einer Liste zusammenschließen. Dann müssten sie fusionieren, aber das ist ein juristisch sehr aufwändiger Prozess, der schon ein oder zwei Jahre dauern kann. Immerhin ist es in Brandenburg möglich. Dort kandidierten zur letzten Landtagswahl VOLT, ÖDP und Piraten auf einer gemeinsamen Liste.

Norbert Reichel: Da sind andere Länder weiter. Ich denke an Polen. Die Partei des Dritten Weges (Trzecia Droga) war ein Bündnis mehrerer Parteien, musste dann zwar als gemeinsame Liste acht statt nur fünf Prozent schaffen, hat es dann auch geschafft und so zu einer Ablösung der vorangegangenen PiS-Regierung beigetragen. Auf der PiS-Liste kandidierten im Übrigen auch andere rechtskonservative Parteien. Oder Israel: Leider hat Avoda bei der letzten Wahl einer gemeinsamen Liste mit Meretz nicht zugestimmt, sodass Meretz nicht mehr in der Knesset vertreten ist. Netanjahu hätte möglicherweise bei einer solchen gemeinsamen Liste keine Mehrheit gehabt.

Klaus Farin: Die Angst der etablierten Parteien vor Konkurrenz ist groß. Alle Parteien im Bundestag haben abgelehnt, die Zahl der Unterstützungsunterschriften angesichts der kurzen Frist bis zur Wahl am 23. Februar 2025 zu senken. Es ist die Politik, die die Vorgaben macht. Eine kleine Partei brauchte in kurzen Zeit bundesweit etwa 26.000 Unterstützungsunterschriften. Dafür hat man normalerweise ein Jahr Zeit.

Norbert Reichel: Aber hat das Problem kleiner progressiver Parteien, die sich zum Beispiel für mehr Klima- und Artenschutz einsetzen, nicht auch damit zu tun, dass ihre Themen zurzeit kaum Beachtung finden? Als die Grünen gegründet wurden, gab es gleich zwei in der Öffentlichkeit viel beachtete Anlässe, die damals starke Friedensbewegung und die Anti-Atomkraft-Bewegung. Natürlich war die Gründung der Grünen auch eine etwas verzögerte Folge der 68er-Bewegung, die sich in und rund um eine sozialliberale Koalition neu formieren und eine Menge kleinerer Gruppierungen integrieren musste. Die AfD gründete sich über die sogenannte „EURO-Krise“, verlor dann erst einmal an Zuspruch und gewann wieder nach der Kölner Sylvesternacht. Ihr ist es – auch dank der Reaktion der anderen Parteien – gelungen, das Migrationsthema ganz vorne auf die Agenda zu setzen und gleichzeitig den Klimaschutz in den Hintergrund zu schieben. Meines Erachtens fehlt der Anlass, sodass ich eher von einer langfristigen Perspektive ausgehe.

Klaus Farin: Ich glaube, so langfristig ist unser Projekt gar nicht. Zur aktuellen Bundestagswahl ist es natürlich eine symbolische Kandidatur. Keine Kleinpartei, nicht einmal die Tierschutzpartei, wird fünf Prozent schaffen. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin im Herbst 2026 wird es anders aussehen. Wenn sich dann die kleinen progressiven Parteien zusammenschließen, sind sie schon über fünf Prozent. Wenn das den Menschen klar ist, werden viel mehr Menschen die kleinen Parteien beziehungsweise das Bündnis dieser Parteien wählen.

Norbert Reichel: Nehmen wir mal an, es klappt. Dann kommt aber die schwierige Frage, wie man sich im Parlament verhält. Tritt man einer Regierung bei oder unterstützt sie vielleicht ohne Beteiligung?

Klaus Farin: Genau darin liegt die Chance. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der eine oder zwei Parteien eine sichere absolute Mehrheit haben. Die Mehrheiten sind knapp oder es müssen sich drei oder vier Parteien zusammentun. Wenn eine Partei mit fünf, sechs oder sieben Prozent im Parlament ist, hat sie Macht, hat sie Einfluss. Und das könnte bedeuten, dass keine Regierung mit zwei Parteien eine absolute Mehrheit hätte. In Berlin bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus würde das heißen, dass eine Partei wie die Tierschutzpartei die Regierungsparteien unterstützen, zumindest dulden und damit auch Ziele durchsetzen könnte. In anderen Bundesländern könnte sie die Macht der AfD begrenzen und ihre Regierungsbeteiligung verhindern.

Norbert Reichel: Das verstehe ich als ein Plädoyer für Minderheitsregierungen. Das ist in vielen europäischen Ländern schon fast der Normalfall. Zurzeit haben wir das in Deutschland in Sachsen und in Thüringen. Ich selbst habe in Nordrhein-Westfalen zwei Jahre lang, von 2010 bis 2012, sehr gute Erfahrungen mit einer rot-grünen Minderheitsregierung gemacht. In der Opposition waren CDU, FDP und Linke, von denen mindestens eine Partei für das ein oder andere Gesetzesvorhaben gewonnen werden musste. Das veränderte den Stil im Landtag erheblich.

Klaus Farin: Minderheitsregierungen können nicht ideologisch durchregieren. Sie müssen Kompromisse eingehen, Zugeständnisse machen. Und da wir zurzeit nicht gerade fortschrittliche Regierungen haben, wäre es erst einmal gut, wenn Regierungsparteien die Zustimmung anderer fortschrittlicher Parteien suchen müssten.

Norbert Reichel: Manche sagen, dass sich Regierungen, die aus mehreren Parteien bestehen, oder Parlamente mit zu vielen Parteien nur streiten und deshalb nicht vorankämen. Das war bei der Kritik an der Ampelregierung der lauteste und am meisten verbreitete Vorwurf. Ohne diese Streitereien wäre vielleicht selbst das Heizungsgesetz in der Bevölkerung akzeptiert wurden.

Klaus Farin: Streit gehört dazu. Streit ist wichtig für eine Demokratie, für die Meinungsbildung. Aber viele Menschen mögen es einfach nicht, wenn sich Parteien streiten. Parteienegoismus stört die meisten Menschen ohnehin.

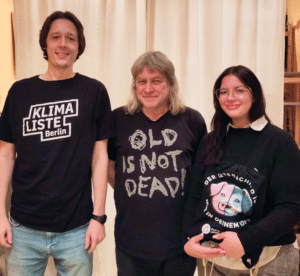

Jan Tovar (Klimaliste Berlin), Klaus Farin, Isabell Reinhold (Tierschutzpartei). Foto: Klimaliste Berlin.

Wenn sich nun mehrere kleine Parteien unter dem Motto „Gemeinsam progressiv“ zusammenschließen, richtet sich das auch gegen den Egoismus der einzelnen Parteien. Und es ist klar, dass Parteien wie die AfD da nicht mitgemeint sind. Kleine progressive Parteien schließen sich zusammen, um die Stimmen und Wünsche der Bevölkerung in die Parlamente zu tragen und eine nachhaltige Politik zu erreichen. Wir hoffen als Klimaliste, dass wir in einem größeren Parteienbündnis aufgehen. Das ist der nächste Schritt.

Norbert Reichel: Engagieren kann ich mich auch in einer zivilgesellschaftlichen Organisation, aber eine solche Organisation kann keine Gesetze beschließen. Sie kann sich gelegentlich auf Anhörungen äußern, sofern sie eingeladen wird. Um Gesetze zu beschließen, muss man sich in das Parlament wählen lassen.

Klaus Farin: Das Ziel einer Partei ist der Einzug in ein Parlament. Ein anderes Ziel macht keinen Sinn. Wenn man das Ziel nicht erreicht, muss man andere Wege gehen. Ich denke, der Zusammenschluss könnte eine Lösung sein, die die Demokratie voranbringt. Eine außerparlamentarische Partei interessiert irgendwann niemanden mehr.

Viele Studien dokumentieren das Gefühl, nicht auf die Politik einwirken zu können, nicht gefragt zu werden. Das sei einer der Hauptfaktoren dafür, dass Menschen entweder gar nicht wählen oder auch Parteien wählen wie die AfD, die sich – wenn sie an der Macht wären – noch weniger um die Bürgerinnen und Bürger scheren würden, die sie gewählt haben. Deshalb geht es uns auch nicht nur darum, selbst in die Parlamente zu kommen, sondern auch die Demokratie auszuweiten, mehr Menschen zu motivieren und ihnen ernsthafte Möglichkeiten zu geben, sich zu engagieren, und in Bürgerräten und ähnliche Formen nicht nur gehört zu werden, sondern auch mitentscheiden zu dürfen.

Es gibt natürlich Leute, die sich in einer Partei nicht wohlfühlen und sich daher lieber in einer zivilgesellschaftlichen Organisation engagieren. Das ist auch gut so, denn das zivilgesellschaftliche Engagement und das Engagement in einer Partei können sich gut ergänzen und gegenseitig stärken.

Das Dilemma der Grünen

Norbert Reichel: Ich habe von Menschen gehört, die sagten, wir können mit unserer Wahlentscheidung sowieso nichts bewirken, die oben machen, was sie wollen, da wählen wir einfach die, über die die sich am meisten ärgern.

Klaus Farin: Im Grunde geht es doch um mehr. Die Macht von Parteien wird meines Erachtens überschätzt. Auch die nächste Bundesregierung wird gerade einmal ein Drittel der Bevölkerung repräsentieren. Es geht nun auch darum, gerade bei den vielen außerparlamentarischen Initiativen und Bürgerbewegungen, die Zivilgesellschaft mehr einzubeziehen. In anderen europäischen Ländern gibt es mehr solcher Möglichkeiten. Der erste Bürgerrat zum Klimaschutz wurde noch in der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingerichtet und war sehr erfolgreich. Das wurde von allen Gruppen, die sich beteiligten, wahrgenommen. Es gibt auch einige weitere, beispielsweise die Bürgerbeteiligung beim Thema gesunde Ernährung. Es gibt gute Methoden für mehr Bürgerbeteiligung, vor allem auf der lokalen und regionalen Ebene.

Norbert Reichel: Solche Dinge finden wir auch im Parteiprogramm der Grünen.

Klaus Farin: Die Grünen haben im Programm eine ganze Menge an Beteiligungsformen. Aber kaum sind sie an der Regierung, vergessen sie das.

Norbert Reichel: Mit ihren Entscheidungen zum Bundeshaushalt und auch zu manchen Landeshaushalten, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, treiben Grüne kleine Demokratieprojekte und Kultureinrichtungen in die Insolvenz und die größeren müssen ihr Programm so weit einschränken, dass innovative und aufrüttelnde Angebote gar nicht mehr stattfinden.

Zur Europawahl und auch im aktuellen Bundeswahlkampf scheinen einige Parteien sich ausschließlich dadurch zu motivieren, dass sie gegen die AfD kandidieren. Dass sie diese Partei damit in ihrem antipolitischen Ansatz nur fördern, scheint ihnen nicht klar zu sein.

Klaus Farin: Vor allem die Grünen und die SPD haben schon im Europawahlkampf weniger mit ihren eigenen Leistungen geworben, sondern zum Wahltermin hin immer stärker plakatiert, und jetzt fängt das bei der Bundestagswahl schon wieder an: Wenn ihr uns nicht wählt, dann stärkt das die AfD. Ich finde diesen Missbrauch des Themas Rechtsextremismus und das Schüren der Angst davor aus purer Wahlkampfstrategie sehr zynisch.

Die Gene der Grünen sind fortschrittlich. Das ist auch bei vielen Mitgliedern so. Ich war selbst 20 Jahre, bis 2018, Mitglied dieser Partei. Aber sobald Berufspolitiker:innen dieser Partei an die Macht kommen, vergessen sie alles und werden unfähig, in ihrem eigenen Sinne zu regieren. Sie können mit Verwaltung nicht umgehen, sie können nicht mit Menschen umgehen, die nicht in der Partei sind. Sie interessieren sich auch nicht mehr dafür.

Norbert Reichel: Ich weiß nicht, ob ich das so pauschal sagen würde, aber der Eindruck drängt sich bei vielen Entscheidungen in der Tat auf. Das hat meines Erachtens auch etwas mit denjenigen zu tun, die den Abgeordneten und den Minister:innen zuarbeiten. Mir erklärte letztens jemand, dass es bei den Grünen unter den Mitarbeiter:innen kaum noch Quereinstiege gäbe, sondern in der Regel Leute ausgewählt würden, die bereits in sehr jungen Jahren in der Partei waren, zunächst Mitarbeiter:innen von Abgeordneten waren und eigentlich in ihrem Leben nie etwas anderes erlebt hätten als das, was sich in Parteiversammlungen und -gremien abspielt. Das war bei CDU und SPD schon immer so, jetzt ist es auch bei den Grünen so weit gekommen. Es gibt Minister:innen, die aufgrund fehlender Abschlüsse nicht einmal als Referent:innen in ihren eigenen Ministerien arbeiten könnten. Es fehlt der frische Wind von außen.

Klaus Farin: Das war im jahr 2018 auch mein hauptsächlicher Austrittsgrund . Ich hatte gemerkt, als Ehrenamtlicher, der kein Parteiamt haben will, ist man nicht mehr gefragt. Wir hatten beispielsweise zuletzt ein Treffen mit Robert Habeck. Etwa ein Dutzend Leute. Ziel war es, ihn zu Kulturfragen zu beraten. Es gab mehrere solcher Runden, an denen auch Menschen unabhängig von einer Parteimitgliedschaft teilnehmen und ihre Kompetenz einbringen konnten. Aber irgendwann wurden nur noch diejenigen eingeladen, die in der Partei waren, dort eine Funktion hatten oder gegebenenfalls bei bestimmten Verbänden. Ehrenamtliche Beratung war nicht mehr gefragt. Das war für mich der Hauptgrund, die Partei zu verlassen. Wenn man nur noch an meiner Meinung interessiert ist, wenn ich für ein Amt kandidiere, was ich aber nicht wollte, dann macht eine Mitgliedschaft keinen Sinn mehr.

Parlament und Bürgerräte

Norbert Reichel: Das, was ihr vorhabt oder bereits betreibt, hat viel von der Gründung und den ersten Jahren von zivilgesellschaftlichen Nicht-Regierungsorganisationen. Es gab aber in den letzten Jahren eine ganze Menge von zivilgesellschaftlichen Initiativen, ATTAC, Occupy Wallstreet, Pulse for Europe, Fridays for Future, Letzte Generation und noch manche mehr. All diese Initiativen verloren mit der Zeit die Aufmerksamkeit. Letzte Generation wurde kriminalisiert und hatte daher mehr Aufmerksamkeit als manch andere Initiative. Besteht nicht die Gefahr, dass progressive Politik zum Strohfeuer wird, das nach wenigen Zeiten wieder verschwindet, weil die großen Parteien verstehen, wie man solche Anliegen aussitzt oder delegitimiert? Entweder werden Engagierte aufgesogen wie Luisa Neubauer und Sven Giegold oder sie halten es einfach nicht durch.

Norbert Reichel: Das, was ihr vorhabt oder bereits betreibt, hat viel von der Gründung und den ersten Jahren von zivilgesellschaftlichen Nicht-Regierungsorganisationen. Es gab aber in den letzten Jahren eine ganze Menge von zivilgesellschaftlichen Initiativen, ATTAC, Occupy Wallstreet, Pulse for Europe, Fridays for Future, Letzte Generation und noch manche mehr. All diese Initiativen verloren mit der Zeit die Aufmerksamkeit. Letzte Generation wurde kriminalisiert und hatte daher mehr Aufmerksamkeit als manch andere Initiative. Besteht nicht die Gefahr, dass progressive Politik zum Strohfeuer wird, das nach wenigen Zeiten wieder verschwindet, weil die großen Parteien verstehen, wie man solche Anliegen aussitzt oder delegitimiert? Entweder werden Engagierte aufgesogen wie Luisa Neubauer und Sven Giegold oder sie halten es einfach nicht durch.

Klaus Farin: Deshalb brauchen solche Initiativen einen parlamentarischen Arm. Einmal, um von den anderen im Parlament überhaupt wahr- und ernstgenommen zu werden. Aber auch, um sich selbst zu professionalisieren. Abgeordnete im Bundestag haben hauptamtliche wissenschaftliche Referent:innen, sie haben Zugang zum wissenschaftlichen Dienst des Bundestags, es gibt eine parteinahe Stiftung. Die Stiftungen machen eine ganze Menge hervorragender politischer Bildung, auch die Stiftungen der Parteien, denen ich nun gar nicht nahestehe wie die Friedrich-Naumann-Stiftung oder die Hanns-Seidel-Stiftung. Das darf man nicht unterschätzen, dass eine Bewegung, wenn sie im Parlament ist, viele Möglichkeiten hat, über ein Netzwerk sich zu professionalisieren und politische Bildung zu betreiben. Das ist manchmal noch wichtiger als die Abgeordneten selbst. Vielleicht ist das aber auch nur meine subjektive Perspektive, weil ich aus der politischen Bildung komme.

Norbert Reichel: Ich stimme dir zu. Mir sagte auch mal jemand von den Bonner Grünen, sie betrieben keine politische Bildung, sondern Parteiarbeit. Das schloss bestimmte Diskurse einfach aus und man beschränkte sich auf die eigene Bubble. Die AfD hat das übrigens sehr gut begriffen, welche Möglichkeiten eine Stiftung eröffnet. Es ist aber auch gut, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung keine Staatsgelder erhält, um verfassungsfeindliche Ziele zu fördern. Dass dies so kam, war ein Ergebnis zivilgesellschaftlicher Initiativen.

Klaus Farin: Die deutsche Demokratie muss sich erneuern. Da sind andere Länder weiter. Die Schweiz hat basisdemokratische Instrumente und Erfahrungen, von denen wir lernen könnten. Und das ist ein stockkonservatives Land. Die Revolution kommt nicht, wenn man basisdemokratische Abstimmungen hat, sondern viele Menschen werden qualifiziertere Demokraten. Sie stimmen nicht nur ab, wenn überhaupt, sondern sie beschäftigen sich motivierter mit den Themen, um die es geht.

Norbert Reichel: Manchmal beschließen sie dafür anderen Unsinn, beispielsweise die Minarettverbote.

Klaus Farin: Das ist Demokratie. Dann müssen die progressiven Kräfte dafür kämpfen, dass die nächste Abstimmung anders ausgeht. Aber sie können wenigstens beschließen. Vor allen Dingen: Wichtig ist ja nicht nur die Abstimmung selbst, sondern die Vorbereitung, den Debatten und Diskurse, die im Vorfeld stattfinden. Es war faszinierend zu sehen, wie bei dem schon genannten Klimarat ein AfD-naher Mensch und einer von den Linken nach wochenlangen Diskussionen derselben Abschlussresolution zustimmten. Da merkt man schon, dass Menschen, soweit sie in ihren Meinungen zunächst auch ideologisch auseinanderliegen, in diesen Diskussionsprozessen jenseits von allen Fake-News zu oft sehr sachkundigen und in der Regel auch progressiven Entscheidungen kommen. Denn das, was Parteien wie AfD und FDP proklamieren, verstößt nun einmal gegen die ureigenen Interessen von 90 Prozent der Bevölkerung, die nicht zu den superreichen gehören und zukünftig in einer gerechten und gesunden Welt leben wollen. Sobald es gelingt, Menschen dazu zu bringen, über diese Dinge wirklich nachzudenken, sind sie für die Fake News und Verschwörungsfantasien rechtspopulistischer Parteien verloren.

Norbert Reichel: Das belegt auch die Studie „Triggerpunkte“ von Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheimer (Berlin, Suhrkamp, 2024). Sie hatten zu Studienzwecken ähnlich wie bei den von dir beschriebenen Bürgerräten Menschen aus ganz verschiedenen Milieus, mit ganz verschiedenen Meinungen zusammengebracht, die sich dann tatsächlich auch verständigen konnten.

Das funktioniert auch bei Bürgerräten. Ich nenne ein Beispiel aus Irland. Es gelang in diesem doch sehr katholischem und konservativem Land, über Bürgerräte einen fortschrittlichen Konsens in den Themen „Ehe für alle“ und „Schwangerschaftsabbruch“ zu finden.

Klaus Farin: Selbstverständlich. Deshalb ist „Mehr Demokratie“ das Letzte, was Parteien wie die AfD wollen, auch wenn sie es anders proklamieren. Die denken, da wird in der Schweiz ein Zettel herumgeschickt und dann kreuzen die Leute einfach etwas an. So ist das jedoch nicht. Es gibt Beratung, es gibt Informationen, Expertinnen und Experten, die Vorträge halten, wochenlange Prozesse. Das ist das Entscheidende: Es ist der Diskussionsprozess vor der Entscheidung, die Beratung, die Gespräche. Manchmal kommt natürlich auch etwas Komisches dabei heraus, aber das ist kein Argument gegen den Prozess. Es geht auch nicht darum, Parlamente abzuschaffen, es geht um ein Austarieren. Es ist partizipative politische Bildung im besten Sinne. Sonst wird die Wahlbeteiligung noch weiter sinken und die Regierungsparteien vertreten zukünftig gerade einmal ein Viertel oder ein Fünftel der Bevölkerung.

Mehr Demokratie wagen – das ist der Königsweg

Norbert Reichel: Die Politik sollte der Bevölkerung einfach einmal vertrauen. Vielleicht ist das die entscheidende Vertrauensfrage.

Klaus Farin: Die Politik misstraut der Bevölkerung immer noch. Wie 1945. Die Deutschen sollten nicht zu viel entscheiden dürfen, weil die Alliierten befürchteten, die Deutschen würden zu schnell wieder Hitler wählen. Deshalb wurde in Westdeutschland nur eine sehr gebremste Demokratie eingerichtet. Das war damals nicht unbegründet, aber die Welt hat sich doch inzwischen sehr verändert. Die Politiker:innen trauen der Bevölkerung einfach nicht. Sie fürchten einfach Konkurrenz.

Es gibt zwei große Parteien, die für eine Senkung der Fünf-Prozenthürde eintreten. Beide waren in der Regierung beteiligt. Keine hat es umgesetzt, nicht einmal versucht. Es gibt immer wieder Vorschläge aus den großen Parteien, die Alterswahlgrenze zu senken, mindestens auf 14 Jahre oder, wie es viele Wissenschaftler oder auch Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, und auch Landesjugendringe fordern,auf 12 Jahre. Aber es passiert nichts. Kevin Kühnert wurde gefragt, warum, und antwortete, die CDU sei dagegen, man habe daher keine Mehrheit, also wolle man einen solchen Antrag nicht stellen. Absurder und zynischer lässt sich das Politikverständnis der regierenden Parteien nicht formulieren. Gleichzeitig haben zwei CDU-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus gesagt, sie würden der Senkung des Wahlalters zustimmen. Aber nichts wurde auf den Weg gebracht. Allen Versprechen zum Trotz.

Norbert Reichel: In Nordrhein-Westfalen gab es immerhin eine Verfassungskommission, die sich unter anderen mit der Frage des Wahlalters befasste. Genau an dieser Frage scheiterte sie im Jahr 2016. Eine andere Frage wäre die nach der Berechtigung des Fraktionszwangs.

Klaus Farin: Der gehört zu den autoritären Elementen unserer Verfassung, die abgeschafft werden müssten.

Norbert Reichel: Die Kehrseite erlebten wir immer wieder in den USA, wenn einzelne Abgeordnete oder Senator:innen wie zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode der Demokrat Joe Manchin die gesamte Partei erpressen konnten. Aber alles in allem, bei allen Argumenten für oder gegen die einzelnen Positionen, Fünf-Prozent-Hürde, Fraktionszwang, Einführung von Bürgerräten, geht es euch vor allem um eine Debatte, mehr Demokratie zu wagen.

Klaus Farin: Genau darum ging es mir schon immer. Die Klimaliste, die ich mitgegründet habe, und die Tierschutzpartei, für die ich jetzt kandidiere, haben das beide in ihrem Programm verankert. Mehr Demokratie wagen – das ist der Königsweg, um die Demokratie als solche zu stärken und nicht nur einzelne Themen. Habeck, Scholz und Co. reden immer davon, das Land „zukunftsfähig“ machen zu wollen. Gibt es ein wichtigeres Zukunftsprogramm als den Erhalt und Ausbau der Demokratie?

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Januar 2025, Internetzugriffe zuletzt am 24. Januar 2025. Titelbild: Gletscher und Eisberge am Cape York, Australien, Foto: Brocken Inaglory, aufgenommen aus einem Helicopter. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.)