„Good Jewish boys“?

Jüdische Verbrecherfiguren in Film und Comic

„Well, to me, remembering Jewish gangsters is a good way to deal with being born after 1945, with being someone who has always had the Holocaust at his back, the distant tom-tom: six million, six million, six million. The gangsters, with their own wisecracking machine-gun beat, push that other noise clear from my head. And they drowned out other things, too, like the stereotype that fits the entire Jewish community into the middle class, comfortable easy-chair Jews with nothing but morality for dessert.” (Rich Cohen, Tough Jews: Fathers, Sons and Gangster Dreams)

Stereotypen über jüdische Menschen und Kultur gab und gibt es in fast allen Kulturen und speziell auch in der Populärkultur. In Filmen und Comics findet man Verbrecherfiguren, die explizit oder implizit als jüdisch gezeichnet werden. Woher kommt diese Tradition und wie sind diese Figuren dargestellt? Entsprechen sie den üblichen Klischees, die wir aus der Geschichte des Antijudaismus und des Antisemitismus kennen, oder werden hier befreiende Erzählungen über ‚ganz andere‘ Juden:Jüdinnen entwickelt? Was hat es mit den „tough jews“ auf sich, von denen Rich Cohen spricht?

Eyes bigger, nose smaller

Gegen Schluss des US-amerikanischen Gangsterfilms Let ’Em Have It (der Film ist auf youtube verfügbar) aus dem Jahr 1935 von Regisseur Sam Wood ist ein brutaler Gangster auf der Flucht vor dem FBI, dem Federal Bureau of Investigation. Er weiss, dass seine Chancen, den Ermittlern zu entkommen, immer schlechter werden – somit lässt er sich einen gewagten Plan einfallen. Der Verbrecher und seine Kumpane entführen einen Schönheitschirurgen und drohen ihm mit dem Tod, wenn er nicht das Gesicht des Verbrechers so operiere, dass dieser nicht mehr erkannt werden könne.

Der Chirurg hat keine Wahl und führt die Operation durch. Nach der Operation tötet ihn der Verbrecher dennoch, denn natürlich weiss der Chirurg zu viel. Der Höhepunkt des Films kommt allerdings, als der Gangster endlich die Bandagen ablegt, mit denen der Chirurg sein Gesicht verhüllt hat. „I wonder if you’ll be changed much“, fragt die Geliebte, und der Gangster antwortet: „He said he’d make my eyes bigger and my nose smaller and straighten my mouth out. Sounds like I’m getting a good break all around.“ „Maybe it looks so good you’ll quit the racket and go to the movies“, wirft sein Kumpan ein.

Endlich nimmt der Gangster die Bandagen ab. Das Bild, das sich ihm im Spiegel zeigt, markiert seinen baldigen Niedergang. Anstatt die Anweisungen des Gangsters zu befolgen, hat der Chirurg, der wohl wusste, dass er ohnehin sterben würde, die Initialen des Gangsters in dessen Gesicht geritzt und es ihm damit unmöglich gemacht, sich länger vor Recht und Ordnung zu verstecken.

Der britische Titel des Films – False Faces – bringt die Thematik auf den Punkt, mit der der Film wie viele andere aus dem Genre der sogenannten Gangsterfilme auch ringt. Problematisiert wird die Frage von Identität und vom Verstecken oder Kaschieren der eigenen Identität.

Fanny Brice etwa um 1921. Unbekannter Autor. Wikimedia Commons.

Dies geschieht in diesem Film ein knappes Jahrzehnt, nachdem die jüdische Schauspielerin und Performerin Fanny Brice sich im Jahr 1923 einer viel diskutierten Schönheitsoperation unterzog, um ihre den Klischees entsprechend klar als ‚jüdisch‘ erkennbare Nase zu verkleinern, also wieder das Thema: „nose smaller“. Die US-amerikanische Schriftstellerin, Theater- und Literaturkritikerin Dorothy Parker wurde durch diese Schönheitsoperation zum Ausspruch inspiriert: „She cut off her nose to spite her race“. Gemeint ist hier das Judentum, mit dem in US-Amerika bis heute unproblematischen Begriff race bezeichnet. Die Operation scheint vor allem darauf abgezielt zu haben, Brice (geboren Borach) die Tür zu ernsthaften Rollen zu öffnen, denn bekannt war sie für komische Rollen mit einstudiertem jiddischen Akzent, eine Marktlücke, die sie selber nicht glücklich machte. Aber auch nach der Operation blieb der Erfolg im sogenannten ernsten Fach aus. Nur am Rande: Barbra Streisand porträtierte Fanny Brice auf der Bühne im Musical Funny Girl (1964) sowie in den Filmen Funny Girl (1968) und Funny Lady (1975).

Rund um Fanny Brice wurde also in den 1920ern diskutiert, wie Menschen versuchen, sich durch Operationen einer Mehrheitsgesellschaft anzugleichen und hervorstechende Körpermerkmale zu beseitigen – hier die klischeehaft „jüdische“ Nase, die oft abgewertet wurde und es eben zum Beispiel Schauspielerinnen unmöglich machen konnte, in gewissen Rollen in Filmen und Stücken aufzutreten, also beispielsweise den love interest eines männlichen Helden zu spielen.

Nasenverkleinerungen unter jüdischen Frauen wurden in den folgenden Jahrzehnten in US-Amerika zu einem Trend, der auch in Comics behandelt wurde. Die Künstlerin Aline Kominsky-Crumb veröffentlichte 1989 im Underground-Comicmagazin Wimmen’s Comix einen Strip mit dem Titel Nose Job, der darum geht, wie Schönheitsoperationen im jüdischen Milieu in Long Island der 1960er, in dem sie aufwuchs, allgegenwärtig waren.

Anders als die anderen

Aber zurück in die Dreißiger und ins Genre der Gangsterfilme. Ein knappes Jahrzehnt nach der berühmten und vieldiskutierten Schönheitsoperation von Fanny Brice wird in Let ʼEm Have It auch eine Art Schönheitsoperation präsentiert, „he’ll make my eyes bigger, my nose smaller“, und die andere Figur merkt sogar an, vielleicht könnte der Gangster dann Schauspieler in Hollywood werden. Durch den nicht den Anweisungen des Gangsters entsprechenden Eingriff wird in Let ʼEm Have It freilich die Idee problematisiert, dass Schönheitsoperationen es tatsächlich erlauben, einen Teil der Identität abzulegen. Anstatt es dem Gangster zu ermöglichen, sich in der Menge zu verstecken, lässt ihn eben dieses Bestreben, sich zu verstecken, nicht aufzufallen, nur umso deutlicher auffallen, es markiert ihn als anders als alle anderen.

Die Konventionen des höchst erfolgreichen Genres Gangsterfilm wurden in den 1930ern etabliert, Let ‘Em Have It ist ein frühes Beispiel. Und sehr gerne werden Gangster eben als anders als alle anderen dargestellt, und zwar nicht nur durch Kunstgriffe wie die eingeritzten Initialen auf dem Gesicht: In den Dreißigern begann nämlich auch die Markierung von Gangstern als ethnisch different oder als nicht weiss oder zumindest als kulturell different. Dieses Klischee nährt sich zum Teil aus historischen Gegebenheiten: Italiener, Iren und Juden gewannen nach den Wellen der sogenannten New Immigration der späten 1890er und frühen 1900er in den USA tatsächlich Prominenz im organisierten Verbrechen, und das wurde in der Presse gierig aufgegriffen. Ihr Golden Age erlebten Gangsterfilme allerdings, als die grossen Immigrationswellen schon wieder zu Ende gingen: Der Immigration Restriction Act aus dem Jahr 1924 limitierte die Einwanderung aus allen Ländern auf 2 % der Menschen aus dem jeweiligen Land, die schon 1890 in den USA ansässig waren. Der Act tangierte damit besonders Süd- und Osteuropa. Die Popularität der Gangsterfilme mit ihren vorwiegend ethnisch markierten Figuren markiert somit eigentlich das Ende der grossen Einwanderungswellen in den USA.

Immer wieder wurde in den Gangsterfilmen speziell auf den italienischen Mob zurückgegriffen, zum Beispiel in Little Ceasar (1931), mit der italienisch-amerikanischen Hauptfigur Rico. Der italienische Mob gewann in den 1920ern an Macht und seine Aktivitäten wurden in den Medien breitgetreten. Auch der irische Mob gewann in dieser Zeit an Prominenz und wird zum Beispiel in The Public Enemy (1931) behandelt, wo die Kinder irischer Immigranten sich zuletzt mit dem jüdischen Mob verbrüdern.

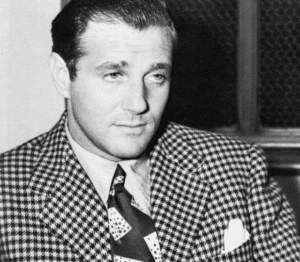

Der jüdische Mob wiederum beschäftigte Medien und Publikum ohnehin: Er wurde vielleicht nicht zuletzt deswegen mit Faszination und Scham betrachtet, weil er eine Ausnahme war. Historisch belegt ist, dass Jüdinnen und Juden in der Diaspora eine geringere Kriminalitätsrate aufwiesen als die Durchschnittsbevölkerung der Länder, in denen sie leben und lebten. Erklärt wird das üblicherweise mit engen Familienbindungen, höheren Bildungsstandards, geringerem Alkoholkonsum und gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Gerade aufgrund ihrer Ausnahmestellung wurden Gangster wie Meyer Lansky, Dutch Schultz, Bugsy Siegel, Gyp the Blood und andere professionelle Verbrecher und Mörder wohl besonders berüchtigt.

Von links nach rechts: Meyer Lansky, seine Frau und Fulgencio Batista (damals kubanischer Präsident, Vorgänger von Fidel Castro). Unbekannter Autor. Wikimedia Commons.

Eine jüdisch dominierte grosse Verbrecherorganisation in den USA war die Kosher Nostra – Kosher Nostra ist ein Sprachspiel mit Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia (auch yiddisch connection, Jewish mob, Jewish Mafia, Kosher Mafia). Das im Gegensatz zur italienischen Mafia nicht generationsübergreifende Phänomen hing eben eng mit der intensiven Einwanderung aus Osteuropa im späten 19. bis frühen 20. Jahrhundert zusammen und hatte seinen räumlichen Schwerpunkt in New York City und seiner Umgebung.

Typisch für jüdische Organisationen wie die Kosher Nostra war ein Phänomen, das sie von anderen Mobs unterschied: Sie griff auch antisemitische Banden handgreiflich an, eine Reaktion auf den Aufschwung des Antisemitismus in den USA seit Hitlers Machtübernahme, wurden zu dieser Zeit doch mehr als 100 offiziell antisemitische Organisationen gegründet, die Kundgebungen und Paraden in Uniformen abhielten, Naziflaggen schwenkten, Nazibroschüren veröffentlichten und manches mehr. Am grössten und bekanntesten ist der sogenannte Nazibund oder Amerikadeutscher Bund. Das Dilemma der jüdischen Gemeinden in den USA bestand darin, dass man sich für die jüdischen Gangster schämte und fürchtete, ihr Handeln heize den Antisemitismus an – die jiddische und allgemeine Presse waren voll von Geschichten, die sie verurteilten –, sich aber zugleich von ihnen beschützt fühlte, wie Robert Rockaway kürzlich in seinem Beitrag Jüdisch-amerikanische Gangster als Verteidiger in den dreißiger Jahren feststellte.

Meyer Lansky war hier besonders dominant und bekämpfte mit seinen Männern ‘Braunhemden’ in NYC und Umgebung, wie er selber in einem Interview aus dem Jahr 1980 berichtet. Nebenbei bemerkt: Nach 1945 gab es selbst europäische Varianten der Kosher Nostra – Shoah-Überlebende, die alles verloren hatten, fühlten sich den Behörden, in denen sie ehemalige Nazis vermuten mussten, kaum verbunden. Sie mussten Geld verdienen, handelten auf dem Schwarzmarkt und dachten an die Zukunft ihrer Kinder, wovon Daniela Segenreich in Die Kosher Nostra und die Nachkriegswelt der kleinen Schwindler und ganz normalen Bürger erzählt.

Zurück in die USA der Vorkriegszeit: Es gab auch eine Zusammenarbeit zwischen Juden und Italienern im organisierten Verbrechen, und diese fand ihren Höhepunkt in einem jüdisch-italienischen Verbrechersyndikat, das von zeitgenössischen Journalisten Murder, Inc. genannt wurde. Diesem Syndikat wurde übrigens im Medium Comic kürzlich ein Denkmal gesetzt, in einer Serie von Brian Michael Bendis und Michael Avon Oeming, The United States of Murder Inc.

Die Serie entwirft eine alternative Gegenwart, in der der Mob in den 1930ern den ‘Krieg’ gegen die US-Regierung gewann und eben diese Regierung in der Folge grosse Gebiete an die Kriminellen abtrat. Und wie die historischen Murder, Inc. sind diese mörderischen Familien anscheinend fest in italienischer und, am Rande, auch jüdischer Hand: die Familien tragen Namen wie Gallo, Golanno, Luciano und Bonavese, ein immer wieder auftretender Charakter, Mr. Bloom, trägt eine Kippa, und so weiter, und so fort.

Jüdische Whiteness

Als in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Kampagnen aufkamen, die die Einwanderung nach US-Amerika beschränken wollten, wurden wiederholt Statistiken konsultiert, die beweisen sollten, dass Immigrant:innen und ihre Kinder besonders zum Verbrechen neigten. Verschiedene Seiten insistierten auf der vermeintlich überproportionalen Beteiligung von Juden am Verbrechen, an Überfällen und am Geschäft der Prostitution und besonders der sogenannten white slavery, der erzwungenen Prostitution und dem Menschenhandel. Der Journalist Grant Conklin etwa schrieb, dass verschiedene, und ich zitiere, „alien races“ besondere Neigungen zu besonderen Arten von Verbrechen hätten; Italiener, mit ihrer „highly excitable and emotional disposition“ neigten etwa zu Gewaltverbrechen, Kidnapping und Erpressung. Und Juden eben hätten ein Temperament, dass sie zur „white slavery“ befähige. Der Polizeipräsident von New York, Theodore Bingham, behauptete in einem Report im Jahr 1908, dass Juden für 50% der städtischen Kriminalität verantwortlich seien. Die jüdische Presse ihrerseits reagierte mit Verblüffung auf die plötzlichen Schlagzeilen über jüdisches Verbrechen, da sie nicht vereinbar schienen mit dem Ruf der Juden, friedliebend zu sein und den ethischen Code der Thora zu befolgen – und wie erwähnt war dieser Ruf statistisch gesehen ja gerechtfertigt, waren Juden in der Diaspora doch weniger kriminell als die anderen Bevölkerungen der Länder, in denen sie lebten.

Auch wenn der Begriff white slavery – ursprünglich gemünzt auf Sklaven europäischer Herkunft unter anderem im Osmanischen Reich – im modernen Sinn einen weniger starken Bezug auf die Ethnizität der Opfer und Täter hat und oft generell für erzwungene Prostitution und Menschenhandel benutzt wird, ist die Bezeichnung white hier nicht zufällig: Angedeutet wird, dass Jüdinnen und Juden als vermeintliche Strippenzieher hinter der white slavery zu dieser Zeit im US-amerikanischen Diskurs selber nicht vollständig als weiß galten (ein Status, der zumindest Jüdinnen und Juden aschkenasischer Herkunft in den heutigen USA häufig zugesprochen wird – freilich ohne dass deswegen jede Diskriminierung gegenüber Jüd:innen verschwunden wäre).

Und Gangsterfilme beschäftigen sich nun einmal vor allem mit solchen Gangstern, deren weisse Ethnizität zurzeit im Diskurs der USA zweifelhaft ist. Es wurde vorgeschlagen, dass man sich die Geschichte der Immigration in die USA als Versuch verschiedener Gruppen vorstellen kann, Whiteness und damit Privilegien zu erreichen – wie zum Beispiel vom Literatur- und Kulturwissenschaftler David Roediger in Working toward Whiteness argumentiert wurde. Die Ethnie oder Ethnicity vieler Gangsterfiguren ist aber eben zweideutig. Zeitweise scheint es, dass es ihnen gelingt, weiß zu werden und in der High Society akzeptiert zu werden (denn die Gangstergeschichten sind immer auch Geschichten über gesellschaftliche Aufstiegsversuche, wie etwa der erwähnte Little Ceasar). Diese Momente gehen in den Filmen wieder und wieder mit der zunehmenden Distanz zu oder der Überwindung von Afroamerikaner:innen einher, wie in The Public Enemy, wo die aufsteigenden irischstämmigen Gangster Tom und Matty in einem Nachtclub einen afroamerikanischen Pförtner herumbefehlen dürfen, nachdem sie sich zuvor zu kriminellen Zwecken noch mit Afroamerikanern umgeben hatten.

Zurück zu Let ʼEm Have It. Die Hauptfigur wird nicht explizit als jüdisch bezeichnet oder gezeigt. Wieso also habe ich mit diesem Film begonnen? Inwiefern könnte diese Gangsterfigur als jüdisch gelesen werden, also relevant für die Frage nach jüdischen Gangsterdarstellungen, wenn ein Grossteil der Gangster in Filmen als Italiener vorgestellt werden? In den Worten von Rubin und Melnick: „But the representation of gangster’s ethnic background in the movies has never been as simple as who the movie tells us the characters ‘are’. Neal Gabler has claimed (…) that Jews are largely absent from the screen in the early Hollywood years. Both Gardaphe and Gabler, in different contexts, are calling our attention to a conspicuous absence of Jewish representations. It is important, however, to address the meaning of this absence, and in order to do so, we must look beyond the most literal naming of Jews and Jewishness as such. Jews were present in the early Hollywood movies as gangsters. They were not identified explicitly as Jews, but they were portrayed with recognizable Jewish affect – and this affect was most frequently presented as typically ‘gangster’. The gangster subject thus provided a subliminated way for Jewishness to be explored in the movies at a moment in film history when Jewishness is generally believed to have been kept off screen.”

Prototyp des Blackfacing: Al Jolson 1924. Photographer H.A. Atwell. Wikimedia Commons. Schwarze Menschen durften erst in den 1930er Jahren in Filmen auftreten. Die erste Schwarze Oscar-Gewinnerin war 1940 Hattie McDaniel für die beste Nebenrolle (in „Gone with the Wind“). Sie durfte bei der Verleihung jedoch nicht mit den weißen Darsteller:innen am selben Tisch sitzen.

Rubin und Melnick argumentieren, dass Gangsterfilme eine Art jüdischer Maskerade durchagieren, eine relativ späte Form der „minstrelsy“ (abgeleitet von den amerikanischen Minstrel Shows), die Juden schon länger umtrieb. Was heisst nun Minstrelsy und inwiefern hängt sie mit jüdischer Identität zusammen? Minstrelsy war im 19. Jahrhundert eine populäre Form der Unterhaltungsmusik in den USA, die üblicherweise von weissen Musikern aufgeführt wurde, die ihre Gesichter schwarz färbten (Blackface oder Blackface-Minstrelsy) und die Sprechweise von Afroamerikaner:innen karikierten, um ein zumeist weisses Publikum zu unterhalten. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gab es auch immer mehr afroamerikanische Minstrel-Musiker:innen, die ihr Gesicht schwarz färbten; paradoxerweise konnten sie so oft rassistische Auftrittsbeschränkungen umgehen, weil sie nicht als Schwarze erkannt wurden. Und in den 1910er Jahren wurde das sogenannte Blackface oder die Blackface Minstrelsy auf Bühnen vor allem von jüdischen Performern dargestellt. Juden:Jüdinnen und diese spezifische Form der Minstrelsy und der Maskenträgerei wurden so Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder miteinander in Verbindung gebracht.

The Jazz Singer, der erste Tonfilm in Spielfilmqualität aus dem Jahr 1927, erzählt denn zum Beispiel die Geschichte eines jungen jüdischen Mannes, der seinem traditionellen und religiösen Elternhaus entkommt und ein Blackface-Sänger und Broadway-Star wird. Blackface als Unterhaltungsform, lange Zeit profitabler Teil Hollywoods und der Unterhaltungsindustrie überhaupt, wurde in den 1930ern aus verschiedenen Gründen weniger attraktiv – nicht zuletzt, da Blackface eben für viele zu einer distinkt jüdischen kulturellen Form geworden war. Rubin und Melnick argumentieren nun, dass Hollywood „a more diffuse but no less purposeful kind of masquerade” entwickelt habe, „which Jews could continue to use as a way of processing major concerns surrounding their public identities. In short, just as an earlier generation of Jewish actors, comedians, and singers established blackface as a recognizably Jewish sphere of cultural activity, so too did the Hollywood industry of the early 1930s translate Jewishness into ‘gangster’ as a recognizable performative mold.”

Dies wird etwa untermauert, indem Rubin und Melnick zeigen, dass manche Gangsterfiguren aus den Filmen, dort als Iren oder Italiener bezeichnet, nach dem Vorbild existierender jüdischer Gangster entworfen sind. Und zweitens sei dieser „ethnic bait-and-switch“, diese ethnische Lockvogeltaktik, wie Rubin und Melnick es nennen, dadurch passiert, dass zahlreiche jüdische Schauspieler nicht-jüdische Gangsterfiguren darstellten; Schauspieler, die oftmals durch Namensänderungen versucht hatten, ihre eigene jüdische Identität zu verbergen – wie Edward G. Robinson, geboren Emmanuel Goldberg, oder Paul Muni, geboren Muni Wisenfreund. Etliche jüdische Schauspieler also spielten nun Gangster, die ebenfalls versuchen, Marker ihrer Identität abzulegen. Jüdische Schauspieler versteckten sich sozusagen in Gangsterrollen; in der Realität und in der Fiktion, der Erzählung des Films, gibt es ein Versteckspiel. Um es in den Worten von Rubin und Melnick zusammenzufassen: „With characteristics recognized as ‚Jewish‘ but not named as such, Jewish filmmakers and Jewish audiences were able to use gangster characters to have a ‘secret’ conversation about what it meant to be Jewish in the United States.”

Liest oder schaut man den Film Let ʼEm Have It in diesem Sinn, wird die Identitätsproblematik zu einer jüdischen Problematik, die zudem ja speziell im Hinblick auf Schönheitsoperationen Teil des öffentlichen Diskurses war – wie die weithin diskutierte Schönheitsoperation von Fanny Brice belegt. Die Frage nach der Identität der Gangster und nach ihrer Sichtbarkeit kann somit auch als Frage nach der Sichtbarkeit von Yiddishkeit verstanden werden.

Jüdische Männlichkeit

Nach dieser Einführung in das Medium, in dem jüdisch codierte Gangsterfiguren populär wurden, und in seine Konventionen, möchte ich nun einen Zeitsprung machen und nach der andauernden Popularität jüdischer Gangsterfiguren lange Jahrzehnte nach ihrer historischen Relevanz in US-Amerika fragen. Es soll somit nicht zuletzt darum gehen, ob Darstellungsarten gleichbleiben oder sich verändern. Mich interessiert, inwiefern neuere Gangsterdarstellungen konform bleiben mit den Darstellungen aus den 1930ern und inwiefern sie ähnliche Fragen aufwerfen. Zu diesem Zweck möchte ich einige explizit jüdische Gangsterfiguren diskutieren, mit besonderem Augenmerk auf das Medium Comic, in dem die Gangster in der letzten Zeit vermehrt auftreten. Und ein mich besonders interessierender Aspekt ist die geschlechtliche Kodierung von Gangsterfiguren: wir haben ja schon gesehen, dass es sich in diesen fiktionalen Repräsentationen von Gangstern praktisch immer um männliche Figuren handelt, und so möchte ich auch fragen, inwiefern Gangstertum und jüdische Männlichkeit in den Darstellungen verschränkt werden.

Max Nordau in The Bookman, April 1895. Unbekannter Autor. Wikimedia Commons.

Wenn die Gangsterfilme der 1930er einen neuen Figurentyp entwerfen, der in einem gewissen Sinn als jüdisch gelesen werden kann, dann steht dieser Typus zuerst einmal in Opposition zum Bild jüdischer Männlichkeit, das in der Mehrheitsgesellschaft vorherrschte. Sämtliche Analysen der Geschichte der Konstruktion jüdischer Männlichkeit zeigen, wie jüdische Männer besonders im 19. Jahrhundert als effeminiert, also verweiblicht dargestellt werden. In manchen europäischen Ländern wurden sie zum Beispiel als ungeeignet für den Militärdienst angesehen, weil sie zu schwach seien. Dies geschieht in Gesellschaften, die zu dieser Zeit starke und essentialisierte Vorstellungen von Geschlechterrollen pflegten, die explizit oder implizit das Weibliche abwerteten und das Männliche idealisierten, das Weibliche als schwach, das Männliche als stark ansahen. Die Vorstellung von ‘verweiblichten’ Männern war also negativ aufgeladen. Jüdische Männer wurden abgewertet, indem sie als nicht genug männlich dargestellt wurden. Eine Spielart war die Vorstellung, dass Juden sehr geistig veranlagt seien, schwächliche Kopfmenschen und Intellektuelle – man nannte das im deutschen Sprachraum auch „Nervenjuden” oder „Talmudjuden”, Vorstellungen, die auch von Jüdinnen:Juden übernommen wurden (und die auch nicht immer nur negativ gewertet sind, denn das Intellektuelle konnte auch als „jüdische Stärke” angesehen werden). In diesem Kontext entstand das Konzept der „Muskeljuden”, das seinerseits wiederum für die jüdische Turn- und Sportbewegung mitverantwortlich war und die körperliche Ertüchtigung von Juden als „Mannwerdung” propagierte. Den Begriff des „Muskeljuden” prägte der Arzt und Zionist Max Nordau, geboren als Maximilian Simon Südfeld. Er forderte auf dem Zweiten Zionistischen Kongress 1898 in Basel körperliches Training, „um dem schlaffen jüdischen Leib die verlorene Spannkraft wiederzugeben”. In der Folge verbreitete sich die Ideen einer jüdischen Sportbewegung, die zunächst primär männliche Körper stählen sollte, in der Welt.

Die Shoah wurde mit dieser stereotypen Vorstellung der zu wenig männlichen Juden verbunden. Sehr oft wurde Jüdinnen:Juden vorgeworfen, die Shoah passiv als „Opfer” hingenommen zu haben, und fälschlicherweise wurde behauptet, es habe keinen Widerstand gegeben – ein Vorurteil, dem noch heute entgegengewirkt werden soll in Filmen wie Defiance (Edward Zwick, 2008), ein Film, der die Geschichte einer polnisch-jüdischen Partisanengruppe erzählt, die sich mit Waffengewalt der deutschen Besetzung widersetzen. Von einem Film, der eine ähnlich widerstandsfähige jüdische Partisanengruppe zeigt, Quentin Tarantinos Version von Inglorious Basterds (2009), wird später noch kurz die Rede sein.

Eine Spielart der Beschäftigung mit dem, was jüdische Männlichkeit ist, führte anscheinend einige Künstler besonders in US-Amerika zu einem Interesse an jüdischen Gangsterfiguren. Gisela Dachs hat wunderbar gezeigt, dass man sich in jüdischen Gemeinden wegen den antisemitischen Klischees vom „kriminellen Juden“ für die Verbrecher in den eigenen Reihen besonders schämte. Gerade in US-Amerika bevölkern jüdische Gangsterfiguren aber heute erstaunlicherweise auch einen durchaus positiven Imaginationsraum – vielleicht nicht zuletzt, weil die historischen Debatten um die jüdische Mafia etc. nun doch schon einige Jahrzehnte zurückliegen, und diese Distanz mag befreiend sein.

Jüdische Gangsterfiguren spielen in dieses Schema des tough Jew, des harten Juden hinein – sie stellen die Projektionsfläche einer gewaltbereiten, virilen Männlichkeit bereit, an der sich jüdische Künstler:innen und Filmemacher:innen im Schatten der ‚Opferrolle‘ der Juden in der Shoah abarbeiten können. Allerdings müssen die Gangster zu diesem Zweck natürlich auch auf eine bestimmte Weise dargestellt werden; um zumindest bis zu einem gewissen Grad als positive Identifikationsfiguren zu taugen, muss ihre Geschichte auf eine bestimmte Art erzählt werden.

Jüdische Gangsterfiguren in Comics

Ich möchte nun exemplarisch die Darstellungen jüdischer Gangsterfiguren in zwei Graphic Novels diskutieren, die nur mit einem Jahr Abstand voneinander erschienen sind: Brownsville (Neil Kleid und Jake Allen, 2006) und Jew Gangster (Joe Kubert, 2005). Beide Comicautoren – Neil Kleid und Joe Kubert – haben sich auch in anderen Graphic Novels mit jüdischen Themen auseinandergesetzt, Neil Kleid hat 2009 THE BIG KAHN geschrieben, eine Geschichte über eine jüdische Familie in Amerika, Joe Kubert, der aus einer polnisch-jüdischen Immigrantenfamilie stammte, hat die teilweise autobiografisch gefärbte Graphic Novel Yossel (2003) verfasst. Brownsville und Jew Gangster sind beide schwarz-weiss gehalten, wohl eine Anspielung auf das Genre der Gangsterfilme der Dreißiger.

Während Jew Gangster die klar als fiktiv markierte Geschichte eines jüdischen Jungen erzählt, der sich in der Gangsterwelt einen Namen macht, bemüht sich Brownsville um historische Korrektheit, wie sich etwa an einem Quellenverzeichnis ablesen lässt, dass hinten in den Comic eingefügt ist.

Jew Gangster spielt zur Zeit der Great Depression der 1930er und folgt der Geschichte Rubys, eines jüdischen Jungen aus ärmlichen Verhältnissen, der ins Umfeld eines lokalen jüdischen Mobsters namens Monk gerät. Schnell steigt Ruby auf in den Gangsterkreisen und gerät in Streitigkeiten zwischen dem italienischen und dem jüdischen Mob. Ruby beginnt hinter Monks Rücken eine Affäre mit dessen Geliebter, der überaus attraktiven Molly (hier also eine Frauenfigur als love interest, zwar involviert ins Gangstermilieu, aber nicht aktiv als Kriminelle).

Als Monk davon erfährt, will er Ruby töten, doch Ruby triumphiert in einem physischen Kampf und tötet Monk. Ruby hat darauf Angst, von Monks Chef – „the big guy“, anscheinend dem Chef der ganzen jüdischen Verbrecherorganisation – aus dem Weg geräumt zu werden, doch dieser lässt ihn leben und zwingt ihn, weiter für sein Syndikat zu arbeiten.

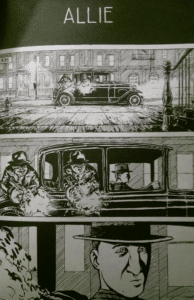

Die erste Seite hinter dem Titelblatt in „Brownsville“. Foto: Joanna Nowotny.

Brownsville, der zweite Comic, stellt nicht eine Figur ins Zentrum. Er folgt verschiedenen historisch belegten Figuren im Gangstermilieu und verknüpft deren Geschichte, zum Beispiel Albert beziehungsweise Allie Tannenbaum und Abe Reles. Erzählt wird der Aufstieg und der Fall der erwähnten Murder, Inc., als eine der tödlichsten Mafiaorganisationen der USA, die sich unter dem US-amerikanischen, jüdischstämmigen Mobster Louis Lepke Buchalter organisierte. In dieser Hinsicht adaptiert Brownsville erzählerische Techniken der Gangsterfilme der 1930er, die meist ein Aufstieg und Fall-Schema durchagierten: Zwar werden große Erfolge der Gangster vorgeführt, doch diese müssen zuletzt doch für ihre Taten bestraft werden, eben fallen. Der dokumentarische Anstrich, den sich der Comic gibt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er Erzähl- und Genrekonventionen erfüllt. Allie überlebt, indem er als Informant tätig wird, und ist am Ende des Comics wieder auf freiem Fuss.

Benannt ist der Comic nach einer Gegend in Brooklyn, die besonders durch die Verbrechen erschüttert wurde – und durch diesen letzten spread wird der Zusammenhang zwischen der erzählten Biographie Tannenbaums und der Architektur und der Stadt noch einmal betont. Allie und seine Verbrechensgenossen sind sozusagen in die Atmosphäre der Stadt eingegangen; die Bewohner Brooklyns verweisen auf sie absolut selbstverständlich im Zuge ihrer ‚normalen‘ Leben: „Who do you think you are? Meyer Lansky?!“ Das Gangsterleben in Brownsville ist geradezu durchtränkt von Yiddishkeit, wenn zum Beispiel zahlreiche jiddische Ausdrücke im Comic vorkommen oder wenn ein Auftragsmörder am Shabbat nicht töten will.

Yiddishkeit wird auch inszeniert, wenn sich bei der Hinrichtung Louis Lepke Buchalters, mit der der Comic endet, der Schattenring seines Davidsternkettenanhängers auf seiner Brust abzeichnet, seine Yiddishkeit wird ihm also buchstäblich im Tod auf die Brust gebrannt.

So wie das Gangsterleben in Brownsville geradezu durchtränkt ist von Yiddishkeit, ist das normale jüdische Leben sozusagen durchtränkt vom Wissen um die (und durchaus auch die Anziehungskraft der) jüdischen Gangster.

But – He was Good to His Mother

Jew Gangster zelebriert teilweise ein idealisiertes Bild von jüdischen Verbrechern. Die Forscherin Wendy H. Bergoffen nennt in ihrem Aufsatz Guardians, Millionaires, and Fearless Fighters: Transforming Jewish Gangsters into a Usable Past Charakteristika idealisierender Erzählungen über jüdische Gangster. Sie untersucht, wie jüdische Gangstergeschichten in eine usable past, eine für aktuelle Diskussionen rund um Identität nutzbare Vergangenheit transformiert werden können. Dies geschieht, indem die tatsächlichen historischen Gegebenheiten – sofern diese denn einem mehr oder minder objektiven Blick überhaupt zugänglich sind – transformiert werden. Jüdische Gangsterfiguren werden von späteren Generationen besonders jüdischer Schriftsteller wiederentdeckt, da sie ihnen erlauben, eine Art ambivalente Fantasie auszuagieren; einerseits ein Tough Jew zu sein, der sich den religiösen, moralischen und familiären Erwartungen der jüdischen Familie erwehrt, aber andererseits doch wieder ein Good Jewish Boy zu bleiben, der für seine Familie alles tut. Dies geschieht, indem die Verbrecherfiguren durch verschiedene Idealisierungen sozusagen entschärft werden.

Im Zentrum steht die vermeintliche Freigiebigkeit und die Unterstützung, die jüdische Gangster ihrer eigenen, also der jüdischen Gemeinschaft, hätten angedeihen lassen, ihre Philanthropie, ihre vermeintliche Bildung, ihr sozusagen kapitalistischer Erfolg in der neuen, harten Welt angesichts grosser Hindernisse, die ihnen in den Weg gelegt werden, und ihr generelles image als „sexy rebels with a gun“.

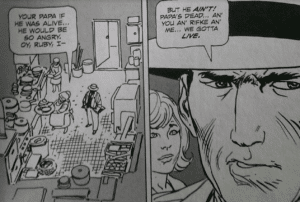

Irgendwie muss Ruby seine Familie ja nun einmal durchbringen. Foto: Joanna Nowotny.

Zu Jew Gangster: Rubys erste Motivation, ins Gangsterbusiness einzusteigen, sind die ärmlichen Verhältnisse, in denen seine Familie lebt. Er will zusätzliches Geld verdienen, einerseits, weil er selber ein besseres Leben führen möchte, aber andererseits auch, weil er seine Familie finanziell unterstützen will. Rubys verbrecherische Ambitionen werden damit gleichsam nobilitiert, indem er besonders nach dem Tod seines Vaters Mutter und Schwester finanziert, gleichsam zwei ‘hilflose’ Frauen unterstützt. Und als solche werden die Frauenfiguren denn auch immer inszeniert: Die Mutter kommt kaum je zu Wort, wie man zum Beispiel in der ersten Szene sieht, in der Ruby seinem Vater einen Teil des auf verbrecherische, aber hier noch relativ harmlose Art erworbenen Gelds geben will.

Als der Vater stirbt, finanziert Ruby eben weiter die Familie. Somit fällt Rubys Verbrecherkarriere auch in die Kategorie Idealisierung, die man mit „But – he was good to his mother” beschreiben könnte, als apologetische Formel, die sich an Robert Rockaways historische Studie über jüdische Gangster anlehnt: But – He Was Good to His Mother: Lives and Crimes of Jewish Gangsters. Die Taten Rubys werden relativiert und in ein altruistisches, selbstloses Muster eingeschrieben.

Ohnehin wird Ruby zumindest teilweise als Gangster wider Willen dargestellt – er versucht anscheinend, seine Brutalität im Zaum zu halten, wie zum Beispiel in einer Szene, in der er einen Kunden Monks nicht töten möchte.

Der böse Rabbiner und Gangsterboss aus „Jew Gangster“. Foto: Joanna Nowotny.

Die Steigerung einer solchen Verharmlosung jüdischer Gangster insistiert auf einer vermeintlich prosozialen Mission für die jüdische Gemeinschaft, die sie mit ihren Taten verfolgt hätten. In Jew Gangster fällt zwar Ruby selber nicht in diese Kategorie – obwohl seine Lebenswelt mit jüdischen Symbolen gesättigt ist, zum Beispiel mit Davidsternen an Fenstern, scheint er sich nicht unbedingt als Jude zu definieren, als gehörig zu einem Kollektiv, das verfolgt wird und des Schutzes bedarf. Doch ganz am Ende des Comics wird dieses Motiv umso stärker gemacht. Der Big Boss des Syndikats, den Ruby endlich trifft, ist gekleidet wie ein Rabbi und zitiert andauernd aus den Heiligen jüdischen Schriften, um zuletzt eine Art Schutzmission der weltweit verfolgten Jüdinnen:Juden zu beschwören: „Elsewhere Jews have been slaughtered. (…) For no reason but that they are Jews. It will be different.”

Auffällig ist die physiognomische Zeichnung des Big Boss, also seine Gesichtszüge. Während Ruby selber als gutaussehender junger Mann mit gerader Nase dargestellt ist, eben als „sexy rebel with a gun“, entspricht der grosse Boss weitgehend antisemitischen Klischees. Seine buschigen Augenbrauen, die krumme Nase und die wirren Haare erinnern nicht zuletzt an antisemitische Karikaturen, wie sie in Deutschland etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts und in der Nazizeit zuhauf publiziert wurden.

Der Comic unternimmt durch diese visuelle Gestaltung eine eindeutige Lenkung von Sympathien, die – problematischerweise – eben selbst antisemitische Klischees bedient; der ‘gute’ Jude entspricht einem normativen Attraktivitätsideal der Mehrheitsgesellschaft, der ‘böse’ Jude sieht aus wie ein Klischeejude. Durch diese negative Zeichnung des Big Boss wird zugleich auch das Argument von jüdischem Verbrechen als Schutzmission für alle Jüdinnen:Juden geschwächt – man neigt nicht dazu, dieser Figur Sympathien entgegenzubringen und ihrer Argumentation zu glauben. Hier wird also ein Argument, das häufiger benutzt wird, um jüdische Verbrecherfiguren bis zu einem gewissen Grad zu rehabilitieren, durch die Figurenzeichnung geschwächt.

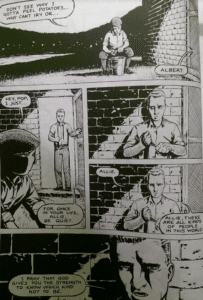

Einen weniger idealisierten und zugleich idealisierenden Blick auf jüdische Gangster wirft Brownsville, wenn der erste Teil des Comics ironisch mit „Good Jewish Boys“ überschrieben ist, die Handlungen dieser „Boys“ im Folgenden aber alles andere als „good“ sind. Damit wird diesem Klischee gleich von Anfang an der Boden entzogen und die „Good Jewish Boys“ werden als Konstruktion dargestellt, die nicht den Tatsachen entspricht. In Brownsville wird weiter über eben diese Thematik reflektiert, wenn Allie Tannenbaum, einer der Protagonisten, und eine andere Figur sich darüber unterhalten, ob sie eben gute jüdische Jungs gewesen seien.

Allie strebte anscheinend nach „style“ und „toughness“ und hat das Ideal des „Good Jewish Boy“ längst aufgegeben. Er bezeichnet die Gangsterkarriere explizit als Ausweg aus den familiären Erwartungen, oder genauer den Erwartungen, die sein Vater an ihn herangetragen hat. Die Gangsterkarriere wird somit auch zu einer Art Generationenkonflikt.

Moralische Väter, gutmütige Mütter

Wie in Jew Gangster in der Szene deutlich wird, in der Ruby seinem Vater zum ersten Mal Geld geben will, wird die Gangsterkarriere Rubys auch als Konflikt der Generationen inszeniert. Auch in der historischen Realität war die Elterngeneration der Gangster oftmals mehr als betroffen über den Sinneswandel der Söhne. Als Auswanderer, oft aus Osteuropa, lebten die Eltern ein bescheidenes Leben; die Söhne wollten mehr: „Fascination did not fill the hearts of older Jewish immigrants when it came to gang members, hoodlums from the neighborhood who worked their way up to become gangsters. Their children, however, often viewed crime as a way to escape poverty and simultaneously become American.” (Bergoffen, Guardians, Millionaires, and Fearless Fighters)

Rubys Werdegang in Jew Gangster und Allies Karriere in Brownsville werden genau in dieses Muster eingeschrieben, wenn Ruby sich eben nicht mit dem bescheidenen Leben des Vaters zufriedengeben will und darüber nachdenkt, wie viel schneller ihn die verbrecherischen Aktivitäten zu Geld bringen. Allie in Brownsville mag sich ebenso wenig mit dem bescheidenen Leben seines Vaters zufriedengeben:

Allies Vater ist von der Gangsterkarriere seines Sohnes nicht ganz so begeistert. Foto: Joanna Nowotny.

Die Reaktionen der Väter auf den Werdegang ihrer Söhne werden allerdings unterschiedlich dargestellt. Während beide sich auf den ethischen Code des Judentums beziehen und die Entscheidungen ihrer Söhne kritisieren, bezieht nur Rubys Vater ganz dezidiert Stellung. Dieser versucht seinem Sohn in einer Szene voller Pathos noch vom Totenbett aus zu vermitteln, dass er ihm ein besseres Leben bieten wollte – aber keinen jüdischen Gangster in der Familie haben will. Allies Vater hingegen bleibt ambivalent; er unterstützt die Ambition des Sohnes, „tough” zu werden, anders ausgedrückt: zu einem Mann zu werden, auch wenn er Bedenken gegen die jüdischen Verbrecher äussert. „Allie, you’re not stupid, so I’m not going to sugarcoat this. You’re a man now, able to make your own decisions. As Jews we live by a certain code of ethics and morals. Many Jews out in the street live by other codes, illegal codes. And here’s my dilemma: You can be anything you want in America, Allie, a doctor, a businessman – even mayor. But it’s a tough world now. These men (…) they can teach you to be tough – how to handle yourself. But they’ll also teach you other things. Other codes. I won’t stand in your way, Allie. Learn to be tough. But remember that everything comes with a how, a when and a price.”

Diese Überwindung mehr oder weniger schwacher, gesetzestreuer, bescheidener Vaterfiguren wird in beiden Comics als eine Art Mannwerdung inszeniert, wobei Jew Gangster weit weniger kritisch mit der Thematik umgeht als Brownsville. Allies Weigerung, selber ein schwacher „sucker“ wie sein Vater zu bleiben, führt ihn zuerst dazu, einem Fabrikboss zu helfen, dessen Mitarbeiter streiken.

Fast das gleiche Storyelement findet sich auch in Jew Gangster, als Monk und Ruby streikende Arbeiter attackieren – auch diese Szene wird als essenzieller Schritt auf dem Weg zur Mannwerdung gezeigt, den Ruby durchläuft. Männlichkeit und kapitalistische Werte gehen hier sozusagen Hand in Hand.

Wie erwähnt bleiben Frauen im männlich dominierten Set-Up von Jew Gangster weitgehend passiv; die drei Figurentypen sind die jüdische, weitgehend asexuelle, eher hilflose und gutmütige Mutter, die hilflose Schwester als Opfer, und die sexuell selbstbewusste Frau, die aber im Kampf von Ruby gegen Monk nur eine Art Objekt ist und deren Betrug durch den Missbrauch einer anderen jungen Frau gerächt werden kann. In Jew Gangster wird Rubys Schwester nämlich Opfer einer Vergewaltigung, da sich Monk auf diese grausam-archaische Weise an Ruby für dessen Affäre mit Molly rächen will.

Für die männlichen Figuren aber geht die Gangsterkarriere einher mit einem Erfolg bei Frauen, den sie sich vorher nicht hätten träumen lassen. Es gibt beispielsweise zwei Szenen, in denen sich die äusserst attraktive Molly Ruby buchstäblich an den Hals schmeißt. Und in dieser Affäre, die immer mehr zu einer tatsächlichen Liebesbeziehung wird, darf sich Ruby denn auch seiner traditionellen Männerrolle absolut sicher sein, denn „you’s (sic!) the boss“, wie Molly ganz unterwürfig meint.

Die Geliebten der Gangster

In Brownsville spielt die Anziehungskraft der Gangster auf Frauen eine weniger dominante Rolle als in Jew Gangster. Doch auch in diesem Comic findet sich eine Szene, in der skurrilerweise ausgerechnet die Beseitigung der Leichen von Mordopfern zur „Lady’s Night” ‘ wird und die Leserin attraktive Frauen am Arm der Gangster sieht, die begeistert das Leichenfeuer betrachten.

Gangstertum und Virilität sind in der Imagination anscheinend miteinander verzahnt, wenn der schon zitierte Cohen zum Beispiel über seine Faszination mit jüdischen Gangsterfiguren spricht: „Just the words – Jewish gangsters – seemed to bring the room to life. The air filled with bullets, curses, schemes. The hanging fern plant looked springier. (…) My own face in the mirror looked darker, tougher.“

Die Metaphorik, die Cohen verwendet, ist entschieden viril: eine hängende Pflanze springt in die Höhe. Und Cohens Gesicht wird weniger weiß und gleichsam männlicher, in einer Art Ablehnung der weißen, jüdischen, mittelständischen Realität von Hängepflanzen im Einfamilienhaus (im anderen Zitat sprach Cohen ja von der „middle class Jewry” in Amerika). Cohen schreibt in seinem Buch denn auch darüber, dass die Gangsterfigur eine Art Gegenmittel zu den überall präsenten Idealen des Feminismus sei, da sie eben vor viriler Männlichkeit nur so sprudle.

Bugsy Siegel, Gründer von Las Vegas. Foto: KirkAndreas. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Um wieder einen Bogen zum Medium zu schlagen, das zu Anfang des Vortrags behandelt wurde: Ein perfektes Beispiel der Art, wie Virilitätsdiskurs und Gangsternarrative enggeführt werden können, findet sich im Film Bugsy aus dem Jahr 1991 von Barry Levinson, der die letzten zehn Jahre des Mobsters Bugsy Siegel behandelt. Schon eine der ersten Szenen des Films zeigt Bugsy mit einer attraktiven Frau. Sie steigt mit Siegel zusammen in den Lift, offensichtlich kennen sie sich nicht, als der Aufzugführer fragt, in welchen Stock sie wolle, antwortet Siegel für sie „Penthouse”, und die beiden landen im Bett. Siegel ist zwar verheiratet, aber er ist ein Playboy und nutzt jede Gelegenheit, um dem weiblichen Geschlecht näher zu kommen. Ein Großteil des Films dreht sich um Siegels stürmische Beziehung mit der attraktiven Virginia Hill. In einer Szene demütigt Bugsy einen seiner Untergebenen, und Gewalt und Sexualität beziehungsweise sexueller Erfolg bei einer Frau werden explizit miteinander verschränkt.

Ein Untergebener hat Siegel betrogen. „You stole from me, and stealing is a form of rape“, schreit Bugsy, und versetzt den Bestohlenen – und damit sich selber – damit in die klischeehaft weibliche Position, denn so stellt man sich eine Vergewaltigung ja im Allgemeinen vor: ein Mann vergewaltigt eine Frau. „Did you think that you could rape us and humiliate us and get away with it?“ schreit er weiter. In der Folge erobert er sozusagen seine Männlichkeit zurück, bringt die Rollenverteilung wieder in Ordnung, indem er den Dieb erniedrigt, verprügelt, vor sich knien und kriechen lässt, zum Hund macht, und seine Schreie dabei – „yes, yes“ – spielen eindeutig auf eine Sexszene an. Vor der Tür lauscht Hill der Szene. Während sie sich vorher noch mit Siegel gestritten hat, ist sie offensichtlich höchst erregt von Siegels Demonstration von Männlichkeit und Brutalität. Die Gewaltszene geht denn auch fließend in eine Liebesszene über, in der sich Hill Siegel wortwörtlich an den Hals wirft

„Full of Life“

Manchmal wird die ganz handfest sexuelle Potenz des Gangsters wieder ins ‚Geistige‘ zurückgewendet, in einer Art doppelter Inversion, Umdrehung jüdischer Stereotypen, die sich sozusagen wieder selber negiert – vom intellektuellen „Nervenjuden“ zum Gangster und wieder zurück zum „Nervenjuden“. Wie zum Beispiel Rachel Rubin in Jewish Gangsters of Modern Literature gezeigt hat, wird die Frage künstlerischer Potenz immer wieder über Gangsterfiguren verhandelt. So wird ihnen eine Art Sprachgeheimnis zugesprochen, ein geheimer, vitaler Slang, der weit mehr lebe als die sterile Alltagssprache der Durchschnittsmenschen. Der Dichter Kenneth Fearing schrieb im Jahr 1926 das Gedicht St. Agnes Eve, das sich um den fiktiven jüdischen Gangster Louie Glatz dreht: „But dangerous, handsome, cross-eye’d Louie the rat / Spoke with his gat, / Rat-a-tat-tat / Rat-a-tat-tat / And Dolan was buried as quickly as possible. / But Louie didn’t give a good god damn, / He ran like a crazy shadow on a shadowy street / With five policemen off that beat / Hot on his trail, going Blam! Blam!-blam! / While rat-a-tat-tat / Rat-a-tat-tat / Said Louie’s gat”.

Das Wort „gat” ist hier alter, besonders zur Prohibitionszeit verbreiteter Slang für „gun”, Kurzform von „gattling”. Das Gedicht vermählt auf lautmalerische Weise Sprache und Gewalt und assoziiert damit mit der Gangsterfigur eine besondere sprachliche Potenz.

In Woody Allens Film Bullets Over Broadway (1994) wird die Idee der Sprachpotenz des Gangsters explizit gemacht: Ein Gangster bringt in den 1920ern einem glücklosen und uninspirierten Theaterschriftsteller bei, wie man Umgangssprache, lebendige Sprache spricht und schreibt. Der bisher recht erfolglose Theaterautor David Shayne möchte bei seinem neuen Stück Gott unserer Väter selbst Regie führen. Um das Geld dazu zu bekommen, lässt er sich auf ein Geschäft mit dem Mafiaboss Nick Valenti ein. Dieser fordert als Gegenleistung, dass seine Freundin Olive Neal eine Rolle bekommt. Bei den Proben wird Olive stets von ihrem Leibwächter Cheech begleitet, der sich zunehmend für das Theater begeistert und sich als begnadeter Autor erweist. David, der sich zunächst vehement gegen jegliche Eingriffe in seine Autorität als Autor und Regisseur wehrt, muss schließlich einsehen, dass seine Ursprungsfassung hölzern und konstruiert war und lässt zu, dass Cheech das Stück grundlegend verändert, damit die „actors” „real”, authentisch klingen.

In einer Szene spielt Cheech Billard, als David zu ihm kommt. Cheech sagt: „You missed the idea. Plus nobody talks like that. You really got that problem, you don’t write like people talk. People believe what they see when the actors sound real. I know how people talk. Go shoot a rack and let me do this.“ In der nächsten Szene ist die Diva Helen Sinclair absolut begeistert von der Version des Texts, die eben Cheech geschrieben hat: „What dialogue! It’s so full of passion, it’s so full of life! You hadn’t found yourself in your first version yet. It’s no longer tepid and cerebral, it’s full of life, it’s full of passion, it reeks with humid sexuality, it’s carnivorous at last! I went back and read your earlier plays, they suffered from the same problem. Good ideas, but too contrived, no guts.” David: „I have a confession to make”. Helen hält ihm den Mund zu: „Don’t speak! You pungent, seething artist. I would give my body freely to the man who wrote those words.”

Der Gangster hat also einen Zugang zum authentischen Leben, während der Dramatiker alleine nichts schreiben kann, das „full of life” ist, denn er kennt keine „humid sexuality” und so weiter, und so fort („it finally has balls”, sagt eine Schauspielerin – Virilität und Gangstersprache sind miteinander verknüpft). Man könnte David Shayne also als eine Art „Nervenjuden” bezeichnen, wenn man wollte, verloren in abstrakten Überlegungen, weit weg vom ‘eigentlichen’ Leben – durch die Gangstersprache wird er erst richtig zum Mann, dem sich die Frauen klischeehaft an den Hals schmeißen. In der Szene, die wir gesehen haben, passiert eine Art Inversion, eine Umkehr der Rollen – David ist plötzlich der, der shooten soll (wenn auch eine Billiardkugel, „shoot a rack“, eine hier sicher sehr bewusste Wortwahl), während Cheech der Autor und Wortschmied ist und seine „Jewish gangster vernacular” ins Stück einbringt.

Shima Navarini als „Olive“ in einer Aufführung von „Bullets over Broadway“ als Musical. Foto. Claudia Derry. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Alle reagieren begeistert auf die Änderungen, die so unter Cheechs Regie passieren und das Stück wird ein großer Publikumserfolg. Doch Cheech ist unzufrieden mit Olive, der Geliebten des Gangsters, deren Rolle im Stück sich Valenti ja erkauft hatte („I’m not gonna let her ruin my show.“ David: „Your show?! What are you talking about!!“ „Alright, our show, but I’m telling you, she’s not the best we can do for the part”). Nachdem David nicht auf ihn eingeht, bringt Cheech Olive kurzerhand um, um sie aus dem Stück zu streichen („nobody’s gonna ruin my play!“). Sein Boss Nick Valenti ahnt, dass Cheech hinter dem Mord an Olive steckt, und lässt ihn während einer Aufführung von God of Our Fathers am Broadway erschießen. Die Kritiker denken, die Schüsse seien Teil des Stücks. Sie sind voll des Lobes für God of Our Fathers, in dem nun Olives Zweitbesetzung, eine „richtige Schauspielerin“, mitspielt.

Assimiliationstheater

Noch einmal zurück zum Film Bugsy. Er ist beispielhaft für viele der Fragen, die in Filmen, Büchern usw. über jüdische Gangster durchagiert werden. So verhandelt der Film immer wieder die Thematik von Masken und Identitätsproblemen. Siegel will Schauspieler werden; er versucht, sich einen Upperclass-Akzent anzueignen, möchte sich einen Adelstitel erkaufen und so weiter, und so fort. In metareflexiven Szenen sieht man Siegel vor einer Leinwand, auf der er selber sich bemüht, die Zeilen eines Drehbuchs überzeugend vorzutragen.

Man könnte all diese Bestrebungen als Versuche Siegels lesen, sein jüdisches Selbst abzulegen. Dies lässt sich auch durch die Szenen untermauern, in denen Siegel es nicht toleriert, mit seinem Spitznamen Bugsy angesprochen zu werden (auf den ihn der Titel des Films ja schon festschreibt).

In einer Szene besucht Siegel einen berühmten Sänger, der zur Upper Class gehört. „You flatter me, Mr. Siegel.“ „Ben.“ „Ben Siegel? You wouldn’t be related to Bugsy Siegel?“ „Bugsy? What do you mean, Bugsy? A bug is nothing, a bug does not exist. A bug is a colloquialism, it has no base in reality. Insects include a wide variety of creatures, they fly, they crawl, none of them can be called a bug, are you following me?!” In einer anderen Szene nennt ihn ein Untergebener Bugsy, worauf er einen Fausthieb kassiert. „I’ll give you the benefit of the doubt and I will assume that you don’t know that no one calls me that.“

Woher genau der Begriff „Bugsy“ kommt, ist unklar; auf Englisch heißt er aber so viel wie „verrückt“ oder „instabil“. Siegel wurde Bugsy genannt, da seine Mitgangster ihn anscheinend für „crazy as a bedbug” hielten. Verrücktheit und Instabilität nun sind aber Züge, die Juden stereotyperweise immer wieder zugeschrieben wurden (wie zum Beispiel Sander L. Gilman in The Jew’s Body zeigt). Siegels Flucht vor seinem Spitznamen könnte so auch als Flucht vor seiner jüdischen Identität überhaupt verstanden werden, die er ablegen will, um in der amerikanischen Gesellschaft wirklich akzeptiert zu werden. Übrigens gibt es auch Szenen, in denen Bugsy sich in Sprachübungen versucht und seinen eigenen Sprachstil ablegen will – schon das allererste Mal, als man im Film seine Stimme hört, übt er seine Aussprache. Solche Szenen passen zugleich zum Klischee vom Gangster aus der Unterschicht, der nur durch sprachliche Anpassungen in der Oberschicht bestehen kann – ein Motiv, das auch ohne Gangsterkontext in vielen Filmen vorkommt, zum Beispiel in My Fair Lady (1964) –, und speziell auch zum Klischee des jüdischen Gangsters, der seine markierte Sprechweise ablegen muss.

Eli Roth, aka Donnie Donowitz („The Bear Jew“) in „Inglourious Basterds“, arrives at the 82nd Academy Awards, March 7, in Hollywood, Calif., Photo by Sgt. Michael Connors. Wikimedia Commons.

Eine interessante Inversion oder Umkehr der Trope vom (jüdischem) Gangster, der seine Identität ablegen will, findet sich im schon erwähnten Film Inglorious Basterds von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2009. In Inglorious Basterds geht es nicht um Gangster, aber in einem Teil des zweiteiligen Plots um Tough Jews, um eine von Aldo Raine alias Brad Pitt geführte Partisanentruppe, die im Zweiten Weltkrieg hinter den feindlichen Linien in Frankreich möglichst viele Nazis töten soll. Besonders die Figur des sogenannten „Bear Jew”, gespielt von Eli Roth, ist dabei eine Verkörperung des hypermännlichen Juden. Inszeniert wird der „Bear Jew” in einer äußerst brutalen Szene wie ein animalisches Monster, das aus seiner Höhle kommt. Als Zuschauer:innen werden wir buchstäblich in die Dunkelheit entführt, aus der diese riesenhafte Gestalt tritt. Virilität und Tierhaftigkeit gehen hier Hand in Hand. Und dieser Jude wird zugleich als klischeehaft beispielhafter Amerikaner inszeniert – er tötet mit einem Baseballschläger und kommentiert seine Handlungen wie ein Baseballspiel.

Der SS-Standartenführer Hans Landa, gespielt von Christoph Waltz, ist der hauptsächliche Antagonist des Films. Landa wird perfider Weise mit Zügen versehen, die in der antisemitischen Propaganda als typisch ‘jüdisch’ galten. Ganz zentral sind seine Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, sich überall zu verstecken: er spricht eine Vielzahl an Sprachen absolut perfekt und ist sozusagen fähig, sich überall zu assimilieren. Landa nun gerät zum Schluss des Films in die Fänge der Basterds und ihres Chefs Aldo Raine (selber nicht jüdisch codiert). Aldo Raine fragt Landa: „I have one question. When you get to your little place on Nantucket island, I’m asking you won’t take off that handsome looking SS uniform of yours.” Landas Gesichtsausdruck verrät, dass er die Uniform natürlich ablegen wird. „That’s what I thought. Now that I can’t abide. If I had my way, you’d wear that god damned uniform for the rest of your pecker-sucking life. So I’ll give you something you can’t take off.“ Es wird blutig: Raine ritzt Landa ein Hakenkreuz in die Stirn, und als letztes Bild des Films sehen wir Raine, der zufrieden ist mit seinem Werk, denn Landa ist nun für immer als Nazi gekennzeichnet.

Und dies führt mich zurück zur Szene, mit der ich diesen Essay begonnen habe: Dem Gangster aus Let ‚Em Have It, den man als jüdisch codiert lesen könnte, werden seine Initialen ins Gesicht geritzt, um es ihm zu verunmöglichen, sich vor Recht und Gesetz zu verstecken. In Inglorious Basterds wird diese Szene in ihr Gegenteil verkehrt: dem Nazi wird ein Hakenkreuz in die Stirn geritzt, damit er sich nicht vor Recht und Gesetz verstecken und so tun kann, als sei er ein Mensch wie alle anderen. Die Kennzeichnung des Täters für immer spielt auch an auf die KZ-Nummern, mit denen die Opfer der Shoah, die überlebten, für immer körperlich gezeichnet sind und waren.

Und so treffen zwei Stränge aufeinander: die brutalen ‚tough Jews‘ der Basterds, deren Akte hier in ein Racheparadigma eingeschrieben werden und die somit nicht als Verbrecherfiguren dargestellt werden, und der Versuch einer Figur, sich vor Recht und Gesetz und den Konsequenzen der eigenen Verbrechen zu verstecken, der ihr dadurch verunmöglicht wird, dass ihr ihre Identität oder die maximal verkürzte Chiffre ihrer verbrecherischen Handlungen buchstäblich ins Gesicht geritzt wird.

Die Filme (chronologisch):

- The Jazz Singer (Alan Crosland 1927)

- Little Ceasar (Mervin LeRoy 1931)

- The Public Enemy (William W. Wellman1931)

- Let ’Em Have It (Sam Wood 1935)

- My Fair Lady (George Cukor 1964)

- Bugsy (Barry Levinson 1991)

- Bullets over Broadway (Woody Allen 1994)

- Defiance (Edward Zwick 2008)

- Inglorious Basterds (Quentin Tarantino 2009)

Die Comics / Graphic Novels (chronologisch):

- Yossel (Joe Kubert 2003)

- Jew Gangster (Joe Kubert 2005)

- Brownsville (Neil Kled / Jake Allen 2006)

- THE BIG KAHN (Joe Kubert 2009)

- The United States of Murder Inc. (Brian Michael Bendis / Michael Avon 2014/2015)

Zum Weiterlesen:

- Wendy H. Bergoffen, Guardians, Millionaires, and Fearless Fighters: Transforming Jewish Gangsters into a Usable Past, Purdue University Press 2007.

- Breines, Tough Jews: Political Fantasies and the Moral Dilemma of American Jewry, New York, Basic Books, 1990.

- Daniel Boyarin, Unheroic Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man, University of California Press, 1997.

- Rich Cohen, Tough Jews: Fathers, Sons, and Gangster Dreams, London (UK), Vintage, 1999.

- Gisela Dachs, Hg., Jüdischer Almanach Sex & Crime – Geschichten aus der Jüdischen Unterwelt, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 2019.

- Kenneth Fearing, Agnes’ Eve from Kenneth Fearing: Selected Poems. Published by The Library of America, 2004. Reprinted by the permission of Russell & Volkening, Inc., as agents for the author. Copyright © 1994 by Jubal Fearing and Phoebe Fearing.

- Sander Gilman, The Jew’s Body, Routledge, 1992.

- Lori Harrison-Kahan, The White Negress: Literature, Minstrelsy, and the Black-Jewish Imaginary, New Brundwick, Rutgers University Press, 2011.

- Dannis Eisenberg / Uri Dan / Eli Landau, Meyer Lansky: Mogul of the Mob, 1979

- Robert Rockaway, Jüdisch-amerikanische Gangster als Verteidiger in den dreißiger Jahren, in: Dachs, Almanach.

- David R. Roediger, Working toward Whiteness: How Amerca’s Immigrants Became White: The Strange Journey from Ellis Island to the Suburbs, New York, Basic Books, 2018.

- Rachel Lee Rubin, Jewish Gangsters of Modern Literature, University of Illinois Press, 2000.

- Rachel Lee Rubin und Jeffrey Melnick, Immigration and American Popular Culture, New York University Press, 2006.

- Daniela Segenreich, Die Kosher Nostra und die Nachkriegswelt der kleinen Schwindler und ganz normalen Bürger, in: Dachs, Almanach.

Joanna Nowotny, Bern (Schweiz)

Joanna Nowotny ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sie arbeitet beim Schweizerischen Literaturarchiv in Bern. Dieser Essay basiert auf einem Vortrag, den sie im Oktober 2023 im Jüdischen Lehrhaus Wiesbaden hielt. Sie ist Mitherausgeberin von Superhelden – Theorie – Geschichte – Medien, Bielefeld, transcript, 2018.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Mai 2024, Internetzugriffe zuletzt am 12. Mai 2024. Titelbild: Sandra del Pilar, Amenaza, Öl und Acryl auf Leinwand und transparenter Synthetikfaser, 45 x 70 cm, 2015, Rechte bei der Künstlerin. Sie wird von der Galerie Zilberman Berlin / Istanbul / Miami vertreten.)