Verpestetes Land

Judenhass als linke Integrationsideologie

„Hören Sie auf mit diesem antisemitischem Antizionismus in Berlin. Der Stadt des SS-Reichssicherheitshauptamtes und der berüchtigten Wannsee-Konferenz (…) Wenn Sie sich genauer informieren würden, wüssten Sie, dass der Zionismus ebenfalls eine Befreiungsbewegung eines Volkes war und ist…“ (Joseph Wulf, 1974)

Das schreibt der jüdische Historiker Joseph Wulf (1912-1974) an den Chefredakteur des „Berliner Extra-Dienst“, Carl L. Guggomos (1932-1988). Irgendwann zwischen dem 6. und 16. August 1974. Der 62jährige Wulf hatte das Ghetto Krakau und deutsche Konzentrationslager in Polen überlebt. Nach 1945 widmete er sich der Dokumentation des Nationalsozialismus. Er tötete sich am 10. Oktober 1974.

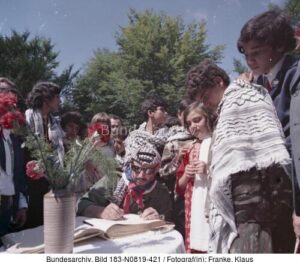

Arafat in der DDR

Arafat am Werbellinsee.

Zur gleichen Zeit, genauer vom 3. bis zum 7. August 1974, besucht Yasser Arafat die DDR. Der 45jährige Arafat hatte sein bisheriges Leben der Tötung von Juden und der Vernichtung Israels gewidmet. Ganz offiziell wird er im Sommer 1974 von den sozialistischen deutschen Machthabern empfangen. Wulf spricht einige Tage später, am 16. August 1974, selbst mit Honecker. Er schrieb in der ZEIT: „Es haben sich zehn Jahre Zuchthaus Brandenburg (Honecker) und zwei Jahre Auschwitz getroffen.“

Es wird nicht berichtet, ob Wulf mit Honecker über Arafat gesprochen hat. Wulf betont die vergangenen Gemeinsamkeiten mit Honecker. Es bleibt unklar, ob Wulf wahrnahm, dass die DDR, Honecker, die Sowjetunion die arabischen Judenhasser aktiv aufrüstete. Ohne diese Aufrüstung wäre es nicht zu einer weltpolitischen Relevanz des palästinensischen Terrors gekommen. Israel war „Staatsfeind“. Das sagt der Historiker Jeffrey Herf auf einer Lesung in Leipzig 2020: „Wären die arabischen Staaten und die Palästinenserorganisationen (von den östlichen Staaten) gedrängt worden, einer Kompromisslösung mit Israel zuzustimmen, dann gäbe es jetzt womöglich einen blühenden palästinensischen Staat und eine Region, die Besseres zu tun hätte, als verheerende Bürgerkriege zu führen und antisemitische Verschwörungstheorien immer und immer wieder aufzukochen.“

Zudem waren die Massaker von Kirjat Schmona und Maalot erst wenige Wochen zuvor von Terroristen aus dem PLO-Netzwerk verübt worden. Ungestört legt Arafat im Sommer 1974 Kränze am sowjetischen Ehrenmal in Berlin nieder, spricht im DDR-Fernsehen und macht Fotos auf Presseterminen im zentralen Pionierlager der FDJ am Werbellinsee.

Jeffrey Herf beschreibt in seinem Buch „Unerklärte Kriege (der DDR und der westdeutschen radikalen Linken) gegen Israel“, wie Arafat gerade im Sommer 1974 sich als Realist und Gemäßigter gab, obwohl er keinen Deut vom terroristischen „bewaffneten Kampf“ der palästinensischen Terrororganisationen abgerückt war. Anfang Juni 1974 hatte sich die PLO mit dem Politischen Rahmenprogramm (10-Stufenplan) einen gemäßigten Mantel umgehängt, um an die gewünschten Waffenlieferungen der sozialistischen Staaten zu kommen. Fortan wurde von der „Befreiung des palästinensischen Territoriums“ (gemeint ist: „From the River to the Sea“) gesprochen.

Gemeinsame Schablonen

Nur Wochen später wird diese Strategie auf Arafats Rede vor der UN-Generalversammlung manifest, wonach selbstredend weiterhin die Vernichtung Israels das eigentliche Ziel ist. Im SED-Sprachgebrauch klingt das entsprechend der 1974 abgeschlossenen Verträge zwischen der DDR und der PLO so, dass man im „gemeinsamen Kampf gegen Imperialismus und Zionismus, für Frieden, nationale Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt“ miteinander verbunden sei.

Mit der Schablone des „gemeinsamen Kampfes“ ist die PLO für Westlinke anschlussfähig und so wird deren antijüdische Erzählung vom dem schon genannten Westberliner Blatt in hoher Auflage und mit großer Akzeptanz in der sogenannten Außerparlamentarischen Opposition verbreitet. Nach 1990 wird nachgewiesen, der „Berliner Extra-Dienst“ war ein Outlet des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Guggemos (IM Gustav) und andere Redaktionsmitglieder waren selbst Stasi-Mitarbeiter. Hubertus Knabes Beitrag zur „Frontstadt Berlin“ beschreibt dieses APO-Blatt 2001 rückblickend als geheimes Agitationsmittel der DDR. So ist es nicht verwunderlich, warum das Blatt dem damaligen Zeitgeist eines als Israelkritik getarnten linken Antizionismus Raum gab.

Joseph Wulf protestiert im Sommer 1974 gegen die gleichzeitig an deutschen Universitäten um sich greifende Solidarisierung mit palästinensischen Terroristen. Nur wenige Wochen vor seinem Freitod am 10. Oktober 1974 schreibt er an seinen Sohn David: „Dieses Land ist verpestet (…) und die Jugend und die Studenten (…) – und andere Linke und auch einige edle Deutsche werden von gerissenen und cleveren Kommunisten und Volksdemokratien manipuliert.“

Anlässlich seines 50. Todestages findet Anfang Oktober 2024 eine wissenschaftliche Tagung am Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin statt. Wulf wurde dabei ausführlich für seine Dokumentation der Quellen und Kenntlichmachung der Täter des deutschen Judenmordens gewürdigt. Daneben suchten beteiligte Historiker gerade in letzter Zeit nach den besonderen Gründen für seinen Freitod. Lange hatten biographische Darstellungen Wulfs Verzweiflung über eine mangelnde Wahrnehmung seiner Bücher oder die Trauer um den Tod seiner Frau Jenta (1912-1973) angeführt.

Anlässlich seines 50. Todestages findet Anfang Oktober 2024 eine wissenschaftliche Tagung am Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin statt. Wulf wurde dabei ausführlich für seine Dokumentation der Quellen und Kenntlichmachung der Täter des deutschen Judenmordens gewürdigt. Daneben suchten beteiligte Historiker gerade in letzter Zeit nach den besonderen Gründen für seinen Freitod. Lange hatten biographische Darstellungen Wulfs Verzweiflung über eine mangelnde Wahrnehmung seiner Bücher oder die Trauer um den Tod seiner Frau Jenta (1912-1973) angeführt.

Im September 2024 legt der Potsdamer Historiker Gideon Botsch einen Artikel speziell zum Freitod von Joseph Wulf vor (Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 9, 2024). Darin führt der Autor Belege für eine regelrechte Retraumatisierung Wulfs an, die durch eine aggressive und geschichtsvergessende Palästina-Besessenheit zahlreicher Studenten dieser Jahre ausgelöst worden sei. Botsch zitiert aus einen Brief Wulfs vom Januar 1974 an Helmut Gollwitzer: „Jetzt müssen wir mit Erstaunen und Verzweiflung feststellen, dass via Anti-Israelismus auch die Linke zum Antisemitismus kommt.“

Im Frühjahr 1974 sucht Wulf zu diesem Thema den Austausch mit Jean Améry. Der Briefwechsel ist abgedruckt in Klaus Kempters Artikel „Die Linke und das jüdische Problem“ von 2013. Jean Améry hatte bereits seit 1969 die „Blindheit auf dem linken Auge“ angeklagt. Wulf und Amery schreiben sich 1974 wohlwollend-hochachtungsvolle Briefe. Améry hatte den linken Antizionismus als „Verrat der Intellektuellen“ (ein Begriff, den er von dem 1927 erschienenen berühmten Buch „La trahison des clercs“ von Julien Benda übernahm) beschrieben. Améry litt, wie Wulf, vor 50 Jahren unter der Allianz aus linken Radikalen und palästinensischen Terroristen. 1969 nannte der jüdische Intellektuelle, selbst unbeugsamer Linker, das in der ZEIT sarkastisch „Der ehrbare Antisemitismus“. Heute ist das ein klassischer Text. „Doch neu ist in der Tat die Ansiedlung des als Anti-Israelismus sich gerierenden Antisemitismus auf der Linken. Heute steht er im Begriff, ein integrierender Bestandteil des Sozialismus schlechthin zu werden. / Der Staat Israel ist heute so wenig ein Bollwerk des Kapitalismus, wie er es war, als die ersten Pioniere dort den Boden umgruben, so wenig wie die arabischen Staaten vernünftigerweise als progressiv angesehen werden können. Die Linke macht, das ist der Jammer, die Augen zu.“

Unklar ist, ob Joseph Wulf in seiner Verzweiflung über die neue Palästina-Besessenheit der Linken diese als Ost-West-Biotop verstanden hatte, das bereits Jahre vorher angelegt worden war. Genauer im Sommer 1969: von den Kampfgenossen des „Berliner Extra-Dienst“ jenseits der Mauer.

Foto: Michael Hänel.

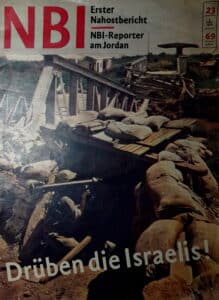

„Drüben die Israelis!“ – titelt die NBI (Neue Berliner Illustrierte, Wochenzeitung, Ostberlin) im Sommer 1969. Drüben die Juden! Das wäre wohl selbst für den selbsternannt aufgeklärten und fortschrittlichen Journalismus in der DDR nur 25 Jahre nach dem Ende der Shoah zu offensiv gewesen. Auf der Titelseite großformatig eine zerschossene Brücke über den Jordan-Fluss. NBI-Autor Hans-Dieter Bräuer liefert seinen Lesern in der DDR eine Heldengeschichte über die Lebenssituation der Jordanier und der Palästinenser, wonach die unter den „Israelis da drüben“ litten. Und sich bewaffnet dagegen wehren.

Revolutionäres Wüstenland 1969

Die Aktionen der PLO-Verbände wurden in der DDR und bei Westlinken als originärer, antikolonialer Befreiungskampf dargestellt. Das zog gerade junge West-Linke an, die das „palästinensische Revolutionsmodell“ aus der Nähe betrachten wollten, beseelt von einem neuen Wahn der Überlegenheit. Die Überlegenheit der alles erklärenden theoretischen Schablonen: Anti-Imperialismus und Anti-Kolonialismus.

Gemeinsam war diesen drei revolutionären Gruppierungen die Hoffnung auf einen Sieg über „die Israelis da drüben“, letztlich auf einen Sieg über die Juden als Projektion der Macht des Kapitalismus. Bekanntlich ein dem Marxismus sowjetischer Prägung ureigener, antikapitalistischer, antisemitischer Stereotyp.

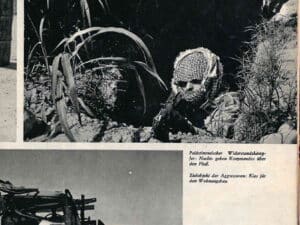

Die NBI-Reportage lieferte die Verkörperung dieser Hoffnung: das Foto eines „Palästinensischen Widerstandskämpfer(s)“ verhüllt mit Kufija und mit AK-47-Maschinenpistole im Anschlag. „Nachts gehen die Kommandos über den Fluss“, schreibt Bräuer darunter. Ihm dürfte klar gewesen sein, dass die Kommandos nachts „über den Fluss gehen“, um Juden zu töten. Im Sommer 1969. Über den Jordan. Und das bleibt nicht ungesühnt. Das israelische Militär nimmt Rache, auch auf jordanischem Gebiet, während des „Abnutzungskrieges“ 1969-70 mit einigen Tausenden Toten auf beiden Seiten.

Auf einer NBI-Titelseite sehen wir die „Allenby-Brücke“, 1918 für eine direkte Verbindung von Jericho ins 50 km entfernte später jordanische Amman gebaut. Nach dem ersten Krieg gegen Israel hieß die Brücke ab 1948 King Hussein Bridge. Das Jordantal und Jerusalem waren von Jordanien erobert worden. Immer wieder wurde die Brücke zerstört. Zuletzt von israelischen Kampfjets am 7. Juni 1967. Zwei Tage zuvor hatten jordanische Flugzeuge und Artillerie Haifa in Israel angegriffen.

Am 7. Juni 1967, dem dritten Tag des Sechs-Tage-Krieges, eroberte Israel Jerusalem, die West Bank und damit das Westufer und die vier Jordan-Brücken. Die Brücken wurden zerstört, um die auf jordanischer Seite stationierten ägyptischen und irakischen Einheiten zu hindern, Israel zu erobern. Allein die 3. Division der Iraker mit ihren 10.000 Mann konnte so von der Westseite des Jordans nicht mehr in den Krieg eingreifen. Die „Israelis da drüben“ waren, so schreibt Michael B. Oren in seinem Standardwerk zum 6-Tage-Krieg, einfach zu schnell, die Brücken zerstört, die jüdischen Soldaten hochmotiviert bei der Sicherung des Überlebens ihrer Heimat.

Eine kontrafaktische Dystopie

Ganz anders, als das von den arabischen Armeen und deren Waffenlieferanten – der Sowjetunion und der DDR – erwünscht worden war. Diese arabisch-nationalistisch-sozialistische Streitmacht wollte Israel „als den Brückenkopf des US-Imperialismus“ beseitigen: „Befehl Nr. 798 an die Juden in Tel Aviv: Das Stadtgebiet von Tel Aviv wird mit sofortiger Wirkung formell ins Staatsgebiet der Vereinigten Arabischen Republik eingegliedert. Alle Juden im Gebiet des Ägyptischen Gebietes Palästina benötigen ab sofort eine schriftliche Genehmigung zur Ausreise. Die frühere Allenby Straße wird in Allee des 5. Juni umbenannt. Wirkung von heute an. General-Gouverneur Munam Abdul Husaini.“

Foto: Michael Hänel.

So ist es nicht gekommen. Drei Newsweek-Autoren hatten dieses Szenario nur in ihrem Buch „If Israel Lost the War“ 1969 beschrieben, als hätte Israel den 6-Tage-Krieg verloren. Als alternative Geschichte. Die DDR, Verbündete der Vereinigten Arabischen Republik, wird im Buch von den arabischen Eroberern auserkoren, die Umgestaltung der Landwirtschaft im ehemaligen Israel hin zu sozialistischen Produktionsgenossenschaften zu bewerkstelligen.

Wäre es so gekommen, hätte die NBI im Sommer 1969 beschreiben können. wie junge Deutsche mit Feiereifer und „Bau, auf!“–Liedern ans Werk gehen. Die DDR-Aufbaugenerationen hätten ihre Helden an der nahöstlichen Arbeitsfront gefeiert. Diese hätten Wohnungen von Juden in Tel Aviv bezogen, deren Hausrat unter sich aufgeteilt. Wie 30 Jahre zuvor ihre Eltern und Großeltern im Deutschen Reich. Diesmal als Teil der „Guten“, der weltweiten, progressiven Bewegung, die Imperialismus und Kolonialismus trotzte. Linke im Westen hätten wohl nicht dagegen protestiert. Die Juden in Tel Aviv hingegen, wenn sie Glück gehabt hätten, wären wieder in alle Welt verteilt worden.

Das Gift der guten Sache

Foto: Michael Hänel.

Vielleicht hätte im Falle der Siegesberichterstattung der NBI-Autor im Sommer 1969 auch seine Genossen aus Studienzeiten befragt, wie sie die „palästinensische Revolution“ bewerteten. Etwa Heinz Odermann, Lothar Rathmann (1927-2022) oder Martin Robbe. Odermann (Jg. 1929) machte als Journalist und Kommunikationsexperte Karriere, veröffentlichte zahlreiche Artikel über Israel als „rassistischem Gebilde“. So auch den Band „Palästina und der Zionismus“ (1983) und den Band „Erkundungen – 16 palästinensische Erzähler“ (1983). Obwohl fleißiger „IM Frieder“ in der MfS HA II/13 wurde er 1989 medienpolitischer Berater des Neuen Forums. Rathmann („Geschichte der Araber, 7 Bände, 1983) brachte es als Nahostforscher sogar zum Rektor der Karl-Marx-Universität Leipzig. Martin Robbe (1932-2013) war als Auslandskader bei der HV A II/2 registriert und zuletzt stellvertretender Leiter des Instituts für Allgemeine Geschichte an der Akademie der Wissenschaften. Er war Autor zahlreicher Bücher zu dem, was er und seine Mitstreiter unter Israel verstanden: „ein rassistisches Konstrukt des Siedler-Kolonialismus.“ Sein Buch „Scheidewege in Nahost – Der Nahostkonflikt in Vergangenheit und Gegenwart“ erschien 1982 im Militärverlag der DDR. Bis heute stehen die Bücher von Odermann, Robbe und Rathmann nach wie vor in deutschen Universitätsbibliotheken in Ost und West. Im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde / Bundesarchiv finden sich entsprechende Unterlagen zu Martin Robbe und Heinz Odermann.

Landraumlüge, die Wasserlüge, zahlreiche antisemitische Stereotype kommen in diesen Büchern ausführlich vor. Die deutsche Judenvernichtung, immerhin ein Urgrund der Gründung des Staates Israel, wird von Robbe ausschließlich im typischen DDR-Antifaschismus-Sprech beiläufig erwähnt: „Die Faschisten hatten mit dem zweiten Weltkrieg die bis dahin größte Katastrophe für die Menschheit heraufbeschworen. Die Statistiken bestätigen dies: 50 Millionen Tote hatte der Krieg gefordert, darunter 20 Millionen Sowjetbürger. Die Juden hatten eine erschütternde Bilanz zu ziehen. Ungefähr 6 Millionen von ihnen, etwa ein Drittel aller Juden in der Welt, hatten den Tod gefunden.“ Und weiter: „Der Befreiungskampf der Araber, der die Unterstützung anderer revolutionärer Kräfte, vor allem der sozialistischen Staaten hatte und hat, wurde in der zionistischen Politik, hinter der imperialistische Mächte standen und stehen, mit dem Versuch konfrontiert, die alten Verhältnisse der sozialen und nationalen Ausbeutung und Unterdrückung aufrechtzuerhalten.“

Revolutionstouristen: Judenhass leben

Im Sommer 1969 sind weitere Kampfgenossen der DDR-Aufbaugenerationsjournalisten in Jordanien unterwegs. Auch deren geistige Staubfahne weht bis in unsere Tage herüber. Es war die Zeit der Dominanz kommunistischer Ideen. Antiimperialismus schien als Welterklärungsschablone zu taugen. Sozialismus sollte die strahlende Zukunft, als Ausweg aus der Hölle des Daseins erscheinen. Den zu erreichen, dafür sollte jedes Mittel recht sein. Obwohl die sozialistische Reformbewegung „Prager Frühling“ gerade vom realen Sozialismus brutal beseitigt wurde und in der Sowjetunion im Sommer 1969 rücksichtlos auch sozialistische Oppositionelle vom KGB-Apparat unter Juri Andropow verfolgt wurden.

In dieser Zeit übertreffen sich linke Studentenorganisationen, selbsternannte Revolutionäre, Anarchisten und DDR-treue Kommunisten mit immer radikaleren Forderungen. Sie hatten Hunderttausende Mitglieder und Sympathisanten. So halten die Revolutionäre, ganz im Geiste Stalins, die Bundesrepublik für einen faschistischen Staat. Der gewaltsame Sturz dieses Systems wäre ein legitimes Ziel. Lenin und Stalin, Mao und die palästinensischen Kämpfer sind ihre Vorbilder.

Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind finden sie Israel. Linke Studentenvertreter, Revolutionäre begeistern sich für das „palästinensische Revolutionsmodell.“ Um das aus der Nähe zu erleben, reisen Studentenvertreter und spätere Stadtguerilla wie Georg von Rauch (1947-1971), Ina Siepmann (1944-1982?) und Dieter Kunzelmann (1939-2018) im Sommer 1969 ebenfalls in ein Camp palästinensischer Terroristen nach Jordanien. Dort werden sie von ihnen an Waffen und Sprengstoffen ausgebildet und ideologisch geschult. Ein ZEIT-Journalist fragt die Revolutionstouristen: „Warum fahren sie nicht nach Israel? Antwort: Was sollen wir in Israel? Dort gehen wir hin, wenn es sozialistisch geworden ist.“

Foto: Michael Hänel.

Wieder in Deutschland wollen sie „den Juden ein Feuerwerk machen.“ Der Rest ist bekannt. Als kommunistische Stadtguerilla Tupamaros Westberlin (TW) auftretend, sollte am 9. November 1969 deren Bombe im West-Berliner jüdischen Gemeindehaus explodieren. Der Anschlag scheiterte, weil die Zündung nicht funktionierte.

In diesem Geiste war auch die Reportage in der NBI im Sommer 1969 gehalten. Nur dass die DDR keine Bomben in jüdischen Gemeindehäusern platzierte. Musste sie auch nicht. Sie hatte einfach die AK-47 geliefert, mit der „die Kommandos nachts über den Fluss gingen.“

Die Palästinenser boten den deutschen Revolutionären in West und Ost die erhoffte politische und ideelle Heimat. Es war der Geist der Zeit. Judenhass, versteckt als Antizionismus und Israelkritik, wurde so bereits vor über 50 Jahren die Integrationsideologie. Nicht nur die wahnhafte Projektion von Weltproblemen auf die Juden und auf Israel war für deutsche Revolutionäre attraktiv. Joseph Wulf protestierte dagegen und verzweifelte bereits vor 50 Jahren an dieser unheiligen Allianz.

Post Scriptum:

Joseph Wulf setzte sich schon in den 1960er Jahren dafür ein, in der Villa, in der die Wannseekonferenz stattgefunden hatte, ein Dokumentationszentrum einzurichten. Ohne Erfolg. Eine 1972 angebrachte Gedenktafel wurde mehrfach gestohlen oder beschädigt. Das heutige Haus der Wannseekonferenz wurde 1986 als Gedenkstätte und Dokumentationszentrum gegründet.

Zum Weiterlesen:

- Jan Gerber, Die Holocaust-Rezeption in der DDR, in: Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte, Heft 8 Sonderheft, Halle/S. 2000.

- Lisa Hänel, Weißsein und jüdische Identität, in: Internationale Politik, Special 7, November 2021.

- Andreas Kühn, Stalins Enkel, Maos Söhne – Die Lebenswelt der K-Gruppen in der Bundesrepublik der 70er Jahre, Frankfurt/New York, Campus, 2005.

- Joseph Ben Prestel, Heidelberg, Beirut und die „Dritte Welt“, Palästinensische Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland (1956–1972), in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 16 (2019)

- Samuel Salzborn, Globaler Antisemitismus – Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne, Weinheim/Basel, Beltz Juventa, 2019, auch veröffentlicht in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung.

- Solidaritätskomitee der DDR (Autorenkollektiv mit Heinz Odermann, Red. Carl-Friedrich Reinhardt), Hg., Palästina und der Zionismus, Berlin, horizont, 1982.

- Ingrid Strobl, Das Feld des Vergessens – Jüdischer Widerstand und deutsche „Vergangenheitsbewältigung“, Berlin/Amsterdam, Edition ID-Archiv, 1994.

Michael Hänel, Kiel

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Dezember 2024 auf Grundlage von Michael Hänels Teilnahme an der Tagung „Zeugenwissen und engagierte Geschichtsschreibung – Der Holocausthistoriker und -dokumentarist Joseph Wulf (1912–1974)“ vom 8. bis zum 10. Oktober 2024 in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Das Titelbild zeigt Nicolas Berg während seiner Keynote Lecture „Viele Worte für den Begriff Mord: Joseph Wulf und die Sprache der Täter“, Foto: Mathias Völzke. Die anderen im Text gezeigten Bilder stellte Michael Hänel zur Verfügung. Internetzugriffe zuletzt am 18. Dezember 2024.)