Vom Überleben der belarusischen Kulturszene

Ein Gespräch mit der Übersetzerin Iryna Herasimovich

Belarus wird in den deutschen Medien kaum noch erwähnt, allenfalls, wenn es um die russländische Bedrohung gegenüber den baltischen Staaten geht, weil es möglich wäre, dass zwischen Belarus und der Enklave Kaliningrad die sogenannte Suwałki-Lücke bei einem russländischen Angriff angegriffen und die baltischen Staaten von jeder Landverbindung zur Europäischen Union abgeschnitten werden könnten.

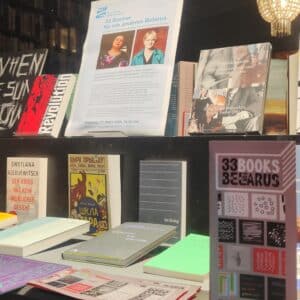

Buchhandlung zum Zytglogge mit einer Auslage zu 33 Bücher für Belarus. Foto: Iryna Herasimovich.

Es ist etwa fünf Jahre her, dass viele Menschen gegen die Wahlfälschungen Lukaschenkas demonstrierten. Im Januar 2025 hat sich Lukaschenka erneut als Präsident bestätigen lassen. Proteste blieben aus, weil die meisten Oppositionellen entweder im Gefängnis sind oder im Ausland leben. Iryna Herasimovich, Übersetzerin, lebt und arbeitet seit 2021 in Zürich, promoviert bei der Slavistin Sylvia Sasse und sorgt mit ihr und anderen Kolleginnen und Kollegen für die Herausgabe der Reihe „33 Bücher für ein anderes Belarus“, Bücher, die in belarusischer Sprache erscheinen, einige auch zweisprachig. Über die Aktion hatte Iryna Herasimovich bereits im Dezember 2022 im Demokratischen Salon informiert: „Sehende Menschen machen mir Hoffnung“.

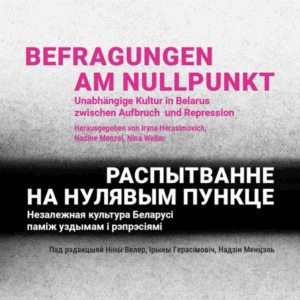

Im Frühjahr 2025 erschien das in der Reihe von ihr gemeinsam mit Nadine Menzel und Nina Weller herausgegebene Buch „Befragungen am Nullpunkt“ (Zürich, Edition Schublade). Das Buch wurde vom German Marshall Fund, dem Slavischen Seminar der Universität Zürich, dem Goethe-Institut sowie privaten Spendern finanziert (die Spenden-Kampagne wird auch für die weiteren geplanten Bände fortgesetzt, Bankverbindung auf der Internetseite). Als Projektpartner trat auch das Akademische Netzwerk akno e.V. auf.

„Befragungen am Nullpunkt“ bietet in deutscher und in belarusischer Sprache einen hervorragenden Überblick, Porträts, Gespräche mit Kunstschaffenden über die Literatur-, Theater und Kunstszene in und aus Belarus, durchweg von verschiedenen Künstler:innen begleitet. Die Gestalterin Antanina Slabodchykava hat aus den Werken belarusischer Kunstschaffenden eine Art visuellen Kommentar zu den Texten gemacht.

Im Vorwort schreiben die Herausgeberinnen: „Dieses Heft ist eine Einladung, sich auf das unebene Terrain einer Kulturszene in existenzieller Not zu bewegen.“ Dazu dienen auch historische Beiträge zur belarusischen Kunst in den 1980er und 1990er Jahren, der Hinweis auf Stalin, der am 30. August 1937 in Minsk 130 Dichter, Wissenschaftler, Kulturschaffen erschießen ließ. Zum Verständnis der heutigen Situation ist es unabdingbar, die Netzwerke und Entwicklungen, die Kontinuitäten und Diskontinuitäten sichtbar zu machen, es geht nicht nur um Momentaufnahmen. Es gab in den 1990er Jahren auch Unterstützung von außen, beispielsweise über die Stiftungen von George Soros, der in allen ehemaligen Sowjetrepubliken Zentren für zeitgenössische Kunst eingerichtet hatte, außer in Belarus. 1999 entstand die „Assoziation für zeitgenössische Kunst“, 2002 das Kunstmagazin pARTisan. Historische und aktuelle Entwicklungen werden im Kontext reflektiert und sichtbar, gerade auch in Relation zu den Entwicklungen in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Publizistin Peggy Lohse zitiert einen der belarusischen Autoren mit den Worten: „Jegliche seriöse Kunst ist immer Protestkunst, sogar Lyrik ist Protest.“

Lukaschenka laviert

Norbert Reichel: Belarus ist in den westlichen Ländern weitgehend aus der Aufmerksamkeit verschwunden. Man konzentriert sich zurzeit vor allem auf die Ukraine, im Wechsel mit der Lage in Israel und Gaza.

Iryna Herasimovich: Das sind auch wichtige Themen, keine Frage. Aber es tut mir sehr weh, dass Belarus in Westeuropa so gut wie vom Radar verschwunden ist. Wenn das Thema auftaucht, wird es vom Krieg Russlands gegen die Ukraine überschattet. So geht verloren, dass die Repressionen in Belarus immer noch auf Hochtouren laufen. Das eine darf auf keinen Fall gegen das andere ausgespielt werden.

Lukaschenka „handelt“ mit Gefangenen. Er verwendet die Gefangenen, um Signale in den Westen zu schicken. So begnadigt er immer wieder Gefangene, oft Mütter mit Kindern, Ende Juni auf Druck der USA gemeinsam mit 14 weiteren Gefangenen sogar Siarhei Tsichanousky, den Ehemann der 2020 für ihn angetretenen Präsidentschaftskandidatin Sviatlana Tsichanouskaja. Man weiß aber nicht, wer auf welchen Listen steht. Gerade habe ich noch einen Artikel von Boris Ginzburg redigiert, der von einer „Signaldiplomatie“ Lukaschenkas spricht, der dem Westen, Europa und den USA, Signale senden wolle, dass er dialogbereit ist. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Repressionen damit nicht gestoppt sind. Die Signale werden wahrgenommen. Europa will jedoch nicht zulassen, dass sich Lukaschenka Europa annähert. Einerseits ist es gut, dass Europa konsequent in der Distanz zu Lukaschenka ist, weil man damit die Unzulässigkeit der Gewalt unterstreicht, andererseits drängt die Standhaftigkeit Europas Lukaschenka immer stärker in Putins Arme.

Wir haben einen sehr komplizierten Fall eines kolonial-diktatorischen Repressionsgeflechts. „Kolonial-diktatorisch“, das ist ein Begriff, den ich unter anderem in meiner Dissertation herauszuarbeiten versuche und den ich hier das erste Mal öffentlich nenne. Da sind zum einen die internen Repressionen in Belarus. Und Lukaschenka, der die Diktatur als eine nicht nur akzeptable, sondern in der jetzigen chaotischen Welt sogar erstrebenswerte Staatsform propagiert. Sylvia Sasse und ich haben einen längeren Artikel über die Erzählung von Diktatur als stabiler Ordnung geschrieben.

Zum anderen steht Lukaschenka selbst unter großem Druck durch Russland und Putin. Nicht alle, die gegen Lukaschenka sind, haben immer die Gefahr der wie auch immer gearteten Vereinnahmung gesehen, die kulturell, wirtschaftlich und politisch funktioniert und seitens Russlands die ganze Zeit da war. Einige fanden das Regime in Belarus zwar schlimm, reproduzierten aber das Muster, bei dem Russland ein Zentrum und Belarus eine Peripherie ist. Ein sehr einfaches Beispiel: Während der Revolution haben viele Protestierende aus russischen Medien die Informationen bezogen oder die Analysen der belarusischen Situation bevorzugt, die aus Russland kamen.

Andererseits gibt es auch Menschen, die zwar gegen Lukaschenka sind, aber ihn immer noch besser finden als jemanden, der voll und ganz ein Handlanger Moskaus sein wird. Lukaschenka will nicht in die absolute Abhängigkeit von Putin geraten. Das wird oft übersehen. Er wird als treuer Vasall Putins dargestellt, doch dies stimmt nicht. Seine Leitidee ist die eigene Macht und für diese ist Putin ebenfalls eine Gefahr. Man kann das unter anderem daran sehen, wie Lukaschenka die Nähe zu Russland deklariert, aber gleichzeitig die Fusion der beiden Länder zu einem Unionsstaat seit vielen Jahren hinauszögert oder pro-russische Aktivistinnen und Aktivisten verhaften lässt. Es gibt eine merkwürdige Gruppe pro-russischer Aktivistinnen und Aktivisten in Belarus, von denen sich nicht sagen lässt, ob es sich um Leute vom russischen Geheimdienst, vom FSB, handelt oder ob sie eigenständig handeln. Sie übernehmen die Rolle besorgter Bürgerinnen und Bürger und haben ziemlich viel Einfluss. Das kommt noch aus der sowjetischen Tradition: dass es in den Zeitungen zuerst Artikel (oft) von namenlosen Vertreter:innen des Volkes erscheinen, die sich über dieses oder jenes beklagen, worauf die Behörden dann „reagieren”. „Die Vertreter:innen des Volkes” waren aber Teil der staatlichen Inszenierung und schufen nur äußerliche Anstöße beziehungsweise Rechtfertigungen für Hetzkampagnen, die sowieso schon geplant waren. Dieses Muster der besorgten Bürger:innen, die sich um Ordnung im Land bemühen, kann man auch bei den pro-russischen Aktivist:innen in Belarus beobachten.

Da diese Aktivist:innen immer wieder auch belarusische Behörden beschuldigen, sie wären nicht pro-russisch genug oder nicht treu genug gegenüber dem sowjetischen Erbe etwa des Sieges im Grossen Vaterländischen Krieg, stellt sich die Frage, in wessen Interessen diese Menschen eigentlich handeln.

Das sind nur einige Akteur:innen und Themen des höchst komplexen, unübersichtlichen und intransparenten Repressionsgeflechts, das von der staatlichen Propaganda und Desinformation, sowohl russischer als auch belarusischer, verstärkt bzw. vernebelt wird. Das ist – auch mit der Unsichtbarkeit nach außen – ein sehr gefährliches Gemisch. Viele stellen sich ein autoritäres oder diktatorisches Regime als Übermaß an Kontrolle und (erzwungener) Ordnung vor, in Wirklichkeit ist es aber ein großes unübersichtliches Chaos, Sylvia Sasse analysiert das zum Beispiel sehr eindrücklich in ihrem Artikel noch aus dem Jahr 2017, ich würde ihn gern auch beziehungsweise vor allem heute zur (Re)lektüre empfehlen: Autoritäre Unordnung – Geschichte der Gegenwart. Wir sehen heute in vielen Ländern das Aufkommen von Politikern, die wie von Donald Trump vorgeben, sich um “Ordnung” zu bemühen, aber Chaos stiften.

Norbert Reichel: Ich habe den Eindruck, dass es ein großer Erfolg für Lukaschenka ist, dass er in der Ukraine keine belarusischen Truppen einsetzen muss. Es gibt lediglich gemeinsame Manöver des belarusischen und russländischen Militärs. Belarusische Truppen hätten eigentlich näher gelegen als Truppen aus Nordkorea. Lukaschenka hält eine gewisse Eigenständigkeit aufrecht, indem er intern eine hohe Repression aufrechterhält.

Iryna Herasimovich: Es wird ihm tatsächlich zugutegehalten, dass belarusische Truppen nicht am Krieg in der Ukraine beteiligt sind. Belarus wurde zumindest de jure nicht von Russland eingenommen. Man spricht allerdings von einer schleichenden Annexion durch Russland. Es gibt Stimmen, die sagen, dass Putin Belarus als ein quasi neutrales Land für den Rückzug seiner Truppen braucht, als Pufferzone, auch als Umwegland wegen der wirtschaftlichen Sanktionen, die sich für beide Länder unterscheiden. Es könnte somit in Putins Interesse liegen, dass Belarus eine scheinbar neutrale Zone bleibt. Es könnte auch ein Verdienst Lukaschenkas sein. Aber niemand weiß, welchen Spielraum er wirklich hat. Man kann beobachten, dass er symbolische Zugeständnisse an Putin macht, indem er zum Beispiel zur Militärparade am 9. Mai nach Moskau fährt und die eigene belarusische Parade dafür verlegt.

„Der Zwang, sich mit sich selbst zu beschäftigen“

Norbert Reichel: Einer der Autoren in „Befragungen am Nullpunkt“ sagte, er sei nicht im „Exil“, sondern befinde sich „auf einer kreativen Dienstreise“. Die Einreise beziehungsweise Rückreise von Kunstschaffenden, die das Land nach der Niederschlagung des Aufstands verlassen haben, ist nach wie vor äußerst gefährlich.

Iryna Herasimovich: Genau. Das kann man auf eigene Gefahr machen. Es ist eine Lotterie. Es wird immer riskanter, nach Belarus zu fahren. Viele, die längere Zeit nicht in Belarus waren, werden bei der Einreise extrem stark kontrolliert, befragt. Es gibt auch Fälle, dass Menschen verhaftet wurden, weil es ein bestimmtes Foto im Handy gab. Sie verschwanden und niemand wusste, wo sie waren. Es gibt einige, die über Russland einzureisen versuchen, denn es gibt in Belarus und in Russland unterschiedliche schwarze Listen, aber man weiß nicht, ob man auf einer oder sogar auf beiden Listen steht. Nicht alle schwarzen Listen sind publik, das ist noch ein Beispiel dafür, wie in einem diktatorischen System Intransparenz, Diffusität und Chaos produziert werden. Man kann nicht wirklich durchblicken und so hat man das Gefühl, ausgeliefert zu sein.

Es ist zum belarusischen Volkssport geworden, sich selbst zu googeln, um herauszufinden, womit man dem Sicherheitsdienst aufgefallen sein könnte, um die Gefahren abzuschätzen. Im Grunde ist das eine investigative Arbeit gegen sich selbst. Sylvia Sasse formulierte das sehr treffend als den „Zwang, sich mit sich selbst zu beschäftigen“. Wenn ich zum Beispiel meinen Namen eingebe, finde ich jede Menge Artikel und Bilder. Da habe ich mal über den Krieg in der Ukraine geschrieben, mal kommentiere ich Proteste in Belarus, mal trete ich mit jemandem auf, der oder die bereits den durchaus ehrenwerten Titel eines „Extreminsten oder einer Extremistin” trägt. All das sieht auch der Sicherheitsdienst auf den ersten Blick. Wer mich an der Grenze googelt, findet sehr viel über mich. Einiges von dem, was ich schreibe und veröffentliche, könnte in Belarus als „Extremismus“ eingestuft werden. Im entsprechenden Gesetz gehört zu den „extremistischen Tätigkeiten” unter anderem „die Verbreitung von wissentlich falschen Informationen über die politische, wirtschaftliche, soziale, militärische oder internationale Lage der Republik Belarus, die Rechtslage der Bürger in der Republik Belarus, die die Republik Belarus diskreditieren”. Sie ahnen schon, wer entscheidet, welche Informationen richtig und welche falsch sind…

Wie viele Jahre Haft man dafür bekommt, kann man nur raten. Dabei darf man nicht vergessen, dass belarusische Gefängnisse nach wie vor Folteranstalten sind. Menschen sterben, medizinische Hilfe wird verweigert. Man weiß nicht, ob man gesund oder gar lebend herauskommt.

Nach der sowjetischen Tradition kommt außerdem noch Sippenhaftung dazu. Familienangehörige, Verwandte werden befragt, verhört, festgenommen.

Das alles hat man im Hinterkopf bei jeder Aktion, die mit Belarus verbunden ist, und erwägt alles ganz kleinschrittig.

Ursprünglich war zum Beispiel geplant, das Buch „Befragungen am Nullpunkt“ auch online auf der Seite der Leipziger Universität zu veröffentlichen. Das haben wir auf Anfrage eines Autors aus Sicherheitsgründen nicht getan. In Papierform ist das Buch einfach schwerer zu erhalten. Auch für die Behörden in Belarus.

Bei jedem Buch unserer Aktion „33 Bücher für ein anderes Belarus” planen wir unsere Schritte immer auch im Hinblick darauf, was das für die Sicherheit der Autor.innen und anderer Beteiligter bedeutet, das letzte Wort haben aber immer die Autor:innen: Wir wollen einerseits niemanden gefährden, andererseits aber auch niemanden bevormunden. Noch aus meiner Zeit in Belarus weiß ich, wie unangenehm es war, irgendwo nicht eingeladen zu werden, weil man mich nicht gefährden wollte, und dann sprachen andere Menschen für mich, die vielleicht zur Zeit der Revolution gar nicht im Land waren. Sicherheit ist wichtig, aber auch die Integrität der Menschen und ihr Recht, selbst zu entscheiden, wann sie sprechen und was sie in diesem Zusammenhang in Kauf nehmen wollen. Derzeit haben wir ein anonymes Tagebuch aus Belarus im Druck. Die Autorin bleibt bewusst in Belarus und fordert Respekt für ihre Entscheidung ein. Es ist ihr enorm wichtig, Zeugenschaft über ihre Erfahrungen abzulegen. Ich habe an dem Buch als Lektorin mitgearbeitet und sehr genau den ganzen Prozess verfolgt: Wie die einzelnen Tagebucheinträge möglichst genau so behalten, wie sie waren, aber niemanden dabei gefährden? Die Situation im Land hat sich in diesen zwei Jahren, als das Buch in Vorbereitung war, noch einmal verschärft. Die Autorin hat sich entschieden, nichts am Text zu ändern, ihren Namen aber nicht zu nennen.

Norbert Reichel: Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang auf einen Band mit Erzählungen von Frauen aus Afghanistan verweisen, das im Rahmen von „Weiter Schreiben“ herausgegeben wurde, ein Programm, an dem Sie sich auch beteiligen. Das Buch erhielt mehrere Auszeichnungen. Mehrere Autorinnen veröffentlichen anonym, nicht nur Autorinnen, die noch in Afghanistan sind, auch einige, die in westlichen Ländern, beispielsweise in Schweden, leben, die aber ihre Familienangehörigen in Afghanistan nicht gefährden wollen.

Iryna Herasimovich: Wir haben auch diskutiert, ob wir in unserem eben von mir beschriebenen Fall ein Pseudonym verwenden sollten, aber die Autorin sagte, das wolle sie nicht, weil sie dazu gezwungen wäre. So bleibt es bei der Anonymität. Wir machen die Abwesenheit des Namens ganz bewusst sichtbar.

Die Repressionen sind übrigens ein sehr dynamischer Prozess, es kommt immer wieder etwas Neues dazu.

Gerade haben wir erfahren, dass der Instagram-Account des Verlags Skaryna der belarusischen Diaspora in London für „extremistisch” erklärt worden ist. Es wird nicht der gesamte Verlag für „extremistisch“ erklärt, sondern es geschieht in Schritten. Es fängt mit einem Instagram-Account an, dann kommt der youtube-Account hinzu, dann ein einzelnes Buch. Es ist kein Automatismus, dass ein Buch, das auf einem als „extremistisch“ markierten Account beworben wird, dann auch gleich „extremistisch“ ist. Das ist dann Auslegungssache der Vertreter der jeweiligen Behörden, auf die man trifft, der Polizisten, der Grenzbeamten. Dieses Vorgehen ist im Sinne der Diffusität, von der ich sprach, eine besondere Schikane. Man kann sich schon fragen, warum nicht gleich alle Internetauftritte eines Verlags für „extremistisch“ erklärt werden, obwohl dort dieselben Informationen zu finden sind. Die Behörden nutzen den Interpretationsspielraum als Spielfläche der Macht.

Norbert Reichel: So wird Schein-Sicherheit erzeugt, obwohl eigentlich alle wissen, dass mit dem ersten Verbot, der ersten Markierung eines Textes, eines Auftritts als „extremistisch“ die nächsten Markierungen und Verbote folgen werden. Und es sorgt natürlich für Einschüchterung. Man weiß nie, ob das, was man sagt, ignoriert wird, eine kleine Geldstrafe nach sich zieht oder 15 Jahre Gefängnis.

Iryna Herasimovich: Inzwischen ist es für die meisten klar, dass es keine Nischen der Sicherheit gibt. Aber man verschwendet trotzdem viel Energie dafür herauszufinden, welche Logik dahintersteckt. Die Logik ist aber eigentlich ganz einfach. Es ist Willkür.

Iryna Herasiovich mit dem Buch von Zmicier Vishnioŭ, Ich bin das Fleisch, das Zmicier zubereitet hat. Foto: Privat.

Es geht so weit, dass auch alle Follower auf den verschiedenen Accounts mitbetroffen sein können. Wer irgendetwas – beispielsweise von dem Verlag, den ich eben erwähnte – geteilt hat oder auch einfach das Buch gekauft hat, ist in Gefahr. Unsere Aktion „33 Bücher für ein anderes Belarus” hat mit dem Skaryna-Verlag zusammen den Roman von Zmicier Vishnioũ „Ich bin das Fleisch, das Zmicier zubereitet hat” veröffentlicht, jetzt dürfen wir raten, inwieweit unsere Aktion auch mitbetroffen sein kann. Das Buch ist ja (noch) nicht „extremistisch”. Es ist wie ein Spiel, bei dem man mitspielen muss, aber die Regeln nicht kennt, genauer gesagt, die Regeln werden ständig umgeschrieben – nie zu unseren Gunsten.

Wir suchen übrigens nach einem deutschsprachigen Verlag für diesen wagemutigen Roman über das Exil und die Diktatur, über die Unmöglichkeit der Rückkehr und die Unmöglichkeit, alles auf einmal hinter sich zu lassen. Eine großartige Kombination aus dem Phantastischen und dem Dokumentarischen, die auch die Absurdität der Diktatur sehr gut aufgreift.

Norbert Reichel. Wie absurd das alles ist, beschrieb kürzlich Wolfgang Both in einem in meinem Magazin veröffentlichten Artikel über George Orwells Buch „1984“: „Wie George Orwells ‚1984‘ fast in der DDR erschienen wäre“. Er beschreibt die Geschichte von Anfang an, mit all den Schikanen, der Verurteilung von Menschen, die das Buch aus dem Westen geschmuggelt oder anderweitig gekauft hatten, von Tarnschriften, bei denen man erst auf der zweiten Seite sah, was sich wirklich dahinter verbarg, bis hin zu den letzten Zuckungen des DDR-Regimes im Jahr 1989. Eine Reportage aus dem Nähkästchen einer Diktatur.

Iryna Herasimovich: Das ist genau diese Diffusität und Intransparenz, die wir in Belarus erleben.

„Unterschiedliches zur Sprache bringen“

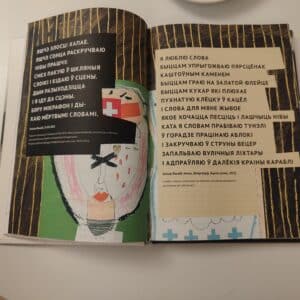

Befragungen am Nullpunkt, ein Blick ins Buch. Weitere Informationen zum Buch erhalten Sie auch über einen Klick auf das Bild. Foto: Iryna Herasimovich.

Norbert Reichel: Das Buch „Befragungen am Nullpunkt“ ist ein ausgezeichneter „Tour d’horizon“ durch die aktuelle belarusische Kulturszene, in Belarus, im Exil beziehungsweise auf den erzwungenen „kreativen Dienstreisen“.

Iryna Herasimovich: Dieses Buch ist unter anderem mein persönlicher Versuch, die Szene zu retten, zu der ich gehörte und immer noch gehöre, obwohl es sie in der früheren Form gar nicht mehr gibt. Ich bin meinen Mitherausgeberinnen Nadine Menzel und Nina Weller, dem Verlag Schublade und allen Beteiligten und Fördern unendlich dankbar, dass wir diesen Rettungsversuch zusammen unternehmen konnten, dass ihnen diese Szene genauso wichtig ist wie mir. Das war eine sehr bereichernde Arbeit, weil viele Perspektiven, von belarusischen Kunstschaffenden, den Studierenden und Forschenden der Universität Leipzig und Viadrina zusammenkamen. Das Zusammenkommen von verschiedenen Perspektiven kann man gerade im Falle von Belarus, diesem Raum, der immer noch viel zu oft übersehen wird, gar nicht hoch genug schätzen. Das genaue Hinschauen von verschiedenen Perspektiven aus rettet diesen Raum, diese Erfahrungsgemeinschaft. Mit dem Begriff „Erfahrungsgemeinschaft” haben wir viel beim Workshop “Diffuse Zonen. Belarusische Kunst zwischen Widerstand und Konformismus” gearbeitet, den ich im Rahmen des SNF-Forschungsprojektes “Künste und Desinformation”, bei dem ich mitarbeite, organisieren konnte. Es ging darum, was wir als belarusische Kunstschaffende miteinander teilen, unabhängig davon, welche Sprache wir sprechen oder welcher Generation wir angehören: Das sind eben die Erfahrungen, in einem autoritären bzw. diktatorischen System, aber gleichzeitig im Schatten des imperialen Russlands und in der Unsichtbarkeit unabhängige Kunst zu machen. Wenn man von den Erfahrungsgemeinschaften her denkt, zeigen sich unerwartete Parallelen zu anderen Erfahrungsgemeinschaften. Die Erfahrung der Unsichtbarkeit kennen Menschen aus Russland zum Beispiel kaum, dafür aber Transpersonen, auch in westeuropäischen Ländern.

Für mich sind sowohl der genannte Workshop als auch das Buch „Befragungen am Nullpunkt” wie auch die Aktion „33 Bücher für ein anderes Belarus” Versuche, die „Erfahrungsgemeinschaft“ nicht nur zu erhalten, sondern auch zu erweitern, zu öffnen und nach Möglichkeit mit den anderen Erfahrungsgemeinschaften zu verknüpfen. Sowohl das Buch als auch der Workshop waren gesprächsorientiert. Meine tiefe Überzeugung ist, dass das Gespräch zu der Gattung unserer Zeit werden muss.

Norbert Reichel: Genau das machen wir beide gerade. (Beide lachen)

Dazu passt auch, dass Sie in dem Buch einige Texte und Bilder zur Gattung Theater vorstellen. Theater ist vielleicht die Gattung, in der Gespräche und Perspektivwechsel offensichtlich immer eine zentrale Rolle spielen. Gleichviel in welcher Form, auch das Puppenspiel.

Iryna Herasimovich: Ja, das Theater ist untrennbar mit dem Perspektivwechsel verbunden. Jeder Gang auf die Bühne bedeutet einen Perspektivwechsel. Als Zuschauerin erkläre ich mich bereit, die mir (auch ganz buchstäblich räumlich) angebotene Perspektive einzunehmen. Ob ich diese beibehalte, ist offen, aber zunächst nehme ich sie einmal ein und schaue. Das Schöne am Theater ist, dass das Angebot, eine bestimmte Perspektive einzunehmen, ganz offen stattfindet. In einer Diktatur wird einem auch eine Perspektive zugewiesen, dies allerdings versteckt. Das Theater der Diktatur gibt sich als solches nicht zu erkennen.

Aber zurück zum Buch: Was ich noch am Theater faszinierend finde, ist seine Gebundenheit an die Zeit. In unserem Band geht es unter anderem um eine Inszenierung von Jura Dziwakoũ. 2022 inszenierte er die Erzählung „Nastja” des russischen Autors Vladimir Sorokin. Er inszenierte sie in Polen unter anderem mit ukrainischen Schauspieler:innen. Allein die Konstellation von Stoff, Ort und Personen sorgte für viele Gespräche, es blieb aber nicht bei den Gesprächen, sondern sie ginge auch in Handlungen über. Die Möglichkeit des gemeinsamen Handelns ist das, was Jura Dziwakoũ am Theater am meisten schätzt.

Norbert Reichel: Ich darf Jura Dziwakoũ zitieren. Er sagt, er wolle im Theater „Unterschiedliches übereinander zur Sprache bringen, ganz Unterschiedliches. So erforschen wir uns selbst, die anderen, den Raum, die Prozesse.“

Iryna Herasimovich: Diese Aussage sehe ich als eine Leitlinie des gesamten Buches.

Norbert Reichel: In Ihrem Gespräch mit Jura Dziwakoũ sagen Sie: „Wenn man die ganze Zeit darauf achtet, dass nichts Schlimmes passiert und nichts riskiert, dann passiert gar nichts.“ Ihre Kollegin Antanina Slabochykava kommentiert: „Das ist so schrecklich“. Und Sie sagen: „Ganz schrecklich.“

Iryna Herasimovich: Man muss sich auf die Reise begeben. Es ist irgendwie eine typische Heldenreise, zu der man aufbrechen muss.

Norbert Reichel: Die „kreative Dienstreise“!

Iryna Herasimovich: (Lacht) Ja, genau. Man kann hoffen, dass diese erzwungenen kreativen Durchreisen, auf denen sich viele belarusische Kunstschaffende gerade befinden, zu „Heldenreisen”, wie sie in den Theorien zu der Märchen- und Mythosstruktur. Da ist es auch oft eine Schädigung, die die Abenteuerreise auslöst, und die Helden kehren mit „Schätzen” zurück.

Im antiken Roman fielen die Abenteuerreisen der Helden aus der Zeit zurück, wenn sie am Ziel ankamen, waren sie nicht gealtert, es war gar keine Zeit vergangen. In der Realität ist es umgekehrt: Eine Rückkehr ist eigentlich unmöglich. Sowohl die Menschen, die weggegangen sind, wie auch diejenigen, die geblieben sind, werden sich durch ihre Erfahrungen sehr stark verändert haben. Es werden andere Menschen sein und ein anderes Land. Wenn jemand sich aber gar nicht verändert, einfriert, die neuen Erfahrungen gar nicht an sich heranlässt, ist es viel tragischer.

Mein Leben in Zürich und speziell meine Arbeit am Slavischen Seminar sehe ich übrigens gar nicht als Dienstreise, sondern eher als Ankommen. Ich habe das Gefühl, endlich einen Raum gefunden zu haben, in dem ich mit allen meinen Themen, sei es belarusische Kunstszene oder Übersetzung, präsent sein kann.

Norbert Reichel: In dem Buch „Befragungen am Nullpunkt” entstehen auch durch die unterschiedlichen Farben neue Perspektiven. Die deutschsprachigen Texte sind in roter Farbe, die belarusischsprachigen in schwarz abgedruckt. Immer wieder auch einige Textpassagen im Großdruck, geradezu als Bojen im Meer der Eindrücke.

Iryna Herasimovich: Wir haben viel Liebe hineingesteckt. Die visuelle Gestaltung, bei der die Bilder mal als visuelle Kommentare, mal als selbständige parallele Statements gedacht sind, hat Antanina Slabodchykava konzipiert. Man bekommt mit dem Buch eigentlich einen ziemlich spannenden Katalog mit Werken belarusischer Kunstschaffender aus verschiedenen Jahren.

Norbert Reichel: Wie wird das Buch „Befragungen am Nullpunkt“ aufgenommen?

Iryna Herasimovich: Bisher habe ich nur Reaktionen aus dem engeren Kreis erhalten. Vor allem aus dem universitären Bereich. Es gibt immer mehr Kolleg:innen, für die Belarus zum Interessengebiet wird – auch hier in Zürich. Das Buch wird da sofort in die Arbeit integriert. Auch für die belarusische Kunstszene ist es zweifelsohne ein Ereignis. Es muss aber anscheinend noch einiges passieren, bis ein solches Buch die Chance hat, in einer deutschsprachigen Zeitung ganz normal rezensiert zu werden.

Norbert Reichel: Eine solche Rezension ist jetzt auch unser Gespräch.

Iryna Herasimovich: Absolut! Und dabei eine, die das Buch in einen viel breiteren Kontext stellt. Ich bin da sehr dankbar. Ich bin leider nicht verwöhnt. Man muss beim Thema Belarus immer damit rechnen, dass es längere Zeit dauert, bis man auf das Interesse stößt.

Norbert Reichel: Wie geht es mit der Aktion „33 Bücher für ein anderes Belarus” weiter? Vielleicht erzählen Sie ein wenig über die Bücher, die Sie schon verlegt haben?

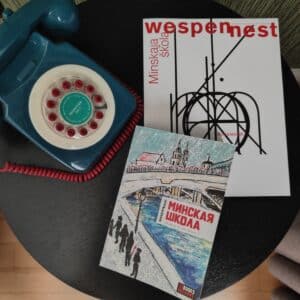

Minskaja Škola und die Zeitschrift Wespennest. Foto: Iryna Herasimovich.

Iryna Herasimovich: Gerade ist das achte Buch erschienen. Es ist der fünfte Almanach der Minsker Schule, eine Kooperation des Herausgebers Dmitri Strozew mit Andrea Zederbauer von der österreichischen Zeitschrift Wespennest. Die Minsker Schule befasst sich unter anderen mit den unterschiedlichen Sprachen in Belarus, das Belarusische, das Jiddische, das Polnische, das Russische. Das Heft widmet sich dem Dialog der belarusischen Autor:innen untereinander sowie dem Dialog mit Literaturszenen anderer Länder, insbesondere der Ukraine und Israel. Wir sind sehr stolz auf diese Kooperation mit Wespennest. Wespennest gehört zu den Partnern, die sehr gut verstanden haben, worum es bei unserem Projekt geht. Es gibt in der Zeitschrift “Wespennest” eine eigene Reportage von Dmitri Strozew. Und die Namen von den beiden Partnern erscheinen auf den beiden Covern. Solche sichtbaren Zeichen von Kooperation bewegen uns sehr. Das kommt nicht jeden Tag vor.

Wir haben auch das „Wörterbuch des Krieges“ von Ostap Slyvynsky (deutsche Ausgabe: Berlin, fototapeta, 2023) veröffentlicht, die erste Übersetzung aus dem Ukrainischen. Ostap Slyvynsky kommt aus Lviv. Er hat dort Geschichten gesammelt, weil er beschlossen habe er könne jetzt keine Gedichte schreiben, aber er wolle seine Stimme den Menschen geben, die ihre Erfahrungen mitteilen wollen. Es ist ein sehr schmerzender offener Erfahrungsraum, der jeweils an den einzelnen Wörtern festgemacht wird. Das Buch zeigt, wie der Krieg die Bedeutung einzelner Wörter verändert.

Robert Alagjozovski, Herausgeber des belarusischen Autors Valjancin Akudovich. Foto: Goten Publishing.

Und sehr stolz sind wir auch auf das Buch „Das Rascheln des Schweigens“ von Valjancin Akudovič. Ein nordmazedonischer Verlag, Goten Publishing, gibt ein belarusisches Buch heraus. Das Buch behandelt die belarusische Identität, die Frage, wie man sich selbst verorten kann, zwischenmenschlich, politisch, kulturell, ohne vielleicht unbedingt auf nationale Kategorien zurückzugreifen. Akudovič ist ein sehr bekannter Autor in Belarus. Sein programmatischer Essay heißt “Eines Morgens im eigenen Land erwachen” kennen sehr viele Wie kann man ein Land, das zwar unerwartet entsteht, aber doch ein unverkennbar eigenes ist, in die eigene Biografie einschreiben. Das ist auch in Nordmazedonien ein Thema.

Norbert Reichel: Darf ich die „Verkehrungen ins Gegenteil“ von Sylvia Sasse hervorheben (deutsche Ausgabe: Berlin, Matthes & Seitz, 2023)? Das ist ein hervorragendes Buch, meines Erachtens eines der besten Bücher, die über die leidigen Themen der Identitätspolitik, der Okkupation von Sprache beziehungsweise der Täter-Opfer-Umkehr von Sprache geschrieben wurden. Im Grunde bietet es eine zeitgemäße Ausformung des „Newspeak“ von George Orwell.

Iryna Herasimovich: Dieses außerordentlich wichtige Buch übersetzen wir jetzt ins Russische, geben es aber im belarusischen Verlag Lohvinaŭ heraus. Wir denken, dass das Zielpublikum zu einem großen Teil russischsprachig ist.

Überleben in der Diaspora

Norbert Reichel: In einem Text von „Befragungen am Nullpunkt“ spricht einer der Autoren ausdrücklich über „Identitätsbildung“ durch Kultur, in Verbindung mit „Illusionen der Globalisierung“. Es gebe keine Teleologie, sondern „konkurrierende Systeme“. Es sei notwendig, „dass die Abkapselung der Nationen durch die horizontalen Verbindungen zwischen den Kulturen der Gemeinschaften durchbrochen wird, die gemeinsame Werte und Vorstellungen teilen.“ Das hat schon etwas Dialektisches im Hinblick auf die Globalisierung, die im Zuge des Isolationismus verschiedener Kulturen, nicht zuletzt in Russland, Belarus und anderen Diktaturen, zurzeit mit noch offenem Ergebnis auch in den Debatten in den USA, in sehr schwierige illiberale, anti-liberale und autoritäre bis totalitäre Fahrwasser geraten ist. Wenn ich diese Metapher verwenden darf. Aber einer der Autoren im Buch sagt auch: „Selbst in den düstersten totalitären Regimen wird Kultur nicht monolithisch sein.“

Iryna Herasimovich: Das ist wahr, und es ist ganz wichtig, sich um die feinen Unterschiede zu bemühen. Deswegen interessieren mich unter anderem auch „diffuse Zonen”: die Zonen des Zusammen- und Aufeinanderwirkens der staatlichen und der unabhängigen Kulturszene, sei es im Bereich der Narrative oder der Institutionen.

Belarus wird außerdem oft auch kulturell in einem Monolith mit Russland gedacht. Immer wieder finde ich mich in den Situationen wieder, wenn ich etwas über Belarus erzähle und als Reaktion „ja, in Russland ja auch…” erhalte, als würden die Situationen nahtlos ineinander übergehen. Aber selbst auf der Ebene der staatlichen Repressionen ist die Lage unterschiedlich: In Russland geht erstaunlicherweise noch mehr als in Belarus. Ich staune, wenn ich höre, dass etwa das Buch von Maria Stepanova, auf Deutsch „Der Absprung“ (Berlin, Suhrkamp, 2024), oder das Tagebuch von Natalja Kljutscharjowa „Tagebuch vom Ende der Welt“ (Berlin, edition suhrkamp, 2023) in Russland zwar unter der Hand vertrieben und mit geschwärzten Wörtern, aber doch erscheinen können. In Belarus werden nicht einzelne Wörter oder Sätze geschwärzt, sondern ganze Verlage zwangsliquidiert.

Norbert Reichel: Beide Autorinnen, die Sie nannten, leben inzwischen in Deutschland. Die Spielräume werden immer enger. In Russland werden die Gesetze gegen sogenannte „ausländische Agenten“ immer weiter verschärft. Und andere Länder nehmen sich das inzwischen zum Vorbild, zum Beispiel Georgien, Ungarn, auch die Slowakei. Aber kann man sagen, dass die Kultur aus Belarus zurzeit vor allem im Ausland, in der Diaspora überlebt?

Iryna Herasimovich: Jein. Einerseits schon. Aber es sind noch viele im Land. Es sind nicht alle ausgereist. Ich kenne mehrere Autorinnen und Autoren, die in Belarus bleiben wollen, mit ihren Themen, ihrer Geschichte, dort Widerstand leisten. Wir dürfen sie nicht vergessen, wenn wir über die Kultur in und aus Belarus sprechen. Belarus ist ein ziemlich isoliertes Land. Es ist so gut wie unmöglich, ein Visum zu bekommen, nicht nur wegen der Lage im Land, sondern auch wegen der Sanktionen. Um einen Termin bei der deutschen Botschaft zu bekommen, muss man mindestens ein bis zwei Jahre warten. Ansonsten geht es noch in der italienischen Botschaft, aber auch das ist nicht so einfach. Es sind wiederum sehr intransparente Prozesse. In der Protestbewegung gab es viele Menschen, die mit dem System nicht einverstanden waren. Viele andere solidarisierten sich mit der Protestbewegung, mussten aber bleiben. Einige haben kranke Eltern, um die sie sich kümmern müssen, oder Kinder. Sie brauchen Wege, um auszureisen, aber nicht alle haben diese Wege.

Es ist auch nicht so, dass die Menschen hier in Westeuropa mit offenen Armen empfangen werden. Es gibt hier selten offenen Türen. Es ist schwer, sich in einem fremden Land etwas aufzubauen, vor allem wenn man die Sprache nicht kennt. Es gibt Künstler, die in einer Fabrik oder auf einer Baustelle arbeiten müssen, um zu überleben. Einer der Künstlerfreunde sagte neulich, er müsse bald Taxi fahren, und das war nur halb im Scherz. Sie versuchen, etwas aufzubauen.

Vieles hängt von Menschen ab, auf die man in den jeweiligen Ländern trifft. Für manche ist Belarus Ko-Aggressor mit Russland, mitschuldig am Krieg in der Ukraine. Man hat dann eher wenig Aufmerksamkeit dafür, dass Menschen aus Belarus, die hier im Westen sind – nicht alle –, selbst Betroffene sind. Ich habe einen belarusischen Pass, aber ein solcher Pass ist auch ein Instrument für Schikanen. Es gilt zum Beispiel nur eine Vollmacht, die in Belarus erstellt wird.

Norbert Reichel: Sie haben nur einen belarusischen Pass?

Iryna Herasimovich: Ja. In der Schweiz habe ich eine B-Bewilligung. Die Bewilligung ist an meinen Vertrag mit der Universität Zürich gebunden. Abgesichert bin ich nicht. Wenn der Vertrag ausläuft, muss ich eine neue Anbindung, ein neues Projekt suchen. Aber ich habe, wie gesagt, das Glück, am Slawischen Seminar ein Umfeld gefunden zu haben, in dem ich mich sehr willkommen fühle, daher bin ich eher zuversichtlich.

Wer die Sprache nicht beherrscht, hat es viel schwerer. Es gibt prominente Persönlichkeiten unter den Kunstschaffenden, die ihr gesamtes Umfeld verloren haben, aber auch keine enge Anbindung an eine Institution in Westeuropa gefunden haben. Das ist schon ziemlich tragisch.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juni 2025, Internetzugriffe zuletzt am 30. Juni 2025. Titelbild: Hans Peter Schaefer aus der Serie „Deciphering Photographs“.)