Wie wirklich ist die Wirklichkeit?

Reflexionen zum Roman „Der Riss“ von Andreas Brandhorst

„Der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist es, dahinter zum Unmöglichen weiterzugehen.“ (Arthur C. Clarke, Zweites Gesetz)

Science Fiction ist dafür bekannt, mitunter auch sehr seltsame Ideen zu behandeln. Manche ihrer Ideen werden von vielen Menschen als abgedreht oder als verrückt angesehen. Manche Ideen dieser Literatur erinnern an verrückte Wissenschaft, Weird Science, oder an religiöse Wahnvorstellungen. Andere werden gar als völlig abstrus für ein normales Leben im Hier und Jetzt betrachtet. Dazu gehören die Diskurse über außerirdische Intelligenz, die Reisen durch Zeit und Raum und insbesondere die Frage, ob wir Menschen in der wirklichen Welt leben oder in einer Simulation, die von höheren Intelligenzen aus anderen Dimensionen gesteuert wird. Was ist die Wirklichkeit?

Leben in der Simulation: das Narrativ

Das Narrativ der simulierten Welt ist eines der interessantesten der Science Fiction, denn es transportiert tiefgehende philosophische Betrachtungen über die Wirklichkeit und berührt – als literarische Erzählung getarnt – Grundfragen der menschlichen Existenz nach dem Sein und dem Sinn des menschlichen Lebens. Im Alltagsleben ist die Wirklichkeit der Zustand der tatsächlichen Existenz, also das, wovon man weiß oder zu wissen glaubt. In der Philosophie streiten sich die gegensätzlichen Auffassungen der Vertreter des Materialismus und der des Idealismus. Materialisten bezeichnen die Materie, also die körperlichen Dinge als das Primäre der Weltauffassung, während die Idealisten das Bewusstsein, den Geist oder die Idee als das Primäre des Seins ansehen.

Unterschiede gibt es in Fragen der Glaubensvorstellungen. Gläubige Menschen glauben an die Existenz Gottes als höheres Wesen, das die Geschicke der Menschen lenkt oder beeinflusst, während Atheisten nicht an die Existenz Gottes glauben und Agnostiker sagen, dass sie nicht wissen können, ob Gott existiert oder nicht. Beweise haben wir Menschen weder für die eine noch für die andere Sichtweise, wir sind auf unseren Glauben angewiesen.

Wie erschließen wir uns unsere Welt, wie lernen Kinder, sich in der Welt zu orientieren? Das lernpsychologische Konzept des Konstruktivismus postuliert, dass menschliches Lernen durch Konstruktionsprozesse der sozialen Realität bestimmt werden, die den Menschen ihre eigene Interpretation der Welt ermöglichen. Die Lernenden konstruieren demnach also ihre jeweils eigene Sicht der Realität, in der sie dann agieren.

In welcher Realität leben wir? In einer wirklichen Welt, in einer durch höhere Wesen gesteuerten Welt, oder vielleicht sogar in einer Computersimulation, wie es der neue Roman von Andreas Brandhorst, „Der Riss“ (erschienen im Heyne-Verlag, 2024) nahelegt?

Schauen wir etwas genauer in die Welt der Literatur, die uns Hinweise auf Möglichkeiten der Wirklichkeitsbetrachtung liefert.

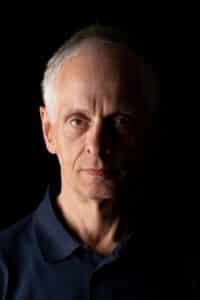

Andreas Brandhorst. Foto: Kristian Streich. Website von Andreas Brandhorst.

Andreas Brandhorst, der deutsche Spezialist für komplexe und gut geschriebene Thriller und Science-Fiction-Themen, legt mit „Der Riss“ eine 640 Seiten starke Erzählung über die Aufdeckung der Tatsache vor, dass wir Menschen in einer Simulation leben. Auf der Webpage von Andreas Brandhorst findet sich ein Interview mit ihm, in dem er darüber spricht, was ihn zu der Beschäftigung mit diesem Thema angeregt habe, nämlich das Gedankenexperiment, welche Auswirkungen auf unsere Religion und unsere Philosophie die Entdeckung hätte, dass wir tatsächlich in einer Simulation leben würden. Der Autor führt aus, dass er einige wissenschaftliche Forschungen gefunden habe, die tatsächlich nahelegten, dass wir in einer Simulation leben, dieses aber nicht wirklich beweisen oder widerlegen könnten. In seinem Buch spielt eine künstliche Superintelligenz eine entscheidende Rolle.

Über die Genese von „Der Riss“ äußert sich Andreas Brandhorst in dem mit „Wahrheit oder Lüge?“ überschriebenen Interview: „Wie bin ich auf die Idee gekommen, ‚Der Riss‘ zu schreiben? Ausgangspunkt war eine Mitteilung meiner Hacker-Freunde in Amsterdam – bei meinen Lesungen erzähle ich die Geschichte dahinter. Hier nur eine kleine Anmerkung: Es gibt tatsächlich Forschungsprojekte, die der Frage nachgehen, ob wir in einer Simulation leben und wie sich das erkennen ließe, und es werden hohe Summen in sie investiert. Aus verständlichen Gründen. Denn Zugriff auf den ‚Genesis-Algorithmus‘, wie er im Roman heißt, auf das Programm der Simulation, würde enorme Macht bedeuten.“

Andreas Brandhorst greift damit ein Thema auf, das in der Science Fiction bereits seit langer Zeit ein Standardthema war und das in der Filmbranche Furore gemacht hat. Den größten Publikumserfolg erzielte die Matrix-Tetralogie, die in den Jahren 1999 bis 2021 erschien und ein großes Publikum begeisterte: „The Matrix“ (1999), „Matrix Reloaded“ (2003), „Matrix Revolutions“ (2003), „Matrix Resurrections“ (2021). Eine harmlosere Konsum-Variante der Simulation wird in dem Film „Die Truman Show“ (1998) gezeigt, während die Action-Variante „Total Recall“ (1990) eher den Trash bedient.

Das deutsche Fernsehen hat bereits im Jahre 1973 den zweiteiligen Fernsehfilm „Welt am Draht“ von Rainer Werner Fassbinder gezeigt, der die erste Film-Adaptation des Romans „Simulacron-3“ (1964) von Daniel F. Galouye ist. Die zweite Filmadaptation des Buches hat Roland Emmerich mit „The 13th Floor – Bist du was du denkst?“ (1999) vorgelegt. In „Simulacron-3“ (1964) schildert Daniel F. Galouye schildert die Erlebnisse des Programmierers Douglas Hall, der mit dem Simulationscomputer TEAG arbeitet und eine simulierte Welt für Zwecke der Marktforschung untersucht und dabei entdeckt er, dass er selbst in einer Simulation lebt.

Was wäre wenn…?

Wie würden wir reagieren, wenn wir tatsächlich und definitiv wüssten, dass wir in einer Simulation lebten? Was würde sich ändern? Eigentlich nichts, oder? Denn wir können nicht mit absoluter Sicherheit behaupten, auch wenn wir den Wissenschaften vertrauen, dass wir nicht von höherstehenden Wesen außerhalb unserer Verstehenswelt in irgendeiner Weise beeinflusst werden.

Und was genau unterscheidet den Glauben an Gott oder Götter von dem Glauben an eine künstliche und simulierte Welt? Oder ist dies einfach eine etwas schräge Weltsicht, in der die Erkenntnisebenen der Menschen wie die Schichten einer Zwiebel übereinanderliegen und doch untereinander unerreichbar sind?

Was unterscheidet diese Sichtweise von der Theorie des Multiversums, die gegenwärtig von der kosmologischen Wissenschaft präferiert wird? Und wo verläuft die Grenze zwischen sicherem Wissen, vermutetem Nicht-Wissen-Können und gewünschten Glaubensvorstellungen?

Andreas Brandhorst sprach darüber mit Roman Schleifer: „Frage: Zurück zum Riss: Angenommen, wir würden erkennen, dass wir in einer Simulation leben – wie würden sich das auf die Menschheit auswirken? AB: Genau das wird in »Der Riss« thematisiert. Darüber möchte ich an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Frage: Würden sich moralische und ethische Werte ändern? AB: Religionen gehen ebenfalls davon aus, dass wir in einer ‚künstlichen‘ Welt leben, geschaffen von dem einen oder anderen Gott, der auch uns selbst erschuf. Hier gibt es deutliche Parallelen zur Simulationstheorie. Religionen haben unsere Welt verändert, sie bestimmen bei vielen Menschen Moral und Ethik. Die Erkenntnis, dass wir in einer Simulation leben, hätte vermutlich ähnliche Auswirkungen auf unser philosophisches ‚Standardmodell‘. Frage: Hat sich durch die Recherche in deinem Leben etwas geändert? AB: Ich habe, wie bei allen meinen Recherchen, Erkenntnisse hinzugewonnen. Das bedeutet mir viel. Frage: Wie würdest du reagieren, wenn du und damit deine Bücher nur computergeneriert sind? AB: Ich wäre immer noch ich selbst, und ich würde immer noch schreiben.“

Denkmodelle ohne Beweise

Harald Lesch im Studio. Foto: ZDF/ Thorsten Eifler/ Dennis Burneleit. Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Der Wissenschaftsdidaktiker Harald Lesch hat in einer Sendung der Reihe „Terra X Lesch & Co“ aus dem Jahre 2017 die Frage behandelt, ob wir in einer Matrix leben. Diese ernst gemeinte, spannende und tiefgründige Erläuterung des Themas in einer populären Fernsehsendung des ZDF enthält viel davon, was Leserinnen und Leser guter Science-Fiction-Literatur fasziniert: die Auseinandersetzung mit einer scheinbar unsinnigen, aber philosophisch tiefgehenden Frage, die den Sinn unseres Lebens berührt. Philosophie für das Alltagsleben, sozusagen.

Was also ist die Wirklichkeit? Das, was wir für Wirklichkeit halten, oder gibt es eine weitere, vielleicht mehrere oder gar unendlich viele Schichten von Wirklichkeit? Lesch bezeichnet dies als „infinitiven Regress“, also als endlosen Rückgang in einer unendlichen Reihe. Der „infinite Regress“ wird in der Philosophie als Versuch definiert, eine Position zu widerlegen, indem gezeigt wird, dass diese Position zu einer absurden, weil unendlichen Folge führt. Vorstellbar wäre eine unendliche Matrjoschka, die russische Puppe, die in unendlichen vielen Lagen in sich selbst verschachtelt ist. Harald Lesch erwähnt die Vorstellung des Urknalls, der den Anbeginn der Zeit darstellt und die – in dieser Sicht sinnlose – Frage generiert, was davor war. Jede solcher Fragen führt zu einer unbefriedigenden Antwort, die neue Fragen generiert, aber immer wieder dieselbe Antwort gibt: Wir wissen es nicht und wir können es nicht wissen. Und das gilt besonders für die Frage, ob wir in einer Simulation leben.

Immerhin erscheint es Tröstens wert zu sein, wenn wir mit René Descartes erklären: „Ich denke, also bin ich – cogito ergo sum“ und dies als Beleg nehmen, dass wir tatsächlich sicher sein können, in irgendeiner Realität leben, die wir selbst beeinflussen (können oder könnten). Wir können auch auf Immanuel Kant verweisen, der in seiner Vorrede zur „Kritik der reinen Vernunft“ gesagt hat, dass unsere Vernunft auch Fragen stellen kann, von denen wir von vornherein wissen, dass wir darauf keine sinnvolle Antwort bekommen werden. Das Denken des Menschen ist eben nicht immer zielorientiert, sondern manchmal auch verwirrend und abstrus, aber diese Fähigkeit zeichnet uns als kreative Wesen aus.

Andreas Brandhorst sagt an mehreren Stellen, dass es Belege oder Anzeichen dafür gäbe, dass wir in einer Simulation leben könnten. Er spricht sehr vorsichtig über diese Möglichkeit, legt aber keine Beweise dafür vor, dass dies der Fall ist, denn es gibt keine Beweise, dass wir in einer Simulation leben. Was es gibt, sind Hypothesen, also theoretische Annahmen, dass wir in einer Simulation leben könnten – und diese Annahmen gehen auf eine theoretische philosophische Studie des schwedischen Philosophen und Zukunftsforschers Nick Bostrom zurück, der mit den Mitteln der formalen Epistemologie über Bioethik und Technikfolgenabschätzung gearbeitet hat, über Superintelligenz, existenzielle Risiken und das anthropische Prinzip. Die erwähnte Studie heißt: „Are you living in a computer simulation?“ (erschienen in Philosophical Quarterly 2003, Vol. 53, No. 211). Darin schreibt Bostrom, dass mindestens einer der drei folgenden Annahmen wahr sein müsse:

- Die menschliche Spezies wird sehr wahrscheinlich aussterben, bevor sie ein „posthumanes“ Stadium erreicht.

- Es ist extrem unwahrscheinlich, dass eine posthumane Zivilisation eine signifikante Anzahl von Simulationen ihrer Evolutionsgeschichte (oder Variationen davon) durchführt.

- Wir leben mit ziemlicher Sicherheit in einer Computersimulation.

Bostrom fasst die Grundüberlegung seiner Studie in diesem Satz zusammen: „Die Wirklichkeit kann also viele Ebenen enthalten. Selbst wenn es notwendig ist, dass die Hierarchie an einem bestimmten Punkt endet – der metaphysische Status dieser Behauptung ist etwas unklar – kann es Platz für eine große Anzahl von Realitätsebenen geben, und die Anzahl könnte im Laufe der Zeit zunehmen.“

Warum also beschäftigt uns die Frage, ob wir in einer Simulation leben oder nicht? Wenn wir nur mit dem Hier und Jetzt des Alltagslebens beschäftigen, könnte uns diese Frage völlig egal sein. Wenn wir uns für Philosophie und Sinnfragen des Lebens interessieren, werden wir solchen Glaubensfragen und allen Erkenntnissen der Wissenschaften ein gewisses Grundinteresse entgegenbringen. Dann berührt diese Frage den Kern unserer menschlichen Existenz und kann einen Beitrag zur Standortbestimmung und Lebensgestaltung leisten, ebenso wie unsere Haltungen zu Glaube, Spiritualität und Philosophie beeinflussen.

Science-Fiction-Literatur kann in diesem Fall einen wichtigen Beitrag zur Erkenntnisgewinnung leisten – neben dem Lesevergnügen, das gute Erzählungen immer bereitstellen. Es gibt bemerkenswerte historische Science-Fiction-Erzählungen zum Thema einer simulierten Wirklichkeit, die lange vor der Zeit von Computern und virtueller Realität entstanden sind. Ähnlich wie in anderen Fällen naturwissenschaftlich-technischer Entdeckungen und industrieller Umsetzungen in der Geschichte der Menschheit – Raumfahrt, Kosmologie, Erderkundung, Umweltprobleme, Naturzerstörung, Digitalität, Lebensverlängerung, Maschinenwesen – hat die Science-Fiction-Literatur auch hier weit vorausgedacht und die Türen des scheinbar Unmöglichen in den Bereich des Möglichen bei Menschen bis hin in ihr Alltagsleben geöffnet.

Simulacron-Drei

Das Standardwerk für die Simulation der Wirklichkeit ist der Roman „Simulacron-3“ (1964) von Daniel F. Galouye aus dem Jahr 1964. In dieser Erzählung schildert der Autor, entsprechend dem damaligen Zeitgeist, dass mit Hilfe eines Computers ein modernes Meinungsforschungsinstrument namens „Simulektronk“ erfunden wurde, um die Verkaufsaussichten neuer Produkte zu erforschen, bevor diese in die Serienproduktion gehen. „Der Simulator ist das elektromathematische Modell eines durchschnittlichen Gemeinwesens. Er erlaubt Verhaltensvoraussagen auf weite Sicht. Diese Vorhersagen sind noch um ein Vielfaches präziser als die Ergebnisse einer ganzen Armee von Meinungsforschern – Schnüfflern –, die unsere Stadt durchkämmen.“

Der Computer TEAG konstruiert dazu eine perfekte Simulation der Wirklichkeit, bevölkert von vielen tausend elektronischen Kunden, die die neuen Produkte testen und bewerten. Alles läuft gut bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Direktor von TEAG, Douglas Hall, auf den Gedanken kommt, dass auch seine Wirklichkeit eine Simulation sein könnte und Nachforschungen anstellt. Schließlich steigt er in die höhere Wirklichkeitsebene auf und trifft seine Freundin Jinx, die ihm am Ende der Erzählung sagt: „Es wird dir hier gefallen, Doug, obwohl es vielleicht nicht so drollig ist wie in deiner Welt. Hall hatte einen Sinn für das Romantische, als er den Simulator programmierte. Die Attrappennamen wie Mittelmeer, Riviera, Pazifik, Himalaja und so weiter verraten doch immerhin sehr viel Phantasie.“

„Simulacron-3“ ist der Vorläufer für die nachfolgenden großen Verfilmungen wie Matrix, aber nicht das erste Werk, das sich mit dem Thema einer Simulation der Wirklichkeit beschäftigt. Als frühestes Werk zu diesem Thema wird die Kurzgeschichte „Pygmalion´s Spectacles“ von Stanley G. Weinbaum aus dem Jahre 1935 angesehen (1949 erschienen in: „A Martian Odyssey and Others“, ebenso in: The Greatest Works of Stanley G. Weinbaum, e-artnow, 2018). Die Erzählung beginnt mit dem Satz: „Aber was ist Realität? fragte der gnomenhafte Mann. Er deutete auf die hohen Häuserwände, die sich rund um den Central Park auftürmten, mit ihren unzähligen Fenstern, die wie die Höhlenfeuer einer Stadt der Cro-Magnon-Menschen leuchteten. Alles ist Traum, alles ist Illusion; ich bin deine Vision, wie du die meine bist.“

Weitere erwähnenswerte frühe Erzählungen über eine simulierte Wirklichkeit in der Science-Fiction sind: „The Tunnel under the World“ (1955) von Frederik Pohl und Philip K. Dicks „Time out of Joint“ (1959). Später tauchen Modelle einer simulierten Wirklichkeit in unterschiedlichen Formaten wieder auf, zum Beispiel als „Holodeck“ auf den Raumschiffen von Star Trek, die sogar räumliche Begrenzungen aufheben. Der Raum, in dem sich die jeweiligen Nutzer aufhalten, ist unendlich groß. So sind Ausritte, Schiffstouren und Flüge, der Wechsel von einem Raum in den nächsten, die Erforschung ganzer Planeten und nicht zuletzt der Test von neuen Verfahren möglich.

Auf dem Weg zu Post- und Transhumanismus

Zurück zu Andreas Brandhorsts Roman „Der Riss“: Brandhorst hat einen transhumanistischen Nahe-Zukunft-Thriller vorgelegt, der trotz mancher Längen im Mittelteil ein grandioses Gedankengebäude im Spannungsfeld von Mensch – Computerintelligenz – Wirklichkeit beschreibt und Zukunftsszenarien entwickelt, die ein tiefgehendes philosophisches Konzept abbilden, nämlich die Hypothese, dass der Mensch eine hyperintelligente Maschinensuperintelligenz entwickelt, die dem Homo sapiens nachfolgt und die die Fehler der Menschheitsentwicklung durch Simulationsmöglichkeiten anderer Entwicklungsstränge ausradieren möchte. Die Erzählung beginnt als Abenteuerreise im Möglichen des Hier und Jetzt und endet als Diskursfeld im Unmöglichen der Zukunft, denn die Nachfolger der Menschheit, die Superintelligenzen, erweisen sich als gottgleiche Wesen, die ihre Eltern, die Menschen, auf einen besseren Weg führen wollen – und daran – fast – scheitern. „Es ist die Suche nach einer Menschheit, die nicht den Keim des Untergangs in sich trägt, Egoismen überwindet und Andersartigkeit begrüßt, anstatt sie abzulehnen.“

Die Erzählung von Andreas Brandhorst beginnt als spannungsgeladenes Abenteuer einfacher Menschen und endet als quasi-religiöse Offenbarung der letzten Tage der Menschheit. Damit kann es als eschatologisches Werk – der Lehre von den letzten Dingen – mit den Offenbarungen der großen Religionen oder den Werken der wissenschaftlichen Kosmologie verglichen werden. Literatur im Einklang mit Religion, Philosophie und Wissenschaft, das wäre mein Fazit für dieses Buch.

Im Grunde genommen hat Andreas Brandhorst eine interessante Erzählung begleitend zum neuen Buch des Transhumanismus-Forschers Ray Kurzweil geschrieben, der mit „Die nächste Stufe der Evolution – Wenn Mensch und Maschine eins werden (2024, englischer Originaltitel: „The Singularity Is Nearer) ein Nachfolgewerk zu seinem Bestseller „Menschheit 2.0. Die Singularität naht“ (2005, englischer Titel: „The Singularity Is Near“) vorgelegt hat. Kurzweil bestätigt darin noch einmal, dass wir seiner Meinung nach im Jahr 2045 die Verwirklichung der Singularität, das heißt die Verschmelzung von menschlicher und maschineller Intelligenz, erreichen werden. Ray Kurzweil ist ein technisches Genie, er hat sich in zahlreichen Forschungsfeldern hervorgetan und ist der führende Vertreter der Theorie des Posthumanismus. Gegenwärtig ist Ray Kurzweil, im Alter von 76 Jahren, der Leiter der technischen Entwicklung bei Google LLC.

Der Begriff der „technologischen Singularität“ ist von dem Science-Fiction-Schriftsteller Vernor Vinge in seinem Essay „The Coming Technological Singularity – How To Survive in the Post-Human Era“ (1993) zuerst benutzt worden. Vernor Vinge schreibt im Abstract dazu: „In dreißig Jahren werden wir die technologischen Mittel haben, um übermenschliche Intelligenz zu schaffen. Kurz danach wird die menschliche Ära beendet sein. ‚/ Ist ein solcher Fortschritt vermeidbar? Wenn nicht zu vermeiden, können die Ereignisse so gelenkt werden, dass wir überleben können? Diesen Fragen wird nachgegangen. Einige mögliche Antworten (und einige weitere Gefahren) werden vorausgesagt.“ In diesem Kontext halte ich „Der Riss“ für eines der wichtigsten Literatur-Beiträge des Jahres 2024 zur Diskussion der technologischen Zukunft der Menschheit.

Versuch einer Antwort auf die Frage: Leben wir in einer Simulation?

Ich denke: nein! Die Frage und ihre Beantwortung kann dem individuellen Interesse daran überantwortet werden, denn es gibt keinerlei Belege für die Grundannahmen, lediglich eine dramaturgische Vorliebe des Erzählens in der Literatur und im Film. Die Grundthese des Lebens in der Simulation stammt von dem Schriftsteller Daniel F. Galouye, sie ist in zwei frühen Science-Fiction-Filmen von Rainer Werner Fassbinder und von Roland Emmerich zeitgemäß umgesetzt und dann im großen Hollywood-Kino mit den Matrix-Filmen effektiv mit faszinierenden Tricktechniken in Szene gesetzt worden. Andreas Brandhorst hat dem Thema die transhumanistische und kosmologische Krone aufgesetzt und das Thema somit (vorerst einmal, im Juli 2025 erscheint sein nächster Roman: „Origin“) abschließend bearbeitet.

Was bleibt der geneigten Leserin und dem geneigten Leser übrig? Wie so oft hilft vielleicht ein Antwortversuch auf die vier wichtigen Fragen der Philosophie von Immanuel Kant (Kritik der reinen Vernunft):

- „Was kann ich wissen?“ Wir leben nicht in einer Simulation, sondern erschaffen unsere eigene, komplexe und widersprüchliche Realität, für die wir dann auch verantwortlich sind. Dies bedeutet, dass wir darüber wachen müssen, wie wir die Singularität in den nächsten Jahrzehnten gestalten werden, also die – wie immer geartete – Verbindung von Menschen und künstlicher Maschinen-Intelligenz.

- „Was soll ich tun?“ Menschlich weiterleben wie bisher nach dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant: Handle nur nach der Maxime, von der du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.

- „Was darf ich hoffen?“ Dass die Zukunft durch uns Menschen gestaltbar ist.

- „Was ist der Mensch?“ Ein denkendes und mitfühlendes Wesen. Was ist eine künstliche Maschinen-Intelligenz? Das ist eine der Hauptfragen der Entwicklung des Homo sapiens im 21. Jahrhundert.

Fritz Heidorn, Oldenburg

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Januar 2025, Internetzugriffe zuletzt am 2. Januar 2025. Titelbild: CERN, Large Hedron Collider, View of the LHC tunnel sector 3-4, Maximilien Brice (CERN), Wikimedia Commons – Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)