Die documenta und die DDR

Ein Gespräch mit der Kunsthistorikerin Alexia Pooth

„Der Austausch kam einem ‚Plaudern‘ aus dem Nähkästchen gleich und bot genau deshalb faszinierende Einblicke – nicht zuletzt auf die Selbstinszenierungsstrategien der einzelnen documenta-Leiter. Harald Szeemann setzte sich als innovativer Gestalter in Szene (…). Manfred Schneckenburger gab den kunsthistorischen Pragmatiker. Rudi Fuchs wiederum trat besonnen auf, während sich Jan Hoet als enthusiastischer Kurator ohne Berührungsängste auch gegenüber dem ostdeutschen Publikum präsentierte. Kein Wunder, dass diese Gruppe nach diesen Fragen zu dem Resümee kam, jede documenta sei anders gewesen, wie auch das Blau von Yves Klein eben nicht das gleiche wie das von Asger Jorn war.“ (Alexia Pooth über das Marathongespräch in Weimar vom 13./14. April 1991, in: Exhibition Politics, Kapitel 6 „Endlich eine Grenze weniger“)

Konnten Ost und West eigentlich überhaupt miteinander sprechen? Der zitierte Text von Alexia Pooth lässt daran zweifeln. Bezweifeln ließe sich auch, wie sehr sich Ost und West füreinander interessierten. Zumindest lässt der Auszug vermuten, dass das Verhältnis zwischen Ost und West zur documenta auf einer ganzen Menge Unkenntnis und möglicherweise auch Unwillen beruht.

© Kerber Verlag, Bielefeld / Berlin, documenta und Museum Friedricianum gGmbH und Alexia Pooth. Weitere Informationen des Bochumer Kunstgeschichtlichen Instituts und des Verlags über das Buch erhalten Sie mit einem Klick auf das Bild.

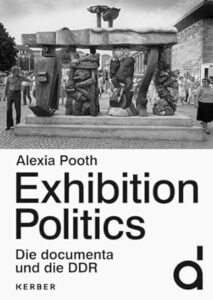

Die Kunsthistorikerin Alexia Pooth hat in ihrem Buch „Exhibition Politics“, erschienen im Kerber Verlag, eine Seite der documenta gezeigt, die bisher kaum beachtet wurde. Sie arbeitet zurzeit als wissenschaftliche Leiterin der Sammlung für moderne und zeitgenössische Kunst an der Ruhr-Universität Bochum, die auch viele Werke von documenta-Künstler:innen enthält. Ihr 2024 bei Kerber erschienenes Buch „Exhibition Politics“ entstand nach Abschluss der Ausstellung „DOCUMENTA – POLITIK UND KUNST“ am Deutschen Historischen Museum dank einer Förderung der Gerda Henkel Stiftung und der ccdl Foundation. Der Band wurde sehr anschaulich gestaltet. Schon das Titelbild befasst sich mit der gesamtdeutschen Thematik. Es zeigt das Werk „Naht (Brandenburger Tor – Weltfrage)“ von Jörg Immendorff aus dem Jahr 1982, eine Installationsansicht während der documenta 1982, auf dem Kasseler Friedrichsplatz. Dort können Menschen an der Installation vorbeigehen und von einer auf die andere Seite wechseln, am Original des Branderburger Tors musste man noch sieben Jahre warten, bis es so weit war. Wer sich das Buch besorgt, kann dann auch auf der Rückseite sehen, wie Menschen das von Jörg Immendorff inszenierte Tor als etwas Selbstverständliches wahrnehmen. Es scheint eher etwas zu verbinden wie das auch Nähte in einem Kleidungsstück tun.

„Exhibition Politics“ ist das Grundlagenwerk für eine gesamtdeutsche Annäherung an die Geschichte der documenta, mit allen Vorbehalten und Konflikten, die man auch aus anderen Bereichen des Alltags im Verhältnis zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR kennt. Das Buch bietet Interviews und Dokumente sowie zahlreiche Abbildungen der erwähnten Kunstwerke. Es ist zugleich wissenschaftliches Werk und Lesebuch. Es referiert und kommentiert den Forschungsstand, nennt die Forschungsbedarfe und verbindet politische und künstlerische Aspekte auch im Hinblick auf die Geschichte der wechselnden künstlerischen Programmatiken in West- und Ostdeutschland.

Die documenta ist eine der bedeutenden Kunstausstellungen in Deutschland, die auch international rezipiert und diskutiert wird. Der Antisemitismus-Skandal während der documenta XV zeigte nicht zuletzt, wie politisch Kunst ist, wie politisch oder auch wie politisierend über Kunst diskutiert wird und wie sich Kurator:innen, Journalist:innen, Politiker:innen und nicht zuletzt Künstler:innen in ihrer Sicht der Dinge verirren, verstricken oder verrennen können. Aber handelte es sich bei der documenta immer nur um eine bundesrepublikanische Ausstellung oder darf sie vielleicht sogar als gesamtdeutsches Phänomen gelten? Vor 1989 wie nach 1989. Welche Entwicklungen ergaben sich? Wer konnte seine Werke unter welchen Bedingungen überhaupt zeigen? Welche Rolle spielten die Kuratoren?

Ein dynamisches Projekt

Norbert Reichel: In Ihrem Buch „Exhibition Politics“ haben Sie deutlich gezeigt, dass es sich bei der documenta nicht nur um ein künstlerisches Phänomen handelt. Welchen Blickwinkel haben Sie gewählt und wie entstand das Buch?

Alexia Pooth: Ich bin promovierte Kunsthistorikerin, schaue mir die Beziehungsgeschichten zwischen der DDR und der Bundesrepublik aber aus einer historischen Perspektive an. Die interdisziplinäre Mischung war für mich wichtig, weil sich so die Kunst- und Ausstellungsgeschichte der documenta und vor allem ihre Nähe zur Politik besser greifen lässt. Wie kam ich zu dem Thema? Ich war gerade auf der Suche nach einer Stelle und habe beim Deutschen Historischen Museum die Gelegenheit erhalten, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ausstellung „DOCUMENTA – POLITIK UND KUNST“ mitzumachen, die 2021 in Berlin zu sehen war. Die Fragestellung dieser Schau lautete, wie mit der documenta und der dort gezeigten Kunst in der Bundesrepublik Politik gemacht wurde. Da durften natürlich der „Ostblock“ und die DDR nicht fehlen. Kassel war ja gerade einmal 40 Kilometer von der damaligen innerdeutschen Grenze entfernt.

Ich war von dem Thema „der Osten“ hellauf begeistert, weil ich unvermuteter Weise sehr viel Material gefunden und auch sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt habe, die mir etwas über die documenta und ihr (Nicht-)Verhältnis zur DDR erzählen konnten. Mir war schnell klar, dass wir diese Funde und Informationen nicht alle in der Ausstellung zeigen konnten. Deshalb habe ich mich entschlossen ein Buch zu schreiben, in Kooperation mit dem documenta archiv in Kassel und dem Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung an der TU Dresden.

Leider war es mir nicht möglich, alle diejenigen, die während der deutschen Teilungsgeschichte mit der documenta betraut waren beziehungsweise als Reisekader aus der DDR auf die documenta reisten, zu interviewen. Wir sind an einer Wegmarke, an der das altersbedingt schwierig wird. Aber ich habe dennoch interessante Leute für Gespräche gefunden, beispielsweise den Ost-Berliner Galeristen Jürgen Schweinebraden, der kurz nach unserem Interview starb, oder den Maler Volker Stelzmann und den Bonner Kurator Klaus Honnef. Ich hätte nie gedacht, dass Volker Stelzmann, den man aus ganz anderen Kontexten kennt, nämlich aus Leipzig und dann nach seiner Republikflucht aus West-Berlin, schon 1977 auf die documenta gereist war und auch eine Meinung dazu hatte, oder dass Klaus Honnef, ein langjähriger und wichtiger Kurator der documenta, 1974 in die DDR fuhr und Bernhard Heisig und Werner Tübke persönlich kannte. Das sind Geschichten, die sich in den Akten so nicht finden lassen, und die man eben nur durch Gespräche erfährt. Was ich an den Interviews mit Zeitzeug:innen so spannend finde ist der Schneeballeffekt. Man hört einen Namen, dann noch einen, hört, dass der oder die auch noch jemanden kennt, der dabei war. So werden die Informationen immer dichter und flankieren als O-Töne die Funde aus Nachlässen und Archiven.

Oral History, wie ich sie gemacht habe, ist natürlich sehr aufwendig und hat auch ihre Grenzen. Ich habe mit den Interviews versucht, ein Bild zu erhalten, das sowohl die kuratorische Seite in der Bundesrepublik abbildet, aber auch die Seite der Künstlerinnen und Künstler aus der DDR, die auf die documenta gereist sind, die journalistische Seite, etwa mit dem FAZ-Feuilletonisten Eduard Beaucamp, oder die Seite der Besucherinnen und Besucher, die wie die Kunsthistorikerin Gabi Dolff-Bonekämper als Studentin 1977 aus Marburg auf die documenta gereist war, um Kunstwerke aus der DDR in Kassel zu sehen.

Das Schönste war, dass so eine sehr dynamische Forschung entstanden ist, die sich nicht im Lesen von Akten und im Stöbern in Archiven erschöpft. Das machte das Thema so lebendig. Die verschiedenen Facetten zeigen, dass die documenta nicht nur einfach eine Ausstellung war und ist, sondern dass sie lebt. Die vergangenen Ausstellungen leben in der Erinnerung. Sie werden immer weiter neu konstruiert, je mehr man darüber spricht. Die verschiedenen Ausstellungen überlagern sich. Man spricht nicht nur über Kunst und die verschiedenen kuratorischen Entscheidungen und Prozesse. Eine solche Ausstellung generiert sich über die Menschen, die sie besuchen, und über die Medien, die darüber schreiben. Das macht es vor allem in dem Feld DDR noch einmal besonders interessant, denn aus der DDR durfte niemand so einfach nach Kassel fahren, es sei denn, man war Reisekader.

Desinteresse im Westen – Feindbild im Osten

Norbert Reichel: Als ich ihr Buch las, stellten sich mir zwei Fragen.

- Warum war die documenta für die DDR wichtig? Und wie verhielt sich das Interesse in der DDR zu dem in der Sowjetunion, die ja auch eine Rolle dabei spielte, was die DDR künstlerisch fördern durfte und was nicht?

- Warum war die DDR für die Leute wichtig, die die documenta machten? Oder war sie das vielleicht gar nicht so sehr?

Alexia Pooth: Grundsätzlich gesehen bearbeite ich einen sehr großen Zeitraum, von den 1950er Jahren bis 1997. Ich habe mir also die ersten zehn documenta-Ausstellungen angeschaut. Für diesen gesamten Zeitraum gilt, und damit komme ich zunächst auf Ihrer zweiten Frage, dass sich die Leute, die die documenta machten, kaum für die DDR interessierten. Die DDR war nur 40 Kilometer entfernt, aber man hat so gut wie gar nicht über die DDR gesprochen – zumindest ist das im Kontext documenta nicht aktenkundig. Man positionierte sich in Kassel, man stellte mittels Kunst die Verbindung zur westlichen Welt, zu den USA her, alles ohne Osteuropa auch nur zu benennen. Das wird in ganz kleinen Nuancen deutlich, wenn da zum Beispiel steht: „Der sozialistische Realismus hat keinen Platz in Kassel“. Oder: „Wir sind eine Ausstellung im Grenzland gegen den Osten.“ Das sind O-Töne aus den Materialien.

Zwei Mal wurde die DDR offiziell zur documenta eingeladen, 1972 und 1977, im Zeichen der neuen Ostpolitik von Willy Brandt und Walter Scheel, auch im Kontext des Grundlagenvertrags und der Gründung einer Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin.

Harald Szeemann war damals, 1972, der künstlerische Leiter der documenta V. Sein kuratorisches Konzept sah vor, „Hochkunst“ und „außerkünstlerische Kunst“, also zum Beispiel Briefmarken, Pornographie, Kitsch nebeneinander zu stellen. Das hat man in der DDR einfach nicht verstanden. Man hatte wirklich Angst, in Kassel hochgenommen zu werden. Auf die Briefe aus Kassel folgten intern in der DDR viele Abstimmungsprozesse, die bis nach Moskau reichten, offiziell aber hat man auf die Einladung nicht reagiert. Szeemann und sein Team bekamen nie ein Antwortschreiben aus Ost-Berlin

1977, zur documenta VI, ist die DDR dann gekommen. Inwieweit die DDR ihre Künstler selbst ausgesucht hat, oder ob sie von der documenta-Leitung eingeladen wurden, das ist im Moment in der Rezeption meiner Forschung ein großes Thema. Es gab zwar Wünsche von Manfred Schneckenburger und seinem Team, aber grundsätzlich wurde die DDR eingeladen, weil es zu der Zeit politisch en vogue war und zur bundesrepublikanischen Außenpolitik passte. Zu dem Zeitpunkt hatte die Hamburger Kunsthalle schon Kunst aus der DDR eingekauft, von Werner Tübke und Wolfgang Mattheuer, Künstler, die für die Leipziger Schule standen.

Leseprobe aus „Exhibition Politics“. Foto: Alexia Pooth.

Nichtsdestotrotz hatte die DDR stets ein Interesse an der documenta – und zwar ein ideologisches. Der Hintergrund dafür war die für die DDR typische Haltung, dass man „den Feind“, sprich die Bundesrepublik, stets im Blick haben müsse. Dies gilt für die 1950er, 1960er und auch die 1970er Jahre – wie man an der Einladung zur documenta V, 1972, sehen kann. Der Westen war der „Klassenfeind“ und die Akteure in Kassel Vertreter der kapitalistischen „Monopolbourgeoisie“. Allerdings lag es nicht nur an der politisch-ideologischen Ausrichtung im Staatssozialismus, dass man in dieser Weise auf die documenta blickte, sondern die documenta hat die Kritik der DDR geradezu herausgefordert. 1959 zeigten die Kuratoren der documenta II zum Beispiel fast nur abstrakte Kunst, etwa von Jackson Pollock oder Pierre Soulages, wobei in ziemlich arroganter Weise behauptet wurde, das sei die „Weltsprache“ der Kunst. In der DDR, wo man sich gerade auf der Suche nach einer eigenen Nationalkultur befand, wurde das natürlich als das verstanden, was es war: eine Absage an den Sozialistischen Realismus und an den 1959 gerade ausgerufenen „Bitterfelder Weg“.

An diesem Beispiel sieht man, wie mit Kunst Politik gemacht wurde. Die documenta hat nicht nur einen Kanon formuliert, sondern auch politische Setzungen vorgenommen. Mit Kunst hat man die Westbindung, die politisch schon vorhanden war, weiter vorangetrieben.

Dabei ist mir wichtig zu betonen, um nochmal explizit auf Ihre erste Frage zurückzukommen, dass es nicht die DDR gab. Man muss sich klarmachen, es gab eine ganze Reihe unterschiedlicher Akteure, die sich aus unterschiedlichen Gründen an unterschiedlichen Orten mit der documenta beschäftigt haben. Die Akademie der Künste in Ost-Berlin hatte eine eigene Auseinandersetzung. Auch der Künstler Gerhard Richter ist hier zu nennen, der zweimal von Dresden aus auf die documenta reiste, bevor er 1961 „Republikflucht“ beging. Es gab Leute in Rostock, es gab welche in Karl-Marx-Stadt oder Leipzig, Leute, die sich nicht kannten und nichts miteinander zu tun hatten. Und dann gab es das ZK der SED und das Kulturministerium. Wir finden ein offizielles Sprechen über die documenta in politischen Räumen wie in den Ministerien und im Verband der Bildenden Künstler, aber wir haben auch private Auseinandersetzungen, die heute nur noch in Ansätzen aufzudecken sind.

Ungesehener Nuancenreichtum

Norbert Reichel: Ich habe mich vor allem mit Literatur beschäftigt und in meiner Zusammenarbeit mit Ines Geipel ähnliche Debatten feststellen können, in hohem Maße auch Schikanen und Verfolgung von Autor:innen, deren Linie der DDR-Führung verdächtig war. Das von Ines Geipel mit Joachim Walther herausgegebene Buch „Gesperrte Ablage“ erschien im Düsseldorfer Lilienfeld-Verlag 2024 in einer neuen, erweiterten Ausgabe. Gab es ähnliche Verfolgungen in den Bildenden Künsten?

Alexia Pooth: Natürlich, auch hier spielt das Thema Verfolgung eine Rolle. Allerdings habe ich mich „nur“ mit der documenta in der Bundesrepublik beschäftigt, wo wir an dieses Thema nur punktuell stoßen. Zum einen gab es 1977, anlässlich der offiziellen Teilnahme der DDR auf der documenta VI, eine Protestaktion im Museum Fridericianum. Die Gruppe nannte sich „Ungehorsame Maler“. Es waren fast durchweg Kulturschaffende, die zuvor in der DDR im Gefängnis saßen, von der Bundesrepublik freigekauft werden mussten, und nun die documenta nutzten, um einen Apell gegen die Ungleichbehandlung der Künstler:innen in der DDR an Erich Honecker zu senden. Zum anderen figuriert sich das Thema der Verfolgung natürlich latent in den Biographien der Künstler:innen, die die DDR verlassen haben. Allerdings, sobald jemand wie A.R. Penck in der Bundesrepublik angekommen waren, spielten ihre „Ost-Erfahrungen“ keine Rolle mehr. Auf der documenta zumindest interessierte sich niemand dafür.

Die Frage nach der Repression müsste man vielleicht noch einmal jemandem stellen, der sich intensiv mit der DDR-Kunstproduktion auseinandergesetzt hat. In meiner Forschung liegt die Schwierigkeit darin, dass ich immer zwei Länder nebeneinander betrachte, die Bundesrepublik und die DDR, und sich auf der documenta stets zahlreiche Kuratoren, Künstler:innen, Besucher:innen und Journalist:innen etc. trafen. Da kann man nicht jeden Aspekt so recherchieren, wie es notwendig wäre. Insgesamt muss man sagen, dass es einen sehr großen Nuancenreichtum in der DDR gab, der in der Bundesrepublik nicht wahrgenommen wurde – und in der DDR zum Teil auch nicht. Es gab immer wieder Phasen, in denen im Osten Deutschlands die künstlerische Produktion freier sein konnte – was auch immer „freier“ heißt –, solange sie „sozialistisch“ war, im Sinne der Politik.

Norbert Reichel: Liberalisierungen hatten wir zu Beginn der 1960er Jahre, dann wieder den Knall mit dem 11. Plenum des ZK der SED vom Dezember 1965, dem sogenannten „Kahlschlagplenum“, das zum Beispiel dazu führte, dass ein Film wie „Die Spur der Steine“ mit Manfred Krug in der Hauptrolle nicht mehr gezeigt werden durfte.

Alexia Pooth: Interessant ist, dass es immer Künstler gab, zum Beispiel Gerhard Altenbourg, der sich emanzipierte und etwas tat, das mit der offiziellen Kunstdoktrin gar nichts zu tun hatte. Es stellt sich eigentlich die Frage, wie Künstler Räume und Orte nutzen, um künstlerisch aktiv zu sein. Natürlich gibt es die offiziellen Kunstausstellungen wie die große Dresdner Kunstausstellung, die seit 1946 – ähnlich wie die documenta – zyklisch über viele Jahre stattfand. Aber daneben gab es eben Künstler wie Gerhard Altenbourg oder Hermann Glöckner und Carlfriedrich Claus, die sich der offiziellen Rhetorik entzogen.

Natürlich, Claus, Glöckner, Altenbourg sind sehr bekannte Beispiele. Daneben gab es viele weitere Künstler:innen, die die Kader im Ministerium für Kultur überhaupt nicht kannten. Da müssten Sie jemanden fragen, wie Christoph Tannert oder Else Gabriel, die selbst intensiv in die Prozesse der künstlerischen Produktion in der DDR involviert waren – in ihrer gesamten Komplexität. Ich gestehe, ich bin nicht nur etwas jünger, sondern auch westdeutsch. Aber auch aus dieser Perspektive kann ich sagen, es gibt noch viele Desiderate, die aufzuarbeiten wären.

Norbert Reichel: Wie haben Ihre ostdeutschen Kolleg:innen auf ihr Buch reagiert?

Alexia Pooth: Ich glaube, alle freuen sich, dass es dieses Buch gibt und ich all dieses Material gefunden habe. Das Buch ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es zeigt, dass hier Forschungsbedarf besteht. Es gibt Kilometer von Forschungsarbeiten zur documenta. Über die Beziehung zur DDR gab es bisher lediglich ein Buch von Gisela Schirmer („DDR und documenta – Kunst im deutsch-deutschen Widerspruch“, Berlin, Dietrich Reimer, 2005) und zwei oder drei Aufsätze, die sich in der Regel auf die 1970er Jahre beziehen, also die Zeit der neuen Ostpolitik und die beiden Einladungen der DDR zur documenta. Mit meinem Buch habe ich versucht, das Thema breitflächiger auf die Agenda zu setzen. Manchmal denke ich, meine Forschung hätte schon vor zehn oder vor fünf Jahren entstehen müssen.

Was übrigens ebenfalls fehlt, ist die Frage nach Osteuropa und die Beteilung osteuropäischer Künstler in Kassel. Auch da gibt es kaum Forschung.

Der westliche Blick

Norbert Reichel: Sie sprachen es schon kurz an. Vom Westen gab und gibt es auch eine gewisse Arroganz.

Alexia Pooth: Die Arroganz ist irre. Man kann das gut beobachten. Ich habe mich zum Beispiel mit der documenta IX beschäftigt, die 1992 stattfand, und in diesem Kontext das sogenannte Zweite Marathongespräch in Weimar analysiert, das der damalige künstlerische Leiter Jan Hoet im Vorfeld der d IX 1991 veranstaltet hat. 1988 wird Jan Hoet als künstlerischer Leiter berufen, dann kam die Wende. Die documenta hatte sich lange als „Sackgasse an der Zonengrenze“ bezeichnet und plötzlich öffnet sich nun in seiner „Amtszeit“ die Grenze. Die documenta musste natürlich darauf reagieren. Eine Reaktion war, dass man nach Weimar fuhr, um dort die documenta zu promoten und ihre „Botschaft“ auch in die ehemalige DDR zu tragen. Allerdings stellte man während des Events fest, dass es überhaupt keine gemeinsame Sprache gibt, was die Kunst betrifft. Das Marathongespräch wurde mitgefilmt. Wenn man diesen Mitschnitt sieht, ist man unglaublich irritiert über die Sprachlosigkeit, den Versuch, in einen Dialog zu treten, der gar kein Dialog ist. Der Westen war unglaublich normativ und im Anspruch dieser Normativität extrem anmaßend – und dieser lang eingeübte Habitus figuriert sich nun exemplarisch bei den documenta-Machern in Weimar.

Norbert Reichel: Das Thema des verpassten oder verhinderten Dialogs beschreibt Steffen Mau in seinem neuen Buch „Ungleich vereint“ (Berlin, Suhrkamp, 2024). Das war wohl in den Künsten nicht anders als in anderen Lebensbereichen. Vielleicht sprechen wir an einem Beispiel über das Leben oder den Wechsel zwischen den Welten. Vielleicht über Gerhard Richter? Sie haben einen Brief abgedruckt, der aus heutiger Sicht höchst merkwürdig anmutet. Lassen sich an ihm Entwicklungen zeigen?

Alexia Pooth: Wenn man Gerhard Richter als Aufhänger nimmt, kann man in jede Richtung relativ viel erzählen. Den Brief, den Sie erwähnen, hatte er 1959 im Kasseler Bahnhofsrestaurant an seinen Freund Helmut Heinze geschrieben, einen Bildhauer in Dresden. Man sollte diesen Brief im Detail analysieren. Wie ist zum Beispiel dieser Brief nach Dresden gekommen? Wurde er abgeschickt? Hat er ihn nach Dresden mitgenommen? Ich habe mit Gerhard Richter über den Brief gesprochen, aber diese Frage habe ich ihm leider nicht gestellt.

Der Brief, der schon vor meiner Forschung in Auszügen veröffentlich worden ist, hat mich irritiert, weil er überhaupt nicht dem Bild entspricht, das ich mir vorher von Gerhard Richter gemacht habe. Er ist eigentlich ein unprätentiöser, ein moderater Künstler, der mit seinen Bildern auftritt, nicht mit seiner Persönlichkeit, wenn ich das so sagen darf. Dieser Brief aber ist nun unglaublich intim, weil Richter über weite Strecken mit sexualisierten Konnotationen spielt. In dem Schreiben geht es um Richters Auseinandersetzung mit der documenta II, also der documenta, in der behauptet wurde, die „Weltsprache“ der Kunst wäre die „Abstraktion“. Er ist nun ein Künstler, der aus Dresden kommt, ausgebildet im Sinne des Sozialistischen Realismus. Sein Bild „Lebensfreude“, das gerade im Deutschen Hygienemuseum freigelegt wird, steht exemplarisch dafür. Indem er in dem Brief Floskeln verwendet, die damals in der DDR zur Beschreibung der „West-Kunst“ absolut gängig waren, also den Formalismus als „nihilistisch“, „degeneriert“ und „krankhaft“ zu beschreiben, diese aber zugleich wieder bricht und dazu noch das Selbstbild der künstlerischen Produktion in der DDR hinterfragt, die sich als „frisch“, „jung“ und „zukunftsgewandt“ verstand, wird der Brief zum intensiven Selbstverständigungsort. Zwar ist in dem Brief viel Wut spürbar, die sich gegen die documenta richtet. Doch Gerhard Richter entfernt sich in seiner Schilderung so weit von der originären DDR-Rhetorik, dass er – hätte jemand von staatlicher Seite diesen Brief gefunden – er durchaus Probleme bekommen hätte.

Norbert Reichel: Gerhard Richter übersiedelte kurz vor dem Mauerbau in den Westen. Er war wurde zum Dauergast der documenta.

Alexia Pooth: Das stimmt, er war seit 1972 präsent und stand ab da sozusagen auf der Short-List fast jeder documenta. Erst in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren lässt Gerhard Richter zu, dass man über seine frühe Zeit, die Zeit in Dresden, forscht und diese aufarbeitet. Das war vorher kein Thema. Das haben wir auch bei vielen anderen Künstlern, zum Beispiel bei Achim Freyer, der 1977 mit einem Environment auf der documenta vertreten war.

Sobald jemand „Republikflucht“ begangen hatte, spielten seine bzw. ihre Erfahrungen aus der DDR in den offiziellen künstlerischen Diskursen in der Bundesrepublik keine Rolle mehr. Ich habe das vorhin im Gespräch schon einmal erwähnt. Das gilt nicht nur für Richter, sondern auch für Künstler wie Gotthard Graubner oder Günther Uecker. Die Künstler haben häufig selbst ihre Herkunft nicht zum Thema gemacht, was einen Einblick in die Alltagspraktiken des Kalten Krieges gibt, aber natürlich auch als Statement in einer politisch aufgeladenen Geographie wie die des geteilten Deutschlands gelten kann. Einzig Klaus Staeck, der 1954 aus Bitterfeld kam, hat seine Wurzeln immer thematisiert und hat intensiven Kontakt in die DDR gehalten…

Gerhard Richter zum Beispiel ist jemand, der nach seiner Flucht relativ schnell in Düsseldorf noch einmal ein Studium anfing und sich in neue Kreise integrierte, gerade mit seinen fotografisch anmutenden Bildern, mit denen er ganz neue Impulse in der künstlerischen Produktion der Bundesrepublik setzte. Zeitgenössisch wurden diese Arbeiten nicht auf seine Sozialisation in der DDR bezogen. Stattdessen dominierte der Diskurs über Individualität, Originalität und Genialität des Künstlers, ein klassischer kunsthistorischer Topos, in dem Biographie und politische Kontexte keine Rolle spielen.

Norbert Reichel: Manche könnten vielleicht meinen, der Westen beziehungsweise der westliche Kunstbetrieb hätte Kunst aus der DDR einfach assimiliert?

Alexia Pooth: Ich glaube, nicht die Kunst wurde assimiliert – schließlich wollte man ja die klassische „Ost-Produktion“ im Westen nicht haben –, sondern eher versuchten die Künstler, sich in das für sie neue System einzugliedern. Spannende Fragen sind dabei, wie sie das gemacht haben, welche Rolle der Kunstmarkt spielte und was überhaupt Verkaufsaussichten hatte. Wie musste man sich verhalten, um verkaufen zu können?

Bemerkenswert ist, dass die Sphäre der Kunst ganz offensichtlich nichts mit dem zu tun hatte, was im Privaten vor sich ging. Viele Familien hielten Kontakte in die DDR; vielen war die Teilung Deutschlands sehr präsent. Insofern finde ich es irre, dass man in Kuratorenkreisen mehrheitlich so tat, als gäbe es das andere Deutschland nicht. Dass die westdeutsche Bevölkerung, die zur documenta kam, wie auch die internationalen Besucher:innen, oft ganz andere Erfahrungen hatten, sieht man schon an den zahlreichen Goethe- und Schillerausgaben, die in vielen westlichen Bücherschränken standen und die natürlich aus Devisengründen angeschafft worden waren. Kunstbetrieb und Alltag waren also Parallelwelten. Mich fasziniert, wie diese zustande kamen.

In der DDR war das Wissen um die Kunstproduktion im Westen deutlich höher als andersherum. Viele wussten etwas über die documenta, weil sie West-Fernsehen gucken konnten, aber auch weil mal jemand etwas mitgebracht hat. Das galt nicht nur für die documenta, sondern auch für andere Ausstellungen.

Sogar Karl Eduard von Schnitzler hat in „Der schwarze Kanal“ eine Sendung über die documenta gemacht. In den 1970er Jahren hat er die documenta II noch einmal hervorgeholt und sie im Sinne der offiziellen politische-ideologischen Rhetorik „seziert“. Der Kalte Krieg und das Aufeinanderprallen zweier Ideologien wird an solchen Dokumenten noch einmal sehr präsent. Präsent wird das aber auch an anderen Filmen, wie zum Beispiel dem Dokumentarfilm „Der goldene Strich“ von Peter Voigt, den ich in meinem Buch erwähne. Peter Voigt war ein Ost-Berliner Regisseur aus dem Studio Heynowski und Scheumann, der auf die documenta V gefahren ist und dort gefilmt hat. Der Film lief 1974 im DDR-Fernsehen. Er zeigt den Blick der DDR auf den bundesrepublikanischen Kunstmarkt, und zwar, indem die documenta im Sinne der Klassenfeindrhetorik mit ihren Parametern von Anti-Kapitalismus und -Imperialismus interpretiert wird.

Norbert Reichel: Es wäre auch die Frage, wie sich das durchschnittliche West-Publikum die documenta anschaut. Das war für viele nicht gerade das, was sie sich unter Kunst vorstellten.

Alexia Pooth: Das stimmt. Sätze wie „Ist das Kunst?“ oder „Das kann ich auch“, gibt es natürlich im Kontext der documenta ohne Ende. Das ist legitim. Kunst ist ein Medium, eine Erfahrungswelt, die manchen gefällt und manchen nicht. Und vor allem zeitgenössische Kunst ist oft nicht leicht zu verstehen. Die documenta hat ja für sich in Anspruch genommen, immer das zu zeigen, was gerade „künstlerisch in der Luft“ liegt, also zum Neuesten und vermeintlich Innovativsten gehörte. Für viele Besucher:innen war also das in Kassel Gezeigte durchaus neu.

Das Jahr 1977

Norbert Reichel: 1977 nahm die DDR an der documenta teil.

Alexia Pooth: Ja, mit sechs Künstlern: den Malern Wolfgang Mattheuer, Bernhard Heisig, Werner Tübke und Willi Sitte, sowie den beiden Bildhauern Joachim Jastram und Fritz Cremer. In den Teams, die die documenta vorbereiteten, gab es immer wieder Wechsel, aber die Idee, die DDR einzuladen, war seit Anfang der 1970er Jahre präsent. Nachdem es 1972 mit der Einladung nicht geklappt hatte, gab es 1974 eine große Konferenz des internationalen Kunstkritikerverbandes (AICA) in der DDR. Dazu sind Klaus Honnef, Eduard Beaucamp und andere aus Westdeutschland gereist. Dabei gab es die Möglichkeit, sich Ateliers anzuschauen, was natürlich für die Verfestigung der Idee wesentlich war. Als dann Manfred Schneckenburger die Leitung der sechsten documenta übernahm, ist er das Thema „DDR-Kunst“ offensiv angegangen und hat recht schnell die politische Infrastruktur, die mit der Ständigen Vertretung in Ost-Berlin endlich vorhanden war, genutzt, um das Vorhaben zu realisieren. Er hat über Günter Gaus ventilieren lassen, ob die DDR-Künstler bezehungsweise der Staat Interesse hätten. Um die DDR mit ins Boot zu holen, hat man dem Verband Bildender Künstler der DDR viele Entscheidungen überlassen, vor allem die schlussendliche Auswahl der Künstler und die Auswahl der Werke. Das war sicherlich politisch motiviert, aber auch dem Umstand geschuldet, dass man sich im Westen auch gar nicht mit der Kunst in der DDR im Detail auskannte.

Für die DDR war die erneute Einladung zur documenta eine Chance, aus der man etwas machen wollte. Es gab eine Gruppe, die sich im Kulturministerium und eben im Verband der Bildenden Künstler der DDR um die Durchführung kümmerten. Richtung Kassel wurde der Kunstkritiker Lothar Lang als der eigentliche Macher des Auftritts, also als Kurator, proklamiert. Aber er war im Grunde wohl auch nur ein Rädchen im administrativen Räderwerk. Wäre es nach der DDR gegangen, hätte es in Kassel eine Dia-Show geben, mittels derer die Entwicklung der Kunst in der DDR gezeigt werden sollte, sowie verschiedene Filme. Es sollte der große Aufschlag der DDR werden – sicher auch, weil die documenta als Devisengeschäft gesehen wurde. Letztendlich ist das Zeigen von Filmen und Dias aber daran gescheitert, dass in Kassel kein Platz war. Lediglich 23 Werke der genannten Künstler wurden gehängt beziehungsweise zwei Skulpturen vor das Museum Fridericianum gestellt, unter anderem übrigens Fritz Cremers „Der Aufsteigende“, von dem 1975 bereits ein Abguss an die UNO in New York von der DDR geschenkt worden war.

Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt: mit Christoph Tannert habe ich darüber diskutiert, wie weit der DDR-Beitrag von der Stasi lanciert wurde und wie viel Mitspracherecht die documenta-Macher überhaupt im Fall DDR hatten. Solche Diskussionen sind wichtig, denn sie zeigen, dass letztlich beide Seiten stets von sich behaupteten, den Hut aufzuhaben.

Mehr als diese Frage interessieren mich allerdings die Randentscheidungen, wer zum Beispiel de facto aus der DDR nach Kassel mitfuhr und wie man nachher in der DDR über die Beteiligung an der documenta sprach. Zum Beispiel hat die Berliner Zeitung geschrieben und es gab einen Fernsehbeitrag im DDR-TV. Aber es war relativ wenig. Nichtsdestotrotz durften 1977 recht viele Künstler:innen und Fachexperten zur documenta reisen. Zum Beispiel gab es eine sogenannte „Touristenreise“, in der gleichzeitig über 30 Vertreter:innen des Verbands Bildender Künstler der DDR nach Kassel entsendet wurden.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Oktober 2024, Text aktualisiert am 9. Juli 2025. Internetzugriffe zuletzt am 28. Oktober 2024, überprüft am 9. Juli 2025. Das Titelbild dieses Beitrags zeigt Besucher:innen vor Jo Jastrams „Die Ringer“ (1973) während des Aufbaus, Friedrichsplatz, documenta 6, 1977, documenta archiv / Foto: Hans Heinrich Braun (Thomas Michael Braun) © Jo Jastram / Susanne Wunderlich-Rast. Das Bild wurde für diesen Text von Alexia Pooth zur Verfügung gestellt.)