der Newsletter des Demokratischen Salons für April 2025 erscheint wenige Tage vor der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, in der vor 80 Jahren das Deutsche Reich endgültig kapitulierte und die Welt von der Nazi-Herrschaft in Europa befreit wurde. Krieg und Frieden, der Kampf gegen Autoritarismus und Totalitarismus bestimmen auch heute wieder Politik und Gesellschaft. In unserem Engagement für die freiheitliche Demokratie dürfen wir nicht nachlassen. Die Musikerin Sophie Auster, Tochter von Paul Auster und Siri Hustvedt, sagte in einem Gespräch für die Süddeutsche Zeitung mit Boris Hermann, dass sich die USA einerseits auf dem Weg in eine Diktatur befände, andererseits es jedoch einen Song von Sly and the Family Stone gebe, der Mut mache: „The Brave and Strong Will Survive“. Und das gilt nicht nur dort!

Das Editorial erörtert deutsche Debatten rund um Ost und West, verweist auf Hoffnungsschimmer in Kommunen und Zivilgesellschaft und formuliert einen klaren Auftrag, auch an die zukünftige Bundesregierung: „Ein Plädoyer für Selbstwirksamkeit“.

Weitere Inhalte der im April 2025 neu veröffentlichten Texte im Demokratischen Salon sind Einschätzungen nach der Bundestagswahl vom 23. Februar 2025 (Marina Weisband), die Utopie eines Helsinki 2.0 (Paul Schäfer), die Frage, wie sich Frauen in der Vergangenheit zu Krieg und Frieden positionierten (Christine G. Krüger und Victoria Fischer), ein Denkmal für Deserteure (nicht nur) in Bonn (Gerd Pütz) die Wiederentdeckung Galiziens (Alois Woldan), ein Überblick über Kindheitsgeschichte (Martina Winkler), ein Gespräch über Science Fiction als Instrument der Erkenntnis und ein Essay über Reisen in Welten jenseits unserer Zeit (Fritz Heidorn, zwei Texte) sowie eine Debatte über Utopien und Dystopien in Star Trek (Katja Kanzler und Sebastian Stoppe).

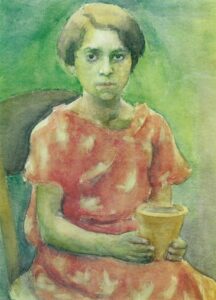

Marian Ruzamski, Jüdisches Mädchen im roten Kleid (Lejcia), unsigniert, undatiert, Aquarell 46×33 cm, Privatbesitz. © Zentrum für verfolgte Künste.

Nach den Kurzvorstellungen der neuen Texte lesen Sie Vorschläge zu Veranstaltungen und Ausstellungen, darunter zwei Aufführungen von „Wir werden wieder tanzen“ (beide in Köln), die feierliche Einweihung eines Gedenksteins für Polen 1939-1945 (Berlin), die Abschlussveranstaltung einer Reihe des Zentrums für Versöhnungsforschung, unter anderem mit Natan Sznaider (Bonn), die Jubiläumswoche des Science-Fiction-Clubs ANDYMON (Berlin), die Ausstellung „Kunst der Erinnerung“ mit Werken von Marian Ruzanski (Solingen), die Veranstaltungsreihe Gedenkanstoß der Stiftung EVZ, die Wanderausstellung „The Vicious Circle“ (Berlin), eine künstlerische Veranstaltung mit Diskussionen, Lesungen und Musik jüdischer Stimmen aus dem Ghetto Theresienstadt (Berlin), die Ausstellung „Heldinnen / Sheroes“ (Bonn), das 30jährige Jubiläum der von Thomas B. Schumann gegründeten Edition Memoria (Bonn), die Vorstellung des Buches „Brief an die Mutter“ von Bela Winkens in der Verbrecher Versammlung (Berlin) die „Linken Buchtage“ (Berlin), eine Werkausstellung von Sandra del Pilar (Soest), eine Ausstellung zum 150. Geburtstag von Thomas Mann (Lübeck), eine Ausstellung über einen neuen Blick auf den Tod (Frankfurt am Main), das Kunstfest Weimar und die Ausstellung „How To Catch A Nazi“ (Potsdam).

Die Leseempfehlungen und Hintergrundinformationen bieten Informationen über die Aktion „50 Klaviere für Alon Ohel“, den Prozess zum antisemitischen Angriff auf Lahav Shapira, Statistiken zur Gewalt gegen Journalist:innen, die Gewaltgeschichte der ersten fünf Jahre der Weimarer Republik, transparente Bürgerinformation in Eschwege, die Jenaer Erklärung „Europa gemeinsam stark machen“, verschiedene Seiten der Bürokratie (zwei Texte), Kultur in Bundes- und Landeshaushalten sowie im Koalitionsvertrag (zwei Texte), Trumps Haltung zum Antisemitismus, Präsidentschaftswahlen in Polen (zwei Texte), die nicht gehaltene Rede von Omri Boehm in Buchenwald, Rechtsextremisten zu Besuch in Israel und ein Erklärung von Eva Illouz, den Aufstand von Palästinensern in Gaza gegen die Hamas, das überraschende Wahlverhalten von Muslim:innen in Deutschland, Islamismus, Kriegsfotografie in der Ukraine, Putins Propaganda-Strategie, das Politikverbot für Marine Le Pen (zwei Texte) und zu einer weiterer Übersetzung eines Beitrags im Demokratischen Salon ins Ukrainische.

Die neuen Texte im Demokratischen Salon:

Marina Weisband plädiert: „Selbstwirksamkeit schafft Resilienz“. Das ist der Auftrag für Demokrat:innen nach den jüngsten Wahlen. Gegen Autoritarismus und „Selbstentmächtigung“ helfen eine Stärkung der Zivilgesellschaft und der Partizipation in Schulen, Betrieben, Kommunen. Wir müssen „die Menschen annehmen, die Ideologie ablehnen“. Marina Weisband plädiert für ein Verbot der AfD, aber die demokratischen Parteien müssen attraktiver werden. (Rubriken: Liberale Demokratie, Treibhäuser, Jüdischsein)

Marina Weisband plädiert: „Selbstwirksamkeit schafft Resilienz“. Das ist der Auftrag für Demokrat:innen nach den jüngsten Wahlen. Gegen Autoritarismus und „Selbstentmächtigung“ helfen eine Stärkung der Zivilgesellschaft und der Partizipation in Schulen, Betrieben, Kommunen. Wir müssen „die Menschen annehmen, die Ideologie ablehnen“. Marina Weisband plädiert für ein Verbot der AfD, aber die demokratischen Parteien müssen attraktiver werden. (Rubriken: Liberale Demokratie, Treibhäuser, Jüdischsein)

- Paul Schäfer erörtert die Frage „Jalta oder Helsinki?“. Zurzeit scheinen Großmächte sich die Welt zu Lasten kleinerer Staaten aufteilen zu wollen, wie dies in Jalta 1945 geschah. Es geht in Außen- und Verteidigungspolitik nicht nur um eine eingrenzbare territoriale Frage, sondern um grundlegende Sicherheitsgarantien für Europa: „Ohne Solidarität mit der Ukraine gibt es keine europäische Sicherheit.“ Insofern wäre ein Helsinki 2.0 „die beste Perspektive“. (Rubriken: Europa, Osteuropa, Weltweite Entwicklungen)

- Christine G. Krüger und Victoria Fischer befassen sich in „Versöhnerinnen?“ mit Zuschreibungen weiblicher Friedfertigkeit. Sie analysieren Texte von Henri Dunant, aus deutschen Zeitungen zum deutsch-französischen Krieg 1870-1871, von Jean Giraudoux sowie von Lida Gustava Heymann und Virginia Woolf. Wie kann Versöhnung gestiftet werden oder gibt es auch ein „Recht auf Unversöhnlichkeit?“ Feministinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sahen „die Friedensfrage als Geschlechterfrage“. (Rubriken: Gender, Treibhäuser)

- Gerd Pütz erinnert an das immer wieder vernachlässigte Gedenken an Deserteure: „Ein Denkmal für Deserteure“. Nach 25 Jahren erhält auch Bonn ein Denkmal für Deserteure. Mehmet Aksoy, der bereits das Denkmal für den unbekannten Deserteur in Potsdam gestaltete, erhält den Auftrag. In mehreren deutschen Städten gibt es solche Denkmäler, auch in La Spezia für einen jungen Mann aus Bremen, der sich der italienischen Resistenza anschloss und in beiden Städten geehrt wird. (Rubriken: Liberale Demokratie, Treibhäuser)

- Alois Woldan, Slavist aus Wien, schickt uns auf „Eine literarische Zeitreise nach Galizien“. Er beschreibt die Entstehung des Namens „Galizien“, seine Popularisierung durch Claudio Magris und Joseph Roth und stellt zwei nach wie vor einzigartige Anthologien mit zahlreichen Texten der vielsprachigen literarischen Tradition Galiziens aus den Jahren 2012 und 2014 vor. Galizien wurde zum Mythos und Traumland, war aber auch Schauplatz des brutalen Ersten Weltkriegs. (Rubriken: Osteuropa, Jüdischsein)

Martina Winkler, Historikerin an der Universität Kiel, erläutert Grundlagen der Kindheitsgeschichte als eigener Disziplin. In „Politikum Kindheit“ spricht sie über Entwicklungen im bürgerlichen 19. Jahrhundert und nach 1945, insbesondere in der damaligen Tschechoslowakei. Welcher Platz wird Kindern in der Öffentlichkeit zugewiesen? Wird ihnen Teilhabe zugestanden? Die Romantisierung von Kindheit in Filmen und Literatur schafft Nischen und fungiert als Form von Eskapismus und subtiler Exklusion. (Rubrik: Kinderrechte)

Martina Winkler, Historikerin an der Universität Kiel, erläutert Grundlagen der Kindheitsgeschichte als eigener Disziplin. In „Politikum Kindheit“ spricht sie über Entwicklungen im bürgerlichen 19. Jahrhundert und nach 1945, insbesondere in der damaligen Tschechoslowakei. Welcher Platz wird Kindern in der Öffentlichkeit zugewiesen? Wird ihnen Teilhabe zugestanden? Die Romantisierung von Kindheit in Filmen und Literatur schafft Nischen und fungiert als Form von Eskapismus und subtiler Exklusion. (Rubrik: Kinderrechte)

- Fritz Heidorn wagt eine literarische Reise in Welten jenseits unserer Zeit: „Die erste und die letzte Menschheit“. Was geschah, was wird geschehen, vor und nach dem „Anthropozän“? Den Begriff prägten Paul Crutzen und Eugene F. Stoermer. Es ist ein Thema in Wissenschaft und Literatur, von Michael Crichton und Who oder der Perry Rhodan Reihe bis hin zu Büchern von Cixin Liu oder Klaus Seibel. Es ist nicht nur eine technologische, sondern gleichermaßen eine ethische Frage. (Rubrik: Science Fiction)

- Fritz Heidorn hat mit den beiden Science-Fiction-Autoren Klaus Seibel und Philip P. Peterson über „Science Fiction – Instrument der Erkenntnis“ Denn Science Fiction thematisiert grundlegende philosophische Fragen der Zukunft. Beide Autoren berufen sich auf eine Fülle von literarischen Beispielen. Am Ende des Beitrags finden Sie zum Weiterlesen eine Aufstellung der Beiträge von Fritz Heidorn im Demokratischen Salon und seiner Essaybände, die bei Dieter von Reeken und Hirnkost erschienen sind. (Rubrik: Science Fiction)

- Katja Kanzler und Sebastian Stoppe kommentieren ihren jüngsten Sammelband über Star Trek aus kultur- und politikwissenschaftlichen Perspektiven: „Utopisch oder dystopisch? Realistisch!“ Star Trek ist Spiegel der Zeit, seit über 60 Jahren. Im 21. Jahrhundert wirkt Star Trek dunkler, dystopischer und dennoch dominiert die humanistische Botschaft. Race, Gender, Artificial Intelligence, Genozide werden in einer selbstreflexiven Erzähltechnik durchdekliniert. Aber Star Trek ist auch Produkt seiner Fans. (Rubriken: Science Fiction, Weltweite Entwicklungen)

Veranstaltungen mit Beteiligung des Demokratischen Salons:

„We will dance again“ – das ließ sich Mia Schem (21) nach ihrer Befreiung aus der Hamas-Gefangenschaft auf den Arm tätowieren. Sophie Brüss, Jürgen Reinecke und Norbert Reichel haben das etwa 70minütige Programm der Szenischen Collage „Wir werden wieder tanzen“ entworfen, mit Songs von Leonard Cohen und Antilopen Gang, Gedichten von Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Selma Meerbaum-Eisinger und anderen, eigens für die Veranstaltung geschriebenen Szenen sowie Testimonials von (nicht nur) jüdischen Autor:innen. Träger ist der Theater- und Musikverein NRW e.V. Nach der Premiere vom 8. Oktober 2024 in der Synagogengemeinde Köln und acht weiteren Vorführungen gibt es zwei weitere Veranstaltungen am Mai 2025, 19.00 Uhr und am 13. Juni 2025, 20.00 Uhr im Kölner Horizont-Theater (Thürmchenswall 25, 50688 Köln). Das Projekt wird von der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten gefördert.

„We will dance again“ – das ließ sich Mia Schem (21) nach ihrer Befreiung aus der Hamas-Gefangenschaft auf den Arm tätowieren. Sophie Brüss, Jürgen Reinecke und Norbert Reichel haben das etwa 70minütige Programm der Szenischen Collage „Wir werden wieder tanzen“ entworfen, mit Songs von Leonard Cohen und Antilopen Gang, Gedichten von Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Selma Meerbaum-Eisinger und anderen, eigens für die Veranstaltung geschriebenen Szenen sowie Testimonials von (nicht nur) jüdischen Autor:innen. Träger ist der Theater- und Musikverein NRW e.V. Nach der Premiere vom 8. Oktober 2024 in der Synagogengemeinde Köln und acht weiteren Vorführungen gibt es zwei weitere Veranstaltungen am Mai 2025, 19.00 Uhr und am 13. Juni 2025, 20.00 Uhr im Kölner Horizont-Theater (Thürmchenswall 25, 50688 Köln). Das Projekt wird von der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten gefördert.

Veranstaltungen und Ausstellungen:

- Gedenkstein für Polen 1939-1945: Am Mittwoch, dem 16. April 2026, wurde ein knapp 30 Tonnen wiegender Findlingsstein auf das Gelände der ehemaligen Kroll-Oper in Berlin gehievt, der „Gedenkstein für Polen 1939 – 1945“. Dieser Stein findet seinen Platz in einer landschaftsarchitektonisch gestalteten Umgebung und erinnert an das millionenfache Leid von Menschen, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges und der deutschen Besatzung wurden. In der Kroll-Oper hielt Adolf Hitler am 1. September 1939 vor dem Reichstag eine propagandistische Rede über den deutschen Überfall auf Polen. Der Gedenkstein wird als Initiative der Zivilgesellschaft vom Deutschen Polen-Institut errichtet. Die Aktion versteht sich als Platzhalter für ein künftiges Erinnerungszeichen der Bundesrepublik Deutschland: Dieses soll aus einem Denkmal und aus einem Deutsch-Polnischen Haus als Ort für Ausstellungen, Bildungs- und Begegnungsprogramme bestehen. So hatte es das Bundeskabinett im Juni 2024 bereits beschlossen, der neue Bundestag muss sich mit dem Vorhaben noch beschäftigen. Der Gedenkstein für Polen entsteht in enger Abstimmung und mit Unterstützung der Berliner Senatskanzlei, der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas / Stabsstelle Deutsch-Polnisches Haus, der Botschaft der Republik Polen, dem Auswärtigen Amt, dem Beauftragten der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen sowie mit Förderung der LOTTO-Stiftung Berlin und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die feierliche Enthüllung ist für die erste Mai-Hälfte geplant. Weitere Informationen auf der Seite des Deutschen Poleninstituts.

Versöhnungsforschung: Das Theater Bonn und das Zentrum für Versöhnungsforschung der Universität Bonn laden ein zur Gesprächsreihe „Versöhnung – eine Utopie?“. Debattiert werden politische, historische und theologische Perspektiven. Schauspieler:innen des Bonner Ensembles begleiten die Vorträge mit literarischen und szenischen Beiträgen. Die Abschlussveranstaltung findet am 4. Mai 2025, 20.00 Uhr, in der Werkstattbühne (hinter dem Opernhaus) statt: „60 Jahre Deutsch-Israelische Beziehungen“ mit Natan Sznaider, Universität Tel Aviv, und Hans-Georg Soeffner, Universität Bonn.

- Jubiläumswoche ANDYMON: An fünf Tagen in Folge feiert der Science-Fiction-Club ANDYMON in einer „Phantastischen Woche“ seinen 40. Geburtstag. Am 5. Mai 2025 stellt Bernhard Kegel seinen in Berlin handelnden SF-Roman „Gras“ vor. Am 6. Mai spricht Ulrich Köhler vom DLR-Institut Berlin zum Thema: „Asteroiden auf Kollisionskurs mit der Erde: Was kann man dagegen tun?“ Am 7. Mai ist die IT-Expertin Aleksandra Sowa zum Thema „KI und Roboter in der Politik zu Gast. Michael Wehren stellt am 8. Mai das Buchprojekt ANDYMONaden vor, mit Erzählungen neuer junger Autor:innen rund um den Roman „Andymon“ von Angela und Karlheinz Steinmüller. Mit dabei sind Aiki Mira und Zara Zerbe. Den Abschluss bildet am 9. Mai 2025 die Finissage der Ausstellungen „Leseland DDR“ und „Science Fiction in der DDR“. Alle Veranstaltungen in den Räumen des Kulturhauses in der Ernststraße 14-16, 12437 Berlin (Treptow), jeweils um 19 Uhr.

- Die Kunst der Erinnerung: Das Solinger Zentrum für verfolgte Künste erinnert in einer Ausstellung an Marian Ruzamski (1869-1945). Die Ausstellung wird am 8. Mai 2025 eröffnet. Sie ist bis zum 14. September 2025 zu sehen. Initiator der Ausstellung war der große Zeitzeuge und Auschwitz-Überlebende Marian Turski sel. A., der am 18. Februar 2025 verstorben ist. Ihm ist die Ausstellung gewidmet. Über 130 Kunstwerke werden erstmals in einer großen Gesamtschau gezeigt, von frühen Zeichnungen aus seinem Kunststudium an der Akademie der Künste in Krakau bei Jacek Malczewski über Arbeiten aus der Gefangenschaft während des Ersten Weltkriegs, Werke aus der Zwischenkriegszeit bis hin zu den erschütternden Porträts, die Ruzamski im Lager-Krankenbau des Konzentrationslagers Auschwitz schuf – die von ihm so betitelte „Auschwitz-Mappe“. Diese 47 Porträts bilden den tragischen Höhepunkt seines Werks – ein polnisches Guernica, ein Denkmal gegen das Vergessen. Die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Tarnowski-Schlossmuseum in Tarnobrzeg und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Sie wird von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf, der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen sowie weiteren Förderern unterstützt. Im Herbst 2025 wandert die Ausstellung nach Tarnobrzeg, der letzten Heimat Ruzamskis, und im Frühjahr 2026 in den Palast der Schönen Künste in Krakau, wo der Künstler im Jahr 1925 seine letzte Einzelausstellung hatte.

- Bildungsagenda-Projekt Gedenkanstoß: In den kommenden Wochen und Monaten plant die Stiftung EVZ mit dem Projekt „Gedenkanstoß“ eine Tour durch sechs Städte – Dortmund, Bremen, Chemnitz, Pasewalk, Karlsruhe und Nürnberg – sowie eine begleitende Social Media-Kampagne und ein umfangreiches E-Learning Format für Engagierte. Anlass ist die am 29. April 2025 in der Topographie des Terrors von der Stiftung EVZ und dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld unter Leitung von Jonas Rees vorgestellte Gedenkanstoß MEMO-Studie 2025 (Multidimensionaler Erinnerungsmonitor) Hier die Termine: Mai 2025, 18.30 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund: „Der Nationalsozialismus, der Fußball und die Aufarbeitung. Unter anderem geht es um folgende Fragen: „Wie wurde der Fußball im Nationalsozialismus instrumentalisiert, wie gehen die Vereine heute damit um und was geht das die Fans an?“ (Anmeldeformular für Dortmund). 12. Juni 2025, 18.30 Uhr im Kultzentrum Kokoon in Bremen: Wessen Verantwortung? Wie sich Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft verändert. Grundlegende Fragen: „Welche Rolle spielt die Erinnerung an die NS-Zeit in einer vielfältigen Gesellschaft? Wie verändert Migration unsere Art, zu erinnern?“ (Anmeldeformular für Bremen). 26. Juni 2025, 18.30 Uhr im Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Chemnitz: Gegen Leerstellen der Erinnerung – Hinsehen, erinnern, handeln. Grundlegende Fragen: „Welche Geschichten von NS-Verfolgten sind bekannt – und welche fehlen? Wie beeinflusst unser Erinnern, ob wir Ausgrenzung heute erkennen – oder übersehen?“ (Anmeldeformular für Chemnitz). Die Termine in Pasewalk und Karlsruhe stehen noch nicht fest. In Nürnberg findet am 22. November 2025, 16 Uhr, im Memorium Nürnberger Prozesse statt. Das Projekt Gedenkanstoß wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

- The Vicious Circle: Die Wanderausstellung des National Holocaust Museum ist bis zum 23. Mai 2025 im Rathaus Berlin-Neuköllln zu sehen. Die Ausstellung zeigt fünf Geschichten aus fünf jüdischen Gemeinden (Berlin, Bagdad, Kielce in Polen, Aden im Jemen, und Südisrael) in einer eindrucksvollen Installation: Mit Texten und fünf großen Videobildschirmen, fünf originalen Objekten, die von liebevoller Hingabe, Kreativität und friedlicher Koexistenz zeugen. Es waren fünf Pogrome (1938, 1941, 1946, 1947 und 2023), fünf falsche Propheten, deren falsche Befreiungsversprechen diese Pogrome auslösten. Eines der Objekte ist die „Schmetterlingsbrille“ von Shlomo Mansour, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas angegriffen, geschlagen und verschleppt wurde. Er galt lange als mit 86 Jahren älteste Person in Geiselhaft der Hamas. Am 11. Februar 2025 bestätigten die IDF seinen Tod. Er wurde wohl schon am 7. Oktober 2023 ermordet. Weitere Details der Ausstellung auf der Seite des Hauses der Wannsee-Konferenz.

- Jüdische Stimmen aus dem Ghetto Theresienstadt: Das Leo-Baeck-Institut New York / Berlin lädt unter anderem gemeinsam mit der Botschaft der Tschechischen Republik, dem Österreichischen Kulturforum und der Claims-Konferenz am 8. Mai 2025, 19 Uhr in der Österreichischen Botschaft Berlin (Stauffenbergstraße 1, 10785 Berlin) zu einem Gespräch mit der Shoah-Überlebenden Michaela Vidláková ein: „Hinaus durch den Stacheldrahtzaun, hinaus in die Freiheit“. Michaela Vidláková wurde 1936 in Prag und kurz vor ihrem sechsten Geburtstag mit ihren Eltern nach Theresienstadt verschleppt. Am 8. Mai 1945 wurde sie gemeinsam mit anderen Überlebenden durch die Sowjetarmee befreit. Heute leben sie in Prag. Texte der im Ghetto Theresienstadt internierten Künstlerinnen und Künstler Alice Herz-Sommer, Paul Aron Sandfort, Leo Strauss, Viktor Ullmann und Ilse Weber werden von der österreichischen Staatsschauspielerin Christine Ostermayer und dem Gründungsintendanten der Elysium Theater Company New York Gregorij von Leïtis vorgetragen. Die Mezzosopranistin Neelam Brader trägt begleitet von der Pianistin Masha Yulin Lieder aus dem Ghetto Theresienstadt vor. Um Anmeldung wird gebeten.

Heldinnen: Am 11. Mai 2025 wird um 13 Uhr im Bonner Frauenmuseum (Im Krausfeld 10, 53111 Bonn) die Ausstellung „Heldinnen / Sheroes“ eröffnet. Sie ist bis zum 31. Dezember 2025 zu sehen (Dienstag bis Samstag 14.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr). Sie wurde von Marianne Pitzen und Regina Hellwig-Schmid kuratiert. Über 50 Künstlerinnen zeigen ihre Sicht auf Hunderte Frauen, die sich für die Demokratie, für die Freiheit engagierten, dabei oft ihr Leben und ihre eigene Freiheit riskierten, 1848, im Kaiserreich, in der NS-Diktatur, in den USA, in Afghanistan und anderswo. Darunter sind mehrere Trägerinnen des Friedensmodellpreises wie Bertha von Suttner und Malala Yousafzai beziehungsweise des Alternativen Modellpreises wie die Gründerin von medica mondiale Monika Hauser. Unter den Künstlerinnen sind unter anderem Marina Abramović, Nicole Günther, Sandra del Pilar, Pussy Riot und Yasemin Yilmaz Zsuzsi.

Heldinnen: Am 11. Mai 2025 wird um 13 Uhr im Bonner Frauenmuseum (Im Krausfeld 10, 53111 Bonn) die Ausstellung „Heldinnen / Sheroes“ eröffnet. Sie ist bis zum 31. Dezember 2025 zu sehen (Dienstag bis Samstag 14.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr). Sie wurde von Marianne Pitzen und Regina Hellwig-Schmid kuratiert. Über 50 Künstlerinnen zeigen ihre Sicht auf Hunderte Frauen, die sich für die Demokratie, für die Freiheit engagierten, dabei oft ihr Leben und ihre eigene Freiheit riskierten, 1848, im Kaiserreich, in der NS-Diktatur, in den USA, in Afghanistan und anderswo. Darunter sind mehrere Trägerinnen des Friedensmodellpreises wie Bertha von Suttner und Malala Yousafzai beziehungsweise des Alternativen Modellpreises wie die Gründerin von medica mondiale Monika Hauser. Unter den Künstlerinnen sind unter anderem Marina Abramović, Nicole Günther, Sandra del Pilar, Pussy Riot und Yasemin Yilmaz Zsuzsi.

- 30 Jahre Edition Memoria: Am 13. Mai 2025, 19 Uhr, gibt es im Bonner Haus der Bildung (Mülheimer Platz 1) auf Einladung des Literaturhauses und der Stadtbibliothek Bonn eine Feier zum 30-jährigen Bestehen der Edition Memoria. Gründer und Eigner des Verlags ist Thomas B. Schumann, vielleicht der bedeutendste Sammler von Literatur und Kunst in Deutschland, vor allem von Künstler:innen und Literat:innen, die in der Nazi-Zeit ins Exil flüchten mussten. Zu seiner Sammlung gehören auch zahlreiche Dokumente und Nachlässe. Thomas Kliemann, Kunsthistoriker und Feuilleton-Chef des Bonner Generalanzeigers, wird moderieren. Im Demokratischen Salon wurde die Sammlung von Jürgen Repschläger vorgestellt, der maßgeblich zur Konzeption eines der anspruchvollsten Kulturprojekte in Bonn beigetragen hat und sich nach wie vor dafür einsetzt, es umzusetzen: das Forum Exil-Kultur. Karten gibt es im Vorverkauf über Bonnticket zu 16 EUR (Ermäßigungen 12,80 EUR und 8 EUR), an der Abendkasse zu 18, 14 beziehungsweise 10 EUR.

Verbrecher Versammlung: Am 13. Mai 2025 findet in der Fahimi Bar (Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin) die Verbrecher Versammlung statt, bei der Esther Becker, Dilek Güngör, Manja Präkels und Anke Stelling das Buch „Brief an die Mutter“ der Holocaustüberlebenden Bela Winkens vorstellen. In diesem Buch erzählt sie ihrer Mutter, die wie die ganze Familie von den Nazis ermordet wurde, was ihr dort passierte, was nach dem Krieg geschah – und wie der Nazismus weiterwirkt. Bela Winkens ist heute 84 Jahre alt und lebt in Düsseldorf.

Verbrecher Versammlung: Am 13. Mai 2025 findet in der Fahimi Bar (Skalitzer Str. 133, 10999 Berlin) die Verbrecher Versammlung statt, bei der Esther Becker, Dilek Güngör, Manja Präkels und Anke Stelling das Buch „Brief an die Mutter“ der Holocaustüberlebenden Bela Winkens vorstellen. In diesem Buch erzählt sie ihrer Mutter, die wie die ganze Familie von den Nazis ermordet wurde, was ihr dort passierte, was nach dem Krieg geschah – und wie der Nazismus weiterwirkt. Bela Winkens ist heute 84 Jahre alt und lebt in Düsseldorf.

- Linke Buchtage: Vom 23. bis zum 25. Mai 2025 findet in Berlin die Buchmesse „Linke Buchtage“ statt. Die Buchmesse findet seit 2003 regelmäßig statt und verfolgt das Ziel des Austauschs zwischen Verlagen, Künstler:innen, Literat:innen und Netzwerken. Der Verbrecher Verlag, stets verlässlicher Partner des Demokratischen Salons, stellt dort zum Beispiel das Buch „Antisemitismus und die AfD“ von Stefan Dietl und den Sammelband „Neon / Grau“ von Anna Lux und Jonas Brückner. Weitere Veranstaltungen eröffnen uns die antisemitische Wohnungspolitik 1933 bis 1945 (Akim Jah, Metropol Verlag), führen uns auf die Spuren linker Afrikaner:innen in Hamburg (Johannes Tesfai und Josephine Akinyosoye, Assoziation A), diskutieren das Verhältnis von Religion und Demokratie in den USA (Stephanie Coché, Hamburger Edition), zeigen anarchistischen Widerstand gegen die russische Staatsgewalt (Valérie Brosch, Unrast) beziehungsweise stellen uns zoraLit, eine Genossenschaft für den Literaturbetrieb vor (Alyssa Fenner und Sabina Everts). Ein regelmäßiger Bestandteil ist die Ausstellung „Gerahmte Diskurse“ über Comics und Graphic Novels. Alle Veranstaltungen finden in den Räumen des Kreuzberger Mehringhofs statt (Gneisenaustr. 2A, 10961 Berlin, 2. Hinterhof, zu erreichen über den nah gelegenen U-Bahnhof Mehringdamm mit den Linien U6 und U7, Aufzug vorhanden).

- „Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten“: Die große Werkausstellung von Sandra del Pilar, die 2024 im Kunstmuseum Moritzburg in Halle gezeigt wurde, wird ab dem 25. Mai 2025 (Vernissage um 11.00 Uhr) in Soest im Museum Wilhelm Morgner zu sehen sein. Zu sehen ist ein Querschnitt ihres Werks, das sie im Demokratischen Salon bereits mehrfach vorgestellt hat, unter anderem in den Gesprächen mit den Überschriften „Nur wenn man etwas zeichnet oder malt, wird man es nicht vergessen“ und „Malintzin, Übersetzerin, Kriegerin, Politikerin“.

- 150 Jahre Thomas Mann: Zum 150. Geburtstag von Thomas Mann wurde am 6. Juni 2025 in der Kirche St. Aegidien eine Ausstellung des Buddenbrookhauses unter dem Titel „Meine Zeit – Thomas Mann und die Demokratie“ eröffnet. Geladen sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Daniel Günther, die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal. Am Abend wird Frido Mann, Enkel von Thomas Mann, im Theater Lübeck im Rahmen des „Konzert seines Lebens“ der Lübecker Philharmoniker eine Rede halten, in dem Stücke zu hören sind, die Thomas Mann besonders schätzte. Die Ausstellung selbst ist bis zum 18. Januar 2026 im St. Annen-Museum Lübeck (St. Annen-Str. 15, 23552 Lübeck) zu sehen. Sie wird durch Literarische Stadtspaziergänge auf den Spuren von Thomas Mann durch die Altstadt, einen Podcast des Buddenbrookhauses und Workshops zu politischer Sprache für Schüler:innen und ein Kinderhörspiel ergänzt. Die Reihe „Vier gewinnt. Re-Read Thomas Mann“ widmet sich seinen bekanntesten Erzählungen. Weitere Veranstaltungen beleuchten seine großen Romane von den „Buddenbrooks“ bis zu den „Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull“. Eine internationale Tagung vom 5. bis zum 8. Juni 2025 befasst sich mit Thomas Manns Weltgeltung und seinem Kosmopolitismus. Es gibt einen begleitenden Ausstellungskatalog.

Ein Blick auf das Ende des Lebens: Die Ausstellung „Im Angesicht des Todes – Blicke auf das Lebensende“ ist bis zum 6. Juli 2025 im Jüdischen Museum Frankfurt am Main zu sehen. Sie ist die erste kulturgeschichtliche Ausstellung zu jüdischen Praktiken des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer. Das bei Hentrich & Hentrich erschienene Buch zur Ausstellung wurde von Erik Riedel, Sara Soussan und Mirjam Wenzel kuratiert. Es rückt die gezeigten Kunstwerke, Medien und Objekte in einen anthropologischen und philosophischen Zusammenhang. In 17 Beiträgen präsentieren Expertinnen und Experten neue medizinische Forschungsergebnisse, diskutieren ethische Fragen, erörtern religionsvergleichende Perspektiven oder zeichnen nach, welche Rolle der Tod in Kunst- und Kulturgeschichte spielt. Mit seinem multiperspektivischen Ansatz eröffnen Buch und Ausstellung einen neuen Zugang zur letzten Passage des Lebens. Der Band ist auch in englischer Sprache erhältlich. Das Jüdische Museum bietet darüber hinaus eine Führung über eine eigene App.

- Kunstfest Weimar 2025: Der Vorverkauf läuft. Thema sind „Taiwan, Südafrika und ein ganz lokaler Star“. Das Kunstfest wird vom 20. August bis zum 7. September 2025 In den vergangenen Spielzeiten gab es Rekord-Besuchszahlen. In der Pressemitteilung kündigte Kunstfest-Leiter Rolf C. Hemke (er hat die Philosophie des Kunstfestes im Demokratischen Salon vorgestellt) unter anderem folgende Vorstellungen an: Gregory Maqoma und sein Tanzensemble (der Festivalhit „CION“ (2022) ist vielen Zuschauer:innen noch in bester Erinnerung) zeigen „Genesis – The Beginning and End of Time“ (30. August 2025, 18:00 Uhr und Sonntag, 31. August, 20:00 Uhr, DNT Großes Haus) erneut mit dem Komponisten Nhlanhla Mahlangu zusammen, um Rhythmen und Melodien zu vertanzen, die von der Lebendigkeit und Virtuosität der Kulturen Südafrikas durchdrungen sind – mit acht Tänzer:innen und polyphoner Live-A cappella eines achtköpfigen Chores. Ein weiterer Höhepunkt ist die Familien-Produktion des FOCASA Circus aus Taiwan. Die europäische Erstaufführung „Moss“ (deutsch: Moos) ist eine Zusammenarbeit mit dem deutsch-taiwanesischen Choreografie-Duo Peculiar Man Jan Möllmer und Tsai-Wei Tien, beide eng mit dem Tanztheater Pina Bausch verbunden (23. August 2025, 18:00 Uhr, und 24. August, 16:00 Uhr, DNT Großes Haus). 2024 bekam das Publikum in zwei völlig ausverkauften Konzerten nicht genug von Martin Kohlstedt! Natürlich ist der Bauhaus-Uni-Absolvent und „Local Hero“ Weimars auch beim Festival 2025 mit dabei – Open Air auf der Seebühne im Weimarhallenpark. Der Komponist, Pianist und Produzent schart ein Publikum aus Hoch- und Clubkultur um sich. Ihm gelingt es, akustisches Klavier und Electronica miteinander zu verbinden. „Martin Kohlstedt Live“ (Freitag, 22. August, 20.30 Uhr) ist das einzige Konzert des Künstlers in Thüringen im Jahr 2025. Tickets unter 03643 / 755334 oder kunstfest-weimar.de. Das volle Kunstfest-Programm geht ab Anfang Juni online.

- Ausstellung über Ergreifung und Prozess Adolf Eichmanns: Im Filmmuseum Potsdam ist bis zum 1. Februar 2026 die Multimedia-Ausstellung „How To Catch a Nazi“ zu sehen. Sie zeigt, wie der israelische Geheimdienst Mossad und der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer im Jahr 1960 Adolf Eichmann in Argentinien ausfindig machten, wie seine Entführung nach Israel durchgeführt und wie ihm schließlich der Prozess gemacht wurde. Es war der erste große Prozess, in dem Opfer des Holocaust vor der Weltöffentlichkeit Zeugnis von den Verbrechen der Nazis ablegten. Kurator ist Avner Abraham, ehemaliger Mossad-Agent. Die Ausstellung stammt aus Israel und den USA und wurde von der Adolf Rosenberger gGmbH erstmalig nach Deutschland gebracht, zunächst nach München. Der Film „Operation Finale“ ist auch bei Netflix im Programm. Lena Schneider berichtete im Tagesspiegel. Sie zitiert den Historiker Frank Bajohr, die Ausstellung enthalte „zwei zentrale Botschaften. Es sei wichtig, ‚die Frage zu stellen, wer die Opfer zu Opfern gemacht hat.‘ Es könne nicht sein, der Opfer zu gedenken, aber zu sagen: ‚Opa war kein Nazi.‘ Zweitens, mit Verweis auf Fritz Bauer, der Eichmanns Aufenthaltsort an den Mossad weitergab: ‚Das Beispiel Eichmann zeigt, dass Gerechtigkeit manchmal etwas ungerade Wege gehen muss.‘ (…) Vielleicht, so Bajohr, würden sich russische Soldaten und deren Befehlshaber dereinst im Jahr 2080 auch dafür verantworten müssen, was 2022 in Butscha ‚Es ist nie zu spät.‘“ Weitere Informationen im Demokratischen Salon im Interview mit Christoph Rückel, der die Ausstellung nach Deutschland holte: „Zivilcourage und Rechtsstaat“.

Leseempfehlungen und Hintergrundinformationen:

- 50 Klaviere für Alon Ohel: Der Pianist Alon Ohel ist nach wie vor in der Gewalt der Hamas. Seine Mutter Idit Ohel setzt sich weltweit für seine Befreiung ein. Amelie Botbol berichtete auf mena-watch – eine Übernahme vom Jewish News Syndicate – über eine Aktion, in der 50 gelbe Klaviere, davon 34 in Israel, aufgestellt wurden, um an Alons Schicksal zu erinnern. „Alon, du bist nicht allein.“ So war auf den Klavieren zu lesen. Seine Verletzungen – so berichteten inzwischen befreite Geiseln – sind lebensgefährlich: „Er wird bis heute unter schlimmsten Bedingungen festgehalten. Er wurde geschlagen, ist mit Ketten an den Beinen fixiert und kann sich kaum bewegen. Er wird ausgehungert. Er schläft auf dem Boden und kennt den Unterschied zwischen Tag und Nacht nicht. Seine Entführer machen das Licht nicht aus, weil sie ihn foltern wollen.“ Noch sind 59 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen wohl 24 noch leben. Bring them home now! All of them!

- Haftstrafe gegen Mustafa A. in Berlin: Mustafa A. stand jetzt als Tatverdächtiger in Berlin vor Gericht und wurde am 17. April 2025 zu drei Jahren Haft verurteilt. Für den Tagesspiegel sprach Alexander Fröhlich mit seinem Opfer Lahav Shapira: „Ich hatte mehrere Metallplatten, ja fast einen halben Baumarkt im Gesicht. Das Metall wurde ein halbes Jahr nach der Tat entfernt. Es können sich immer noch Narben bilden, es dauert, bis alles verheilt. Meine Nase war komplett zermatscht, die Augenhöhle war gebrochen, eine Mittelgesichtsfraktur. Das war ein schmerzhafter, langwieriger Prozess. Und ich habe auch Glück gehabt. Ich hatte eine minimale Hirnblutung, das hätte für mich auch tödlich ausgehen können.“ Der Täter versuchte vergeblich, die antisemitische Motivation seiner Tat zu leugnen. Es sei ihm nur um Kommunikationsformen in einer von Lahav Shapira administrierten Whats-App-Gruppe gegangen. Er versuchte sogar, seinem Opfer Geld zuzustecken, was Lahav Shapira jedoch ablehnte. Lahav Shapira berichtet von einem Neonaziangriff auf seine Familie im Jahr 2010. Man habe seit dieser Zeit – jedoch nicht durchgängig – Personenschutz gehabt. Nach dem Angriff vom 2. Februar 2024 habe ihn die Uni-Leitung unterstützt, jedoch zuvor bei einer Hörsaalbesetzung im Dezember 2023 die Polizei wieder weggeschickt. Die Universität verhalte sich nicht kohärent und erwecke so den Eindruck, dass sie „sich um den Schutz jüdischer Studierender nicht wirklich kümmert.“ Lahav Shapira verweist auch darauf, dass ihm vorgeworfen wurde, die rechte Regierung in Israel zu unterstützen, was nicht stimmt. Im Gegenteil: „Ich habe in den Chats deutlich gemacht, dass ich im Nahostkonflikt sowohl für Zweistaatenlösungen einstehe und Mitleid mit Zivilisten in Gaza habe. Hass und Antisemitismus sind der falsche Weg, um Palästinenser zu unterstützen. Ich habe auch Posts gelöscht, wenn Nazikram geteilt beziehungsweise Inhalte der rechtsextremen Grauen Wölfe aus der Türkei geteilt werden. Oder wenn über Schulen in Neukölln rassistische Klischees bedient werden.“ Der Tatverdächtige hat sich inzwischen exmatrikuliert. Lahav Shapira hat auch die Universität verklagt, weil sie antisemitische Sprache zugelassen habe, die sich dann in Taten fortsetzte. Nach dem Angriff „hat sich die komplette Berliner Politik hingestellt und gesagt, der Angriff werde schnell und effektiv verfolgt. Das Gegenteil war der Fall. Bei der Polizei musste mein Anwalt schon stark nachhaken, dass das notiert wird, was ich sage. Auch sonst musste mein Anwalt Druck machen – zum Beispiel für eine rechtsmedizinische Untersuchung, damit die Auswirkungen des Angriffs festgestellt werden.“ Die Tat hätte am Landgericht verhandelt werden sollen, wurde jedoch wegen dortigem Personalmangel am Amtsgericht verhandelt. Wie schwierig die Beweisführung in einem solchen Fall ist, dokumentiert Jan Heidtmann in der Süddeutschen Zeitung. Antisemitische Äußerungen waren dem Angeklagten in der Vergangenheit wohl nicht nachzuweisen. Das bedeutet natürlich nicht, dass sein Angriff nicht antisemitisch motiviert gewesen sein könnte. Entscheidend für das Urteil war der Nachweis des antisemitischen Motivs, weil dann gemäß § 46 StGB eine Bewährungsstrafe – so der Vorsitzende Richter – nicht mehr in Betracht kam. Das Gericht ging in seiner Urteilsbegründung davon aus und ging im Strafmaß sogar über den Antrag der Staatsanwaltschaft (zwei Jahre und vier Monate Haft) hinaus.

- Gewalt gegen Journalist:innen: Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 89 tätliche Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten gezählt – doppelt so viele wie im Vorjahr. Nur im Corona-Jahr 2022 lag der Wert mit 103 Attacken höher. Reporter ohne Grenzen dokumentierte: Medienschaffende wurden geschlagen, zu Boden gestoßen, in die Genitalien getreten, mit Kaffeebechern, Eiern oder Pfefferspray attackiert. Weil sie ihrer Arbeit nachgingen. 66 der 89 Angriffe geschahen im Zusammenhang mit politischen Demonstrationen, 38 Fälle allein auf Nahost-Demonstrationen in Berlin, 21 weitere aus dem verschwörungstheoretischen und rechtsextremen Spektrum. Allein in Berlin zählte die Organisation 49 Fälle, in Sachsen und Bayern jeweils acht. Wie groß das Dunkelfeld ist, ist nicht ermittelbar. In Berlin sind in den letzten Wochen Plakate aufgetaucht, auf denen zum Mord an dem taz-Journalisten Nicholas Potter aufgerufen wird. Mehrere Zeitungen berichteten, darunter auch die Süddeutsche Zeitung. Die taz-Chefredaktion bezeichnete den Mordaufruf als „eine Stufe der Eskalation, an der jede Diskussion über legitime Kritik endet“, und fügte hinzu: „Seit Monaten schon wird Nicholas Potter auf Social-Media-Plattformen und mit Aufklebern an öffentlichen Orten angefeindet und bedroht. Letztere tauchten verstärkt nach einer Recherche des Kollegen über eine Plattform im russischen Propagandakomplex auf und sind im Ton des aggressiv-antiisraelischen Lager gehalten. Seine Berichterstattung soll offenbar durch Einschüchterung unterbunden werden.“

Gewaltgeschichte Weimars: Bonn war nicht Weimar, Berlin ist nicht Weimar. Es lohnt sich aber, die Weimarer Republik etwas genauer anzuschauen. Zunächst ist ihr Ruf schlechter als sie es wirklich war. Allerdings war sie von Anfang an durch Gewalt geprägt. Martin Sabrow gab 2023 bei Wallstein den Sammelband „Gewalt gegen Weimar – Zerreißproben der frühen Republik 1918 – 1923“ heraus, in dem sich 19 Wissenschaftler:innen dem Thema nähern. Es gibt übersichtliche Darstellungen verschiedener Aspekte, zum Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920, zu Grenzkämpfen in Schlesien, Posen und im Baltikum, zu kommunistischen wie zu nationalistischen Attentaten bis hin zum Hitlerputsch 1923, den Wolfgang Niess als „Spitze des Eisbergs“ Detailliert werden die Akteure beschrieben, Monarchisten, Freikorps, Kommunisten, die Organisation Consul, die für mehrere Morde verantwortlich war, so auch den Mord 1922 an Walter Rathenau. Mehrere Beiträge befassen sich mit der Rhetorik der Gewalt, zum Beispiel Sandra Maß mit der „Schwarze-Schmach-Kampagne“ und Alexander Gallus mit der Sprache des DNVP-Politikers Karl Helfferich. Andreas Wirsching zitiert in seinem Beitrag die Journalistin und Romanautorin Gabriele Tergit, die 1932 vom „Bürgerkrieg als Gewohnheit“ schrieb. Wer die aktuelle Politik in den 2020er Jahren verstehen will, kann fern aller Analogien vielleicht diese Formel verwenden. Wir leben nicht im Bürgerkrieg, wohl aber in einer gefährlichen Polarisierung, die sich nicht nur in Sprache ausdrückt. Die AfD ließe sich möglicherweise besser verstehen, wenn man sie mit der damaligen DNVP vergleicht, die sich schließlich den Nazis andiente, aber zunächst einen eigenen zumindest in der Rhetorik nicht weniger gewaltsamen Ton pflegte und gewalttätige Gruppen zumindest tolerierte. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, lese Martin Sabrows Buch über den Rathenaumord (Göttingen, Wallstein, 2022) oder die Chronik des Jahres 1923 von Marc Jones (deutsche Übersetzung: Berlin, Propyläen, 2023), der sich auch an dem Sammelband beteiligte und dort zeigt, dass das Jahr 1923 ein Schlüsseljahr war, nach dem sich die Weimarer Demokratie auch hätte stabilisieren können. Dass sie dies etwa sechs Jahre später nicht mehr tat, hatte viele Gründe, aber die Gewaltgeschichte Weimars ist einer der Faktoren. Zum Vermächtnis der in ihrer Bedeutung für das Grundgesetz unterschätzten Weimarer Reichsverfassung ist der Band „Das Wagnis der Demokratie“, herausgegeben von Horst Dreier und Christian Waldhoff (München, C.H. Beck, 2018) lesenswert.

Gewaltgeschichte Weimars: Bonn war nicht Weimar, Berlin ist nicht Weimar. Es lohnt sich aber, die Weimarer Republik etwas genauer anzuschauen. Zunächst ist ihr Ruf schlechter als sie es wirklich war. Allerdings war sie von Anfang an durch Gewalt geprägt. Martin Sabrow gab 2023 bei Wallstein den Sammelband „Gewalt gegen Weimar – Zerreißproben der frühen Republik 1918 – 1923“ heraus, in dem sich 19 Wissenschaftler:innen dem Thema nähern. Es gibt übersichtliche Darstellungen verschiedener Aspekte, zum Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920, zu Grenzkämpfen in Schlesien, Posen und im Baltikum, zu kommunistischen wie zu nationalistischen Attentaten bis hin zum Hitlerputsch 1923, den Wolfgang Niess als „Spitze des Eisbergs“ Detailliert werden die Akteure beschrieben, Monarchisten, Freikorps, Kommunisten, die Organisation Consul, die für mehrere Morde verantwortlich war, so auch den Mord 1922 an Walter Rathenau. Mehrere Beiträge befassen sich mit der Rhetorik der Gewalt, zum Beispiel Sandra Maß mit der „Schwarze-Schmach-Kampagne“ und Alexander Gallus mit der Sprache des DNVP-Politikers Karl Helfferich. Andreas Wirsching zitiert in seinem Beitrag die Journalistin und Romanautorin Gabriele Tergit, die 1932 vom „Bürgerkrieg als Gewohnheit“ schrieb. Wer die aktuelle Politik in den 2020er Jahren verstehen will, kann fern aller Analogien vielleicht diese Formel verwenden. Wir leben nicht im Bürgerkrieg, wohl aber in einer gefährlichen Polarisierung, die sich nicht nur in Sprache ausdrückt. Die AfD ließe sich möglicherweise besser verstehen, wenn man sie mit der damaligen DNVP vergleicht, die sich schließlich den Nazis andiente, aber zunächst einen eigenen zumindest in der Rhetorik nicht weniger gewaltsamen Ton pflegte und gewalttätige Gruppen zumindest tolerierte. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, lese Martin Sabrows Buch über den Rathenaumord (Göttingen, Wallstein, 2022) oder die Chronik des Jahres 1923 von Marc Jones (deutsche Übersetzung: Berlin, Propyläen, 2023), der sich auch an dem Sammelband beteiligte und dort zeigt, dass das Jahr 1923 ein Schlüsseljahr war, nach dem sich die Weimarer Demokratie auch hätte stabilisieren können. Dass sie dies etwa sechs Jahre später nicht mehr tat, hatte viele Gründe, aber die Gewaltgeschichte Weimars ist einer der Faktoren. Zum Vermächtnis der in ihrer Bedeutung für das Grundgesetz unterschätzten Weimarer Reichsverfassung ist der Band „Das Wagnis der Demokratie“, herausgegeben von Horst Dreier und Christian Waldhoff (München, C.H. Beck, 2018) lesenswert.

- Bürgerinformation in Eschwege: Die Stadt Eschwege präsentiert in einem digitalen Projektraum aktuelle und geplante Projekte, die darauf abzielen, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern, die Verwaltung zu modernisieren und die Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Stadtentwicklung einzubeziehen. Der Projektraum bietet dazu Informationen zu Fortschritt und Ergebnissen: Jederzeit kann der Status der Projekte eingesehen und so erfahren werden, woran die Stadtverwaltung aktuell arbeitet. (Quelle: ZMI-Newsletter)

- Starke Kommunen – starkes Europa: Das Präsidium des Rates der Gemeinden und Regionen Europas / Deutsche Sektion hat am 10. April 2025 die Jenaer Erklärung „Europa gemeinsam stark machen“ Dort heißt es unter anderem: „Kommunen sind die Grundpfeiler Europas“. Gefordert wird eine „zuverlässige, dezentrale Kohäsionspolitik“. Diese sei „Voraussetzung für Stabilität und Sicherheit“. Ein wichtiger Punkt sind auch die vielen europäischen Partnerschaften von Städten und Gemeinden. Auf der Seite des Rates finden Sie zahlreiche weitere Beschlüsse, auch zu Partnerschaftsgesuchen aus der Ukraine und die Europäische Gleichstellungscharta. (Dank für den Hinweis an den ZMI-Newsletter vom 13. April 2025).

- Bürokratie vs. Dilettantismus: Für die April-Ausgabe 2025 des Merkur schrieb Michel Küppers eine als „Marginalie“ veröffentlichten Artikel mit dem provokativen Titel „Mehr Bürokratie wagen“ (frei verfügbar). Er beginnt mit dem Verweis auf den im Merkur im April 2012 veröffentlichten Artikel von Ralph Bollmann „Lob der Bürokratie“, der ausgeführt habe, „dass Bürokratie keine hinreichende, wohl aber eine notwendige Bedingung für einen stabilen demokratischen Rechtsstaat und eine funktionierende Marktwirtschaft ist. Die Alternative zur bürokratischen Verwaltung sei die dilettantische.“ Bei allen Debatten um Bürokratieabbau fehle es in der Regel „an einer präzisen Begriffsbestimmung, an einer Messmethode für die Belastungen durch die Bürokratie.“ Michel Küppers nennt Beispiele wie die Abschaffung der Hotelmeldepflicht, die angeblich laut Bürokratieentlastungsgesetz IV die Hotels entlasten sollte, aber auf der anderen Seite jetzt eine gegebenenfalls anstehende Strafverfolgung erschwere. Ein weiteres Beispiel sei die Reduzierung von Aufbewahrungspflichten für Steuer- und Buchungsbelege von zehn auf acht Jahre, die lediglich die Steuerhinterziehung erleichtere. (Es ließe sich die Frage ergänzen, ob regelmäßige anzufertigende Nachhaltigkeitsberichte die Welt tatsächlich nachhaltiger machen oder nicht eher das Greenwashing fördern.) Dies sind keine Argumente gegen Bürokratieabbau, wohl aber für ein besonnenes Vorgehen jenseits vom Radikal-Populismus der Kettensägen-Rhetorik: „Die Frage, was als Bürokratie anzusehen ist, ist dann aber zwangsläufig von politischen Wertungen bestimmt.“ Schnell wird „Bürokratie“ zum Pauschalvorwurf. Daher sei „Vorsicht geboten. In diesem Fall sichert Bürokratie auch den Rechtsstaat, fördert den Klimaschutz und gewährleistet den sozialen Frieden.“ Marginale Kosten- und Zeitersparnisse sind nur eine Scheinlösung, sondern bestätigen lediglich ein „unspezifisches Ressentiment gegen ‚die Bürokratie‘“.

- Bürokratieabbau schafft Handlungsfähigkeit: Eine lohnenswerte Initiative ist die „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“ der früheren Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) und Peer Steinbrück (SPD), des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle und der Medienunternehmerin Julia Jäkel. In einem Gespräch mit Tina Hildebrandt und Mariam Lau für die ZEIT konstatierte Thomas de Maizière: „Und so wurden für jeden Bereich eigene Verwaltungsstrukturen aufgebaut, für Emissionsschutz, Datenschutz, Gewässerschutz, Denkmalschutz und so weiter. Inzwischen haben wir diese Vetopositionen so stark privilegiert, dass wir in einer Blockade stecken. Veto ist mächtiger als Gestaltung.“ Beim Bürokratieabbau sind somit Genehmigungsverfahren und Berichtspflichten zwei verschiedene Aspekte. Thomas de Maizière nannte ein konkretes Beispiel: „In meinem ehemaligen Wahlkreis gab es eine kleine Kita. Und es gab eine Regelung des Landes, wie viele Kinder in einem Raum sein dürfen. Da gab es dann plötzlich ein Kind zu viel. Zwingende Antwort des Gesetzes: Es muss eine zweite Gruppe mit einem zweiten Raum aufgemacht werden. Der Bürgermeister hat gesagt: Leute, ich hab weder den Raum noch Erzieherinnen. Lass uns dieses eine Kind doch dazupacken. Das ging nicht. Wir wollen, dass so etwas geht.“

- Kultur in Bundes- und Landeshaushalten: Die Aprilausgabe 2025 der Zeitschrift Politik & Kultur bietet eine gute Übersicht der Haushaltsentwicklungen in elf Bundesländern. Bayern, Berlin, Brandenburg, Thüringen und Sachsen hatten leider nicht geantwortet. Insgesamt sieht die Lage in den Ländern, deren Minister:innen und Senator:innen geantwortet hatten, nicht schlecht aus. Durchweg werden Tariferhöhungen aufgefangen, in einigen Ländern (Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein) gab es sogar deutliche Erhöhungen. Hessen erhöhte die Mittel für Musikschulen, Nordrhein-Westfalen die Mittel für das Projekt JEKITS („Jedem Kind ein Instrument“). Mecklenburg-Vorpommern hat einen Theaterpakt abgeschlossen, der Planungssicherheit bis 2028 schafft. Bremen betont eine Erhöhung von fünf Prozent für die Freie Szene. Wie verlässlich die Finanzierung von Projekten und Angeboten kleiner Träger ist, war aus der Übersicht nicht ersichtlich. Prognosen für die kommenden Jahre sind noch nicht möglich.

- Kultur im Koalitionsvertrag: Der Deutsche Kulturrat fasste die im neuen Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele zusammen, „zeitnahe Umsetzung der Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes, Schaffung eines wirksamen Restitutionsgesetzes, zeitnahe Reform des Filmförderungsgesetzes mit steuerlichem Anreizsystem und Investitionsverpflichtung, verlässliche Förderung von Games, Berücksichtigung von Clubs bei der Baunutzungsverordnung, Stärkung der sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern innerhalb und außerhalb der Künstlersozialkasse, konsequente Durchsetzung des Rechts am geistigen Eigentum und Schutz kreativer Produkte, Rechtssicherheit für gemeinnützige journalistische Angebote, Novellierung des Deutsche Welle-Gesetzes“. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, kommentierte: „Das Kulturkapitel im Koalitionsvertrag ist eine sehr solide Grundlage für die Bundeskulturpolitik der nächsten vier Jahre. Vieles Bewährte soll fortgeführt werden und auch die beiden Lieblingsvorhaben der scheidenden Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Kulturpass und die Green Culture Anlaufstelle, werden mit einem Prüfauftrag versehen und damit eine Perspektive für die Fortführung eröffnet. Jetzt kommt es darauf an, wer das Amt der Kulturstaatsministerin oder des Kulturstaatsministers im Bundeskanzleramt übernehmen wird. Es muss eine Persönlichkeit sein, die die Zusammenarbeit des BKM mit den anderen Ressorts im Sinne der Kultur vorantreibt, moderiert und gestaltet und vor allem die für die sichere und solide Kulturfinanzierung des Bundes streitet. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, die zugesagten Stärkungen in der Finanzierung einschließlich der Honoraruntergrenzen machen einen Aufwuchs im BKM-Etat unverzichtbar. Hieran wird die oder der Neue gemessen werden.“ Er kritisierte jedoch auch, dass ein Bekenntnis zum Staatsziel Kultur fehle. Zur Kunstfreiheit werde immerhin klargestellt, „dass für Kunst keine inhaltlichen Vorgaben des Staates gelten dürfen“.

- Trump und der Antisemitismus: Nicht zuletzt unter dem Vorwand, er wolle jüdische Studierende schützen, versucht Trump zurzeit, die amerikanischen Universitäten unter Druck zu setzen, indem er ihnen Mittelkürzungen androht oder – wie im Fall von Harvard, das sich widersetzt – darüber hinaus Steuervorteile zu streichen. Christopher R. Browning veröffentlichte im New York Review of Books das eindrucksvolle und präzises Statement „Trump, Antisemitism & Academia”. Er ging der Frage nach, wie ehrlich Trump es mit dem Antisemitismus meint. Er verweist zum Beispiel auf seinen Wahlkampf 2017, als Trump Hillary Clinton vor einem Hintergrund mit 100-Dollarscheinen und einem Davidstern zeigte, dazu die Porträts von drei jüdischen Finanzexpert:innen, Janet Yellen, George Soros und Lloyd Blankfein. Dies zieht sich bis heute durch. Am 6. Januar 2021 zeigten sich Anhänger wie die Proud Boys mit Sweatshirts und der Aufschrift „6MWE“ (= „6 Million Weren’t Enough“). Brownings Schlussfolgerung: „His campaign against campus antisemitism is simply a hypocritical pretext for his assault on American higher education.” Eine deutsche Übersetzung des gesamten Textes erschien am 30. März 2025 in der Süddeutschen Zeitung.

- Wahlen in Polen: Die Vizedirektorin des Deutschen Polen-Instituts Agnieszka Łada analysiert den Wahlkampf um das Amt des Präsidenten in seiner heißen Phase. Der bisherige Wahlkampf sei relativ „spannungsarm“. Erstaunlich erscheint der Zuspruch zum Kandidaten der rechtsextremistischen Konfederacja Sławomir Mentzen, doch bleibt offen, ob er Karol Nawrocki, den Kandidaten der PiS, überholen und in die Stichwahl gegen Rafał Trzaskowski von der PO einziehen kann. Thema Nummer 1 ist die Sicherheit. Internationale Treffen spielen eine Rolle. So traf sich Trzaskowski, durchaus in Reaktion auf die Trump-Freundlichkeit der PiS, mit den Premierministern Frankreichs und Finnlands und beteiligte sich an der Münchner Sicherheitskonferenz, traf sich aber auch auf verschiedenen Ebenen mit der US-Administration. Er betonte seine Absicht, dass Polen demnächst fünf Prozent seiner Wirtschaftsleistung für das Militär ausgeben werde. Karol Nawrocki zeigte sich in internationalen Fragen mehrfach unsicher. Allerdings scheint der Wahlkampf angesichts verschiedener inakzeptabler Positionierungen Mentzens, zum Beispiel zur Frage der Abtreibung bei Vergewaltigungen, wieder zur bekannten Polarisierung zwischen PO und PiS zurückzukehren. Der amtierende Präsident Andrzej Duda traf sich allerdings mehrfach mit Mentzen, möglicherweise in der Hoffnung, mit der Zeit eine Koalition zwischen PiS und Konfederacja erreichen zu können. Ein kritisches Thema ist auch die von der Regierungskoalition eigentlich angestrebte Entflechtung von Kirche und Staat, die Anja Hennig von der Viadrina in Frankfurt an der Oder analysierte. Diese ist hoch kontrovers, insbesondere angesichts von Themen wie Religionsunterricht sowie Gesundheits- und Sexualerziehung und Abreibung. Diese Themen sind auch in der Regierungskoalition kontrovers, sodass zum Beispiel die Reform des Abtreibungsrechts zurzeit auf Eis liegt (letztlich aber selbst bei einer Mehrheit im Sejm an dem Veto des amtierenden Präsidenten scheitern würde). Trotz sinkender Akzeptanz in den Städten bleibt die katholische Kirche ein wichtiger Einflussfaktor.

- Thema Migration im polnischen Wahlkampf: Welche Rolle das Thema Migration im Wahlkampf spielt, beschreiben Mateusz Krępa und Marta Jaroszewicz von der Forschungsstelle Migration der Universität Warschau ebenfalls in den Polenanalysen des Deutschen Polen-Instituts. Ministerpräsident Tusk möchte ein „selektives Migrationsmodell“ einführen, das sich mit seinem Punktesystem an Australien orientiert. Gleichzeitig soll das „Visaprocedere verschärft werden“, nicht zuletzt im Hinblick auf die Grenze zu Belarus. Zur aktuellen Praxis haben Menschenrechtsorganisationen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angekündigt. Zwischen Polen und der EU-Kommission gibt es nach wie vor erhebliche Differenzen. Ein Streit mit Deutschland ist absehbar. Einerseits befürwortet die Mehrheit der polnischen Bevölkerung stärkere Grenzkontrollen, andererseits fordert sie, Zurückweisungen von deutscher Seite entgegenzutreten. Die Zukunft der ukrainischen Geflüchteten bleibt unklar und ist Thema des Wahlkampfes. Eine wichtige und voraussichtlich entscheidende Rolle spielt die Lobbyarbeit der Arbeitgeberverbände. Die ausführliche Positionierung der Forschungsstelle ist in englischer Sprache verfügbar. Ferner bietet das Deutsche Polen-Institut auf seiner Seite statistische Informationen und eine Analyse von Małgorzata Fuszara zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter in Polen.

- Nicht gehaltene Rede in Buchenwald: Zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZs Buchenwald sollte ursprünglich Omri Boehm Er wurde auf Betreiben der Botschaft Israels ausgeladen. Die Süddeutsche Zeitung dokumentierte die nicht gehaltene Rede. In der Anmoderation schreibt die Zeitung, dass Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte, mitgeteilt habe, „Boehms Einladung nur zurückgenommen zu haben, weil ‚die vielfach seelisch verletzten Überlebenden drohten, instrumentalisiert und noch weiter in diesen Konflikt hineingezogen zu werden‘. Der Auftritt des Philosophen, selbst Enkel von Holocaust-Überlebenden, sei nur verschoben. Omri Boehm betonte, dass die Stellungnahme Wagners auch seiner Position entspreche.“ Michael Thaidigsmann sprach für die Jüdische Allgemeine mit Jens-Christian Wagner, Peter Neumann für die ZEIT mit Omri Boehm. Ich verweise auf diese Texte, damit sich die Leser:innen des Demokratischen Salons selbst ein Bild machen können.

Wird europäischer Rechtsextremismus in Israel hoffähig? Der israelische Bildungsminister Yoav Kish verweigerte Eva Illouz den ihr von einem unabhängigen Komitee zugedachten Israelpreis. Eva Illouz hatte eine Petition unterzeichnet, in der der Haager Gerichtshof aufgefordert wurde, „sorgfältig Anschuldigungen von Kriegsverbrechen im Westjordanland zu prüfen, die gegen israelische Soldaten erhoben wurden“. Sie weigerte sich, die Unterschrift zurückzuziehen. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung begründete sie ihre Entscheidung: „Ich werde meine Unterschrift nicht zurückziehen, weil ich mich nicht dem Versuch beugen werde, Bürger, denen Israel am Herzen liegt, der Willkür eines Ministers zu unterwerfen. Ich werde sie nicht zurückziehen, weil ich mich nicht auf ein Quid pro quo einlasse, das die Autonomie der Wissenschaft in einer Demokratie untergräbt. Ich werde sie nicht zurücknehmen, weil diese Regierung Angst und Elend zu vieler Menschen ignoriert. / Die Zivilgesellschaft ist stärker als Sie und Ihre Regierung, Herr Minister Kish. Das Ergebnis Ihrer Arbeit sind Chaos und Verzweiflung, nicht Sicherheit.“ Eva Illouz verwies ferner auf folgende Inkohärenz: „In derselben Woche, in der mir der Israel-Preis verweigert wurde, empfing die israelische Regierung Vertreter rechtsextremer Parteien aus der ganzen Welt. Zwei rechtsextreme Politiker aus Frankreich, Jordan Bardella des Rassemblement National und Marion Maréchal, Mitglied des Europäischen Parlaments, zogen durch die Straßen von Jerusalem. Ihre Partei und die Ideen, die sie vertreten, verteidigen eine christliche Zivilisation, die Juden in der Vergangenheit als gefährlich und minderwertig angesehen hat. Viele ihrer Wähler sind antisemitisch eingestellt. / Der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, erwägt sogar den Aufbau von Beziehungen zur AfD, einer Partei, die nicht einmal versucht, die Nationalsozialismus-Nostalgie einiger ihrer Mitglieder zu verheimlichen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von ihnen heimlich darüber lachen, dass israelische Juden sie jetzt mit Verbündeten verwechseln und dass Israel ihnen einen moralischen Status verleiht, der ihnen in ihrer eigenen Gesellschaft verwehrt bleibt. Die Geschichte ist nicht tragisch oder absurd, sie strotzt vielmehr vor Ironie.“ Bedingungslose Unterstützung der israelischen Regierung? Selbst in den israelischen Eliten und im Mossad scheint die Regierung zunehmend an Unterstützung zu verlieren. So die Analyse von Steffi Hentschke am 15. April 2025 in der ZEIT.

- Demonstrationen in Gaza gegen die Hamas: In Gaza demonstrieren Menschen gegen die Hamas. Schon 2017 gab es solche Demonstrationen. Sabine Brandes berichtete in der Jüdischen Allgemeinen: „Wir wollen leben“. Die Hamas reagiert brutal: „Die Schergen der Terrorgruppe folterten und ermordeten den 22-jährigen Oday Nasser Al-Rabay, der sich laut Angaben seiner Familie an den Protesten beteiligt hatte. Die Leiche wurde vor seinem Haus abgelegt. Eine klare Warnung. Und dennoch wurden bei der Beerdigung Dutzende dabei gefilmt, wie sie riefen: ‚Hamas raus!‘“ Hilfe für die Zivilbevölkerung lande bei der Hamas. Ein Gesprächspartner sagte: „Sie nehmen sämtliche Hilfslieferungen sofort in Beschlag. Zuerst verteilen sie es an ihre Leute, den Rest werfen sie auf den Schwarzmarkt, wo wir es für horrende Preise kaufen müssen. Umsonst bekommen wir nichts.“ Ein Kilo Mehl koste zurzeit 150 Dollar. Weitere Aussagen veröffentlichte die Plattform mena-watch. Mohamed Altlooli: „Der Aufstand klopft an die Tür der Hamas“. „Mittlerweile sehnen sich viele nach einem Ende der Hamas-Diktatur oder würden es sogar vorziehen, von Israel regiert zu werden. So haben viele junge Menschen ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, mit den israelischen Behörden zusammenzuarbeiten, um den Gazastreifen zu verwalten und zu regieren, würde dies zu einem Ende der Hamas-Herrschaft führen.“ Bassem Eid, palästinensischer Menschenrechtsaktivist im Westjordanland, forderte: „Es ist an der Zeit, auf die Menschen im Gazastreifen zu hören anstatt auf die Terroristen, die deren Leben kontrollieren. Die anhaltenden Proteste der Menschen gegen die Hamas sind erst der Anfang. Sie sind sich sehr wohl bewusst, dass nicht nur die entführten Israelis, sondern die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens von der Terrororganisation als Geiseln benutzt werden. Es ist an der Zeit, auf diese authentischen Stimmen zu hören und die Menschen zu befreien, indem die Hamas endgültig zerschlagen wird.“ (Alexander Gruber übersetzte die vom Jewish News Syndicate übernommenen Texte, die im April 2025 von mena-watch veröffentlicht wurden.) In der ZEIT berichtete Yassin Musharbash: „Ich will dem Monster nicht noch einmal begegnen.“ Er zitiert eine WhatsAPP von Mohamed AlBorno, Anfang 30, Vater von vier Kindern, der an der Organisation der Proteste mitgewirkt hatte: „Das Ziel bestand darin, den Krieg zu beenden und dass Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt werden, dass Flüchtlingsunterkünfte und Krankenhäuser für militärische Operationen genutzt werden, was Israel einen Vorwand liefert, Zivilisten zu attackieren. Die Hamas stiehlt Hilfsgüter, verkauft sie und nutzt den Krieg, um zu foltern, zu töten und ihre Gegner zu misshandeln.“ Er widersprach einer Behauptung der Hamas auf Al-Dschasira, die Palästinenser wären bereit, das Leben ihrer Kinder im Krieg gegen Israel zu opfern: „Das ist etwas, was wir vollständig zurückweisen. Wir sind Menschen. Wir wollen leben. Wir wollen nicht für die Hamas sterben.“ Mohamed AlBorno hatte sich auch 2017 an den Protesten beteiligt und beschreibt, wie er von der Hamas gefoltert wurde und jetzt wieder auf der „roten Liste“ der Hamas stehe. Dies bedeute Hinrichtung oder zumindest Brechen der Beine. Inzwischen ruhen die Proteste wegen der brutalen Reaktion der Hamas. Die Frage ist mehr als berechtigt, wann der Westen reagiert und diese Demonstrationen unterstützt. Von den angeblich „propalästinensischen“ Demonstrierenden ist das wohl nicht zu erwarten. Izzy Salant konstatiert auf mena-Watch „Das lautstarke Schweigen der Palästina-Solidarität“ das belege, dass es den sogenannten pro-palästinensischen Protesten in Europa, in den USA und anderswo nicht um die Menschen in Palästina gehe, sondern nur um anti-israelische Propaganda. Er zitiert den aus Gaza stammenden, in Syracuse (NY) lebenden Dichter Mosab Abu Toha, der Israel immer scharf kritisiere: „Die meisten Menschen solidarisieren sich mit Gaza und nicht mit den Menschen im Gazastreifen.“ Am 19. April 2025 gab es immerhin Raum für eine erste Solidaritätsdemonstration in Stuttgart, organisiert vom Gaza Youth Movement, allerdings leider mit geringer Beteiligung, weil die Hamas auch in Deutschland Menschen bedroht, die sich gegen sie stellen. Thomas von der Osten-Sacken berichtete auf jungle-blog und mena-watch.

- Was wählen Muslime? Für die ZEIT untersuchte Philip Barnstorf das Wahlverhalten von Muslim:innen in Deutschland. Das erstaunliche Ergebnis der Forschungsgruppe Wahlen: 29 Prozent wählten die Linke, 28 Prozent die SPD, 16 Prozent das BSW, zwölf Prozent die CDU, sechs Prozent die AfD. FDP und Grüne lagen unter fünf Prozent: „Laut einer Hochrechnung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge lebten im Jahr 2020 circa 5,5 Millionen Muslime mit Migrationshintergrund in Deutschland, von denen knapp die Hälfte wahlberechtigt ist. Rund 600.000 von ihnen haben nun ihr Kreuz bei der Linkspartei gemacht. Und übrigens: Schon bei der Europawahl 2024 schnitt die Linkspartei unter Muslimen besser ab als in der Gesamtbevölkerung.“ Eine Rolle spiele die viele Muslim:innen verängstigende aktuelle Migrationsdebatte, eine andere der Israel-Gaza-Konflikt, in dem der noch amtierenden Bundesaußenministerin einseitige Parteinahme für Israel vorgeworfen wurde (aus Kreisen der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und des Zentralrats der Juden wird ihr das Gegenteil vorgeworfen). In der Reportage werden die Stimmen verschiedener Muslim:innen zitiert. Allgemein gilt, dass das politische Interesse ausgesprochen hoch ist.

- Islamismus: Die Ausgabe von „Aus Politik und Zeitgeschichte“ vom 12. April 2025 befasst sich mit dem Thema „Islamismus“. Acht Autor:innen stellen in sieben Texten verschiedene Aspekte vor, zur Geschichte des Islamismus, zu Gegenwart und Zukunft des globalen Islamismus, zum Islamismus in Deutschland, zur islamistischen Propaganda auf Social Media, der Rolle des Islamverbände, zur Präventionsarbeit sowie zum Phänomen der Co-Radikalisierung. Das Verhalten der Islamverbände schätzt Murat Kayman als hochproblematisch ein, weil sie wenig bis nichts dazu beitragen, „für differenzierte Klärung zu sorgen“. Daniela Pisoiu kritisiert, dass manche Reaktionen in Staat und Gesellschaft in ihrer Zurückhaltung als eine Art „Co-Radikalisierung“ Radikalisierungsprozesse verstärken (beispielsweise wenn jede Kritik an islamistischen Positionen als „Rassismus“ markiert wird). Michael Kiefer verweist auf eine wichtige Differenzierung des Extremismusforschers Armin Pfahl-Traughber, der von der „Islamismuskompatibilität des Islam“ Einerseits könne man den Islam nicht grundsätzlich mit Islamismus identifizieren, andererseits helfe es auch nicht, Islamismus lediglich als politische Instrumentalisierung des Islam durch Extremisten zu begreifen. Michael Kiefer nennt vier grundlegende Gemeinsamkeiten islamistischer Strömungen: „Islam als alleiniges Orientierungssystem“, „Literalismus“, „Anspruch auf Exklusivität“ und „antisemitische Weltsicht“. Diese vier Spielarten bedingen einander und verstärken sich gegenseitig. Ergänzend zu empfehlen ist die Lektüre der Reportage von Christoph Heinemann und Tom Kroll in der ZEIT: „Institut des Hasses“. Gegenstand sind die wachsende islamistische Szene in Hamburg und die offensichtliche Hilflosigkeit der Behörden. Der extremistische Prediger Ahmet Armin, der sich Abul Baraa nennt, wurde von CNN kürzlich als „rock star“ bezeichnet. Er wirkt höchst attraktiv auf Teenager, auch aufgrund seiner Präsenz im Internet. „Die Behörden haben die islamistische Szene in Hamburg vermessen: 1.840 Menschen gehörten ihr derzeit an, heißt es, davon sollen rund 1.400 ‚gewaltorientiert‘ sein, 15 Personen stuft die Polizei als islamistische Gefährder ein, denen jederzeit ein Terroranschlag zuzutrauen sei.“ In Berlin und in Niedersachsen wurde der Verein des Predigers 2020 beziehungsweise 2024 verboten. Weitere Informationen und Positionen zu Islam und Islamismus finden Sie in der Rubrik „Islam“ des Demokratischen Salons.

- Kriegsfotografie in der Ukraine: In der ukrainischen Zeitschrift Krytyka veröffentlichte der Historiker Jeremy Adelmann (Cambridge, UK) einen aufschlussreichen Text über Fotografie im Ukrainischen Krieg: „Ukraine’s Image War“. Der Autor kommentiert Fotografien verschiedener Agenturen. Zu sehen sind die Gewalt der russländischen Militärs, zerstörte Gebäude, getötete Menschen. (Für den Hinweis danke ich Pavlo Shopin.)

Totalitäres Russland: Für den Tagesspiegel berichtete Andrej Popow über die Art und Weise, wie Putins Propaganda funktioniert. Es beginnt mit der jeden Montag abgehaltenen Unterrichtsstunde in den Schulen „Gespräche über das Wichtige“: „Eigentlich geht es bei fast jedem Thema darum, wie der heimtückische ‚kollektive Westen‘ versucht, die Entwicklung des heutigen Russlands zu bremsen und zu begrenzen. Und – im Idealfall – das russische Volk mit seinen ‚traditionellen Werten‘ durch Homosexuellenpropaganda, neue Ethik und ‚Gender-Ideologie‘ zu korrumpieren und zu zerstören. Und Moskau kämpfe angeblich nur für eine multipolare, gerechte und gleiche Welt für alle gegen die angeblichen neokolonialistischen Unterdrücker aus den USA und ihren europäischen Marionetten.“ Eben dies ist auch Thema von Irina Rastorgueva, der Gewinnerin des Sachbuchpreises der Leipziger Buchmesse mit ihrem Buch „Pop-Up-Propaganda – Epikrise der russischen Selbstvergiftung“. In 15 Kapiteln dokumentiert sie, wie Putin Russland schrittweise von einem autoritären in ein totalitäres System verwandelt, in der Presse, der Wissenschaft („Pseudowissenschaft“), mit Hilfe der Religion, in den Bildungseinrichtungen. Überall lauern antirussische Verschwörungen, entscheidend ist die „nationale Frage“; die ethnisiert wird, sodass Russen grundsätzlich eine Überlegenheit über alle anderen Menschen, denen zum Teil sogar die Menschlichkeit abgesprochen wird, zugeschrieben wird. Es beginnt immer mit der Sprache: „Denn es war Wladimir Putin, der die sprachliche Gewalt überhaupt erst legitimiert hat. Nie zuvor war die Gesellschaft so korrumpiert, so sehr an die Normalität von Demütigung und Grobheit gewöhnt, nie zuvor haben die Menschen so aggressiv miteinander kommuniziert. In den letzten dreißig Jahren ist die Sprache spürbar verarmt und degradiert worden, und auch an diesem Drama lässt sich der Zerfall der Gesellschaft ablesen.“

Totalitäres Russland: Für den Tagesspiegel berichtete Andrej Popow über die Art und Weise, wie Putins Propaganda funktioniert. Es beginnt mit der jeden Montag abgehaltenen Unterrichtsstunde in den Schulen „Gespräche über das Wichtige“: „Eigentlich geht es bei fast jedem Thema darum, wie der heimtückische ‚kollektive Westen‘ versucht, die Entwicklung des heutigen Russlands zu bremsen und zu begrenzen. Und – im Idealfall – das russische Volk mit seinen ‚traditionellen Werten‘ durch Homosexuellenpropaganda, neue Ethik und ‚Gender-Ideologie‘ zu korrumpieren und zu zerstören. Und Moskau kämpfe angeblich nur für eine multipolare, gerechte und gleiche Welt für alle gegen die angeblichen neokolonialistischen Unterdrücker aus den USA und ihren europäischen Marionetten.“ Eben dies ist auch Thema von Irina Rastorgueva, der Gewinnerin des Sachbuchpreises der Leipziger Buchmesse mit ihrem Buch „Pop-Up-Propaganda – Epikrise der russischen Selbstvergiftung“. In 15 Kapiteln dokumentiert sie, wie Putin Russland schrittweise von einem autoritären in ein totalitäres System verwandelt, in der Presse, der Wissenschaft („Pseudowissenschaft“), mit Hilfe der Religion, in den Bildungseinrichtungen. Überall lauern antirussische Verschwörungen, entscheidend ist die „nationale Frage“; die ethnisiert wird, sodass Russen grundsätzlich eine Überlegenheit über alle anderen Menschen, denen zum Teil sogar die Menschlichkeit abgesprochen wird, zugeschrieben wird. Es beginnt immer mit der Sprache: „Denn es war Wladimir Putin, der die sprachliche Gewalt überhaupt erst legitimiert hat. Nie zuvor war die Gesellschaft so korrumpiert, so sehr an die Normalität von Demütigung und Grobheit gewöhnt, nie zuvor haben die Menschen so aggressiv miteinander kommuniziert. In den letzten dreißig Jahren ist die Sprache spürbar verarmt und degradiert worden, und auch an diesem Drama lässt sich der Zerfall der Gesellschaft ablesen.“

- Politikverbot für Marine Le Pen rechtens? Das Urteil vom 31. März 2025, mit dem über Marine Le Pen mit sofortiger Wirkung für fünf Jahre für unwählbar erklärt wurde, ist in Frankreich nichts Ungewöhnliches. Das Verfassungsgericht bestätigte am 28. März 2025 die hohen ethischen Anforderungen an gewählte Vertreter:innen. Charlotte Schmitt-Leonardy, Strafrechtsprofessorin in Bielefeld, die rechtlichen Hintergründe ausführlich im Verfassungsblog beschrieben. Fazit: Das Politikverbot ist rechtens. Es ist auch nicht ungewöhnlich: CORRECTIV berichtete, dass im Jahr 2023 640 (!) Personen für unwählbar erklärt wurden. Marine Le Pen hatte dies sogar in der Vergangenheit selbst gefordert. Christoph Habermann erinnert im Blog der Republik an das Jahr 2013: „2013 musste der französische Finanzminister Cahuzac zurücktreten, weil er den Steuerbehörden ein Schweizer Konto verschwiegen und dessen Existenz bis zuletzt geleugnet hatte. François Hollande, damals französischer Staatspräsident, schlug in diesem Zusammenhang härtere Strafen für politisch Verantwortliche vor, auch das Verbot, bei künftigen Wahlen zu kandidieren. Frau Le Pen äußerte sich dazu in einem Interview von ‚Public Sénat‘, dem Fernsehsender des französischen Senats, am 5. April 2013 so: ‚Ich habe den Präsidenten der Republik sagen hören, dass alle, die verurteilt werden, lebenslang nicht mehr wählbar sein sollten. Damit bin ich vollkommen einverstanden, das steht in meinem Programm als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl. Er spricht aber nur von Korruption und Steuerhinterziehung. Warum nicht auch der Rest? Warum nicht auch für die Veruntreuung öffentlicher Gelder? Warum nicht für Schein-Beschäftigungsverhältnisse?‘ 2012 hatte Frau Le Pen in ihrem Buch „Pour que vive la France“ gefordert, ‚die Waffe der Unwählbarkeit mit viel größerer Härte anzuwenden‘.“

- Solidarität für Korruption? Nach dem Urteil erhielt Marine Le Pen jede Menge Solidarität, nicht nur aus ihrer Partei, sondern von Gleich- oder Ähnlichgesinnten wie Vladimir Putin, der verkünden ließ, er sähe eine immer größere Bedrohung der Demokratie im Westen (sic!), Donald Trump, dessen Ansichten ebenso bekannt sind, oder Viktor Orbán, der sich auf X zu dem Satz hinreißen ließ: „Je suis Marine“. Den Doppelsinn hinter seiner Botschaft hat er sicher nicht verstanden. All dies passt in die rechtspopulistische und rechtsextremistische Strategie der Delegitimation von Gerichten und Gewaltenteilung. Die Frage ist erlaubt: Welche Staats- und Parteichef:innen haben sich eigentlich mit Ekrem İmamoǧlu solidarisch erklärt und das Vorgehen von Erdoǧan als „politisch motiviert“ charakterisiert? Ungeachtet dessen ist ebenso die Frage berechtigt, ob das Urteil beziehungsweise die Rechtslage politisch klug sind. Ulrich Ladurner befürchtet in der ZEIT, dass das Urteil Marine Le Pen nütze: „In der Opferrolle“. Eine Haftstrafe sei das eine, ein Politikverbot das andere. Allerdings sieht das französische Recht genau dieses vor, Gerichte entscheiden nicht politisch, sondern juristisch. Sollten sie zumindest. In Deutschland wäre ein politisches Betätigungsverbot unter Anwendung von Artikel 18 GG möglich. Dies wurde bereits mehrfach insbesondere für den Vorsitzenden der Thüringer AfD gefordert. Zuständig für ein solches Politikverbot ist in Deutschland das Bundesverfassungsgericht.

- Demokratischer Salon in der Ukraine: Das Interview mit Jenny Joy Schumann „Liberale Ethik“ wurde vom zweiten Jahrgang des Germanistik-Seminars von Pavlo Shopin ins Ukrainische übersetzt. Die Übersetzung erschien wie üblich auf dem Portal Eksperiment.

Den nächsten Newsletter des Demokratischen Salons lesen sie in etwa vier Wochen.

Mit den besten Grüßen verbleibe ich

Ihr Norbert Reichel

(Alle Internetzugriffe erfolgten zwischen dem 17. und 24. April 2024.)

P.S.: Sollte jemand an weiteren Sendungen meines Newsletters nicht interessiert sein, bitte Nachricht an info@demokratischer-salon.de. Willkommen sind unter dieser Adresse natürlich auch wertschätzende und / oder kritische Kommentare und / oder sonstige Anregungen.