Unmenschlich effizienter Terror

Der Erinnerungsort Alter Schlachthof in Düsseldorf

„Was den Antisemitismus des Dritten Reichs zu etwas vollkommen Neuem und Einzigartigem macht, ist ein Dreifaches. Einmal: die Seuche flammt auf, und lodernder als je zuvor, zu einer Zeit, da sie als eigentliche Seuche längst und für immer der Vergangenheit anzugehören scheint. Ich meine das so: es gibt vor 1933 wohl noch da und dort antisemitische Ausschreitungen, geradeso wie es in europäischen Häfen gelegentliche cholera- und Pestfälle gibt; aber genau so wie man die Sicherheit hat oder zu haben glaubt, dass es innerhalb der Kulturwelt nicht mehr zu den städteverödenden Epidemien des Mittelalters kommen werde, genau so schien es ganz unmöglich, dass es noch einmal Judenentrechtungen und Judenverfolgungen der mittelalterlichen Art werde geben können. Die zweite Einzigartigkeit neben dem ungeheuerlichen Anachronismus besteht darin, dass dieser Anachronismus keineswegs im Gewande der Vergangenheit, sondern in höchster Modernität einherkommt, nicht als Volksaufstand, als Raserei und spontaner Massenmord (obwohl im Anfang noch Spontaneität vorgeschützt wurde), nein, in höchster organisatorischer und technischer Vollendung; denn wer heute rückblickend der Judenmorde gedenkt, denkt an die Gaskammern von Auschwitz. Die dritte und wesentliche Neuheit aber besteht in der Basierung des Judenhasses auf dem Rassegedanken.“ (Viktor Klemperer, LTI – Notizbuch eines Philologen, 1946, zitiert nach der bei Reclam erschienenen und durchgesehenen 26. Auflage 2016)

Was in Auschwitz, in Sobibór oder in Majdanek, in Riga und in Babij Jar endete, nahm seinen Anfang in gut bürgerlichen deutschen Städten. Es begann mit für alle Bewohner*innen deutscher Städte sichtbaren Deportationen und viele waren aktiv beteiligt. Es geschah an Orten, von denen einige heute als Gedenk- und Erinnerungsorte besucht werden können.

In Nordrhein-Westfalen gibt es 29 NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte, die sich in einem Arbeitskreis koordinieren und austauschen. Die Geschäftsstelle liegt beim Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster. Der Erinnerungsort Alter Schlachthof in Düsseldorf ist eine der 29 Gedenkstätten. Er liegt in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Station Düsseldorf-Derendorf auf dem Campus der Hochschule Düsseldorf an der Stelle, an der sich bis 2002 der Düsseldorfer Schlachthof befand, in dem in der NS-Zeit über 6.000 Jüdinnen und Juden interniert wurden, bevor sie über den in unmittelbarer Nähe liegenden Güterbahnhof Düsseldorf-Derendorf in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Ein umfassendes Bild der NS-Verbrechen, der Opfer und der Täter*innen in Düsseldorf bietet neben dem Katalog des Erinnerungsortes das von Herbert Schmidt verfasste Buch „Der Elendsweg der Düsseldorfer Juden – Chronologie des Schreckens 1933-1945“ (Düsseldorf, Droste, 2005), ein Buch, das durchaus auch als Beispiel für das Geschehen an anderen Orten gelesen werden darf.

In Nordrhein-Westfalen gibt es 29 NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte, die sich in einem Arbeitskreis koordinieren und austauschen. Die Geschäftsstelle liegt beim Geschichtsort Villa ten Hompel in Münster. Der Erinnerungsort Alter Schlachthof in Düsseldorf ist eine der 29 Gedenkstätten. Er liegt in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Station Düsseldorf-Derendorf auf dem Campus der Hochschule Düsseldorf an der Stelle, an der sich bis 2002 der Düsseldorfer Schlachthof befand, in dem in der NS-Zeit über 6.000 Jüdinnen und Juden interniert wurden, bevor sie über den in unmittelbarer Nähe liegenden Güterbahnhof Düsseldorf-Derendorf in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Ein umfassendes Bild der NS-Verbrechen, der Opfer und der Täter*innen in Düsseldorf bietet neben dem Katalog des Erinnerungsortes das von Herbert Schmidt verfasste Buch „Der Elendsweg der Düsseldorfer Juden – Chronologie des Schreckens 1933-1945“ (Düsseldorf, Droste, 2005), ein Buch, das durchaus auch als Beispiel für das Geschehen an anderen Orten gelesen werden darf.

Joachim Schröder. Foto: privat.

Die inhaltliche und logistische Verantwortung für die Gestaltung des 2016 eröffneten Erinnerungsorts Alter Schlachthof liegt beim Präsidium der Hochschule. Der Historiker Joachim Schröder (*1973) ist Präsidiumsbeauftragter für den Erinnerungsort. Er hat sich wissenschaftlich und beruflich mit der NS-Geschichte, ihrer Vor- und Nachgeschichte befasst und war unter anderem an dem Aufbau des NS-Dokumentationszentrums in München beteiligt.

Norbert Reichel: Vielleicht fangen wir unser Gespräch mit deinen wissenschaftlichen und beruflichen Arbeitsfeldern an.

Joachim Schröder: Ich habe an der Heinrich-Heine-Universität Geschichte mit Schwerpunkt in der Neueren Geschichte und als Nebenfach Osteuropäische Geschichte studiert. Mein Promotionsstudium habe ich 2006 abgeschlossen, schon als Student habe ich bei der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf Führungen und Workshops durchgeführt. In einem größeren Projekt habe ich zur Zwangsarbeit in Düsseldorf gearbeitet, dessen Ergebnisse ich gemeinsam mit meinem Kollegen Rafael R. Leissa in dem Buch „Zwangsarbeit in Düsseldorf“ (herausgegeben von Clemens von Looz-Corswaren, 2002 bei Klartext erschienen) habe dokumentieren können. Im Anschluss arbeitete ich in einem DFG-Projekt an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und erforschte die Geschichte der deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ mit all den diversen Kriegen der vergangenen 200 bis 250 Jahre. Meine Schwerpunkte waren der Erste und der Zweite Weltkrieg. Parallel zu diesem Projekt habe ich meine Dissertation abgeschlossen. Thema war die Beziehung zwischen deutschen und französischen Kommunisten nach dem Ersten Weltkrieg.

Danach war ich an der Max-Weber-Gesamtausgabe beschäftigt. Mein Doktorvater, Gerd Krumeich (*1945), leitete die Düsseldorfer Arbeitsstelle dieser Edition. Er war mein wichtigster akademischer Lehrer. Ich habe Max Webers (1864-1920) letzte vollständig gehaltene Vorlesung ediert, die er im Wintersemester 1919/1920 gehalten hatte, kurz vor seinem Tod. In diesem Zusammenhang habe ich mich mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt, aber eben auch mit der Zeit 1919/1920 in München, der Anfangszeit des Nazismus. Schon damals gab es Störungen an den Universitäten durch völkisch gesinnte Studenten, auch in Vorlesungen von Max Weber. Und damit war ich bei einem Thema, das mich schon lange beschäftigt hatte, der Frage nach den Gründen für die Entstehung und den Aufstieg des Nazismus. Es war daher eine glückliche Fügung, dass ich, nach Abschluss meiner Arbeiten an der Max-Weber-Ausgabe, in München am Aufbau des NS-Dokumentationszentrums mitwirken konnte.

Die Weimarer Demokratie – Faktoren eines Scheiterns

Norbert Reichel: Was wäre deine persönliche Antwort auf die Frage nach dem Erfolg der Nazis?

Joachim Schröder: Ohne den Ersten Weltkrieg hätte es diesen Erfolg so nicht gegeben. Die Entstehung der Nazi-Ideologie, der Nazi-Bewegung ist eng mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg, der November-Revolution verbunden. Die Nazis verstanden sich ja auch als Reaktion auf diese Ereignisse. Und sie waren eine Reaktion auf den „Bolschewismus“, die Ängste, dass die Ereignisse in Russland auch auf Deutschland übergreifen könnten. Das war für die Nazis ein absolutes Menetekel.

Norbert Reichel: Nicht nur für die Nazis, das ging ja weit in bürgerliche Kreise.

Joachim Schröder: Auf jeden Fall. Es war eigentlich für alle, die nicht der radikalen Linken angehörten, eine Horrorvorstellung, auch für die Sozialdemokratie, die auch mit republikfeindlichen Kräften zusammenarbeitete, um Aufstände von links niederzuschlagen. Im Nachhinein ist oft angeführt worden, die Gefahr einer kommunistischen Revolution oder Machtübernahme habe gar nicht real bestanden. Aber eine solche Aussage ist ahistorisch. Die Angst vor dem „Bolschewismus“ bestimmte damals die Stimmung und das Handeln vieler Menschen. Sie konnten ja nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht. 1919 gab es überall im Deutschen Reich Aufstände, es gab Unzufriedenheit in der Arbeiterschaft, es waren viele Waffen im Umlauf, auch durch die Rückkehrer von der Front, die ihre Waffen behielten, im Gebrauch der Waffen geübt waren und sich in diversen Kampfgruppen zusammentaten. In einigen Regionen gab es bürgerkriegsähnliche Zustände und es gab in all diesen Unruhen mehrere Tausend Tote, das ist heute so gut wie vergessen. Die Nazis waren Teil der rechten Bürgerkriegspartei.

Ein Grund dafür, dass die Nazis in Bayern so erfolgreich waren, war die große Unterstützung durch Teile der bürgerlichen Gesellschaft, beispielsweise in der Bayerischen Volkspartei unter der Leitung von Gustav Ritter von Kahr (1862-1934), der als Regierungspräsident von Oberbayern und – nach dem Kapp-Putsch im März 1920 –als bayerischer Ministerpräsident agierte. Das war der Beginn der bayerischen „Ordnungszelle“, in der die Nazis groß wurden.

Norbert Reichel: 1934 ließen ihn die Nazis im Zuge der im Allgemeinen als Reaktion auf den sogenannten „Röhm-Putsch“ erfolgten Säuberungen im KZ Dachau ermorden. Aber in den frühen 1920er Jahren waren die Positionen von NSDAP, Bayerischer Volkspartei und anderen bürgerlichen Parteien durchaus kompatibel. Ein beeindruckendes literarisches Dokument ist für mich Lion Feuchtwangers Roman „Erfolg“ aus dem Jahr 1930, ein Schlüsselroman, in dem auch Ritter von Kahr seine Rolle spielt.

Joachim Schröder: Bündnispartner der Nazis gegen die Demokratie und gegen die Republik waren all die Gruppierungen und Parteien, die die Novemberrevolution hassten. Sie betrachteten die Nazis als im wahrsten Sinne des Wortes schlagkräftige Verbündete. Es war eine der großen Fehleinschätzungen der bürgerlichen Seite, die Nazis benutzen zu können. Diese Fehleinschätzung wirkte bei einigen auch noch 1933. Zwei frühe Förderer der NSDAP in München waren der Münchner Polizeipräsident Ernst Pöhner (1870-1925) und Wilhelm Frick (1877-1946), der spätere NS-Innenminister, Anfang der 1920er Jahre noch Leiter der Politischen Abteilung der Münchner Polizei. Sie richteten die Münchner Polizei ideologisch und personell ihrer republikfeindlichen und antisemitischen Einstellung entsprechend aus und sorgten systematisch dafür, dass Nazis trotz aller von ihnen begangenen Brutalitäten und Übergriffe nicht oder nur wenig verfolgt wurden. Beide waren 1923 führend am Putsch beteiligt und verloren ihre Posten, aber ihre Personalpolitik hatte Folgen. Dies ist ein weiterer Grund für den Erfolg der Nazis in Bayern, unbeschadet ihrer nach dem Putsch vom 9. November 1923 folgenden Schwächeperiode. Sie überstanden durch ihre Bündnisse auch Verbote der Partei und ihrer Organisationen. Sie kamen republikweit zurück, sie erstarkten in der Wirtschaftskrise, weil sie einfache Antworten auf komplizierte Fragen hatten.

Norbert Reichel. Das NS-Dokumentationszentrum in München steht an einer historisch bedeutsamen Stätte der NS-Geschichte.

Joachim Schröder: Da stand das „Braune Haus“. Das haben die Amerikaner nach 1945 einebnen lassen, ebenso wie die beiden Tempel, in denen während der NS-Zeit die sogenannten „Blutzeugen“ vom 9. November 1923 mit großem Pomp geehrt wurden. Den Platz kann man noch besichtigen, man hat später einen Parkplatz daraus gemacht, um ihn zu „entschärfen“. Dann wurde er begrünt, aber es lässt sich noch gut erkennen, was für ein Aufmarschplatz das war. Aufmärsche gehörten ja zum beliebten Ritual der Nazis, mit dem sie auch die Bevölkerung beeindruckten.

Norbert Reichel: Interessant finde ich auch die Adresse eines in der Nähe gelegenen Hauses, ein veritables Palais, am Karolinenplatz 5, das deine These stützt. Dort wohnte die Verlegerfamilie Bruckmann, die von Anfang an die Nazis unterstützte und dort einen Salon abhielt, in dem sich die wichtigsten deutschen Intellektuellen dieser Zeit, zum Beispiel Hugo von Hofmannsthal, Stefan George, Friedrich Gundolf, aber auch Harry Graf Kessler und Karl Wolfskehl, trafen. Sie trafen dort das Trio Adolf Hitler, Rudolf Heß und Alfred Rosenberg, Hitler mit Reitpeitsche und Pistole am Gürtel. Wolfgang Martynkewicz hat diesen Salon in seinem Buch „Salon Deutschland – Geist und Macht 1900-1945“ (Berlin, Aufbau, 2009) beschrieben und dokumentiert, wie bürgerliche Intellektuelle und Rechtsextremisten ohne jede Berührungsangst miteinander umgingen. Zumindest zunächst.

Joachim Schröder: Aus heutiger Sicht ist das alles sehr schwer nachzuvollziehen. Was Hitlers Auftreten in diesem Salon angeht: Man muss sicherlich auch die Militarisierung der damaligen Gesellschaft berücksichtigen. Es gibt Fotos von nationalistischen Massendemonstrationen in München, den „Landesschützentreffen“ 1920 / 1921, auf denen wir Hundertausende sehen, viele bewaffnet, die gegen den Versailler Vertrag protestieren, oder später, 1923, den Einmarsch der Franzosen im Ruhrgebiet. Es gab große Aufgebote von bewaffneten Bürgerwehren. Die Waffen aus dem Krieg waren unterwegs, die Soldaten hatten die nicht alle abgegeben, auf beiden Seiten.

Norbert Reichel: Meines Erachtens ist die Weimarer Republik auch an dem fehlenden Gewaltmonopol beziehungsweise dessen gescheiterter Durchsetzung gescheitert.

Joachim Schröder: Unbedingt. Ein weiterer Punkt ist der Zustand der Justiz. Die Justiz war politisch sehr einseitig ausgerichtet und den rechten, „vaterländischen“ Verbänden äußerst wohlgesonnen. Sie sorgte dafür, dass Urteile gegen Angeklagte der rechten Seite erheblich milder ausfielen als gegen Angeklagte der linken. Bewaffnete Verbände der rechten Seite gehörten eben zur Familie. Das waren die eigenen Leute.

Norbert Reichel: Denen wurde in den Urteilen Patriotismus und Vaterlandsliebe konzediert.

Joachim Schröder: Dazu gehört das sensationelle Urteil gegen Hitler nach seinem Putschversuch. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Er organisiert einen Putsch und bekommt dafür gerade einmal fünf Jahre Festungshaft, unter luxuriösen Bedingungen. Er hat de facto nicht einmal ein Jahr gesessen. Auch das gesamte Gefolge kam glimpflich davon. Es wurde Hitler zugestanden, aus ehrbaren Motiven gehandelt zu haben.

Norbert Reichel: Und er hielt in Landsberg regelrecht Hof. Im Museum Zentrum für verfolgte Künste in Solingen kann man ein Foto sehen, auf dem er mit diversen Freunden zusammensitzt als handele es sich um eine Familienfeier im heimischen Wohnzimmer.

Joachim Schröder: Das war eine sehr komfortable Festungshaft. Das war nicht vergleichbar mit den Haftbedingungen, die Aktivisten der Münchener Räterepublik erleiden mussten, wie Ernst Toller (1893-1939), Erich Mühsam (1878-1934) und über Tausend weniger bekannte Inhaftierte. Es gab eine deutliche Ungleichbehandlung, vor allem wenn man bedenkt, wie selbst Mitläufer der Räterepublik ohne jede größere Führungsverantwortung abgestraft wurden und dies mit der Situation nach dem Kapp-Putsch vergleicht. Dort wurde so gut wie niemand zur Rechenschaft gezogen.

Kontinuitäten – der deutsche Wunsch nach Entlastung

Norbert Reichel: Es gibt auf der rechten Seite einige denkwürdige Kontinuitäten. In diesem Zusammenhang sollten wir vielleicht an die Fischer-Kontroverse aus den 1960er Jahren erinnern. Fritz Fischer (1908-1999) vertrat – vereinfacht gesprochen – die Auffassung, dass es vom Kaiserreich eine gerade Linie zu den nationalsozialistischen Verbrechen gebe. Ich fand eine zumindest im Ansatz vergleichbare Kontroverse in letzter Zeit angesichts des 150. Jahrestags der Reichsgründung zwischen Hedwig Richter (*1973) und Eckart Conze (*1963) zur Frage, wie das Kaiserreich zu bewerten wäre. Hedwig Richter sah im Kaiserreich durchaus Vorstufen zu liberalen und demokratischen Entwicklungen, die zum Teil sogar aktiv gefördert worden wären, die Eckart Conze eben nicht sah.

Joachim Schröder: Die Debatten um die Frage der Verantwortung für den Ersten Weltkrieg zum 100. Jahrestag 2014 zeigen Vergleichbares. Es gibt in Deutschland immer wieder und immer noch den Wunsch nach einer Entlastung von der Verantwortung. Diesen Wunsch hat Christopher Clark (*1960) mit seiner These von den „Schlafwandlern“ wunderbar bedient (englische Ausgabe 2012, deutsche Ausgabe 2013). Letztlich – so seine These – waren alle gerüstet, aber so richtig verantwortlich waren alle oder keiner. Sie wären einfach hineingeschliddert. Daraus folgt dann auch die Frage, ob Versailles gerechtfertigt war. Ich denke, dass das Versailles-Motiv einer der stärksten Motoren für den Erfolg der Nazi- Propaganda war. Ihre Ankündigung, den Vertrag zu zerrreißen, bewirkte maßgeblich ihren Erfolg.

Norbert Reichel: Die November-Revolution im Zeichen der Ereignisse in Russland, die Legende, man wäre „auf dem Schlachtfeld unbesiegt“ geblieben, die auch Friedrich Ebert (1871-1925) verbreitete, der Hass auf den Vertrag von Versailles – all das verband bürgerliche und rechtsextreme Kreise. In dem Zusammenhang spielen dann auch sogenannte „Martyrer“ wie Schlageter (1894-1923) eine Rolle.

Joachim Schröder: Schlageter ist eine interessante Figur. Die Nazis reklamierten ihn für sich, womit sie auch nicht falsch lagen. Er war – so sagten sie – der letzte Gefallene des Ersten Weltkriegs und der erste Gefallene für das „Dritte Reich“. Ich habe mit meinem Lehrer Gerd Krumeich einmal eine Ausstellung über die Ruhrbesetzung in Düsseldorf gemacht. In dem Zusammenhang spielte Schlageter, der im Mai 1923 in Düsseldorf von den Franzosen erschossen wurde, eine Rolle.

Aber noch einmal zur Fischer-Kontroverse. Nach dem Ersten wie nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Deutschen in großer Mehrheit der Ansicht (und heute verbreitet sie sich wieder), dass das Kaiserreich nicht für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, diese „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts (George F. Kennan, 1904-2005) verantwortlich gewesen sei. Deshalb war Fischers These ja auch ein solcher Skandal in Westdeutschland. In der DDR sah es etwas anders aus, dort galt der „deutsche Imperialismus“ als der Hauptschuldige am Ersten und am Zweiten Weltkrieg sowie an der Machtübernahme der Nazis. Insofern wurde die ganze Katastrophe mit dem Ersten Weltkrieg in Gang gesetzt: Versailles, die unruhigen 1920er Jahre, die Wirtschaftskrise, mit allen Konsequenzen bis zum Aufstieg des Nazismus. Ich denke, dass die Sicht von Fritz Fischer immer wieder Anhänger*innen fand, teils wurden seine Thesen auch modifiziert und abgeschwächt, insgesamt wurden sie aber nie von einer Mehrheit der Historiker*innen geteilt. Zurzeit haben die Gegner*innen der Thesen von Fritz Fischer deutlich Oberwasser. Das ließ sich in der Kontroverse rund um das Jahr 2014 gut beobachten.

Norbert Reichel: Im Grunde lautete ein Vorwurf an Fritz Fischer, er vertrete die Kriegsschuldthese im Sinne der DDR. Und damit sind wir wieder bei der antikommunistischen beziehungsweise antibolschewistischen Tradition in Deutschland.

Joachim Schröder: Nur wenige sagen heute, Fritz Fischer habe alles richtig gesehen. Es gibt schon gemischte Ansichten. Gerd Krumeich sah beispielsweise durchaus die Hauptschuld beim Deutschen Kaiserreich, Christopher Clark vertrat dagegen die Sichtweise, dass die Großmächte mehr oder weniger ungewollt in die Katastrophe „hineingeschlittert“ seien und die Schuld auf beiden Seiten läge.

Norbert Reichel: Deshalb ist Christopher Clark heute in Deutschland auch so populär. Ich habe manchmal den Eindruck, dass er im Fernsehen die Rolle von Guido Knopp übernommen hat.

Joachim Schröder: Er ist einer von Deutschlands Lieblingshistorikern. Sein Buch über die Kriegsschuld wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung sofort übernommen und in hoher Auflage verteilt. Christopher Clark bedient mit seiner Auffassung einen offensichtlich vorhandenen Wunsch nach Entlastung.

Norbert Reichel: Ich erlaube mir die Nebenbemerkung, dass die Bundeszentrale manchmal recht schwierige Positionen verbreitet, beispielsweise auch mit einer preiswerten Lizenzausgabe der Thesen von Michael Rothberg aus dem Jahr 2009 zur „Multidirectional Memory“ (Untertitel: „Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization“) zur Kontroverse über die Singularität des Holocaust, die in der Debatte um die deutschen kolonialistischen Verbrechen eine zentrale Rolle spielen. Auch hier wird der Eindruck erweckt, es gehe um eine Relativierung der deutschen Verantwortung an Shoah und Krieg, um eine pauschale Entlastung der Deutschen. Andererseits hat die Bundeszentrale auch Gegenpositionen in ihre Buchreihe übernommen, wie zu diesem Thema zuletzt die Dissertation von Steffen Klävers mit dem Titel „Decolonizing Auschwitz“ (2019 bei De Gruyter erschienen).

Joachim Schröder: Grundsätzlich finde ich es gut, wenn seriöse historische Literatur zu günstigen Preisen verbreitet wird, und es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn Autor*innen mit streitbaren oder auch provokativ erscheinenden Positionen Verbreitung finden, wie beispielsweise Michael Rothberg. Es sollte dann nur gewährleistet sein, dass auch Gegenpositionen entsprechend berücksichtigt und verbreitet werden. Manchmal kann man jedenfalls das Gefühl haben, dass die Bundeszentrale gewissen Konjunkturen folgt.

Norbert Reichel: Ich denke, es geht uns nicht um grundsätzliche Kritik an der Bundeszentrale für politische Bildung. Festzuhalten ist aber vielleicht, dass wir uns seit nunmehr über 100 Jahren in der bundesrepublikanischen Geschichte in einer Art permanentem Historikerstreit befinden. In den 1980er Jahren war es die Frage, ob die Nazis ihre Praktiken bei den Kommunisten abgeschaut hätten sowie die Frage nach der Rolle einer angeblich unschuldigen Wehrmacht, rund um das Jahr 2014 war es die Frage nach der Schuld am Ersten Weltkrieg. Immer wieder alles verbunden mit dem Wunsch, die Verantwortung für Kriege und Holocaust, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit herunterzuspielen. Und manche scheuen sich heute nicht, die lange verdrängten Kolonialverbrechen für diesen Zweck zu instrumentalisieren. In der DDR war es etwas anders, da waren alle ja von vornherein Antifaschisten.

Joachim Schröder: In der DDR-Verfassung stand, man habe den „deutschen Militarismus und Nazismus ausgerottet“. Man schluckt schon bei dieser Wortwahl. Das sind Begriffe, an denen man merkt, wie der Nazismus im Vokabular weiterlebt. Das finden wir in ganz Deutschland in den 1960er, 1970er, 1980er Jahren. In der DDR wurde die These vertreten, dass dort die ökonomischen Bedingungen für den Faschismus nicht mehr vorhanden seien, sodass es in der DDR auch keinen Faschismus mehr geben könne. Deswegen seien die Nazis alle in den Westen gegangen. Das war natürlich eine kühne Behauptung, denn auch in der DDR gab es ehemalige Nazis, die es geschafft haben, im Staatsapparat ihr Auskommen zu finden, deutlich weniger als im Westen, aber es gab sie.

Ich denke, der Nazismus und die Shoah werden uns auch in den nächsten Jahrzehnten und vielleicht Jahrhunderten wegen der Monstrosität dieser Verbrechen immer wieder beschäftigen. Wie ist es dazu gekommen, wie viele und welche verschiedenen Stellschrauben gab es, die dazu führten? Das wäre auch ein Thema der „If-History“, kontrafaktischer Geschichte. Es geht immer wieder darum, wie hätte es verhindert werden können, was geschah, dass es geschehen konnte? Das wird sich nie auflösen lassen, es wird immer wieder neue Diskussionen geben. Und das hängt mit der Monstrosität der Verbrechen zusammen, die von Deutschland ausgingen.

Norbert Reichel: Du verwendest den Begriff „Nazismus“ anstelle von „Nationalsozialismus“.

Joachim Schröder: Mit dem Begriff des „Nationalsozialismus“ übernehmen wir die Diktion der Nazis selbst, die wir jedoch dekonstruieren sollten. Deshalb verwende ich den Begriff des Nazismus. „Nationalsozialismus“ war eigentlich ein Propagandabegriff, mit dem die Nazis die mehrheitlich sozialdemokratisch/kommunistisch wählende Arbeiterschaft für sich gewinnen wollten. Es gibt das sozialistische Element im Nazismus, vor allem die Idee der Solidarität, der Gemeinschaft, der Fürsorge – aber nur innerhalb der „Volksgemeinschaft“, die nationalistisch und rassistisch konstituiert wurde. Das sollte also nicht mit sozialistischen Ideen marxistischer oder sozialdemokratischer Prägung verwechselt werden.

Von ihren Gegner*innen wurden die Nationalsozialisten immer „Nazis“ genannt, weil sie dieser Propaganda nicht aufsaßen. Auch nach 1945 sprach man ganz selbstverständlich vom „Nazismus“, weil es durchaus ein Bewusstsein dafür gab, dass „Nationalsozialismus“ ein Propaganda-Begriff war. Im Englischen ist es „Nazism“, im Französischen „le nazisme“. Ich habe das auch in älteren deutschen Texten der 1950er Jahre gefunden, beispielsweise bei Fritz Bauer (1903-1968). Wie mehrdeutig der Begriff „Nationalsozialismus“ verwendet werden kann, zeigen Posts der neuen Rechten, wie beispielsweise von Erika Steinbach, die schrieb, die Nazis wären ja Sozialisten gewesen.

Norbert Reichel: So habe ich das im Schulunterricht Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre oft genug von Lehrer*innen in der Schule gehört. Schon damals gab es so etwas wie das, was wir heute „Hufeisentheorie“ nennen. Und wie bewertest du den Begriff des Faschismus?

Joachim Schröder: „Faschismus“ ist für mich der Familienbegriff. Die Nazis waren eine faschistische Partei, sie orientierten sich ja auch ganz klar an ihrem erfolgreichen italienischen Vorbild. Gleichzeitig muss man die Unterschiede zwischen dem deutschen, dem italienischen oder dem spanischen Faschismus betonen. Was den Nazismus vom italienischen Faschismus und anderen unterschied, war der tief verankerte Antisemitismus, die abenteuerliche Überzeugung, „das Judentum“ wäre eine eigene „Rasse“.

Zur Authentizität eines Erinnerungsortes

Norbert Reichel: Das ist jetzt ein guter Augenblick, sich mit der Zielsetzung und der Praxis von Gedenkstätten zu befassen. Wie ordnest du den Erinnerungsort Alter Schlachthof in diesem Rahmen ein?

Joachim Schröder: Wir sind eine relativ neue Einrichtung. Der Ort ist ein historischer Ort – wie auch bei vielen anderen Gedenkstätten. Der Schlachthof war bis 2002 in Betrieb. Daher konnte es an diesem Ort keine größere Gedenkstätte geben. Es gab eine 1986 angebrachte Plakette mit relativ dürren Worten. Mehr gab es nicht. Der Schlachthof wurde in den 1990er Jahren privatisiert, machte dann aber 2002 Konkurs und wurde geschlossen. Das Gelände verwaiste und bald suchte die Fachhochschule Düsseldorf einen neuen Standort für einen Neubau. Den fand sie auf dem brach liegenden Gelände – allerdings „erbte“ sie den historischen Ort.

An diesem Ort wurden von den Nazis etwa 6.000 Menschen in der damaligen Großviehmarkthalle eingesperrt. Nach einer Nacht in der Halle wurden sie vom nahegelegenen Güterbahnhof in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert – es gab insgesamt sieben Deportationen. Die Nazis hatten ganz bewusst diesen Ort gewählt: Internierung mit Mauer, leicht zu überwachen, gute Transportgelegenheit. Unweit befand sich auch die bei den Deportationen federführende Gestapo-Leitstelle Düsseldorf, die für den gesamten Regierungsbezirk zuständig war.

Norbert Reichel: Ich denke, dass auch die Demütigung der Deportierten eine Rolle spielte. Sie wurden über eine Viehtreppe in einen Schlachthof getrieben.

Joachim Schröder: So kann man es sagen. Sie wurden wie Tiere behandelt, ihnen wurde jede Menschlichkeit abgesprochen.

Die Halle wurde 1999 unter Denkmalschutz gestellt, weil verhindert werden sollte, dass alles abgerissen wurde. Als die Hochschule das Gebäude erbte, musste sie einen Weg finden, mit dieser Geschichte umzugehen. Es war ja nicht vorgesehen, dass Hochschulen eigene Erinnerungsorte einrichten. Etwas Ähnliches gibt es in Frankfurt am Main mit dem Wollheim-Memorial auf dem Gelände der IG Farben, auch auf dem heutigen Universitätsgelände. Ich kam 2013 aus München an die Hochschule und habe dann die Hintergrundrecherche aufgenommen, ein Ausstellungskonzept entwickelt, alles gemeinsam mit den Kolleg*innen am Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus und Neonazismus.

Meine Stelle wurde zunächst vom Wissenschaftsministerium finanziert, weil nicht vorgesehen war, dass jemand an der Hochschule neben seiner sonstigen Tätigkeit hätte machen können. Es gibt an der Hochschule auch kein Historisches Seminar, eben nur den Forschungsschwerpunkt. Wir mussten Gelder einwerben, Spenden. Auch das war Teil meiner Aufgabe.

2016 wurde der Erinnerungsort eröffnet. So gesehen ist der Erinnerungsort im Vergleich mit den anderen 28 in Nordrhein-Westfalen etwas Besonderes, weil er eben auf dem Campus einer Hochschule liegt. Das ist eine große Chance: die Hochschule hat rund 10.000 Studierende, jedes Semester kommen neue, junge Menschen aus der ganzen Region, unterschiedlichster Herkunft. Sie alle sehen das Gebäude, den Erinnerungsort. Wir gehören von der Größe her zum unteren Mittelfeld. Wir haben ein Kernteam von zwei Personen, eine davon bin ich. Zurzeit haben wir über Drittmittel die Möglichkeit, befristet zwei weitere Kolleg*innen zu beschäftigen.

Norbert Reichel: Der Gedenkort ist so aufgebaut, dass ihr vor dem historischen Ort auf einem langen Informationspult Hintergrundinformationen sichtbar gemacht habt, mit denen sich die Geschichte des Ortes erschließen lässt. Wenn man hineingeht, findet man an den Wänden Bilder von Opfern der Deportationen, man geht über die ehemalige Viehtreppe hinunter, findet dort Terminals mit weiteren Informationen, auch zu Biografien der Opfer. Alle Bilder, die wir sehen, sind auch im Ausstellungskatalog enthalten. Die Viehtreppe ist das einzige Überbleibsel des historischen Zustands des Schlachthofs als Schlachthof wie als Internierungslager. Heute natürlich sauber gefegt und geputzt. Den Dreck eines Schlachthofs sehen wir nicht mehr. Beim Besuch solcher Orte frage ich mich auch immer, wie sie damals gerochen haben und welche Geräusche, welche Schreie zu hören waren. Unsere sinnliche Spurensuche ist doch sehr begrenzt. In der eigentlichen Halle des Schlachthofs ist jetzt die Bibliothek der Hochschule untergebracht. Ich frage mich nicht nur hier, auch an anderen Erinnerungsorten: wie authentisch lässt sich das Grauen der Verbrechen darstellen? Wie authentisch darf man es darstellen?

Joachim Schröder: Für mich geht es weniger um Darstellen als um Dokumentieren, aber es ist so oder so ein schwieriger Balanceakt. Es verbietet sich, so wie es früher häufig gemacht wurde, mit schockierenden Bildern oder dergleichen zu arbeiten, oder gar mit irgendwelchen reenactments, wie das zuweilen im Kontext mit dem Ersten Weltkrieg geschieht. Die Halle hier war kein KZ, wo Wachtürme, Stacheldraht und Galgen sofort entsprechende Bilder im Kopf hervorrufen. Aber: von hier aus ging der Weg von 6.000 Verfolgten in die Ghettos und Mordlager. Diese direkte Verbindung soll sich allen Besucher*innen erschließen und sie sollen auch erfahren, was dort passierte.

Um das Grauen darzustellen, dafür benötigen wir nicht viele Bilder. Es genügen Worte, Berichte, vor allem Erinnerungen von Überlebenden. Wir haben nicht umsonst vier längere Zitate an den Wänden angebracht, genau bei den Viehabstiegen. Die Zitate geben ihre Gefühle beim Betreten dieses Ortes wieder. Diese Worte an diesem Ort schaffen die Verbindung und verleihen ihm Authentizität – so empfinde ich es jedenfalls. Der etwas tunnelartige Viehabstieg hat auch etwas Symbolisches, es ist so etwas wie ein Weg in die Barbarei. Zugleich hast du natürlich recht, es ist heute alles glatt, sauber, schön gestrichen, hat diesen musealen Charakter – und nicht mehr den einer Viehhalle.

Erinnerungsort Alter Schlachthof – Informationspult und Dauerausstellung, Foto: Eric Fritsch © HSD 2016

Insgesamt ist der historische Ort im Vergleich zur damaligen Zeit natürlich kaum wiederzuerkennen, gerade durch die moderne Architektur des Campus. Die frühere Viehmarkthalle selbst hat sich, von außen gesehen, relativ wenig verändert. Wenn man in die Bibliothek kommt, kann man noch erahnen, wie es damals aussah. Die Ausstellung des Erinnerungsorts befindet sich ja eigentlich nur im Eingangsbereich der Halle, wo die Viehabstiege waren, die Bestandteil des Rundgangs der Ausstellung sind. Neben den Viehabstiegen gibt es noch ein weiteres Überbleibsel: eine Reihe erhaltener Steintröge. Die haben wir im Inneren der Halle, also in der Bibliothek ausgestellt, denn dort war der eigentliche Tatort. Sie stehen dort als Sinnbild für die nazistische Barbarei – und es gab eine längere Diskussion darüber, ob und wieso die Tröge in der Halle stehen sollten, weil nicht alle von dieser Idee begeistert waren. Denn es ist schließlich heute eine Bibliothek und die Studierenden sollen ja in Ruhe lernen und nicht durch lärmende Schulklassen gestört werden. Das ist das Eigentümliche an diesem Erinnerungsort: diese Gleichzeitigkeit von historischem Ort und Bibliotheksbetrieb.

Norbert Reichel: Ihr arbeitet bei Konzeption und Umsetzung eng mit der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf zusammen.

Joachim Schröder: Es gibt immer wieder gemeinsame Veranstaltungen und wir tauschen uns aus. Auch bei der Konzeption unserer Dauerausstellung habe ich mit Vertreter*innen der Gemeinde gesprochen und ihre Meinung eingeholt. Zuletzt haben wir uns auch abgesprochen, als wir anlässlich des Jahrestages des Wehrhahnanschlags vom 27. Juli 2000 am damaligen Tatort eine Gedenktafel angebracht haben – denn einige der Opfer des Anschlags waren Jüdinnen*Juden, sie wurden nachher von der Jüdischen Gemeinde betreut und unterstützt.

Emotionen, Empathie, Nachhaltigkeit

Norbert Reichel: Unten angekommen blickt man durch eine Glastür in die Bibliothek, einen Ort der Zivilisation. Wo Barbarei war ist heute Zivilisation? Das Thema der Authentizität bewegt mich schon sehr, auch im Hinblick auf die Emotionalität. Oder anders gesagt: wie emotional muss ein Erinnerungsort wirken, damit er überhaupt eine Wirkung hat? Wie verhalten sich die Besucher*innen, Schulklassen, Kirchengemeinden, Volkshochschulkurse – wer auch immer?

Joachim Schröder: Nach meiner Beobachtung ist es schon so, dass genau dieser Gang die Treppe hinunter etwas mit den Leuten macht, und ich glaube, dass das etwas mit dieser Authentizität dieses Ortes zu tun hat. Wenn die Besucher*innen an einer Führung teilnehmen, erhalten sie zunächst all die allgemeinen Informationen, die sie brauchen, die Diskriminierung, die Schikanen bis hin zu dem Entschluss der Deportation und der Ermordung aller Jüdinnen und Juden. Mit den zahlreichen Portraits, die sie dann in der Ausstellung sehen, bekommen sie die persönlichen Bezüge zu dem, was sie zuvor allgemein gehört haben. Jetzt sehen sie persönliche Beispiele, Biografien, wenn sie auf die Treppe hinzu- und dann hinuntergehen.

Diese Wirkung, die war nicht bewusst so geplant. Wir mussten insgesamt schon pragmatisch vorgehen, weil wir einfach nicht so viel Platz hatten und deswegen einen Teil der Ausstellung nach draußen verlegen mussten. Es hat sich insgesamt aber gut gefügt, dass der Zugang sich in der geschilderten Reihenfolge vollzieht. Man kommt vom Allgemeinen über das Biografische zu einer Art Gedenkraum, der auch schwächer beleuchtet ist. Hier befindet sich das von Dir erwähnte Terminal, in dem es nicht nur viele Dokumente zu sehen gibt, wie z.B. die fast vollständig überlieferten Deportationslisten. Das Digitale Archiv enthält auch alle bislang von uns recherchierten Biografien, soweit vorhanden mit Fotos und Dokumenten (seit letztem Jahr ist unser Biografisches Archiv online). Über die andere Seite verlässt man diesen Raum wieder, was wiederum zeigt, dass es auch weitergeht mit der Geschichte. Auf dieser Seite, die Treppe wieder hinauf, geht es auch um Menschen, die emigriert sind, die sich versteckt haben, die überlebt haben, die geholfen haben – aber auch um Täter*innen.

Emotionalisierung alleine reicht nicht. Das ist ein ganz zentraler Punkt in unserer Arbeit, den auch die meisten Kolleg*innen unterschreiben werden. Aus Emotionen allein folgt noch keine Erkenntnis. Wir müssen uns mit Ideologien, Strukturen beschäftigen, wir brauchen Faktenwissen, ein Verständnis für historische Abläufe. Aber auch das Faktenwissen alleine reicht nicht, wenn Empathie fehlt. Empathie ohne Kompetenz hilft nicht, Kompetenz ohne Empathie auch nicht.

Norbert Reichel: Die Empathie! Das ist so ein Topos fast jeder öffentlichen Rede über Erinnerungskultur. Dann heißt es, dass der Besuch in einer Gedenkstätte bewirke, dass man gegen die Menschenfeindlichkeit, gegen die Wiederholbarkeit der Menschheitsverbrechen der Shoah immunisiert werde. Fast schon wie eine Impfung gegen Extremismus. Sind eure Besucher*innen gut vorbereitet oder gibt es darunter auch welche, die eigentlich gar nicht kommen wollten? Manche kommen vielleicht heraus und sagen, gut dass ich doch dort war, andere fangen an zu schimpfen und zu beschimpfen.

Joachim Schröder: Ich habe relativ lange Erfahrungen mit Besucher*innen, mit Führungen in Gedenkstätten, vor allem mit Schulklassen, wo die Schüler*innen ja nicht aus eigenem Antrieb kommen, sondern im Rahmen des Unterrichts. Ich habe das schon während meines Studiums an der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf gemacht. Bezogen auf Schulklassen, pauschal gesagt: wir haben vielleicht ein Drittel, das sich überhaupt nicht interessiert, ein Drittel, das zur Kenntnis nimmt, ein Drittel, das sich sehr interessiert zeigt, nachfragt, diskutiert.

Norbert Reichel: Das sind zwei Drittel, die sich offenbar nur schwer interessieren lassen.

Joachim Schröder: Ja, genau. Aber das ist ein Durchschnittswert. Das hängt auch davon ab, welches Vorwissen da ist. Je mehr Vorwissen da ist, umso größer ist die Beteiligung. Führungen sind natürlich auch etwas anderes als Workshops. Dort habe ich mehr Zeit, sodass sich die Beteiligung verbessert. Es gibt aber immer auch einen Teil, der sich einfach nicht interessiert. Das ist bitter, wird sich aber nicht ändern lassen.

Norbert Reichel: Ich denke darüber nach, weil es immer wieder die Forderung gibt, den Besuch von NS-Gedenkstätten für alle Schüler*innen verpflichtend zu machen. Ich bin für eine solche Verpflichtung. Natürlich sollte man dann auch die Kapazitäten schaffen, in den Erinnerungsorten, in den Stundentafeln der Schulen. Ich frage mich oft, welchen Geschichtsunterricht wir eigentlich anbieten. Ist das Pflichtübung oder geht das mehr in die Tiefe?

Joachim Schröder: Damit steht und fällt die Sache. Wenn wir motivierte und engagierte Lehrer*innen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir motivierte und engagierte Schüler*innen haben, hoch. Das wäre auch ein Auftrag an die Ausbildung der Lehrkräfte. Nach jedem antisemitischen Vorfall haben wir dieselbe Reaktion: gefordert wird, schickt alle in eine Gedenkstätte und dann haben wir die alle geimpft. Dann sind die gegen Rechtsradikalismus imprägniert. Ich kann diese Wunschvorstellung gut verstehen. Schön wäre es, wenn es so wäre. Das funktioniert nicht. Dennoch bin ich der Meinung, dass wir den Besuch der Gedenkstätten verpflichtend machen, dass alle in diese Orte gehen, sich mit der Geschichte beschäftigen, weil das über den Geschichtsunterricht in den Klassenräumen hinausgeht. Der Besuch kann das Bewusstsein schärfen, aber es muss nicht. Es hängt eben auch von der Qualität der Führungen, der Qualität der Vermittlungsarbeit ab.

Norbert Reichel: Ich denke, Gedenkstätten wären auch überfordert, mit einem Besuch zu kompensieren, was vorher in der Schule oder anderswo nicht gelaufen ist.

Joachim Schröder: Man darf eine Führung nicht mit zu hohen Anforderungen überfrachten. Das geht auch nicht in einem Workshop. Wir können nicht aufholen, was in der Schule versäumt wurde. Aber wir können vielleicht Anstöße geben, Aufmerksamkeit erregen, irritieren, Fragen aufwerfen – das alles in ungewohnter Umgebung. Meine Wunschvorstellung ist eigentlich die, dass die Schüler*innen beziehungsweise Besucher*innen mit mehr Fragen herauskommen als sie hineinkamen.

Norbert Reichel: Wenn dir eine gute Fee jetzt zusätzlich zum verpflichtenden Besuch einer Gedenkstätte weitere Wünsche erfüllen würde, was würdest du dir wünschen?

Joachim Schröder: Die Erhöhung der Stundenzahl im Fach Geschichte. Von Lehrer*innen höre ich immer wieder, dass die Zeit nicht reicht. Meine Schlussfolgerung: wir müssen diese Zeit erhöhen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 wären einheitliche Standards in der Aus- und Fortbildung der Lehrer*innen. Nach allem, was ich höre, fehlt es sehr an Gelegenheit zu Fortbildungen zu diesem Thema. Vielleicht hilft auch eine zentrale Fortbildungsstätte für Lehrkräfte, die NS-Geschichte zu vermitteln, denn die Ausbildung an der Universität ist hier offensichtlich vielfach nicht ausreichend.

Norbert Reichel: Das beträfe nicht nur Geschichtslehrer*innen, sondern auch andere, die sich mit historischen Themen befassen. Das ist eigentlich ein Thema fast aller Fächer, Literaturunterricht in Deutsch und in den Fremdsprachen, Politik. Und die Verpflichtung zu Gedenkstättenbesuchen gehört vielleicht auch in die Ausbildung von Lehrer*innen, nicht nur im Fach Geschichte. Auch der außerunterrichtliche Bereich bietet durch den Ausbau der Ganztagsangebote neue Spielräume. Die von Sylvia Löhrmann angeregte KMK-Empfehlung zur Erinnerungskultur aus dem Jahr 2014 enthält eine Menge guter Vorschläge, von denen manche bisher kaum umgesetzt wurden. Es gibt weitere beachtenswerte KMK-Empfehlungen, die alle auf der Internetseite der KMK nachlesbar sind.

Joachim Schröder: Wer sich ein wenig mit der NS-Zeit beschäftigt, findet in allen Bereichen Anlässe und Themen. Beispielsweise auch in den Naturwissenschaften mit der sogenannten „Rassenlehre“. Oder was alles damals in Schulbücher Eingang fand.

Norbert Reichel: Oder Mathematik. Wenn wir bedenken, welche menschenfeindlichen Mathematikaufgaben Schüler*innen in der NS-Zeit berechnen mussten, beispielsweise zu den Kosten der Betreuung und Verpflegung von Behinderten.

Joachim Schröder: Stichwort Schulbücher. Vielleicht brauchen wir einheitliche Schulbücher, Schulbücher, die auf dem neuesten Stand sind.

Norbert Reichel: Ganz heißes Thema. Wer schreibt eigentlich die Schulbücher? Nach meinem Eindruck viele pensionierte Lehrkräfte. Die haben Zeit dazu.

Joachim Schröder: Die meisten werden wohl von „alten weißen Männern“ geschrieben. Das kommt dazu. Es ist ja nicht alles falsch, was die schreiben, aber wir müssen zugeben, dass die meisten Gremien und Kommissionen nicht divers besetzt sind.

Norbert Reichel: Ein Beispiel war der Streit um die Besetzung der Zweiten Unabhängigen Antisemitismus-Kommission des Deutschen Bundestages. Erst durch Interventionen wurde es möglich, dass Andreas Nachama und Marina Chernivsky als jüdische Vertreter*innen teilnehmen konnten. Das war wieder einmal die alte unglaubliche Geschichte, jüdische Vertreter*innen auszuschließen, weil sie vielleicht „befangen“ wären! Bei Gremien und Kommissionen zum Thema Rassismus ist es nicht anders.

Joachim Schröder: Die Faktoren Zeit und Diversität sind entscheidend. Wir haben an unserem Erinnerungsort das Thema der Shoah. Wir haben nicht die Themen der Ermordung der Sinti und Roma, der Homosexuellen, behinderter Menschen mit der Aktion T4, die Verfolgung politischer Opposition. All diese universellen Themen brauchen Zeit und sollten auch ihren Raum in Bildungsprozessen, auch an verschiedenen Erinnerungsorten bekommen können.

Bürokratie des Terrors

Norbert Reichel: An eurem Erinnerungsort habt ihr auch Biographien von Täter*innen. Das ist meines Erachtens eines der schwierigsten Themen. Wenn wir uns aktuelle Studien anschauen, beispielsweise die Bielefelder MEMO-Studien, scheint die Zahl der Deutschen, die glauben, ihre Eltern, Groß- oder Urgroßeltern wären im Widerstand gewesen, hätten Jüdinnen*Juden geholfen oder wären selbst Opfer gewesen, zu steigen. Mitunter fast ein Drittel!

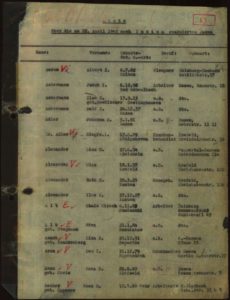

Deportationsliste Alter Schlachthof © Arolsen Archives

Joachim Schröder: Das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, auch Täter*innen vorzustellen. Zurzeit sind es nur Täter, weil wir bis auf zwei weibliche Mitglieder der Kriminalpolizei keine namentlich bekannten Täterinnen gefunden haben – was diese Region betrifft. Diese beiden Polizistinnen waren an der Ausplünderung der Internierten beteiligt, aber es gibt keine Akten, keine weiteren Informationen über die beiden Frauen, nichts darüber, was aus ihnen nach 1945 geworden ist. Wir haben nur die Namen. Das ist museal schwer darstellbar. Wir überlegen zurzeit, wie wir das trotzdem hinbekommen.

Warum Täter*innen? Wir wollen zeigen: der Holocaust war ein arbeitsteiliges Verbrechen. Das waren nicht nur Hitler, Himmler, Heydrich, wie deutsche Gerichte nach 1945 argumentierten. Das war ein sehr ausgeklügelt organisierter Prozess mit einer federführenden Behörde und vielen weiteren Behörden, die mitmachten: das Finanzamt, das Einwohnermeldeamt, die Reichsbahn, das Amtsgericht. Justizbeamte kamen und setzten ihren Stempel auf die Vermögensverzichtserklärung. Polizeibeamte haben die Deportierten abgeholt und bis ins Ghetto, bis ins Lager begleitet. Wir haben einen Polizeibeamten mit 15 Leuten, der die Deportierten bis nach Sobibór begleitete. Und wer einmal in Sobibór war, weiß, dass ihnen nicht verborgen geblieben sein kann, was dort geschah.

Bei der Reichsbahn gab es Leute, die die Fahrpläne machten für die Züge, die in die Ghettos und Mordlager fuhren, die Fahrkarten verkauften. Ganz am Ende waren diejenigen, die den Abzug bei den Erschießungen betätigten, die die Selektierten in die Gaskammer brachten. Das waren „ganz normale Männer“ (Christopher Browning), die den Holocaust durchführten, ganz normale Familienväter. Diese spielen alle ihre Rolle in ihrem Arbeitsbereich, und ohne ihre Pflichterfüllung wäre der Holocaust nicht durchführbar gewesen.

Das sind Namen, Gesichter, Geschichten, und wir fanden, auch sie sollten in der Ausstellung gezeigt und erzählt werden. Wir haben sie ans Ende der Ausstellung gestellt, weil wir denken, dass der Ort zuerst all den Menschen gewidmet ist, die von dort verschleppt wurden. Wir haben die Frage kritisch diskutiert, auch mit der jüdischen Gemeinde, ob wir Bilder von Tätern ausstellen könnten. Wenn die Kolleg*innen gesagt hätten, dass wir darauf verzichten sollten, hätten wir das nicht gemacht. Aber es gab keine Einwände.

Norbert Reichel: Ich höre aus jüdischen Gemeinden und von jüdischen Expert*innen immer wieder, dass wir uns intensiv mit der Täterschaft in unseren Familiengeschichten beschäftigen sollten.

Joachim Schröder: Um zu vermeiden, dass so viele behaupten, sie wären Nachkommen von Widerstandskämpfer*innen. Man muss sagen, dass das nicht so war. Das nur trifft auf einen verschwindend geringen Prozentsatz zu – meine Kollegin Sabine Reimann bietet gelegentlich sehr interessante Seminare zur Erforschung der eigene Familiengeschichte an (#nazihintergrund?), die sehr angefragt sind.

Norbert Reichel: Einige der Akteure des Widerstands in den letzten Kriegsjahren, so auch die Akteure des 20. Juli 1944, waren vorher selbst Täter.

Joachim Schröder: Ja, das zeigt, wie komplex das ist. Es gab eine große Bandbreite, vom Exzess-Täter bis zum einfachen Sachbearbeiter in einer Behörde wie dem Finanzamt oder bei der Reichsbahn, die auch Rädchen in der großen Mordmaschinerie waren. Manche beteiligten sich als überzeugte Nazis und Antisemiten, manche gleichgültig oder auch widerwillig, aber aus einem tief verwurzelten Pflichtgefühl heraus, gegenüber ihren Vorgesetzten oder „dem Staat“. Das ist ein Satz, den ich 100fach gelesen habe in Entnazifizierungsakten, dass man ein „Beamter alter Schule“ gewesen wäre, keinesfalls ein Nazi. Will sagen: man hat nicht hinterfragt, was die Vorgesetzten einem auftrugen.

Norbert Reichel: Ein grundlegendes Dokument ist die Posener Rede Heinrich Himmlers vom 4. Oktober 1943 vor Höheren SS- und Polizeiführern. Er hat die Inhalte dieser Rede auch am 6. Oktober und zu weiteren Anlässen immer wieder vorgetragen.

Joachim Schröder: Die Rede wirft ein grelles Licht auf die menschenverachtende und mörderische Mentalität der SS, die der zentrale „Motor“ der Shoah war. Und sie zeigt, dass sich die Täter im Recht sahen, auch angesichts der Ungeheuerlichkeit der von ihnen verübten Verbrechen. Himmler sprach von einem „niemals zu schreibenden Ruhmesblatt der deutschen Geschichte“, und dass die Exekutoren des Terrors bei der Erfüllung der Aufgabe der „Ausrottung des jüdischen Volkes“ „anständig geblieben“ seien. Er meint damit: die SS-Kommandos hätten nicht gebrandschatzt, geplündert, vergewaltigt und sich persönlich bereichert, obwohl jeder im Raum wusste, dass das Gegenteil der Fall war. Interessant ist noch eine weniger oft zitierte Stelle der Rede, die ein Licht auf die Motivation der Täter wirft. Wenn man – so Himmler – nicht „die Juden“ aus Deutschland rausgeschafft hätte, dann hätte man in Deutschland wieder so eine Situation wie 1916/17, mit „Hetzern und Saboteuren“ – er meinte damit, dass dann in Deutschland ein neues „1918“ gedroht hätte. Denn DAS war die Urangst der Nazis: dass sich so etwas wie die Novemberrevolution wiederholen könnte. Und wer waren aus Sicht der Nazis die Verantwortlichen für die Novemberrevolution oder ganz allgemein: den Bolschewismus? Die Juden. Das ist wieder das Phantasma der jüdisch-bolschewistischen Weltrevolution.

Norbert Reichel: Welche Reaktionen gibt es in den Workshops, wenn ihr das Täterthema ansprecht?

Joachim Schröder: Ich habe noch nicht festgestellt, dass Leute gesagt hätten, sie wären überrascht gewesen. Es gibt immer ein Erstaunen, wenn die Lebensläufe beschrieben werden, wenn man einmal von Exzesstätern absieht. Das waren ganz normale Männer, wie sie von Christopher Browning oder Harald Welzer beschrieben werden. Es gibt auch inzwischen Materialien zu dieser Thematik, die die Kolleg*innen Elke Gryglewski, Wolf Kaiser und Thomas Köhler erstellt haben. Herausgegeben hat die Mappe die Bundeszentrale für politische Bildung, im Gefolge einer großen Ausstellung im Deutschen Historischen Museum über die Polizei im NS-Staat („Ordnung und Vernichtung“).

(Anmerkungen: Das Gespräch fand am 4. Februar 2022 statt, am 19. Januar 2022 haben wir uns am Erinnerungsort Alter Schlachthof getroffen und vorbereitet. Erstveröffentlichung im Februar 2022, alle Internetzugriffe zuletzt am 8. Februar 2022. Die Bilder im Text wurden mir von Joachim Schröder zur Verfügung gestellt. Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt von Yvan Goll, Fruit from Saturn © Bürgerstiftung für verfolgte Künste – Else-Lasker-Schüler-Zentrum – Kunstsammlung Gerhard Schneider.)