Wir sind Sternenstaub

Carl Sagan – Wissenschaftler, Visionär, Ratgeber der Menschheit

„Wie lange ist eine Milliarde Jahre? In einer Milliarde Jahren wäre der Kontinent Erde so verändert, dass wir die Oberfläche unseres eigenen Planeten nicht mehr erkennen würden. Vor eintausend Millionen Jahren waren die komplexesten Lebensformen auf der Erde Bakterien. Inmitten des nuklearen Wettrüstens schien unsere Zukunft, selbst auf kurze Sicht, eine zweifelhafte Angelegenheit zu sein. Diejenigen von uns, die das Privileg hatten, an der Erstellung der Voyager-Botschaft mitzuwirken, taten dies mit einem Gefühl der heiligen Absicht. Es war vorstellbar, dass wir wie Noah die Arche der menschlichen Kultur zusammensetzten, das einzige Artefakt, das bis in die unvorstellbar ferne Zukunft überleben würde.“ (Carl Sagan, in: Billions and Billions. Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium, 1997)

Die Menschheit im zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts braucht Ratgeber und Visionäre, die in der Lage sind, Zuversicht zu geben, um die drohenden Katastrophen des Anthropozäns zu verhindern. Ratgeber, die gehört werden, weil sie uneigennützige und die Kulturen übergreifende Vorschläge für das globale Überleben der Menschheit präsentieren. Ratgeber, denen man gern zuhört und denen man glaubt. Ratgeber, die Menschen in allen Erdteilen und Kulturen anregen, sich für das globale Gemeinwohl einzusetzen. Solche Ratgeber sind immer Visionäre, die sich trauen, ungewöhnliche und neue Konzepte zu denken und zu wagemutigen Aktionen aufrufen. Mahatma Ghandi war ein solcher Ratgeber, der Dalai Lama ebenso und viele andere Menschen auch. Wir brauchen Anti-Dystopien oder gelebte Utopien als gelungene Beispiele, wie beispielsweise Isabella Hermann dies in ihrem Buch „Zukunft ohne Angst“ beschreibt (München, oekom, 2025, im Demokratischen Salon unter dem Titel „Mehr Anti-Dystopie wagen“ vorgestellt).

Wir brauchen Visionäre und Ratgeber auch und besonders an den Schnittstellen von Technologien und gesellschaftlichem Wandel, also in den Diskursfeldern: Künstliche Intelligenz, Verkehrswende, Energiewende, Raumfahrt. Elon Musk hätte ein solcher Visionär werden können (und war es kurzfristig), durch seine innovativen Konzepte bei Tesla und SpaceX. Leider hat er seinen Ruf durch die negative Energie als Regierungsberater von Donald Trump völlig verspielt und er wird als Zerstörer von gut eingespielten Regierungsstrukturen in den USA in die Geschichte eingehen.

Schauen wir zurück in die Zeit der aufstrebenden Raumfahrt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert. In. dieser Zeit finden wir einige große Visionäre und Ratgeber für die Menschheit, die sich durch große Weisheit und großes Engagement auszeichnen. Solche Menschen – und vor allem: Frauen als Ratgeberinnen – brauchen wir jetzt. In diesem Essay möchte ich Carl Sagan vorstellen, den überragenden Visionär des Raumfahrtzeitalters im 20. Jahrhundert. Leider ist Carl Sagan viel zu früh im Alter von 62 Jahren am 20. Dezember 1996 an Myelodysplasie gestorben. Die amerikanische National Science Foundation würdigte ihn als einen Forscher, dessen Arbeiten die Planetaren Wissenschaften transformiert haben und dessen Geschenke an die Menschheit unendlich seien.

Ein Grenzgänger

Naturwissenschaftler, die ihren Forschungsbereich verlassen, verlieren zumeist ihre fachliche Reputation. Sie werden oft kritisiert, als Spinner, als halsstarrig oder als engstirnig bezeichnet. Aber eines haben sie alle erreicht: Sie haben das Verständnis der Menschheit zu ihrem Arbeitsgebiet entscheidend beeinflusst und den menschlichen Erfahrungsschatz bereichert, indem sie komplizierte wissenschaftliche Theorien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Zu diesen Wissenschaftspropagandisten im positiven Wortsinn zähle ich insbesondere Carl Sagan (geboren 9. November 1934, gestorben 20. Dezember 1996), der mit seiner PBS-Fernsehserie „Cosmos: A Personal Voyage“ etwas bislang Unerreichtes geschaffen hatte. „Cosmos“ war in den 1980er Jahren die am weitesten verbreitete Fernsehserie in der Geschichte des öffentlichen amerikanischen Fernsehens (bis zum Jahre 1990) und war von mehr als 500 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in 60 Ländern der Erde begeistert aufgenommen worden.

„Cosmos: A Personal Voyage“ (1980) ist eine dreizehnteilige US-amerikanische Fernsehserie von Carl Sagan, Ann Druyan und Steven Soter mit der Musik von Vangelis. Im Jahre 2014 wurde die Serie unter dem Titel „Unser Kosmos: Die Reise geht weiter“ neu aufgelegt und von Neil deGrasse Tyson präsentiert. Bis heute wurde die Serie von Fernsehstationen in mehr als sechzig Ländern der Erde gesendet und von mehr als 500 Millionen Menschen gesehen. Das Begleitbuch „Cosmos“ (1980) von Carl Sagan wurde im Jahre 2013 neu herausgegeben und mit einem Vorwort von Ann Druyan und einem Essay von Neil deGrasse Tyson versehen. Der Nachfolgeband ist „Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space“ (1994, deutsch: „Blauer Punkt im All – Unsere Zukunft im Kosmos“, 1996).

„Cosmos“ (1980) ist das Opus Magnum von Carl Sagan, wie Neil deGrasse Tyson in seinen einführenden Reflektionen zur Neuauflage des Buches im Jahre 2013 schreibt. Der andauernde Erfolg der Serie und des Buches „offenbart auch den verborgenen Hunger in uns allen, etwas über unseren Platz im Universum zu erfahren und zu begreifen, warum das intellektuell, kulturell und emotional wichtig ist.“ Carl Sagans Umgänglichkeit und Intelligenz haben dafür gesorgt, dass Information in Wissen und Wissen in Staunen verwandelt würde. Dies sei die Grundlage und das Geheimnis von „Cosmos“ (1980). Carl Sagan habe immer die Grenzen der traditionellen Fachwissenschaften überschritten und neue Forschungsfelder und Wissensgebiete erschlossen. Neil deGrasse Tyson schreibt: „In den Jahrzehnten nach der Veröffentlichung des Buches entstanden hybride Studienrichtungen wie Astrobiologie, Astroteilchenphysik, Astrochemie und Planetengeologie, die zum Teil noch mit Bindestrichen versehen sind.“ Besonders die Astrophysik würde sich mit rasender Geschwindigkeit weiterentwickeln und man könnte der Annahme sein, dass sich darüber kein zeitloses Buch würde schreiben lassen. „Cosmos“ (1980) sei eine Ausnahme, hier „erfahren Sie, was das epische Abenteuer der wissenschaftlichen Forschung für die Erde, für unsere Spezies – für Sie – bedeutet. Und dieses Rezept funktioniert zu jeder Zeit, an jedem Ort und für jede Generation.“

Die Zeitlosigkeit des Buches „Cosmos“ (1980) von Carl Sagan wird bereits im ersten Satz deutlich: „Der Kosmos ist alles, was ist oder jemals war oder jemals sein wird.“ Der letzte Absatz klingt wie ein Versprechen: „Denn wir sind die lokale Verkörperung eines Kosmos, der sich seiner selbst bewusst geworden ist. Wir haben begonnen, über unseren Ursprung nachzudenken: Sternenmüll, der über die Sterne nachdenkt, organisierte Ansammlungen von zehn Milliarden Milliarden Milliarden Atomen, die über die Entwicklung der Atome nachdenken; die lange Reise nachverfolgen, auf der zumindest hier das Bewusstsein entstanden ist. Unsere Loyalität gilt der Gattung und dem Planeten. Wir sprechen für die Erde. Unsere Verpflichtung zum Überleben gilt nicht nur uns selbst, sondern auch dem uralten und riesigen Kosmos, dem wir entspringen.“

Carl Sagan hat „Cosmos“ (1980) seiner dritten Ehefrau und Mitarbeiterin an der Fernsehserie Ann Druyan gewidmet, mit zeitlos schönen Zeilen: „Für Ann Druyan: In den Weiten des Raums und der Unermesslichkeit der Zeit ist es mir eine Freude, einen Planeten und seine Epoche mit Annie zu teilen.“ Ann Druyan berichtet in ihrem Vorwort, dass die U.S. Library of Congress „Cosmos“ (1980) als eines der achtundachtzig Bücher ausgewählt hat, die Amerika geformt haben.

Carl Sagan hat mit seinen populärwissenschaftlichen Werken wie „Blauer Punkt im All. Unsere Zukunft im Kosmos“ (1996, 1994) die Erforschung des Sonnensystems für eine breite Öffentlichkeit interessant, verstehbar und nachvollziehbar gemacht. Er ist in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts der große Popularisierer der Raumfahrt gewesen. Sein Werk ist auch eine moderne und auf den Erkenntnissen der NASA-Sonden, die zu den Planeten geschickt wurden, basierende Fortführung der Popularisierung der Raumfahrt in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, die vor allem durch Arthur C. Clarke angestoßen worden war.

Voyager 1 und 2 – Geschenk an die Menschheit

Als Sagans größter Erfolg bei der Erforschung des Sonnensystems wird allgemein sein Beitrag zur Botschaft der Menschheit auf dem „Golden Record“ an Bord der Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 angesehen, die im Jahre 1977 gestartet wurden und die unser Sonnensystem inzwischen verlassen haben. Voyager 1, gestartet am 5. September 1977, hat den interstellaren Raum im Jahre 2012 erreicht. Die Sonde ist mehr als 21 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und fliegt nun mit 17 Kilometern pro Sekunde bzw. 6.120 Stundenkilometern weiter ins All. Voyager 1 wird den nächsten Stern im Sternbild der Giraffe (Camelopardalis), 1,6 Lichtjahre entfernt, in 40.000 Jahren erreichen. Ob seine Erbauer, die Menschen, dann noch existieren?

An Bord der beiden Voyager-Raumsonden sind die Golden Records, zwei identische goldene Schallplatten, fest angebracht. Die Schallplatten enthalten Töne, Musik und Bilder von der Erde und einen Lageplan der Erde im Kosmos. Die Voyager Raumsonden 1 und 2 haben das Sonnensystem bereits verlassen und sind jetzt auf dem Wege zum nächsten Stern, Gliese 445, den sie in 40.000 Jahren erreichen werden. Sie sind Zeitkapseln, die Außerirdischen etwas über das Leben auf der Erde mitteilen könnten, wenn dieses schlimmstenfalls bereits ausgestorben sein könnte. Carl Sagan sagte dazu: „Das Raumschiff wird nur dann angetroffen und die Platte abgespielt werden, wenn es im interstellaren Raum fortgeschrittene raumfahrende Zivilisationen gibt, aber der Start dieser ‚Flaschenpost‘ in den kosmischen ‚Ozean‘ sagt etwas sehr Hoffnungsvolles über das Leben auf diesem Planeten aus.“

Die Planer für den „Golden Record“ an der Raumsonde Voyager 1, Carl Sagan und Frank Drake, waren sich dieser Problematik durchaus bewusst. In der Einführung der wunderbaren Dokumentation über den „Voyager Golden Record“ schreiben die Producer: „Dieses bezaubernde Artefakt, offiziell Voyager Interstellar Record genannt, könnte das letzte Zeugnis unserer Zivilisation sein, nachdem wir für immer verschwunden sind“.

Voyager 2, gestartet am 20. August 1977, hat unser Sonnensystem im Jahre 2020 verlassen. Die beiden Raumsonden haben erstaunliche Beiträge zur Erforschung unseres Sonnensystems geleistet. Voyager 1 lieferte das erste gemeinsame Foto von Erde und Mond im September 1977, zwei Wochen nach dem Start. Zwei Jahre später folgten Bilder vom Großen Roten Fleck auf Jupiter und den aktiven Vulkanen auf dem Jupiter-Mond Io. Im folgenden Jahr 1980 gab es erste Fotos von den Ringen des Saturn in beeindruckender Auflösung. Voyager 2 lieferte im Jahre 1986 Bilder vom Uranus und entdeckte zehn bislang unbekannte Monde, die den Planeten umkreisen. Im Jahre 1989 konnte Voyager 2 als erstes künstliches Objekt den Neptun in einer Flughöhe von 5.000 Kilometern über seinem Nordpol untersuchen.

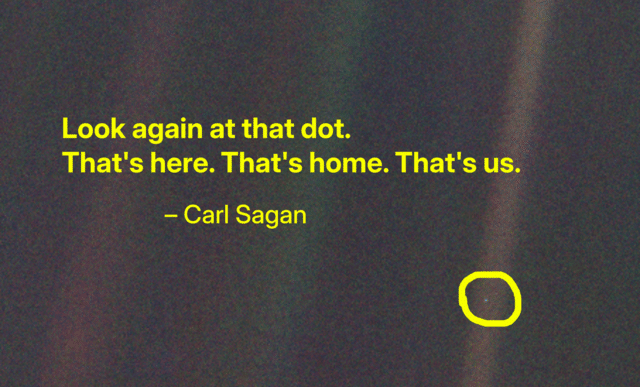

Nachdem die beiden Raumsonden die äußeren Planeten fotografiert hatten, konnte Carl Sagan die NASA überzeugen, die Kameras von Voyager 1 zur Sonne zurückzuschwenken und das erste Foto unseres Sonnensystems von seinen äußeren Grenzen aufzunehmen. Am Valentinstag 1990, dem 14. Februar 1990, entstanden 90 Einzel-Bilder, die zu dem beeindruckenden „Solar System Portrait“ mit Mars und Merkur im Sonnenglanz zusammengesetzt wurden. Im Zentrum steht, aus einer Entfernung von sechs Milliarden Kilometern fotografiert, der „Pale Blue Dot“, der hellblaue Punkt im All, die Erde. Carl Sagan hat seine Ideen, Visionen und technischen Umsetzungen bei der NASA in „Blauer Punkt im All (1996, 1994) beschrieben und wunderbar illustriert. Dieses Buch ist nicht nur eine Dokumentation über die frühe Raumfahrt der Menschheit, sondern auch ein Wegweiser für unsere nächsten Schritte ins All.

Die Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 werden von den Produzenten der Dokumentation „The Voyager Golden Record“ nicht nur als Geschenk der Menschheit an den Kosmos, sondern auch als Geschenk an die Menschheit selbst angesehen. Vielleicht werden unsere Nachkommen eines Tages in der Rückschau erkennen, welche außerordentliche Bedeutung diese kleinen technischen „Spielzeuge“ des zwanzigsten Jahrhunderts für die Menschheit der Zukunft hatten. Voyager 1 und Voyager 2 sind die ersten Sendboten einer in das Weltall aufbrechenden Menschheit, die damals noch keinerlei Vorstellung von ihrer Zukunft hatte.

Der politische Denker

Carl Sagan war ein politischer Denker und seine Beiträge zur Erforschung des „Nuklearen Winters“, der nach einem Atomwaffenkrieg auf der Erde herrschen und die Lebensgrundlagen der Menschheit vernichten würde, waren seinerzeit ein großer Beitrag zur globalen Friedensforschung. Sagan hat die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu mit anderen Forschern auf einem Symposium und in dem Buch „The Cold and the Dark – The World after Nuclear War“ (1984) präsentiert.

Carl Sagan war ein überragender Denker und Visionär für die Zukunft der Menschheit im Kosmos. Er war „David Duncan Professor für Astronomie und Weltraum-Wissen schaften“ und Direktor des Labors für Planetare Studien an der Cornell Universität in Ithaca, New York. Carl Sagan war Berater der NASA seit den 1950er Jahren und hat die Mariner-, Viking-, Voyager-, Galileo- und Apollo-Missionen beraten sowie dazu beigetragen, die Rätsel von hohen Temperaturen auf der Venus (verursacht durch einen massiven Treibhauseffekt), den jahreszeitlichen Wechsel auf dem Mars (verursacht durch Staub-Stürme) und den rötlichen Dunst auf Titan (verursacht durch komplexe organische Moleküle) zu lösen.

Carl Sagan dachte in großen Zeiträumen und Entfernungen. In dem nach seinem Tode erschienenen Buch „Billions and Billions – Thoughts on Life and Death at the Brink of the Millennium“ (1997) finden sich seine Wünsche für die Zukunft der Raumfahrt ebenso wie seine Relativierung der schnellen Erreichbarkeit der großen Ziele in Raum und Zeit: „Wir stehen jetzt kurz davor, Tausende von nahen Sternen auf der Suche nach ihren Begleitern zu durchforsten. Ich halte es für wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Jahrzehnten Informationen über mindestens hunderte anderer Planetensysteme in der riesigen Milchstraßengalaxie haben werden – und vielleicht sogar über ein paar kleine blaue Welten, die mit Wasserozeanen, Sauerstoffatmosphären und den verräterischen Zeichen von wundersamem Leben ausgestattet sind.“

Eine „ziemliche Platzverschwendung“ im All

In diesem Zusammenhang muss natürlich auch der Ausflug eines berühmten Wissenschaftlers in die literarische Science Fiction erwähnt werden. Mit „Contact“ (1985) legte Sagan einen klugen fiktiven Bericht über die Gestaltung der ersten Begegnung und Kommunikation der Menschen mit außerirdischen Intelligenzen vor, der in einem nicht minder berühmten Film von Robert Zemeckis mit dem gleichen Titel im Jahre 1997 für die große Leinwand dramatisiert wurde.

Carl Sagan war bereits ein äußerst erfolgreicher Wissenschaftler, Professor und Labordirektor an der Cornell University und der führende Forscher in Zusammenarbeit mit der NASA zur Erforschung des Sonnensystems, Pulitzerpreisträger des Jahres 1978 für das Buch „The Dragons of Eden“ (1977) und höchst anerkannter Wissenschafts-Popularisierer der 1970er und 1980er Jahre weltweit durch seine Fernsehserie „Cosmos“ im Jahre 1980, als ihm der Verlag Simon & Schuster Anfang 1981einen Vorschuss von zwei Millionen US-Dollar zahlte, um seinen einzigen Roman zu schreiben: „Contact“ (1985). Sagan hatte schon lange über dieses Thema wissenschaftlich gearbeitet und bereits im Jahre 1966 gemeinsam mit dem russischen Astronomen I.S. Shklovskii ein grundlegendes wissenschaftliches Buch geschrieben: „Intelligent Life in the Universe“ (1966). Das Buch „Contact“ (1985) war Carl Sagans Beitrag zur Popularisierung des SETI-Programms.

Das Buch wurde von Robert Zemeckis im Jahre 1997 mit Jodie Foster in der Rolle der Ellie Arroway verfilmt und ist einer der schönsten, wundervollsten und wissenschaftlich korrektesten Filme über einen möglichen Erstkontakt mit außerirdischen Intelligenzen. Die Handlung entwickelt sich entlang der Leitlinie über Leben und die Unendlichkeit im Universum, die die junge Ellie Arroway, das Alter Ego von Carl Sagan, von ihrem Vater hört und mit dem der Film auch endet: „Wenn wir die Einzigen sind, ist das eine ziemliche Platzverschwendung.“

Der Schluss des Buches ist etwas anders gestaltet, hier schildert Carl Sagan eine Dichotomie zwischen der Bedeutung von Ellies Leben und dem großen Sinn des Lebens im Universums: „Sie hatte ihre Karriere damit verbracht, mit den entlegensten und fremdartigsten Außerirdischen Kontakt aufzunehmen, während sie in ihrem eigenen Leben kaum mit irgendjemandem in Kontakt gekommen war. Sie hatte mit Eifer die Schöpfungsmythen anderer entlarvt und die Lüge, die ihrem eigenen Leben zugrunde lag, nicht bemerkt. Sie hatte ihr ganzes Leben lang das Universum studiert, aber seine deutlichste Botschaft übersehen: Für kleine Lebewesen wie uns ist die Weite nur durch Liebe erträglich.“

Der Schlussabsatz des Buches sagt etwas darüber aus, dass das Universum nach einem Plan geschaffen wurde und dass es Lebewesen gibt, die über allem stehen. Der Atheist Carl Sagan beendet seinen Roman mit einer religiösen Aussage: „Das Universum wurde mit Absicht geschaffen… (…) Im Gewebe des Raums und in der Natur der Materie ist, wie in einem großen Kunstwerk, die Signatur des Künstlers klein geschrieben. Über den Menschen, Göttern und Dämonen, über den Verwaltern und Tunnelbauern steht eine Intelligenz, die älter ist als das Universum.“

Arthur C. Clarke, Stephen Hawking und Carl Sagan über Gott, das Universum und alles andere

Arthur C. Clarke hat nach eigener Aussage Carl Sagan das erste Mal im Jahre 1964 getroffen, wie er in der Würdigung von Sagan in dem Buch von Roddy McDowall: „Double Exposure Take Three“ (1992) schreibt. Bei einem gemeinsamen Besuch der Weltausstellung 1964 in New York seien sie bei einsetzendem Regen in ein Zelt geflüchtet und hätten einen Film über die Wunder des Universums gesehen. Dieser endete mit einer Werbebotschaft für Gott, über die sich Carl Sagan sehr aufgeregt und sich bei einem Platzanweiser darüber beschwert hätte.

Was Sagan als „intellektuelle Unehrlichkeit“ bezeichnete, nahm Clarke etwas gelassener hin und sagte zu seinem Freund, dass der Veranstalter sie immerhin trocken gehalten und kostenfrei betreut hätte, dass sie einen interessanten Film gesehen hätten und dass der Platzanweiser sicher nicht der Drehbuchautor gewesen sei. Clarke vermutet, dass diese Begegnung der Samen für die Fernsehserie „Cosmos“ (1980) von Carl Sagan gewesen sein könnte. Clarke schließt seine Würdigung von Carl Sagan mit den Worten: „Nach einem Vierteljahrhundert ist Carl nicht viel milder geworden. Ich bin mir sicher, dass er Gott immer noch gerne ein paar hilfreiche Ratschläge geben würde, wie das Universum gestaltet sein sollte“.

Arthur C. Clarke, Carl Sagan und Stephen Hawking haben in der Fernsehdiskussion „God, The Universe and Everything Else” (1988, unter anderem auf youtube und auf Netflix verfügbar) diese im Jahre 1964 aufgeworfene Diskussion fortgeführt. Die Diskussion beginnt mit der Vorstellung des Buches von Stephen Hawking: „Eine kurze Geschichte der Zeit“ (1988) und dem Wunsch der Naturwissenschaftler, zu verstehen, „wie das Universum funktioniert“. Hawking glaubt, dass die Physiker bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts eine „Grand Unified Theory – GUT, die große, vereinheitlichende Theorie“ vorliegen haben, die die Relativitätstheorie und die Quantenphysik zusammenfügt und das Universum als Ganzes verstehbar macht.

Carl Sagan spricht zunächst über die Schwächen des Schulsystems, das eher Entmutigung als ein wissenschaftliches Verständnis lehren würde. Wissenschaft sei aber die Methode zum Verständnis des Universums und Arthur C. Clarke sagt auf die Frage des Moderators nach der Rolle von Science Fiction, dass viele Menschen und insbesondere viele Astronauten ihm gesagt hätten, dass seine Bücher sie in ihrer Jugend angeregt und für Fragen nach dem Universum aufgeschlossen hätten.

Die Diskussion geht über zur Frage nach dem Big Bang und was davor war. Carl Sagan erklärt, dass solche Fragen eigentlich über das Vermögen der Menschen weit hinausgingen. Natürlich könne man fragen, wer das Universum erschaffen hätte und dann müsse man weiterfragen, wer den Schöpfer erschaffen habe. Er verspricht sich einiges an Erkenntnissen von dem neuen Hubble-Teleskop, das im kommenden Jahr in den Weltraum geschossen werden sollte (der Start fand tatsächlich am 24. April 1990 statt). Der Moderator fragt „den Poeten“ Arthur C. Clarke und dieser sagt, dass die Menschheit, wenn sie die nächsten Jahre überstehen würde, natürlich zu den Sternen fliegen würde. Clarke demonstriert an einem IBM-Computer als Analogie für ein schwarzes Loch die Visualisierung einer „Mandelbrot-Menge“.

Die Gesprächsrunde dreht sich weiter um den Begriff der „Imaginären Zeit“ und der Zeitreise sowie die Frage, ob man durch ein Schwarzes Loch hindurchfliegen und an seinem anderen Ende wieder in einem anderen Universum herauskommen könne. Stephen Hawking bejaht dies, hält aber Zeitreisen für nicht möglich, denn dann wären bereits Zeitreisende aus der Zukunft bei uns gewesen. Das folgende Thema dreht sich darum, ob Science Fiction Wirklichkeitsflucht sei. Clarke äußert, dass seiner Meinung nach Science Fiction eher die „Flucht in die Realität“ (Hervorhebung: FH) sei und dass sie sich mit realen Dingen beschäftigen würde.

Der Kontakt zu außerirdischen Intelligenzen ist Thema der Diskussion und wird von Carl Sagan als „philosophische Schlüsselfrage der Menschheit“ bewertet. Stephen Hawking sagt, dass er lieber Abstand halten würde und erinnert an die Ureinwohner Amerikas, die durch die ankommenden Europäer vernichtet worden seien. Alle Kolonialisierung hätte eine Veränderung der Kolonie zur Folge. Clarke bemerkt, dass die Kolonialisierung des Mars uns verändern würde. Carl Sagan führt aus, dass wir ja keine Wahl oder Entscheidungsfreiheit mehr hätten, denn die Radio- und Fernsehsignale würden bereits seit dem Ende der vierziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts ins All hinausgehen und hätten bereits mehr als vierzig Lichtjahre überwunden. Clarke gibt einige mögliche Erklärungen zum Fermi-Paradox zum Besten, beispielsweise, dass die Außerirdischen eine Quarantäne über die Erde verhängt hätten, dass sie vielleicht schon unerkannt hier gewesen seien, dass sie aufgrund der riesigen Entfernungen nur alle paar tausend Jahre vorbeikämen oder dass sie uns einfach ignorieren würden. Die Gruppe einigt sich auf die Hoffnung auf „ein freundliches 21. Jahrhundert“, das Ethik und Moral in das Zentrum des menschlichen Handels stellt.

Zum Schluss wird noch einmal das Thema eines „Schöpfers“ aufgegriffen und gefragt, ob Gott an die physikalischen Gesetze des Universums gebunden sei. Stephen Hawking bemerkt, dass man auch fragen könne, ob Gott einen Stein erschaffen könne, der so schwer sei, dass er ihn nicht anheben könne (das auch in Religionen, zum Beispiel bei Thomas von Aquin diskutierte „Allmachtsparadox“). Clarke wird von dem Moderator an sein Zitat erinnert: „Ich glaube nicht an Gott, aber ich bin sehr an ihr (im Original: „her“, FH) interessiert“. Carl Sagan beschreibt mehrere Konzepte von Gott und erinnert an die französische deistische Version des „Do-nothing-Kings“.

Diese Fernseh-Diskussionsrunde zwischen einem interessierten Moderator, einem großen Physiker, einem großen Science-Fiction Schriftsteller und einem großen Weltraum-Wissenschaftler ist eine Sternstunde des intellektuellen Austausches zwischen Wissenschaft und Fiktion, verbunden mit einer deutlichen Betonung von humaner Philosophie und Ethik. Die Rolle, die der Science-Fiction-Schriftsteller Arthur C. Clarke dabei einnimmt, ist damals außergewöhnlich und in der heutigen Zeit fast schon einzigartig, in der weder die wissenschaftliche Kosmologie noch die spekulative Fiktion eine tragende gesellschaftliche Rolle spielen.

„Science as a candle in the dark”

Das umfangreiche Werk von Carl Sagan zu politischen Fragen an den Schnittstellen von Forschungen insbesondere zu Fragen der Astronomie, zur Wissenschaft und Wissenschaftsvermittlung allgemein sowie zum Überleben der Menschheit auf der Erde und ihrer Zukunft im Kosmos basiert auf der fundamentalen Bedeutung der Wissenschaft für ihn, die im Untertitel seines Buches „The Demon-Haunted World“ (1996) deutlich wird: „Science as a candle in the dark“.

Sagan argumentiert, dass ein Außerirdischer, der die Erde besuchen würde, durch das Anschauen unseres Fernsehens und unserer Nachrichtensendungen erschrecken und den Eindruck bekommen müsste, dass wir grausame Mörder, Vergewaltiger und konsumsüchtige Wesen sind. Er fragt, welche Art von Gesellschaft wir schaffen könnten, wenn wir sie stattdessen mit Wissenschaft und einem Stückchen Hoffnung ausstatten würden. Sagan schreibt: „Die Wissenschaft ist weit davon entfernt, ein perfektes Instrument der Erkenntnis zu sein. Sie ist nur das Beste, was wir haben. In dieser Hinsicht, wie in vielen anderen, ist es wie mit der Demokratie. Die Wissenschaft allein kann keine Handlungsempfehlungen für den Menschen geben, aber sie kann sicherlich die möglichen Folgen alternativer Handlungsweisen beleuchten.“

Diese Art des Denkens, wie Sagan die Wissenschaft kennzeichnet, ist gerade heutzutage, im Zeitalter der Zerstörung des US-amerikanischen Wissenschaftsbetriebes durch die Trump-Administration, besonders wichtig und höchst aktuell. Dreißig Jahre nach dem Buch von Carl Sagan sehen sich deutsche Spitzenwissenschaftler genötigt, einen Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift zu schreiben: „Freiheit der Wissenschaft ist eine Bedingung für Demokratie“ (von Armin Nassehi und Matthias Tschöp am 12. Juni 2025). Ihr zentraler Satz lautet: „Es gibt keine angemessene Wissenschaft ohne Freiheit, und es gibt keine Freiheit ohne Wissenschaft.“

Carl Sagan hat die Überschrift „Science as a candle in the dark“ von Thomas Ady aus dem Jahre 1656 übernommen, der in seinem Buch gegen den Hexenverfolgungswahn schreibt, mit dem die Menschen damals getäuscht werden sollten. Sind wir im Jahre 2025 wieder so weit, dass die Wissenschaft als Instrument der Wahrheitsfindung nötig ist, um die Täuschungsmanöver mancher Politiker zu entlarven? Übrigens erlaube ich mir zu ergänzen: Die Schönheit der Wissenschaft wir deutlich in den Vorlesungen von Michael Faraday zur „Naturgeschichte einer Kerze“ aus dem Jahre 1861 (im Internet in der Gutenberg Bibliothek verfügbar).

Ratgeber der Menschheit

Carl Sagan wollte in seinem Leben „etwas Bedeutungsvolles“ tun, wie Ann Druyan, seine dritte Ehefrau und Mitproduzentin der Fernsehserie „Cosmos“ auf einer Veranstaltung der Library of Congress sagte. Dafür hat er sehr hart gearbeitet, achtzehn Stunden täglich. Sagan war überzeugt von dem, was er dachte und tat, und das brachte ihm viele Freunde und viele Feinde. Neid und Missgunst waren die Folge, wie einer der Biografen, William Poundstone in: „Carl Sagan: A Life in the Cosmos“ (1999) schrieb. Es gibt mehrere Biografien in Buchform über Carl Sagan, einige Feindschaften von Carl Sagan, vor allem aus dem Lager der religiösen Fundamentalisten, finden sich noch heute in Büchern mit Versuchen, seine angeblich falschen Aussagen zu dokumentieren. Für seine Mitarbeit am „Blue Book“ Projekt der U.S. Air Force über die Untersuchengen zu UFOS erhielt er Morddrohungen, weil er zu dem Schluss gekommen war, dass es keine Belege für die Besuche von Aliens auf der Erde gebe. Carl Sagan hatte nicht nur das damalige politische Establishment in den USA durch seine Arbeiten zum Nuklearen Winter verärgert, sondern auch die UFO-Fanatiker.

In der Gesamtschau des Lebenswerks von Carl Sagan kann der Schluss gezogen werden, dass er sicherlich der kreativste, berühmteste und einflussreichste Wissenschaftsvermittler des 20. Jahrhunderts und ein wahrer Ratgeber der Menschheit gewesen ist. Das schönste Geschenk von Carl Sagan an die Menschheit, so meine ich, war seine Idee, die NASA zu bitten, ein Foto von der Erde aus der bislang größtmöglichen Entfernung aufzunehmen. Sagan schlug vor, die Kamera von Voyager 1 zurückschauen zu lassen und die Erde aus einer Entfernung von sechs Milliarden Kilometern oder 40,5 Astronomischen Einheiten (AE) zu fotografieren. Am 14. Februar 1990, nachdem Voyager 1 alle Missionsziele erfüllt hatte, wurde die Kamera um 180 Grad gedreht und fotografierte eine Serie aus 39 Weitwinkel- und 21 Teleaufnahmen von der weit entfernten Erde. Daraus entstand das ikonografische Foto der Erde als „Pale Blue Dot“, das im Jahre 2001 zu einem der zehn besten Fotos der Weltraumwissenschaften ausgewählt wurde.

Die Menschheit sah zum ersten Mal, wie unbedeutend der schöne blaue Planet, unsere Heimatwelt, im Angesicht des Kosmos eigentlich ist. Was uns Carl Sagan in seinen Werken hinterlassen hat, ist so viel mehr: Ein Vermächtnis von Erkenntnis und Verpflichtung zu einer Conditio Humana, die Hannah Arendt in ihrem philosophischen Hauptwerk „Vita activa oder Vom tätigen Leben“ (1960) mit „tätiges Leben“ als Grundvoraussetzung der menschlichen Existenz bezeichnet. Carl Sagan hat dazu einen umfassenden Beitrag geliefert, der Naturwissenschaften, Astronomie, Raumfahrt, Philosophie und Kultur als vereinheitlichende Erkenntniskategorie umfasst.

Fritz Heidorn, Oldenburg

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im September 2025, Internetzugriffe zuletzt am 26. August 2025, Titelbild: Pale Blue Dot with quote of Carl Sagan, NASA Voyager 1, Wikimedia Commons.)