Die Grenzgängerin

Die Verlegerin Sarah Käsmayr und der MaroVerlag

„Davor oder danach – das macht einen Unterschied. Wir waren aus derselben Familie, aber sie war davor geboren. Davor – das ist eine andere Welt. Alle, die in dieser Welt zu Hause waren, legen Splitter beiseite oder legen sie nicht beiseite oder rahmen sie ein. Aber jedes Mal fehlen Teile, Hunderte. Es will kein Bild entstehen. Außerdem legen sie die Splitter manchmal andersherum, dann passen die zuvor gelegten Stücke nicht mehr.“ (Esther Dischereit, Ein Haufen Dollarscheine – Roman, Augsburg, MaroVerlag, 2024)

Der MaroVerlag ist ein kleiner unabhängiger Verlag aus Augsburg mit einem ausgesprochen spannenden Programm, der 1970 gegründet wurde. Inzwischen leiten der Gründer Benno Käsmayr (*1948) und seine Tochter Sarah den Verlag gemeinsam. CULTURMAG veröffentlichte zum 50. Geburtstag des Verlags im Oktober 2020 ein Interview mit dem Gründer. Benno Käsmayr begann „als ein studentischer Teilzeit- und Ein-Mann-Unternehmer“ mit Auflagen von etwa 100 bis 200 Exemplaren. Es gab ein Auf und Ab, gute und falsche Einschätzungen, aber der Verlag hat sich als gute Adresse unter den unabhängigen Verlagen etabliert. Er verfügt über ein in seiner Vielfalt wie auch der vielfältigen Gestaltung einzigartiges Angebot.

Der MaroVerlag ist ein kleiner unabhängiger Verlag aus Augsburg mit einem ausgesprochen spannenden Programm, der 1970 gegründet wurde. Inzwischen leiten der Gründer Benno Käsmayr (*1948) und seine Tochter Sarah den Verlag gemeinsam. CULTURMAG veröffentlichte zum 50. Geburtstag des Verlags im Oktober 2020 ein Interview mit dem Gründer. Benno Käsmayr begann „als ein studentischer Teilzeit- und Ein-Mann-Unternehmer“ mit Auflagen von etwa 100 bis 200 Exemplaren. Es gab ein Auf und Ab, gute und falsche Einschätzungen, aber der Verlag hat sich als gute Adresse unter den unabhängigen Verlagen etabliert. Er verfügt über ein in seiner Vielfalt wie auch der vielfältigen Gestaltung einzigartiges Angebot.

Das zitierte Buch von Esther Dischereit ist eine der jüngsten Publikationen mit für den Verlag durchaus programmatischem Charakter, engagierte Literatur, im Sinne des von Jean-Paul Sartre geprägten Begriffs, verbunden mit einem Anspruch an die Gestaltung jedes einzelnen Buchs. Es wurde im März 2025 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Sarah Käsmayr ist als ausgebildete Graphikerin und selbsternannte Verlegerin eine Grenzgängerin zwischen Geschichte, Politik und Ästhetik, zwischen den literarischen Gattungen, zwischen den Künsten. Die Bücher des Verlages sind Bücher zum Mehrfachlesen, zum immer wieder Hineinschauen, bieten jedes Mal neue Entdeckungen und Gedanken.

Wie es anfing

Norbert Reichel: Wie kam es zur Gründung des MaroVerlags?

Sarah Käsmayr und Benno Käsmayr, 2019, im Verlag in Augsburg. Foto: Birgit Böllinger.

Sarah Käsmayr: Der MaroVerlag wurde 1970 von meinem Vater Benno Käsmayr und Franz Bermeitinger gegründet. Franz verließ den Verlag allerdings bereits nach einem halben Jahr. Zur Gründung kam es nach einem Besuch im Jahr 1968 auf der Gegenbuchmesse, die parallel zur Frankfurter Buchmesse stattfand. Dort gab es – ich nenne das mal so – spontimäßige Publikationen. Hier stellte die Subkultur aus. Benno und Franz dachten sich, solche Publikationen könnten wir auch machen! Mein Vater und er waren in der Schulzeit im Redaktionsteam der Schülerzeitung ihres Internats und hatten dafür Kontakte zu Autoren und Lyrikerinnen. Und damit legten sie dann auch schnell los, mit Lyrik, der Literaturzeitschrift „UND“ sowie dem ersten Buch von Tiny Stricker „Trip Generation“.

Nach ein paar Jahren kam der Erfolg: mit den Veröffentlichungen der Bücher von Charles Bukowski zu Beginn der 1970er Jahre. Bücher, die bis heute noch lieferbar sind, allen voran der Band „Gedichte, die einer schrieb, bevor er im achten Stockwerk aus dem Fenster sprang“. Bukowski war in vielerlei Hinsicht wichtig für Maro, doch in den fünf Jahrzehnten, die es den Verlag inzwischen gibt, wurde unser Programm immer wieder auf ihn als Autor reduziert. Ich finde das schade, denn es sind weit mehr interessante Namen zu entdecken. Es gibt eine Sparte mit Autor:innen aus den USA, vor allem aus der Beat Generation, sowie etliche Publikationen aus verschiedenen Ländern, die keine eigene Kategorie füllen, und viele Schriftsteller:innen aus Deutschland, die teilweise schon lange Jahre im Programm sind, beispielsweise Susanne Neuffer.

Norbert Reichel: Wie lässt sich denn das Programm zusammenfassen?

Sarah Käsmayr: Bei Maro erscheinen Romane, Kurzgeschichten, Lyrik, seit Kurzem auch das Kapsel-Projekt mit Science Fiction aus China und seit 2020 eine Reihe mit Essays und Illustrationen, die sogenannten MaroHefte. Gemeinsam ist den Publikationen – egal ob es nun ein Roman oder ein Essay ist –, dass sie den Fokus auf Themen abseits des Mainstreams richten beziehungsweise auf eine Art und Weise auf Themen schauen, die unserer Meinung nach den Diskurs erweitern.

Wir machen etwa acht bis zehn Bücher im Jahr, im Halbjahr jeweils zwei aus dem belletristischen Bereich, zwei MaroHefte und einmal im Jahr eine Kapsel-Publikation. Mehr ist für uns nicht zu schaffen – und auch diese Stückzahl ist manchmal schon grenzwertig. Ich bin froh, dass mein Vater mit seinen inzwischen 76 Jahren nach wie vor voll mitarbeitet, jeden Tag in den Verlag kommt, sich um den Vertrieb und die Auslieferung der Bücher kümmert sowie die Buchhaltung und die zahlreichen und bedauerlicherweise zunehmenden bürokratischen Aufgaben übernimmt, sodass ich mich auf die inhaltliche Arbeit am Programm und die Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren kann. Bei der Programmarbeit habe ich verschiedene Partner:innen, worüber wir bestimmt gleich noch sprechen werden. Dazu haben wir das Glück, dass wir immer wieder Anfragen von Praktikantinnen erhalten, die bei uns arbeiten möchten, und uns bei allen anfallenden Aufgaben unterstützen, zum Beispiel bei den Ständen auf den Buchmessen und im Alltag, sei es die Betreuung unserer Social-Media-Accounts oder beim Korrekturlesen.

Die Maro-Hefte

Norbert Reichel: Die Gründungsjahre des Verlages waren die Zeit der Entstehung zahlreicher Alternativkulturen. Ich mag diesen Begriff nicht so sehr, weil er mir zu schwarz-weiß gedacht ist, als gäbe es nur das eine oder das andere. Sie selbst verwendeten eben den Begriff der „Subkultur“, der die Rolle einer Teilkultur in der Vielfalt der Kulturen einer Gesellschaft meines Erachtens treffend erfasst. Ich verstehe Ihr Angebot als das Angebot eines Verlags, der Themen, die keine so große Rolle spielen, und Autor:innen zur Aufmerksamkeit verhelfen will. Vielleicht fangen wir bei der Vorstellung Ihres Programms mit den MaroHeften an.

Sarah Käsmayr: Das Grundkonzept der Reihe ist, dass in jeder Ausgabe ein Essay auf Illustrationen trifft. Ich gebe die MaroHefte gemeinsam mit Kolja Burmester heraus. Wir kennen uns seit dem Studium, seit nunmehr 16 Jahren, wir haben beide Integriertes Design an der Hochschule für Künste in Bremen studiert. Inhaltlich setzen wir auf politische, feministische und tabubehaftete Themen. Manchmal entsteht die Idee für eine Ausgabe, weil wir uns selbst gerade mit etwas beschäftigen, bei dem wir das Gefühl haben, wir wüssten gerne mehr, oder weil wir das Bedürfnis haben, einen bestimmten Blickwinkel zum öffentlichen Diskurs hinzuzufügen. So war es auch bei dem Heft „Der Prozess“ zum Völkermord an den OvaHerero und Nama. Das Thema wird in der Regel zu Jahrestagen medial aufgegriffen oder wenn es mal wieder einen Versuch gibt, es im Bundestag zu diskutieren. Das reicht aber nicht aus.

Wir verlegen auch Themen, die sehr grundsätzlich unsere Gesellschaft kritisieren und analysieren, Themen, die den Alltag beeinflussen. Ein Beispiel hierfür ist Lou Zuckers Essay „Eine Frau geht einen trinken. Alleine.“, den Josephin Ritschel illustriert hat. Wir versuchen dabei, die Themen so kurzweilig und gleichzeitig so tiefgründig aufzubereiten, dass es Ausgaben werden, die man immer wieder in die Hand nehmen und mehr als einmal lesen möchte. Gleichzeit aktuell und zeitlos zu sein, das ist uns wichtig, sodass die Hefte auch noch in einigen Jahren interessant und relevant sind. Sonst würden wir uns die aufwendige Gestaltung auch nicht leisten.

Die Hefte umfassen 32 Seiten, die auf einen Druckbogen von 70 x 100 cm passen, und in der Fadenknotenheftung gebunden werden. Vom Umfang her gab es nur einen Ausreißer, die zweite Ausgabe. Damals hatten wir im Lektoratsprozess mit der Autorin die Länge des Textes aus den Augen verloren – wir hatten noch nicht die Erfahrung, die wir jetzt nach inzwischen 18 Ausgaben haben. Es war der Essay „Das Jungfernhäutchen gibt es nicht“ von Oliwia Hälterlein, illustriert von Aisha Franz. Dieses Heft hat 48 Seiten.

Gedruckt werden die Hefte in Sonderfarben. Dadurch ist die Brillanz der Bilder eine andere als beim üblichen CMYK-Spektrum. Es gibt Illustrator:innen, die sich für zwei Sonderfarben entscheiden, andere auch für drei, vier oder gar fünf Farben. Die Fadenknotenheftung ist ebenfalls etwas Besonderes – leider auch teuer in der Herstellung, aber dafür wunderschön. Jedes Heft enthält außerdem eine Beilage, ein Plakat oder eine Postkarte oder ein Lesezeichen. Wir verbinden also die Beschäftigung mit den Inhalten mit einem schönen Auftritt, einer Gestaltung, die ins Auge fällt.

Norbert Reichel: Ich schätze das. Das ist eben keine Massenware, sondern etwas Besonderes. Als ich die Reihe an Ihrem Stand auf der Buchmesse sah, hatte ich Interesse und Lust, sie direkt alle mitzunehmen.

Sarah Käsmayr: Es freut mich, dass der Funke bei Ihnen so schnell übergesprungen ist. Für Menschen, die die Reihe im Gesamten interessant finden, bieten wir auch ein Abonnement an. Es erscheinen vier Ausgaben im Jahr, zwei im März und zwei im Oktober. Als Bonus und Dank bekommt man im Abo außerdem jedes Jahr eine Druckgraphik von einer Illustratorin.

Norbert Reichel: Vielleicht schauen wir uns „Der Prozess“ etwas genauer an?

Sarah Käsmayr: Geschrieben wurde der Band von Christiane Bürger (Universität Erfurt, seit Juli 2024 Koordinatorin Erinnerungskultur der Hansestadt Lübeck) und Sahra Rausch (Universität Jena, seit Januar 2025 Universität Bielefeld). Für die Illustrationen haben wir mit einer Künstlerin zusammengearbeitet, die Herero ist, Tuaovisiua Betty Katuuo.

Wir gehen in der Regel so vor, dass wir zuerst das Thema haben, dann jemanden suchen, der dazu schreiben könnte, und anschließend jemanden, der passend zum Sound des Textes zeichnen könnte. Letzteres war im Fall von „Der Prozess“ nicht einfach, da wir gerne mit einer Künstlerin aus Namibia zusammenarbeiten wollten. Wir haben zuerst Kunstgalerien angeschrieben und nach Kontakten gefragt, wodurch wir von einigen Leuten Portfolios mit hervorragenden Arbeiten erhalten haben. Da waren namibische Künstler dabei, die sofort bei Walt Disney hätten anfangen können, aber deren Stil leider nicht in unsere Heftreihe gepasst hat. Wir sind schließlich nach Windhoek geflogen, in der Hoffnung, dass die Suche vor Ort leichter sein würde. Und das war es auch. In einer Galerie sprachen wir mit einer Frau, die dort Aufsicht hatte, und erzählen ihr von unserem Projekt – und sie schlug uns vor, ihre Freundin Betty zu kontaktieren. Betty hatte zum Thema des Völkermordes an den OvaHerero und den Nama bereits installativ gearbeitet und großes Interesse, für uns eine Bilderstrecke zu zeichnen.

Norbert Reichel: Mir hat gefallen, dass dem Heft eine englische Übersetzung beiliegt.

Sarah Käsmayr: Die Zweisprachigkeit war uns bei diesem Heft ein großes Anliegen. Deshalb wurde es auch die teuerste Ausgabe, die wir je gemacht haben: wegen der Übersetzungskosten.

Norbert Reichel: Mehrere Hefte behandeln ein feministisches Thema. Jetzt erscheint gerade ein Essay zu „Fehlgeburten“, und dann gibt es die schon angesprochenen Hefte „Das Jungfernhäutchen gibt es nicht“ und „Eine Frau geht einen trinken. Alleine“. Wie werden diese Ausgaben aufgenommen?

Sarah Käsmayr: Die feministischen Themen stoßen auf das größte Interesse. Bei „Das Jungfernhäutchen gibt es nicht“ sind wir in der vierten Auflage, bei „Eine Frau geht einen trinken. Alleine.“ in der dritten. Ich finde es schockierend, dass wir noch in den 2020er Jahren solche Essays veröffentlichen müssen. Viele wissen sofort, wie notwendig sie sind und wie viele Falschannahmen noch immer zum Beispiel über die Anatomie von weiblichen Körpern kursieren. Gleichzeitig ist es für uns als Verlag auch schön, dass wir etwas machen, was gut ankommt.

Norbert Reichel: Das Thema Gendermedizin wäre sicherlich auch interessant. Herzinfarkte kündigen sich bei Frauen ganz anders an als Männer – selbst manche Ärzt:innen haben da noch einiges zu lernen. Und es gibt in fast allen Ländern inzwischen Parteien, in einigen sogar Mehrheiten, die die Genderforschung für Ideologie halten und deshalb abschaffen wollen. Aber wie finden Sie Ihre Leser:innen?

Sarah Käsmayr: Es gibt Buchhandlungen, die einen politischen und feministischen Schwerpunkt haben. Es sind in der Regel die kleinen von Inhaber:innen geführten Buchläden, die unsere Publikationen im Laden anbieten. Und wir versuchen neben den großen Buchmessen auch über Stände auf Art Book Fairs und linken Messen unsere Leser:innen zu finden.

Romane – Geschichten – Identitäten

Norbert Reichel: Esther Dischereit ist eine renommierte Autorin und hat jetzt bei Ihnen den Roman „Ein Haufen Dollarscheine“ veröffentlicht.

Sarah Käsmayr: Ja, für den MaroVerlag ist sie eine neue Autorin. Wir haben uns über ihren Lektor Hans-Ulrich Müller-Schwefe vom Suhrkamp Verlag kennengelernt. Esther Dischereit hatte das Buch schon vor etwa zehn Jahren geschrieben, aber fand lange keinen Verlag, der es herausbringen wollte. Auch ich brauchte einige Zeit, das Buch zu prüfen, da es kein dünnes Buch ist. Und ich möchte nicht nur drei Seiten lesen und dann entscheiden, sondern bevorzuge, zuvor das ganze Werk zu kennen. Aber als ich dieses Manuskript gelesen habe, merkte ich schnell, dass ich es verlegen möchte.

Norbert Reichel: Als ich das Buch angefangen hatte, konnte ich nicht aufhören zu lesen. Es hat mich gepackt. Mir hat auch gefallen, dass Esther Dischereit deutlich macht, dass die Geschichte, die das Buch beschreibt, nicht nur die Geschichte der Erzählerin und des Erzählers und der darin handelnden Personen ist, sondern auch die Geschichte der Leser:innen. Das fängt schon mit dem Motto an: „Es bleibt eine Merkwürdigkeit, dass ich von diesen Dingen berichte, als wäre ich dabei gewesen. Wahrscheinlich ist mir so, als wäre ich dabei gewesen. Wie eine Stellvertreterin, oder ich hätte mehrere Identitäten, die ich mal hierhin und mal dahin vergebe.“ Und dann geht es los: „Klären Sie bitte, wer hier mit wem zusammenhängt. Sie sind ‚ich‘, die Tante und die Schwester, nicht wahr?“ Diese erste Passage versucht, Ordnung in das Erzählte zu bringen, aber bewertet auch unmittelbar oder stellt Rückfragen.

Sarah Käsmayr: Esther Dischereit nennt den Menschen, der am Anfang und am Ende des Buches spricht, die Stimme des „Querulanten“. Ich denke, wir kennen sie alle.

Norbert Reichel: Irgendwie sind wir doch alle solche „Querulanten“. Alle erst einmal skeptisch. Oder?

Sarah Käsmayr: Das kann man so sehen. Im Fall des Buches merkt man dem Querulanten an, dass bei der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, hier explizit mit dem Holocaust, der Wunsch nach einem Schlussstrich da ist. Diese Haltung hören wir nun leider inzwischen sehr häufig, vor allem von Seiten der AfD. Das Buch zeigt sehr gut, welche Auswirkungen Geschichte immer hat, ins Private, ins Persönliche, ins Individuelle hinein. Was daraus zu folgen hat, muss sich jeder selbst beantworten. Meiner Meinung nach darf es kein Schlussstrich sein.

Norbert Reichel: Es sind diese andauernden Schlussstrichfantasien gegenüber der Shoah, in Deutschland, in Österreich, auch in anderen Ländern, dort zu anderen Verbrechen wie in Russland und in anderen post-sowjetischen Gesellschaften zum Gulag, all die „Offenen Wunden Osteuropas“, wie dies Katja Makhotina und Franziska Davies einmal in einem Buch nannten. Und heute noch wissen viele nicht, dass unter den sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden drei Millionen Pol:innen und 1,5 Millionen Ukrainer:innen waren. Und dann gibt es noch das große Thema Kollaboration. Das Buch von Esther Dischereit ist nicht nur ein Buch über die Shoah und ihre Folgen für die folgenden Generationen, es ist auch ein Buch über das Erzählen über die Shoah und deren Folgen, über das Unbehagen, das Erzählende und Hörende beziehungsweise Lesende gleichermaßen befällt, wenn auch in unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlicher Auswirkung.

Ich erlaube mir zwei Stellen zu zitieren, die das Unbehagen an der Geschichte und dessen Auswirkungen auf das Erzählen meines Erachtens gut belegen. Die erste Stelle ist eine Dialogpassage, in der die Erzählerin sagt: „Ich weiß nicht, ich sollte das vielleicht nicht alles erzählen, aber Sie haben gefragt. Vielleicht gehört es nicht hierher. Sie sagen, ich sollte über mich erzählen. Das tue ich ja, aber es ist natürlich einfacher, von jemand anderem zu erzählen.“ Die zweite Stelle, kurz vor dem Ende des Romans: „Eigentlich sollte das in einer Zeitung erscheinen oder auf der Webseite, die ich für meine Mutter zum Gedenken angelegt habe. Aber eigentlich möchte ich diesen Text nicht benutzen, obwohl ich nicht weiß, wie ich das meiner Tante sagen soll. Hier wird einiges erzählt, von dem man nicht genau weiß, ob das erzählt oder verschwiegen werden soll und warum das ein oder andere überhaupt nicht erzählt wird.“

Das Buch weckt viele Zweifel, nicht am Geschehenen, aber an den vielen Details, an den Gefühlen, am Framing der Erzählungen, von wem auch immer. Das ist einer der Gründe, warum ich das Buch jederzeit weiterempfehlen werde. Gibt es weitere Bücher dieser Art in Ihrem Verlag?

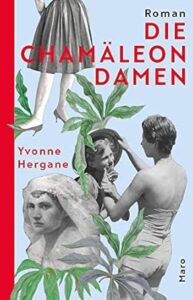

Sarah Käsmayr: Sehr ähnliche nicht. Ein Buch, das ebenfalls einen großen Zeitraum überspannt und von einer Familie erzählt, ist der Roman „Die Chamäleondamen“ von Yvonne Hergane. Die Autorin ist 1968 in Rumänien geboren, im Banat, und kam 1982 nach Deutschland. Es ist eine Familiengeschichte über 120 Jahre, die von den Müttern erzählt wird, nicht chronologisch, sondern in einzelnen Episoden. Der Vater der Protagonistin Hanne ist schwimmend über die Donau geflüchtet, die Familie kam über Familiennachzug nach. Das Buch unterscheidet sich von Esther Dischereits Roman inhaltlich, stilistisch und in seinem Aufbau, aber es ist eben auch ein Buch, in dem ein Stück historische und persönliche Geschichte sehr literarisch und spannend aufgegriffen wird.

Norbert Reichel: Ich habe den Eindruck, dass in den MaroHeften wie in den Romanen immer wieder weibliche Perspektiven eine wichtige Rolle spielen.

Sarah Käsmayr: Der MaroVerlag hat über Jahrzehnte mehr Bücher von Männern veröffentlicht. In den letzten Jahren mache ich das Programm, und es sind jetzt einfach mehr Frauen dabei. Ich entscheide mich allerdings für die Bücher, die mich überzeugen und interessieren – unabhängig vom Geschlecht der Menschen, die sie schreiben.

Norbert Reichel: Zuletzt fand ich einen Essay von Thea Dorn in der ZEIT über engagierte Literatur, und die vielen engagierten Frauen, die heute die Literaturszene prägen, kamen gar nicht vor, nur Männer, die schon tot sind, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Thomas Mann. Ich nenne beispielhaft aus dem deutschen Sprachraum nur Nora Bossong, Olga Grjasnowa, Elfriede Jelinek, Lana Lux, Sascha Marianna Salzmann, natürlich Juli Zeh.

Sarah Käsmayr: Ich kenne den Artikel nicht. Grundsätzlich ist es natürlich nicht leicht, auf dem Laufenden zu bleiben und jede Lektüre zu kennen. Jährlich erscheinen zwischen 80.000 und 90.000 Bücher in Deutschland, nimmt man alle deutschsprachigen Neuerscheinungen dazu, sind es noch mehr.

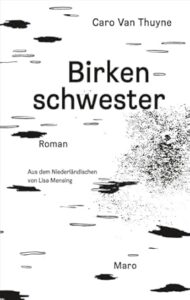

Norbert Reichel: Goethe hatte es noch leicht. Da war so vieles, was wir heute lesen wollen, noch nicht geschrieben, die Autor:innen noch nicht einmal geboren. Sie haben mir aus Ihrem Programm das Buch „Birkenschwester“ der belgischen Autorin Caro Van Thuyne empfohlen, das Lisa Mensing aus dem Niederländischen übersetzt hat.

Sarah Käsmayr: Das Buch beeindruckt, weil es ein sehr emotionales Thema in eine besondere poetische Form bringt. Abschnitte, die an Gedichte erinnern und Naturwahrnehmungen enthalten, wechseln sich mit Abschnitten ab, in denen mehr die Handlung im Zentrum steht. Es geht um eine Trauerverarbeitung. Die kleine Schwester der Protagonistin Mari, die taubblind auf die Welt gekommen war, stirbt. Die ältere Schwester hat sich um sie liebevoll gekümmert und mit ihr eine Form der Kommunikation etabliert, sodass sie wusste, wann Tully Hunger hat, wann sie gewaschen werden möchte und so weiter. Sie haben eine sehr enge Beziehung und so ist der Tod ein tiefer Einschnitt für Mari. Aus dieser Trauer kommt sie jahrelang nicht heraus. Im siebten Jahr der Trauer begibt Mari sich dann auf eine Wanderung. Sie verlässt ihr Haus und geht an einem Fluss entlang Richtung Meer. Dabei nimmt sie die Natur sehr intensiv wahr, begegnet Menschen, erinnert sich, auch an den Prozess des Sterbens, den sie bei ihrer Schwester miterlebt hat. Mich begeistert an dem Buch, dass sehr unterschiedliche Atmosphären und Emotionen neben- und hintereinander Platz finden. Ich habe zum Beispiel selten bessere Sex-Szenen gelesen als in diesem Buch.

Beim ersten Lesen des Romans, als ich noch nicht wusste, wohin er führt, hatte ich auch befürchtet, dass die Beziehung der Protagonistin zu ihrem Mann Felix schwierig sein könnte. Doch dann kommt heraus, dass die Liebe des Paares auch sie in ihrer Trauer trägt. Während sie unterwegs ist, richtet Felix einen Ort her, von dem er hofft, dass es ihr gefallen möge, wenn sie zurückkehrt. Er besucht sie zwei Mal auf ihrer Wanderung – und sie schreibt ihm Briefe. Es ist eine sehr berührende Geschichte, die mich auch mit ihren assoziativen und für einen Roman ungewöhnlichen Metriken gefesselt hat.

Norbert Reichel: Es gibt Passagen in Kleinbuchstaben, oft ohne Interpunktion, polysyndetische Reihungen, wie es sie auch in Gedichten gibt. Ich möchte ein Beispiel zitieren: „unter einer glocke / tiefhängende wasserwolken liegen dort hinten über dem meer, der horizont ist eine vernebelte linie, alles ist farblos mit feinen tröpfchen, hier oben schweigen die möwen reglos in der luft, lassen sich hin und wieder gemächlich von einer tieferen schicht mittragen.“ Ein eigener in sich geschlossener Text.

Davor ein ebenso kurzer Text, ebenso mit einer Art Überschrift versehen, aber mit Hinweisen auf die Handlung: „Ein säuerliches Aufstoßen. / Ich stelle fest, dass ich schon die halbe Flasche geleert hatte, bevor ich in der unbequemen Haltung eingedöst war. / Ich werde mich krankmelden und in unser kaltes Bett kriechen. Mal schauen, wann ich wach werde. Die können ruhig mal einen Tag ohne mich auskommen.“

Fast schon programmatisch wirken wenige Absätze weiter die beiden wie Verse voneinander abgesetzten Sätze: „anwesend sein heißt berührt werden / berührungen hinterlassen spuren“. Oder ganz am Anfang: „Ich bin ein kleiner, sich langsam bewegender Punkt, nicht mehr als das, eine kleine, langsame Bewegung am Ufer in einer stillen Landschaft. Platz in alle Richtungen.“ Der ganze Roman beweist, wie bedeutend und wie wichtig der kleine Punkt, dieser Mensch ist und nicht nur dieser eine Mensch.

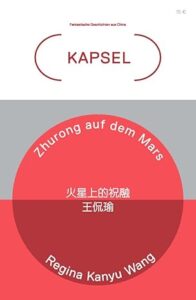

Chinesische Science-Fiction

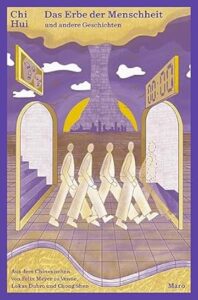

Norbert Reichel: Ein außergewöhnliches Angebot Ihres Verlages ist chinesische Science Fiction. Zum Beispiel das Buch „Das Erbe der Menschheit und andere Geschichten“ von Chi Hui, aus dem Chinesischen übersetzt von Felix Meyer zu Venne, Lukas Dubro und Chong Shen. Die Publikationen, die unter dem Titel „Kapsel“ bei Ihnen laufen, sind ein tolles Angebot für die deutsche Science-Fiction-Community. Wird es angenommen?

Sarah Käsmayr: Hauptkunde dieser Bücher ist die Berliner Buchhandlung Otherland. Autor:innen der Kapsel wurden dort bereits eingeladen, um ihre Bücher vorzustellen. Zu diesen Präsentationen kamen dann auch viele Chines:innen. Aber auch sonst gab es schon etliche Kapsel-Events – auch mit den Menschen, die die Illustrationen zu den Ausgaben beisteuern. Die Texte sind nicht nur für Spezialist:innen der Science Fiction interessant, sondern auch für Leute, für Studierende, die Chinesisch lernen, gerade wegen der Zweisprachigkeit der Zeitschriften-Ausgaben. „Das Erbe der Menschheit“ wiederum ist nur auf Deutsch.

Norbert Reichel: Ich zitiere einen Satz aus der darin enthaltenen Erzählung „Der Algorithmus des Artifiziellen“, die das Thema der Menschwerdung Künstlicher Intelligenzen aufgreift: „Wenn sich ein Mensch in einer Illusion verloren hat und nicht mehr weiß, wen er hassen soll, dann wird er alles hassen. Wenn die Freiheit durch die Umstände zerstört wird, wird er alles zerstören wollen … wie bei Pharrells Eltern hat der Algorithmus die Gewaltbereitschaft nicht wirklich eliminiert, im Gegenteil, er hat die manischen Ausprägungen der Echten verdoppelt.“

Beeindruckt hat mich die Offenheit und Klarheit der politischen Aussagen des Buches, ähnlich wie bei Cixin Liu, dem vielleicht im Westen bekanntesten chinesischen Science-Fiction-Autor (Fritz Heidorn, der regelmäßig im Demokratischen Salon publiziert, hat Cixin Liu unter dem Motto „Kosmologische Science Fiction“ porträtiert.) Manches an den Texten von Chi Hui erinnerte mich auch an das Subgenre der Schrott Fiction, zum Beispiel die titelgebende Erzählung „Das Erbe der Menschheit“.

Sarah Käsmayr: In dieser Geschichte hat der Müllstrudel im Nordatlantik eine solch feste Struktur bekommen hat, dass er ein eigener Kontinent geworden ist. Schrott ist hier sicherlich auch dabei gewesen – vor allem aber Plastik, wenn wir der Erzählung glauben dürfen.

Norbert Reichel: Mich erinnerte das an den von Alexandra Klobouk künstlerisch gestalteten Band „Polymeer“ (Onkel & Onkel, 2012), in dem es auch einen solchen Kontinent gibt, auf dem die Niederländer als Spezialisten für dem Meer abgerungenes Land schöne kleine Häuschen gebaut haben. Das Vorgehen chinesischer Science Fiction erinnert mich andererseits ein wenig an die Praxis der Science Fiction in der DDR. Es ist ja nie leicht, die staatliche Zensur zu umgehen, aber mit Science Fiction oder – wie das in der DDR hieß – Zukunftsromanen ist das wohl einfacher.

Sarah Käsmayr: Im Fall der erwähnten Geschichte ging Chi Hui von einem realen Phänomen aus: Diese Plastik-Müllstrudel sind real, es gibt fünf in den Weltmeeren. Man weiß, woher das Plastik kommt, zu weit über 80 Prozent aus Europa und Nordamerika. Man weiß, wie die Strömungen in den Ozeanen funktionieren, weshalb sich das Plastik ansammelt. Chi Hui hat sich die Frage gestellt, wie sich diese Müllstrudel in Zukunft weiterentwickeln könnten. Sie hat sich Ratten ausgedacht, die auf den neuen Kontinenten leben und gelernt haben, sich vom Plastik zu ernähren und sogar Feuer zu machen. Eine Art Analogie zur Menschheitsgeschichte. Im zweiten Teil der Geschichte war ich persönlich etwas desillusioniert: Die Ratten haben Königreiche und so manche gesellschaftliche Struktur, wie wir sie nur allzu gut kennen.

Norbert Reichel: Wie haben Sie die chinesischen Autor:innen gefunden?

Sarah Käsmayr: Das ganze Projekt kam über Lukas Dubro zu Maro. Lukas hat in Berlin Literaturwissenschaften studiert und lernt schon lange Chinesisch. Die Zeitschrift Kapsel war sein Master-Projekt – für die erste Ausgabe hat er eine Geschichte aus dem Chinesischen übersetzt. Von der Zeitschrift gibt es inzwischen sechs Ausgaben. Die ersten vier erschienen bei Frühwerk, die fünfte und sechste bei uns, eine jährliche Fortsetzung ist geplant. Im Zentrum jeder Ausgabe steht immer eine Kurzgeschichte, die zweisprachig – deutsch und chinesisch – abgedruckt wird, ergänzt um Illustrationen und ein Interview mit dem Autor oder der Autorin, dazu literarische Reflexionen. Deutschsprachige Autor:innen werden dazu eingeladen, etwas zur Geschichte zu schreiben. Alles in einer sehr schönen Aufmachung, gestaltet von Marius Wenker. Zu Lukas’ Netzwerk gehört auch der Sinologe Felix Meyer zu Venne, der länger in China gelebt hat, und in Berlin Chinesisch unterrichtet. Felix hat wiederum ein Netzwerk aus Autor:innen und Verleger:innen in China und schlägt für die Kapsel Geschichten vor, die er meistens in einer der zahlreichen chinesischen Science-Fiction-Zeitschriften findet. Zum Team gehört außerdem noch Chong Shen, ein chinesischer Germanist, der perfekt Deutsch spricht und als chinesischer Muttersprachler die Übersetzungen von Felix und Lukas noch einmal überprüft.

Die Erzählung „Das Insektennest“ von Chi Hui wurde übrigens in der ersten Kapsel-Ausgabe veröffentlicht. Leider ist dieses Heft schon lange vergriffen. So entstand die Idee, die Story, ergänzt um weitere Texte der Autorin, in ein Buch zu übernehmen: „Das Erbe der Menschheit“ enthält insgesamt vier Geschichten. Das Buch wurde außerdem mit 34 Bildern von Studierenden der Fakultät Design an der Hochschule Düsseldorf, der Peter Behrens School of Arts illustriert. Die fantastischen Welten erleben wir so nicht nur in der Literatur, sondern auch in den vielfältigen Bildern.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im März 2025 zur Leipziger Buchmesse, Internetzugriffe zuletzt am 14. März 2025. Für den Hinweis auf den Kapsel-Verlag danke ich Jörg Sundermeier vom Verbrecher Verlag, der auch schon im Demokratischen Salon porträtiert wurde. Titelbild: Ausschnitt aus einer dreifarbigen Druckgraphik, Abo-Edition der MaroHefte 2024 von Katja Schwalenberg, Rechte aller Bilder beim MaroVerlag.)