Frauen im geteilten Deutschland

Eine Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung

„Ich bin in den 1990er Jahren als Kind in einem Land ohne Mauer aufgewachsen. Die deutsche Teilung war Geschichte.“

Mit diesen Zeilen beginnt die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“. Nicht selten wurde seither diskutiert, was das Thema mit Menschen der Generationen zu tun hat, die das geteilte Land nicht mehr selbst erlebt haben. Eine berechtigte Frage in dem Jahr, in dem wir bereits 35 Jahre deutsche Einheit feiern, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen immer weniger werden und ein selbstverständliches Wissen um die geteilte Geschichte eher die Ausnahme zu sein scheint. Warum also zurückblicken? Was verbindet die Frauenleben von damals mit unserer Gegenwart?

Etwas ganz Persönliches

Ich persönlich kann diese Frage sehr simpel beantworten. Ich bin eine Frau und ich komme aus Ostdeutschland. Und auch wenn ich die deutsche Teilung und die friedliche Revolution nicht selbst miterlebt habe – ich bin 1995 geboren –, haben mich die weiblichen Erfahrungen in meiner Familie geprägt. Erfahrungen meiner Mutter, meiner Großmütter und Tanten, die in der DDR lebten und in Ostdeutschland sozialisiert wurden. Kinderkrippe und Kindergarten waren für uns normaler Alltag, berufstätige Frauen eine Selbstverständlichkeit. Wir wuchsen mit Erzählungen über Grenzen und die Mauer auf, über einen Alltag mit Entbehrungen und Mangel, aber auch über Zusammenhalt und Gemeinschaft. Wenn ich mit den Frauen meiner Familie spreche, dann höre ich von kleinen und großen Akten von Selbstermächtigung und Emanzipation in der Familie, im Berufsleben und im Alltag. Erzählungen über Träume, Herausforderungen, Kämpfe und Mut. Und es fällt auf, dass die meisten dieser Empfindungen keine Einzelfälle waren. Sie verbanden die Frauen damals miteinander und sie tun es auch heute.

Denn vieles von dem, was erzählt wird, findet sich auch im gegenwärtigen Alltag als Frau wieder. Ich sehe und spüre die Erfahrungen meiner Familie in meinem Alltag als Frau. Und so wie mir geht es vermutlich den meisten Kindern – Mädchen- die mit den Erfahrungen ihrer Mütter und Großmütter aufwachsen. Mit den vielen emanzipatorischen Lebensgeschichten von Frauen, die abseits der großen Erzählungen stattfanden und die es umso mehr wert sind erzählt und gehört zu werden.

Und genau daher ist das Thema der Ausstellung etwas sehr Persönliches. „Frauen im geteilten Deutschland“ lädt dazu ein, innezuhalten und sich zu fragen: Was hat das mit mir zu tun? Die überraschende Antwort wird wahrscheinlich lauten: eine ganze Menge.

Frauenrechte im Jahr 2025

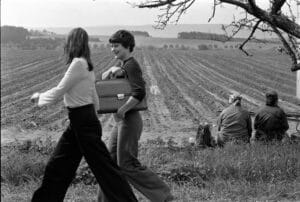

LPG Bäuerinnen auf einem Feld irgendwo im Harz. Im Vordergrund besser gekleidete junge Frauen. Foto: Harald Schmitt. © Bundesstiftung Aufarbeitung.

2025 ist nicht nur das Jahr des 35. Jubiläums der deutschen Einheit. Auch ein weiteres Ereignis jährt sich zum fünfzigsten Mal: das „Internationale Jahr der Frau“, ausgerufen von den Vereinten Nationen 1975. Unter dem Motto „Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden“ diskutierten Delegierte aus 133 Ländern bei der ersten UN-Weltfrauenkonferenz in Mexiko-Stadt. Unter anderem ging es um Grundsätze, wie die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu fördern. Die Rolle der Frau in Wirtschaft und Kultur zu verdeutlichen. Und den wachsenden Beitrag der Frauen weltweit mehr anzuerkennen. Auch eine DDR-Delegation war 1975 entsandt, um die rechtliche und gesellschaftliche Stellung der Frau im Sozialismus zu bewerben.

Heute, fünfzig Jahre später, hat sich einiges im Bezug auf Frauenrechte und Gleichstellung getan. Und dennoch wirken diese Jahrzehnte alten Grundsätze bis heute nach. Daher schließt „Frauen im geteilten Deutschland“ an die Fragen nach Gleichberechtigung, gesellschaftlicher Teilhabe und Mitbestimmung an und widmet sich den vielfältigen Erfahrungen die Frauen in der DDR und in Westdeutschland machten. Denn die Lebenserfahrungen von Frauen der Generationen, die vor 1989 geboren wurden, kommen aus einem geteilten Deutschland und wirken heute in einem wiedervereinigten Land nach. Und wir können diese Nachwirkungen ganz aktuell spüren. Wenn man beispielsweise die anhaltende Debatte um den Paragrafen 218 betrachtet, die seit Jahrzehnten politische Gemüter erhitzt und vor allem Frauen in ihrem persönlichen Leben betrifft. Oder die wiederkehrende mediale Diskussion darüber, wie gut oder schlecht es für die Entwicklung von Kleinkindern ist, sie in eine externe Kinderbetreuung zu geben. Oder eine aktuelle Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds aus dem Februar 2025, die zu dem Schluss kommt, dass jede zweite Frau nicht von ihrem eigenen Einkommen leben kann, mit erheblichen Auswirkungen auf die Alterssicherung. Diese nicht überraschende Tatsache ergibt sich aus vielen Faktoren, unter anderem auch durch die nach wie vor ungleiche Rollenverteilung in Paarbeziehungen.

Diese Aufzählung könnte noch lange weitergeführt und ergänzt werden. Es wird jedoch schon jetzt deutlich, dass viele der Themen, die uns heute beschäftigen, nicht neu sind. Und um die verschiedenen Standpunkte und Sichtweisen verstehen zu können und sich gegenseitig anzunähern, ist es wichtig zu betrachten: Auf welchen weiblichen Lebenserfahrungen baut die Gesellschaft in diesem Land, in dem wir heute wiedervereint Leben eigentlich auf? Wie lebten Frauen vor fünfzig Jahren im Westen und im Osten Deutschlands? Welche Erwartungen hatten sie zu erfüllen? Was trennte sie voneinander? Was verband sie aber auch miteinander? Und was liegt den vielen Klischees zugrunde, die sich bis heute hartnäckig in so manchen Köpfen halten? Die Rabenmutter im Osten, die ihre Kinder so schnell wie möglich nach der Geburt in die Krippe gibt? Das Heimchen am Herd im Westen, deren Lebensmittelpunkt sich einzig um Mann, Kinder und Haushalt dreht? Was machen diese überzeichneten Vorurteile mit unserem Frauenbild heute?

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Ost und West

Berlin (Bezirk Berlin) DDR, 12. Mai 1989. DDR mobilisiert FDJ gegen die Krise. Für 60 Millionen Mark organisierte die Sozialistische Einheitspartei (SED) der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) in eine Mammutveranstaltung der Freien Deutschen Jugend (FDJ). Massive Agitation, Aufmärsche und Show bestimmten das dreitägige Pfingsttreffen der Nachwuchsorganisation der Partei. Foto: Veranstaltung Show mal her im Stadion der Weltjugend. © Klaus Mehner, Bundesstiftung Aufarbeitung.

Diese Fragen machen den Kern der 21 Tafeln der Ausstellung aus. Zeithistorische Fotos, essayistische Texte, Videodokumente und Interviews zeichnen ein Bild von weiblichen Lebensrealitäten der 1970er Jahre, über die Wiedervereinigung, bis in die Gegenwart. Natürlich können und sollen in diesem Format keine komplexen gesellschaftlichen Fragen gelöst werden. Denn Frauen machten selbstverständlich ganz individuelle Lebenserfahrung, abhängig von ihrer Generation, ihrem Wohnort oder ihrem Familienstand. Jedoch gab es Erfahrungen, die viele Frauen in der DDR teilten und die oft ganz anders waren als die Erfahrungen der Frauen im Westen. Dies lag begründet in den unterschiedlichen äußeren Rahmenbedingungen in den zwei deutschen Staaten.

Wirft man einen Blick auf die frühen 1970er Jahren und betrachtet die Frage „Was heißt es eigentlich eine Frau zu sein?“, lassen sich trotz der Grenze erste Gemeinsamkeiten zwischen Westen und Osten erkennen. Denn die Erwartungen an Frauen waren in beiden Teilen des Landes schon immer immens hoch. Und in vielen grundlegenden Punkten auch gar nicht so unterschiedlich. Frauen sollten, wenn es nach Männern in mächtigen Positionen ging, vor allem jung, schön, schlank, gepflegt, fröhlich und unkompliziert sein – und es möglichst auch im Alter bleiben. Auch die Lebensentwürfe in Ost und West glichen sich zu dieser Zeit: früh wurde geheiratet, bald kam das erste Kind zur Welt, um das sich in der Regel die Frau kümmerte. Ebenso um den Mann und den Haushalt. In der DDR kam zu diesen Pflichten noch hinzu, dass Frauen nicht nur gute Mütter und Ehefrauen sein sollten, sondern auch selbstbewusste und fleißige Arbeiterinnen für den sozialistischen Staat. Während dieses Idealbild der berufstätigen Frau und Mutter im Osten bestand, herrschte im Westen lange eine traditionellere Rollenvorstellung von der Frau, die ihrem Mann zuhause den Rücken freihält, während er das Geld verdient.

In den Bereichen Beruf und Arbeitsleben lassen sich besonders deutlich die Unterschiede im Leben von Frauen im Osten und im Westen Deutschlands erkennen. Ein Blick in die Statistik genügt, um offensichtliche Differenzen zu erkennen. 1989 waren in der DDR 92% aller Frauen berufstätig – ein international auffallend hoher Wert. Im Westen Deutschlands waren zur selben Zeit etwa 50% aller Frauen berufstätig. Wenn man genau hinschaut, wird schnell deutlich, dass die hohe Frauenerwerbsquote in der DDR nicht einfach organisch und vollkommen freiwillig zustande kam.

Berufstätige Frauen waren in der DDR politisch gewollt und ökonomisch notwendig. Staatliche Planung und Arbeitskräftemangel machten sie erforderlich. Dennoch entstanden durch diese äußeren Umstände zwei verschiedene Realitäten. Für die meisten Frauen in der DDR war es eine Selbstverständlichkeit berufstätig zu sein und damit auch finanziell unabhängig – in diesem Sinne gleichberechtigt gegenüber dem Mann. Und das nicht nur in typischen „Frauenberufen”, sondern beispielsweise auch als Mechanikerin oder der chemischen Industrie. Ein Viertel der Schuldirektoren waren weiblich, ein Drittel aller Ärzte waren Frauen und jeder zweite Richterposten auf Kreis und Kommunalebene wurde von einer Frau besetzt. Im Westen war es dagegen oft üblich, dass Frauen nach der Hochzeit zunächst ihren erlernten Beruf Aufgaben und sich um den Haushalt und um die Kinder kümmerten. Flächendeckende Kinderbetreuungseinrichtungen waren rar – anders als im sozialistischen Osten. Und nicht selten kratzten berufstätige Frauen noch am Ego ihrer Ehemänner. Bis ins Jahr 1977 bestand das Gesetz, dass Ehemänner offiziell der Arbeitsaufnahme ihrer Ehefrau zustimmen mussten – und diese somit auch verbieten durften.

Naheliegend entsteht aus diesen Betrachtungen die provokante Frage: „Wo waren die Frauen denn nun gleichberechtigter – in Ost oder West?“ Eine einfache Antwort gibt es nicht. Da die Frage auch damit zusammenhängt, was die Einzelne unter Gleichberechtigung versteht. Ja, Frauen in der DDR waren in der Regel finanziell unabhängiger. Doch entsprungen war dieser Zustand, weil Ihre Arbeitskraft wirtschaftlich notwendig war. Selbstverwirklichung oder gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe spielten im Sinne der SED dabei keine Rolle. Auch in der DDR arbeiteten Frauen fast doppelt so häufig wie Männer in unteren Lohnklassen. Je mächtiger die Position war, desto seltener waren Frauen dort zu finden. In 40 Jahren Politbüro gab es nicht ein weibliches Mitglied mit Stimmrecht. Dort wo die Strippen in der Hand gehalten wurden und die Entscheidungen getroffen wurden, waren Frauen selten vertreten. Und wenn es um Familienangelegenheiten ging, lösten sich traditionelle Rollenverteilungen nicht einfach in Luft auf.

Schnell lassen sich hier wieder Gemeinsamkeiten erkennen. Denn sowohl im Osten als auch im Westen waren es zumeist die Frauen, die Abstriche in Freizeit und Beruf machten. Trotz ihrer Berufstätigkeit übernahmen Frauen in Ostdeutschland überwiegend die Aufgaben im Haushalt. Während Männer in der Woche zehn Stunden mit Hausarbeit verbrachten, kamen die Frauen durchschnittlich auf 38 Stunden. Für voll berufstätige Frauen kam zu der üblichen 48 Stunden-Arbeitswoche noch einmal 38 Stunden Hausarbeit dazu. Frauen in der DDR hatten also wortwörtlich eine zweite Schicht. Bildlich dafür spricht die Antwort einer Frau aus einer Umfrage aus der DDR. Gefragt wurde, womit die Befragten am liebsten ihre Freizeit verbrachten. Die simple Antwort dieser Frau war: schlafen.

Es zeigt sich, dass trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen in den zwei deutschen Staaten, die Rollenerwartungen an Frauen in Ost und West erstaunlich ähnlich – und gleichermaßen einengend waren. Im Osten sollte gearbeitet werden und Frauen wurden schieß angesehen, wenn sie es nicht wollten. Im Westen wiederum stießen Ehefrauen oft auf Widerstand und Hindernisse, wenn sie arbeiten wollten. Vielleicht war das ein entscheidender Punkt, der die Frauen damals über die Mauer hinweg verband. Egal was sie taten, es schien sehr schwierig, dass Frauen etwas wirklich richtig machten.

Vielfalt der Themen – großes Interesse

Halle 1992. Die Frage, ob DDR- oder BRD-Recht zur Abtreibung übernommen werden sollte, war im Einigungsprozess strittig. Das Ergebnis ist bekannt. Foto: Daniel Biskup © Bundesstiftung Aufarbeitung.

Die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ nimmt viele weitere Themen in den Blick, die eine Rolle im Leben der meisten Frauen spielten. Sie widmet sich der sexuellen Selbstbestimmung, Literatur und weiblicher Mode als Ausdruck von Identität. Sie befasst sich mit den unterschiedlichen Konzepten der Kinderbetreuung, mit den Frauenbewegungen in Ost und West und dem Kampf um politische Mitbestimmung. Bis sie schließlich in den Umbruchsjahren der 1990er Jahre ankommt und betrachtet, mit welchen Veränderungen Frauen nach der Wiedervereinigung zu kämpfen hatten. Und mit welchen Nachwirkungen der Teilung wir bis heute leben. Und in diesen Jahren schien sich herauszustellen, dass sich die zwei Staaten nicht ganz so einfach und nicht ganz so schnell zu einem Land mit einem gemeinsamen Bewusstsein vereinen ließen. Es trafen unterschiedliche Überzeugungen, Lebensentwürfe und Vorstellungen aufeinander. Jene Unterschiede, die in den letzten Jahrzenten gelebt wurden, machten sich in der Phase der Annäherung in den 1990er Jahren bemerkbar. Und einige überdauern bis heute.

Denn auch wenn heutzutage die Unterschiede im Leben von Frauen zwischen Osten und Westen sehr klein geworden sind, vor allem unter den Frauen der Generationen, die nach 1989 geboren worden sind – gibt es sie noch. Kleine Differenzen, wie eine höhere Frauenerwerbsquote im Osten Deutschlands oder eine größere Zahl an Kindern, die eine Krippe besuchen. Vor allem aber scheint der Spalt zwischen den neuen und den alten Bundesländern, zwischen Ost und West, in den letzten Jahren wieder deutlicher zu werden. Das Gefühl den anderen nicht richtig zu verstehen und nicht verstanden zu werden. Weil man (und frau) Unterschiedliches erlebt hat, weil man unterschiedlich sozialisiert wurde und anders aufgewachsen ist. Dabei ist es gerade jetzt umso wichtiger, sich auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren als auf die Unterschiede. Denn die Herausforderungen, vor denen heute alle Frauen in unserer Gesellschaft stehen, die lassen nur gemeinsam angehen. Nach der Bundestagswahl im März ist der Frauenanteil im Bundestag erneut gesunken, auf 32%. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen stagniert seit Jahren bei 29%. Noch immer übernehmen Frauen neun Stunden mehr Care-Arbeit in der Woche als ihre männlichen Partner. Von echter Gleichberechtigung sind wir auch fünfzig Jahre nach dem „Internationalen Jahr der Frau“ noch weit entfernt. Aber nicht nur dies. In manchen Ländern gibt es geradezu ein Roll-Back, beispielsweise in den USA oder in der Türkei. Frauenfeindliche und frauenverachtende Sprüche sind selbst im Deutschen Bundestag Alltag geworden. Angriffe auf Frauen reichen von sexualisierter Gewalt (siehe die #Metoo-Debatte) bis hin zu Femiziden. Die Leipziger Autoritarismusstudie 2022 bezeichnet den Anti-Feminismus als Brückenideologie zum Rechtsextremismus.

Wenn ich eines aus der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema mitnehmen kann, dann, dass es Sichtbarkeit von weiblichen Erfahrungen braucht. Und Anerkennung von Lebensleistungen von Frauen – aus dem Westen und aus dem Osten. Diese Erfahrungen unterschieden sich oft und manchmal waren sie auch widersprüchlich. Das anzunehmen und auszuhalten, das ist die große Herausforderung. Worauf es ankommt, ist der Versuch zu verstehen, wo mein Gegenüber herkommt und welche Erfahrungen und Sichtweisen sie mitbringt. „Frauen im geteilten Deutschland“ wurde dafür gemacht. Um ins Gespräch zu kommen, um zu diskutieren und um sich zu widersprechen zu dürfen. Immer offen und neugierig und in dem man sich gegenseitig zuhört.

„Frauen im geteilten Deutschland“ ist ein Angebot für die Kultur- und Bildungsarbeit und findet als Poster-Set Verbreitung in ganz Deutschland, im europäischen Ausland, in Nord- und Südamerika. Auch in Australien interessiert man sich für Frauenleben aus Deutschland. Sie wird in Schulen, Volksschulen, Bibliotheken, Ämtern, Ratshäusern, Museen und Auslandsvertretungen gezeigt. Durch die einfache Handhabung findet die Ausstellungen ihren Weg an Orte, an denen man üblicherweise nicht mit gesellschaftspolitischen Themen in Berührung kommen würde. Bis Juli 2025 wurden rund 700 Exemplare der Ausstellung bestellt – Tendenz steigend.

Clara Marz, Berlin

Die Autorin ist Referentin in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie hat die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ kuratiert. Diese kann über die Internetseite der Bundesstiftung Aufarbeitung bestellt werden. Dort sind auch die einzelnen Poster der Ausstellung zu sehen. Zu jedem Poster gibt es ergänzende Informationen.

Zum Weiterlesen im Demokratischen Salon:

Zum Thema siehe im Demokratischen Salon unter anderem den Essay „Die fortschrittliche Ostfrau – Der Mythos und die Wirklichkeit“, in dem das Buch „Frauen in der DDR“ von Anna Kaminsky (Berlin, Ch. Links, 3. Auflage 2020) vorgestellt wird, die Buchbesprechung „Die ‚Ostfrau‘ in Buchenwald“ anlässlich des Buches „Umkämpfte Zone“ von Ines Geipel (Stuttgart, Klett-Cotta, 2019) mit einem Ausblick auf den Roman „Frau Paula Trousseau“ von Christoph Hein (2007) sowie weitere Texte in den Rubriken „Gender“, „Liberale Demokratie“ und „DDR“.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juli 2025, Internetzugriffe zuletzt am 25. Juli 2025. Titelbild: Titelmotiv der Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“, Grafik: Thomas Klemm © Bundesstiftung Aufarbeitung)