Utopien bauen!

Lisa Poettingers Buch „Klimakollaps und soziale Kämpfe“

„Die Klimakrise umfasst und bedroht alle Bereiche unseres Lebens, egal ob uns das bewusst ist oder nicht. Ihr Ausmaß und ihre Komplexität führen dazu, dass viele Menschen verzweifeln oder sich vom Thema abwenden – es ist einfach zu viel, um damit fertig zu werden. Aber genau das müssen wir schaffen und ich bin überzeugt davon, dass wir es auch können.“ (Lisa Poettinger im Vorwort ihres Buches „Klimakollaps und soziale Kämpfe – Über Klimaschutz in einer ungerechten Welt“, München, oekom, 2025)

Zuversicht in unserer Zeit? Lohnt es sich überhaupt noch, sich für mehr Gerechtigkeit, für eine gesunde Umwelt zu engagieren? Oder haben Menschen, die sich für Klima- und Artenschutz, für soziale Gerechtigkeit einsetzen, keine Chance gegen die Macht von Unternehmen und Regierungen, die sich inzwischen von ursprünglich vereinbarten Zielen verabschieden? Diese Fragen sind höchst aktuell und werden in manchen Medien oft mit der Annahme verbunden, dass sich jüngere Menschen doch nicht mehr für Politik interessierten. Nichts falscher als das. Auf der einen Seite sind viele junge Leute in der letzten Zeit in Parteien eingetreten, insbesondere bei der Linken und bei den Grünen, auf der anderen Seite belegen einschlägige Jugendstudien schon seit etwa mehr als 20 Jahren, dass junge Menschen sich gerne engagieren möchten und dies auch tun, allerdings weniger in festgefügten Organisationen wie Parteien, Kirchen oder Gewerkschaften, wohl aber in örtlichen Initiativen mit ihren ganz konkreten auf den Alltag bezogenen Projekten.

Ein wichtiges Buch zur richtigen Zeit

Es gibt Lichtblicke und Grund zu Zuversicht. Bei den Kommunalwahlen im September 2025 in Nordrhein-Westfalen wählten nur etwa zehn Prozent der jungen Leute eine rechtsradikale und in weiten Teilen rechtsextremistische Partei. Aber das ist vielleicht nur eine oberflächliche Diagnose und Momentaufnahme. Marina Weisband hat mit ihrem aula-Projekt nachgewiesen, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler jeden Alters, sich in demokratischen Prozessen miteinander austauschen, Entscheidungen vorbereiten und diese dann auch im Einvernehmen umsetzen können, natürlich im Dialog mit der Schulleitung und den Lehrkräften, in geordneten Verfahren, in denen sie Demokratie nicht nur simulieren, sondern in ihren Schulen lebendig werden lassen. Zahlreiche Beispiele hat Marina Weisband in ihrem Buch „Die neue Schule der Demokratie – Wilder denken, wirksam handeln“ (Frankfurt am Main, S. Fischer, 2024) dokumentiert (es wurde im Demokratischen Salon unter anderem in dem Gespräch „Selbstwirksamkeit schafft Resilienz“ vorgestellt). Manch indigene Initiative, die Lisa Poettinger in ihrem Buch vorstellt, handelt im Grunde nach demselben Prinzip.

Lisa Poettinger zeigt eine andere Seite des Engagements von jungen Menschen, die landläufig in den Medien als „Aktivismus“ markiert wird, aber im Grunde ein Zeichen des unbedingten Willens ist, sich für eine gerechte(re) Welt einzusetzen. In ihrem Buch „Klimakollaps und Soziale Kämpfe“, das der Münchner oekom-Verlag am 6. August 2025 veröffentlicht hat, beschreibt sie, wie sich junge und ältere Menschen in Deutschland und in vielen anderen Ländern engagieren. Das Buch kommt genau zur richtigen Zeit und es ist aus meiner Sicht komplementär zu dem eben empfohlenen Buch von Marina Weisband. Zwei Perspektiven für dieselben Probleme. Das eine Buch beschreibt Methoden zur Demokratiebildung, das andere bietet Hintergrundinformationen und Strategieentwürfe für gesellschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement.

Entstanden ist Lisa Poettingers Buch als Abschlussarbeit ihres Studiums im Fach „Environmental Studies“. Sie hatte Schulpsychologie und Bildung für nachhaltige Entwicklung und Environmental Studies studiert, in Bayern in dieser Kombination als Lehramtsstudium möglich (auch das Fach „Schulpsychologie“ als Lehramtsstudium gibt es in dieser Form nur in Bayern). Außerdem hat sie sich zur Kinderpflegerin weitergebildet. Sie war Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Arbeit wurde sehr gut benotet. Dies motivierte die Autorin, einen Verlag zu suchen. Dies gelang bei einem Verlag, der immer wieder Bücher zur nachhaltigen Entwicklung veröffentlicht, beispielsweise zuletzt auch mit dem Buch „Zukunftsbilder 2045“ der Gruppe Reinventing Society. Die Veröffentlichung von „Klimakollaps und soziale Kämpfe“ wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Kurt Eisner Verein für politische Bildung e.V. unterstützt. Der Verlag bietet die Möglichkeit, Solidaritätsexemplare für Leute zu bestellen, die sich ein solches Buch nicht leisten können, ganz einfach per e-mail. Dies wurde über eine Kampagne organisiert.

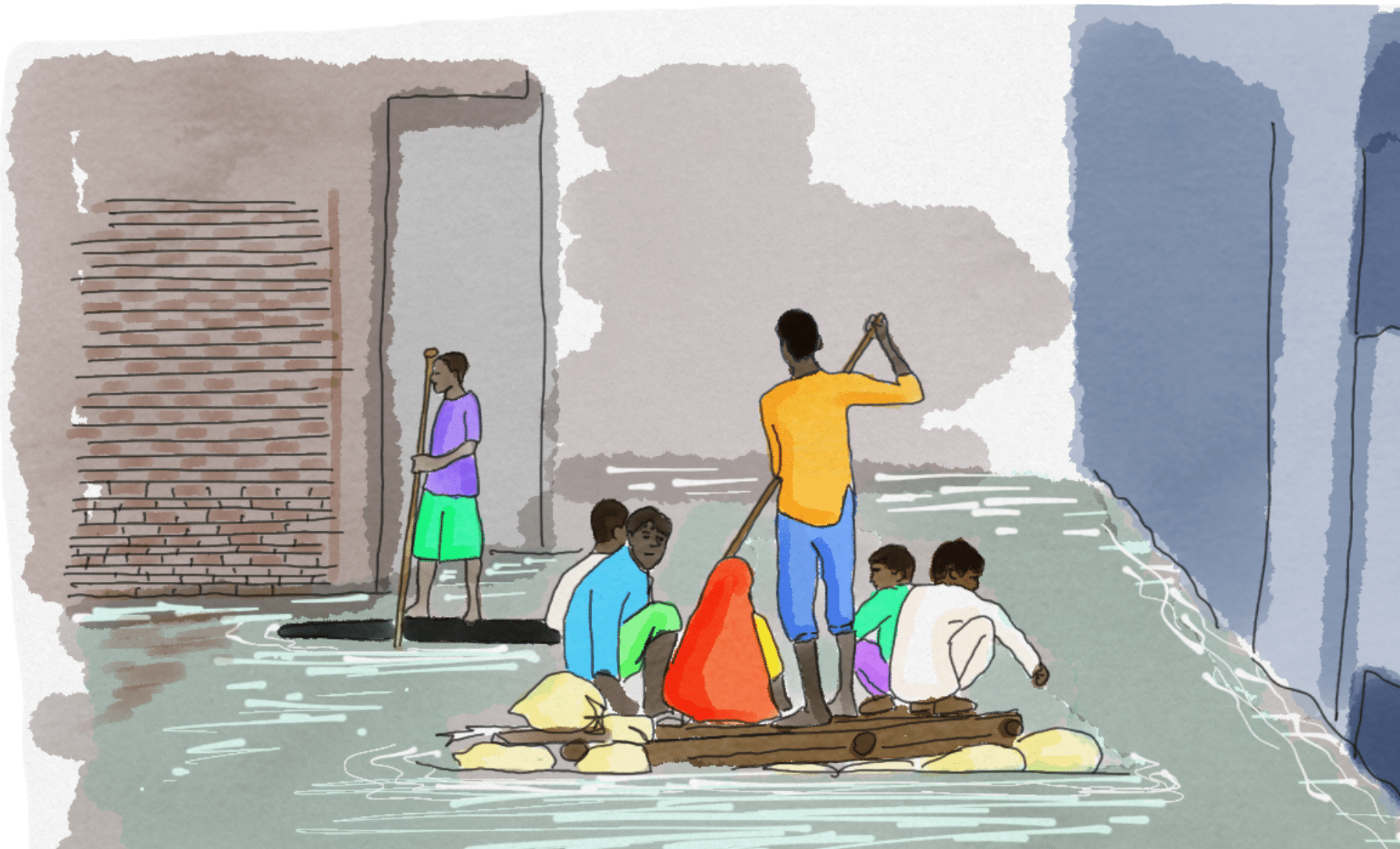

Lisa Poettinger stellt zu Beginn klar, das Buch sei „kein Handbuch, wie man aus der Klimakrise am besten herauskommt“. Es gehe um „verschiedene Perspektiven und Überlegungen“. In unseren Gesprächen sagte sie, es sei ihr sehr wichtig gewesen, ein Buch zu veröffentlichen, „das man auch gut lesen kann, wenn man nicht aus einer Akademikerfamilie kommt, auch lesen kann, wenn man nach der Arbeit müde ist, es abschnittsweise lesen, hin- und herspringen kann.“ Dieses Ziel erreicht sie nicht nur mit den Texten, sondern auch mit den von ihr selbst gestalteten Bildern. So unterscheidet sich das Buch deutlich von vielen anderen Büchern zum Thema. „Ich habe das Gefühl, der Klimadiskurs und Klimaliteratur ist sehr oft von Akademiker:innen für Akademiker:innen geschrieben.“ Im Grunde kann man über jedes einzelne Bild, jede einzelne Seite nachdenken oder sie nutzen, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen kann man sich über QR-Codes und das umfassende Literaturverzeichnis erschließen. Zahlen werden durch Vergleiche anschaulich, nur ein Beispiel: 20 Flüge eines Milliardärs emittieren genau so viel CO2 wie der Durchschnitt der Weltbevölkerung in 300 Jahren.

Das Buch ist in vier Kapitel gegliedert: „Klima(Un)gerechtigkeit“, „Kapitalismus & die Umwelt“, „Was uns bewegt“ und „Strategien für Umweltgerechtigkeit“. Jedes Kapitel beginnt mit einer allgemeinen Einleitung, beispielsweise im zweiten Kapitel mit Ausführungen zum Allmende-Dilemma, zum Thema Lithium, zum Greenwashing durch Wirtschaft und Regierungen, bezieht anschließend Stellung zu politischen Reaktionen von den Sustainable Development Goals (SDG) bis hin zur kritischen Würdigung der These eines „grünen Kapitalismus“.

Die Art der Gestaltung erlaubt, dass das Buch – auch in Auszügen – in Bildungsprozessen gut eingesetzt werden kann, um Debatten zu ermöglichen, die in der Regel in Bildungsprozessen kaum oder gar nicht stattfinden, nicht zuletzt, weil manche Lehrkräfte sich scheuen, ein solch heißes Eisen anzufassen. Oft fehlen ihnen aber einfach auch Informationen. Solche Informationen bietet das Buch ohne zu agitieren. Im Gegenteil: Es fordert die Leser:innen geradezu auf, weiterzudenken: „Dieses Buch wird immer eine unabgeschlossene Arbeit bleiben, da die Welt sich immer weiter verändert – zuletzt immer schneller.“

Genau dort ließe sich ansetzen. Wir sollten jungen Leuten einfach zutrauen, dass sie sich mit solchen Thesen wie sie die Autorin formuliert, auseinandersetzen können. Und wenn Lehrkräfte noch zweifeln, empfiehlt es sich, die einschlägigen Beschlüsse der KMK zu studieren, beispielsweise 2024 zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) oder 2018 zur Demokratiebildung. Es ist allerdings durchaus ein Problem, dass viele Lehrkräfte, leider auch diejenigen, die die Lehrpläne schreiben oder Fortbildungen anbieten, diese KMK-Beschlüsse nicht kennen. Läsen sie sie, wüssten sie, dass Bücher wie das von Buch von Lisa Poettinger, ihnen helfen kann, einen ansprechenden Unterricht zu den aktuellen Zukunftsthemen zu gestalten. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der immer wieder zitierte Beutelsbacher Konsens nicht – wie oft behauptet – „Neutralität“ gebiete, sondern „Kontroversität“. Weitere Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses sind das „Überwältigungsverbot“ und die „Schülerorientierung“. Eben dies führt die KMK unter anderem in ihren Beschlüssen zur Demokratiebildung aus.

In einem unserer Gespräche verwies Lisa Poettinger auf einen Sozialkundelehrer, der sie sehr geprägt habe: „Wir haben bei ihm über das Thema „Aktive Bürgergesellschaft“ gesprochen. Es reicht in einer Demokratie eben nicht, alle vier oder fünf Jahre bei einer Wahl sein Kreuz zu machen und dann wieder in Starre verfallen. Demokratie lebt von demokratischem Streit, vom Aushandeln von Meinungen, von Perspektiven, von Menschen, die sich nicht nur für ihr eigenes beschauliches Leben interessieren, sondern auch für Gruppen, denen die Möglichkeit genommen wird, sich einzusetzen. Demokratie lebt davon, dass wir die Grundrechte verteidigen, dass wir sie nicht nur gegen menschenfeindliche Ideologien verteidigen, sondern sie auch als Schutzrechte gegen Übergriffe durch Staaten verstehen. Ich denke, dass Dinge nur besser werden können, Menschen nur Repräsentation erfahren können, wenn sie sich auch organisieren können.“

Demokratin und Antikapitalistin

Lisa Poettinger, We are the 99 %

Die Autorin vertritt klare Positionen, die sie sachkundig und ausführlich begründet. Man muss nicht alle Positionen im Detail teilen, aber alle Positionen bieten in einem an den Prinzipien des Beutelsbacher Konsenses orientierten Unterricht Gelegenheit, sich zu streiten und gemeinsam neue Perspektiven zu erschließen, vielleicht sogar, manche zu eigenem Engagement zu ermutigen.

Auf der einen Seite veranschaulicht Lisa Poettinger die Grundlagen eines kapitalistischen Systems, das einen wirksamen Klima- und Umweltschutz, der zugleich auch soziale Gerechtigkeit garantiert, be- oder sogar verhindere. Auf der anderen Seite kritisiert sie die in der Politik und in den Medien gängige Verlagerung der Problemlösungen auf jeden einzelnen Menschen. Es werde nicht in Strukturen gedacht, sondern an jeden Einzelnen appelliert, beispielsweise das Licht auszuschalten, wenn man einen Raum verlässt, weniger Fleisch zu essen, weniger Auto zu fahren, eine andere umweltverträglichere Heizung einzubauen. (Ich erlaube mir den Hinweis, dass die schlechten Wahlergebnisse der Grünen der letzten Zeit viel damit zu tun haben, dass es ihnen nicht gelungen ist, in der Zeit ihrer Beteiligung an der Bundesregierung die von ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen als Strukturmaßnahmen zu debattieren. Stattdessen erweckten sie – auch dank der Polemik ihrer Gegner:innen – den Eindruck, sie wollten die Menschen mit ihren Vorschlägen drangsalieren.)

Eben dies ist ein zentraler Punkt, denn die gängige „Konsumkritik missachtet die großen Unterschiede hinsichtlich CO2, den Möglichkeiten von Armen und Reichen und klammert die Produktion aus. Die Verantwortung wird so von klimazerstörenden Konzernen auf Individuen geschoben.“ Im Gespräch führte sie aus: „Gruppen oder auch Unternehmen sagen oft, die Bürger:innen wären selbst schuld, wenn sie so viel Plastik kommunizieren oder nicht in den Bioladen gehen. Das missachtet, dass viele Leute gar nicht das Geld haben, in den Bioladen zu gehen, dass Menschen, die kaum ihren Alltagsstress bewältigen, bei jedem einzelnen Produkt genau wissen, was das für den Planeten bedeutet, und entsprechend einkaufen, obwohl es oft gar keine entsprechenden Produkte gibt oder nur zu exorbitant teuren Preisen.“ Lisa Poettinger plädiert dafür, dass die Produkte so nachhaltig und sozialverträglich wie möglich produziert werden. Dazu gehört auch, dass diejenigen, die sie produzieren, auch davon leben können. Lisa Poettinger schreibt: „Reformen können reale Verbesserungen erzielen, aber nicht die dem Kapitalismus innewohnenden Zwänge wie Wachstum oder Profitstreben aushebeln. Sie reichen damit nicht für eine klimagerechte Welt.

Lisa Poettinger stellt fest: „Demokratie ist keine Dienstleistung, sondern etwas Wertvolles, das wir organisieren.“ Hier trifft sie sich mit den Botschaften des von Marina Weisband geleiteten aula-Projekts. Marina Weisband formulierte als Bildungsauftrag, aus „Konsumenten“ „Gestalter“ werden zu lassen. Oder in den Worten von Andreas Voßkuhle, des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, anlässlich des Festaktes „100 Jahre Volkshochschule in Deutschland“ in der Frankfurter Paulskirche über den „Bildungsauftrag des Grundgesetzes“ (nachlesbar in der Ausgabe zum Grundgesetz von „Aus Politik und Zeitgeschichte“ vom 15. April 2019): „Ein Schlüssel zum status activus des Staatsbürgers ist Bildung. Bildung nicht im klassischen, die Ungebildeten ausschließenden Sinne, sondern Bildung verstanden als „Empowerment“. Das Grundgesetz will den kritischen und informierten, vor allem aber neugierigen Bürger.“ Ein solches „Empowerment“ führt zu der Erfahrung von „Selbstwirksamkeit“.

Lisa Poettinger spricht in ihrem Buch über den drohenden Aufstieg von „Faschismus“ (nicht nur in Deutschland), formuliert aber auch die Fragen, die man denen stellen müsse, die sich rechten Thesen annähern oder diese gar übernehmen: „Der Rechtsextremismus kommt als Gegenbewegung zu humanistischen Prinzipien mehr und mehr in Schwung, indem er toxische Freiheiten verficht: Ja, wir finden es total in Ordnung, wenn andere für unsere Freiheit, uns nicht zu impfen, unseren Wohlstand oder unsere Vorliebe, fossil zu heißen, sterben.“ Den Gedanken der „toxischen Freiheiten“ hat Lisa Poettinger sinngemäß von Tadzio Müller übernommen („Zwischen friedlicher Sabotage und Klimakollaps: wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben (Wien, Mandelbaum Verlag, 2024).

Einen ähnlichen Gedanken fand sie in dem Buch „Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus“ von Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey (Berlin, Suhrkamp, 2022). Es gebe immer mehr Gruppen, die Freiheit als absolute Freiheit verstehen, die auch auf Kosten der Freiheit aller anderen durchgesetzt werden dürfte, immer mehr Menschen, die sich nur noch für ihre eigenen Belange interessierten. Darin stecke, dass man auf niemanden mehr Rücksicht nehmen müsse. „Kapitalismus“ oder „Freiheit“ werden dann zur Chiffre für einen extremen Egoismus, eine extreme Ich-Bezogenheit. Lisa Poettinger verweist auf den Film „Don’t Look Up“, in dem die US-Regierung, geführt von einer von Meryl Streep gespielten sehr an Trump erinnernden Präsidentin, alles tut, die drohende Katastrophe angesichts bevorstehender Wahlen herunterzuspielen oder gar zu ignorieren. Hinschauen, die Bedrohungen ernst nehmen, das wäre die erste Botschaft.

Die Autorin ist überzeugte Antikapitalistin. Damit steht sie nicht allein. Einer der Bestseller im Bereich der Sachbücher war in den vergangenen Jahren das Buch „Systemsturz – Der Sieg der Natur über den Kapitalismus“ des japanischen Marxologen und Marxisten Kohei Saito (München, dtv, 2023), ein vehementer Verfechter der „Degrowth“-Bewegung. Welche Wirkungen das Buch auf die Politik haben könnte, bleibt offen. Das Buch von Lisa Poettinger ist erheblich anschaulicher, pragmatischer und weniger theoretisch aufgebaut, wäre aber eine wichtige Ergänzung einer Lektüre des Buches von Kohei Saito. Das von Lisa Poettinger formulierte Ziel klingt eigentlich ganz einfach: „Utopien bauen: An verschiedenen Orten des Widerstandes werden Formen eines solidarischen, nachhaltigen Zusammenlebens bereits erfahrbar gemacht.“ Es ist letztlich „die Sache, die so einfach, doch so schwer zu machen ist.“ (Bertolt Brecht) Ein Schlüsselbegriff des Buches, den sie ebenfalls von Tadzio Müller übernommen hat, lautet: „Solidarische Kollapspolitik“. Das mag etwas sperrig klingen, aber ist letztlich ein politisches Programm in den Zeiten zunehmender Zerstörung unserer „natürlichen Lebensgrundlagen“, die der Staat laut Grundgesetz eigentlich schützen sollte: „Was sagt dein Herz, wenn du kämpfst?“

Lisa Poettinger, kreative Nonkomformistin – ein Gespräch

Foto: Lisa Poettinger

Norbert Reichel: Sie organisieren Demonstrationen, zuletzt im September 2025 die Proteste gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) in München oder Anfang Februar 2025 Demonstrationen gegen rechts in Reaktion auf die Abstimmung im Deutschen Bundestag vom 29. Januar 2025. Oft ist die Rede von „zivilem Ungehorsam“, meines Erachtens ein unpassender Begriff, denn es handelt sich doch nicht um „Ungehorsam“, sondern um die Wahrnehmung von Grundrechten.

Lisa Poettinger: Das würde ich auch so sagen, denn es ist alles vom Versammlungsrecht abgedeckt. Es ist im Grunde sogar erwünscht, wenn wir von einer aktiven Bürgergesellschaft ausgehen. Vom Versammlungsrecht sind nicht nur angemeldete Demonstrationen abgedeckt, sondern auch unangemeldete Blockaden. Oder das Aufhängen oder Verteilen von Flyern in der U-Bahn oder wo auch immer. Manches ist vielleicht an der Grenze. Wichtig sind Haustürgespräche. Ich bin zum Beispiel mit vielen Beschäftigten im ÖPNV ins Gespräch gekommen, bin auf Social Media unterwegs. Manchmal hängen wir auch das ein oder andere Banner auf. Es ist ziemlich bunt, was wir versuchen zu tun. Zurzeit planen wir ein Mobilitätswendecamp, das in München stattfinden soll. Zu unserem Spektrum gehören Waldbesetzungscamps, auch Miethäusersyndikate. Es gibt viele Projekte dieser Art.

Norbert Reichel: In Ihrem Buch zitieren Sie Martin Luther King Jr.: „Die Rettung der Menschheit liegt in den Händen kreativer Nonkomformisten.“ Aber welche Reaktionen erhalten Sie?

Lisa Poettinger: Sehr unterschiedlich. Es gibt schöne Momente, in denen man Leute überzeugen kann, aber eben auch die anderen. Es kommt darauf an, an welchem Ort man was zu welchem Thema macht. In der Münchner Innenstadt treffen wir natürlich auf viele Tourist:innen, die sich nicht so sehr interessieren, weil sie eben auf der Durchreise sind. In prekären Vierteln, zum Beispiel im Hasenbergl, gab es viele positive Reaktionen. Da ging es um einen Tunnel von BMW. Manche wollten gar nicht mit uns reden, andere gingen sehr vorsichtig an die Tür, andere haben sich sehr gefreut, dass wir sie unterstützen, ihre Parks und Spielplätze zu erhalten.

Bei den ÖPNV-Beschäftigten freuten sich viele über die Unterstützung, zögerten aber, wenn es darum ging, ob sie selbst auch an solchen Aktionen teilnehmen könnten. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich, denn wenn man Vollzeit arbeitet, wenn man Kinder hat, schauen muss, dass man finanziell über die Runden kommt, hat man einfach nicht die Zeit. Wir müssen aber diejenigen, die die Zeit nicht haben, in unseren sozialen Kämpfen mitbedenken und ihre Anliegen miteinschließen. Diese kann man aber nur kennenlernen, wenn man den direkten Kontakt sucht. Daher ist eine gegenseitige Offenheit schon wichtig. Letztlich brauchen wir alle im Boot. Aber ein Engagement kann auch darin bestehen, dass ich im Brotzeitraum einem Kollegen, einer Kollegin, die etwas Rassistisches sagt, widerspreche.

Norbert Reichel: Und die Polizei, die Bediensteten der Stadt?

Lisa Poettinger: Das KVR ist sehr kooperativ. Aufgabe der Polizei ist es, die Grundrechte zu schützen. Dazu gehört auch das Versammlungsrecht. Aber leider schützen sie dann doch eher die Profite. Ich vermeide es daher, mit Polizist:innen zu reden. Natürlich gibt es immer einzelne Polizist.innen, die Verständnis haben, aber sie alle unterliegen Befehlen. Und wenn der Befehl lautet, hart durchzugreifen, dann tun sie es auch, und das manchmal auch völlig überzogen.

Norbert Reichel: Welche Rolle spielen in Ihrem Engagement Parteien?

Lisa Poettinger: Ich bin seit 2021 Mitglied der Linken, aber nicht sonderlich aktiv. Ich denke schon, dass man zumindest bei der Linken in München mitmachen kann. Es gibt auch immer Einstiegsangebote. Ich habe beispielsweise bei der Aufstellung der Bundestagsliste der bayerischen Linken als Delegierte mitgewählt.

Norbert Reichel: Und die Grünen?

Lisa Poettinger: Die Grünen sind für viele junge Leute eine große Enttäuschung.

Norbert Reichel: Luisa Neubauer?

Lisa Poettinger: Luisa Neubauer und ich haben viele unterschiedliche Ansichten, aber sie hat mich in der Pressekonferenz zu meinem Berufsverbot sehr unterstützt. Aber eine Luisa Neubauer wird die Grünen nicht verändern. Die Grünen können Luisa Neubauer allerdings sehr gut als Aushängeschild verwenden. In meinem Buch formuliere ich die These „Grüner Kapitalismus ist Grüner Imperialismus“. Was tun wir eigentlich, wenn wir in anderen Ländern Kohle oder Lithium ausbeuten? Auch die neuen Technologien, KI und E-Mobilität, verbrauchen erhebliche Ressourcen.

Die Grünen haben erheblich mit dazu beigetragen, dass Klimaschutz ein in der Gesellschaft inzwischen so unbeliebtes Thema ist. Sie haben CO2-Steuern eingeführt, aber kein Klimageld. Die Frage ist natürlich berechtigt, ob eine CO2-Steuer überhaupt wirkt, denn diejenigen, die den meisten Schaden anrichten, interessiert das wenig, sie können trotzdem mit ihrem Privatjet in ihre Zweit- oder Drittvilla fliegen. Und diese tasten die Grünen auch nicht an.

Norbert Reichel: Die Linke hatte in der letzten Bundestagswahl ein sehr schönes Plakat: „Ist dein Dorf unter Wasser, steigen Reiche auf die Jacht.“ Solche Plakate würde ich als Lehrer als Gesprächsanlässe nehmen. Das wird eine spannende Unterrichtsstunde.

Lisa Poettinger: Das kann man so machen, wenn man auch die Plakate der anderen Parteien nutzt. Man muss auch deutlich machen, dass es bei Umverteilungen, zum Beispiel durch eine Vermögens- oder Erbschaftsteuer, nicht um das kleine Häuschen der Oma geht, sondern um Vermögen, deren Größe sich kaum jemand vorstellen kann, um Dividenden, Aktienhandel in großem Stil.

Norbert Reichel: Sie haben „Environmental Studies“ und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ auf Lehramt studiert. Ist mehr Bildung eine Lösung?

Lisa Poettinger: Das ist zu kurz gegriffen, denn es ignoriert die Verhältnisse, unter denen Menschen leben. Es ist ein recht elitärer Diskurs, weil manche Menschen einfach nicht den Zugang zu höherer Bildung haben. Es ist auch ganz schön frech, Menschen vorzuwerfen, wir hätten die Klimakrise, weil sie nicht genug Bildung hätten. Schauen wir uns einfach einmal das Konsumverhalten an. Es ist sicher gut, wenn man Informationen hat. Aber dazu gehört mehr: Ist das, was ich brauche, verfügbar? Schränkt es mein Leben ein? Kann ich mir das leisten? Diese Zusammenhänge muss man berücksichtigen, auch in Bildungsprozessen.

Norbert Reichel: Würden Sie Ihr Engagement als Engagement einer Nicht-Regierungsorganisation bezeichnen?

Lisa Poettinger: Ich glaube, wir sind eher eine Basisorganisation. Eine NGO hat eine gewisse Institutionalisierung. Wir haben einfach Treffen, wo man kommen kann, wann man möchte, es gibt keine festen Mandate, keine bezahlten Funktionen, keine Vereinsstruktur. Manchmal sind es auch Gruppen, die sich spontan für ein bestimmtes Thema finden und nachher wieder auseinandergehen.

Norbert Reichel: Aber braucht man nicht doch irgendwie eine langfristige Strategie?

Lisa Poettinger: Das geht auch ohne Vereinsstruktur. Wichtig ist mir die Vision. Wenn Sie mich fragen würden, wie ich mich in 15 Jahren sehe, dann würde ich sagen: in einer demokratisierten Wirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Menschen und den planetaren Grenzen orientiert. Ich bin aber keine Optimistin, eher eine Realistin

Norbert Reichel: Aber Sie sind auch keine Pessimistin. Sonst hätten Sie das Buch nicht geschrieben.

Lisa Poettinger (macht eine längere Pause): Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Veränderung möglich ist. Doch zurzeit zeichnet sich ab, dass es nicht so viele Menschen gibt, die sich aufraffen und gegen die Entwicklungen wehren. Deshalb halte ich doch eher eine düstere Zukunft für realistisch.

Norbert Reichel: Im selben Verlag, in dem Sie veröffentlicht haben, hat die Gruppe „Reinventing Society“ ein Buch über „Zukunftsbilder 2045“ veröffentlicht. Das, was die Gruppe beschreibt, entspricht in vielen Punkten dem, was Sie in Ihrem Buch vorschlagen. Aber das Ganze hat einen Haken. Im Buch beschreibt die Gruppe, dass es Ende der 2020er Jahre zu einem Kollaps kommen muss, einem fast totalen Zusammenbruch der Wirtschaft kommen, bevor sich die Menschheit besinnt. So weit sollten wir es eigentlich nicht kommen lassen. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, das Anliegen des Klimaschutzes würden sie gerne unterstützen, aber mit einer antikapitalistischen Einstellung könnten sie nicht so viel anfangen, das klänge ihnen doch zu gefährlich, es müsse doch auch mit vorsichtigen Reformen gelingen, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Sie schreiben aber in Ihrem Buch: „Reformen können reale Verbesserungen erzielen, aber nicht die dem Kapitalismus innewohnenden Zwänge wie Wachstum oder Profitstreben aushebeln. Sie reichen damit nicht für eine klimagerechte Welt.“ Bei solchen Sätzen bekommen manche Gänsehaut.

Lisa Poettinger: Das kann man auf verschiedene Faktoren zurückführen. Auf der einen Seite ist es Propaganda, wenn Antikapitalist:innen – vereinfacht gesprochen – als diese vermummten Linken dargestellt werden, die die Fenster einschlagen. Manche halten Antikapitalismus einfach für Extremismus. Auf der anderen Seite haben sich viele Leute noch gar nicht mit diesen Zusammenhängen beschäftigt. Wenn man konkreter wird, kann man sich dann doch auf Vieles einigen, beispielsweise dass es mehr Mitbestimmung im Bereich Wirtschaft geben sollte. Damit ist man sehr schnell im antikapitalistischen Bereich. Ich glaube aber auch, dass viele gar nicht so genau wissen, was sie meinen, wenn sie sich für Klimaschutz aussprechen. Es reicht aber auch nicht aus, bestimmte Personen in bestimmte Ämter zu wählen. Es braucht eine gesellschaftliche Gegenmacht zum Status Quo. Ich schlage in dem Buch den politischen Streik vor. Das halte ich für einen sehr demokratischen Prozess.

Norbert Reichel: Politische Streiks sind in Deutschland verboten. In Frankreich sieht das anders aus. Um dieses Instrument zu etablieren und dann auch zu nutzen, brauchen Sie die Gewerkschaften.

Lisa Poettinger: Zu dem Verbot gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber über all diese Themen müssen wir diskutieren! Ich höre dann völlig Unterschiedliches. Es kommt auch darauf an, woher die Leute kommen. Manche haben die Sorge, ich wollte ihnen die Heizung im Winter wegnehmen. Das will ich natürlich überhaupt nicht. Dann gibt es Leute, die meinen, man könnte alles technisch lösen, es reiche, mehr E-Autos zu schaffen. Aber wenn man weiter nachfragt, wie das denn mit den Ressourcen sei, die man dazu braucht, die zukünftigen Müllberge aufgebrauchter Batterien, gibt es natürlich Leute, die alles, was mit Klimaschutz zu tun hat, pauschal ablehnen, aber es gibt eben auch andere.

Es geht eben letztlich um ein wirksames Konzept der Klimagerechtigkeit. Ich glaube, Begegnungen helfen, wenn man mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Richtungen spricht. Ich finde das unglaublich interessant. Ich diskutiere sehr gerne mit Leuten, auch wenn das manchmal sehr anstrengend ist.

Norbert Reichel: In Ihrem Buch zitieren Sie den Hegemonie-Gedanken von Antonio Gramsci. Wir brauchen gesellschaftliche Mehrheiten, weil politische Mehrheiten nicht reichen. Die können bei der nächsten Wahl schon wieder ganz anders aussehen. Eben dies haben wir auch bei dem Scheitern der Ampel-Koalition erlebt. Und Gramsci wird zurzeit intensiv von Rechten gelesen und praktiziert.

Lisa Poettinger: Rechte sind sehr erfolgreich darin, Hegemonie zu schaffen. Es ist inzwischen „normal“ geworden, rassistische, chauvinistische und sexistische Ansichten zu verbreiten. Es ist „normal“ geworden, Menschen über eine Leistung zu definieren, um darüber zu entscheiden, ob ihr Leben lebenswert ist. Abgesehen davon, dass es gar keine „Leistung“ ist, wenn man – wie das viele Rechte behaupten – deutsche Eltern und Großeltern hat. Eine solche „Normalität“ hat die Rechte hinbekommen und es ist tragisch, dass es so ist. Ich glaube, es ist wichtig, Menschen in die Verantwortung zu nehmen, aber auch zu zeigen, wie Hegemonie entsteht. Wir dürfen niemanden und nichts direkt ablehnen, sondern müssen schauen, dass wir ins Gespräch kommen, dort, wo man Menschen erreichen kann, dort, wo man Risse in die Hegemonie der Rechten hineinargumentieren kann.

Norbert Reichel: Sie organisieren letztlich solche Begegnungen, auf den Demonstrationen, beim Verteilen von Flyern, aber auch Gesprächskreise. Daran nehmen sicherlich keine dezidiert Rechten teil, aber auch unter denen, die weitgehend Ihre Ansichten teilen, gibt es mit Sicherheit unterschiedliche Auffassungen, was wie zu bewerten, was wie zu tun wäre.

Lisa Poettinger: Unser Klimatreffen ist offen (die Gruppe heißt „Antikapitalistisches Klimatreffen“. Wir sprechen darüber, wie wir eine Aktion gestalten, wie ein Flyer aussehen soll oder wie eine Rede vorbereitet werden kann. Daran nehmen ganz unterschiedlich viele Leute teil. Mal 20 Leute, mal weniger, manchmal arbeiten fünf Leute oder auch nur eine:r. Wir haben Schüler:innen, Studierende, Auszubildende, Leute, die schon ihren Beruf haben, in der Regel so etwa zwischen 14 und 40 Jahren.

Lisa Poettinger: Climate Justice Approach

Norbert Reichel: Ein wichtiger Aspekt ist der internationale Charakter des Buches. Sie beschreiben das Projekt der Zapatistas in Chiapas, die Initiativen und Erfolge indigener Gruppen, die schon die Agenda 21 im Jahr 1992 ebenso wie die Agenda 2030 hervorhob, die (leider ins Stocken geratene) Green-Belt-Initiative in Afrika südlich der Sahara, aber auch Phänomene des „Umweltrassismus“, die Dimension von durch den Klimawandel „erzwungene Migration“ sowie die gängige Ignoranz, Afrika nach dem Mercator’schen Schnitt auf Landkarten viel kleiner abzubilden als es in Wirklichkeit ist.

Lisa Poettinger: Die Klimabewegung ist in letzter Zeit viel internationaler geworden. Viele verstehen, wie Klimakrise und Kolonialismus zusammenhängen. Ihnen ist bewusst, dass Menschen im globalen Süden von der Klimakrise viel stärker betroffen sind, obwohl sie kaum etwas zur Erderwärmung beitragen. Es gibt eine große Offenheit innerhalb der Bewegung. Außerhalb ist es schwer, weil viele sagen, das habe nichts mit ihnen zu tun, das interessiere sie nicht. Aber damit sind wir wieder beim Hegemoniebegriff. Dann heißt es: Mich interessiert nur, was mich direkt betrifft. Das ist eine sehr kapitalistische Haltung, weil es nur um das eigene Leistungsvermögen und die eigenen Ziele geht.

Norbert Reichel: Dazu kommt, dass junge Männer sich inzwischen mehr nach rechts orientieren, Frauen jedoch eher nach links. Das ist vor allem in Regionen ein Problem, aus denen junge Frauen abwandern und die dortigen jungen Männer dann die Frauen beschuldigen, dass sie keine Partnerin fänden. Ich möchte auf keinen Fall alles, was an unliebsamen Wahlergebnissen festzustellen ist, auf Ostdeutschland schieben, aber dort ist das beschriebene Missverhältnis deutlich zu sehen.

Lisa Poettinger: Ostdeutschland ist sicherlich ein Beispiel für die soziologische These, dass ein Rechtsrutsch vor allem in Regionen wirkt, die von Unsicherheit und sozialem Abstieg geprägt sind, weniger Infrastruktur, niedrige Renten, prekäre Arbeitsverhältnisse. Das gilt aber auch für manche alt-industriellen Regionen in Westdeutschland. Die Zeit des fossilen Zeitalters ist eigentlich vorbei, doch wir tun uns schwer, die auf der Hand liegenden Alternativen zu nutzen.

Der bayerische Staat hat sich verirrt

Lisa Poettinger mit den von ihr betreuten Kindern im Waldkindergarten. Foto: privat.

Eigentlich sollte das Land Bayern stolz auf eine zukünftige Lehrerin wie Lisa Poettinger sein. Eigentlich. Der bayerische Staat interessierte sich nach dem abgeschlossenen Studium aber leider nicht für die guten Noten und ihre differenzierende und differenzierte Argumentation. Er verweigerte ihr die Aufnahme der zweiten Phase der Lehrerausbildung als Referendarin. Das ist nicht nur ein „Berufsverbot“, sondern ein Verbot, die Ausbildung zur Lehrerin abzuschließen. Dies verweigerten die Behörden in den 1970er Jahren nicht einmal ausgewiesenen DKP-Funktionären. Der durch das Vorgehen des bayerischen Staats verursachte Rechtsstreit war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch nicht abgeschlossen. Lisa Poettinger erfuhr zwischenzeitlich viel Solidarität, nicht nur an ihrer Arbeitsstelle und in ihrem näheren Umfeld. Es gibt eine Unterschriftenkampagne „Lasst Lisa lehren“.

Offenbar halten die zuständigen Behörden eine antikapitalistische Einstellung für antidemokratisch und verfassungsfeindlich. Wer Lisa Poettingers Buch liest, wird sehr schnell feststellen, dass Antikapitalismus und Demokratie kein Widerspruch sind und sie sich mit ihren Argumenten im Rahmen des Grundgesetzes bewegt. Die bayerischen Behörden übersehen, dass das Grundgesetz keine Wirtschaftsform vorgibt, wohl aber in Artikel 20a Nachhaltigkeit verlangt: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ In Artikel 14, Absatz 2 verlangt das Grundgesetz: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“

Bayern war in Sachen „Berufsverbote“ schon immer ein besonderes Land. Es war Ende der 1970er Jahre das Land, das am längsten brauchte, die damalige Berufsverbotspraxis mit Regelanfrage beim Verfassungsschutz für alle Bewerber:innen im öffentlichen Dienst wieder abzuschaffen. Die vorsichtigen von der GEW initiierten, aber letztlich gescheiterten Versuche zur Aufarbeitung und Entschädigung der Betroffenen wurden im Demokratischen Salon in dem Beitrag „Die Zerrissenen“ vorgestellt. Im Jahr 2025 wird diskutiert, ob eine solche Praxis möglicherweise auf zukünftige wie aktuelle AfD-Beamt:innen angewandt werden sollte. Aber Bayern geht erheblich weiter und schafft Fakten, nicht im Hinblick auf die AfD, sondern im Hinblick auf Menschen, die sich für Klimagerechtigkeit engagieren. In diesen Kontext passt auch, dass die Münchner Staatsanwalt fünf Aktivist:innen der „Letzten Generation“ als Mitglieder einer „kriminellen Vereinigung“ angeklagt hat, ein in Deutschland einmaliges Verfahren. Diverse Razzien gab es auch in anderen Bundesländern.

Eigentlich sollte Bayern stolz sein, wenn sich junge Menschen friedlich gegen Rechtsextremismus und für Klimagerechtigkeit engagieren. Sie widersprechen der Annahme, die sogenannte Generation Z sei ausschließlich an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert. Diese jungen Menschen sind eigentlich Vorbilder, auch wenn man nicht jede ihrer Positionen teilen muss, aber das ist ja auch der Grundgedanke von Demokratie, dass man sich über die Wege der Politik streiten darf. Michel Friedman brachte dies in einem Buchtitel auf den Punkt: „Streiten? Unbedingt!“ Nur im demokratischen Streit können wir die Bedrohung von rechts abwenden und verhindern, dass junge Menschen in die rechtsextreme Szene eintauchen und sich dort verlieren. Manche Kommentator:innen sprechen schon von einem Revival der sogenannten „Baseballschlägerjahre“ (den Begriff prägte Christian Bangel) die Rede: „Vielleicht liegt der Weg, mehr Menschen zu erreichen, darin, sie zu überraschen. Ihnen zu zeigen, dass Dinge möglich sind, an die sie selbst nicht geglaubt hätten. Gibt’s nicht? Doch schon. Vor wenigen Jahren etwa, als linke Parteien in Berlin die Mieten für Hunderttausende per Gesetz senkten. Oder als die Ampel urplötzlich allen ermöglichte, zum Preis eines großen Cheeseburgers überall in Deutschland Zug, Bus und Bahn zu fahren. Die Rechtsextremen können nur zerstören, die Aufgabe der Linken ist es, Dinge zu erfinden.“ (Christian Bangel, Reden wir von denselben Menschen? In: Die ZEIT online 30. August 2025)

Norbert Reichel, Bonn

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Oktober 2025. Die Gespräche mit Lisa Poettinger, aus denen hier zitiert wird, fanden im Juli und im September 2025 statt. Internetzugriffe zuletzt am 25. September 2025. Rechte aller Bilder und Graphiken einschließlich des Titelbildes bei Lisa Poettinger.)