Des génocides populaires

Die Literaturwissenschaftlerin Anne Peiter über Shoah und Tutsizid

„Ruth Klüger tritt für die Möglichkeit ein, Brücken zwischen den Singularitäten zu errichten, das heißt, verschiedene Katastrophen und die Trauer über sie ins Gespräch miteinander zu bringen. Das entspricht keiner historischen ‚Aufrechnung‘ und auch keiner Relativierung des einen durch das andere Ereignis. Es läuft auch nicht auf die Behauptung hinaus, die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden sei ein Thema, mit dem wir abgeschlossen hätten. Es ist nicht allein der Krieg in Israel und Gaza, der augenscheinlich macht, wie absurd ein solches Schlussstrich-Denken wäre. Mehr denn je stecken wir selbst in der Geschichte der nationalsozialistischen Gewalt, ihren verheerenden Folgen und in allem fortwirkend Unaufgearbeitetem, jetzt brutal Hervorbrechenden. Die weltweit zu beobachtende Verstärkung rechtsextremen, antidemokratischen Denkens ist Warnung genug. Die wild wuchernde, gar karnevalistisch-beliebige Benutzung des Begriffs ‚Genozid‘ tritt hinzu.“ (Anne Peiter im einführenden ersten Kapitel ihres Buches „Der Genozid an den Tutsi Ruandas“)

Anne Peiter bezieht sich in dieser Passage wie auch an vielen anderen Stellen ihres Buches auf Ruth Klügers „weiter leben – Eine Jugend“ (München, dtv, 2001). Weitere Gewährsautor:innen sind Nora Bossong mit „Schutzzone – Roman“ (Berlin, Suhrkamp, 2019). Anne Peiter verbindet in ihren Forschungen Geschichts-, Kultur- und Literaturwissenschaften, Soziologie und Politologie, all dies auf der Grundlage literarischer Zeugnisse von Überlebenden des Genozids an den Tutsi Ruandas im Jahr 1994, die weit mehr als bloße Dokumente eines Genozids bieten und im Folgenden ausführlich beschrieben werden sollen. Wer sich an vergleichende Genozidforschung heranwagt, wird in den Analysen von Anne Peiter eine Fülle von literarischen Hinweisen finden, die ein höchst differenziertes Bild eines Menschheitsthemas erschließen helfen, gleichermaßen in Bezug auf Täter:innen, Opfer und all diejenigen, die im Nachhinein versuchen mögen, Erklärungen zu finden, die sich vielleicht doch zur Begründung eines wie auch immer gearteten „Nie wieder“ fügen ließen.

Anne Peiter. Foto: privat.

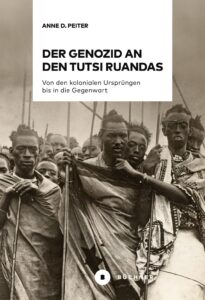

Die Germanistin Anne Peiter lehrt und forscht an der Universität von La Réunion, einem französischen Département d’outre-mer im Indischen Ozean. Sie wurde an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert und habilitierte sich in Paris an der Sorbonne Nouvelle mit der Arbeit „Träume der Gewalt. Studien der Unverhältnismässigkeit zu Texten, Filmen und Fotografien – Nationalsozialismus – Kolonialismus – Kalter Krieg“ (Bielefeld, transcript, 2019). Koloniale Gewalt war auch Thema ihres gemeinsam mit der an den Universitäten Rouen und Luxemburg tätigen Kulturwissenschaftlerin Sonja Malzner, herausgegebenen Buches „Der Träger – Zu einer ‚tragenden‘ Figur der Kolonialgeschichte“ (Bielefeld, transcript, 2018). Gegenstand dieses Buches war die Figur des Lastenträgers. Im Jahr 2021 veröffentlichte sie bei Büchner in Marburg. Gemeinsam mit Wolfram Ette veröffentlichte sie den Band „Der Ausnahmezustand ist der Normalzustand, nur wahrer – Texte zu Corona“, zur Literatur im Zeichen der Corona-Pandemie. Im Jahr 2024 folgte – ebenfalls bei Büchner – das zu Beginn zitierte Buch „Der Genozid an den Tutsi Ruandas – Von den kolonialen Ursprüngen bis in die Gegenwart“. In ihrem nächsten Projekt befasst sie sich mit dem, was sie „konfluierende Erinnerung“ nennt – gehen soll es um eine Zusammenschau der Shoah, des Tutsizid und der Massengewalt der Roten Khmer in Kambodscha.

„Tutsizid“ – ein umstrittender und dennoch angemessener Begriff

Norbert Reichel: Vergleichende Genozidforschung ist eine höchst umstrittene Disziplin. Das betrifft nicht zuletzt die Rezeption des „Tutsizids“, eines meines Erachtens durchaus passenden Begriffs für das, was in Ruanda geschah.

Anne Peiter: Der Begriff des „Tutsizids“ ist aus einem bestimmten Grund umstritten: Er unterschlage, dass nicht nur die Minderheit bei der Katastrophe des Jahres 1994 Opfer geworden sei. Es gibt Schätzungen, dass auch etwa 200.000 Hutu, die sich gegen das Regime aussprachen und engagierten, zu Opfern geworden sind.

Weitere Informationen des Verlags über das Buch erhalten Sie mit einem Klick auf das Bild, weitere Informationen über das Titelbild auf der Seite des Kolonialen Bildarchivs /Goethe Universität Frankfurt am Main.

Ich glaube aber, dass der Begriff trotzdem seine Richtigkeit hat. Man muss unterscheiden zwischen einer Verfolgung, die rassistisch bedingt war, und einer Verfolgung, die politischen Motiven folgte. Es wäre sonst so, als wenn man die Shoah mit der Ermordung von Kommunisten und Sozialisten durch die Nationalsozialisten zusammenwerfen würde. Auch dort nimmt man eine kategoriale Trennung vor. Genau dies tue ich, indem ich das Wort „Tutsizid“ als Variante von „Genozid“ einführe.

Hinzu kommt eine bestimmte Form von Negationismus, die das spezifische Schicksal der Tutsi in Abrede zu stellen versucht. Der Begriff ist meines Erachtens nützlich, um solchen negationistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Dieser Negationismus unterscheidet sich allerdings vom Negationismus gegenüber der Shoah. Niemand sagt, es habe diese Massaker in Ruanda nicht gegeben, aber es wird behauptet, die Tutsi hätten ihrerseits einen Genozid an den Hutu begangen. Dies nennt man die These vom „doppelten Genozid“. Den Opfern wird eine Verantwortung an den Massakern zugeschrieben. Damit ist nicht gesagt, dass es gegen Ende des Genozids an den Tutsi nicht zu einzelnen Racheaktionen der Tutsi gekommen wäre. Es ist extrem kompliziert, weil sich diese auch im Rahmen eines Bürgerkriegs vollzogen. Es entspricht jedoch nicht der Wahrheit, dass es zwei Genozide gegeben hätte. Mit diesem Argument versuchen Täter, ihre eigene Verantwortung in Abrede zu stellen. Insofern verteidige ich den Begriff des „Tutsizids“, allerdings mit dem Hinweis, dass auch Hutu zu Opfern werden konnten und auch tatsächlich zu Opfern geworden sind.

Norbert Reichel: Wie bewerte ich in diesem Kontext die Rückkehr der Tutsi, nicht zuletzt von Paul Kagame, der inzwischen seit etwa 30 Jahren in Ruanda regiert? Paul Kagame mischt sich unter anderem in Auseinandersetzungen im benachbarten Kongo ein, indem er die dortige Rebellengruppe M 23 militärisch unterstützt. Er regiert ausgesprochen autoritär.

Anne Peiter: Ich muss gestehen, dass die Zusammenhänge in Nord- und Süd-Kivu meine Kompetenzen übersteigen. Das ist ein höchst komplexes Feld, sodass ich mich dazu nicht äußern möchte. Mir fällt jedoch auf, dass dieser Krieg in Le Monde und in anderen Zeitungen auf Fragen des Zugangs zu Rohstoffen reduziert wird. Der Genozid kommt in der Berichterstattung über diesen Krieg praktisch nicht vor. Das ist wiederum eine problematische Leerstelle. Es gibt durchaus in Ruanda die Angst, dass die Vernichtungspläne vom Kongo aus fortgesetzt werden könnten.

Offensichtlich ist, dass Paul Kagame vom Typus genau dem Bild entspricht, das gemeinhin auf die Tutsi angewendet wurde: Groß gewachsen, schlank, mit einer in den USA erfolgten Ausbildung. Auch da ließen sich Verschwörungserzählungen anheften. Zugleich ist klar, dass es sich bei Kagames Regime um ein Regime handelt, in dem rechtsstaatliche Prinzipien nicht respektiert werden. Die Idee, die auch in Deutschland zirkuliert, Ruanda sei der „Phönix“, der aus der „genozidalen Asche“ erstanden sei, muss als hochproblematisch bezeichnet werden. Gleichzeitig muss man sagen, dass in einer ersten Phase der Regierung Kagame die Aufgabe darin bestand, die Genozidäre daran zu hindern, ihr Vorhaben fortzusetzen, und dass die Regierung versuchen musste, als Minderheit eine Kontrolle über die Täter auszuüben und zu einer Rechtsprechung zu finden, die wenigstens in Ansätzen so etwas wie Gerechtigkeit schaffen könnte. Diese Machtfragen muss man bei der Beurteilung der Situation in Rechnung stellen.

Konfluierende Zeugnisse in der Literatur – ein kurzer Überblick

Norbert Reichel: 30 Jahre sind ja auch keine lange Zeit. Was 30 Jahre bedeuten oder nicht bedeuten, sollten wir in Deutschland nach 1945 und nach 1989 eigentlich wissen. Ängste können lange nachwirken, es gibt einen eigenen Forschungszweig, der sich mit dem Thema des Traumatransfers in der zweiten und in weiteren Generationen befasst. Sie nähern sich dem Thema zunächst als Literaturwissenschaftlerin. Sie präsentieren und analysieren eine Fülle von literarischen Quellen, von denen mich manche an Quellen zur Shoah erinnern. Diesen Eindruck erhalte ich auch, wenn ich Ihre Aufsätze zum Thema lese. Ich darf zwei Beispiele nennen: „Genozid und antichronologisches Erzählen – Zum Konzept der ‚extremen Grundlosigkeit‘ in autobiographischen Texten von überlebenden Tutsi und Juden“ (in: Julia Seeberger, Sabine Schmolinsky, Markus Vinzent, Hg., Beyond the timeline – Resetting historiography, Berlin, Boston, De Gruyter, 2024) oder „Gedenkbrücken – Über den Austausch zwischen Überlebenden der Shoah und des Tutsizids in Ruanda“ (in: Zeitschrift für Genozidforschung 23,1, 2025).

Anne Peiter: Eines meiner Anliegen ist es, die groß angelegte Literatur zum Tutsizid auch in Deutschland bekannter zu machen. In französischer Sprache gibt es einen großen Buchmarkt an Autobiographien und an fiktionalen Werken. Ich nenne beispielsweise die in Frankreich sehr bekannte Scholastique Mukasonga, eine in Frankreich lebende Romanautorin, die regelmäßig mit Romanen hervortritt, die den Genozid wie auch die Vorgeschichte thematisieren. Es gibt einige wenige Übersetzungen, beispielsweise von „Notre-Dame du Nil“ (Paris, Gallimard, 2012, eine deutsche Ausgabe erschien 2014 unter dem Titel „Die heilige Jungfrau vom Nil“ im Heidelberger Verlag „Das Wunderhorn“).

Es gibt in Deutschland auch einige Bücher von Jean Hatzfeld, eine ganz wichtige Quelle, eine Art von Kollektivbiographie, für die sowohl die Überlebenden als auch die Täter sowie die nachfolgende Generation interviewt wurden. Durch diese Interviews entsteht ein Miniaturporträt der Stadt Nyamata. Am Beispiel einiger weniger ausgesuchter Familien zeigt Hatzfeld, wie in den Familien über diese Katastrophe gesprochen wird. In seinem Buch „Là où tout se tait“ (Paris, Gallimard, 2021), das leider nicht ins Deutsche übersetzt wurde, sucht er – auch in Bezug auf die Shoah – den Zugang zu Menschen, die versucht haben, Menschenleben zu retten, indem sie sich als Hutu auf die Seite der Tutsi gestellt haben.

In Düsseldorf lebt und arbeitet die von mir über alles geschätzte Psychotherapeutin Esther Mujawayo. Sie hat im Genozid ihre drei damals noch sehr jungen Töchter retten können, aber ihren Mann und ihre Großfamilie verloren. Sie hat gemeinsam mit ihrer frankoalgerischen Freundin Souâd Belhaddad ein sehr schönes Buch geschrieben, in dem sie ihr Erinnerungsmaterial ordnet und strukturiert. Sie berichtet als Psychotherapeutin über die Vorgeschichte, ihr Leben mit der Familie, vom Einbruch der Katastrophe und den Folgen für die Frauen. Es ist ein feministisches Buch, wie schon der Titel mit der femininen Form ankündigt: „SurVivantes“ (Paris, Editions de l‘Aube, 2004, deutsche Übersetzung: „Ein Leben mehr – Zehn Jahre nach dem Völkermord in Ruanda“, Wuppertal, Peter Hammer, 2005).

Darüber hinaus gibt es viele weitere Texte, die der deutschen Öffentlichkeit entgangen sind, darunter auch Kollektivprojekte. Die französische Philosophin Florence Prudhomme hat eine Schreibwerkstatt organisiert, in der sich Überlebende gegenseitig ihre Lebensgeschichte erzählten. Die Idee war, dass das Schreiben auch einen therapeutischen Wert haben sollte. Die Schreibwerkstatt sollte durch den Austausch in der Gruppe Solidaritätsstrukturen unter den Schreibenden ermöglichen. So entstanden die „Cahiers de mémoire, Kigali, 2014“. Die Quellen wurden nicht kondensiert und montiert wie bei Jean Hatzfeld, sondern es sind Texte, die von den Überlebenden selbst stammen.

Eine weitere kleine Autobiographie gibt es leider auch nicht in deutscher Übersetzung. Der Autor ist Révérien Rurangwa. Er war im Genozid 15 Jahre alt und lebt heute in der Schweiz, weil er auch nach dem Genozid in Ruanda von Hutu bedroht wurde. Er hat als Fünfzehnjähriger erleben müssen, wie 43 Mitglieder seiner Familie vor seinen Augen umgebracht wurden. Man hat ihn auf furchtbarste Weise verstümmelt und einfach liegen lassen, weil man dachte, er würde ohnehin sterben. Man hat ihm einen schnellen Tod verweigert. Das Buch dokumentiert, dass der Genozid eigentlich nicht überlebbar ist, wie aber der Autor trotzdem in der Erinnerung an die anderen die Pflicht sieht, weiterzuleben. Er hat schönheitschirurgische Eingriffe, die ihm sein Gesicht hätten wiedergeben können, abgelehnt, weil er sagt, dass das Gesicht, das er hat, das Gesicht sei, das ihm seine Mutter gegeben habe, und dass die Narben an seinem Körper eine Spur sind, die sich nicht mehr auslöschen lässt. Er ist selbst ein Mahnmal, mit einem ausgestochenen Auge, einer abgeschlagenen Hand. Die Evidenz der Katastrophe ist an seinem Körper abzulesen. Das Buch heißt „Génocidé – Récit“ (Paris, J’ai lu, 2006).

Dieses Buch hat mich besonders interessiert, weil sich darüber im Grunde auch die Kritik an einer Forschung etablieren lässt, die sich einseitig auf den Begriff der Erinnerungskonkurrenz stützt. Ich setze dem dortigen Konfligieren – also dem Konflikt – etwas entgegen, das ich Konfluieren nenne, so wie in Lyon die Flüsse Rhône und Saône zusammenfließen. Diese Confluence bedeutet nicht, dass Shoah und Tutsizid – metaphorisch gesprochen – ein einziger Fluss wären. Es gibt ganz unterschiedliche Quellen, ganz unterschiedliche Wege hin zu diesen beiden Katastrophen. Die ruandischen Überlebenden suchten selbst Vorväter und Vormütter ihrer eigenen Geschichte, um diese auf irgendeine Weise einordnen zu können. Dafür ist dieses Buch von Rurangwa äußerst interessant: Er wurde über eine jüdische Organisation in Frankreich eingeladen, sich mit Überlebenden der Shoah auf eine Reise nach Auschwitz zu begeben. Er sieht sich existenziell im Austausch mit der Katastrophe der Shoah. In seinen Lektüren interessierte er sich auch für die jüdische Geschichte – in seinem Buch ist diese häufig Thema.

Damit steht er nicht alleine. Esther Mujawayo dokumentiert am Ende ihres Buches ein Gespräch mit der sehr alten Simone Veil. Beide Frauen suchen ihre Gemeinsamkeiten. Dieses Anliegen lässt sich im Übrigen durch die gesamte Landschaft von Autobiographien verfolgen, vor allem von Überlebenden aus Ruanda. So ist der Kontakt zu jüdischen Organisationen leicht herzustellen. Es gibt in Frankreich auch jüngere überlebende ruandische Autorinnen und Autoren, die ganz bewusst gemeinsam mit Überlebenden der Shoah Schulen zur Aufklärung über ihre Erfahrungen besuchen. Sie versuchen, in Frankreich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das eigene Land, gerade unter François Mitterand, schuldig geworden ist, weil es nicht eingegriffen hat, auch bedingt durch die Freundschaft zwischen Mitterand und dem damaligen ruandischen Präsidenten Juvénal Habyarimana. Esther Mujawayo und Simone Veil erlauben damit einen kritischen Blick auf die europäische Geschichte.

Diese kurze Liste soll einfach zeigen, dass es gut wäre, einen Austausch zwischen deutschsprachigen und französischsprachigen Ländern zu ermöglichen, durch den in den deutschsprachigen Ländern mehr Zugang zu den französischsprachigen Reflektionen und Dokumentationen entsteht. Dies zu befördern sehe ich als meine Aufgabe, die ich auch über mein Buch zu erfüllen versuche.

Alltagsgeschäft und Arbeitsethos im Genozid

Norbert Reichel: Sie sprachen die Haltung Mitterands an, der das, was in Ruanda geschah, für etwas erklärte, das dort eben zur Normalität gehörte. Sie erwähnen in Ihrem Buch auch die Begleitung des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler durch den Autor Hans-Christoph Buch, der eine ausschließlich Hutu-zentrierte Auffassung vertrat, Ausformung einer Täter-Opfer-Umkehr, wie wir sie auch in Deutschland angesichts der Popularität antisemitischer Äußerungen oder auch von manchen scheinbar Friedensbewegten im Hinblick auf den russländischen Angriffskrieg auf die Ukraine kennen.

Aber vielleicht sollten wir erst einmal noch etwas genauer beschreiben, was geschah. Ein erschreckendes Dokument ist zum Beispiel der Roman „Le passé devant soi“ von Gilbert Gatore (Paris, Phébus, 2006, eine deutsche Übersetzung erschien 2014 unter dem Titel „Das lärmende Schweigen“ in Berlin bei Horlemann). Auch in Ihrem Buch dokumentieren Sie das Vorgehen der Täter, die ihr Mordgeschäft wie die Arbeitszeit eines Beamten abwickelten, von 9 bis 5. Gilbert Gatore war damals 13 Jahre alt. Mich erinnerten seine Beschreibungen an die Ergebnisse der Forschungen von Christopher Browning oder Harald Welzer über die Täter der Shoah.

Anne Peiter: Die Zeit von 9 bis 5 hängt auch damit zusammen, dass dies etwa den Zeiten entspricht, in denen es in Äquatornähe hell ist. Dort ist der Tag deutlich kürzer als in West- oder Nordeuropa. Das nur am Rande. Es gibt aber einen interessanten Begriff in der Forschung, auf Französisch „un génocide populaire“. Übersetzen kann man das als „ein volkstümlicher Genozid“ oder auch als „ein populärer Genozid“ im Sinne von „ein beliebter Genozid“.

Der Genozid hatte im Grunde zwei Hauptakteure. Zuerst wuchs der Genozid von unten. Es waren Nachbarn, Freunde, Bekannte, es war „ein Genozid der Nähe“. Es waren Menschen, die die gleiche Schulbank gedrückt hatten, die in der gleichen Kirchengemeinde gewesen waren, die sich durch ein Generationen andauerndes Leben als Nachbarn kannten. Das ist der Punkt: Wie ist es möglich, dass aus solchen Intimbeziehungen heraus die Gewalt hervorbricht?

Norbert Reichel: Da ließe sich auch an Jugoslawien denken, nicht zuletzt an den Genozid vom 11. Juli 1995 in Srebenica.

Anne Peiter: In Ruanda, in Srebenica, in der Shoah gab es als zweiten Punkt den Genozid von oben: Da sind diejenigen, die steuerten, die staatlichen Akteure, Polizisten, Gendarmen, die Präfekturen, ganz wesentlich auch die extremistische Hutu-Miliz, die sich Interahamwe nannten. Diese sind vielfach zu Anleitern der Gewalt geworden. Sie koordinierten, sie hatten das Radio zu ihrer Verfügung, nicht nur für Hass-Propaganda, sondern auch als Kommunikationsmittel, um zu zeigen, wo man sich gerade befand und wer prioritär zu töten sei. Sie hatten Fahrzeuge, schweres, auch modernes Gerät. Es ist somit einseitig, nur auf die Macheten als Mordwerkzeug abzuheben, wie das oft genug geschieht. Wenn man sich verschiedene Publikationen anschaut, sieht man, wie sich in der Shoah ein Topos in der Bildrhetorik abzeichnet: Stacheldraht. Es gibt praktisch kein Buchcover, dass nicht das Motiv des Stacheldrahts hervorhebt. Bei Publikationen zu Ruanda ist es wiederum die Machete, die als visuelle Erkennungsmarke fungiert. Die Machete war neben anderen Hieb- und Stichwaffen, Messern, Äxten in der Tat eine verbreitete Waffe, darunter Waffen, die auch in der Landwirtschaft verwendet wurden, auch Nagelkeulen, aber eben nicht nur.

Norbert Reichel: Zur Shoah werden immer die Gaskammern und Schornsteine als Orte des Todes benannt, der holocaust by bullets, der schon vorher etwa 1,5 Millionen Jüdinnen und Juden den Tod brachte, wird weniger bedacht. Diese Einseitigkeit trug nicht zuletzt zum auch heute noch von manchen verbreiteten Mythos der angeblich unbeteiligten und unschuldigen Wehrmacht bei.

Anne Peiter: Darum geht es mir. Man darf nicht vergessen, dass die große Effizienz der Vernichtung und die extreme Schnelligkeit dadurch zustande kam, dass es neben den genannten einfachen Waffen auch Granaten und moderne Schusswaffen gab. Die Mordprofis, die in den Jahren davor schon viele Menschen getötet hatten, konnten auf dieses Gerät zurückgreifen. In Kombination mit Orten, an denen sich viele Menschen versammeln konnten, ergab sich die ungeheure Beschleunigung des Genozids. Gemordet wurde in Kirchen, in Krankenhäusern, in Schulen, in Sportstadien und so weiter.

Ich glaube, man muss diesen Aspekt der Morde hervorheben, weil sonst die Mordprofis aus dem Blick geraten. Das lässt sich in der Tat mit den beiden Phasen der Shoah vergleichen, der Shoah durch die Kugel auf offenem Feld und der Shoah durch das Gas in den Vernichtungslagern. Die industrielle Form der Vernichtung hat sich vor den direkten Kontakt der Täter mit den Opfern geschoben, nicht für Historiker, aber im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung. Auch beim Genozid in Ruanda muss man beides benennen.

Das ändert jedoch nichts daran, wie verstörend es ist, dass Leute, die sich kannten, in die Gewaltmaschine hineingeraten konnten. Die Beschleunigung des Genozids ergibt sich gerade auch durch diese Nähe, weil sich im Unterschied zur Shoah Identifizierungsprozesse erübrigten. In der Shoah brauchte man etwas, das Juden als Juden sichtbar machte. Raul Hilberg beschrieb die Markierung von Menschen durch Zeichen an der Kleidung, an der Haustür, durch ihre Konzentration in sogenannten „Judenhäusern“. Diese Absonderung der jüdischen Familien war in Ruanda vielfach nicht nötig. In Ruanda wusste man, ob der Nachbar Hutu oder Tutsi war. Man musste nicht mehr in die Pässe hineinschauen, in denen die Ethnie verzeichnet war. Man wusste einfach, wer leben durfte und wer nicht. Hier besteht ein großer Unterschied zwischen den beiden Genoziden.

Norbert Reichel: Sie beschreiben auch Professionalisierungsprozesse. Täter berichten, dass sie ihr Werk – man könnte zynisch sagen, ihr Handwerk – von Tag zu Tag besser beherrschten.

Anne Peiter: Daher ist Ihr Hinweis auf Browning gut. Im Grunde kann man da nachvollziehen, wie sich Vergemeinschaftungsprozesse durch Gewöhnung vollziehen. Es gibt einen gegebenen Rahmen, einen Befehlsrahmen. Einer der Täter sagte: „Wir gehorchten aus freiem Willen“. Ein irrer Satz. Ein solcher Satz resümiert die Ambivalenz. Es gibt auf der anderen Seite auch Täter, die sagten, dass sie mit der Zeit gar nicht mehr wussten, wie viele Menschen sie überhaupt getötet hatten. Sie hätten gar nicht mehr zählen müssen, weil sie wussten, dass es am nächsten Tag weiterging. Solche Äußerungen finden wir zum Beispiel in den Interviews, die Jean Hatzfeld mit Tätern im Gefängnis vom Rilima geführt hat.

Es liegt etwas Autotelisches darin. Es klingt erst einmal so einfach, aber ich glaube, es steht im Zentrum: Meine These lautet, dass, wenn ein Genozid angefangen hat, eine Eigendynamik beginnt. Und diese Eigendynamik hat damit zu tun, dass Zeugenlosigkeit hergestellt werden soll. In dem Augenblick, in dem man angefangen hat, schuldig zu sein, haben die Täter Interesse daran, dass niemand mehr da sein soll, der bezeugen kann, dass es diese Verbrechen gegeben hat. Man schafft die Verbrechen aus der Welt, indem man anstrebt, dass niemand übrigbleibt, der je davon berichten kann. Das erklärt zum Teil auch diese immense Tötungswut und die Brutalität, wie sie 1994 in Ruanda zu beobachten war.

Es gibt allerdings nicht nur diese Effizienz. Es gibt auch den Feieraspekt. Die Dorfbewohner trafen sich am Abend, um die Beute unter sich aufzuteilen. Sie führten Machtkämpfe darüber, wer das Stück Land der Ermordeten bekam, was angesichts des Landmangels in Ruanda von großer Bedeutung war. Es gibt Historiker, die den Genozid aus diesem Landmangel und der hohen Bevölkerungsdichte erklären.

Es gibt aber auch eine Einbuße von Effizienz, wenn man mit dem Arbeiten aufgehört hat, gemeinsam feiert, gemeinsam Alkohol trinkt, das Rindfleisch von den Tieren genießt, die man den Ermordeten weggenommen hat. Manche Überlebende erklären ihr Überleben damit, dass es Täter gab, die irgendwann faul wurden, keine Lust mehr hatten, das Ganze auch zu mühsam fanden. Manche Täter beklagten sich sogar, dass die Letzten, die noch übrig waren, die Arbeit erschwerten, weil sie schneller laufen konnten, dass – im Euphemismus der Tätersprache – „die Arbeit zu anstrengend geworden war“.

Es ist ein vielschichtiges Bild. Es gibt auf der einen Seite dieses Arbeitsethos im Genozid, auch in Erinnerung an vorgenozidale Zeiten, als man irgendwann einmal im Monat daran mitwirken musste, kollektiv Infrastruktur herzurichten. Diese Verpflichtung zur kollektiven Arbeit übersetzte man ins Tötungsgeschäft. Es wurde zu einer Art Pflichterfüllung. Gleichzeitig gibt es Täter, die von einer Hoch-Zeit, einer feierlichen Zeit sprechen, in der sie endlich aus ihrem Alltag herauskatapultiert wurden, Dinge tun durften, die man normalerweise nicht tun durfte: Ein Ausscheren aus der Armut, ein Genuss, den man sonst so nicht gehabt hatte.

Morden vor aller Augen

Norbert Reichel: Keine Spuren hinterlassen – das ist ein gängiges Verhalten von Menschen, die ein Verbrechen begehen wollen und es dann auch in die Tat umsetzen. In der Shoah fuhren einerseits die Transporte in die Vernichtungslager fast bis zum letzten Tag pünktlich und verlässlich, andererseits versuchten die SS und ihre Helfershelfer mit dem Vorrücken der sowjetischen Armee die Spuren ihrer Verbrechen zu beseitigen, indem sie Massengräber aushoben und versuchten, alle Spuren zu vernichten. Lager wurden geräumt, inhaftierte Menschen auf Todesmärsche geschickt. Die Nazis wussten sehr genau, was sie getan hatten und taten, aber sie hatten ihre Pläne eben nicht vollständig umsetzen können.

Anne Peiter: Dies ließe sich zu Ruanda ebenso sagen. Ein Unterschied zwischen dem Tutsizid und der Shoah liegt jedoch darin, dass es in Ruanda keinerlei Geheimhaltung gab. Das heißt nicht, dass in der Shoah nicht auch offensichtlich war, was geschah. Man muss sich nur im Film von Claude Lanzmann ansehen, was die polnischen Bauern sagen, die ihre Felder unmittelbar neben den Vernichtungslagern hatten. Es war auch offensichtlich, wenn die Nachbarn im eigenen Haus verschwanden.

Ich habe das in Bezug auf Mauthausen untersucht. Dort beschwerte sich eine Anwohnerin oberhalb der Steinbrüche, man möge doch damit aufhören, tagelang Erschossene und Agonisierende vor ihrem Wohnzimmerfenster abzulegen. Sie bat die SS auf dem Umweg über die örtliche Polizei, die Tötungen etwas versteckter zu veranstalten, damit sie sie nicht sehen musste.

Natürlich ist Geheimhaltung in Bezug auf die Shoah ein sehr relatives Konzept. Gleichzeitig gibt es deutliche Unterschiede. In Ruanda wurde vor den Augen aller getötet. Auch Kinder sollten zuschauen, es wurden keine Anstalten getroffen, um das Ganze vor möglichen anderen Zuschauern, zum Beispiel aus dem Ausland, zu verbergen. Man ging allerdings auch davon aus, dass es keine Journalisten mehr im Land gäbe, die die Morde bezeugen könnten. Es fand alles auf offener Straße statt, eben nicht in Lagern.

Die Ambivalenz, die Sie eben im Hinblick auf die SS beschrieben, lässt sich auch in Ruanda beobachten. Auf der einen Seite muss man sich für den Juli 1994 ein Land vorstellen, das mit Leichen bedeckt war. Die Graphic Novel „La fantaisie des dieux“ des Figaro-Journalisten Patrick de Saint-Exupéry thematisiert das. Der Zeichner zeigt Flüsse voller Leichen. Auf der anderen Seite zeigen die Autobiographien von Überlebenden, wie unendliches und erschreckendes Leid entstand, weil die Leichen von Angehörigen nicht gefunden werden konnten. Opfer wurden oft in Latrinen verscharrt. Das sind nicht kleine Gebilde, sondern metergroße Gruben, die oft hinter den Häusern ausgehoben worden waren. Mit dieser Form der Leichenbeseitigung wollten die Täter zwei Ziele erreichen, erstens eine totale Herabwürdigung der Opfer über den Tod hinaus, zweitens die Unmöglichkeit für die Überlebenden, ihre Angehörigen christlich und würdig zu begraben.

Das Leid, das aus vielen Autobiographien spricht, zeigt sich auch während der Gaçaça, den Laiengerichten, die versuchten, so etwas wie Gerechtigkeit zu schaffen. In den Gaçaça ging es oft darum, ob die Täter bereit waren, den Ort zu zeigen, an dem die Ermordeten lagen, oder ob sie nicht dazu bereit waren. Das war der Schlüssel, um die Ernsthaftigkeit eines Bedauerns oder gar einer Entschuldigung zu ermessen. Auch in der Leichenverbergung gibt es eben diese Ambivalenz, die Sie bei der Shoah erkennen. Einerseits wurde offen ausgestellt, andererseits wurden Spuren verwischt, als Zeichen der Macht über den Genozid hinaus.

Norbert Reichel: Die Einäscherung eines Toten ist im Judentum nicht zulässig. Das Verbrennen der Ermordeten in den Krematorien war auch als weitere Entwürdigung gedacht.

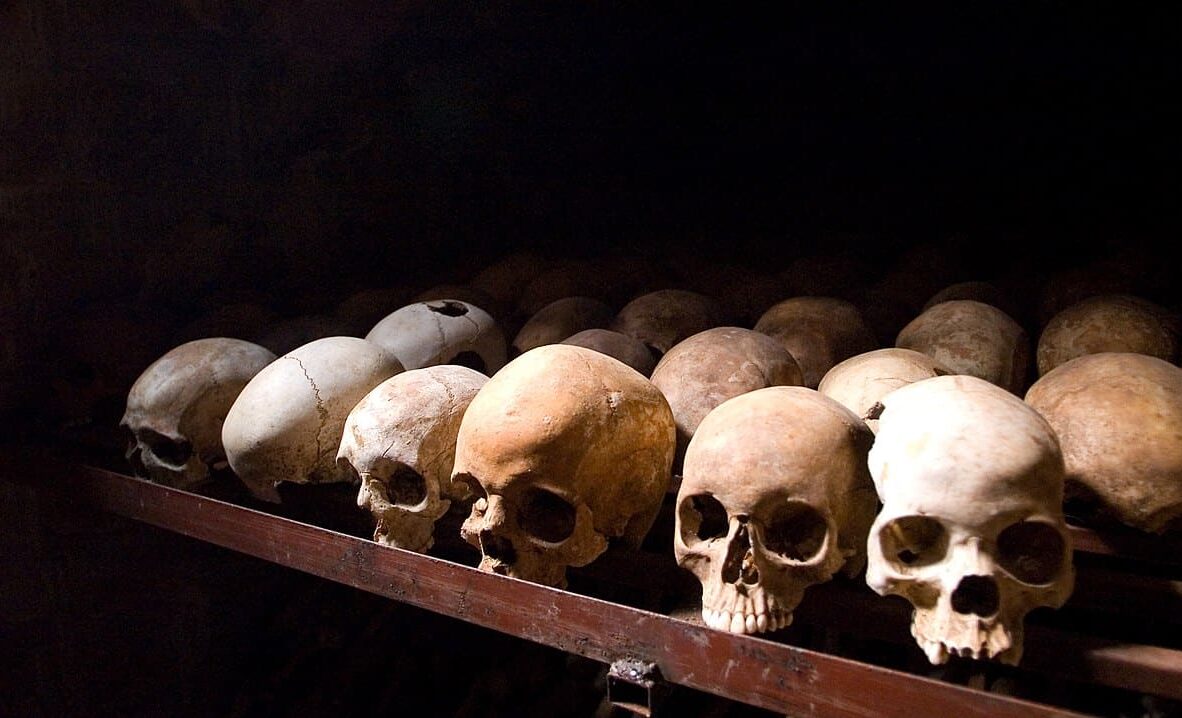

Anne Peiter: Hier ist jedoch im Hinblick auf Ruanda auch ein Unterschied zur Shoah festzustellen. Es gibt keinen Genozid der Asche, wie man es nach Paul Celans „Todesfuge“ nennen könnte. Im Sommer 1994 war offensichtlich, was passiert war. Das Land war fast menschenleer, die Hutu waren geflohen und man fand Unmengen von Leichen, auch weil man an vielen Orten die Leichen einfach liegen ließ. Kirchen, Schulen, sehr berühmt die Schule von Murambi, wurden belassen, wie man sie vorgefunden hatte. Man sah die Leichen nicht nur, man roch sie und der Geruch war so stark, dass der Besuch fast unmöglich war. Dahinter stand die Idee, dass man denjenigen, die an diese Orte kommen, zeigt, was evident ist. Über Jahrzehnte zuvor wurde die Gewalt gegen die Tutsi geleugnet, die Täter, die schon vor dem Massaker gemordet hatten, waren nicht bestraft worden. Man wollte die Evidenzen belassen und diese so ausstellen, sodass niemand sein Auge abwenden konnte. Das war die erste Phase.

Dann kamen Kontakte auch nach Yad Vashem zustande. Berater aus Israel reisten nach Ruanda und versuchten die Regierung dabei zu unterstützen, Gedenkorte zu schaffen. Man versuchte, von der Masse der Toten wegzukommen, nicht mehr allein auf den Schrecken zu setzen und stattdessen die Körper zu begraben, an würdigen Orten zusammenzuführen. Auch das ist ein Beispiel für das Konfluierende im Genozid, das ich zeigen möchte. Ich hoffe, dass dies auch in Deutschland bedacht wird. Ich befinde mich mit meinem Buch immer wieder in einer zwiespältigen Situation. So manche Akteure aus den postkolonialen Studien mögen mich nicht besonders. Die Ignoranz gegenüber dem, was in Ruanda geschah, ist so groß, dass deutlich darüber gesprochen werden müsste.

Juristische Aufarbeitung

Norbert Reichel: Frantz Fanon beschreibt in „Les damnés de la terre“ seine Begegnung als Psychiater mit dem Täter und mit dem Opfer einer Folterung. Dies ist meines Erachtens die Ursituation. Aber es gibt nicht nur die überlebenden Täter und Opfer, sondern auch die nachfolgenden Generationen. In Deutschland habe ich wahrgenommen, dass die Gaçaça-Gerichte, in anderen Ländern Wahrheitskommissionen, beispielsweise in Südafrika, und ähnliche Einrichtungen als vorbildlich wahrgenommen wurden. Ich kann mir das so nicht vorstellen. Ich sehe in diesen Einrichtungen eher große Hilflosigkeit, weil der Staat kaum Möglichkeiten zu haben scheint, solche Menschheitsverbrechen aufzuklären und zu bestrafen.

Anne Peiter: Das ist ein ganz großes und schwieriges Thema. Die Gaçaça-Gerichte sind eine Reaktion auch auf die Langsamkeit und die engen Grenzen, die dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda gesetzt wurden. Man konnte dort allenfalls einige Haupttäter verurteilen.

Norbert Reichel: Der Wikipedia-Eintrag zu diesem Strafgerichtshof nennt 93 Anklagen und 62 Urteile in einem Zeitraum von etwa 20 Jahren.

Anne Peiter: Das betrifft auch die ruandische Justiz. Die Gerichte, die in Ruanda von professionellen Richtern geführt wurden, hätten einen unendlichen Zeitraum in Anspruch genommen. Im Grunde ist die Entscheidung für die Laiengerichte eine pragmatische Entscheidung. Mit der Zeit sind Hutu ebenso wie Tutsi, die sich im Exil befunden hatten, wieder nach Ruanda zurückgekehrt, und damit mussten Täter und Opfer wieder Tür an Tür leben. Sie waren wieder in der gleichen Situation wie vor dem Genozid. Sie waren wieder Nachbarn! Das musste man irgendwie lebbar machen. Die Idee war, dass man die völlig überfüllten Gefängnisse, die auch in keiner Weise humanitären Standards entsprachen, leeren musste. Man musste dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kam, dass das Land nicht weiter im Zusammenbruch verharrte.

Norbert Reichel: Ich denke an Konrad Adenauer, dem der Satz zugeschrieben wird, dass man schmutziges Wasser nehmen müsse, wenn man kein sauberes habe.

Anne Peiter: Ja, genau dies. Das lässt sich gut übertragen. Die Gaçaça waren für die Überlebenden eine ungeheure Zumutung. Es lief darauf hinaus, dass Täter auch mit Lippenbekenntnissen, kleinen Andeutungen des Bedauerns, ihre Strafen deutlich reduzieren konnten, wenn sie nicht sogar ganz straffrei blieben. Das war für die Überlebenden ein Schmerz sondergleichen, auch verbunden mit Angst, denn aussagebereiten Überlebenden wurde gedroht, dass man sie ermorden werde.

Auf der anderen Seite sind die Gaçaça ein pragmatischer Versuch, der notwendig scheitern musste, aber dennoch nötig blieb. Die ruandische Gesellschaft hatte letztlich keine Wahl. Die Tutsi konnten nicht alle ins Ausland gehen, sich nicht alle eine neue Heimat suchen. Die Hutu mussten irgendwie versuchen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Da kam es zu Reibungen, zu einem Sich-Zurückziehen, gerade bei Überlebenden. Das kann man bei Esther Mujawayo sehr gut nachlesen. Sie sagt, dass die konkrete, auch die materielle Hilfe für verwitwete Frauen und für ihre Kinder im Vordergrund stand und dass sie sich selbst in die Fragen der Rechtsprechung gar nicht einmischen wollte. Sie war nicht bereit, als Zeugin oder als engagierte Überlebende ihr Wort gelten zu machen. Das ist die eine Position. Eine andere formuliert Révérien Ruwanga. Er sagt, dass es ohne Prozesse kein Zusammenleben geben könne. Ohne eine juristische Aufarbeitung könne nicht ermessen werden, was der Genozid wirklich bedeutet hat.

Frankreich und Deutschland

Norbert Reichel: Wir sprachen bereits die denkwürdige Positionierung von Mitterand an. In Deutschland hatten wir – ich sage es einmal so – den wohlmeinenden Bundespräsidenten Horst Köhler, der sich unter anderem von Hans-Christoph Buch beeinflussen ließ. Man fragt sich ohnehin, welche Ahnung die Berater im Bundespräsidialamt von der gesamten Geschichte hatten. Möglicherweise fand dort ein Referent zufällig einen Text von Hans-Christoph Buch und dachte, mehr brauche er nicht, um den Bundespräsidenten auf seine Reise vorzubereiten. Hinzu kommen viele Stimmen aus der antikolonialistischen und antiimperialistischen Szene. Sie erwähnen in Ihrem Buch unter anderem ein Erlebnis aus Berlin, wo aus dieser Szene behauptet wurde, dass es einen Genozid von Schwarzen an Schwarzen gar nicht geben könne. Mörder wären immer nur die weißen Kolonisatoren.

Anne Peiter: Mit solchen Aussagen bin ich immer wieder konfrontiert worden. Ich war schon naiv. Ich habe mir das Thema nie unter dem Blickwinkel eines Schwarzen Rassismus angesehen, sondern bin einfach davon ausgegangen, dass hier Menschen Menschen getötet haben. Für mich steht außer Zweifel, dass es sich in Ruanda um ein rassistisches System handelte.

Norbert Reichel: Tutsi wurden umgebracht, weil sie Tutsi waren.

Anne Peiter: Es gab nur den Grund der Geburt.

Mitterand ist ein interessanter Fall, der inzwischen auch in der französischen Öffentlichkeit aufgearbeitet wird. Emmanuel Macron hat 2019 eine Historikerkommission damit beauftragt sich mit der „opération turquoise“ auseinanderzusetzen, aber auch mit dem Verhalten von Mitterand und der französischen Diplomatie und französischen Kooperationsprojekten im Vorfeld des Genozids. Wichtige Experten wurden zwar nicht in die Kommission berufen, was zu großem Aufruhr führte, doch der Bericht der Kommission ist von großer Härte und Klarheit. Er umfasst über 1.000 Seiten und stellt klar, dass nicht nur die französische Diplomatie versagt hatte, sondern dass auch Mitterand selbst und sein Sohn freundschaftliche Verbindungen zum ruandischen Präsidenten unterhielten. Um der Verteidigung der Frankophonie willen sei es nötig gewesen, die Bevölkerungsmehrheit der Hutu zu unterstützen. Mitterand betrachtete die Tutsi, die in der ruandischen Diaspora im Ausland tätig waren, als Gefahr, weil sie häufig zur englischen Sprache gewechselt waren. Ihm erschienen daher die Hutu im Interesse Frankreichs als verlässlicher. Es steht fest, dass Mitterand warnende Stimmen, die es durchaus gegeben hatte, ignoriert hat. Darunter war zum Beispiel der beeindruckende französische Historiker Jean-Pierre Chrétien, ein Kenner der Länder rund um die großen afrikanischen Seen und der ruandischen Geschichte.

Besonders schockierend wird dies, wenn man bedenkt, dass der Genozid in dem Jahr stattfand, in dem der 50. Jahrestag der Landung der US-amerikanischen Truppen in der Normandie gefeiert wurde. Es gibt Aufnahmen von Mitterand in Oradour-sur-Glane, wo die SS die Menschen eines ganzen Dorfes ermordet hatte. Mitterand sagte direkt zum Thema des Genozids, dies dürfe nie wieder geschehen. Er merkte jedoch nicht, was zeitgleich in Ruanda geschah. Ähnlich bei der Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des D-Day in der Normandie. Dies wurde in der französischen Gesellschaft lange unter den Tisch gekehrt, aber das ändert sich. Dies ist der Zivilgesellschaft zu verdanken, aber auch der Historikerkommission, die sich nicht hat einschüchtern lassen. Die schon genannte Graphic Novel von Patrick de Saint-Exupéry „La fantasie des dieux“ beginnt mit Mitterand, der sich wie ein Pontius Pilatus die Hände in Unschuld wäscht, aber gleichzeitig die Erinnerung an die Shoah hoch zu halten vorgibt. Das ist einer der Gründe, warum mir eine vergleichende Genozidforschung so wichtig ist.

Norbert Reichel: Auch deshalb ist Ihr Buch so verdienstvoll. Ich nenne eine Auswahl von vier Genoziden, die eigentlich unbestritten als solche anerkannt werden müssten, die Shoah, der Tutsizid, der Genozid an den Armenieren, die Genozide – hier ist der Plural angebracht – an den Êzîden. Heutzutage wird der Begriff des Genozids jedoch zunehmend missbraucht, nicht nur in Bezug auf Israels Vorgehen in Gaza, zuletzt mit Trumps unsäglicher Äußerung, es gäbe einen Genozid an der weißen Bevölkerung Südafrikas.

Anne Peiter: Wir erleben eine Inflation des Begriffs. Ich denke, wir müssen abwägend argumentieren. Aber es ist ein Problem, dass dieses Abwägen, das Sprechen in Nuancen oft gar nicht mehr gewünscht wird. Hier passt ein Blick auf das Verhalten von Horst Köhler. Es ist nun nicht so, dass dieser unglückliche Präsident gar nichts verstanden hätte. Er hatte mit der Zeit schon begriffen, dass es bei der Positionierung von Hans-Christoph Buch ein Problem gab, erst recht, nachdem dieser in der Frankfurter Rundschau auch gegen den Bundespräsidenten polemisierte, weil er den ruandischen Präsidenten Paul Kagame in Deutschland empfangen hatte.

Sicherlich war Horst Köhler schlecht beraten. Die interessantere Figur ist jedoch Hans-Christoph Buch, weil sich bei ihm die deutsche Kolonialgeschichte mit einem misogynen Blick auf ruandische Frauen fortsetzt. Mit einem widerlich heroisierenden Männlichkeitsblick beschreibt er sein Verhältnis mit seiner ruandischen Dolmetscherin, eine überlebende Tutsi, die mehrfach vergewaltigt worden war. Die Frau sagte, sie könne seit diesem Erlebnis Sexualkontakte nur noch als Gewalt wahrnehmen. Hans-Christoph Buch hält es für nötig zu erklären, dass er sich in diesem Moment sexuell erregt fühlte. Dabei blieb es nicht: Das Schockierende ist, dass er auch die angeblich tolle Nacht beschreibt, die er mit dieser Frau verbracht habe, in Missachtung dessen, dass sie ausdrücklich gesagt hatte, dass sie keine Sexualkontakte wünsche. Das ist meines Erachtens eine Schlüsselszene, die bekannter werden müsste, um die erforderliche Distanz zu all dem zu gewinnen, was Hans-Christoph Buch zur Kolonialgeschichte beizutragen vorgibt. Als junge Doktorandin habe ich ihn einmal bei einer Lesung erlebt und konnte ihn mit seinem Männlichkeitswahn damals schon nicht ertragen.

Alles, was man etwa um 1900 in deutschen Büchern zur Kolonialgeschichte lesen kann, wird von Hans-Christoph Buch geradezu Wort für Wort reproduziert, auch dadurch, dass er sich an einem bestimmten Buch ausrichtet, das im Jahr 1904 erschien: „Caput Nili – Eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils“ von Richard Kandt, dessen problematische Position er in keiner Weise begreift. Was er schreibt, ist ein Abklatsch davon. Hans-Christoph Buch beruft sich auf seine Augenzeugenschaft eines Massakers, das Tutsi an Hutu begingen. Dieses Massaker hat es wirklich gegeben. Es steht nicht in Frage, dass hier etwas Grauenvolles geschah. Das Problem liegt woanders. Seine Erfahrung muss für Buch so traumatisierend gewirkt haben, dass es ihm nicht mehr gelang, die gesamte Gewaltgeschichte zu sehen und Abstand von negationistischen Thesen zu finden, deren Vertreter er dann schließlich auch wurde. Er geht ausschließlich von seiner persönlichen Erfahrung aus und verliert die Geschichte des Genozids damit aus dem Blick.

Hans-Christoph Buch ist aber auch ein Beispiel dafür, wie gering die Kenntnisse über Ruanda in der deutschen Presselandschaft ausgeprägt sind. Ich habe in meinem Buch versucht, die „Tribalisierung“ Afrikas in der deutschen Presse zu beschreiben. Dieses Wort muss unbedingt in Anführungszeichen gesetzt werden. Afrika habe keine eigene Geschichte, es gebe immer nur Kriege zwischen „Stämmen“, der „Blutrausch“ liege den Afrikanern „im Blut“. So sagte es ja auch Mitterand. Im Spiegel findet man im Jahr 1973, einem Jahr der Höhepunkte der Gewalt in Ruanda, als viele Schüler und Studenten betroffen waren, einen Bericht, in dem von den „Kurzen“ und den „Langen“ die Rede ist. Die „Langen“ sind die Tutsi, die „Kurzen“ die Hutu. Das sind die gängigen rassistischen Klischees.

Ethnifizierung

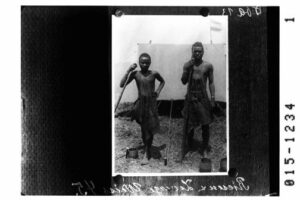

„Riesen und Zwerge“. Weitere Informationen des Kolonialen Bildarchivs erhalten Sie durch einen Klick auf das Bild.

Norbert Reichel: Sie dokumentieren, dass die Kolonisatoren die Tutsi als weiße Schwarze (sie verwendeten natürlich ein anderes Wort) bezeichneten.

Anne Peiter: Die Kolonisatoren waren voller Bewunderung für die Tutsi, die sie damals vorfanden. Sie meinten, das könnten doch unmöglich Afrikaner sein. Man erfand ihnen eine andere Herkunft. Man hatte mit diesem Aussehen und den Besonderheiten der Kultur und Regierungsform nicht gerechnet und musste nun eine Erklärung finden, die dem eigenen rassistischen Weltbild entsprach. Jean-Pierre Chrétien sagt, dass die Identität der Tutsi, wie sie ihnen die Europäer zuschrieben, schon festgestanden habe, bevor es zu dem Erstkontakt gekommen war. Der Hamiten-Mythos habe vorgezeichnet, wie die Kolonisatoren die ruandische Bevölkerung wahrnehmen würden.

Tutsi hieß eigentlich nur „Hirte sein“. Eine ethnische Bedeutung gab es nicht. Es war die Bezeichnung einer Berufsgruppe, die man auch verlassen konnte. Insofern stellt sich die Frage, wie die deutschen Kolonisatoren zu einer künstlichen Ethnifizierung der ruandischen Gesellschaft und der späteren Rassifizierung beigetragen haben, die in den Ethnien etwas Naturgegebenes sah.

Mich ärgert, dass man das Wort „Ethnie“ unkritisch weiter benutzt. Ich glaube, dass man nicht nur vom N-Wort sprechen sollte, sondern dass es vielleicht sogar wichtiger wäre, vom E-Wort zu sprechen. Wenn man schon mit Tabuismen sprechen will, ist dies das Schlüsselwort, das alle Gefahren in sich enthält. Es ist noch nicht der Kern des Genozids, aber der Kern der Möglichkeit einer Eskalation bis hin zum Genozid.

Norbert Reichel: Das E-Wort geistert ständig durch Politikerreden, unabhängig von der jeweiligen politischen Botschaft. Und zurzeit erleben wir in Deutschland eine Debatte, ob der Volksbegriff im Grundgesetz ethnisch definiert wäre. Das Gefährliche ist die dahinterstehende Geisteshaltung.

Anne Peiter: Das Wort „Ethnie“ ist in Ruanda verboten. Aber das kann – wie im Antisemitismus – den Tutsi wieder als Bösartigkeit ausgelegt werden, indem gesagt wird, sie wollten ihre Identität nur verschleiern. Sogar, wenn man auf ethnische Begriffe verzichtet, ist auch das wieder für die Gegner ein Zeichen von Machtwillen, nicht zeigen zu wollen, zu welcher Gruppe man gehört. Auch das kann wieder in Negationismus überführt werden.

Watussi-Rinder. Weitere Informationen des Kolonialen Bildarchivs Goethe Universität Frankfurt am Main erhalten Sie durch einen Klick auf das Bild.

Norbert Reichel: Sie zeigen in Ihrem Buch das Bild einer Kuh und vermerken, dass dieses Bild eminent rassistisch sein könne.

Anne Peiter: Das geht noch weiter. Die Behauptung war, die langen Hörner der Rinder der Tutsi sähen aus wie die der Rinder auf den ägyptischen Hieroglyphen. Man fand in diesen Rindern den „Beweis“, dass die Tutsi aus dem Ägypten der Pharaonen stammen und daher früh mit dem Christentum in Kontakt gewesen sein müssten.

Norbert Reichel: Jetzt fehlen nur noch die zehn verschwundenen Stämme Israels

Anne Peiter: Dazu gibt es Forschung. Eine Theorie sagt, die Tutsi wären einer der verlorenen Stämme. Es ist wichtig, die jüdische Geschichte immer wieder einzubeziehen, weil auch antisemitische Stereotype auf die Tutsi übertragen wurden. Es gibt eine merkwürdige Mischung aus Antisemitismus, Rassismus und dem Gedanken, die Tutsi seien die „Juden Afrikas“, die eigentlich schon vor langer Zeit die Chance gehabt haben müssten, zu einer Art Proto-Christen zu werden, weil sie aus dem Raum der Bibel stammten.

Der Antijudaismus wird durch das biologistische Denken im 19. Jahrhundert in den rassistischen Antisemitismus überführt. Mit dem Hamiten-Mythos geschieht etwas Ähnliches. Ham ist einer der Söhne Noahs, der die Schuld auf sich geladen habe, seinen Vater nackt zu sehen und daher von Gott verurteilt worden sei. Der Versuch der Bibel-Exegese verbindet sich hier mit anthropometrischen Projekten, in denen ausgemessen wurde, wie lang „die Tutsi-Nase“ oder „der Hutu-Schädel“ sei. Dann gibt es diese abstrusen Zahlenkolonnen, Statistiken ohne Ende, in denen das verwissenschaftlicht wird. Hannah Arendt nannte dies „Wissenschafts-Aberglauben“. Und genau das ist es. Auch hier gibt es Parallelen zum modernen Antisemitismus.

„Versöhnung ist Unsinn“ (Nora Bossong in: Schutzzone)

Norbert Reichel: Vielleicht zum Abschluss ein Satz von Nora Bossong, deren Roman „Schutzzone“ Sie mehrfach zitieren: „Versöhnung ist Unsinn“.

Anne Peiter: (denkt etwas länger über die Antwort nach). Vielleicht muss man mit Paradoxien antworten. Versöhnung ist unmöglich, ist nötig, aber zwischen diesen beiden Polen hat sich die ruandische Gesellschaft eingerichtet, und das sollten wir in Deutschland wahrnehmen.

Norbert Reichel: Versöhnung als Pflichtprogramm? Mich erinnert das ein wenig an die DDR und die dortige staatsoffizielle Instrumentalisierung von Buchenwald.

Anne Peiter: Das zeigt sich auch bei den offiziellen Gedenkveranstaltungen in Ruanda. Die psychologische Forschung zeigt, dass Krisen in der Auseinandersetzung mit dem Genozid nicht abnehmen, sondern sich verstärken. Die Krisen werden gerade dann ausgelöst, wenn sich Überlebende zusammenfinden und einen Raum finden, in dem sie ihren Schmerz ausdrücken können. Die Präsenz der Katastrophe wird unleugbar. Daher sollte man auch nicht leichtfertig den Resilienz-Begriff benutzen, sondern den Akzent erst einmal auf das Leid setzen, dass diesen Menschen widerfahren ist, und erst dann darüber sprechen, dass das Land wieder zum Funktionieren gebracht wurde. Man darf nicht naiv optimistisch sein und einfach so tun, als wenn dies so einfach zustande gekommen sei. Die Menschen hatten einfach nicht die Wahl. Frauen waren gezwungen, fremde Kinder zu sich zu nehmen, alle mussten soziale Netzwerke ins Nichts hinein neu aufbauen. Das war nicht Zeichen einer Resilienz, sondern einer schieren Notwendigkeit. Auch Kinder haben Großes geleistet, wenn sie als ältere Geschwister für ihre jüngeren verantwortlich handelten. Esther Mujawayo schreibt, in einem Genozid stirbt nicht jemand, sondern in einem Genozid sterben alle. In diese Leere hinein müssen sich die Überlebenden neu erfinden. In diesem Sinne muss ich Nora Bossong vielleicht doch recht geben. Es ist ein „Zivilisationsbruch“ – wie Dan Diner es über die Shoah sagte –, und ein solcher „Zivilisationsbruch“ hat auch in Ruanda stattgefunden.

Norbert Reichel. Wir könnten jetzt beispielsweise – nur beispielsweise – mit dem Sudan fortfahren.

Anne Peiter: In unserer jetzigen Zeit wäre es gut, nicht immer in Oppositionen zu denken, als wenn man sich immer klar entscheiden müsste, auf wessen Seite man stehen oder wem man seine Aufmerksamkeit schenken sollte.

Es ist das Konfluierende, man muss Dinge zusammendenken, vergleichen, auch um Unterschiede herauszustellen. Es geht nicht darum, gleichzusetzen, aber ohne das Vergleichen macht man auch das Gedenken an die Shoah steril. Aus dem Shoah-Gedenken folgt „Nie wieder Auschwitz“. 1994 war die Weltöffentlichkeit in Ruanda nicht in der Lage, dies einzulösen.

Norbert Reichel: Bundesaußenminister Joschka Fischer begründete seine Zustimmung zu den NATO-Angriffen auf Belgrad angesichts der serbischen Massaker in Srebenica und anderswo mit „Nie wieder Auschwitz“.

Anne Peiter: Ich folge Ruth Klüger, die schrieb, man müsse Brücken zwischen den Singularitäten bauen.

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juli 2025, Internetzugriffe zuletzt am 24. Juli 2025. Titelbild: Nyamata Memorial Site, Rwanda, © Fanny Schertzer, Wikimedia Commons. Für die Vermittlung des Kontakts zu Anne Peiter danke ich Christine G. Krüger, Universität Bonn, Autorin des Beitrags „Versöhnerinnen?“ im Demokratischen Salon, gemeinsam mit Victoria Fischer.)