Die zensierte Zukunft

Ein schwieriges Kapitel der Science Fiction in der DDR

„Die Zensur ist eine Einrichtung Utopiens. Sie entspringt dem Wunsch nach Einheitlichkeit und Stabilität, und sie ordnet die Kunst dem Gesamtkunstwerk Staat unter. Ihre Wurzeln gehen bis auf Platon zurück, der in dem Dialog Der Staat Zimbelspieler und Märchendichter vor die Mauern seines Staates verweist, denn den Gründern der Stadt obliege es, ‚das Gepräge zu kennen, das für die Darstellungen der Dichter maßgebend sein muss, wenn sie überhaupt zugelassen sein wollen, selbst aber brauchen sie keine Erzählungen zu dichten.‘“ (Angela & Karlheinz Steinmüller, Die befohlene Zukunft, in: Rückblick auf das lichte Morgen – Essays zu SF und Phantastik in der DDR, Berlin, Memoranda, 2025)

Jeder weiß, dass es in der DDR ein entwickeltes Zensursystem gab. Es betraf die Science Fiction, aber nicht nur die Science Fiction. Interessant ist, dass die Zensur alle Zeithorizonte durchlief. Es gab erstens eine Zensur der Vergangenheit, beispielsweise bezogen auf die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung oder Stalins Terror und das Gulag-System. Über das Gulag-System durfte nicht berichtet werden. Die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung hatte sich nach den jeweiligen Machtkonstellationen im Politbüro und dessen Sicht auf die Arbeiterbewegung zu richten. Hinzu kam zweitens eine Zensur der Gegenwart. Diese betraf sämtliche Kritik an der Partei, an der Staatsführung, an dem Repressionsapparat, aber auch an sozialen Problemen und in der Zeit, in der ich das erlebt habe, an Umweltproblemen. Einzelne Autorinnen und Autoren berichteten dennoch über Umweltprobleme und thematisierten diese in ihren Romanen und Erzählungen . Eine verdienstvolle Leistung!

Klassenauftrag, Perspektivbewusstsein und Parteilichkeit

Neben der Zensur der Vergangenheit und der Gegenwart gab es drittens auch eine Zensur der Zukunft, die man unter den Begriff des Perspektivbewusstseins bringen kann. Abweichungen vom offiziellen optimistischen Zukunftsbild wurden unterdrückt. Die Autoren hatten sich in gewissem Sinn an diesen positiven Ausblick auf eine kommunistische Zukunft zu halten. Im Prinzip hatte die Science-Fiction-Literatur in der DDR mehrere Funktionen, um ihren „Klassenauftrag“ zu erfüllen. Sie hatte zunächst eine Art didaktischer Funktion. Science Fiction sollte durchaus der Wissensvermittlung dienen oder auch der Lernmotivation. Sie sollte auch – vor allem im ökonomischen Interesse der Verlage – eine Unterhaltungsfunktion erfüllen, beispielsweise eine spannende Handlung haben. Im Rahmen der Unterhaltungsfunktion hatte die Science Fiction so wie andere Literatur auch „typische“ Charaktere und Situationen darzustellen.

An dem Wort „typisch“ hing eine ganze Theorie: Das „Typische“ war nicht das Normale, das man ständig auf der Straße antraf, sondern nach der Lehre des sozialistischen Realismus das, was die sozialistische Gesellschaft auszeichnet beziehungsweise auszeichnen sollte. Parteifunktionäre sollten daher ausschließlich positiv dargestellt werden, weil das eben „typisch“ für einen Parteisekretär wäre. Parteisekretäre kamen in der Science Fiction nur selten vor, aber auch Wissenschaftler hatten sich in dieses Bild zu fügen. Wissenschaftler, die in den sozialistischen Ländern tätig waren, waren dann eben auch überzeugte sozialistische Persönlichkeiten, vielleicht mit kleinen Schwächen, aber erst einmal positive Gestalten, während man Wissenschaftler, die in den traditionellen kapitalistischen Gesellschaften tätig waren, auch charakterlich deformiert darstellte. Diese Sicht veränderte sich mit der Zeit. Ein Beispiel sind außereheliche Liebesverhältnisse. In den 1950er Jahren waren sie verpönt. Man hatte den „Zehn Geboten der sozialistischen Moral“ zu folgen, die sehr kleinbürgerlich und puritanisch gestrickt waren. Damals konnte es einem Parteifunktionär zum Verhängnis werden, wenn er ein außereheliches Verhältnis hatte. Die utopischen Betriebsromane der Science Fiction dieser Zeit waren prüde. Aber westliche Agentinnen wurden regelmäßig als verführerische femme fatale dargestellt.

Zur ideologischen Funktion der Science Fiction gehörte insbesondere, dass „Wissenschaftlichkeit“ im Vordergrund zu stehen hatte. „Wissenschaftlichkeit“ bedeutete auch: Die Werke hatten den Maßgaben der marxistisch-leninistischen Geschichtswissenschaft zu entsprechen. Die Sicht auf Geschichte und Gegenwart hatte sich nach den Lehrbüchern des Marxismus-Leninismus zu richten. Dann galt es als geschichtlich konkret und korrekt. Außerdem hatte Pseudowissenschaft nichts in den Werken zu suchen. Bis auf die letzten Jahre der DDR, in denen sich manches veränderte, gab es in der DDR-Science-Fiction beispielsweise keine parapsychologischen Phänomene. Auch die Psychoanalyse nach Freud war lange verpönt; sie wurde erst in den späten 1970er und in den 1980er Jahren hoffähig. Auch das Wort „Kybernetik“ konnte man zunächst nicht verwenden. Dies änderte sich jedoch gegen Ende der 1950er Jahre, als die Kybernetik in der DDR sozusagen rehabilitiert wurde und für kurze Zeit beinahe zu einer Leitwissenschaft aufstieg. Insofern hat der Anspruch der „Wissenschaftlichkeit“ der DDR-SF lange Zeit einen engen Rahmen gesetzt, je nach dem, was sich die Partei darunter jeweils vorstellte.

Einen zentralen Punkt in der ideologischen Funktion bildete das sogenannte „Perspektivbewusstsein“. Das hieß erstens, dass man davon überzeugt zu sein und in den Romanen zu vermitteln hatte, dass die Zukunft dem Kommunismus gehört, dass das Jahr 2000 das Jahr des Kommunismus sein würde. Science Fiction hatte die kommunistische Zukunft zu imaginieren. Das war das eine, es hieß aber zweitens, dass man die Gegenwart aus der Perspektive der kommunistischen Zukunft betrachten sollte, somit die Position der Künftigen einnimmt. Aus dieser Sicht sollten die positiven Entwicklungen der sozialistischen Gegenwart herausgestellt werden, allenfalls konnte man schreiben, dass es noch gewisse Relikte bürgerlichen Denkens gab, die jedoch bald überwunden würden. Das betraf vor allem einige Werke des utopischen Betriebsromans in den 1950er Jahren, die relativ nahe an der Gegenwart spielten. Diese Werke mussten sich dann mit dem Blick auf die Gegenwart dem „Perspektivbewusstsein“ unterordnen. Oder man schummelte sich ein wenig heraus und hing die gesellschaftlichen Fragen nicht allzu hoch. Es gab immer auch Auswege.

Schließlich kam das Prinzip der „Parteilichkeit“ hinzu. Die Autoren hatten „Partei“ zu ergreifen. Sie sollten einen Beitrag zum „Friedenskampf“ leisten, in ihrer Auseinandersetzung mit dem Imperialismus, dem Militarismus und dem Revanchismus in Westdeutschland.

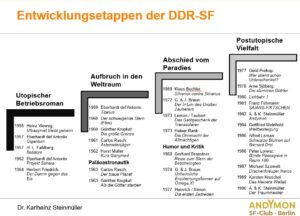

Eine Abfolge von Eiszeiten und Tauwettern

Vom Ansatz her war die Science Fiction in der DDR erst einmal utopisch. Man nannte sie zunächst auch „utopische Literatur“, man sprach auch vom „utopischen Betriebsroman“. Das „Perspektivbewusstsein“ hat zumindest keine Dystopie für die Gesamt-Menschheit zugelassen. Insofern steht einerseits die Science Fiction in der DDR wie die DDR-Literatur insgesamt eher auf der Seite der Utopie. Andererseits ist auch immer mehr Realität eingedrungen. Speziell sind in den 1980er Jahren dystopische Elemente eingeflossen, die zeigten, dass es auch in weiterentwickelten Gesellschaften zu Exzessen oder zu Rückfällen kommen kann.

Vom Ansatz her war die Science Fiction in der DDR erst einmal utopisch. Man nannte sie zunächst auch „utopische Literatur“, man sprach auch vom „utopischen Betriebsroman“. Das „Perspektivbewusstsein“ hat zumindest keine Dystopie für die Gesamt-Menschheit zugelassen. Insofern steht einerseits die Science Fiction in der DDR wie die DDR-Literatur insgesamt eher auf der Seite der Utopie. Andererseits ist auch immer mehr Realität eingedrungen. Speziell sind in den 1980er Jahren dystopische Elemente eingeflossen, die zeigten, dass es auch in weiterentwickelten Gesellschaften zu Exzessen oder zu Rückfällen kommen kann.

Dezidierte, umfänglich ausgeführte Utopien brachte die DDR-SF jedoch kaum hervor. Neben unserem Roman „Andymon“ könnte ich noch „Weltbesteigung“ von Gottfried Meinhold nennen. Aber Meinholds Werk schildert bereits eine Utopie der Überforderung. Es passt gut zu einer Informationsgesellschaft, wo Menschen sich selbst immer höher takten, um einer hochtechnischen utopisch-perfekten Welt gerecht zu werden. Wir normalen Menschen mit unseren langsamen Denkprozessen passen eigentlich in Meinholds Utopia nicht mehr hinein. In den 1980er Jahren mischten sich immer wieder dystopische Elemente in die positiven Zukunftsbilder, sodass sich Ambivalenzen ergaben. Karsten Kruschel hat dies einmal sehr genau beschrieben. Für die DDR-Science-Fiction kann man einen langen Abschied von der Utopie konstatieren. Sie ist aber nie voll dystopisch geworden. Auch der Kampf gegen die amerikanische Science Fiction lief lange unter dem Stichwort, dass das, was dort beschrieben wurde, nicht nur imperialistisch und kapitalistisch, sondern auch dystopisch war: „Das ist nicht die Zukunft, die wir haben wollen!“

Im Verlauf der DDR-Geschichte wandelte sich die Kulturpolitik und mit ihr die Zensur immer wieder; das Korsett, das der Literatur vorgegeben wurde, war bald enger, bald weiter. Eiszeiten und Tauwetter wechselten einander ab. Nach Stalins Tod am 5. März 1953 gab es zunächst einige Lockerungen, die aber bereits durch den 17. Juni 1953 in Frage gestellt und durch die Niederschlagung des Aufstands in Ungarn 1956 unterminiert wurden. Gegen Ende der 1950er Jahre setzte eine ideologische Offensive der Parteiführung ein, in der auch innerhalb der SED bestimmte Kader kaltgestellt wurden und Wissenschaftler wie Ernst Bloch, die ursprünglich noch auf der Parteilinie waren, nach Westdeutschland auswanderten. Die Verlage bekamen damals viel engere Restriktionen. Nachdem die Zensur etwa um 1955 beinahe völlig abgeschafft worden wäre, ist sie gegen Ende der 1950er Jahre wieder verstärkt eingeführt worden, durch Umgruppierung der Behörde und auch dadurch, dass man Verlagsleitungen wieder enger in die Verantwortung genommen hat. Die Prozesse gegen Wolfgang Harich, Walter Janka und andere waren für alle eine Warnung. Es gab wieder eine Eiszeit.

Nach dem Mauerbau hatten viele Funktionäre den Eindruck, jetzt gibt es die Chance, den Sozialismus im eigenen Land aufzubauen, ungestört von diesen westdeutschen Agenten, Saboteuren, Diversanten und anderen, ohne dass uns die Leute davonlaufen. Unter diesen Umständen könnte man in der Literatur und der Kultur insgesamt mehr Freiheiten nutzen. Das war jedoch nur eine kurze Illusion. Ende 1965 zog die Parteiführung mit dem später so genannten „Kahlschlagplenum“ die Daumenschrauben wieder an; Verbote zeigten, wie eng die Grenzen gesetzt wurden. Gleichzeitig entwickelte sich in der Tschechoslowakei der „Prager Frühling“; der 1968 durch die sowjetische Invasion auf brutale Weise zerschlagen wurde. Die DDR-Führung fühlte sich in ihrem Kurs eines verschärften ideologischen „Klassenkampfes“ bestätigt.

Die nächsten Hoffnungen kamen mit dem Wechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker im Mai 1971. Erich Honecker sagte damals, man kenne „keine Tabus“, Literatur und Kunst sollten sich frei entwickeln können. Interessanterweise erlebte die DDR-SF genau jetzt einen Entwicklungsschub. Insbesondere blühte die kurze Form auf: viel mehr Erzählungen wurden geschrieben, publiziert und verbreitet als zuvor. Das ging gut bis zur Biermann-Affäre im Jahr 1976. Literatur rückte wieder stärker in das Augenmerk der Funktionäre. Viele Autorinnen und Autoren wanderten aus oder sie mussten sich ein Stück zurücknehmen, wenn sie in der DDR bleiben wollten.

In den 1980er Jahren wurde das Zensursystem nicht abgeschafft, aber es zerfiel. Es operierte willkürlicher und es wurde nicht mehr so rigide durchgegriffen. Wir konnten uns viel mehr erlauben. In den 1950er Jahren landete man für einen Witz noch im Gefängnis. Es gab Fälle, dass Science-Fiction-Fans, die sich Bücher aus dem Westen hatten mitbringen lassen, wegen des Besitzes und der Verbreitung von „staatsfeindlichem Schrifttum“ verurteilt wurden. Das wäre in den 1980er Jahren nicht mehr möglich gewesen. Die Atmosphäre war viel offener geworden. Das Schlimmste, was uns, Angela und mir, damals hätte geschehen können, war, dass wir in den Westen abgeschoben worden wären. Viel mehr konnte uns eigentlich nicht passieren. Gegen Ende der DDR haben Schriftsteller immer mehr gegen Zensur und allgemein gegen staatliche Bevormundung opponiert. Die Zensur kam auf Schriftstellerkongressen immer wieder zur Sprache, beispielsweise 1987 in einer Rede von Christoph Hein.

Offiziell wurde die Zensur zum 1. Januar 1989 abgeschafft. Man hat den Verlagen die Abschaffung mitgeteilt, aber paradoxerweise hat der Chefideologe im Politbüro, Kurt Hager, zugleich die Bedingung gestellt, dass niemand von der Abschaffung der Zensur erfahren dürfe, denn offiziell habe es ja gar keine Zensur gegeben, sondern nur einen Genehmigungsprozess. Die Verlage haben sich nicht unbedingt darüber gefreut, denn sie waren jetzt selbst in vollem Umfang verantwortlich für das, was sie veröffentlichten, völlig auf sich selbst gestellt. Es war die typische sozialistische Delegation der Verantwortung an andere Stellen. Niemand wusste, welche Risiken er mit einer Veröffentlichung einging.

Die Instanzen der Zensur

Als Autor in der DDR wusste man, dass jedes Manuskript durch verschiedene Instanzen ging. Die erste und schlimmste Instanz war bei manchen Autoren die Selbstzensur. Man wusste, was man schreiben durfte, welche Wörter, welche Perspektiven tabuisiert waren. Je nachdem, welche Erfahrungen man bereits gemacht hatte und wieviel Mut oder Hartnäckigkeit man aufbrachte, hat man sich an die Vorgaben gehalten oder versucht, sie zu unterlaufen. Es war die berühmte Schere im Kopf.

Die zweite Instanz war der Verlag. Als Autor hatte man es dort zunächst mit einem Lektor zu tun. Die Manuskripte wurden gut betreut. Hans Frey hat in „Vision und Verfall – Deutsche Science Fiction in der DDR“ (Berlin, Memoranda) von dem „gepflegten Mischwald der DDR-Science-Fiction“ geschrieben. Der Verlag übernahm so etwas wie eine staatliche Pflege dieses Mischwaldes. Der Lektor hat darauf geachtet, was der Autor schreibt. Gibt es vielleicht problematische Stellen? Im Verlag gab es dann noch den Cheflektor, den Verlagsleiter und meistens noch eine Parteigruppe – eine Hierarchie der Verantwortlichkeiten.

Zum Teil wurden die Verantwortlichkeiten wieder delegiert, vor allem bei „kitzligen“ Texten. Im Verlag wurde zu jedem Manuskript ein Gutachten erstellt und begründet, dass und warum das Buch gedruckt werden sollte. Zusätzlich hat man Außengutachter einbezogen, oft Literaturwissenschaftler, mitunter aber auch Akteure aus der Kulturpolitik. Sie waren insbesondere dann notwendig, wenn der Verlag für ein Buch, das nicht ganz unheikel war, von außen Argumente und Rückendeckung finden wollte. Mit beiden Gutachten wurde dann das Manuskript an die nächste Instanz, die eigentliche Zensurbehörde, weitergeleitet, die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel. Dort saßen Mitarbeiter, die verantwortlich waren, ihr Placet für das Buch zu erteilen. Ohne das Imprimatur der HV – wie wir sagten – ist kein Buch gedruckt worden.

In einigen speziellen Fällen (nicht in der Science Fiction) gab es sogar noch nach Druckbeginn oder Auslieferung Einwände und das Buch wurde wieder zurückgezogen. Gegen alle kulturpolitischen Wechselfälle sicherten sich die Verlage vertraglich ab. In den Verträgen war stets ein Passus enthalten, dass das Buch nicht fertiggedruckt und veröffentlicht werden müsste, wenn es „in der Zwischenzeit seine gesellschaftliche Wirkung verloren“ hätte.

Das war ein Gummiparagraf, der meist dann angewandt wurde, wenn der Autor in Ungnade fiel. Gelegentlich schauten sich auch unabhängig vom offiziellen Instanzenweg andere Personen ein Manuskript an. In den 1950er Jahren war – dem Vernehmen nach – das Schlimmste, was einem Buch passieren konnte, dass Lotte Ulbricht es vorab in die Hände bekam.

Wir selbst haben dergleichen bei der Science Fiction nicht erlebt, aber uns haben Krimiautoren berichtet, dass natürlich die Volkspolizei die Manuskripte daraufhin ansah, ob das Verhalten der Volkspolizisten im Roman auch den Dienstvorschriften entsprach. Man kann sich vorstellen, dass viele Tatort-Filme nicht mehr gezeigt werden könnten, wenn solche Maßnahmen angewandt würden.

Zwei Beispiele: Einer unserer Kollegen hatte einen Krimi geschrieben gegen den der Generalstaatsanwalt der DDR Einspruch einlegte. Denn in dem Krimi trat ein Generalstaatsanwalt auf, aber das war nicht er! Da es aber in der DDR nur einen Generalstaatsanwalt gab, musste das Buch überarbeitet werden. Gegenwartsautoren, die Romane über das Arbeitsleben, „Produktionsromane“, schrieben, hatten mitunter Probleme mit dem sozialistischen Kombinat, dem VEB, in dem der Roman spielte. Die Werksleitung opponierte und kritisierte, dass die Verhältnisse im Betrieb nicht korrekt dargestellt seien. Also musste der Autor das Manuskript anpassen oder den Handlungsort verlegen.

Bei all diesen Einflüssen und Befindlichkeiten hing es letztlich doch von den Menschen ab, von denen, die Einspruch erhoben, oder die wohlwollend auch Bedenkliches abnickten. Verlagsmitarbeiter erkannten bisweilen die ein oder andere „kitzlige“ Stelle, aber sie sagten sich: Wir sind ja zurzeit in einer Phase, in der es etwas lockerer wird, also probieren wir es einmal. Dagegen standen immer wieder Beckmesser, die Freiräume rechthaberisch oder aus Angst einschränkten. Und es gab in allen Instanzen und Institutionen immer wieder engagierte Menschen, die versuchten, die Freiräume auszuweiten.

In den 1970er Jahren fragte beispielsweise ein Mitarbeiter der Hauptverwaltung einen Verlag, warum man nicht endlich „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley druckte, das sei doch nicht antisozialistisch, sondern eher antikapitalistisch. Auch „1984“ von George Orwell wäre am Ende beinahe veröffentlicht worden. Wolfgang Both hat diesen denkwürdigen Vorgang ausführlich erforscht, dokumentiert und beschrieben.

Spielräume für das Unmögliche

Man kann die Geschichte der Zensur in der Science Fiction als kleine Erfolgsgeschichte der subjektiven Ausweitung der Spielräume für Imagination und Fantasie darstellen. Während in den 1950er Jahren eigentlich nur der sozialistische Betriebsroman möglich war, kam dann die Weltraumthematik auf, wobei auf die korrekte Zusammensetzung der Raumschiffbesatzungen geachtet werden musste. Der Raumschiffkommandant hatte aus der Sowjetunion zu kommen.

In den 1970er Jahren schlichen sich dann erste wissenschaftskritische und technikkritische Ideen ein. In den 1980er Jahren durfte die Science Fiction auch schon einmal Umweltprobleme kritisieren oder gesellschaftliche Überwachung ansprechen. Die DDR-SF wurde nicht nur vielfältiger, kreativ-kritische Sichtweisen nahmen zu. Angela und ich hatten das Glück, dass wir in den 1980er Jahren geschrieben haben, in denen viel mehr möglich war. Wir wurden allerdings auch mit der Zensur konfrontiert. Unser Lektor sagte mitunter: „Das geht nicht“. Das war so eine Floskel, die bedeutete, dass irgendwelche Instanzen etwas dagegen haben könnten. Es war objektivierter Zwang.

Wir haben in unserem Roman „Andymon“ darüber spekuliert, dass sich die Menschheit auf der Erde selbst ihr Grab geschaufelt haben könnte, durch Umweltzerstörung, einen Atomkrieg oder wodurch auch immer. „Das geht nicht“, sagte unser Lektor. Das widerspräche der sozialistischen Perspektive der Menschheit. Insofern waren wir gezwungen, etwas an dem Buch zu ändern. Wir haben einen einzigen Satz ergänzt. Wir haben eingefügt, dass eine Menschheit, die so wunderbare Raumschiffe gebaut hat, eigentlich ihre gröbsten Probleme überwunden haben müsste. Ein einziger Satz hat genügt, um das Werk Anfang der 1980er Jahre möglich zu machen. Wir haben es uns aber nicht verkneifen können, unseren Helden einige Absätze weiter sagen zu lassen, dass ihm noch nie jemand ein solches Bekenntnis abgerungen habe. Wir haben werksintern die Kritik an der durch die Zensur erzwungene Formulierung eingebaut. Allerdings, das muss ich gestehen, recht unauffällig. Unser Lektor sagte nachher, der eine Satz, den wir eingefügt hätten, habe das Buch „gerettet“.

Ähnliches haben wir bei der Biographie erlebt, die wir über Charles Darwin geschrieben haben. Dort hatten wir auch geschildert, wie sich Darwins Lehre in verschiedenen Ländern weiterentwickelt hat. Wir haben formuliert, dass in der Sowjetunion der „wissenschaftliche Scharlatan Lyssenko“ die Entwicklung der Biologie aufgehalten habe, weil er sich gegen die Genetik aussprach. Unser Lektor wollte das streichen. Schließlich habe Lyssenko den Stalinpreis bekommen. Wir haben geantwortet, wir hätten eigentlich schreiben müssen „der Mörder Lyssenko“, denn er hat veranlasst, dass Kollegen von ihm in den Gulag geschickt und umgebracht wurden. Wir hätten ihn lediglich einen „wissenschaftlichen Scharlatan“ genannt und wollten unbedingt, dass diese Formulierung nicht gestrichen wird. Wir haben den Lektor überzeugen können. Er hat die Streichung ausradiert. Irgendwann bekamen wir den Umbruch und die Wörter fehlten. Wir haben den Lektor sofort angerufen und beschimpft, doch er war nicht verantwortlich. Es war der Setzer: In der Druckerei hatte ein „klassenbewusster“ und wachsamer Mitarbeiter die Schlussfolgerung gezogen, dass das Ausradieren der Streichung besser zu übersehen sei. Wir haben uns letztlich durchgesetzt.

Man konnte also durchaus einen Kampf gegen bestimmte Arten von Zensur führen. Man brauchte dazu meist Verbündete. Das konnte durchaus der Lektor sein, jemand in der Hauptverwaltung oder auch jemand im Schriftstellerverband. Gerade der Schriftstellerverband hat sich bisweilen dafür eingesetzt, dass ein bestimmtes Buch gedruckt werden konnte. Beispielsweise hatte der Hinstorff Verlag, Rostock, mehrere Jahre lang das Manuskript einer Anthologie „Blitz aus heiterem Himmel“ liegen, in der es um Geschlechtertausch ging. Vor allem Frauen hatten Geschichten über Männer- und Frauenbilder und über das, was heute gender swap heißt, geschrieben. Der Verlag bekam kalte Füße, spielte auf Zeit. Die Autoren und Autorinnen haben mit Hilfe des Schriftstellerverbandes prozessiert und das Buch durchgesetzt.

Es gab immer Möglichkeiten, aber man musste sehr genau die Umstände kennen und ausnutzen, um das Mögliche möglich zu machen. Das „Perspektivbewusstsein“ war lange ein entscheidendes Kriterium. Rezensenten fragten gern: Das soll unsere Zukunft sein? Ein befreundeter Lektor, Ekkehard Redlin, hat uns von einem Erlebnis mit dieser nur allmählich überwundenen Sicht auf die SF berichtet. Er hatte ein Buch von Heiner Rank herausgebracht: „Die Ohnmacht der Allmächtigen“. Der Roman schildert eine Art Konsumgesellschaft, die von Künstlichen Intelligenzen beherrscht wird, während die Menschen ihre Fähigkeit zu eigenständiger Selbstverwirklichung verloren haben. Das Buch ist 1973 erschienen und fand großen Anklang. Der Lektor wurde bei einem Besuch bei Kulturfunktionären mit der Frage konfrontiert, wie man nur einen so verstörenden Roman herausbringen könne! Er sagte, er habe ihn herausgebracht. Und musste den fast schon klassischen Anwurf hören: „Und das soll unsere Zukunft sein?“

Diese Anekdote drückt auch einen Umschwung aus. Man hat relativ lange in den 1950er und den 1960er Jahren Science Fiction als Literatur über die Zukunft verstanden. Zu Beginn der 1970er Jahren begann man sich davon zu lösen. Der Lektor, der das Buch von Heiner Rank herausgebracht hat, hat damals einen Essay mit dem Titel „Entpflichtung im Nirgendwo“ verfasst. Science-Fiction-Literatur, so Redlin, soll aus der Pflicht genommen werden, sie soll frei spekulieren dürfen, fiktive Welten entwickeln, mit Fantasie spielen können und nicht dem engen Diktat der Kulturpolitik unterworfen werden, natürlich innerhalb bestimmter Grenzen; antikommunistische oder ähnliche Ansichten dürfe sie natürlich nicht verbreiten, sie sollte aber einen bestimmten Freiheitspielraum erhalten. Die Kollegen aus diesem Verlag – es war der Verlag „Das Neue Berlin“ – haben sich mitunter deshalb mit den Kollegen in der Hauptverwaltung auseinandersetzen müssen. Bei zwei Büchern, Wolfgang Kellners Roman „Der Rückfall“ und Michael Szameits „Alarm im Tunnel Transterra“ hatte die Hauptverwaltung ernsthafte Bedenken. Die in den Büchern geschilderten Verhaltensweisen entsprächen so gar nicht „unserem“ Zukunftsbild. Doch die Kollegen vom Verlag ließen sich nicht überzeugen und konnten die Bücher schließlich publizieren. Sie haben es geschafft, die Hürde der Zensur zu überwinden. Auch das war möglich.

Oft machte sich die Kritik an einzelnen bedenklichen Stellen fest, bei Wolfgang Kellner etwa, weil die Hauptperson an ein Automobil ein Hirschgeweih montierte. Das war ein Rückfall in alte Verhaltensweisen und für die Hauptverwaltung eine bedenkliche Stelle. Gutachter konnten hier durchaus einen großen Einfluss haben, wenn sie die betreffenden Stellen beispielsweise in den Gesamtzusammenhang einordneten und darauf verwiesen, dass diese Stelle als Kontrast zum Gesamtbild gebraucht würde, das damit deutlicher würde. In manchen Fällen sprach sich aber auch ein Gutachter gegen die Publikation aus oder forderte weitgehende Änderungen.

Ich bin selbst einige Male eingeladen worden, ein Gutachten zu verfassen. Ich lernte also beide Seiten kennen: die des Autors und die des Gutachters, der Stellung zu Werken von anderen nimmt. Mein Hauptgedanke war stets, die Veröffentlichung möglich zu machen. Es ging beispielsweise um ein Buch von Olaf Stapledon, das in der DDR in deutscher Übersetzung erscheinen sollte. Ich habe in meinem Gutachten herausgestrichen, dass Olaf Stapledon humanistische Positionen vertritt und als Lektor an einer Abendschule gute Verbindungen zur Arbeiterklasse hatte. Ich musste allerdings auch aufpassen, dass ich es als Gutachter mit den positiven Äußerungen nicht übertrieb und unglaubwürdig wurde oder bei einem vielleicht als zwielichtig geltenden Autor selbst ins Zwielicht geriet. Ich musste im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten und im Rahmen der eingeschliffenen Terminologie begutachten. Es war oft eine Gratwanderung. Andere haben es ähnlich gemacht, und wir haben so auch Bücher auf ihren Weg geholfen, die vielleicht auf den ersten Blick von manchen abgelehnt worden wären. Es war ein beständiger Kampf darum, wie man Bücher durchbekommt und was überhaupt nicht geht.

Der äußere und der innere Auftrag

Günter und Johanna Braun haben sehr intensiv die Frage der Selbstzensur thematisiert. Im Schriftstellerverband gab es dazu in den 1960er und den 1970er Jahren Debatten um den „inneren“ und den „äußeren Auftrag“. Der Autor hat den unbedingten inneren Auftrag, ein bestimmtes Buch, dessen Thema ihn bewegt, schreiben zu müssen. Außerdem wird an den Autor der äußere, „gesellschaftliche“ Auftrag herangetragen, mit dem Buch zum Aufbau des Sozialismus beizutragen. Die Kulturfunktionäre haben argumentiert, dass sich Autoren den äußeren Auftrag aneignen und zu ihrem inneren Auftrag machen sollten. Dann ginge alles gut und es entstünden auch die richtigen Bücher.

Die Brauns haben sich gegen dieses Ansinnen positioniert. Sie haben das in Franz Rottensteiners Quarber Merkur getan, also in einer Publikation im Westen. Ihr Fazit war, dass jemand, der sich selbst in Übereinstimmung bringt, sich selbst als Autor abtötet. Das war eine Erfahrung, die man auch aus der Geschichte der DDR-Literatur und – im Fall der Brauns – auch aus der Geschichte der Science Fiction in der DDR ziehen konnte.

Als Fazit kann man festhalten, dass die Praxis der Druckgenehmigung den Kontrollanspruch des Staates und damit auch der Sozialistischen Einheitspartei ausgedrückt hat. Der Genehmigungsprozess über die Hauptverwaltung jedoch, gegebenenfalls mit inhaltlichen Auflagen oder mit der Aufforderung, das Buch möglicherweise neu zu schreiben, war nur ein Teil des Weges von der Idee des Autors zum Buch. Dieser Weg lief in der DDR unter der Rubrik „Literaturentwicklungsprozesse“, ein Unterfangen, bei dem der Autor nur eine Rolle hatte und andere Akteure in diesen Prozess hineinkamen.

Die Science Fiction als solche hatte keinen besonderen Freiraum. Sie wurde nicht als spinnerte Literatur behandelt, die man nicht besonders hätte beachten müssen. Wie bei jedem anderen literarischen Werk wurde geprüft, ob da irgendwo falsche Ideologie, Relikte falschen bürgerlichen Bewusstseins, nicht genügend „Perspektivbewusstsein“ zu finden wären. Die SF wurde immer auf entsprechende Stellen hin durchleuchtet, in den 1980er Jahren aber schon viel weniger. Ein Freund von uns hat einmal eine Anthologie mit dem Titel „Jedes Buch ein Abenteuer“ veröffentlicht. Genau so war es.

Dadurch, dass so viele Akteure an den „Literaturentwicklungsprozessen“ beteiligt waren, wurde die eigentlich plangemäße Buchproduktion zu einem chaotischen Vorgang und zu einem Abenteuer mit nicht voraussehbaren Verzögerungen und Wendungen, etwa mit dem plötzlichen Vorziehen von anderen Titeln. Auch für die Verlage war es mit den Büchern immer eine Fahrt ins Ungewisse. Auf allen Ebenen konnte man Akteure beobachten, die versucht haben, mutig die Spielräume im Sinne dessen, was sie selbst als Freiheit begriffen hatten, in der Literatur auszuweiten, und andere, die sich strikt an irgendwelche Vorgaben gehalten haben, die mit bürokratischen Augen auf die Literatur geschaut haben. Von Dekade zu Dekade wurde in der DDR mehr möglich. Duckmäusertum, Beckmesserei und vorauseilender Gehorsam standen immer gegen Eigensinn bis hin zu Sturheit bei den Autoren sowie Mut und wahrgenommene Verantwortung bei Lektoren, Gutachtern und manchen Akteuren selbst in der Hauptverwaltung.

Karlheinz Steinmüller, Berlin

Zum Weiterlesen:

Die Romane und Essaybände von Angela & Karlheinz Steinmüller sind im Memoranda-Verlag erhältlich.

Karlheinz Steinmüller im Demokratischen Salon:

- Der optimistische Skeptiker, Juni 2023.

- Utopische Literatur Made in GDR, Mai 2023.

(Anmerkungen: Der Essay beruht auf einem Vortrag, den Karlheinz Steinmüller am 10. April 2025 unter dem Titel „Die befohlene Zukunft“ in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gehalten hat. Anlass war eine Ergänzung von mehreren Tafeln zur Wanderausstellung „Leseland DDR“ der Stiftung. Erstveröffentlichung als Essay im Demokratischen Salon im Juli 2025, Internetzugriffe zuletzt am 14. Juli 2025. Das Titelbild wurde von Thomas Franke zur Verfügung gestellt, der eine große Zahl von Science-Fiction-Literatur illustriert hat. Es zeigt einen Ausschnitt aus der von Thomas Franke illustrierten Neuausgabe von Arno Schmidts „Die Gelehrtenrepublik“. Die Rechte für dieses Bild liegen beim Illustrator. Siehe hierzu auch das im Demokratischen Salon erschienene Interview mit dem Titel „Parallele Welten – Synergetisch gebrochen“.)