Kunst mit dem Körper

Die Künstlerin und Kunstmanagerin Regina Hellwig-Schmid über Heldinnen

„Wenn die russische Autorin Maria Stepanova darauf hinweist, dass Widerstand gegen den Krieg, den Russland in der Ukraine führt, nun bedeuten müsse, ‚sich von der Diktatur einer fremden Fantasie zu befreien‘, dann spielt sie darauf an, dass man aus dem putinschen Gaslighting herauskommen müsse. Wie wir wissen, zwingt Putins Regime den russischen Bürger:innen nicht irgendeine Fantasie auf, sondern jene von einer verkehrten Welt, in der der Westen Russland hasse und erniedrige, in der Russland die Ukraine und Europa vom Faschismus befreien müsse.“ (Sylvia Sasse, Verkehrungen ins Gegenteil – Über Subversion als Machttechnik, Berlin, Matthes & Seitz, 2023)

Der zitierte Essay der Zürcher Slavistin Sylvia Sasse dekonstruiert Strategien illiberaler, autoritärer und totalitärer Herrschaft. Das putinsche Russland ist nur ein Beispiel. Künstler:innen haben zwar nicht die Macht, aber die Fähigkeit, die totalitären „Fantasien“, von denen Sylvia Sasse mit Maria Stepanova spricht, zu stören, zu dekonstruieren und einer liberalen, demokratischen, offenen und gerechten „Fantasie“ Aufmerksamkeit zu verschaffen. Manche Künstler:innen werden mit ihrem Engagement selbst zu Held:innen, manche dokumentieren Held:innen.

Plakat und Cover des Faltblatts der Ausstellung „Heldinnen / Sheroes“ © Frauenmuseum Bonn.

„Heldinnen / Sheroes“ – das ist der Titel einer für das Bonner Frauenmuseum im Jahr 2025 von Marianne Pitzen und Regina Hellwig-Schmid kuratierten Ausstellung. Über 50 Künstlerinnen zeigen ihre Sicht auf Hunderte Frauen, die sich für die Demokratie, für die Freiheit, für Gerechtigkeit engagierten, dabei oft ihr Leben und ihre eigene Freiheit riskierten, 1848, im Kaiserreich, in der NS-Diktatur, in Russland, in Lateinamerika, in afrikanischen und in asiatischen Ländern. Unter ihnen sind Trägerinnen des Friedensnobelpreises wie Bertha von Suttner und Malala Yousafzai beziehungsweise des Alternativen Nobelpreises wie die Gründerin von medica mondiale Monika Hauser. Unter den Künstlerinnen sind Marina Abramović, Firouzeh Görgen-Ossouli, Nicole Günther, Sandra del Pilar, Pussy Riot, Yasemin Yilmaz, Zsuzsi sowie viele weitere Künstlerinnen.

Die Regensburger Künstlerin Regina Hellwig-Schmid ist Gründerin und künstlerische Leiterin der donumenta. Regensburg ist ihr Lebensmittelpunkt, ihr Atelier liegt direkt neben der Steinernen Brücke. Jede Woche fährt sie nach München, denn sie ist Präsidentin des Künstlerverbundes im Haus der Kunst München e.V., ein alteingesessener Verein, der sich bereits 1931 gegründet hatte. Im Jahr 1948 übernahm der Verein das Haus der Kunst von den Amerikanern. Es gibt dort ein vollständiges Archiv der Ausstellungen seit dieser Zeit, auch Film- und Fotodokumente aller Ausstellungen, die man somit alle digital nachstellen könnte, es gibt eine vollständige Sammlung der Klischees aller Ausstellungkataloge. Am 23. Juli 2025 wurde das Archiv an das Hauptstaatsarchiv übergeben und ist jetzt endlich der Öffentlichkeit und nicht zuletzt der Forschung zugänglich. Regina Hellwig-Schmid ist Kulturpreisträgerin der Stadt Regensburg 2024 und Trägerin des Preises „Frau Europas“ der EBD (Europäische Bewegung Deutschland).

Kunstraum Osteuropa

Norbert Reichel: Ich möchte Sie als eine der führenden Expert:innen für Künstler:innen aus Ost- und aus Südosteuropa vorstellen.

Regina Hellwig-Schmid © Stefan Baumgarth.

Regina Hellwig-Schmid: Ich arbeite seit etwa 1996 kontinuierlich im Donauraum. Dadurch habe ich viele Künstler:innen kennengelernt. Über die Zeit sind sie so stark in meinem Fokus verankert, dass ich manchmal schon die Sorge hatte im Westen nicht mehr so viel mitzubekommen. Diese Sorge habe ich heute nicht mehr. Ich habe mich aber in den letzten Jahren sehr oft in dem Kulturraum Donau mit seinen 14 Ländern aufgehalten, den ich nach wie vor als einen der spannendsten Kulturräume unserer Zeit empfinde und mit sehr vielen Künstler:innen aus dieser Region zusammengearbeitet.

Norbert Reichel: Im Grunde sind das in etwa die Regionen des alten Kakaniens, bis hin zum Dnjestr, zum Dnjepr und noch weiter nach Osten, die Nordküste des Schwarzen Meeres, darunter auch ehemals osmanisch oder russisch beherrschte Gebiete. Bis hin nach Belarus, Armenien, Aserbeidschan. Vielleicht darf ich auf meine Gespräche mit Iryna Herasimovich verweisen, die in Zürich lebt, dort bei Sylvia Sasse promoviert und unter anderen das Projekt „33 Bücher für ein anderes Belarus“ kuratiert.

Regina Hellwig-Schmid: Republik Moldawien, Ukraine, der gesamte Balkan. Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich dort sehr sehr viel entwickelt und verändert, nicht alles zum Guten. 1996, als ich zum ersten Mal in Serbien war, war dort Krieg. Es war eine schreckliche und schwierige Zeit, die sich aber zu konsolidieren begann. Es gab einen Friedensschluss, das Dayton-Abkommen 1995. Damit war es möglich, in diesen Ländern überhaupt wieder zu reisen, mit all den Einschränkungen. Milošević wurde im Jahr 2000 abgesetzt und ein Jahr später nach Den Haag ausgeliefert.

Wir konzentrieren uns aber nicht auf die Politik, sondern auf die Kultur. Auch während des Krieges habe ich mich immer wieder mit den Künstler:innen getroffen, sie besucht, sie versorgt, mit für sie notwendigen Medikamenten zum Beispiel. Zunächst war ich vor allem im zerbrechenden Jugoslawien unterwegs. Danach bin ich auch nach Rumänien und in alle Donauländer bis in die Ukraine gereist.

Die Balkankriege, jetzt der Krieg in der Ukraine, prägen den Alltag der Menschen, den Alltag der Künstler:innen, die mit ihren Werken dezidiert zu den politischen Themen Stellung nehmen, wenn sie denn zu diesen Themen arbeiten. Ihre Werke sind meistens auch mit einer Botschaft verbunden, die uns etwas vermitteln wollen.

Als ich um etwa das Jahr 2000 unterwegs war, waren alle sehr begeistert von der Idee, möglichst bald zur Europäischen Union zu gehören. Zum Beispiel Rumänien. Das war für sie alle damals noch ein weites unerreichbares Ziel, der größte Traum, der dann im Jahr 2007 in Erfüllung gehen sollte. Es ist jedoch nicht nur so, dass man meinen könnte, es gäbe heute eine allgemeine Glückseligkeit. Dieses Gefühl hat sich verändert. Es gibt viel Rückwärtsgewandtheit. Einer der Gründe sind Herausforderungen, die man nicht so hatte, voraussehen und planen können.

Norbert Reichel: Zu den heutigen Herausforderungen gehören Positionierungen wie die der slowakischen Kulturministerin, die eine Art slowakischer Volkskultur fördern und alles andere mehr oder weniger zerstören will, auch wenn es eine solche slowakische Volkskultur wahrscheinlich nie gegeben hat. Ähnlich agieren inzwischen in fast allen EU-Staaten rechtspopulistische und rechtsextremistische Akteure. In diesen Rahmen gehört nicht zuletzt das Vorgehen verschiedener Staaten und Parteien gegen die LSBTTI*-Bewegung, allen voran in Ungarn.

Regina Hellwig-Schmid: Auch in Serbien. Es ist unvorstellbar. Homophob bis zum geht nicht mehr! All diese Entwicklungen erschrecken mich sehr. Ich hatte gerade in Regensburg einen Künstler aus Sarajewo, Bosnien-Herzegowina zu Gast, Bojan Stojčić. Er sagte bei der Eröffnung der Ausstellung zu seinem Werk, dass in den letzten zehn Jahren eine Million Menschen aus Bosnien-Herzegowina ausgewandert sind. Das ist ein unglaublicher Brain-Drain, ein unglaublicher Verlust von Menschen in diesem Kulturraum. Dies bringt die Leute, nicht nur die, die geblieben sind, zur Verzweiflung. Die, die bleiben, das sind die, die nicht wegkönnen, weil sie das Geld nicht haben oder weil sie jemanden in der Familie versorgen oder pflegen müssen. Als Künstler:in hat man den Traum, dass man international erfolgreich werden möchte. Man möchte als Künstler:in gesehen werden, Karriere machen. Die wenigen Institutionen, die es in diesen Ländern gibt, haben kein Geld.

Der Kunstraum Osteuropa im Westen

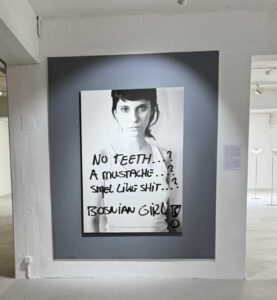

Selja Kameric, Bosnian Girl. Foto: Patrizia Schmid-Fellerer.

Norbert Reichel: Oder sie werden bei einer entsprechenden Regierungsübernahme wie in Ungarn oder in der Slowakei finanziell ruiniert, Ausstellungsmöglichkeiten werden zerstört, Museen und Galerien auf Kurs gebracht. Aber wo möchten die Künstler:innen hin, wenn sie ein anderes Land suchen? So gastfreundlich sind viele EU-Staaten und die USA ja nun auch nicht.

Regina Hellwig-Schmid: Die EU-Länder, die USA und Kanada sind nach wie vor Traumziele, nicht zuletzt Berlin. Ganz einfach, weil dort am meisten geschieht, weil Künstler:innen sich dort am ehesten vorstellen können, Erfolg zu haben, weil viele Kolleg:innen dort schon Erfolg oder zumindest große Freiheit hatten. Das ist schon ein Grund für den Wunsch, dort zu leben. Manche hatten vielleicht schon eine Einladung als Artist in Residence, haben ein Stipendium, und versuchen, dies zu verlängern, indem sie sich bei einem Kollegen einmieten. Aber sie scheitern oft trotzdem, selbst wenn sie in Berlin leben. Das bedeutet, dass sie dort von dem, was sie künstlerisch machen, nicht leben können. Wenn es nicht klappt, sind sie oft auch wieder schnell zurück in den Ländern, aus denen sie mit so viel Hoffnung aufgebrochen waren.

Etwa ein Drittel der Künstler:innen ist gegangen. Man muss wissen, sie gehen dorthin, wo schon jemand ist, wo es schon eine Diaspora gibt. Aus der Ukraine gehen sie zum Beispiel vorzugsweise nach Kanada. Dort gibt es eine große Community, die sie auffängt, aber irgendwann auch an ihre Grenzen kommt. Es ist auch dort nicht leicht zu leben, trotzdem ist es irgendwie schon schöner, wenn sie dem permanenten politischen Druck in ihrem eigenen Land entkommen können.

Geändert hat sich darüber hinaus schon die Freiheit der Künstler:innen, offen zu sein, und politisch. Das sind sie auch in Ungarn, auch wenn es gefährlich ist, das sind sie in Rumänien, das sind sie überall, wenn sie geblieben sind. Sie äußern sich klar politisch, gegen die Korruption, gegen illiberale Entwicklungen, gegen die Verbindungen zu Russland. Das konnten sie früher nicht.

Diejenigen, die geblieben sind, auch in Ungarn, sagen mir oft, es habe sich nicht so viel verändert, sie lebten ihr Leben weiter. Aber wenn sie auf die Straße gehen, gibt es schon viele Restriktionen, die in den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung ankommen. Ich glaube nicht so ganz, dass sie tun können, was sie wollen. Es immer so ein bisschen das Gefühl, immer ein bisschen in Opposition zu dem zu sein, das Staatsdoktrin wäre. Manche kennen das noch von früher. Ihnen wird so noch schmerzlicher bewusst, welch ein Backlash das ist.

Unterstützung aus Deutschland

Norbert Reichel: Welche Unterstützung bietet die deutsche Kulturpolitik? Beispielsweise die Goethe-Institute?

Regina Hellwig-Schmid: In den letzten Jahren nicht mehr allzu viel, die sind eingegrenzt und finanziell eingenordet worden. In all den Jahren zuvor, von 1996 an, hatte ich große Unterstützung durch die Goethe-Institute. Sie waren für mich eine wichtige Anlaufstelle, insbesondere in Budapest, damals in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, während der Balkankriege. Der erste Weg war immer dorthin, um zu hören, was Sache ist, die Künstler:innen zu treffen und Unterstützung zu erhalten. Das ging sogar so weit, dass mich in der Ukraine damals ein Fahrer des Goethe-Instituts zu den Künstler:innen in die Ateliers gefahren hat. Ich konnte sogar im Institut übernachten. Es gab viel Unterstützung. Das ist heute kaum mehr denkbar.

Norbert Reichel: Die auswärtige Kulturpolitik in Deutschland ist ein Trauerspiel geworden. Ich erlaube mir, all die Initiativen beispielsweise von China mit den Konfuzius-Instituten oder auch von Russland mit dem immer noch offenen Russischen Haus in Berlin zu erinnern. Eigentlich müsste man die Aktivitäten der Goethe-Institute massiv ausbauen. Aber das ist eine andere Geschichte, die jetzt nur am Rande erwähnt werden soll.

Regina Hellwig-Schmid: Die Goethe-Institute bringen die deutsche Kultur in andere Länder. Das ist die eine Seite des Auftrags, aber ein anderer Ansatz als der, den unser Verein damals hatte. Wir wollten Künstler:innen nach Deutschland bringen, um die Kenntnis über die dortige Kunst in Deutschland zu verbreiten, Austausch und Kontakt zu schaffen. Ich hatte zum Beispiel auch Moldawien besucht, etwa um 2003 um Künstler:innen zu einem Festival nach Regensburg einzuladen. Das Goethe-Institut hat in Chişinău nur eine Dépendance, das eigentliche Institut ist in Bukarest, aber sie haben uns mit Dolmetscher:innen geholfen.

Ich könnte Ihnen unendlich viele Geschichten erzählen. Netzwerke von Künstler:innen, von denen viele früher im Untergrund gearbeitet hatten, waren immer aufzufinden, aber wir mussten bei den Kulturministerien vorsprechen, damit wir für die Künstler:innen Visa bekommen und sie reisen konnten. Dafür waren die Goethe-Institute von großer Hilfe. Auf die Kunst selbst gab keine Einflussnahme. Wir haben die Leute eingeladen, die wir für wichtig hielten. Es gab zu der Zeit immer wieder Förderungen großer Institutionen, Stiftungen und EU, es war eine Aufbruchstimmung.

Norbert Reichel: Und heute?

Regina Hellwig-Schmid: Es wird nicht schwieriger, Leute einzuladen, wenn man über die finanziellen Mittel verfügt, aber heute gibt es keine Aufbruchstimmung mehr. Damals habe ich auch sehr viel mit den Kulturinstituten und den Botschaften aller Donauländer in Berlin zusammengearbeitet. Manchmal ging es dann über die Diplomatenpost, sodass zum Beispiel Theatergruppen reisen konnten. Botschafter kamen auch immer zu den Eröffnungen. Heute ist eine solche Grassroot-Arbeit schon viel schwieriger geworden.

Politische Kunst ist performative Kunst

Ein Blick in die Ausstellungsräume von „Heldinnen“ im Frauenmuseum. Im Mittelpunkt des Bildes ein Still des Videos „Pirouette“ von Ewa Partum. Foto: Julia Heintz.

Norbert Reichel: Wie sieht es mit den Inhalten aus? Gibt es Schwerpunkte in einzelnen Kunstsparten? Ich bewundere Pussy Riot sehr. In München, im Haus der Kunst, habe ich im Jahr 2024 die Ausstellung von Pussy Riot gesehen. Das Video „Swan Lake“ ist auch Teil der von Ihnen mit Marianne Pitzen gemeinsam kuratierten Heldinnen-Ausstellung im Bonner Frauenmuseum.

Regina Hellwig-Schmid: Pussy Riot haben ein großes Anliegen. Sie sind Menschenrechtsaktivistinnen mit großen mutigen Ideen und Ausstrahlung. Ich kann mich noch an die Aktion „Wojna“ in Sankt Petersburg gegen Putins Krieg erinnern. Sie hätten schon früh ausreisen können, haben das nicht getan. Sie beziehen bei aller Gefahr Stellung, sagen und zeigen ihre Meinung. Sie wollen nicht nur erreichen, dass sich Menschen und Politiker ändern, sondern auch Menschen aufklären, damit sie sich ihnen anschließen können. Im Jahr 2025 gab es in Los Angeles die Performance „Police State“ von Nadeschda Tolokonnikowa, in der sie ihre Gefängniszeit nacherleben lässt. Pussy Riot gehen über ihre Grenzen hinaus, um performativ auf Dinge aufmerksam zu machen, die sie ungerecht finden, die sie nicht ertragen können und nicht ertragen wollen. Es geht um viel mehr als irgendwo auf einem Wahlzettel ein Kreuz zu machen. Mit Körpereinsatz, bis hin zum Risiko, verhaftet und gefoltert zu werden. Das tun Heldinnen eigentlich immer.

Norbert Reichel: Die Performance „Police State“ fand in der Zeit statt, als Donald Trump die Nationalgarde und die Marines in Los Angeles aufmarschieren ließ. Nadeschda Tolokonnikowa führte die Performance im geschlossenen Museum fort. Der britische Guardian berichtete. In Deutschland veröffentlichte die ZEIT ein Interview mit Nadeschda Tolokonnikowa über die Performance. Sie sagte unter anderem: „Mit einer großen Pussy-Riot-Crew von zwanzig Menschen war ich auch auf der großen ‚No Kings‘-Demo am vergangenen Samstag, alle in schwarzen Kleidern, vermummt mit unseren Skimasken. Wir trugen ein großes Transparent mit der Aufschrift: ‚It’s Beginning to Look a Lot Like Russia‘“. Angelehnt – wie sie sagte – an Bing Crosbys „It’s beginning to Look Like Chrismas”. Die heutige USA erinnere sie an Russland im Jahr 2012. Aber es gibt noch andere, die ähnlich denken und arbeiten.

Regina Hellwig-Schmid: Wir könnten auch auf „Femen“ verweisen, die ebenso offenen Protest machen, dies tun, indem sie ihren Körper einsetzen, ihren mit Parolen bemalten Oberkörper freilegen, um so Aufmerksamkeit für ihre Anliegen zu erreichen. Es gibt nicht so viele, aber einige Gruppierungen, auch in Israel gegründeten „Women in Black“, die „Mujeres“ in Argentinien gegen die frauenfeindlichen Erlasse und Gesetze des argentinischen Präsidenten. Sie sind nicht so populär wie Pussy Riot, die nicht nur die Performances und Demonstrationen durchführen, sondern sie auch dokumentieren, sie generalstabsmäßig einer breiteren Öffentlichkeit bekanntmachen, auch über die sozialen Medien.

Norbert Reichel: Politische Kunst ist in hohem Maße performativ.

Regina Hellwig-Schmid: Das würde ich auch so sagen. Es spielt sich darüber hinaus auch viel im Theater ab. Ich denke an das Theater als politische Institution, wie etwa das Gorki in Berlin, es geht nicht nur um die aktivistischen Performances und Interventionen auf der Straße, auf öffentlichen Plätzen. Ja und natürlich die Dokumentation, wie im Haus der Kunst, so dass die Performances über eine Momentaufnahme hinausgehen und weiterwirken können.

Norbert Reichel: Das, was „Letzte Generation“ machte, hätte man als Kunstaktion inszenieren und verstehen können. Auch wenn die Initiator:innen diesen Gedanken wohl nicht selbst hatten. Sie waren keine Künstler:innen, eben nur Aktivist:innen.

Regina Hellwig-Schmid: Das ist bei Pussy Riot anders. Ein Video wie „Swan Lake“ ist höchst künstlerisch konzipiert und inszeniert. Eine so starke Botschaft hatte „Letzte Generation“ für mich nicht. Es waren eher Schüler:innen und Student:innen wie wir früher auch, als wir auf Demonstrationen gingen. Etwas exzessiver, auch mit Körpereinsatz, aber ohne ein künstlerisches Movens. Das hat dann stattgefunden und das war es dann. Starke Botschaft ohne Zweifel.

Aber ein anderes Konzept und anderer Anspruch, der Anlass und die Bedingungen sind auch unterschiedlich.

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele mich auf die Pussy-Riot-Ausstellung im Haus der Kunst angesprochen haben, weil sie – im Gegensatz zu anderen Künstler:innen – so will ich es jetzt einmal sagen – direkt bei den Menschen ankommen, die Bildsprache ist ziemlich eindeutig. Die sagen dann: Was die alles machen, so viel Mut. Manche haben selbst keine Stimme, aber dann erleben sie das!

Norbert Reichel: Ich fand in der Münchner Ausstellung die Räume im Keller des Hauses der Kunst sehr passend. Die erinnerten fast schon an Gefängniszellen. Mit separater Dusche. Wenn man in die Ausstellungsräume hineinkam, sah man erst die Duschen, direkt links, bevor man nach rechts in den Gang abbog, von dem aus man die verschiedenen Zellen mit den Stationen der Aktionen von Pussy Riot betreten konnte. Die Duschen gehörten nicht zur Ausstellung, aber irgendwie dann doch, gerade als man dann die Berichte und Bilder sah, in denen die Gruppe die Gefängniszeit nach dem Auftritt in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau dokumentierte.

Regina Hellwig-Schmid: Es waren ja auch so etwas wie Gefängniszellen. Es waren Bunkerräume. Das Haus der Kunst ist eines der drei Häuser des von Hitler geschätzten Architekten Paul Ludwig Troost, Führerbunker (jetzt Musikhochschule), Verwaltungsgebäude (jetzt Zentralinstitut für Kunstgeschichte) und Haus der Kunst. Sie haben nahezu dieselben Grundrisse, dieselben Türklinken, dieselben Böden. Das Haus der Kunst hatte als einziges keine Bombenschäden. Auch die Bunker waren nicht zerstört. Es waren einzelne Zellen, weil da wohl die besonders wichtigen Leute untergebracht werden sollten, es waren keine Massenunterkünfte wie wir sie als eine Art Tiefgaragen in anderen Städten kennen.

Die Heldinnen

Norbert Reichel: Nach welchen Kriterien haben Sie die Künstlerinnen ausgesucht, die Sie in der Ausstellung „Heldinnen“ zeigen?

Regina Hellwig-Schmid: Meine Aufgabe in der Ausstellung Heldinnen/Sheroes war die Künstler:innen aus Osteuropa zu kuratieren.

Die Kriterien, die Heldinnen ausmachen, sind Mut, Selbstlosigkeit, Ethik, Ausdauer, Entschlossenheit und Inspiration.

Es ging mir darum, diejenigen künstlerischen Positionen zu zeigen, die dokumentarisch und performativ arbeiten, die sich geographisch und historisch zuordnen lassen. Auch darum, möglichst alle Altersgruppen zu zeigen.

Manchmal oder fast immer verschwimmt die klare Grenze zwischen Thema Heldinnen / Sheroes im und durch das Werk und der Heldin / Sheroe by herself.

Jewhenija Bjelorussez, Die Siege der Besiegten. Foto: Julia Heintz.

Norbert Reichel: Einen sehr beeindruckenden Ansatz sehen wir bei den Fotografien von Jewhenija Bjelorussez der Bergarbeiterinnen in Lyssytchansk (Oblast Luhansk), die die Arbeit in den Bergwerken übernahmen, weil ihre Männer an der Front gegen die russländischen Invasoren kämpfen mussten.

Regina Hellwig-Schmid: Auch diese Dokumentation zeigt den körperlichen Einsatz von Frauen. Ich kenne die Künstlerin schon vom Maidan. Sie hat als Aktivistin immer auch Fotodokumentationen von Menschenrechtsverletzungen gemacht. Ich erinnere mich besonders an eine Dokumentation über eine Romacommunity. In Kyiv wurde einmal über Nacht eine Siedlung von Roma mit Bulldozern plattgemacht. Die Roma hatten dort aus Wellblech und anderen Materialien kleine Häuser gebaut. All diese Häuser hat sie fotografisch festgehalten.

Jewhenija Bjelorussez hat in Charkiv Interviews geführt: „Die Siege der Besiegten“. Es ging in dieser Dokumentation ebenso wie in Lyssytchansk um das Leben in den Bergwerken, das Leben im Widerstand im Donbass. Die Besetzung des Donbass wurde auch in den Familien ausgetragen. Die Menschen im Donbass sprechen überwiegend russisch, in den Familien leben Menschen aus Russland, aus der Ukraine zusammen. Die Künstlerin wollte auch die Verletzlichkeit der Frauen zeigen, die sie in den Waschräumen fotografiert hatte. Das eine ist der Widerstand: Wenn ihr unsere Männer nehmt, machen wir weiter. Es ging ja um die Versorgung der Stadt. Das ist auch eine Methode des Krieges, dass immer diese lebenswichtigen Dinge zerstört werden. Die Invasoren haben die Versorgungsleitungen, die Wasserversorgung zerstört. Auch das hat sie dokumentiert. Sie zeigt, wie findig die Menschen in ihrem Widerstand sind. Sie hat die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, auch die Zwangsrekrutierung der Soldaten. Die Künstlerin ist für mich auch persönlich eine Heldin, die immer wieder in die Region reist und ihr eigenes Leben riskiert.

Norbert Reichel: Wie kam es zu dem Titel „Heldinnen“?

Laura-Sophie Renz, Still aus der Videoinstallation „Staubfängerin“. Foto: Julia Heintz.

Regina Hellwig-Schmid: Als Marianne Pitzen den Titel „Heldinnen“ vorschlug, war mein erster Gedanke, welche männlichen Helden ich kenne. Das waren Büsten und Staubfänger. (lacht) Das war wirklich das Erste, das mir einfiel. Laura-Sophie Renz, eine junge Bonner Künstlerin, hat im Jahr 2021 die Videoinstallation „Staubfängerin“ gedreht, in der sie sich in Staub auflöst. Inszeniert wurde sie in einer seit Jahren leerstehenden Shopping-Mall in der Bonner Innenstadt. Auch sie hat mit dem Körper gearbeitet. Das ist eine Linie in meiner Kuration, dass fast alle mit dem Körper gearbeitet haben. Das ist der rote Faden.

So auch Ewa Partum. Sie gehörte zu den ersten, die im kommunistischen Polen Widerstand geleistet hat. Oder Marina Abramović, Šejla Kamerić, Selma Selman, die an existenzielle Grenzen gingen. Bei Selma Selman sehen wir das Laufen über eine Brücke, bis zur Erschöpfung. Es ist nicht nur das Laufen, ein Laufen bis zum Zusammenbruch, eine Sprechperformance, bis die Stimme weg ist. Ewa Partum ist schon 1987 in Warschau nackt über die Straße gelaufen. Sie war und ist bis heute eine sehr wichtige Frau für den Feminismus, eine zentrale Figur in Polen.

Und Vesna Pavlović: Ich habe sie 1998 in Belgrad während des Krieges kennengelernt. Sie lehrt jetzt in den USA an der Vanderbilt University, ist nicht mehr zurückgegangen, nachdem sie aus Serbien herauskam. Sie hat die Aktionen der „Women in Black“ fotografisch dokumentiert. Die „Women in Black“ selbst habe ich in Kellern getroffen. Sie haben sich auf der Straße vor die Panzer von Milošević gelegt und viele Leute auf die Straße geholt, die gegen den Krieg waren. Sie waren keine Künstlerinnen. Die „Women in Black“ wurden 1983 in Israel gegründet. Ich hätte sie in der Bonner Ausstellung dabeigehabt, konnte sie jedoch leider nicht einladen. Eine der Gründerinnen der „Women in Black“ ist Hannah Safran, die als Israelin auch gute Beziehungen zu Palästinenser:innen gepflegt hat. Sie war leider nicht mehr zu erreichen. Es ist so viel kaputtgemacht worden. Die „Women in Black“ sind in vielen Ländern aktiv und für mich ein Zeichen, eines heldenhaften Widerstands in Kriegszeiten.

Es braucht eine ungeheure Kraft, in einem Krieg zu kämpfen, wie in der Ukraine. Ich habe vor Kurzen eine ukrainische Künstlerin in Regensburg zu Gast gehabt, Anna Zvyagintseva. Sie hat eine berührende Installation gemacht: „Lampshade“, eine Szenerie, im Puppenhausmodell, die ihre Eindrücke des Krieges zeigt. Sie lebt nach wie vor in Kyiv, verlässt das Land nur für Ausstellungen. Es sind nicht nur die Frauen, die vor dem Krieg geflüchtet sind und dachten, sie kämen bald wieder zurück, es sind auch die kriegsdienstleistenden Männer, darunter auch Künstler. Alle dachten, sie wären nur kurze Zeit an der Front, sind jedoch jetzt seit über drei Jahren dort. Zum Beispiel Nikita Kadan, ein berühmter Künstler, über den sie mir erzählt hat. Zunächst wurden die Prominentesten verschont, mittlerweile ist das nicht mehr möglich, alle müssen einer nach dem anderen an die Front, um die Verteidigung zu übernehmen. Sie sucht eine Sprache für die Auseinandersetzung mit dem Krieg, die nicht vordergründig politisch ist, sie arbeitet mit poetischen Bildern, die noch mehr schmerzen können. Sie stehen als Besucher:in der Ausstellung vor dieser Installation und können eigentlich nur weinen. Ich glaube keiner kann dies so mittelbar erleben, wenn er nur Zeitung liest. Die Künstlerinnen schaffen es, uns Dinge mit ihrer Kunst zu vermitteln, die man nicht anders beschreiben kann als mit und in der Kunst.

Konfrontation

Corinna Heumann: Margaret Atwood, Max Ernst und schwangere Barbie – kopfüber

Norbert Reichel: Unmittelbare Konfrontation mit dem Unsagbaren? Exemplarisch sieht man es in der Ausstellung in der Installation von Corinna Heumann über „The Handmaid’s Tale“ von Margaret Atwood mit all den Barbie-Puppen, die sie detailliert verformt und seziert hatte.

Regina Hellwig-Schmid: So etwas Schreckliches habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe mich erst danach mit den „Tradwives“ auseinandergesetzt. Erst wenn man diesen Zusammenhang kennt, wird man diese Installation verstehen.

Norbert Reichel: Ebenso bedrückend und ernüchternd fand ich all die Eindrücke, die Besucher:innen auf eine große Wand in der zweiten Etage der Ausstellung geschrieben hatten. Auf der weiblichen Seite fand man die traditionellen Frauen zugeschriebenen Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Pflege oder wie man heute sagt Care, Mütterlichkeit. Ich weiß natürlich nicht, wer das dahin geschrieben hat, vielleicht Teenager aus Schulklassen?

Regina Hellwig-Schmid: Das weiß ich auch nicht. Ich frage mich: Wie werden die an das Thema herangeführt? Das darf man nicht unterschätzen. Ich hatte zuletzt eine Führung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Es kommt sehr auf das Publikum an. Jede einzelne Person kann die gesamte Führung „steuern“. Da sind dann manche dabei, die sich noch an die Faschingsfeste im Haus der Kunst erinnern können. Mit einem solchen Hinweis kann das ganze Gespräch in eine andere Richtung laufen. Oder wenn ich mit älteren Frauen oder Schulklassen in die Ausstellung gehe, gibt es oft ganz erwartbare Reaktionen. Für mich ist eine Mutter per se keine Heldin. Natürlich gibt es Mütter, die ein heldenhaftes Leben führen.

Norbert Reichel: Nicht jede Mutter ist eine Heldin, es gibt aber Heldinnen, die auch Mütter sind.

Regina Hellwig-Schmid: Genau das. Das habe ich auch schon bei den ersten Gesprächen erlebt. Es gibt immer eine Tendenz, so zu sprechen, weil man es nicht anders weiß, es ist eine Art Hilflosigkeit, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen. Es ist nicht Volkes Stimme, es ist die Stimme derjenigen, die bestimmte Eindrücke mitnehmen, diese aber nicht aus der Kunst heraus entwickeln. Es ist einfach die Frage, wer ist für dich eine Heldin? Den meisten fällt wahrscheinlich gar nichts anderes ein als die Mama oder die Oma.

Norbert Reichel: Oder Heldinnen aus dem Kino, Wonder Woman zum Beispiel.

Regina Hellwig-Schmid: Die Fragestellung impliziert die Antwort. Aber was unterscheidet einen Helden von einer Heldin? Wie viele Tote oder geschlagene Schlachten muss ein Held auf seinem Revers haben, um ein „Held“ zu sein?

Norbert Reichel: Vielleicht wird er ja so zum „Staubfänger“. Als Ausweis seiner Bedeutung.

Regina Hellwig-Schmid: Aber was müssen eigentlich Frauen tun? Können sie überhaupt Heldinnen werden? Und dann auch noch in der Kunst? Machen sie dort etwas Heldenhaftes? Oder schaffen sie mit ihrem Denken etwas Heldenhaftes und sind dann Heldinnen? Es ist natürlich sehr subjektiv, wen ich als Kuratorin als Heldin oder als Autorin eines heldenhaften Werkes verstehe. Letztlich ist es eine absolut subjektive und sehr kleine Auswahl. Klar war für meinen Beitrag der Schwerpunkt Osteuropa, klar waren es Künstlerinnen, die ich kenne und direkt ansprechen konnte und sich mit ihren Werken in mein Gedächtnis eingeschrieben haben…

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im August 2025, Internetzugriffe zuletzt am 5. August 2025. Titelbild: Pussy Riot, Swan Lake, Foto: Julia Heintz. Ich danke dem Frauenmuseum Bonn für die freundliche Bereitsstellung der Bilder aus der Ausstellung. )