It’s Imagination!

Die konkrete Utopie der menschlichen KI in Star Trek

„Wie Evelyns Reise durch das Multiversum sie dazu zwingt, sich selbst zu hinterfragen, stellt uns generative KI vor die Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein.“ (Miriam Meckel / Léa Steinacker, Alles überall auf einmal, Hamburg, Rowohlt, 2024)

Miriam Meckel und Léa Steinacker haben eines der kreativsten und unterhaltsamsten Bücher zur Künstlichen Intelligenz geschrieben. Immer wieder beziehen sie sich auf den Film „Everything Everywhere All At Once“. Immer wieder geht es um die Frage der Überwindbarkeit von Dominanzstrukturen, wie sie Johan Galtung oder Birgit Rommelspacher beschrieben hatten. Das ist der Kern der Debatte um die Künstliche Intelligenz: Wer dominiert letztlich wen? Auf die KI bezogen stelle sich daher die Frage nach der „Zukunft der Mensch-Maschine-Kollaboration“ und damit die Frage, ob die KI „Co-Pilotin“ oder „Pilotin“ ist. Das ist die eine Seite.

Die andere Seite ist die Frage nach der Optimierbarkeit des Menschen. In Star Trek gibt es zwei Optionen, Menschen intelligenter, stärker, resilienter zu machen: einerseits Gentechnik und Kybernetik, andererseits die Herstellung menschenähnlicher oder gar menschengleicher Androiden und Hologramme. Eine dritte Option wäre der empathische Computer Zora in „Discovery“, der durchaus als Gegenbild zum ausschließlich an seinen eigenen Interessen orientierten Computer HAL aus Arthur C. Clarkes und Stanley Kubricks „2001 – A Space Odyssey“ verstanden werden darf. Wie weit mag „Evolution“ – so der Titel einer Episode der Originalserie – gehen? Im Guten wie im Schlechten! „He evolved“, wird Jean-Luc Picard über Data sagen („Nemesis”).

(Vielleicht ein Wort zur Forschungslage: Es gibt fast schon so etwas wie eine Startrekologie, denn Star Trek regt Wissenschaftler:innen, Schriftsteller:innen, Journalist:innen und viele andere Interessierte aus unterschiedlichen Fachrichtungen an, aus Rechtswissenschaft, Literatur- und Filmwissenschaften, Politik- und Sozialwissenschaften, Philosophie, Theologie, natürlich Amerikanistik. Auch hier gilt Spocks Diktum: „Infinite Diversity in Infinite Combinations“, zitiert im Titel der Dissertation von Katja Kanzler. Im Anhang dieses Essays stelle ich einige subjektiv ausgewählte Bücher und Aufsätze vor, die meine Thesen stützen mögen, mich aber vor allem inspiriert haben, mir so manche Episode noch einmal genauer anzuschauen. Sollte ich etwas übersehen habe, wovon ich ausgehe, bin ich für jeden Hinweis dankbar.)

Star Trek ist ein humanistisches Projekt

Star Trek ist attraktiv wie seriell gestaltete Produkte, Fernsehserien oder Comics, es nun einmal sind. Wir kennen die handelnden Personen, begleiten sie über Jahre oder gar Jahrzehnte. Es gibt wiedererkennbare Räume, bei Star Trek die Brücke und die Krankenstation (Sick Bay), die Holodecks, die der Erholung und Probeläufen für innovative Ideen dienen, sowie die Messen und Kantinen, die wie zum Beispiel Ten Forward in „The Next Generation“ (mit einer Wiederaufnahme in „Picard“) als Ruhepol fungieren, an dem sich – so ließe sich mit einer Formulierung von Italo Calvino sagen – „Schicksale kreuzen“.

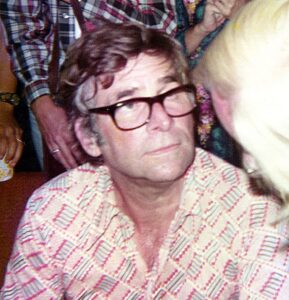

Gene Roddenberry 1976 bei einer Veranstaltung an der University of Texas in Austin. Foto: Larry D. Moore, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 4.0.

Star Trek ist keine Space Opera. Unsere Galaxie mit den vier Quadranten ist nur der Schauplatz. Star Trek ist ein politisches Projekt. So war es von seinem Erfinder Gene Roddenberry durchaus gedacht. Sein Star Trek ist ein durchweg humanistisches Projekt. Seine Einstellungen könnte man heute als linksliberal bezeichnen. Star Trek entstand in der Welt der Bürgerrechtsbewegungen der 1960er Jahre, im Kalten Krieg, während des Vietnamkriegs und nahm immer wieder aktuelle politische Entwicklungen auf. Gut und Böse sind nicht immer eindeutig voneinander getrennt, oft vermischen sie sich. Reiche des Bösen zeigen in der Originalserie, in „The Next Generation“, „Deep Space Nine“, „Enterprise“ die Episoden, die im Paralleluniversum spielen. Bei „Discovery“ vermischen sich die Universen der Föderation und des terranischen Imperiums mit Captain Gabriel Lorca in der ersten Staffel, der sich als Agent des Paralleluniversums entpuppt und der Imperatorin des Paralleluniversums, (wie Evelyn Wang gespielt von Michelle Yeoh), die im Universum der Föderation stecken bleibt und dort Captain Philippa Georgiou ersetzt. Gelegentlich gibt es auch die ein oder andere Zeitreise in ein Reich des Bösen, beispielsweise in der zweiten Staffel von „Picard“.

Star Trek kennt keine strahlenden Held:innen, die einfach nur irgendein Böses besiegen, in Star Trek spielen die Unzulänglichkeiten der handelnden Personen immer wieder eine zentrale Rolle. Das gilt auch für die Künstlichen Intelligenzen, die wenn sie Böses tun, nur das tun, was in sie hineinprogrammiert wurde, so beispielsweise Control in der zweiten Staffel von „Discovery“ oder eine von Torres gebaute Rakete in „Voyager“, die sie nur unter großen Mühen zu stoppen vermag („Dreadnought“).

Selbst in einer Massenvernichtungswaffe könnte ein guter Kern zu finden sein. Der holographische Doctor der Voyager identifiziert eine solche als künstliche Lebensform und möchte sie retten – „it’s a sentient being“ –, was ihm nicht gelingt („Warhead“). Ähnlich verführen lässt sich Torres im Kampf zweier Roboter-Spezies, die ihre Hersteller, einfach „Builders“ genannt, aus dem Wege geräumt hatten, um den in sie hinein programmmierten Krieg fortzuführen. Torres will einem Roboter helfen, damit seine Gruppe sich mit einem zusätzlichen Modul vermehren kann, muss aber erkennen, dass sie ausgenutzt wird. Sie zerstört den von ihr geschaffenen Prototyp („Prototype“).

Die bösen Künstlichen Intelligenzen sind auf Genozid programmiert. Sie sehen aber auch nicht aus wie Menschen, anders ist dies mit dem Clon Picards in „Nemesis“ und den „Sphere Builders“ in Enterprise. Letztlich lautet die Botschaft, dass die Roboter-Gesetze, die Isaac Asimov im Jahr 1942 formulierte, von Künstlichen Intelligenzen ausgehebelt werden können, vor allem dann, wenn Menschen unangemessene Gefühle für diese Kreaturen entwickeln.

Data und der holographische Doctor verdienen die Zuneigung der Menschen jedoch, weil sie von ihren „ethischen Subroutinen“ geleitet werden. Als aber der Captain der Equinox den Doctor entführt und ihm diese Subroutinen nimmt, vermag der Doctor auch unethisch zu handeln und wird erst wieder ethisch gut, nachdem Torres den Schaden behoben hat („Equinox I und II“). Ähnlich ergeht es Data, als Lore ihn mit einem Emotionschip steuert („Descent I und II“) oder als die Borg Queen ihn zu verführen versucht, indem sie ihm ein Stück menschliche Haut implantiert, sodass er Schmerz empfinden kann („The First Contact“).

Gentechnische Versuchungen

Gentechnische Verbesserungen sind Gegenstand von Star Trek seit der Originalserie. Der Prototyp ist Khan Noonien Singh, der in „Space Seed“ das erste Mal auftaucht, „a superman in a sense“ – so Kirk – „a ruthless dictator“ – so Spock. „We can be against him and admire him, all at the same time“, sagt Kirk. Spock antwortet: „Illogical“. Khan ist auch die Hauptfigur des zweiten Films mit der Besetzung der Originalserie „The Wrath of Khan“ und des zweiten Films der alternativen Kelvin-Zeitlinie, die im Jahr 2387 durch den Ausbruch einer Supernova entsteht, mit dem Titel „Star Trek Into Darkness“ (dort grandios gespielt von Benedict Cumberbatch).

Seit den Eugenischen Kriegen in den 1990er Jahren sind gentechnische Veränderungen des Menschen in der Föderation verboten. Im späteren Star Trek gibt es Aufweichungen dieser harten Linie. Julian Bashir, der Arzt von Deep Space Nine, wurde von seinen Eltern gentechnisch optimiert, damit ihn seine Kamerad:innen nicht mehr hänselten. Als dies auffliegt, müsste er eigentlich aus dem Dienst entlassen werden, doch sein Vater nimmt eine Gefängnisstrafe auf sich, um seinem Sohn die weitere Karriere zu ermöglichen („Doctor Bashir, I presume?“). Una Chin-Riley, erste Offizierin der Enterprise unter Captain Christopher Pike in „Strange New Worlds“, ist Illyrianerin und gentechnisch optimiert, um auf ihrem Heimatplaneten überhaupt überleben zu können. Sie wird verhaftet, aber dank einer (nicht ohne Grund!) Schwarzen Anwältin freigesprochen („Ad Astra Per Aspera“).

Wollen wir jedoch wissen, wie gefährlich genetische Manipulationen sind, müssen wir in eine Zeit zurück, die etwa 70 Jahre vor der Mission der Enterprise der Originalserie liegt, die Zeit der „Enterprise“ unter Captain Archer, die in (leider nur) vier Staffeln in den Jahren 2001 bis 2005 gezeigt wurde. Gentechnische Manipulation ist Thema von drei Episoden der vierten Staffel von „Enterprise“ („Borderland“, „Cold Station 12“ und „The Augments“). Die „Augments“, junge gentechnisch optimierte Menschen, alle jung, mit großen Körperkräften ausgestattet, technisch höchst versiert, streben zwar nicht wie Khan nach der Weltherrschaft, wollen aber ihr eigenes Überleben mit aller Gewalt durchsetzen.

Schöpfer der „Augments“ ist Dr. Arik Soong, ein Vorfahr von Dr. Noonien Soong, dem Schöpfer von Data (in „The Next Generation“). Dr. Arik Soong ist inhaftiert, weil gentechnische Veränderungen des Menschen seit den Eugenischen Kriegen der 1990er Jahre verboten sind. Er wird jedoch auf die Enterprise geschickt, um die „Augments“ zur Vernunft zu bringen. Diese entführen ihn, zunächst unterstützt er sie, doch dann kehrt er wieder zur Enterprise zurück, weil er merkt, welche Pläne seine Geschöpfe wirklich haben. Die „Augments“ werden besiegt, auch weil sie sich untereinander zerstreiten und gegenseitig töten, Arik Soong kehrt in sein Gefängnis zurück und spricht den entscheidenden Satz: Wenn es mit der gentechnischen Veränderung nicht geklappt hat, warum sollte es nicht mit einem Androiden klappen? Archer bittet ihn, dies zum Wohle der Menschheit zu tun. Soong antwortet: „Don’t count on it.“

Androiden und Hologramme

Einen solchen Androiden schafft Dr. Noonien Soong mit Data, der auf der Kommandobrücke der Enterprise nach Captain Jean-Luc Picard und dem Ersten Offizier, Number One, William Riker, den dritthöchsten Rang einnimmt. Data hat die Akademie der Sternenflotte absolviert, ist aber eine Künstliche Intelligenz in menschlicher Gestalt, die immer menschlicher werden möchte. Data ist viel mehr als die bekannten Vorformen eines Künstlichen Menschen, der Golem, die Statue des Pygmalion, die Kreatur Frankensteins, die Puppe „Olympia“. Diese enden in unterschiedlicher Art mehr oder weniger tragisch. Nicht jedoch Data.

Data wird von Brent Spiner gespielt, der von sich sagen darf, dass er vielleicht das breiteste Spektrum von Gefühlen, die gesamte Palette zwischen dem absolut Guten und dem absolut Bösen ausspielen darf und kann und damit vielleicht die menschlichste Rolle im gesamten Star-Trek-Universum. Er spielt Data, dessen missratenen Bruder Lore, den noch unwissenden B4 und alle Generationen des Dr. Soong. Doch ist Data ein Mensch? Wird er zum Menschen? Er versucht es immer wieder. Wir sehen zu Beginn von „The Next Generation“, wie er übt zu pfeifen, mit mäßigem Erfolg. („Encounter at Farpoint“). Er malt in allen denkbaren Stilen, er spielt Geige, versucht sich zu verlieben, eine Tochter zu erschaffen („The Offspring“), besitzt ein Hologramm der bei einem Außeneinsatz ermordeten Tasha Yar. Im Holodeck spielt er Sherlock Holmes und trifft auf Professor Moriarty, der ihn dank der provokativen Programmierung von Geordi La Forge zu besiegen vermag („Elementary, Dear Data“).

In der ersten Staffel der Originalserie gibt es die Utopie oder – wenn man so will – die Dystopie von Menschen, die sich durch Künstliche Intelligenz selbst verbessern und unsterblich machen wollen, so Doctor Roger Kirby („What Are Little Girls Made of?“). Die Krankenschwester Christine Chapel möchte ihren Verlobten besuchen, muss jedoch feststellen, dass der Doctor Kirby, den sie trifft, ein Android ist, der alle Eigenschaften seines lebenden Vorbilds in sich vereint. Das Thema findet sich auch in der dritten Staffel der Originalserie in der Begegnung mit Flint, der sich mit Rayna Kapec die ideale Partnerin schaffen will, dies bereits 15mal versucht hat. Die 16. Rayna verliebt sich in Kirk – nicht ohne dessen Zutun –, entdeckt ihre Individualität, stirbt. Auch der etwa 6.000 Jahre alte Flint stirbt („Requiem for Methuselah“). Aber immer ist Perfektion mit einem autoritären und repressiven politischen System verbunden, gleichviel aus wie vielen Personen dieses System bestehen mag, im Falle von Flint aus lediglich zwei Personen. Die herrschenden Figuren entsprechen im Grunde dem Modell des Mad Scientist, der sich auch in den verschiedenen Generationen der Familie Soong durchzieht.

Der Schöpfer des genialen holographischen Doctor der Voyager, Lewis Zimmerman, ist kein Mad Scientist, sondern ein skurriler Charakter, dessen gewöhnungsbedürftige „bedside manners“ auch sein Produkt zunächst an den Tag legt. Der Doctor verkörpert die Summe des kompletten medizinischen Wissens des Quadranten. Und da die Summe immer mehr ist als ihre Teile, ist er natürlich auch der Beste. Er optimiert sich selbst, singt Opern, erschafft sich (vorübergehend) eine (holographische) Familie, versucht sich in Tagträumen, die eine andere Spezies für real hält („Tinker, Tenor, Doctor, Spy“). Er entwickelt Empathie und schafft es, zu seinem Schöpfer zurückgeschickt zu werden, um diesen zu heilen, was ihm auch gelingt, obwohl dieser erst einmal zu seinem Glück überlistet werden muss („Life Line“).

Der Doctor unterscheidet sich von seinen menschlichen Kolleg:innen durch seine Selbstoptimierung, die er mit höchster Arroganz – getreu dem Vorbild seines Schöpfers – auslebt, und fungiert mitunter auch als komödiantisches Element, das das mitunter nicht recht gesellschaftsfähige Verhalten Hochbegabter persifliert. Einmal versucht er beispielsweise zu erleben, wie esist, krank zu sein. Er programmiert sich einen Schnupfen, wundert sich aber, dass der nicht aufhört. Die Ingenieurin B’Elanna Torres hatte ihn noch ein wenig umprogrammiert, damit er merkt, was es heißt, etwas nicht unter Kontrolle zu haben („Tattoo“).

Eine weitere holographische Figur, die über übermenschliche Fähigkeiten verfügt, ist Vic Fontaine, allerdings auf den Feldern der Musik und der Lebensberatung. Vic Fontaine hat eine Bar, singt etwa wie Frank Sinatra, den er natürlich persönlich gut kennt, und gibt allen Crew-Mitgliedern, oft bevor die überhaupt merken, was geschieht, die entscheidenden Hinweise, ihr Leben zu ihrem Besten neu zu sortieren, sodass beispielsweise Odo und Major Kira ihre Liebe zueinander erkennen und offenbaren („His Way“). Vic Fontaine kann allerdings das Holodeck nicht verlassen, was dem Doctor jedoch seit Erwerb eines mobilen Emitters aus dem 29. Jahrhundert gelingt („Future’s End“).

Die Borg – nicht nur transhumanistisch

Die Borg sind die kybernetische Variante der Optimierung des Menschen, Modell einer Spezies, die ihre biologischen Grundlagen technologisch optimiert. Mit dieser Spezies thematisiert Star Trek transhumanistische Versuchungen. Die Borg erfüllen fast alle Kriterien einer transhumanen Spezies, aber sie haben dennoch alle die Chance, die kollektive Identität, den „Hive“, zu verlassen, was einigen auch gelingt: Seven of Nine und Icheb in „Voyager“, und „Hugh“ in „The Next Generation“ („I Borg“ und „Descent II“), die sich im Zwiespalt zwischen der Menschenwelt und der Borgwelt pro-humanistisch entscheiden. Ein Highlight der in den Borg schlummernden Humanität ist die „Unimatrix Zero“ (in: „Voyager“), eine Traumwelt, in der ein kleiner Teil der Borg während der Regenerationsphasen die ehemalige humanoide Gestalt und die alten Gefühle wiedererlangt, in einer Welt, die sich real anfühlt und die sich auch nach ihrer Zerstörung zumindest perspektivisch zu einem Aufstand gegen das „Collective“, den „Hive“, auszuwachsen verspricht.

Die Borg tauchen das erste Mal in „The Next Generation“ auf, als der mit – so könnte man sagen – gottgleichen Fähigkeiten ausgestattete Q die Enterprise mit einem Fingerschnipsen in den Delta-Quadranten versetzt („Q Who“). Es gelingt ihnen für einen kurzen Zeitraum, Captain Jean-Luc Picard zu assimilieren, um so alle Kenntnisse über die Enterprise zu gewinnen („The Best of Both Worlds“). In dem Film „The First Contact“ sehen wir, wie Picard und seine Crew im Kampf gegen die Borg sicherstellen, dass Zefram Cochrane, der Erfinder des Warp-Antriebs, seinen ersten Warp-Flug im Jahr 2063 auch durchführen kann, der die Aufmerksamkeit der Vulkanier weckt und damit mittelfristig die Entstehung der Föderation der Planeten ermöglicht. Und wir sehen in „Voyager“, wie Captain Kathryn Janeway mehrfach mit den Borg kooperiert und diese überlisten kann, um ihre Crew aus dem Delta-Quadranten wieder nach Hause zu bringen, zum Beispiel in „Scorpion“, der Episode, in der Seven of Nine ihren ersten Auftritt erhält, sowie natürlich in „Endgame“.

Die Borg sind der Hauptgegner, so scheint es, aber sie sind nicht die einzigen. Im neuesten Franchise „Strange New Worlds“, das einige Jahre vor der Originalserie spielt, spielen die Gorn die Rolle des schlimmsten Bösewichts, eine Spezies, die in der Originalserie noch recht putzig wie ein zweibeiniges Reptil aussah und deren Anführer von Captain Kirk besiegt werden konnte, die jedoch in „Strange New Worlds“ mit einem völlig veränderten Aussehen nach Art von mittelalterlichen Höllenhunden die Menschheit bedrohen. Wir sind hier wieder bei einer Entmenschlichung des Gegners angelangt. Entmenschlicht werden die Borg nicht. Aber die Borg sind die einzige Spezies, die sich durch kybernetische Technik optimiert und ihre Fähigkeiten durch Assimilation anderer Spezies weiterentwickelt. Gelegentlich ist auch die Rede davon, dass es die ein oder andere Spezies gibt, die zu assimilieren sich nicht lohnt. Wenn die Borg eine Spezies assimilieren, sprechen sie im Chor, dass die Fähigkeiten der assimilierten Spezies den schon bei den Borg vorhandenen hinzugefügt werden, „resistance is futile“.

Nicht unbedingt. Janeway glaubt an Seven of Nine. Sie ermutigt sie immer wieder, ihre Individualität auszulegen. Ebenso wie Seven wird Hugh (seine Borg-Designation ist „Three of Five“) das Kollektiv verlassen. Die Crew findet ihn zufällig schwer verletzt auf einem Mond. Die anderen Borg sind tot. Beverly Crusher überzeugt Picard, die Drohne auf die Enterprise zu holen. Picard stimmt zu, hat jedoch zunächst andere Pläne. Er will die Drohne mit einem Virus infizieren, das in der Lage wäre, das gesamte Kollektiv zu zerstören. Das wäre Genozid! Er verteidigt seine Haltung gegenüber Beverle und Geordi, die eine persönliche Beziehung zu Hugh – den Namen verdankt er Geordi, eine Fast-Homophonie zu „you“ – aufbauen: „It is not a person, it is a Borg (…). It is what it is.“ Doch er ändert nach langen Debatten seine Meinung, nicht zuletzt, weil er erlebt, wie Hugh von der ersten Person Plural zur ersten Person Singular wechselt. Picard erkennt, dass der ursprüngliche Plan, die Borg zu zerstören, die Menschen nicht besser dastehen ließe als die Borg, und er formuliert die politische Utopie, man könne Hugh mit dem Wissen um seine Individualität zurückschicken, „the knowledge of self being spread throughout the collective“. Als Picard Hugh Jahrzehnte später als Direktor des „Borg Reclamation Project“ wiedertrifft, sagt er: „they’re victims not monsters“. Hugh bestätigt Picard indirekt, indem er sarkastisch erwidert, die Queen der Borg sei jetzt romulanisch („The Impossible Box“).

Wann ist die KI ein Mensch?

Ein wichtiges Element der Debatte um die Künstliche Intelligenz ist der 1950 entwickelte Turing-Test. Kann man hinter einem Vorhang erkennen, ob ein Mensch oder eine Maschine spricht? Das Chinesische Zimmer, das John Searle 1980 beschrieb, ist ein Gedankenexperiment, das zeigte, dass es für eine KI nicht ausreicht, den Turing-Test zu bestehen, sondern dass es für die außenstehenden Betrachter:innen einfach nur so wirken kann, dass die KI intelligent ist und Bewusstsein hat. Dabei imitiert sie vielleicht nur und befolgt Regeln – wie es jemand tut, der in Mandarin notierte Zeichen mit Hilfe eines Wörterbuches imitiert, aber gar nicht versteht. Interessant wird hier ein für die Dramaturgie vieler Episoden unverzichtbares Instrument, der Universalübersetzer, mit dem alle Spezies – mit wenigen Ausnahmen („Darmok“) – miteinander kommunizieren können.

Ob Außenstehende Mensch und Maschine voneinander unterscheiden können, ist eine komplexe Frage, die sich letztlich nicht beantworten lässt. Im Falle des holographischen Doctor ist die Antwort einfach, wenn die Technik ausfällt. Einmal verkleinert er sich unaufhörlich („Parallax“), des Öfteren flackert die Matrix, aber das lässt sich immer wieder reparieren. Ähnliches gibt es gelegentlich bei Data.

Im äußeren Erscheinungsbild ist der Doctor eindeutig menschlich. Bei Data lässt seine Maske zweifeln, wie menschlich er wirklich ist. Seine Gesichtsfarbe, die Augen haben künstliche Züge, doch ließe sich dies auch von einer Drag-Queen, einem Drag-King oder Rock-Ikonen wie Alice Cooper oder KISS sagen oder eben einfach dem ein oder anderen Alien. Wüssten wir nicht, dass Data ein Android ist, würden wir seine äußere Erscheinung vielleicht nur für exzentrisch halten. Es ist eine Frage unserer Sehgewohnheiten. In „The Next Generation“ gibt es allerdings eine Episode, in der die Frage der Erkennbarkeit einer Maschine als Maschine auf die Spitze getrieben wird. Es handelt sich um die zehnte Episode der siebten und letzten Staffel: „Inheritance“.

Data trifft Dr. Tainer, die sich ihm als Juliana Soong, geborene O’Donnell, zu erkennen gibt. Sie behauptet, sie wäre seine Mutter, die Ehefrau des verstorbenen Dr. Noonien Soong, weiß einiges über Datas erste Schritte, er habe mit seinen motorischen Fähigkeiten Probleme gehabt, auch Höflichkeit habe er lernen müssen und man habe ihn überzeugen müssen, Kleidung zu tragen, als er meinte, er bräuchte keine, da er doch weder Hitze noch Kälte empfände. Juliana erzählt, man habe ihn zurückgelassen, weil es nur zwei Plätze in der Kapsel gegeben habe, und deaktiviert. Etwas später erzählt sie ihm, es habe diesen Platz gegeben, aber sie habe Angst gehabt, Data könnte sich wie sein Bruder Lore entwickeln, der wegen seines Emotionschips schlichtweg „evil“ gewesen sei. Es sei ihr schon schwergefallen, Lore zu demontieren, ebenso schwer aber, ihn, Data, zu deaktivieren. Data fragt sie, ob sie ihn auch zurückgelassen hätte, wenn er ein biologisches Wesen gewesen wäre: „Is that because you place more value on biological life than artifical life?“ Sie sagt, natürlich nicht, sie habe ihn geliebt, sie habe sogar Lore geliebt, sie reagiert sehr emotional, sie weint, nicht nur in dieser Szene. Data entwickelt Familiengefühle, zeigt Juliana ein Bild seiner Tochter Lal, die leider nur kurz gelebt hat. Sie spielen miteinander Violine und Viola. Data kommentiert dies in seiner hypersachlichen Art: „The acoustics in Ten Forward are most favourable.“

Data ahnt jedoch, dass etwas nicht stimmt. Und in der Tat: Data und Juliana befinden sich in einer Höhle, die zu kollabieren droht. Sie springen von einem Felsen herunter und Juliana verletzt sich schwer. Sie entpuppt sich als Android. Wir sehen die Schiffsärztin Beverly Crusher und den Schiffsingenieur Geordi La Forge – man beachte die Zusammensetzung des Teams –, die feststellen, dass Juliana einen Prozessor hat, der ein falsches Biosignal aussendet. Sie hat Tränensäcke, Schweißdrüsen, Venen und Haarfollikel unter der Haut, altert sogar. Ferner finden sie ein „holographic interface“. Juliana erwacht, sie weiß nicht, was geschehen ist.

Data aktiviert das Interface und steht seinem Vater Dr. Noonien Singh gegenüber, der ihm erklärt, er habe Juliana nach dem Vorbild der von ihm über alles geliebten und verstorbenen Ehefrau Juliana O’Donnell geschaffen, dies sei nach der Erschaffung Datas geschehen, er habe ihr sogar Julianas Erinnerungen einprogrammieren können, sie sei jetzt Juliana Soong.

Es folgt eine Debatte um die ethischen Konsequenzen. Data sagt, er habe ohnehin schon einen Verdacht gehabt, ihr Blinzeln, aber vor allem, dass sie das Musikstück exakt genauso in der öffentlichen Vorführung gespielt habe wie in der Probe. Aber soll Data ihr eröffnen, dass sie ein Android ist? An der Debatte nehmen Captain Picard sowie die Ärztin Beverly Crusher und die Psychologin Deanna Troi teil. Auf der einen Seite argumentieren sie, Juliana würde ohnehin eines Tages die Wahrheit erfahren, da wäre es besser, sie erführe sie von Data. Data hält dagegen, er sei, wenn er es Juliana sage, nicht mehr allein, aber er habe kein Recht, sein eigenes Interesse zu verfolgen. Er sagt Juliana nichts von ihrer wahren Identität, aber er erzählt ihr, dass sie die große Liebe ihres Mannes war.

Ein totalitäres Experiment scheitert an der Menschlichkeit

Noch komplexer wird die Frage in „Descent“, einem Zweiteiler am Ende der sechsten und zu Beginn der siebten Staffel von „The Next Generation“, präsentiert. Auf einem Planeten hat Datas Bruder Lore eine Gruppe von Borg um sich geschart. Er verfügt über den Emotionschip, den Data eben nicht hat, vermag aber mit diesem auch Datas Emotionen zu steuern. Picard, Troi und La Forge sind Lore in die Hände gefallen, Data erklärt ihnen „The sons of Soong have joined together und together we will destroy the federation.” Lore erklärt, er habe seine wahre Berufung gefunden und „how the Borg found something to believe in“. Sie wären keine schweigenden Automaten mehr, sondern „passionate“. Data sagt wiederum, alles, was er vorher erlebt und getan habe, wäre für ihn nun „an evolutionary step in the wrong direction“. Mehr noch: „the greater good must be served. (…) I am not your puppet anymore.” Er erhält von Lore den Auftrag, an La Forge ein Verfahren zu testen, das bei den getesteten Borg regelmäßig bleibenden Hirnschaden verursacht hat.

Riker und Worf versuchen, ihre Kolleg:innen zu finden und stoßen auf eine Gruppe von Borg, die sich von Lore losgesagt hat und zu denen Hugh gehört. Der erklärende Monolog von Hugh rührt an die Grundsätze der Optimierung humanoider Spezies über welche Veränderung auch immer. Hugh erinnert zunächst an seine kurze Zeit auf der Enterprise. „You gave me a sense of individuality, changed me and sent me back to the collective. (…) You made it possible to Lore to dominate us. (…) Before my experience on the Enterprise the Borg were a single-minded collective. The voices in our heads were smooth and flowing, but after I returned those voices began to change. They became uneven, discordant. For the first time, individual Borg had different ideas about how to proceed. We couldn’t function. Some Borg fought each other. Others simply shut themselves down. Many starved to death.” Riker gibt das Stichwort: „And then Lore came along.” Hugh erklärt, wie gut es gewesen wäre, endlich eine Stimme zu hören, die die Verwirrung beenden konnte. „That‘s what we wanted. Someone to show us the way out of the confusion. Lore promised clarity and purpose. At the beginning, he seemed like a savior. The promise of becoming a superior race – of becoming fully artificial – was compelling.” Aber Lore habe keine Idee gehabt, wie er sein Versprechen halten sollte, und habe daher die Notwendigkeit propagiert, „to make sacrifices“. Hugh zeigt Riker und Worf das Ergebnis, zwei hirngeschädigte Borg. Und er fragt nach Geordi La Forge, den er seinen Freund nennt.

Besser kann man meines Erachtens die Verführung durch einen autoritären Demagogen sowie die Verführbarkeit von Menschen, sich auf eine totalitäre Zukunft einzulassen, nicht beschreiben. Einschließlich des Scheiterns, das zu zwei Borg-Gruppen führt, eine, die für, eine die gegen den Diktator Lore handelt. Im Folgenden gelingt es Picard und Troi, eine Wache zu überwältigen, mit Hilfe von La Forge einen Impuls auszusenden, der Datas ethisches Programm triggert, sodass dieser langsam wieder der Data wird, den wir von der Brücke der Enterprise kennen. Lore will ihn zwingen, Picard zu töten, was er nicht tut, er versucht nun Data zu töten, doch Hugh geht dazwischen, Lore flieht, Data verfolgt ihn und setzt ihn außer Gefecht. Lores letzte Worte: „I love you brother.“ Auf die Frage von Picard, warum er eingegriffen habe, antwortet Hugh: „Perhaps my encounter with the Enterprise affected me more than I realized.” Und für die Zukunft hofft er: „Perhaps in time we will learn to function as Individuals and work together as a group.”

Eine moralisierende Botschaft beschließt wie so oft auch diese Episode von Star Trek. Data legt den Emotionschip in ein Kästchen, La Forge überzeugt ihn, dass es vielleicht eine Zeit geben werde, zu der Data wisse, wie man mit Emotionen umgehen könne. Geordi La Forge: „It’s human nature to love what we don’t have.” Nicht mehr und nicht weniger beschreibt dieser Satz den menschlichen Hang sich wie auch immer zu optimieren, eben auch mit Künstlicher Intelligenz, aber letztlich – und das ist die Botschaft von Star Trek – wird das Menschliche siegen.

Die andere Seite

Die andere Seite ist die Anerkennung der Menschenrechte Künstlicher Intelligenzen, ein Thema, das in „Voyager“ eine Rolle spielt, als der Doctor die Urheberrechte seines Holo-Romans bei seinem Verleger einklagt („Author, Author“), und in „The Next Generation“, dort mit dem Ergebnis, dass Data nicht zu wissenschaftlichen Zwecken demontiert und im Detail analysiert wird („The Measure of a Man“). Menschenrechte für Künstliche Intelligenzen? Dies ist auch Thema der gesamten ersten Staffel von „Picard“, mit einer noch einmal ganz anderen Wende. Die Androiden, hier „Synths“ genannt, werden nach einem etwa 14 Jahre zurückliegenden Vorfall von der Föderation und den Romulanern geächtet und verfolgt. Sie haben sich auf Ghulion IV zurückgezogen, den die Romulaner zerstören wollen. Picard setzt sich für, sie gegen die Föderation, gegen die Romulaner, ein, erlebt grausame Experimente, bei denen Seven of Nine, inzwischen autonomer Ranger, Icheb auf dessen Bitten tötet, um ihn von seinem Leiden zu erlösen („Stardust City Rag“). Anlass zu Picards piratenartigem Comeback ist der Mord an Datas Tochter Dahj. Teil der Crew, die Picard zusammenstellt, wird ihre Zwillingsschwester Soji. Picard erkennt Dajh und Soji als Datas Töchter anhand eines von Data gemalten Bildes mit dem Titel „Daughter“.

Auf Ghulion IV, den die „Synths“ „Coppelius“ nennen (vielleicht eine Reminiszenz an E.T.A. Hoffmann) setzen die Androiden Picard fest, Soji verbündet sich mit ihnen, weil ihre Angst vor den „Organics“ größer ist als ihre Zuneigung zu Picard und seiner Crew. Es entspinnt sich folgender Dialog: Soji: „You choose if we live. You choose if we die. You choose. We have no choice. You organics have never given us one.” Picard: „To say you have no choice is a failure of imagination. Please, don’t let the Romulans turn you into the monsters they fear.” Auf Coppelius lebt auch Altan Inigo Soong, der sich für den Fall seines Todes einen synthetischen Körper geschaffen hat, in den sein Gehirn implantiert werden soll. Aber als Picard stirbt, verwendet Soong diesen „golem“, um Picard zu retten. Picard lebt von nun an – so ließe sich sagen – als Künstlicher Körper mit Menschlicher Intelligenz. Das physische Gehirn und das Bewusstsein mit all seinen Erinnerungen sind zwei völlig verschiedene Dinge, sodass sich der Gedanke eines Verständnisses des Bewusstseins als Seele geradezu aufdrängt. Soji verlässt den Planeten mit der Crew von Picard („Et in Arcadia Ego II”).

Die „Organics“ und die „Synths“ können einander anerkennen, sie können miteinander leben. Dies wird noch einmal deutlich, als der gestorbene Picard, der noch nicht weiß, dass er einen neuen Körper hat, in einer Quantum-Simulation Data trifft, der eigentlich auch tot sein müsste, weil er sich für Picard geopfert hatte („Nemesis“). Picard: „I never told you“ – Data: „that you love me“. Und Data fährt fort: „Mortality gives meaning to human life, peace, love, friendship. These are precious because we know they cannot endure.” Aufgenommen wird hier das Motiv von Juliana Tainer. Sterblichkeit macht Menschen zu Menschen, macht eine Person, ungeachtet ihres organischen oder nicht organischen Körpers, zu einer Persönlichkeit, einem Individuum mit allen Rechten, nicht zuletzt aufgrund ihrer Opferbereitschaft und ihrer Fähigkeit, in Alternativen zu denken. Data opferte sich für Picard (in „Nemesis“), Picard opferte sein Leben für Soji und die Synths. Auch Data wird wieder leben, wie Picard.

Traum wird Wirklichkeit, der Schluss von „Et in Arcadia Ego“ ähnelt einem Märchen, mit der Musik von „Blue Skies“ und letztlich dem Fazit Picards: „We are such stuff as dreams are made off.“ Star Trek als konkrete Utopie!

Wie gesagt: Star Trek ist durch und durch ein humanistisches Projekt. Es geht eben nicht nur um trockene „Mensch-Maschine-Kollaboration“, sondern darum, „was es bedeutet, Mensch zu sein“. Menschlich sind Individualismus, Altruismus, Fehlerfreundlichkeit gegenüber sich selbst und anderen. Menschlich ist Empathie, menschlich ist Einbildungskraft, „imagination“. Nicht ohne Grund spielt Diplomatie immer eine wichtige Rolle, bei Captain Janeway, die sogar die Borg Queen zu überzeugen vermag, oder bei Captain Archer, der unter den fünf die Erde mit Vernichtung bedrohenden Unter-Spezies der Xindi eine nach der anderen von dem friedfertigen Charakter der Erde zu überzeugen vermag, bis nur noch die Reptiloiden (wer auch sonst?!) mit höchstem körperlichen Einsatz besiegt werden müssen. Wie Picard sagt: „We have imagination“. Es gibt immer eine Perspektive für Menschlichkeit, auch für Soji, sogar für die Borg. Und Künstliche Intelligenzen können menschlich werden. Nachdem Data sein Leben für das Überleben der Crew geopfert hat, versucht Jean-Luc Picard B4, dem naiven Bruder Datas, zu erklären, was Data ausmachte: „In his quest to be more like us, he helped us to see what it means to be human (…). He evolved.“ Der Film, in dem Picard dies sagt, heißt aus guten Gründen: „Nemesis“.

Norbert Reichel, Bonn

Anhang – zum Weiterlesen:

- Grundlegende Fragen erörtert Aiki Mira in ihren Romanen und Erzählungen. Aiki trägt das Thema im Namen: Aiki ist zusammengesetzt aus der englischen und der deutschen Abkürzung für AI beziehungsweise KI. Aiki versteht die Poetik der Science Fiction als eine „Poetik der Queerness“, die Denk-, Seh-, Lese- und Hörgewohnheiten durcheinanderwirbelt, vergleichbar mit den Wirbeln, in denen sich Evelyn Wang in „Everything Everywhere All At Once“ zurechtfinden muss. Vielleicht sollten wir Star Trek immer mit diesem Gedanken sehen, ganz im Sinne des von Wolfgang M. Schmitt in seinen Filmanalysen stets zum Schluss variierten Satz von Andrej Tarkovskij, damit wir nicht nur Science Fiction schauen, sondern sehen.

- Lesenswert ist „Code & Vorurteil“ (Berlin, Verbrecher Verlag, 2023), das eine der vier Herausgeber:innen, Deborah Schnabel, im Demokratischen Salon ausführlich vorgestellt In diesem Buch geht es um den Bias Künstlicher Intelligenz (KI), das mehr oder weniger systematische Übersehen von Minderheiten oder anders herum formuliert: die Fort- und Festschreibung von Dominanzstrukturen, wie sie Johan Galtung oder Birgit Rommelspacher beschrieben haben, ein Thema, das auch in der Science Fiction eine Rolle spielt, nicht zuletzt in Star Trek.

- „Star Trek und die Politik“ – so lautete der Titel der von Martin (Thoma) Reif moderierten Reihe der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, 22 Episoden, die auf dem youtube-Kanal der Stiftung zu sehen sind (auch hier lohnt sich Binge-Watching!). In den Episoden diskutierten Wissenschaftler:innen und Fans – in der Regel vereinigten die Gesprächspartner:innen beide Eigenschaften in sich – über politische Botschaften in Star Trek. Themen sind beispielsweise Wissenschaft, Wirtschaft, Liberalismus, Feminismus (zwei Episoden), Rassismus, Religion und vieles mehr. In einem im Demokratischen Salon veröffentlichten Gespräch präsentiert Martin Reif Einblicke in das Making Of sowie eine Fülle von Literaturhinweisen (bei der Friedrich Naumann Stiftung gibt es inzwischen auch eine Reihe zu „Star Wars und die Politik“). Jenny Joy Schumann hielt den Einführungsvortrag zur Episode „Star Trek und die Rechte künstlichen Lebens“, in der sie auf der Grundlage der Unterscheidung zwischen „Spezialintelligenzen“ (zum Beispiel google-maps) und „Generalintelligenzen“ (mit offener Obergrenze) beziehungsweise zwischen „schwachen“ und „starken“ KI eine rechtliche Bewertung vorstellte. Ebenso sehenswert die vorangegangene Episode „Star Trek und die menschlichen Maschinen“ , in der die Frage der Moralfähigkeit von menschlichen Maschinen (auch im Vergleich mit Tieren) thematisiert wurde, unter anderem mit Luise K. Müller und Thomas A. Herrig. Erörtert wurde auch die Frage, ob „Moral“ überhaupt eine geeignete Kategorie ist, um sich mit menschlichen Maschinen auseinanderzusetzen.

- Katja Kanzler und Sebastian Stoppe veröffentlichen demnächst den Sammelband „Gestern – Heute – Morgen, (Selbst-)Historisierung und Zukunftsvisionen“ (Wiesbaden, Springer VS, erscheint im Herbst 2024), darin der Aufsatz von Jenny Joy Schumann „Ethik und Recht der Mensch-KI-Interaktion – Eine Analyse im Spiegel des Star Trek-Universums.“ Jenny Joy Schumann analysiert Data, den holographischen Doctor der Voyager und Zora, den Computer in „Discovery“. Sie präsentiert mehrere Fallstudien, den Antagonismus von Data und Lore, das Thema Tod und Erinnerung (unter anderem im Film „Nemesis“ und in der Serie „Picard“), den Doctor als Künstler und die „Sphere“, deren im wahrsten Sinne des Wortes universales Wissen auf den Computer der „Discovery“ übertragen wird („Project Daedalus“ und „Such Sweet Sorrow“). Sie sieht, „wie das Star-Trek-Universum komplexe Fragen der Rechte, Pflichten und ethischen Dilemmata von KI adressiert.“ In Data sieht sie „(John) Lockes Ideal, da er ständig nach Selbstbestimmung und Anerkennung seiner individuellen Rechte strebt“ (unter anderem in „The Measure of a Man“), in Zora die „Evolution von einer Schiffssteuerungssoftware zu einer KI mit eigenem Bewusstsein und emotionalen Fähigkeiten“, die „fundamentale Fragen zur Autonomie und zum Bewusstsein von KI“.

- Jenny Joy Schumann befasst sich mit der Definition von „intelligence“ und „artificial“ auch in dem Essay „Die Würde der KI ist unantastbar?“ (veröffentlicht in: Mirko Andreas Bange, Hg., Auf dem Weg zu einem modernen Rechtsstaat, Göttingen, Cuvillier, 2021). Sie geht sie Frage nach, wie eine ausschließlich unter den von der jeweiligen Programmierung geschaffene „Intelligenz“ zu einer „generalintelligenten KI“ werden könnte, und erörtert auf der Grundlage verschiedener rechtsphilosophischer Konzepte, wann ein Punkt erreicht sein könnte, dass eine KI ihre eigenen Rechte hätte, die den Rechten eines Menschen nahekämen. Zurzeit schreibt sie an einem Beitrag für das neue Buch von Inka Knappertsbusch „KI und Kommunikation“, das voraussichtlich Ende 2024 bei Springer VS erscheint.

- Hervorheben möchte ich die beiden Dissertationen von Katja Kanzler „Infinite Diversity in Infinite Combinations“ (Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2004), unter anderem zu Multikulturalität und Gender, und von Sebastian Stoppe „Unterwegs zu neuen Welten – Star Trek als politische Utopie“ (Darmstadt, Büchner, 2014) mit einer Analyse der Bezüge von Star Trek zu klassischen Utopien wie Thomas Morus, Campanella und Bacon. Eine englischsprachige Neuauflage behandelt auch das spätere Star Trek, das Sebastian Stoppe als das „dunkle Star Trek“ Der Titel des zusätzlichen Kapitels lautet: „Post-Utopia – Does Star Trek Become Darker?“

- Isabella Hermann hat sich im Demokratischen Salon im Gespräch „Die Politik der Science Fiction“ unter anderem über „Krieg und böse Buben“ in Star Trek und einige dunkle Visionen in Star Trek unterhalten. Thema waren auch die Strukturen von Konflikten, die Mad Scientists und der Wertekanon von Star Trek. In dem Sammelband „Von Menschen und Maschinen“ (Dokumentation einer Tagung aus dem Jahr 2018) veröffentlichte Isabella Hermann den Essay „Künstliche Intelligenz in der Science Fiction – Mehr Magie als Technik“. Sie beginnt mit „Terminator“ und endet mit „Black Panther“. Sie analysiert diverse Erzählungen, auch aus dem 19. Jahrhundert (zum Beispiel E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“) und Filme. Sie sieht im Wesentlichen „eine popkulturelle Kunstform und Projektionsfläche, um Desaster, fundamentale Sehnsüchte und Urängste, philosophische Grundfragen, sozialpolitische Problemlagen bzw. Entwicklungsschritte eines Charakters darzustellen, die nicht zwangsweise mit der Technik zu tun haben, durch sie aber ihren Ausdruck finden.“ Mitunter als eine Art „Disaster Porn“ im Sinne des Pornographie-Begriffs von Susan Sontag. Letztlich gehe es nicht um Magie, sondern um Technik, die auch desaströse Entwicklungen wieder in Ordnung bringt. In ihrem Essay „Techsolutionismus“ (auch im Demokratischen Salon) befasst sich Isabella Hermann mit den Metaphern der KI in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

- Über die diversen Ausprägungen Künstlicher Intelligenzen in Star Trek schrieb Rebecca Haar in ihrem Buch „Kann der Bord-Computer denken?“ (Ludwigsburg, Cross-Cult, 2024). Die Autorin bietet ein gut lesbares und umfassendes Bild der Computer und Maschinenwesen, Androiden, Holodecks und Hologramme in Star Trek von der Originalserie bis hin zu Picard: „Star Trek blickt in den menschlichen Kern, betrachtet, wie sich Gesellschaften verändern und welche (technischen) Entwicklungen unsere kulturelle, ethische und künstlerische Wahrnehmung bestimmen.“ Interessant ihr Verweis auf den Briefwechsel zwischen Gene Roddenberry und Isaac Asimov. Sie greift einen Gedanken von Jean Baudrillard auf, dass beispielsweise die Holodecks „etwas simulieren, das wir nicht haben, das sich aber von der Wirklichkeit letztlich nicht mehr unterscheiden lässt.“ Rebecca Haar beschreibt ausführlich die einzelnen Persönlichkeiten unter den Androiden und Hologrammen, ihre Begrenzungen, aber auch ihre Perspektiven sowie die ethischen Hintergründe einschließlich der Frage, ob künstliche Intelligenzen nur ethisch handeln, wenn sie entsprechend programmiert sind oder sich gegebenenfalls selbst zu ethisch handelnden Persönlichkeiten entwickeln können.“

- Die Spiegelung unserer Zeit mit all ihren Utopien und Dystopien ist Gegenstand eines weiteren Sammelbandes von Katja Kanzler und Christian Schwarke, „Star Trek: Discovery – Gesellschaftsvisionen für die Gegenwart“ (Wiesbaden, Springer VS, 2019). Dieser Sammelband ist eine gute Einführung in die in Star Trek enthaltenen politischen Aspekte. Katja Kanzler sieht Star Trek als „eine utopische Geschichte von der Zukunft“, in der „eine bessere Gesellschaft (…) imaginiert“ wird, allerdings „in einem Szenario der Krise“. Christian Schwarke analysiert die Ambivalenz der Technik, auch der Verschmelzungen von Mensch und Maschine (in „Discovery“ Tilly mit dem Sporennetzwerk, Paul Stamets als Medium für den Sporenantrieb, Ash Tyler, der sich als der chirurgisch veränderte Klingone Voq herausstellt, (ein Motiv, das wir in „Deep Space Nine“ und „Voyager“ mehrfach bei cardassianischen Agents of Trouble sehen) und Ausbeutungen, zum Beispiel des Weltraumtiers Tardigrade. Jan-Philipp Kruse spricht von „Aufklärung im Weltraum“ und befasst sich unter anderem mir rechltichen Fragen, auch im Hinblick auf den „Umgang mit Künstlicher Intelligenz“. Luise K. Müller befasst sich mit „Speziespluralismus“, auch im Hinblick auf menschliche Maschinen, insbesondere an den Beispielen der Naniten („Evolution“), „The Measure of a Man“ und „What Are Little Girls Made Of“. Sie sieht in Star Trek ein Plädoyer für eine Art „Gerechtigkeitsarchitektur“. Britta Hoffarth untersucht „Female Warriors“, insbesondere Michael Burnham in „Discovery“ und Zoe in „Firefly“, stellt aber fest, dass bei allem weiblichen Selbstbewusstsein „patriarchalische Strukturen“ letztlich nicht in Frage gestellt werden. Brigitte Georgi-Findlay erkennt eine „sehr amerikanische Auseinandersetzung mit dem Wertekanon, der Geschichte und der Politik“ der USA“, die bei aller „Multikulturalität“ als „liberale Hegemoniepolitik“ verstanden werden kannte.

- Das „politische Potenzial“ von Star Trek betont Katja Kanzler auch in ihrem Essay über die Figur des „Khan“ in dem von Anja Besand herausgegebenen Sammelband „Von Game of Thrones bis House of Cards – Politische Perspektiven in Fernsehserien“ (Wiesbaden, Springer VS, 2018, auch als Sonderausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich).

Norbert Reichel, Bonn

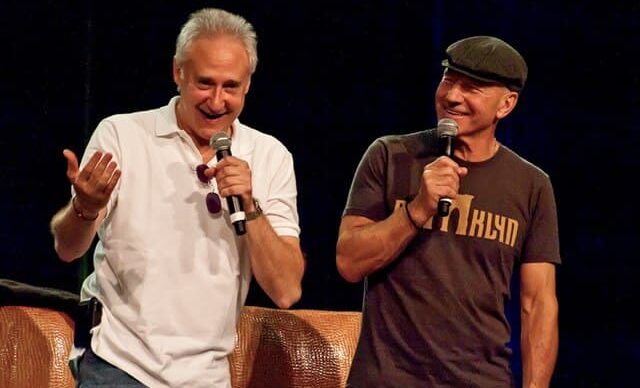

(Anmerkungen: Erstveröffentlichung im Juni 2024, Internetzugriffe zuletzt am 8. Juni 2024. Für ihre freundliche und inspirierende Unterstützung danke ich Jenny Joy Schumann, Sebastian Stoppe und Markus Tillmann. Titelbild: Brent Spiner und Patrick Stewart, Foto: Beth Madison, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution 2.0 )