Liebe Freund:innen des Demokratischen Salons,

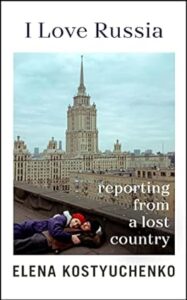

zu Beginn der Juniausgabe 2024 des Demokratischen Salons die sehr gute Nachricht: Julian Assange ist frei! Weltweit werden jedoch nach wie vor Journalist:innen bedroht, inhaftiert, ermordet. Reporter ohne Grenzen dokumentiert. Eines der gefährlichsten Länder ist Mexiko, aber vielleicht gelingt es Claudia Sheinbaum, der neuen mexikanischen Präsidentin, mehr Sicherheit zu schaffen? Beachtenswert zu diesem Thema auch das neue Buch von Elena Kostyuchenko, Journalistin der Novaja Gazeta.

Die im Juni 2024 veröffentlichten Texte befassen sich mit einer realistischen Friedens- und Verteidigungspolitik, der Ukraine als europäischem Land, Entwicklungen in der Slowakei und in Polen, Partizipation in der Demokratie, den Metaphern Künstlicher Intelligenz, Star Trek als humanistischem Projekt, Odysseen in den Weltraum, der Dritten Literatur der DDR und der Geschichte des sowjetischen Antisemitismus. Im Editorial geht es um „Hasenfüße und Kaninchen – Eine ganz andere Bewertung der Europawahlen vom Juni 2024“. Vielleicht sollten wir mehr debattieren, wohin wir wollen, statt ständig unser Heil in der Defensive zu suchen?

Nach den Kurzvorstellungen dieser Texte finden Sie Hinweise auf Veranstaltungen unter Beteiligung des Demokratischen Salons, unter anderem im Begleitprogramm einer Ausstellung der Bundeskunsthalle und in den Bonner Tagen des Exils, sowie Vorschläge zum Besuch weiterer Veranstaltungen, Ausstellungen und Wettbewerbe.

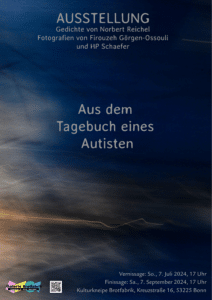

Am 7. Juli 2024, 17 Uhr, findet in der Kulturkneipe der Beueler Brotfabrik die Vernissage einer Ausstellung rund um den Gedichtband „Aus dem Tagebuch eines Autisten“ von Norbert Reichel statt, den Firouzeh Görgen-Ossouli und Hans Peter Schaefer illustriert haben. Vorgestellt werden die Gedichte, zu sehen sind Bilder der beiden Fotokünstler:innen. Die Finissage beginnt am 7. September 2024 um 17 Uhr, auch wieder mit einer Vorstellung ausgewählter Gedichte (natürlich andere als am 7. Juli). Wer die Ausstellung besuchen möchte, kann dies ab dem 7. August 2024 dienstags bis samstags von 17 bis 21 Uhr tun, individuelle Besuchstermine können (auch vor dem 7. August) über die Telefonnummer 0151.54681813 erbeten und vereinbart werden.

Am 7. Juli 2024, 17 Uhr, findet in der Kulturkneipe der Beueler Brotfabrik die Vernissage einer Ausstellung rund um den Gedichtband „Aus dem Tagebuch eines Autisten“ von Norbert Reichel statt, den Firouzeh Görgen-Ossouli und Hans Peter Schaefer illustriert haben. Vorgestellt werden die Gedichte, zu sehen sind Bilder der beiden Fotokünstler:innen. Die Finissage beginnt am 7. September 2024 um 17 Uhr, auch wieder mit einer Vorstellung ausgewählter Gedichte (natürlich andere als am 7. Juli). Wer die Ausstellung besuchen möchte, kann dies ab dem 7. August 2024 dienstags bis samstags von 17 bis 21 Uhr tun, individuelle Besuchstermine können (auch vor dem 7. August) über die Telefonnummer 0151.54681813 erbeten und vereinbart werden.

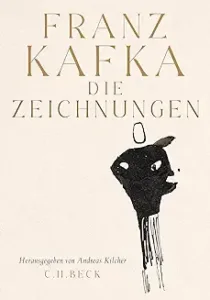

Unter den Leseempfehlungen und Hintergrundinformationen , die Sie gezielt über die Spungmarken in diesem Absatz erreichen, finden Sie Hinweise zu Statements und Texten zum 7. Oktober, zur Verleihung des Kurd Laßwitz Preises für die „Klimazukünfte 2050“ unter anderem an den Hirnkost Verlag, der dringend unserer Unterstützung bedarf, zum 100jährigen Gedenken an den Tod von Franz Kafka und zu einer Neuauflage der Werke von Mordechaj Gebirtig. Maximilian Probst geht den Debatten um Israel und Gaza anhand einer Analyse der „Philosophischen Untersuchungen“ von Ludwig Wittgenstein nach. Meron Mendel äußert sich zur Frage der Anerkennung Palästinas. Norbert Bisky und Elfriede Jelinek haben sich zum Zustand unserer Demokratie geäußert. Wolfgang Bauer dokumentiert die Hindernisse der Integration der afghanischen Ortskräfte, die ihn dort unterstützt hatten. Michal Hvorecky kommentiert die aktuellen Entwicklungen in der Slowakei. „I Love Russia“ ist der Titel des neuen Buches der oppositionellen Journalistin Elena Kostyuchenko, und wer auch nach dessen Lektüre immer noch nicht glaubt, was Putins Ziele sind, lese den von den „Blättern für deutsche und internationale Politik“ dokumentierten Text von Dmitri Medwedew. Nicht zuletzt Nachdenkenswertes von Rabbi Akiva. Und die Fußball-EM? Dazu am Schluss eine Randnotiz.

Die neuen Texte im Demokratischen Salon:

- Paul Schäfer benennt im dritten und abschließenden Teil seiner Trilogie zur „Friedenspolitik nach der Zeitenwende“ die „Konsequenzen für Deutschland und Europa“ : Angesichts der von Russland ausgehenden Bedrohung, die sich nicht in der Invasion in der Ukraine erschöpft, geht es nicht um das Ob, sondern um das Wie deutscher und europäischer Friedens-, Verteidigungs- und Rüstungspolitik. Der Autor schließt mit zehn Thesen, die durchaus als Manifest einer proeuropäischen Politik „mit Augenmaß“ gelesen werden können, stets im Bezug auf den weltpolitischen Kontext und verknüpfte Politikfelder (Nachhaltigkeit, Klimaschutz). (Rubriken: Weltweite Entwicklungen, Osteuropa)

- Mykola Riabchuk, Ehrenpräsident des PEN Ukraine und führender Wissenschaftler in der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, thematisiert in seinem Essay „Jenseits der Fußnoten – Die wahre Tragödie Mitteleuropas“ die doppelte Zurückweisung der Ukraine, der Russland jede Eigenständigkeit abspricht, während der Westen sie zwar nach dem Zerfall der Sowjetunion als Staat anerkannte, nicht jedoch als Nation. Erst im Oktober 2022 anerkannte die Europäische Union die Ukraine als „Teil unserer europäischen Familie“. Die Europäer orientierten sich viel zu lange an Milan Kunderas Begriff von „Mitteleuropa“. Der Preis dieser Ignoranz ist hoch. (Rubriken: Europa, Osteuropa)

- Martina Winkler, Osteuropahistorikerin an der Universität Kiel, kommentiert die Genesung des slowakischen Premiers Robert Fico unter dem Titel „Hass oder Hetze? Wir doch nicht – nur die anderen!“ In einer Rede wenige Tage vor den Europawahlen verzieh er dem Attentäter, machte aber deutlich, dass nicht er und seine Regierung, sondern die Opposition die Stimmung in der Slowakei verderbe. Auf das von der ehemaligen und dem neuen Staatspräsidenten vorgeschlagene „Versöhnungstreffen“ ging er nicht ein. Sein Ziel scheint klar: Ein illiberaler Staat nach ungarischem Vorbild, in der Medien und Kultur gleichgeschaltet werden, ein „Führerstaat“ mit ihm als „Heilsbringer“. (Rubrik: Osteuropa).

- Ines Skibinski wertet Kommunalwahlen und Wahlen zum Europaparlament in Polen aus, ihr Fazit „Ermüdender Wahl-Marathon“. Die Wahlbeteiligung ist bei den Europawahlen deutlich gesunken, aber die Bürgerplattform von Donald Tusk lag das erste Mal vor der PiS, aber wohl auf Kosten der beiden Koalitionspartner Dritter Weg und Linke. Erschreckend das gute Ergebnis der rechtsextremistischen Konfederacja. Bei den Kommunalwahlen gewann die Bürgerplattform in den großen Städten deutlich, auch der Dritte Weg schnitt gut ab. Der Warschauer Stadtpräsident Rafał Trzaskowski hat gute Chancen, den Staatspräsidenten Andrzej Duda (PiS) abzulösen. (Rubriken: Osteuropa, Europa)

Marina Weisband stellt ihr neues Buch „Die neue Schule der Demokratie“ vor, in dem sie die Erfahrungen des aula-Projekts dokumentiert: „Radikal, demokratisch, pädagogisch“. Die aula-Methode sorgt dafür, hilft aus „Konsumenten Gestalter zu machen“. Pädagogik wirkt durch Beteiligung, im Alltag, in der „Politik der kleinen Dinge“. Manches ließe sich von Immanuel Kant lernen. Thema ist auch die Frage, wie sich die in Schulen mögliche Partizipation auf die großen politischen Debatten übertragen ließe. Entscheidend ist es, die aktuelle paternalistische Politik durch eine Kombination repräsentativer, deliberativer und direkter Formen der Demokratie zu ersetzen. (Rubrik: Liberale Demokratie)

Marina Weisband stellt ihr neues Buch „Die neue Schule der Demokratie“ vor, in dem sie die Erfahrungen des aula-Projekts dokumentiert: „Radikal, demokratisch, pädagogisch“. Die aula-Methode sorgt dafür, hilft aus „Konsumenten Gestalter zu machen“. Pädagogik wirkt durch Beteiligung, im Alltag, in der „Politik der kleinen Dinge“. Manches ließe sich von Immanuel Kant lernen. Thema ist auch die Frage, wie sich die in Schulen mögliche Partizipation auf die großen politischen Debatten übertragen ließe. Entscheidend ist es, die aktuelle paternalistische Politik durch eine Kombination repräsentativer, deliberativer und direkter Formen der Demokratie zu ersetzen. (Rubrik: Liberale Demokratie)

- Isabella Hermann analysiert die Metaphern, mit denen wir versuchen, uns über Künstliche Intelligenz zu verständigen, in Wissenschaft, Politik und nicht zuletzt in der Literatur: „Techsolutionismus – KI – ein Bündel von Metaphern“. Wie sprechen wir über KI? Was sagt die Art und Weise, wie wir über KI sprechen, über uns und unsere Gesellschaft aus? KI wirkt als „Projektionsfläche“ für in der Gesellschaft verbreitete Hoffnungen, Ängste und Fantasien und nicht zuletzt für politische Utopien und Dystopien, letztlich ist das Sprechen über KI ein weiterer Beleg für die Ambivalenz von Technik und Technikrezeption, im Guten wie im Schlechten. (Rubrik: Science Fiction)

- Fritz Heidorn porträtiert Arthur C. Clarke, der die Vorlage und das Drehbuch zu dem Film „2001 – A Space Odyssey“ von Stanley Kubrick schrieb und damit die „Odysseen in den Weltraum“ startete, die nach wie vor nicht nur politisches Prestige verheißen. Er beschreibt den Wissenschaftler, den Schriftsteller und den Weltbürger Arthur C. Clarke, der sich nicht nur als Science-Fiction-Autor, sondern auch ausdrücklich als Wissenschaftler sah. In einem legendären Streit einigte er sich mit Isaac Asimov, wer in welchem Feld nun der bessere sei. Er wurde vielfach ausgezeichnet und traf sich mit den Pionieren der Raumfahrt in den USA und in der Sowjetunion. (Rubrik: Science Fiction)

- Norbert Reichel befasst sich in dem Essay „It’s Imagination“ mit der konkreten Utopie menschlicher KI in Star Trek. Star Trek ist ein durchweg humanistisches Projekt. Von Anfang an stellten die Drehbuchschreiber:innen die Frage, ob es möglich sei, den Menschen gentechnisch oder kybernetisch zu verbessern, umgekehrt die Frage nach der Menschlichkeit von Androiden und Hologrammen. Selbst die Borg haben die Chance, sich als menschlich zu erweisen. In „Star Trek: Picard“ werden Einbildungskraft, Empathie und Sterblichkeit als Kriterien einer menschlichen KI genannt. Der Anhang des Essays bietet eine Sammelrezension zum Thema (Rubriken: Science Fiction, Liberale Demokratie).

- Ines Geipel erinnert in der im März 2024 erschienenen Neuauflage des von ihr mit Joachim Walther herausgegebenen Buches „Gesperrte Ablage“ an die Autor:innen, die im „Archiv der unterdrückten Literatur der DDR“ zu finden sind und von denen nur wenige inzwischen veröffentlicht werden konnten. In diesem Archiv schlummert „Ein Klondike der Texte“. Aufmerksamkeit auf diese „Dritte deutsche Literatur“ entstand mit der Preisverleihung an Helga Schubert, mit der Neuauflage der „Berliner Briefe“ von Susanne Kerkhoff, hervorzuheben sind jedoch unter anderem auch Edeltraud Eckert, „die Sophie Scholl des Ostens“, und Gabriele Stötzer. (Rubriken: Kultur und DDR)

- Michael Hänel dokumentiert in seinem Essay „Sowjetische Protokolle“ Entwicklungen und Echos des sowjetischen Antisemitismus und Antizionismus, die in der von Stalin verfolgten sogenannten „Ärzteverschwörung“ offensichtlich wurden und heute noch in der radikalen, insbesondere der sich antikolonialistisch und antiimperialistisch definierenden Linken nachhallen. Er beschreibt die Warnungen sowjetischer Funktionär:innen, auch in DDR-Organen, vor dem Zionismus, den sie als Rassismus markieren. Insbesondere seit dem Sechs-Tage-Krieg wurden antijüdische Texte von Marx und marxistischen Theoretikern neu verbreitet. (Rubriken: Antisemitismus, Osteuropa)

Veranstaltungen mit Beteiligung des Demokratischen Salons:

Mehr Demokratie wagen! Die Deutsche Einheit und die Migration: Dies ist die zweite Veranstaltung im Begleitprogramm zur Ausstellung „Für Alle! Demokratie neu gestalten!“ Sie findet am 28. August 2024, 18.30 bis 20.30 Uhr im Gustav-Stresemann-Institut Bonn statt. Anmeldung über das GSI. Teilnehmende sind Almuth Berger, Anastassia Pletoukhina und Patrice Poutrus. Worum geht es? Die „Vertragsarbeiter“ aus den „sozialistischen Bruderstaaten“ lebten in der DDR isoliert. Russisches Militär wurde offiziell gefeiert, in der Bevölkerung jedoch mit gemischten Gefühlen gesehen. Viele verließen nach dem Mauerfall die DDR. Anfang der 1990er Jahre gab es gewalttätige Übergriffe, Pogrome, im Osten wie im Westen. Ab Januar 1990 hatte die Regierung der DDR eine Ausländerbeauftragte. Am 12. April 1990 beschloss die demokratisch gewählte Volkskammer, Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion die Einwanderung nach Deutschland zu ermöglichen. Heute gilt Ostdeutschland im Westen als „fremdenfeindlich“. Doch wo sind die Brüche, wo die Kontinuitäten? Die dritte Begleitveranstaltung findet am 1. Oktober, 19.00 Uhr wieder in der Bundeskunsthalle statt, Thema: „Die Deutsche Einheit und die Künste“.

- Bonner Tage des Exils: In der ersten Septemberwoche 2024 beteiligt sich der Demokratische Salon mit drei Veranstaltungen an den Bonner Tagen des Exils (Informationen über alle Veranstaltungen auf der Seite der Körber-Stiftung), am 2. September, 19.00 Uhr, im Gustav-Stresemann-Institut zum Exil von DDR-Autorinnen und -Autoren im Westen (mit Ines Geipel und Franziska Groszer), am 3. September, 19.00 Uhr, in der Beueler Brotfabrik über die Jeckes in Israel (mit Shelly Kupferberg, die aus ihrem Roman „Isidor“ liest, und Esther Gardei vom Bonner Zentrum für Versöhnungsforschung), sowie am 6. September, 19.00 Uhr, ebenfalls in der Beueler Brotfabrik, über die „Grenzenlose Hoffnung“ von Geflüchteten im Exil (Szenische Lesung und Musik mit Alvaro Solar, Cristina Collao und dem Verleger Klaus Farin). Weitere Partner sind unter anderem die Landeszentrale für politische Bildung NRW, die Theatergemeinde Bonn, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie die Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung. Details und Anmeldemodalitäten folgen demnächst. Die Eröffnungsveranstaltung der Bonner Tage des Exils im LVR-Museum am 30. August 2024 wird vom Demokratischen Salon moderiert.

Unter Verschluss – Die Dritte Literatur des Ostens: Nach dem Erfolg der szenischen Lesung „Unter Verschluss“ im Oktober 2022 in Bonn gibt es anlässlich des 35. Jahrestags des Mauerfalls eine weitere Veranstaltung am 5. November 2024, 18.30 Uhr in Düsseldorf in der Zentralbibliothek am KAP 1 (Konrad-Adenauer-Platz 1, direkt am Hauptbahnhof) mit Ines Geipel und Franziska Groszer. Ines Geipel stellt die im März 2024 im Lilienfeld Verlag erschienene und erweiterte Neuauflage von „Gesperrte Ablage“ vor. Franziska Groszer liest ihren Text „Warum nicht Klagenfurt“. Axel von Ernst, Verleger des Lilienfeld Verlages, wird das Angebot des Verlages vorstellen. Hier das Programm und weitere Informationen. Partner sind die Düsseldorfer Stadtbibliotheken, Respekt und Mut sowie die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus. Die Veranstaltung wird von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. (Die ursprünglich für den 7. November in Solingen angekündigte Veranstaltung zum gleichen Thema wird auf das Jahr 2025 verschoben.)

Unter Verschluss – Die Dritte Literatur des Ostens: Nach dem Erfolg der szenischen Lesung „Unter Verschluss“ im Oktober 2022 in Bonn gibt es anlässlich des 35. Jahrestags des Mauerfalls eine weitere Veranstaltung am 5. November 2024, 18.30 Uhr in Düsseldorf in der Zentralbibliothek am KAP 1 (Konrad-Adenauer-Platz 1, direkt am Hauptbahnhof) mit Ines Geipel und Franziska Groszer. Ines Geipel stellt die im März 2024 im Lilienfeld Verlag erschienene und erweiterte Neuauflage von „Gesperrte Ablage“ vor. Franziska Groszer liest ihren Text „Warum nicht Klagenfurt“. Axel von Ernst, Verleger des Lilienfeld Verlages, wird das Angebot des Verlages vorstellen. Hier das Programm und weitere Informationen. Partner sind die Düsseldorfer Stadtbibliotheken, Respekt und Mut sowie die Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus. Die Veranstaltung wird von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. (Die ursprünglich für den 7. November in Solingen angekündigte Veranstaltung zum gleichen Thema wird auf das Jahr 2025 verschoben.)

- KlimaFiktionen 2024: Das Festival findet am November 2024 in Bochum statt. Der Demokratische Salon veröffentlicht seit Februar 2024 Texte rund um das Festival und stellt die Akteur:innen vor, im Februar 2024 Aiki Mira mit dem Manifest „Post-Cli-Fi“, in den Monaten März, April und Mai mit dem dreiteiligen Essay „Der lange Weg der Öko-Science Fiction“ von Hans Frey. Teilnehmen werden unter anderen Theresa Hannig, Aiki Mira und Zara Zerbe. Norbert Reichel moderiert. Weitere Informationen demnächst hier.

Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe:

- Ausstellung zur Demokratie in Bonn und Dresden: Die von Johanna Adam, Amelie Klein und Vera Sacchetti kuratierte Ausstellung „Für Alle! Demokratie neu gestalten!“ ist bis zum 13. Oktober 2024 in der Bonner Bundeskunsthalle und von Juni bis November 2025 im Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu sehen. Es geht um Wahlen, Parteien, die Beteiligung der Bürger:innen und nicht zuletzt die Frage, ob und wie unsere repräsentative Demokratie durch Formate deliberativer oder direkter Demokratie ergänzt werden könnte. Zu sehen sind künstlerische Annäherungen an die Demokratie, Dokumente und Zeugnisse der politischen Kulturgeschichte, der Architektur und aus Film und Fotografie. Eine grundlegende Frage und eine ebenso grundlegende Antwort: „Braucht die Demokratie ein Update? Haben wir uns zu lange darauf verlassen, dass unsere Demokratie durch nichts zu erschüttern ist? Mit Demokratie ist es nämlich so: Es gibt sie nur, wenn wir fortwährend an ihr arbeiten.“

Ostdeutsche Demokraten in der Nachkriegszeit: Unter dem Titel „…denen mitzuwirken versagt war“ bietet die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine zum Preis von 40 EUR erwerbbare Plakatausstellung, die all den Demokratinnen und Demokraten gewidmet ist, die an der Erarbeitung des Grundgesetzes nicht beteiligt werden konnten, weil sie auf dem Gebiet der SBZ beziehungsweise DDR lebten. Kuratiert wurde die Ausstellung von Anna Kaminsky und Alexander Frese unter Mitarbeit von Sara Brand und Carlotta Strauch. Die Ausstellung umfasst 20 Tafeln im Format DIN A 1, darunter 15 biografische Tafeln, die jeweils zwei Personen porträtieren. Jede Tafel enthält einen QR-Code, der auf Begleitmaterialien im Internet verweist. Wer im Köln-Bonner-Raum interessiert ist, kann sich an den Demokratischen Salon oder direkt an die Stiftung wenden.

Ostdeutsche Demokraten in der Nachkriegszeit: Unter dem Titel „…denen mitzuwirken versagt war“ bietet die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine zum Preis von 40 EUR erwerbbare Plakatausstellung, die all den Demokratinnen und Demokraten gewidmet ist, die an der Erarbeitung des Grundgesetzes nicht beteiligt werden konnten, weil sie auf dem Gebiet der SBZ beziehungsweise DDR lebten. Kuratiert wurde die Ausstellung von Anna Kaminsky und Alexander Frese unter Mitarbeit von Sara Brand und Carlotta Strauch. Die Ausstellung umfasst 20 Tafeln im Format DIN A 1, darunter 15 biografische Tafeln, die jeweils zwei Personen porträtieren. Jede Tafel enthält einen QR-Code, der auf Begleitmaterialien im Internet verweist. Wer im Köln-Bonner-Raum interessiert ist, kann sich an den Demokratischen Salon oder direkt an die Stiftung wenden.

- Jüdische Fußballkultur: Die Fotoausstellung „Mitten in der Kurve – Jüdische Fan- und Fußballkultur“ findet vom 4. Juni bis 28. Juli 2024 in Leipzig im Capa-Haus (auch Sitz des Verlags Hentrich & Hentrich) statt. Jüdische Fußballfans zeigen ihre Leidenschaft für Fußball und ihren Lieblingsverein in Fotos und kurzen Statements. Am 3. Juni 2024 wurden auch die drei Preisträger:innen des Fotowettbewerbs in der Vernissage ausgezeichnet. Dies ist ein Projekt des Vereins Netzwerk Jüdisches Leben e.V. in Kooperation mit der CAPA Culture gGmbH, offizieller Beitrag zum Kunst- und Kulturprogramm zur UEFA EURO 2024, gefördert von der Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 gGmbH unter der Dachmarke der Bundesregierung „Heimspiel für Europa“. Nach wie vor lesenswert auch das Sonderheft der Zeitschrift „11 Freunde“ mit den Biographien jüdischer deutscher Fußballer sowie die Biographie des in Auschwitz ermordeten Fußballnationalspielers Julius Hirsch von Werner Skrentny (Göttingen, Verlag die Werkstatt, 2013). Der DFB verleiht regelmäßig den Julius-Hirsch-Preis.

Generative Art Summit Berlin: Diese Konferenz findet vom bis zum 6. Juli in der Berliner Akademie der Künste (Pariser Platz 4) statt und wird von „arts meets science – Stiftung Herbert W. Franke“ organisiert. Thema: „Von der Kamera zur Künstlichen Intelligenz 1954 bis 2024“. Die Konferenz findet in englischer Sprache statt. Unter anderem geboten wird eine wohl seltene oder gar einmalige Veranstaltung mit der Aufführung des malerisch-konzertanten Theaterstücks „Sandfiction 4K: The Orchid Cage“ nach Motiven des Romans „Der Orchideenkäfig“ von Herbert W. Franke sein. Karten zum Preis von 25 EUR. Die Illustrationen der 35bändigen Neuausgabe der Werke von Herbert W. Franke schuf der mit dem Autor nicht verwandte Künstler Thomas Franke.

Generative Art Summit Berlin: Diese Konferenz findet vom bis zum 6. Juli in der Berliner Akademie der Künste (Pariser Platz 4) statt und wird von „arts meets science – Stiftung Herbert W. Franke“ organisiert. Thema: „Von der Kamera zur Künstlichen Intelligenz 1954 bis 2024“. Die Konferenz findet in englischer Sprache statt. Unter anderem geboten wird eine wohl seltene oder gar einmalige Veranstaltung mit der Aufführung des malerisch-konzertanten Theaterstücks „Sandfiction 4K: The Orchid Cage“ nach Motiven des Romans „Der Orchideenkäfig“ von Herbert W. Franke sein. Karten zum Preis von 25 EUR. Die Illustrationen der 35bändigen Neuausgabe der Werke von Herbert W. Franke schuf der mit dem Autor nicht verwandte Künstler Thomas Franke.

- Science Fiction Club Andymon: In den Räumen des Kulturrings Berlin-Treptow (Ernststraße 14-16, S-Bahnstation Baumschulenweg) trifft sich jeden zweiten Donnerstag im Monat der SF-Club Andymon. Das nächste Treffen findet am 11. Juli 2024, 18.30 Uhr statt, auch wieder als Beitrag zum Kongress der Utopien. Thema sind Songs, die die Themen Astronomie, Kosmos und Raumfahrt aufgreifen. Alle Termine des Jahres 2024 finden Sie hier. Der Club bietet Informationen und Austausch über aktuelle Themen der Science Fiction, neue Publikationen und Filme, Jahrbücher und Zeitschriften sowie Debatten mit Autor:innen über Texte und Filme vergangener Zeiten.

- Menschenrecht Pressefreiheit: Die deutsche Sektion von „Reporter ohne Grenzen (RSF)“ feiert 2024 ihr 30-jähriges Bestehen. Initiiert vom Förderkreis des Zentrums für verfolgte Künste und kuratiert von der Fotoredakteurin Barbara Stauss zeigt „Reporter ohne Grenzen“ bis 8. September 2024 im Museum Zentrum für verfolgte Künste die Fotoausstellung „Keine Freiheit ohne Pressefreiheit“. Zu sehen sind Arbeiten von sechs internationalen Fotojournalist:innen aus Myanmar (anonym), Violetta Savchits aus Belarus, Andrès Cardona aus Kolumbien, Gilles Sabré aus China, Anoek Steketee aus Ruanda sowie Miguel Angel Sánchez und Nuria Tesón aus Ägypten.

- Sandra del Pilar in Halle an der Saale: Sandra del Pilar lebt in Cuernavaca (Mexiko) und in Soest. Ihre Arbeit ist im Demokratischen Salon präsent, im Titelbild der Rubrik „Opfer und Täter*innen“, in Gesprächen und Texten über ihre Arbeit, zuletzt über die Geschichte der Malintzin, die die mexikanische Geschichte und vielleicht auch manche Kolonialgeschichte in einem neuen Licht erscheinen lässt. Vom 21. Juli bis zum 13. Oktober 2024 ist in Halle an der Saale, im Kunstmuseum Moritzburg, die Ausstellung „Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten“ (Bertolt Brecht) zu sehen. Kuratorin ist Manja Wilkens. In der Ankündigung der Ausstellung heißt es: „Die Ausstellung möchte den Blick auf eine interessante Position einer ‚postautonomen‘ Malerei lenken, die selbstsicher und ästhetisch präzise die Themen unserer Zeit ins Bild setzt und reflektiert. Die für die Ausstellung vorgesehene Werkauswahl aus den letzten 20 Jahren soll einen Beitrag dazu leisten, den Begriff der Malerei erneut zu hinterfragen und zu präzisieren, und die Frage aufwerfen, ob das, was uns Gemälde heute zu sagen haben, tatsächlich so ungehört verhallen muss, wie einst der Ruf der antiken Seherin Cassandras.“

- Ergreifung und Prozess Adolf Eichmanns: Im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst (SMÄK) ist jetzt bis zum 4. August 2024 die Ausstellung „Operation Finale“ unter dem Titel „How To Catch A Nazi“ zu sehen. Sie zeigt, wie der israelische Geheimdienst Mossad und der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer im Jahr 1960 Adolf Eichmann in Argentinien ausfindig machten, wie seine Entführung nach Israel durchgeführt und wie ihm schließlich der Prozess gemacht wurde. Es war der erste große Prozess, in dem Opfer des Holocaust vor der Weltöffentlichkeit Zeugnis von den Verbrechen der Nazis ablegten. Die Ausstellung ist eine Multimedia-Ausstellung. Sie stammt aus Israel und den USA und wurde von der Adolf Rosenberger gGmbH und dem SMÄK erstmalig nach Deutschland gebracht. Der Film „Operation Finale“ ist auch bei Netflix im Programm. Weitere Informationen zur Ausstellung siehe auch in dem im Demokratischen Salon veröffentlichten Gespräch mit Christoph Rückel.

- Gewalt gegen die Demokratie: Die Topographie des Terrors zeigt bis zum 1. September 2024 die Ausstellung „Gewalt gegen Weimar“. Anschließend ist die Ausstellung auch in Hamburg und in Weimar zu sehen. Es geht um die Zeit zwischen 1918 und 1923: „Sie macht sichtbar, wie Extremisten und Separatisten die Weimarer Republik an den Rand eines Bürgerkriegs brachten, mit welch drastischen Mitteln der Staat vorging und wie Sprache und Literatur der Zeit auf die Brutalität der Ereignisse reagierten. Zugleich stellt die Ausstellung die Frage nach den Kontinuitätslinien einer langen Geschichte politischer Gewalt in Deutschland – von der Weimarer Republik über die NS-Zeit bis heute.“ Das von Martin Sabrow herausgegebene Buch „Gewalt gegen Weimar – Zerreißproben der frühen Republik 1918 bis 1923“ erschien 2023 im Wallstein-Verlag. Es gibt ein attraktives Begleitprogramm, live und im Livestream.

Die Autorinnen der Gruppe 47: Die Gruppe 47, die von vielen als die Wiege der westdeutschen Literatur nach Krieg und Gewaltherrschaft gilt, war ein Männerclub. Es ist das Verdienst von Nicole Seifert, 15 Autorinnen der Gruppe 47 in ihrem Buch „einige Herren sagten etwas dazu“ (Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2024) eine Stimme zu geben, darunter beispielsweise Ilse Schneider-Lengyel, Ilse Aichinger, Ingeborg Drewitz, Gisela Elsner, Ruth Rehmann, Christa Reinig und Renate Rasp. Der Titel ist ein Kommentar von Ingeborg Bachmann nach einem der Gruppentreffen. Eine exzellente (frei verfügbare) Besprechung schrieb Hanna Engelmaier für die Literaturkolumne der Juniausgabe 2024 des Merkur. Das Literaturhaus München widmet Ingeborg Bachmann die Ausstellung „Ich bin es nicht. Ich bin’s.“, die Antje Weber in der Süddeutschen Zeitung Im Zentrum der Ausstellung steht „Bachmanns Satz: ‚Ich existiere nur, wenn ich schreibe.‘“ Die Ausstellung ist bis zum 3. November 2024 zu sehen. Es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm mit mehreren Feierabendführungen. Lesenswert – geradezu komplementär – das Buch von Ines Geipel „Zensiert, verschwiegen, vergessen“ über 12 ostdeutsche Autorinnen der Zeit von 1945 bis 1989 (Düsseldorf, Artemis & Winkler, 2009).

Die Autorinnen der Gruppe 47: Die Gruppe 47, die von vielen als die Wiege der westdeutschen Literatur nach Krieg und Gewaltherrschaft gilt, war ein Männerclub. Es ist das Verdienst von Nicole Seifert, 15 Autorinnen der Gruppe 47 in ihrem Buch „einige Herren sagten etwas dazu“ (Köln, Kiepenheuer & Witsch, 2024) eine Stimme zu geben, darunter beispielsweise Ilse Schneider-Lengyel, Ilse Aichinger, Ingeborg Drewitz, Gisela Elsner, Ruth Rehmann, Christa Reinig und Renate Rasp. Der Titel ist ein Kommentar von Ingeborg Bachmann nach einem der Gruppentreffen. Eine exzellente (frei verfügbare) Besprechung schrieb Hanna Engelmaier für die Literaturkolumne der Juniausgabe 2024 des Merkur. Das Literaturhaus München widmet Ingeborg Bachmann die Ausstellung „Ich bin es nicht. Ich bin’s.“, die Antje Weber in der Süddeutschen Zeitung Im Zentrum der Ausstellung steht „Bachmanns Satz: ‚Ich existiere nur, wenn ich schreibe.‘“ Die Ausstellung ist bis zum 3. November 2024 zu sehen. Es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm mit mehreren Feierabendführungen. Lesenswert – geradezu komplementär – das Buch von Ines Geipel „Zensiert, verschwiegen, vergessen“ über 12 ostdeutsche Autorinnen der Zeit von 1945 bis 1989 (Düsseldorf, Artemis & Winkler, 2009).

- Jugendsubkulturen in der DDR: Die Ausstellung „Heavy Metal in der DDR“ beleuchtet anhand originaler Objekte von Bands und Fans, Fotografien sowie Stimmen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen die mutmaßlich größte Jugendsubkultur in der DDR. Die Ausstellung ist im Museum in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg (Knaackstraße 97) bis Februar 2025 zu sehen (Di-Fr 9-18 Uhr; Sa, So, Feiertage 10-18 Uhr, Eintritt frei).

Leseempfehlungen und Hintergrundinformationen:

Kurd Laßwitz Preis 2023 für „Klimazukünfte 2050 – Geschichten unserer gefährdeten Welt“: Der Sonderpreis für einmalige herausragende Leistungen der deutschen Science Fiction wird an Fritz Heidorn, Autor im Demokratischen Salon, das Klimahaus Bremerhaven, die Deutsche Klimastiftung und den Hirnkost Verlag Dem Aufruf folgten über 400 Autor:innen, das Buch enthält 23 ausgewählte Beiträge mit wissenschaftlichen ebenso wie mit politischen Szenarien, eine von Fritz Heidorn geschriebene kurze Geschichte des Projekts und sechs Essays der Jury-Mitglieder, darunter ein bisher in deutscher Sprache unveröffentlichter Text von Kim Stanley Robinson. Einige (subjektiv) ausgewählte Titel: „Die Katastrophenmalerin“, „Das Amt für Bürgererziehung“, „Nordmeer-Delfine“ und „Die Ballade vom fossilen Kohlenstoff“. Das Buch wurde – wie alle Bücher des Hirnkost-Verlags – ausgesprochen edel ausgestattet. Jeder einzelne Beitrag könnte vielleicht der Anfang einer literarischen Karriere sein. Die Autor:innen hätten es verdient. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 17. ElsterCon vom 27. bis 29. September 2024 im Haus des Buches in Leipzig statt. Beteiligt sind auch der Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller VS, Writes For Future, books 4 future, Respekt! Die Stiftung, finanziert wurde der Wettbewerb von Fritz Heidorn und Sylvia Mlynek. Herzlichen Glückwunsch!

Kurd Laßwitz Preis 2023 für „Klimazukünfte 2050 – Geschichten unserer gefährdeten Welt“: Der Sonderpreis für einmalige herausragende Leistungen der deutschen Science Fiction wird an Fritz Heidorn, Autor im Demokratischen Salon, das Klimahaus Bremerhaven, die Deutsche Klimastiftung und den Hirnkost Verlag Dem Aufruf folgten über 400 Autor:innen, das Buch enthält 23 ausgewählte Beiträge mit wissenschaftlichen ebenso wie mit politischen Szenarien, eine von Fritz Heidorn geschriebene kurze Geschichte des Projekts und sechs Essays der Jury-Mitglieder, darunter ein bisher in deutscher Sprache unveröffentlichter Text von Kim Stanley Robinson. Einige (subjektiv) ausgewählte Titel: „Die Katastrophenmalerin“, „Das Amt für Bürgererziehung“, „Nordmeer-Delfine“ und „Die Ballade vom fossilen Kohlenstoff“. Das Buch wurde – wie alle Bücher des Hirnkost-Verlags – ausgesprochen edel ausgestattet. Jeder einzelne Beitrag könnte vielleicht der Anfang einer literarischen Karriere sein. Die Autor:innen hätten es verdient. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 17. ElsterCon vom 27. bis 29. September 2024 im Haus des Buches in Leipzig statt. Beteiligt sind auch der Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller VS, Writes For Future, books 4 future, Respekt! Die Stiftung, finanziert wurde der Wettbewerb von Fritz Heidorn und Sylvia Mlynek. Herzlichen Glückwunsch!

- Rettet den Hirnkost-Verlag! Der Verlag ist einer der wichtigsten Partner des Demokratischen Salons, aber wie viele kleine Verlage immer wieder darauf angewiesen, bekannt gemacht zu werden. Jetzt drohte dem Verlag die Insolvenz, die aber – Stand 28. Juni 2024 – abgewendet werden konnte. Der Verlag bleibt aber weiterhin auf unser aller Unterstützung angewiesen. Wenn alle, die diesen Newsletter lesen, ein Buch beim Verlag kaufen, wäre dies ein wichtiger Baustein dafür, den Verlag auch auf Dauer zu sichern. Also bitte den Shop des Verlages anklicken! Auch Spenden sind willkommen. Der Verlag ist ein wichtiger Akteur im Kampf für unsere liberale Demokratie und gegen jede Art von Ausgrenzung und Rassismus. Mehr über den Verlag finden Sie im Gespräch mit dem (ehrenamtlich tätigen) Geschäftsführer Klaus Farin.

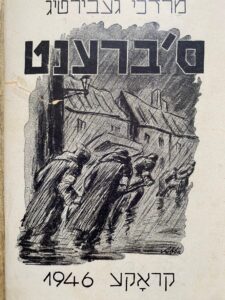

Mordechaj Gebirtig: Er wurde am 4. Mai 1877 in Krakau geboren, am 4. Juni 1942 im Krakauer Ghetto ermordet. Er ist einer der bedeutenden jüdisch-polnischen Dichter und Komponisten. Bekannt wurde er 1920 mit einer Sammlung von 20 Gedichten unter dem Titel „Folkstimlech“. 1938 schrieb er angesichts eines antijüdischen Pogroms in Przytyk sein wohl berühmtestes Werk: das Lied „ss’brennt“ (deutsch: „es brennt“), auch unter dem Titel „undser schtetl brent“ (deutsch: „Unser Städtchen brennt“) bekannt. Während der Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft wurde es zur inoffiziellen Hymne jüdischer Partisanen. Im Frühjahr 1942 wurde Gebirtig mit seiner ganzen Familie ins Krakauer Ghetto deportiert, wo er in der Janowa-Wola-Straße 5 lebte. Am 4. Juni 1942 sollte Mordechai Gebirtig zum Krakauer Bahnhof gebracht und in das Vernichtungslager Bełżec deportiert werden. Noch auf dem Weg zum Bahnhof wurde er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern von deutschen Soldaten ermordet. 1946 erschien eine Anthologie seines Werks, veröffentlicht von der Jüdisch-Historischen Kommission Krakau. Das „Projekt 2025 – Arche Musica“ widmet sich der musikalischen Erinnerungskultur, es ist im Demokratischen Salon bereits mit einer Neuauflage eines hebräisch-deutschen Liederbuches von 1912 präsent („Die wiedergeborenen Lieder“), es sorgte 2024 für eine zweisprachige Neuauflage. Die Übersetzung schrieb Marian Benjamin Fritsch. Das Buch kann bei „Arche Musica“ kostenfrei bestellt werden.

Mordechaj Gebirtig: Er wurde am 4. Mai 1877 in Krakau geboren, am 4. Juni 1942 im Krakauer Ghetto ermordet. Er ist einer der bedeutenden jüdisch-polnischen Dichter und Komponisten. Bekannt wurde er 1920 mit einer Sammlung von 20 Gedichten unter dem Titel „Folkstimlech“. 1938 schrieb er angesichts eines antijüdischen Pogroms in Przytyk sein wohl berühmtestes Werk: das Lied „ss’brennt“ (deutsch: „es brennt“), auch unter dem Titel „undser schtetl brent“ (deutsch: „Unser Städtchen brennt“) bekannt. Während der Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft wurde es zur inoffiziellen Hymne jüdischer Partisanen. Im Frühjahr 1942 wurde Gebirtig mit seiner ganzen Familie ins Krakauer Ghetto deportiert, wo er in der Janowa-Wola-Straße 5 lebte. Am 4. Juni 1942 sollte Mordechai Gebirtig zum Krakauer Bahnhof gebracht und in das Vernichtungslager Bełżec deportiert werden. Noch auf dem Weg zum Bahnhof wurde er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern von deutschen Soldaten ermordet. 1946 erschien eine Anthologie seines Werks, veröffentlicht von der Jüdisch-Historischen Kommission Krakau. Das „Projekt 2025 – Arche Musica“ widmet sich der musikalischen Erinnerungskultur, es ist im Demokratischen Salon bereits mit einer Neuauflage eines hebräisch-deutschen Liederbuches von 1912 präsent („Die wiedergeborenen Lieder“), es sorgte 2024 für eine zweisprachige Neuauflage. Die Übersetzung schrieb Marian Benjamin Fritsch. Das Buch kann bei „Arche Musica“ kostenfrei bestellt werden.

- Berlin nach dem 7. Oktober: Das ZEIT-MAGAZIN dokumentierte am 7. Juni 2024 jüdische Stimmen zum Antisemitismus in der Gastronomie: „Man muss jemanden wirklich hassen, um so etwas zu tun“. Gastronom:innen berichten von Beschimpfungen, von Vandalismus und Überlegungen, irgendwann doch nach Israel auszuwandern. Das Restaurant Or by DoDa verlegte seinen Standort von Berlin-Friedrichshain nach Berlin-Wilmersdorf, weil die Übergriffe unerträglich geworden waren. Der Berliner Tagesspiegel berichtete, dass das Bleibergs sogar schließe, unter anderem, weil die Kund:innen aus Israel ausblieben. Sophie Albers Ben Chamo schrieb in der Jüdischen Allgemeine: „Berlin ist gekippt!“: „Die Familie in Israel zu besuchen, bedeutet Lebensgefahr, weil der Raketenbeschuss anhält, auch weiterhin aus dem Gazastreifen. In die Synagoge, zur Universität oder auf jüdische Veranstaltungen zu gehen, ist gefährlich, weil womöglich die mit den Fäusten und Messern dort warten. Auf die Straße zu gehen, ist gefährlich, weil dort in aller Welt und vor der eigenen Haustür gegen Israel und Juden demonstriert wird. Mahnmale sind gefährlich, weil der Hass sich sogar gegen die Toten richtet.“

- Zwei Statements aus Berlin und Leipzig: Raz Rivlin, der das Or by DoDa mit seiner Frau Jenny betreibt, sagte der ZEIT in der zitierten Dokumentation: „Ich persönlich möchte niemanden repräsentieren. Aber für viele Menschen repräsentieren wir ‚die Juden‘. Wir werden zur Zielscheibe, weil wir Juden sind. Meine Frau war früher in linken Kreisen aktivistisch unterwegs. In den Kreisen wird der Nahostkonflikt als postkoloniale Debatte gelesen. Viele Freundschaften sind daran zerbrochen. Der Krieg ist eine isolierende Erfahrung.“ Es gibt aber auch positive Erfahrungen: Eldar Fano aus Leipzig berichtet von einem Aufruf der Hamas kurz nach dem 7. Oktober, Jüdinnen und Juden in aller Welt anzugreifen: „Aus Angst um meine Mitarbeitenden und mich wollte ich mein Lokal mittags erst nicht öffnen. Doch Fußballfans von Eintracht Frankfurt, die an dem Tag wegen eines Freundschaftsspiels in der Stadt waren, setzten sich zu mir in den Laden und versprachen, mich zu beschützen, sodass ich doch aufmachen konnte. Über die jüdische Gemeinde und direkte Anrufe bei der Polizei, in denen ich darum gebeten habe, dass der Laden weiterhin geschützt wird, kam am Tag danach der ständige Schutz. Seitdem fühle ich mich sicher. Deutschland ist wahrscheinlich der einzige Staat der Welt, der eine Situation wie meine so ernst nimmt.“

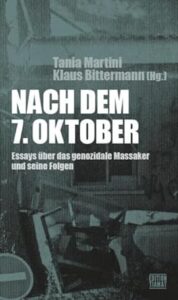

Was bedeutet „Genozid“? In der Edition Tiamat veröffentlichten etwa neun Monate nach dem 7. Oktober Tania Martini und Klaus Bittermann den Sammelband „Nach dem 7. Oktober – Essays über das genozidale Massaker und seine Folgen“. Der Band enthält Nachdrucke zahlreicher Statements in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem von Eva Illouz, Nele Pollatschek, Meron Mendel und Armin Nassehi, aber auch Originalbeiträge. Der letzte der Texte, ein Originalbeitrag von Philipp Lenhard, trägt den passenden Titel: „Worte finden“. Eines der Worte, die so schwierig scheinen, ist das Wort „Genozid“. Tania Martin und Klaus Bittermann schreiben in ihrer Einleitung: „Jedoch ist es nicht die Schwere des Verbrechens, das einen Genozid definiert, sondern die planmäßige Tötung eines Menschen aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterschiedet, in der Absicht, diese Gruppe als solche auszurotten.“ In einem weiteren Text schreibt Tania Martini: „Das Wort ‚Genozid‘ aber ist zu einem politischen Kampfbegriff geworden.“ Doron Rabinovici: „Die Bluttat folgte einem ideologischen Programm.“ Er diagnostiziert bei den Reaktionen von manchen Intellektuellen auf das Massaker einen „Prozess der Irrealisierung“ und zitiert eine „Aktistivistin“, die öffentlich erklärte, „es sei falsch, die Kibbuzniks zu ‚humanisieren‘.“ Jeffrey Herf analysiert die Hamas-Charta, die „Judenhass als Tugend“ In vielen Texten wird das Entsetzen sich als Linke verstehender Autor:innen deutlich, wie sich andere Vertreter:innen der deutschen Linken positionierten. Claudius Seidl erlebt „Momente, in denen man sich wünscht, dass es nur Dummheit und nicht Bosheit sei.“ Natan Sznaider resümiert in einem Originalbeitrag, den er jedoch schon im Dezember 2023 geschrieben hatte: „Der Zusammenbruch unserer Sicherheit ist daher gleichzeitig ein Zusammenbruch der ontologischen Sicherheit unserer Welt. Ein Zivilisationsbruch.“ Dieser zeige sich auch in unangemessenen Vergleichen, nicht zuletzt aus der Anti-Kolonialismusszene: „Gaza in Warschaus jüdisches Ghetto zu verwandeln, ist bewusst bösartig. Perfider kann man nicht argumentieren. Das gilt dann als Israelkritik, die man scheinbar nicht äußern darf, und dann noch unter Meinungsfreiheit fällt. Es ist erstaunlich, wie oft man das hört, obwohl man doch angeblich mundtot gemacht wird.“ So reden „viele Intellektuelle nun im Monolog, sie reden nur noch mit sich selbst.“

Was bedeutet „Genozid“? In der Edition Tiamat veröffentlichten etwa neun Monate nach dem 7. Oktober Tania Martini und Klaus Bittermann den Sammelband „Nach dem 7. Oktober – Essays über das genozidale Massaker und seine Folgen“. Der Band enthält Nachdrucke zahlreicher Statements in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem von Eva Illouz, Nele Pollatschek, Meron Mendel und Armin Nassehi, aber auch Originalbeiträge. Der letzte der Texte, ein Originalbeitrag von Philipp Lenhard, trägt den passenden Titel: „Worte finden“. Eines der Worte, die so schwierig scheinen, ist das Wort „Genozid“. Tania Martin und Klaus Bittermann schreiben in ihrer Einleitung: „Jedoch ist es nicht die Schwere des Verbrechens, das einen Genozid definiert, sondern die planmäßige Tötung eines Menschen aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterschiedet, in der Absicht, diese Gruppe als solche auszurotten.“ In einem weiteren Text schreibt Tania Martini: „Das Wort ‚Genozid‘ aber ist zu einem politischen Kampfbegriff geworden.“ Doron Rabinovici: „Die Bluttat folgte einem ideologischen Programm.“ Er diagnostiziert bei den Reaktionen von manchen Intellektuellen auf das Massaker einen „Prozess der Irrealisierung“ und zitiert eine „Aktistivistin“, die öffentlich erklärte, „es sei falsch, die Kibbuzniks zu ‚humanisieren‘.“ Jeffrey Herf analysiert die Hamas-Charta, die „Judenhass als Tugend“ In vielen Texten wird das Entsetzen sich als Linke verstehender Autor:innen deutlich, wie sich andere Vertreter:innen der deutschen Linken positionierten. Claudius Seidl erlebt „Momente, in denen man sich wünscht, dass es nur Dummheit und nicht Bosheit sei.“ Natan Sznaider resümiert in einem Originalbeitrag, den er jedoch schon im Dezember 2023 geschrieben hatte: „Der Zusammenbruch unserer Sicherheit ist daher gleichzeitig ein Zusammenbruch der ontologischen Sicherheit unserer Welt. Ein Zivilisationsbruch.“ Dieser zeige sich auch in unangemessenen Vergleichen, nicht zuletzt aus der Anti-Kolonialismusszene: „Gaza in Warschaus jüdisches Ghetto zu verwandeln, ist bewusst bösartig. Perfider kann man nicht argumentieren. Das gilt dann als Israelkritik, die man scheinbar nicht äußern darf, und dann noch unter Meinungsfreiheit fällt. Es ist erstaunlich, wie oft man das hört, obwohl man doch angeblich mundtot gemacht wird.“ So reden „viele Intellektuelle nun im Monolog, sie reden nur noch mit sich selbst.“

- Ein Forschungsaufruf: Für die taz sprach Frederick Eikmanns mit Marina Chernivsky, Direktorin des Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Forschung und Bildung, sowie mit Friederike Lorenz-Sinai, FH Potsdam. Die beiden Wissenschaftlerinnen berichten, dass Studierende sich in einer schwierigen Situation befinden, einerseits die Wirkungen des Massakers vom 7. Oktober zu verarbeiten, sich andererseits aber Übergriffen gegenüberzusehen, die auf einer Täter-Opfer-Umkehr beruhen und in denen das Massaker zum Teil sogar geleugnet wird. Anlass des Gesprächs ist Forschungsaufruf für eine bundesweite Studie, die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes finanziert wird. In vorbereitenden Interviews stellten die beiden Wissenschaftlerinnen bereits fest, wie schwierig es inzwischen ist, sich als Jüdin oder Jude an Hochschulen zu positionieren. Viele haben Übergriffe erlebt, einige berichten, dass ihnen als Jüdinnen:Juden das Existenzrecht geradezu abgesprochen werde. „Als Reaktion auf die Delegitimation Israels beschäftigen sich einige intensiv mit der Geschichte und versuchen möglichst gut informiert in die Rolle der Vermittler:innen zu gehen; andere ziehen sich von sozialen Kontakten und Social Media zurück.“ Geplant sind auch Gespräche mit Kindern.

- Die Zäsur: Ergänzend der Essay von Marina Chernivsky und Friederike Lorenz-Sinai in der Ausgabe von „Aus Politik und Zeitgeschichte“ vom 15. Juni 2024 mit dem Titel „Der 7. Oktober als Zäsur für jüdische Communities“ (an anderer Stelle verwendete Marina Chernivsky den ebenso passenden Begriff „Die Ruptur“): „Dabei bildet die Täter-Opfer-Umkehr eine zentrale Struktur des historischen und gegenwärtigen Antisemitismus. Jeder Eskalation im Nahen Osten folgte ein Anstieg an antisemitischen Übergriffen gegen jüdische Gemeinschaften außerhalb Israels.“ Auch in diesem Essay referieren die beiden Autorinnen Ergebnisse ihrer Gespräche. Sie sprechen von einem „Trauma der jüdischen Communities“, für das „der Angriff Russlands und der Angriff der Hamas kumulativ“ Sie fordern die Anerkennung dieses Traumas, denn sonst „droht das ohnehin brüchige Vertrauen zwischen der nichtjüdischen Mehrheit und jüdischer wie auch israelischer Communities zerstört zu werden.“ Die zitierte Ausgabe von „Aus Politik und Zeitgeschichte“ enthält sieben weitere Essays zum Thema „Antisemitismus“, darunter auch ein Text von Sina Arnold und Michael Kiefer zum „Antisemitismus in muslimischen Communities und antimuslimischer Rassismus“. Sie beschreiben die Gefahr einer „Opferkonkurrenz“ und verweisen auf verschiedene Äußerungen deutscher Politiker, die durch Verweise auf einen als „muslimisch“ markierten Rassismus versuchen, die deutsche Mehrheitsbevölkerung von Antisemitismus freizusprechen: „Die derzeitigen Debatten in Medien, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik gehen häufig mit pauschalen Zuschreibungen einher. Sorgen und Ängste von betroffenen – jüdischen und muslimischen – Menschen werden für andere Zwecke instrumentalisiert.“

Zukunft Palästinas? In der taz vertritt Meron Mendel im Gespräch mit Jannis Hagmann die These, dass Deutschland und die EU dem Beispiel Spaniens, Irlands, Sloweniens und Norwegens zur Anerkennung eines palästinensischen Staates folgen sollten. Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien hatten dies schon vor längerer Zeit getan. Meron Mendel argumentiert, dass diese Anerkennung nicht auf das Konto der Hamas einzahle, auch wenn diese versuchen werde, es als ihren Erfolg darzustellen, sondern auf das der Palästinensischen Autonomiebehörde. Es gehe auch darum, Netanjahu zu signalisieren, dass es in Zukunft nur eine Lösung des Konflikts geben könne, wenn die Zwei-Staaten-Lösung umgesetzt werde: „Es gibt drei Akteure, die nur im Zusammenspiel die Karre aus dem Dreck ziehen können: die Amerikaner, hoffentlich weiter unter Biden, die EU, die hoffentlich ihre Uneinigkeit ein Stück weit überwindet, und die sunnitischen arabischen Staaten. Nur wenn die drei gemeinsam ein Gegengewicht zu Iran und Russland schaffen, ist ein Ende des Krieges und Bewegung hin zu einer Lösung des Nahostkonflikts vorstellbar.“

- Sprache im Nahost-Konflikt: In der ZEIT veröffentlichte Maximilian Probst den Essay „Was bringt uns eigentlich auf neue Gedanken?“ Seine These, mit der Lektüre von Ludwig Wittgenstein, nicht zuletzt des posthum veröffentlichten Bandes „Philosophische Untersuchungen“ ließe sich auch ein Ausweg aus „den erbitterten Debatten um den Krieg in Gaza“ Maximilian Probst beginnt mit dem Wittgenstein-Zitat, „Philosophie“ sei der „Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache“. Ausgehend von diesem Sprachverständnis analysiert er Sprachbilder, in denen der Staat Israel – nach einem Text von Edward Saïd – als „in einem kolonialen Kontext entstanden“ beschrieben wird (nicht ganz falsch, nur handelt es sich nicht um jüdischen, sondern um britischen, französischen und osmanischen Kolonialismus, NR). Daraus leiten sich weitere Bilder wie „Apartheid“ oder „Befreiung“ ab. „Darauf ließe sich mit Wittgenstein antworten: „Ja, brauchbar; aber nur für dieses eng umschriebene Gebiet, nicht für das Ganze, das du darzustellen vorgabst.“ So komme es auch zur „Täter-Opfer-Umkehr“, wie sie sich zurzeit in den Parolen anti-israelischer beziehungsweise pro-palästinensischer Demonstrationen zeige, aber eben auch in Reden Netanjahus. Begriffe sind „Kippfiguren“: „Was also ist zu tun? Wittgenstein hatte es gesagt: Es ist entscheidend, nicht ein ‚eng umschriebenes Gebiet‘ für ‚das Ganze‘ zu halten, sondern klarzustellen, wie groß das Ganze, um nicht zu sagen, wie groß der Kontext einer Aussage jeweils ist. Anders lassen sich Spielräume des Politischen nicht öffnen.“

- Die Farbe Blau: Für den Tagesspiegel sprachen Nicola Kuhn und Adrian Schulz, mit dem Maler Norbert Bisky, der für die Europawahlen ein Plakat entworfen hatte, zu sehen in der Dokumentation des Gesprächs im Tagesspiegel: „Wir wollten uns das Blau von den rechten zurückholen!“ Über sein Plakat sagt Norbert Bisky: „Die Initiative zur Kampagne stammt von Künstler:innen, die in Sachsen leben. #machdeinkreuz, Land in Sicht e.V. und Kompliz* unterstütze ich, weil die sich seit Jahren im ländlichen Raum engagieren, dort wo die Strukturen weggebrochen sind, Clubs zumachen und jemand, der nicht bei der Jungen Alternative mitmacht, schon Probleme bekommt. Es wäre Quatsch, wenn nur Großstädter sich gegenseitig ihre Meinung bestätigen. Die Plakate hängen an Häuserwänden in kleineren Orten in Sachsen und Sachsen-Anhalt.“ Das Plakat ist auch als Anlass für Gespräche gedacht. Norbert Bisky berichtet von positiven Reaktionen, auch wenn er weiß, dass er manche Menschen nicht mehr erreicht: „Die Verteidiger:innen der Demokratie müssen lauter werden. Und vielleicht sollten wir uns auch das Blau zurückholen. Blau ist eine schöne Farbe. Blau ist die Farbe des Universums.“ Der CDU-Politiker Peter Tauber hatte schon 2015 gefordert: „Nehmt Pegida die Deutschlandfahnen weg“. Zumal viele nicht wissen, wofür diese Fahne einmal stand und auch in Zukunft eigentlich stehen sollte. So ist es eben auch mit Farben.

Freie Republik Wien: Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte einen Gastbeitrag von Elfriede Jelinek mit dem Titel: „Wir sind unsere eigene Republikflucht“. Der Hintergrund: Die Wiener Festwochen riefen sich zur „Freien Republik“ Beteiligt sind unter anderen Kirill Serebrennikov, Sibylle Berg (jetzt Mitglied des Europaparlaments für Die PARTEI) und Kim de l’Horizon. Die folgenden Sätze lassen sich durchaus als Kommentar der aktuellen (nicht nur) österreichischen Politik lesen: „Unsere unselige Geschichte allerdings ist immer da, aber halt unter dem Boden, und solange man in der üblichen Formelhaftigkeit, die sich längst in uns eingebrannt hat, von ihr spricht. Indem man eben nicht von ihr spricht, sondern von etwas, das tot ist, lebt sie in Wirklichkeit fort. Sie sprechen von allem und jedem und wären beides gern selbst, vielleicht wären sie gern alles, aber nicht jedermann, den kleinen Mann wollen sie ja beherrschen, unsre Helden, die so flott unterwegs sind beim Rechtsüberholen, dass kaum noch Platz auf dem Pannenstreifen ist.“ Im Demokratischen Salon gibt es den dazu durchaus passenden Essay „Die Shoah erzählen“ über Elfriede Jelineks Roman „Die Kinder der Toten“ auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Arbeit von Jessica Ortner (erschienen bei Frank & Timme), außerdem den Essay „Die antisemitische Achterbahn“ über Aufarbeitung und Nicht-Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Shoah in Österreich, der ebenfalls mit einem Zitat von Elfriede Jelinek eingeleitet wird.

Freie Republik Wien: Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte einen Gastbeitrag von Elfriede Jelinek mit dem Titel: „Wir sind unsere eigene Republikflucht“. Der Hintergrund: Die Wiener Festwochen riefen sich zur „Freien Republik“ Beteiligt sind unter anderen Kirill Serebrennikov, Sibylle Berg (jetzt Mitglied des Europaparlaments für Die PARTEI) und Kim de l’Horizon. Die folgenden Sätze lassen sich durchaus als Kommentar der aktuellen (nicht nur) österreichischen Politik lesen: „Unsere unselige Geschichte allerdings ist immer da, aber halt unter dem Boden, und solange man in der üblichen Formelhaftigkeit, die sich längst in uns eingebrannt hat, von ihr spricht. Indem man eben nicht von ihr spricht, sondern von etwas, das tot ist, lebt sie in Wirklichkeit fort. Sie sprechen von allem und jedem und wären beides gern selbst, vielleicht wären sie gern alles, aber nicht jedermann, den kleinen Mann wollen sie ja beherrschen, unsre Helden, die so flott unterwegs sind beim Rechtsüberholen, dass kaum noch Platz auf dem Pannenstreifen ist.“ Im Demokratischen Salon gibt es den dazu durchaus passenden Essay „Die Shoah erzählen“ über Elfriede Jelineks Roman „Die Kinder der Toten“ auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Arbeit von Jessica Ortner (erschienen bei Frank & Timme), außerdem den Essay „Die antisemitische Achterbahn“ über Aufarbeitung und Nicht-Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Shoah in Österreich, der ebenfalls mit einem Zitat von Elfriede Jelinek eingeleitet wird.

- Slowakei: Ergänzend zum Kommentar „Hass und Hetze“ von Martina Winkler im Demokratischen Salon lohnt sich die Lektüre des Interviews von Simone Brunner für ZEIT online mit Michal Hvorecky: „Dieses Land könnte tatsächlich kollabieren“. Michal Hvorecky beschreibt die Lage nach wie vor als „dramatisch und zugespitzt“. Fico „stilisiert sich als Opfer der Entwicklung der vergangenen Jahre, nicht als einer, der mitverantwortlich für die Misere ist. Er beschuldigt die politischen Gegner, nennt den Täter einen Aktivisten der Opposition, was völliger Unsinn ist – und er kritisiert auch die europäischen demokratischen Partner.“ Mit einer zeitnahen „Beruhigung der gesellschaftlichen Stimmung“ rechnet Michal Hvorecky nicht. Immerhin gebe es in der Slowakai eine starke Zivilgesellschaft. „Der Unterschied zu Ungarn ist: Dort gibt es bereits ein Regime und keine demokratisch gewählte Regierung mehr. In der Slowakei sind wir noch nicht so weit.“ Bei der Europawahl lag die oppositionelle und liberale Partei Progresívne Slovensko mit 27,81 Prozent, vor Ficos SMER, das 24,76 Prozent erhielt. Allerdings erhielt die rechtsextreme REPUBLICA 12,53 Prozent. Die beiden anderen Regierungsparteien lagen weit dahinter. Inzwischen hat das slowakische Parlament die Auflösung der staatlichen Rundfunkanstalt beschlossen.

Kampagne gegen Diskriminierung: Die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main veröffentlichte mehrere Videos unter dem Titel „Komisch, oder?“ In den Videos präsentieren sie Diskriminierung aus ungewöhnlichen Blickwinkeln. Die Videos beziehen sich dabei unter anderem auf das Buch „Gojnormativität“ von Judith Coffey und Vivien Laumann (erschienen im Berliner Verbrecher Verlag). Wer nicht von Diskriminierung, abwertenden Bemerkungen, verbalen wie körperlichen Übergriffen betroffen ist, nimmt dies oft nicht wahr. Die Botschaft von „Gojnormativität“ ist auf andere betroffene Gruppen übertragbar. Die Bildungsstätte bietet auch Hinweise, wie man reagieren kann, um Betroffene zu unterstützen: „Auch, wenn du oft schnell reagieren musst: Frage dich, was du in der Situation erreichen möchtest. Wenn die menschenfeindliche Aussage im öffentlichen Raum fällt, musst du anders an dein Gegenüber herantreten als im Privaten. In der Bahn kannst du andere Fahrgäste ansprechen und um Unterstützung bitten. Die Priorität liegt hier darauf, die betroffene Person nicht allein zu lassen und gegebenenfalls hinauszubegleiten. In privaten Räumen, wo vielleicht niemand anwesend ist, der von der Aussage direkt betroffen ist, kannst du dir dagegen Zeit zum Diskutieren nehmen – und versuchen, dein Gegenüber zum Umdenken anzuregen.“

- Gegen Kürzungen bei Demokratie-Projekten: Der Streit um den Bundeshaushalt soll am 3. Juli 2024 mit Kabinettbeschluss aufgelöst werden. Allerdings hat anschließend der Deutsche Bundestag zu entscheiden und es ist voraussehbar, dass sich dann sicherlich noch das ein oder andere ändern kann und wird. Das Bündnis #GeradeJetztFuerAlle hat eine Petition initiiert, weitere Kürzungen in der Demokratieförderung zu verhindern. Viele Träger mussten im Haushalt 2024 bereits jetzt Kürzungen von etwa einem Drittel hinnehmen. Daher hier der Aufruf: Beteiligen Sie sich bitte an der Petition für unsere Demokratie!

- Sprach- und Integrationskurse: Immer wieder werden Menschen kritisiert, die schon eine längere Zeit in Deutschland leben, aber immer noch nicht ausreichend Deutsch sprechen, um eine Arbeitsstelle zu erhalten. Schuld sind allerdings nicht diese Menschen, denn die entsprechenden Kurse sind rar, mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages über den Haushalt 2024 noch rarer geworden und es ist zu befürchten, dass sich die Lage 2025 sogar noch verschlimmert. Der Berliner Tagesspiegel berichtet nun über ein weiteres Problem: Viele der Dozent:innen dürfen möglicherweise bald nicht mehr weiterarbeiten, weil ihre Tätigkeit als „Scheinselbstständigkeit“ identifiziert wurde. Darüber berichtete Robert Kiesel im Tagesspiegel. Voraussichtlich betrifft dieses bürokratische Hindernis auch andere Kurse der Weiterbildung. Es ist zwar nachvollziehbar, dass Festanstellungen wünschenswert wären, aber gerade in der Weiterbildung sind Menschen, die diese Tätigkeit ausüben, einfach oft nur engagierte Menschen, die sich in einem bestimmten Punkt engagieren möchten und ein kleines Honorar als Aufwandsentschädigung erhalten.

- Putin und Medwedew: Die „Blätter für deutsche und internationale Politik“ dokumentieren in ihrer Ausgabe für Juni 2024 einen Beitrag von Dmitri Medwedew mit dem Titel „Russlands historische Mission“. Dmitri Medwedew tritt immer wieder als eine Art Scharfmacher auf, der Putins ohnehin schon deutliche Worte noch einmal zuspitzt. Mal droht er mit Atomschlägen, mal mit der Zerstörung europäischer Metropolen. In dem dokumentierten Text fasst er alle Gegner Russlands unter dem Begriff „Neonazismus“ Zunächst gehe es um „die Entnafizierung des erfundenen Gebiets, das sich ‚ukrainischer Staat‘ nennt.“ Aber dabei könne es nicht bleiben. Schon Hitler wäre von den USA und Großbritannien unterstützt worden, die Verantwortlichen des heutigen „Neonazismus“ müssten in einem „Nürnberg 2.0“ vor Gericht gestellt werden. Das Ergebnis „wird der endgültige Untergang des verlorenen Wertesystems der angelsächsischen Welt sein.“ Vieles in dem Text Medwedews erinnert an Stalins Sozialfaschismus-These, der (nicht nur) die deutschen Kommunisten bis in die 1930er Jahre gläubig folgten. Aleksandr Dugin lässt grüßen, er hat es zum Chefideologen der russischen Staatsführung gebracht. Russische Kinder lernen das dank der Putin’schen Bildungsreformen in der Schule. Nicht nur in der AfD, auch in einigen Brüsseler Kreisen gibt es – so dokumentierten es zuletzt sechs Journalist:innen für die ZEIT – offenbar wenig Neigung, sich mit den von Putin und Medwedew deutlich aufgeschriebenen Zielen auseinanderzusetzen: Da gibt es „Freundschaft gegen Cash“.

The people who love Russia: In der New York Review of Books stellte Zhenya Bruno (der Name ist ein Pseudonym, der Autor lebt in St. Petersburg) in dem Essay „Russian Decency” das Buch „I love Russia: Reporting from a Lost Country” von Elena Kostyuchenko vor, dass bei Penguin Press erschienen ist. Es gibt ein youtube-Video, das zeigt, wie sie das Buch an der Yale University vorstellt. Die Autorin war Mitarbeiterin der Novaja Gazeta, die zahlreiche Preise für die Qualität ihrer Arbeit erhielt, darunter im Jahr 2021 den Friedensnobelpreis für ihren Chefredakteur Dmitri Muratow. Inzwischen veröffentlicht die Novaja Gazeta aus Riga. Schon das Titelbild setzt den Ton: Ein kleiner Junge fährt einen Miniaturpanzer während der Internationalen Armee-Spiele, die das russische Verteidigungsministerium im August 2022 organisierte. Das Buch enthält zwölf Essays aus der Zeit 2008 bis 2022, darüber hinaus kürzere autobiographische Essays. Elena Kostyuchenko erinnert an die Schikanen der Polizei, die es schon immer gab, und die Versuche der Staatsmacht, unterwürfige Bürger:innen zu schaffen, auch indem sie Journalist:innen einschüchterte, bedrohte oder sogar ermordete. Zhenya Bruno beendet seine Buchvorstellung mit folgenden Sätzen: „The world that Kostyuchenko describes is a terrible one in many ways. I caught myself groaning aloud as I read. But the book is called I Love Russia. So I also kept thingking about what there is to love. Because, I realized, I love Russia, too, I love it, I think, for the courage with which people break orders and laws to help others, knowing that the swords of law and ‘decency’ are raised over their heads. They do so clandestinely, without attracting unneeded attention, because it is right. Perhaps this is decency, without the scare quotes.”

The people who love Russia: In der New York Review of Books stellte Zhenya Bruno (der Name ist ein Pseudonym, der Autor lebt in St. Petersburg) in dem Essay „Russian Decency” das Buch „I love Russia: Reporting from a Lost Country” von Elena Kostyuchenko vor, dass bei Penguin Press erschienen ist. Es gibt ein youtube-Video, das zeigt, wie sie das Buch an der Yale University vorstellt. Die Autorin war Mitarbeiterin der Novaja Gazeta, die zahlreiche Preise für die Qualität ihrer Arbeit erhielt, darunter im Jahr 2021 den Friedensnobelpreis für ihren Chefredakteur Dmitri Muratow. Inzwischen veröffentlicht die Novaja Gazeta aus Riga. Schon das Titelbild setzt den Ton: Ein kleiner Junge fährt einen Miniaturpanzer während der Internationalen Armee-Spiele, die das russische Verteidigungsministerium im August 2022 organisierte. Das Buch enthält zwölf Essays aus der Zeit 2008 bis 2022, darüber hinaus kürzere autobiographische Essays. Elena Kostyuchenko erinnert an die Schikanen der Polizei, die es schon immer gab, und die Versuche der Staatsmacht, unterwürfige Bürger:innen zu schaffen, auch indem sie Journalist:innen einschüchterte, bedrohte oder sogar ermordete. Zhenya Bruno beendet seine Buchvorstellung mit folgenden Sätzen: „The world that Kostyuchenko describes is a terrible one in many ways. I caught myself groaning aloud as I read. But the book is called I Love Russia. So I also kept thingking about what there is to love. Because, I realized, I love Russia, too, I love it, I think, for the courage with which people break orders and laws to help others, knowing that the swords of law and ‘decency’ are raised over their heads. They do so clandestinely, without attracting unneeded attention, because it is right. Perhaps this is decency, without the scare quotes.”

- Afghanistan in Deutschland: Die einzige Reaktion auf den Mord von Mannheim, die zurzeit in der Politik diskutiert wird, ist die Frage, ob man Menschen wie den Mörder, ein Afghane, der seit etwa zehn Jahren in Deutschland lebt, ein Kind hat, das deutscher Staatsbürger ist, aber offenbar seit Beginn keinen Weg gefunden hat, sich in Deutschland zu reagieren, nach Afghanistan abschieben solle. Der Wunsch ist verständlich, auch wenn sich sicherlich die Taliban über die damit verbundene Chance freuen dürften, einen in Deutschland heimischen Mann für neue Mordtaten mit neuer Identität ausstatten und auf welche Mission auch immer wieder in Deutschland platzieren zu können. Wolfgang Bauer schreibt immer wieder über das Schicksal seiner nach Deutschland emigrierten afghanischen Helfer. Im Juni 2024 hat er in ZEIT Online das Leben von Menschen aus Afghanistan in Deutschland erneut dokumentiert, konkret: die Geschichte der Angehörigen seines afghanischen Übersetzers Waheed Masoud: „In der Warteschleife“. „Von einem Tag auf den anderen sind sie vor zweieinhalb Jahren aus ihrer Heimat Afghanistan nach Deutschland katapultiert worden, mitten hinein in die Provinz, in der ich lebe, nach Reutlingen, einer schwäbischen Kleinstadt, in eine Kultur, die sie genauso wenig verstehen wie ich die ihre.“ Wer die Geschichte der von Wolfgang Bauer porträtierten Familien verfolgt, wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass offenbar niemand sich für diese Menschen verantwortlich fühlt, sodass letztlich der Schluss bleibt, dass der Umgang mit Menschen aus Afghanistan und anderen Gebieten dieser Welt, in denen Menschenrechte nichts gelten, als deutsches (und europäisches) Staatsversagen bezeichnet werden darf. Nicht zuletzt die unzureichenden Deutschkurse, die eigentlich der Einstieg in ein eigenständiges Leben sein sollten, dieses Ziel aber nicht erreichen, sind ein großes Hindernis. Vor allem für die Frauen: „In dem Maße, wie die Kinder besser Deutsch sprechen, ziehen sich die Frauen wieder auf ihre alte Rolle zurück. Nie sind sie früher zur Schule gegangen, nie haben sie gelernt, sich methodisch Wissen anzueignen. Die Scham ist die größte Barriere zwischen ihnen und neuen Erfahrungen. Die Scham, etwas falsch auszusprechen. Die Scham, als unanständig zu gelten. Die Scham, Blicke auf sich zu ziehen.“ Und so „schaffen sie sich in Reutlingen ihr eigenes Afghanistan.“ Die als „Ortskräfte“ geltenden Männer haben es leichter, sie dürfen vom ersten Tag an arbeiten. Der Mörder von Mannheim war übrigens keine Ortskraft, er war vor etwas mehr als zehn Jahren als unbegleiteter Minderjähriger eingereist. Nichts ist eindeutig, vieles im Fluss, doch wer ergründet die Tiefe? Umso wichtiger sind die Bücher und die regelmäßigen Beiträge von Wolfgang Bauer in der ZEIT.

Franz Kafka: Zum 100. Todestag von Franz Kafka hat die Jüdische Allgemeine ihm ihre Ausgabe vom 30. Mai 2024 gewidmet. Auf der Titelseite äußern sich Ayala Goldmann mit „Fünf Minuten Zeit für Kafka“, Etgar Keret mit „Durch Kafka weniger allein“ und Vivian Liska, die ihn im Editorial als „Literarischer Gigant“ bezeichnet. Kilian Kirchgessner verfolgt die Wahrnehmung von František Kafka in Tschechien (Kafka steht dort in tschechischer Sprache auf dem Lehrplan der Gymnasien), auch im Hinblick auf David Černýs 39-Tonnen-Skultpur in Prag, über den Prager Franz Kafka spricht auch Jaroslav Rudiš in einem Interview. Karl Erich Grözinger fragt, ob Kafka ein deutscher oder ein jüdischer Schriftsteller sei und verweist auf „die Fremdheit des Juden in einer antisemitischen Umwelt“ als eines der prägenden Themen Kafkas, Chajm Guski erörtert Quellen Kafkas im Talmud, Sabine Brandes die sich wie ein Krimi lesende Geschichte des Wegs der Originalmanuskripte in Israels Nationalbibliothek. Über Künstliche Intelligenz entstand ein Interview mit Kafkas Nachlassverwalter Max Brod. Martin Krauss schreibt über den Fußballfan Franz Kafka. Schüler:innen aus drei jüdischen Gymnasien sprechen über ihre Begegnungen mit Franz Kafka in der Schule. Ein Highlight ist der Abdruck eines Originalfragments von Franz Kafka: „In unserer Synagoge“. Literaturempfehlungen im Kulturteil der Ausgabe runden die Lektüre ab. Katrin Richter liest – diesmal nicht von Murakami – „Kafka am Strand, wie kafkaesk.“ Maria Ossowski resümiert: „Den Zweifel als Kern allen literarischen Schaffens zu erkennen, dies geht weit über den Prozess des Schreibens hinaus. Kafka schreibt ohne Attitüde des Wissenden, ohne Pose des Erklärenden, allein in der Haltung des Suchenden. Oder des Rufenden.“ Und auf der Schlussseite eine der wunderbaren Zeichnungen von Ben Gershon: Jewy Louis als Käfer und seine Mamme fragt: „Ist das wieder mal eine deiner Ausreden, weshalb du immer noch nicht verheiratet bist.

Franz Kafka: Zum 100. Todestag von Franz Kafka hat die Jüdische Allgemeine ihm ihre Ausgabe vom 30. Mai 2024 gewidmet. Auf der Titelseite äußern sich Ayala Goldmann mit „Fünf Minuten Zeit für Kafka“, Etgar Keret mit „Durch Kafka weniger allein“ und Vivian Liska, die ihn im Editorial als „Literarischer Gigant“ bezeichnet. Kilian Kirchgessner verfolgt die Wahrnehmung von František Kafka in Tschechien (Kafka steht dort in tschechischer Sprache auf dem Lehrplan der Gymnasien), auch im Hinblick auf David Černýs 39-Tonnen-Skultpur in Prag, über den Prager Franz Kafka spricht auch Jaroslav Rudiš in einem Interview. Karl Erich Grözinger fragt, ob Kafka ein deutscher oder ein jüdischer Schriftsteller sei und verweist auf „die Fremdheit des Juden in einer antisemitischen Umwelt“ als eines der prägenden Themen Kafkas, Chajm Guski erörtert Quellen Kafkas im Talmud, Sabine Brandes die sich wie ein Krimi lesende Geschichte des Wegs der Originalmanuskripte in Israels Nationalbibliothek. Über Künstliche Intelligenz entstand ein Interview mit Kafkas Nachlassverwalter Max Brod. Martin Krauss schreibt über den Fußballfan Franz Kafka. Schüler:innen aus drei jüdischen Gymnasien sprechen über ihre Begegnungen mit Franz Kafka in der Schule. Ein Highlight ist der Abdruck eines Originalfragments von Franz Kafka: „In unserer Synagoge“. Literaturempfehlungen im Kulturteil der Ausgabe runden die Lektüre ab. Katrin Richter liest – diesmal nicht von Murakami – „Kafka am Strand, wie kafkaesk.“ Maria Ossowski resümiert: „Den Zweifel als Kern allen literarischen Schaffens zu erkennen, dies geht weit über den Prozess des Schreibens hinaus. Kafka schreibt ohne Attitüde des Wissenden, ohne Pose des Erklärenden, allein in der Haltung des Suchenden. Oder des Rufenden.“ Und auf der Schlussseite eine der wunderbaren Zeichnungen von Ben Gershon: Jewy Louis als Käfer und seine Mamme fragt: „Ist das wieder mal eine deiner Ausreden, weshalb du immer noch nicht verheiratet bist.

- Jüdisch-muslimischer Dialog: Die Jüdische Allgemeine dokumentiert in ihrer Ausgabe vom 30. Mai 2024 die Arbeit der Jüdisch-Islamischen Forschungsstelle in Tübingen. Mascha Malburg sprach mit Fahimah Ulfat und Ascher Mattern, deren Ziel es ist, jüdische und muslimische Theologen ins Gespräch zu bringen: „Verquere Wahrnehmungen aufbrechen“. Es gibt eine Reihe von Fehlannahmen, die aus unreflektierter Lektüre von Koran und Thora entstünden. Der Koran – so Fahimah Ulfat – „zeichnet ein komplexes und vielschichtiges Bild des Verhältnisses zu Juden, das im historischen Kontext der Offenbarungszeit verstanden werden muss.“ Ascher Mattern analysiert die Rede über „Amalek“ und versteht den „Konflikt zwischen Jakob und Esaw“ als „theologischer Konflikt“. Von Bedeutung seien die Verknüpfungen der (heiligen) Texte, auch im Kontext christlicher Rezeption, in der das Judentum als Vorläufer gesehen werde, sodass es zu „einer verqueren Wahrnehmung innerhalb der jüdischen und islamischen Welt selbst“ käme – so Ascher Mattern: „Der jüdisch-muslimische Diskurs kann und muss diese Vorstellungen aufbrechen.“

- Trost und Hoffnung: „Lange Zeit später, im zweiten Jahrhundert n.d.Z., berichtet der Talmud (Makot 24b) von einer Gruppe Gelehrter, darunter Rabbi Akiva, die auf dem Berg wandelten, auf dem sich einst der Tempel befand. Plötzlich sahen sie einen Fuchs, der von da kam, wo sich der Kodesch HaKodaschim, das Allerheiligste, befand, der Ort, an dem die Bundeslade stand. Die Weisen waren schockiert über den Anblick und weinten. Doch Rabbi Akiva lachte. / Warum lachst du, fragten ihn die anderen Gelehrten. Ich lache, antwortete er, weil ich die Katastrophenprophezeiung kenne, dass ‚Zion als Feld gepflügt werden wird‘ (Micha 3) – aber ich erinnere mich auch gut an die Trostprophezeiung, nach der ‚Greise und Greisinnen auf den Plätzen Jerusalems sitzen werden‘ (Secharja 8). Jetzt, erklärte Rabbi Akiva, werden wir Zeuge dessen, wie sich die Katastrophenprophezeiung erfüllt. (…) Es ist derselbe Rabbi Akiva, der durch eine schreckliche Epidemie fast alle seine Schüler verlor. Sein Beit Midrasch bricht zusammen, seine Welt ist zerstört, aber er glaubt. Er hat noch fünf Schüler und weiß, dass er jeden von ihnen in ein Juwel verwandeln wird. Jeder von ihnen wird ein Leuchtturm für diese und die zukünftigen Generationen des Volkes Israel sein.“ (Yonatan Amrami, Trost nach der Katastrophe, in: Jüdische Allgemeine 23. Mai 2024)

- Zwei weitere Beiträge des Demokratischen Salons in ukrainischer Sprache verfügbar: Die Auswahl der Themen zeigt sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass die Ukraine ihren Kampf für Freiheit und Demokratie gewinnt. In der Zeitschrift Eskperiment wurde das Gespräch „Diversität im pädagogischen Alltag“ mit Meltem Kulaçatan in ukrainischer Sprache veröffentlicht, eine Gemeinschaftsarbeit von 17 Studentinnen unter Leitung von Pavlo Shopin: Anait Arshakian, Karina Babenko, Maryna Babenko, Tamila Besarab, Ielyzaveta Verishchynska, Diana Holovko, Daryna Demydenko, Anna Zhebrovska, Veronika Keliukh, Anastasia Kovalenko, Anna-Maria Liakhovetska, Kateryna Makarova, Nadia Polishchuk, Sofia Prys, Kateryna Rybka, Sofia Khomenko, Daria Shudrenko. Ebenso übersetzt wurde das Gespräch „Poetik der Queerness“ mit Aiki Mira, Übersetzerinnen waren Anastasiia Kovalenko, Daryna Demydenko, Daria Derbeniova, Maria Pikozh und Daria Simutina. Weitere Übersetzungen sind in Arbeit.

- Gar nichts zur Fußball-EM? Da ließe sich vieles sagen und es gibt im Demokratischen Salon sogar Texte über Fußball, zum Beispiel „Die hässlichen Gesichter des Fußballs“ und „Der weiße Blick“, aber im Grunde – und jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt – ist mir das Ergebnis von Sportereignissen ziemlich egal. Naja, nicht ganz: Ich hoffe, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft möglichst gut abschneidet, denn sonst besteht die Gefahr, dass so manche Deutsche noch schlechter gelaunt sind als sie es ohnehin schon sind. Ungeachtet dessen mag es merkwürdig erscheinen, dass dem Fußball eine so hohe Bedeutung gegeben wird, aber die jüngsten Weltmeisterschaften der Teams im Basketball und im Feldhockey in der Öffentlichkeit nur en passant zur Kenntnis genommen wurden.

Den nächsten Newsletter des Demokratischen Salons lesen sie nach einer kleinen Sommerpause in der zweiten Augusthälfte.

Mit den besten Grüßen verbleibe ich

Ihr Norbert Reichel

(Alle Internetzugriffe erfolgten zwischen dem 16. und 23. Juni 2024.)

P.S.: Sollte jemand an weiteren Sendungen meines Newsletters nicht interessiert sein, bitte Nachricht an info@demokratischer-salon.de. Willkommen sind unter dieser Adresse natürlich auch wertschätzende und / oder kritische Kommentare und / oder sonstige Anregungen.